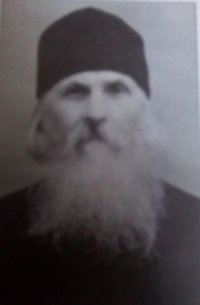

–Ш–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В (–Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤, 1884 вАУ 1975 –≥–≥.)

–Я–µ—З–∞—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є–Є –§–µ–Њ—Д–∞–љ–Є–Є (–Ы–Њ–ґ–Ї–Є–љ–Њ–є)

–Я–µ—З–∞—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є–Є –§–µ–Њ—Д–∞–љ–Є–Є (–Ы–Њ–ґ–Ї–Є–љ–Њ–є)

«–Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞—А–µ—Ж –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В (–Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤)»

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –±—Г–і—Г—Й–Є–є –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –≤ –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–µ –°–Њ–Ї–Є—А—П–љ—Л (—Б. –°–Є–Ї—Г—П–љ) –•–Њ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –≤ –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±–Є–Є 30 –Є—О–љ—П (13 –Є—О–ї—П) 1884 –≥–Њ–і–∞, –≤ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –°–Њ–±–Њ—А–∞ —Б–≤—П—В—Л—Е –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ–ї–і–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ. –Я—А–Є –Ъ—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є –Э–Є–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –Љ–Њ–ї–і–∞–≤—Б–Ї–Є–є –ї–∞–і, –≤ —З–µ—Б—В—М –њ—А–µ–њ. –Э–Є–Ї–Њ–љ–∞ –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–° –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –µ–≥–Њ –±—Г–і—Г—Й–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є, –Э–Є–Ї–Њ–љ —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Ы—О–±–Є–ї –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П. –Т —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—В —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї –≤—А–µ–Љ—П, –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–∞—Б—В–∞—В—М –Ј–∞ —З—В–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–љ–Є–≥ –Є–Ј –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є. –У–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є—В—М —Б–µ–±—П —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—О –С–Њ–≥—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞. –Т 1902 –≥. –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л. –°—В–∞—А—Ж–µ–Љ –і–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–∞ —Б—В–∞–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л –Є–µ—А–Њ—Б—Е–Є–Љ–Њ–љ–∞—Е –Ю—Б–Є—П, –Њ—В–ї–Є—З–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–Њ–≥–Њ–є –∞—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—Ж–∞ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –і–ї—П –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї–∞. –Х–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—П –љ–∞ —Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—Е, –њ–µ—В—М –љ–∞ –Ї–ї–Є—А–Њ—Б–µ –Є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–µ–љ–∞ –≤ –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–љ–Њ–і–Є–Ї–∞—Е. –Ю–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В, –Љ–∞–ї–Њ–Њ–±—Й–Є—В–µ–ї–µ–љ, —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Ї —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—О, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Є —З—В–µ–љ–Є—О –Ї–љ–Є–≥, –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –њ—Г—В—М –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ –•—А–Є—Б—В–µ.

–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –ї–Є—Е–Њ–ї–µ—В—М—П. 25 —П–љ–≤–∞—А—П 1918 –≥. –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ—П—Е –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А (–С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є) –Є –Ј–≤–µ—А—Б–Ї–Є —Г–±–Є—В –Ј–∞ –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–љ–Њ–є. –Ь–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –≤—Б—О –Њ—Б—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –Њ —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–Є –≤ —Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л—Е –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞, —Б–Љ–µ—А—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л —Б —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л—Е —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Љ–Є—А—П–љ.

–° –љ–∞—З–∞–ї–∞ 1924 –≥–Њ–і–∞ –Ы–∞–≤—А–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞. –Э–∞ –Т—Б–µ—Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б–Њ–±–Њ—А–љ–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є («–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ»), –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–Љ —Б 11 –њ–Њ 15 –љ–Њ—П–±—А—П 1924 –≥–Њ–і–∞ –≤ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤–µ, –њ–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Г –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П (–Я—Г—Б—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Т—Б–µ—Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞ (–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ), —З—В–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ 15 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1924 –≥–Њ–і–∞.

29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1926 –≥–Њ–і–∞ –Т–£–¶–Ш–Ъ –Є –°–Њ–≤–µ—В –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Њ–≤ –£–°–°–† –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ «–Я—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –±—Л–≤—И–µ–є –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –µ—С –≤–Њ –Т—Б–µ—Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї». –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—В–µ—Б–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ—Л –љ–Њ–≤–Њ—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г 1930 –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–µ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –І–∞—Б—В—М –±—А–∞—В–Є–Є –±—Л–ї–∞ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–∞, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ —В—О—А—М–Љ—Л –Є–ї–Є —Б–Њ—Б–ї–∞–љ—Л. –Ы–∞–≤—А–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–Є—О.

29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1926 –≥–Њ–і–∞ –Т–£–¶–Ш–Ъ –Є –°–Њ–≤–µ—В –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Њ–≤ –£–°–°–† –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ «–Я—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –±—Л–≤—И–µ–є –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –µ—С –≤–Њ –Т—Б–µ—Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї». –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—В–µ—Б–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ—Л –љ–Њ–≤–Њ—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г 1930 –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–µ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –І–∞—Б—В—М –±—А–∞—В–Є–Є –±—Л–ї–∞ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–∞, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ —В—О—А—М–Љ—Л –Є–ї–Є —Б–Њ—Б–ї–∞–љ—Л. –Ы–∞–≤—А–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–Є—О.

–Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л (–љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —В–∞–Љ –і–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є). –Э–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –ї–∞–≤—А—Л –±—Л–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б, –≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ — –Ь—Г–Ј–µ–є –Ї–љ–Є–≥–Є, –Ь—Г–Ј–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є –і—А.

–Т 1931 –≥. –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е—Г –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—Б—В—А–Є—З—М –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –Є –±–Њ—А–Њ–і—Г, —З—В–Њ–±—Л —Б–Ї—А—Л—В—М —Б–≤–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є —З–Є–љ –Є –±—Л—В—М –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Х–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —З–∞—Б—В–Њ –Љ–µ–љ—П—В—М –Љ–µ—Б—В–∞ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –љ–µ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і–Њ–ї–≥—Г –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, —А–∞–љ–Њ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М —Б –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї–∞—В–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ 7 –ї–µ—В.

–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є–Є –Ъ–Є–µ–≤–∞ –≤ –Ы–∞–≤—А–µ –±—Л–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –≥–і–µ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –±—Л–ї–Њ —Г–±–Є—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 500 –Љ–Є—А–љ—Л—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ.

–Я–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є, 27 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Ы–∞–≤—А—Л; –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Њ–є –±—А–∞—В–Є–Є —Б—В–∞–ї —Б—Е–Є–∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ (–±—Л–≤—И–Є–є –•–µ—А—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є) –Р–љ—В–Њ–љ–Є–є (–Ї–љ—П–Ј—М –Ф–∞–≤–Є–і –Р–±–∞—И–Є–і–Ј–µ), –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ–љ–Є–Ї.

–Я–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є, 27 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Ы–∞–≤—А—Л; –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Њ–є –±—А–∞—В–Є–Є —Б—В–∞–ї —Б—Е–Є–∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ (–±—Л–≤—И–Є–є –•–µ—А—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є) –Р–љ—В–Њ–љ–Є–є (–Ї–љ—П–Ј—М –Ф–∞–≤–Є–і –Р–±–∞—И–Є–і–Ј–µ), –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ–љ–Є–Ї.

–Ю—Б–µ–љ—М—О 1941 –≥. –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –С–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –њ–µ—Й–µ—А –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М 15 –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–µ—А–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В (–Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤) –Є –Ф–Є—Б–Є–і–µ—А–Є–є (–Ґ–Є–Љ–Њ—И–µ–љ–Ї–Њ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—А–∞—В–Є—П –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ «–љ–∞—И–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ». –Ю–љ–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Є—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–љ–Њ–Љ–∞—А–Ї–µ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞.

–Т –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –Ы–∞–≤—А—Г —Б–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –±—Л–≤—И–µ–є –±—А–∞—В–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Э–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–Є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—П –С–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –Я–µ—Й–µ—А –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ. –Х–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж –Є –Љ–Њ—Й–µ–є —Б–≤—П—В—Л—Е —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤—Л –Є—Б—В–ї–µ–ї–Є –Є–ї–Є –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –њ–ї–µ—Б–µ–љ—М—О. –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж—Л, —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є, –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В–µ–ї–∞ –Є–ї–Є –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Є, —И–Є—В—М –і–ї—П –љ–Є—Е –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є—П. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –ї—О–±–Є–ї –Њ–љ –њ–µ—А–µ–Њ–±–ї–∞—З–∞—В—М –Љ–Њ—Й–Є —Б–≤—П—В—Л—Е —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –њ–µ—Й–µ—А. –†–∞–Ј –≤ –≥–Њ–і—Г, –≤ –ґ–∞—А–Ї–Њ–µ –ї–µ—В–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј —Б—Л—А—Л—Е –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–µ–ї–Є–є –і–ї—П –њ—А–Њ—Б—Г—И–Ї–Є –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –±–Њ–≥–∞–і–µ–ї—М–љ–µ–є, –Є —В–∞–Љ –Є—Е –њ–µ—А–µ–Њ–±–ї–∞—З–∞–ї–Є –Є –њ—А–Њ—Б—Г—И–Є–≤–∞–ї–Є –Є—Е –Њ–і–µ–ґ–і—Л. –Ъ–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±—Г—О –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Б—В–∞—А–µ—Ж –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ, –њ–µ—А–µ–Њ–±–ї–∞—З–∞—П –Є—Е —Б –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ —В—А–µ–њ–µ—В–Њ–Љ, –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Є –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –љ–∞ —Г—Б—В–∞—Е.

–Т 1949 –≥. –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–∞—П –Ы–∞–≤—А–∞ –±—Л–ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ъ–Є–µ–≤–∞ –Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –Я–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1952 –≥., –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ 98 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О 12 400 –Ї–≤. –Љ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї —И–µ—Б—В—М –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤, –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —В—А–µ—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е. –Ы–∞–≤—А—Г –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л.

–Т 1950 –≥. –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –±—А–∞—В–Є–Є –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж —Б–µ–ї–∞ –Ф–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–µ –С–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –С—Г–і–∞–Ї–≤–∞. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –Ї–µ–ї–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—О –С–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –Я–µ—Й–µ—А –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е—Г –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В—Г. –°—Г–і—М–±–∞ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Н—В–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –°—В–∞—А–µ—Ж –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В —Б—В–∞–ї –µ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –±—Л–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –Ї–ї–Є—А–Њ—Б–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П —А–Є–Ј–љ–Є—Ж–∞. –Ю–љ —В–∞–Ї –ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –Њ. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В—Г –≤ –Я–µ—Й–µ—А–∞—Е —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ—Й–µ–є —Б–≤—П—В—Л—Е —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. 30 –Љ–∞—А—В–∞ 1957 –≥. –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Я–Њ–ї–Є–Ї–∞—А–њ. –°—В–∞—А—Ж–µ–Љ-–≤–Њ—Б–њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–µ –±—Л–ї –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В.

–Я–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 1958 –≥. –≤ –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ 96 –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1960 –≥. –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±—Л–ї–Њ 37 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—А–∞—В–Є–Є, –Ї 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1961 –≥. –Є—Е –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М 11 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т 1960 –≥. –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–Њ–љ–∞ –љ–∞ –і–µ–ї–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ј–∞–њ—А–µ—В.

–Я–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 1958 –≥. –≤ –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ 96 –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1960 –≥. –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±—Л–ї–Њ 37 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—А–∞—В–Є–Є, –Ї 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1961 –≥. –Є—Е –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М 11 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т 1960 –≥. –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–Њ–љ–∞ –љ–∞ –і–µ–ї–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ј–∞–њ—А–µ—В.

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–Є—А–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –Њ—В 5 –Є—О–љ—П 1960 –≥. –љ–∞—Ж–µ–ї–Є–ї–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є –љ–∞ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є—О –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –≥–Њ–і—Л –≤—Б–µ—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1961 –≥. –њ–Њ–і –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –°–≤—П—В–Њ-–£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–∞—П –ї–∞–≤—А–∞ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –±—Л–ї –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В, –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ 10 –Љ–∞—А—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П –Є –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —А–Њ–і–љ—Г—О –Њ–±–Є—В–µ–ї—М. –°—А–µ–і–Є —Н—В–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є—Е —Б–≤—П—В—Л–µ –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Є–µ —Е–Њ–ї–Љ—Л –±—Л–ї 77-–ї–µ—В–љ–Є–є —Б—В–∞—А–µ—Ж –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В. –Ф–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —А–Њ–і–љ—Г—О –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –Љ–Њ–љ–∞—Е –Р—Е–Є–ї–∞ –Є –µ–≥–Њ –љ–∞—Б–Є–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–≥–љ–Є–ї–Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤ –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –Р–±—Е–∞–Ј–Є—О –≤ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–љ—Л–µ –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –≤ –Њ–і–µ—Б—Б–Ї–Є–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Є –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –С–∞–ї—В—Г.

–Я–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О «–±–∞—В—О—И–Ї–Є –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В–∞-–Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е–∞» –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј —Г–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Ь–∞—А–і–∞—А–Є–є (–Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤) –Є –Љ–Њ–љ–∞—Е –Р—Е–Є–ї–∞ (–Ю—А–ї–Њ–≤).

–Т –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–ї—Б—П —Б—В–∞—А–µ–љ—М–Ї–Є–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ —Б–Ї—А—Л—В–љ—Л–Љ –∞—Б–Ї–µ—В–Њ–Љ –Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –і–љ—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є.

–Я–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤ —Б—В–µ–љ—Л —А–Њ–і–љ–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ —Г –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–Ї–Є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –ї–∞–≤—А—Б–Ї—Г—О —Г—В–≤–∞—А—М. –Т–љ–Њ–≤—М –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–Љ–µ–љ–Є—В—М –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї—Г—О —А—П—Б—Г –љ–∞ –Љ–Є—А—Б–Ї–Є–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л. –Э–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М —Б—А–µ–і–Є –Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–µ—В—Л –Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—Г–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–є —Б—В–∞—А—Ж—Г-–∞—Б–Ї–µ—В—Г. –Ю–љ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Г–µ—Е–∞—В—М –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –љ–Њ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –±–∞—В—О—И–Ї–µ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Ю–і–µ—Б—Б—Л. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –≤ –С–∞–ї—В–µ. –Я–µ—А–µ–і –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –°–∞–≤–≤–∞ (–Ъ—А–∞–≤—З—Г–Ї), –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–є –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –≤–µ—А—Г –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –њ–Њ–і –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Ь–У–С, –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ –С–∞–ї—В–µ —З–∞—Б—В–љ—Л–є –і–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞. –Ъ –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –Ы–∞–≤—А—Л –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –Љ–Њ–љ–∞—Е –Я–Є–Љ–µ–љ —Б –і–≤—Г–Љ—П –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ–Є.

–Т –С–∞–ї—В–µ —Г –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –°–∞–≤–≤—Л –±–∞—В—О—И–Ї–µ –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В—Г –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –Є –Њ–љ –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1962 –≥. –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Р–±—Е–∞–Ј–Є—О –Ї –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Я—А–Є–µ—Е–∞–≤ –≤ –°—Г—Е—Г–Љ–Є, —Б—В–∞—А–µ—Ж –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П —Г —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є, —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–≤—И–µ–є –≤ –Ъ–Є–µ–≤. –Ч–≤–∞–ї–Є –µ–µ –Р–Ї–Є–ї–Є–љ–∞. –Ю–љ–∞ –ґ–Є–ї–∞ –≤ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –њ–Њ –Я—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Г –Ь–Є—А–∞. –Р–Ї–Є–ї–Є–љ–∞ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –±–∞—В—О—И–Ї—Г, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤ –µ–≥–Њ –ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Р–±—Е–∞–Ј–Є–Є. –Ц–µ–ї–∞—П —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, —Б—В–∞—А–µ—Ж —Б –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г—И–µ–ї –≤ –≥–Њ—А—Л. –Т –Ј–∞—В–≤–Њ—А–µ –Њ. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є–ї –Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Л, —Б–∞–ґ–∞–ї –Ї–∞–њ—Г—Б—В—Г, –Ї—Г–Ї—Г—А—Г–Ј—Г. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–ї—М–µ–≤, –Њ–љ –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –њ—З–µ–ї–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ. –Ф–µ–љ—М –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –Є —Г –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П —Б –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Њ–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞. –Т—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –≤ 4 —З–∞—Б–∞ —Г—В—А–∞ –Є –≤—Л—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –Я–Њ–ї—Г–љ–Њ—Й–љ–Є—Ж—Г –Є –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–µ «–њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ». –Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–і–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Њ–±–µ–і, —В—А—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–ґ–Є–љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є —З–∞—Б–Њ–≤ –≤ 7 –≤–µ—З–µ—А–∞ –ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М —Б–њ–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Б—В–∞—В—М –љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ї—А–∞—В–Ї–Є–є —Б–Њ–љ –Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–і—К–µ–Љ –≤ 4 —Г—В—А–∞. –Ч–∞ –і–µ–љ—М –≤—Л—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М 10 –Ї–∞—Д–Є–Ј–Љ –Я—Б–∞–ї—В–Є—А–Є, 3 –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞, 2 –≥–ї–∞–≤—Л –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П, 2 –≥–ї–∞–≤—Л –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞, –Р–Ї–∞—Д–Є—Б—В—Л «–Ш–Є—Б—Г—Б—Г —Б–ї–∞–і—З–∞–є—И–µ–Љ—Г» –Є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ –Є –њ–Њ —З–µ—В–Ї–∞–Љ –Я—П—В–Є—Б–Њ—В–љ–Є—Ж–∞. –Т –і–љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–µ—Ж —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М —Б –≥–Њ—А –≤ –°—Г—Е—Г–Љ–Є —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –Є –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–Є—В—М—Б—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ –°–≤. –Ґ–∞–є–љ–∞–Љ–Є. –Ю. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В, –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –Њ–і–µ—В—Л–є –≤ —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ –±—А—О–Ї–Є –Є –Ї—Г—А—В–Ї—Г, –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–ї –Ї –°–≤. –Я—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є—О –Ї–∞–Ї –Љ–Є—А—П–љ–Є–љ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—П —Б–µ–±—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ. –Т —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Є —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–ї–Њ–і—Л —Б–≤–Њ–Є—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–∞–Љ, –∞ –Њ—В –љ–Є—Е –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –і–µ–љ—М–≥–Є –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤–µ—Й–Є –Є –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—М.

–Т —Б–≤–Њ–µ–Љ —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є –Њ. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –њ–∞—А—Г –ї–µ—В, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є –≤ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1964 –≥. –љ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –ї–µ—Б–Њ—А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є, –Є –±—А–∞—В–Є—П–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –Њ–±–ґ–Є—В—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –°—Г—Е—Г–Љ–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –≤ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П —Б –Њ.–Ю–љ–Є—Б–Є—Д–Њ—А–Њ–Љ –Є —Г–µ—Е–∞–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г. –Ш–µ—А–Њ–і–Є–∞–Ї–Њ–љ –Ю–љ–Є—Б–Є—Д–Њ—А –ґ–Є–ї –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –і–Њ–Љ–Є–Ї–µ –љ–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Ї–∞. –≠—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Є–Ї–∞, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –њ—А–Њ–≤–µ–і—И–µ–≥–Њ –≤ –і—Г–њ–ї–µ –і–µ—А–µ–≤–∞, –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є. –Ю–љ–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ј–∞ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –љ—Г–ґ–і–Њ–є, –њ—А–Њ—Б—П –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞—Б—Г—Е–Є –Є–ї–Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–µ–ї–∞ –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л. –С—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ –≤—Б–µ –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Ч–∞—В–µ–Љ, –Њ. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В —Б –±—А–∞—В–Є–µ–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –і–∞–ї—М—И–µ –≤ –≥–Њ—А—Л, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –Р–Љ—В–Ї–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ—М. –Т –Р–Љ—В–Ї–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –±–Њ–ї–µ–µ 2 –ї–µ—В. –Э–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Є –≥–Њ–і—Л –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –Њ —Б–µ–±–µ. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Б–Є–ї—Л —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —Б—В–∞—А—Ж–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –∞–њ–Њ–њ–ї–µ–Ї—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ —Б—В–∞—А–µ—Ж, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є –Њ–љ –ґ–Є—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В, —А–µ—И–Є–ї —Г–µ—Е–∞—В—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї—Г –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е—Г –Я–Њ–ї–Є–Ї–∞—А–њ—Г. –Ю–љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –Ґ–µ—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1966 –≥. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–Ї–µ –љ–∞–і –≤—Е–Њ–і–Њ–Љ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–є –љ–Є–ґ–љ–Є–є —П—А—Г—Б —Б—В–∞—А–Њ–є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є. –°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ —Й–Є—В–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–Љ–Є–Ї –Њ. –Я–Њ–ї–Є–Ї–∞—А–њ–∞ —Б—В–∞—А—Л–є –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є–Ї –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О —Г–≥–ї–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–Ї—Г-–Ї–µ–ї—М—О. –° –њ—А–Є–µ–Ј–і–Њ–Љ —Б—В–∞—А—Ж–∞-–Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –Ґ–µ—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ —Б—В–∞–ї–Є –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –і–µ–ї–∞. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –њ–Њ —Б–Є–ї–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –≤ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞—Е –Њ. –Я–Њ–ї–Є–Ї–∞—А–њ—Г: –≤—Л—А–µ–Ј–∞–ї —Б—В–µ–Ї–ї–∞, —И–њ–∞–Ї–ї–µ–≤–∞–ї —Б—В–µ–љ—Л, —Г–±–Є—А–∞–ї –≥–Њ–ї—Г–±–Є–љ—Л–є –њ–Њ–Љ–µ—В –Ј–∞ –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–Њ–Љ –ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –Њ. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞. –Ю—В–µ—Ж –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й—Г –Є –њ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –Є—Е –Ј–µ–Љ–ї–µ. –£–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П –≤ —П–Љ—Г –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї—Г, —Б—В–∞—А–µ—Ж —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї –µ–µ. –Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Є –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –љ–Є–Љ. –°—В–∞—А–µ—Ж –±—Л–ї –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–µ–љ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ—Г—З–∞–ї, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П. –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –љ—А–∞–≤–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є.

–Э–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ 29 –Є—О–ї—П 1975 –≥., –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞, —Б—В–∞—А–µ—Ж –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ. –Я–Њ–ї–Є–Ї–∞—А–њ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –Њ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ. –° –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ «–Њ—В—Е–Њ–і–љ–Њ–є» –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –±–∞—В—О—И–Ї–Є –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В–∞ –њ–Њ–≥–∞—Б–ї–∞ —Б–≤–µ—З–∞, –Є –Њ–љ –Є—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї –і—Г—Е.

–Р—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Я–Њ–ї–Є–Ї–∞—А–њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ —З–∞–і–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –≤–µ—А–Є—В –≤ —В–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В –Є–Љ–µ–µ—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –і–µ—А–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї –С–Њ–ґ–Є–є, –Є –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–Є –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—В –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ–Њ. –Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П—Е –Њ. –Я–Њ–ї–Є–Ї–∞—А–њ —Б–∞–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г –Ї –Њ. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В—Г –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї –Ј–∞ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є –Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О. –Ш –і–Њ –љ—Л–љ–µ —Н—В–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –љ–µ –Њ—Б–Ї—Г–і–µ–≤–∞–µ—В. –Ш —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В —Б –Љ–Њ–ї—М–±–Њ—О –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г –Ї –Њ. –Р–љ–µ–Љ–њ–Њ–і–Є—Б—В—Г –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –≤–µ—А—П—В, –њ–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ –±–∞—В—О—И–Ї–Є.

–Ъ–ЄћБ–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µћБ—А—Б–Ї–∞—П –ї–∞ћБ–≤—А–∞ (—Г–Ї—А. –Ъ–ЄћБ—Ф–≤–Њ-–Я–µ—З–µћБ—А—Б—М–Ї–∞ –ї–∞ћБ–≤—А–∞) — –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л–љ—М, —В—А–µ—В–Є–є –£–і–µ–ї –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –≤ 1051 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–µ –Ь—Г–і—А–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–Љ –Р–љ—В–Њ–љ–Є–µ–Љ, —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј –Ы—О–±–µ—З–∞, –Є –µ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–µ–Љ. –Ъ–љ—П–Ј—М –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ II –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О –њ–ї–∞—В–Њ –љ–∞–і –њ–µ—Й–µ—А–∞–Љ–Є, –≥–і–µ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —Е—А–∞–Љ—Л, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М—О, –Ї–µ–ї—М–Є, –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –±–∞—И–љ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П. –° –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—С–Љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –Є–Љ–µ–љ–∞ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –Э–µ—Б—В–Њ—А–∞ (–∞–≤—В–Њ—А–∞ «–Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В»), —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Р–ї–Є–њ–Є—П.

–° 1592 –њ–Њ 1688 –≥–Њ–і –±—Л–ї —Б—В–∞–≤—А–Њ–њ–Є–≥–Є–µ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞; —Б 1688 –≥–Њ–і–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б—В–∞—В—Г—Б –ї–∞–≤—А—Л –Є —Б—В–∞–ї «—Б—В–∞–≤—А–Њ–њ–Є–≥–Є–Њ–љ–Њ–Љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –Є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—И–Є–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ»; –≤ 1786 –≥–Њ–і—Г –ї–∞–≤—А–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–∞ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–ї –µ—С —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–Њ–Љ.

–Т –С–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –Є –Ф–∞–ї—М–љ–Є—Е –њ–µ—Й–µ—А–∞—Е –Ы–∞–≤—А—Л –њ–Њ–Ї–Њ—П—В—Б—П –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –С–Њ–ґ—М–Є—Е, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Ы–∞–≤—А–µ –µ—Б—В—М –Є –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А—П–љ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З–∞ –°—В–Њ–ї—Л–њ–Є–љ–∞).

–Я–Њ —Б—Г—В–Є, –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–∞—П –ї–∞–≤—А–∞ — —Н—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Ъ–Є–µ–≤–∞, –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤, –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —Б–µ–Љ—М –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤, –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –љ–∞ –†—Г—Б–Є —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є –Є —В. –і. –Ы–∞–≤—А–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —Б –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї «—Г–ї–Є—Ж–∞», —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —Г–і–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є, –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ –Њ–љ–Њ –Њ–± –Є—Е –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞—Е –Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–Є–ґ–љ—П—П –Ы–∞–≤—А–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є (–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞), –∞ –≤–µ—А—Е–љ—П—П –Ы–∞–≤—А–∞— –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞. –Т –Ы–∞–≤—А–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–µ –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—П –Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П, –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Њ—В–і–µ–ї –¶–µ—А–Ї–≤–Є.