6 –Љ–∞—П. –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Є –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж –У–µ–Њ—А–≥–Є–є

6 –Љ–∞—П, –≤ —Б—А–µ–і—Г, –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ – –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Є –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П. –£—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –Ъ–∞–њ–њ–∞–і–Њ–Ї–Є–Є (–Ь–∞–ї–∞—П –Р–Ј–Є—П), –≤–Є–і–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Ф–Є–Њ–Ї–ї–µ—В–Є–∞–љ–∞, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, –≤ —А–∞–Ј–≥–∞—А –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, —А–∞–Ј–і–∞–ї –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –љ–Є—Й–Є–Љ, —А–∞–±–∞–Љ –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г, –Є –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ–Њ –њ—А–Є–і—П –љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В, —Б—В–∞–ї –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –≥–Њ–љ–Є–Љ—Л—Е, –Є –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–≤–Є–љ–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ. –Х–≥–Њ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ —В—О—А—М–Љ—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О, –њ–Њ—Б–ї–µ —З—Г–і–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є–Љ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ, –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М –і–ї—П –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–і—Г–ґ–љ—Л–µ –Є –±–Њ–ї—М–љ—Л–µ.

6 –Љ–∞—П, –≤ —Б—А–µ–і—Г, –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ – –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Є –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П. –£—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –Ъ–∞–њ–њ–∞–і–Њ–Ї–Є–Є (–Ь–∞–ї–∞—П –Р–Ј–Є—П), –≤–Є–і–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Ф–Є–Њ–Ї–ї–µ—В–Є–∞–љ–∞, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, –≤ —А–∞–Ј–≥–∞—А –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, —А–∞–Ј–і–∞–ї –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –љ–Є—Й–Є–Љ, —А–∞–±–∞–Љ –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г, –Є –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ–Њ –њ—А–Є–і—П –љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В, —Б—В–∞–ї –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –≥–Њ–љ–Є–Љ—Л—Е, –Є –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–≤–Є–љ–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ. –Х–≥–Њ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ —В—О—А—М–Љ—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О, –њ–Њ—Б–ї–µ —З—Г–і–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є–Љ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ, –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М –і–ї—П –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–і—Г–ґ–љ—Л–µ –Є –±–Њ–ї—М–љ—Л–µ.

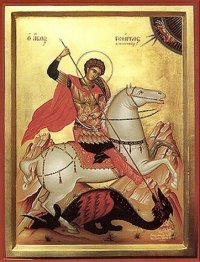

–У–µ–Њ—А–≥–Є–є –ї–µ—З–Є–ї –Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Ї –С–Њ–≥—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Є–і–Њ–ї–Њ–≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–є, —Б–≤—П—В–Њ–є –±—Л–ї –Њ–±–µ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї–µ–љ 23 –∞–њ—А–µ–ї—П 303–≥.(–њ–Њ —О–ї–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А—О). –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ, –≤–Є–і—П —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Є —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є, —Б–≤—П—В–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤—Б–µ—Е, –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е –Ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В —В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ —Б–≤—П—В–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, –±–ї–Є–Ј –ї–Є–≤–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А, –ґ–Є–ї –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –Њ–Ј–µ—А–∞ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –Ј–Љ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—Е–Є—Й–∞–ї –Є –њ–Њ–ґ–Є—А–∞–ї –ї—О–і–µ–є. –І—В–Њ–±—Л —Г–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ, –ґ–Є—В–µ–ї–Є, –њ–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Г —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ—А–µ—Ж–Њ–≤, –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–Є —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й—Г, –њ–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є (–Є–Ј –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞) —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є. –≠—В–Њ–є –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–Є –љ–µ –Є–Ј–±–µ–≥–ї–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–∞ –і–ї—П —Б—К–µ–і–µ–љ–Є—П —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–µ–Љ —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –і–Њ—З—М. –° —В—А–µ–њ–µ—В–Њ–Љ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —П–≤–Є–ї—Б—П —О–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ –Є –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ –Ј–Љ–µ—П, –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –ґ–µ—А—В–≤—Г. –≠—В–Њ—В –≤–Њ–Є–љ –±—Л–ї —Б–≤—П—В—Л–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —З–µ—А–µ–Ј —З—Г–і–Њ, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ, –њ–Њ–њ–Є—А–∞—О—Й–µ–Љ –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—П –Ј–Љ–µ—П –Є –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ. –°–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–Њ–±–µ–і–Є–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є, –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –≤–µ—А—Л, —Б—В–∞–≤ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –і—Г—Е–∞ –љ–∞–і —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ–ї–Њ—В–Є, –Њ–љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –љ–Њ—Б–Є—В –Є–Љ—П –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е, –Ї–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є.

–У–µ–Њ—А–≥–Є–є –ї–µ—З–Є–ї –Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Ї –С–Њ–≥—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Є–і–Њ–ї–Њ–≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–є, —Б–≤—П—В–Њ–є –±—Л–ї –Њ–±–µ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї–µ–љ 23 –∞–њ—А–µ–ї—П 303–≥.(–њ–Њ —О–ї–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А—О). –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ, –≤–Є–і—П —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Є —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є, —Б–≤—П—В–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤—Б–µ—Е, –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е –Ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В —В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ —Б–≤—П—В–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, –±–ї–Є–Ј –ї–Є–≤–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А, –ґ–Є–ї –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –Њ–Ј–µ—А–∞ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –Ј–Љ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—Е–Є—Й–∞–ї –Є –њ–Њ–ґ–Є—А–∞–ї –ї—О–і–µ–є. –І—В–Њ–±—Л —Г–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ, –ґ–Є—В–µ–ї–Є, –њ–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Г —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ—А–µ—Ж–Њ–≤, –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–Є —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й—Г, –њ–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є (–Є–Ј –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞) —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є. –≠—В–Њ–є –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–Є –љ–µ –Є–Ј–±–µ–≥–ї–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–∞ –і–ї—П —Б—К–µ–і–µ–љ–Є—П —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–µ–Љ —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –і–Њ—З—М. –° —В—А–µ–њ–µ—В–Њ–Љ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —П–≤–Є–ї—Б—П —О–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ –Є –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ –Ј–Љ–µ—П, –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –ґ–µ—А—В–≤—Г. –≠—В–Њ—В –≤–Њ–Є–љ –±—Л–ї —Б–≤—П—В—Л–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —З–µ—А–µ–Ј —З—Г–і–Њ, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ, –њ–Њ–њ–Є—А–∞—О—Й–µ–Љ –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—П –Ј–Љ–µ—П –Є –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ. –°–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–Њ–±–µ–і–Є–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є, –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –≤–µ—А—Л, —Б—В–∞–≤ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –і—Г—Е–∞ –љ–∞–і —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ–ї–Њ—В–Є, –Њ–љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –љ–Њ—Б–Є—В –Є–Љ—П –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е, –Ї–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є.

–°–≤—П—В–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, —П–≤–Є–≤—И–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В–Є –≤ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –•—А–Є—Б—В–∞, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ —Б –љ–Є–Љ –Є –≤—Б–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –љ–∞—И–Є –Ї–љ—П–Ј—М—П, —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –љ–∞ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Є–Љ—П. –Ч–љ–∞–Ї –Њ—А–і–µ–љ–∞ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –і–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ–Љ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ —З—Г–і–µ—Б–∞ —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В–Є, –љ–µ —Й–∞–і–Є–≤—И–Є–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А–Њ–≤–Є –≤ –±–Є—В–≤–∞—Е —Б –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Г –≤ –Љ–Њ–ї–µ–±–љ—Л—Е –њ–µ–љ–Є—П—Е –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ї —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г, —Б–µ–ї—П–љ–µ –Є—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–Є–≤–∞–Љ –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–Є –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–Љ—Г —Б–Ї–Њ—В—Г.

–°–≤—П—В–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, —П–≤–Є–≤—И–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В–Є –≤ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –•—А–Є—Б—В–∞, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ —Б –љ–Є–Љ –Є –≤—Б–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –љ–∞—И–Є –Ї–љ—П–Ј—М—П, —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –љ–∞ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Є–Љ—П. –Ч–љ–∞–Ї –Њ—А–і–µ–љ–∞ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –і–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ–Љ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ —З—Г–і–µ—Б–∞ —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В–Є, –љ–µ —Й–∞–і–Є–≤—И–Є–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А–Њ–≤–Є –≤ –±–Є—В–≤–∞—Е —Б –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Г –≤ –Љ–Њ–ї–µ–±–љ—Л—Е –њ–µ–љ–Є—П—Е –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ї —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г, —Б–µ–ї—П–љ–µ –Є—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–Є–≤–∞–Љ –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–Є –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–Љ—Г —Б–Ї–Њ—В—Г.

–Т –і–µ–љ—М –µ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–ї—Г–ґ–∞—В—Б—П –Љ–Њ–ї–µ–±–љ—Л, –Ї—А–Њ–њ—П—В—Б—П —Б–≤—П—В–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є –њ–∞—Б—В—Г—Е–Є –Є —Б–Ї–Њ—В, –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–Є–Љ—Л, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–∞—Б—В–±–Є—Й–∞. –°–∞–Љ–Њ –Є–Љ—П –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Б –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В – –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–µ—Ж. –Ф–∞ –Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ—Б—П —Б–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П–Љ–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—О –Є —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г. –Т—Б–µ —Н—В–Є –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —З—Г–і–µ—Б –Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В –ґ–Є–≤—Г—О –≤–µ—А—Г –≤ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–≥–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞.

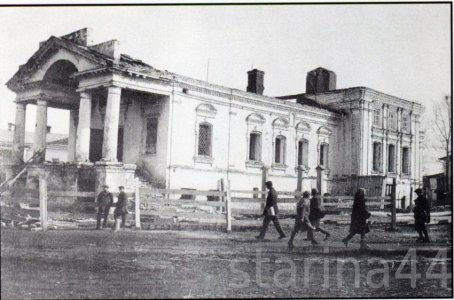

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ —Е—А–∞–Љ–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –њ—А–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Ъ–У–Р–•–Ч –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ 5 –Љ–∞—П 1995–≥., –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л. –Ч–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї 22 –Є—О–ї—П 1994 –≥–Њ–і–∞ –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–µ–Љ –Т—В–Њ—А—Л–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ –Я–µ—А–≤–Њ—Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Є–Ј–Є—В–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—О 250-–ї–µ—В–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–Њ—П—Й–∞—П –Ј–≤–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –≤ 2002.

–Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ —Б. –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –Ь–µ–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –љ–∞ –Я–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ (1744–≥.) –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ (1772 –≥.). –Т –љ–µ–є –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М –і–≤–∞ –њ—А–Є–і–µ–ї–∞: –≤–Њ –Є–Љ—П –≤–Љ—З. –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Є –Ш–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –У–ї–∞–≤–љ—Г—О –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –і—А–µ–≤–љ—П—П –Ґ–Є—Е–≤–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є —Б —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞–Љ–Є –Љ–Њ—Й–µ–є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е.

–Т 1916 –≥–Њ–і—Г, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П 1-–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є, –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–≤ –µ–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –≤–љ—Г—В—А–Є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–µ –і–Њ—Б–Ї–Є —Б –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е, –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—В—М –≥–ї–∞–≤—Л –Є —В.–і. (–Є–Ј-–Ј–∞ –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–є—Б—П –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —Н—В–Є –њ–ї–∞–љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є). –Э–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л, –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л –≤ 1924 –≥.

–° 1927 –≥. –≤ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П –Ф–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л (–і–Њ–Љ –Ю—Б–Њ–∞–≤–Є–∞—Е–Є–Љ–∞), –∞ –≤ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ —Г—З–µ–±–љ–∞—П –≥–∞–Ј–Њ–≤–∞—П –Ї–∞–Љ–µ—А–∞. –Т–µ—Б–љ–Њ–є 1930 –≥. –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М «–Ї–∞–Ї —Г—А–Њ–і—Г—О—Й–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Є —Б—В–µ—Б–љ—П—О—Й–∞—П —Г–ї–Є—З–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Є—В–Є–љ–≥–Њ–≤ –Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–є –≤ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є», –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞.

–Т 1930 –≥. –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ї–∞–Ї —Г—А–Њ–і—Г—О—Й–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Є —Б—В–µ—Б–љ—П—О—Й–∞—П —Г–ї–Є—З–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ» –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞», –≤ 1933 –≥–Њ–і—Г —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М.