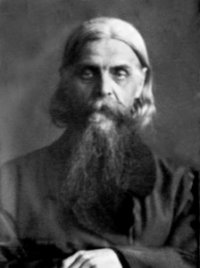

–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є (–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ю–њ–Њ—Ж–Ї–Є–є, 1872-1941).

9 –љ–Њ—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ-–Ї–∞—В–µ—Е–Є–Ј–∞—В–Њ—А –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є (–Ю–њ–Њ—Ж–Ї–Є–є) – –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –њ–∞—Б—В—Л—А—М, –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –±—А–∞—В—Б—В–≤. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ –±—А–∞—В—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–Є–љ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –≤–Є–і–µ–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. 14 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1932 –≥–Њ–і–∞ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —З–∞–і –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї 10-–ї–µ—В–Є–µ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Б–Ї–Њ–є —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є–Є. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ –Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ–Њ–і—К–µ–Љ.

9 –љ–Њ—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ-–Ї–∞—В–µ—Е–Є–Ј–∞—В–Њ—А –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є (–Ю–њ–Њ—Ж–Ї–Є–є) – –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –њ–∞—Б—В—Л—А—М, –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –±—А–∞—В—Б—В–≤. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ –±—А–∞—В—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–Є–љ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –≤–Є–і–µ–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. 14 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1932 –≥–Њ–і–∞ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —З–∞–і –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї 10-–ї–µ—В–Є–µ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Б–Ї–Њ–є —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є–Є. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ –Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ–Њ–і—К–µ–Љ.

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П 16 –љ–Њ—П–±—А—П 1872 –≥–Њ–і–∞ –≤ –њ–Њ—Б–∞–і–µ –°–Њ–ї—М—Ж—Л, –Я–Њ—А—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞, –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –°–Я–С –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О —Б–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –†—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –Є–µ—А–µ—П –Ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –≥. –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤—Ж–∞ –Є –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ—П. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 1904—1905 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Э–µ–њ–ї—О–µ–≤—Л–Љ, –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–Љ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є –±–ї—О—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ (1889—1929). –Т–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –Є–і–µ—П–Љ–Є –Э. –Э. –Э–µ–њ–ї—О–µ–≤–∞, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ –≤ —Б–µ–ї–µ –Т–µ–ї–µ–±–Є—Ж—Л –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –≥–і–µ —Б 1908 –≥–Њ–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞. –Т 1910 –≥–Њ–і–∞ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П. –Ш–Љ–µ–ї —В—А—С—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є. –Т 1902 –≥–Њ–і—Г –Њ–≤–і–Њ–≤–µ–ї.

–Т 1914 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б—К–µ–Ј–і–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–≤–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –Њ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –њ—Г—В–Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –° 1915 –њ–Њ 1918 –≥–Њ–і—Л –љ—С—Б —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї. –° 1917 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б–µ–Ї—В–∞–љ—Б—В–Ї–Є–Љ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ.

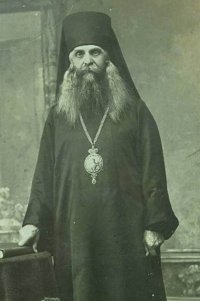

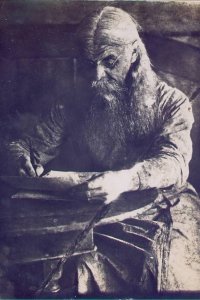

14 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1922 –≥–Њ–і–∞ —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П–Љ–Є (—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П) –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ—А–µ—Б—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞ —З—В–Њ 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1923 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є —Б –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–њ—А–µ–і—М –і–Њ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1924 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П–Љ–Є (—В–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є) –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–Љ. –С–Њ—А–Њ–ї—Б—П —Б –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. 25.06.1926 –≥. –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –≤ —Б.–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ю–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –µ–Љ—Г –њ—А–Є –∞—А–µ—Б—В–µ: «–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б–µ–ї–µ –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї-—Б–µ—Б—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, —Е—А–∞–љ–Є–ї –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Љ–Є—В—А. –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У–∞–ї–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Р–љ—В–Њ–љ–Є—П». 25.06.1926 –≥. –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –°–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –≤ «—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–ї—Г—Е–Њ–≤» –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї 3 –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ–є. –Т 1927 –≥. –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–є –ї–∞–≥–µ—А—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є, –≤–њ–∞–ї –≤ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ 9-–Љ —З–ї–µ–љ–µ –°–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –Т–µ—А—Л, –Ј–∞ —З—В–Њ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Є–µ—А–∞—А—Е–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ—В–ї—Г—З–µ–љ –Њ—В –¶–µ—А–Ї–≤–Є. 5.12.1927 –≥. –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –°–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ. –Я–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О –µ–њ–∞—А—Е–Є—О, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–њ—А–∞–≤—Л–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л, –њ–Њ–Ї–∞—П–ї—Б—П –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–µ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ. –° 1928–≥. — –Ј–∞—И—В–∞—В–љ—Л–є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ. –Т 1932–≥. —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є–Є –∞—А—Е–Є–Љ.–°–µ—А–≥–Є—П (–Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–∞) –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—В–∞–Љ–Є. –Т 1928–≥. –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є —Б—В–∞–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ «–†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞». –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Є —Ж–µ–ї—М—О –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є—П. –Х–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ —З–∞–і–∞, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ, –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–≤–µ –Њ–±—Й–Є–љ—Л, –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О, –≤ –і–Њ–Љ–∞—Е –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Ъ–Њ–љ—О—И–µ–љ–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–∞—Е. 7 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е. –£—В—А–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М —Б –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Є—З–∞–ї–Є, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –±–µ—Б–µ–і—Л –Є —З—В–µ–љ–Є—П, –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М. –Ч–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –Њ–±—Й—Г—О –Ї–∞—Б—Б—Г. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –љ—Г–ґ–і, —В—А–∞—В–Є–ї–Є –Є—Е –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г, –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –≤—Л—Б—Л–ї–∞–ї–Є 25 —А—Г–±–ї–µ–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В—Г –Р—А—Б–µ–љ–Є—О (–°—В–∞–і–љ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г). –І–ї–µ–љ—Л «–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞» –≤–µ–ї–Є —В—А–µ–Ј–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –Ї–ї—Г–±—Л –Є —З–Є—В–∞–ї—М–љ–Є. –Ю–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є: –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—М, –Љ–Є—А—П–љ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ъ –±—А–∞—В—Б—В–≤—Г –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є –Є «–∞–љ—В–Є—Б–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є». –Т–Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –§–ї–Њ—А–∞ –Є –Ы–∞–≤—А–∞, –≥–і–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –±—Л–ї –Њ. –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –≥–і–µ —З–∞—Б—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є.

14 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1922 –≥–Њ–і–∞ —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П–Љ–Є (—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П) –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ—А–µ—Б—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞ —З—В–Њ 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1923 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є —Б –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–њ—А–µ–і—М –і–Њ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1924 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П–Љ–Є (—В–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є) –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–Љ. –С–Њ—А–Њ–ї—Б—П —Б –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. 25.06.1926 –≥. –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –≤ —Б.–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ю–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –µ–Љ—Г –њ—А–Є –∞—А–µ—Б—В–µ: «–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б–µ–ї–µ –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї-—Б–µ—Б—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, —Е—А–∞–љ–Є–ї –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Љ–Є—В—А. –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У–∞–ї–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Р–љ—В–Њ–љ–Є—П». 25.06.1926 –≥. –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –°–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –≤ «—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–ї—Г—Е–Њ–≤» –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї 3 –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ–є. –Т 1927 –≥. –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–є –ї–∞–≥–µ—А—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є, –≤–њ–∞–ї –≤ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ 9-–Љ —З–ї–µ–љ–µ –°–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –Т–µ—А—Л, –Ј–∞ —З—В–Њ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Є–µ—А–∞—А—Е–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ—В–ї—Г—З–µ–љ –Њ—В –¶–µ—А–Ї–≤–Є. 5.12.1927 –≥. –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –°–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ. –Я–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О –µ–њ–∞—А—Е–Є—О, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–њ—А–∞–≤—Л–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л, –њ–Њ–Ї–∞—П–ї—Б—П –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–µ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ. –° 1928–≥. — –Ј–∞—И—В–∞—В–љ—Л–є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ. –Т 1932–≥. —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є–Є –∞—А—Е–Є–Љ.–°–µ—А–≥–Є—П (–Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–∞) –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—В–∞–Љ–Є. –Т 1928–≥. –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є —Б—В–∞–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ «–†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞». –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Є —Ж–µ–ї—М—О –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є—П. –Х–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ —З–∞–і–∞, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ, –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–≤–µ –Њ–±—Й–Є–љ—Л, –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О, –≤ –і–Њ–Љ–∞—Е –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Ъ–Њ–љ—О—И–µ–љ–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–∞—Е. 7 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е. –£—В—А–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М —Б –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Є—З–∞–ї–Є, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –±–µ—Б–µ–і—Л –Є —З—В–µ–љ–Є—П, –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М. –Ч–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –Њ–±—Й—Г—О –Ї–∞—Б—Б—Г. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –љ—Г–ґ–і, —В—А–∞—В–Є–ї–Є –Є—Е –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г, –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –≤—Л—Б—Л–ї–∞–ї–Є 25 —А—Г–±–ї–µ–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В—Г –Р—А—Б–µ–љ–Є—О (–°—В–∞–і–љ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г). –І–ї–µ–љ—Л «–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞» –≤–µ–ї–Є —В—А–µ–Ј–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –Ї–ї—Г–±—Л –Є —З–Є—В–∞–ї—М–љ–Є. –Ю–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є: –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—М, –Љ–Є—А—П–љ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ъ –±—А–∞—В—Б—В–≤—Г –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є –Є «–∞–љ—В–Є—Б–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є». –Т–Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –§–ї–Њ—А–∞ –Є –Ы–∞–≤—А–∞, –≥–і–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –±—Л–ї –Њ. –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –≥–і–µ —З–∞—Б—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є.

«–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ» —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В. –Ю–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–µ—Ж –°–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є — «–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є», –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –і–Њ–љ–Њ—Б, –Є 20 –∞–њ—А–µ–ї—П 1933–≥. –±—Л–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ—Л –≤—Б–µ 22 —З–ї–µ–љ–∞ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞. 19 –Љ–∞—П 1933 –≥. —В—А–Њ–є–Ї–Њ–є –њ—А–Є –Я–Я –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–Ї—А—Г–≥—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Г –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—О –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ: «—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М «–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –С—А–∞—В—Б—В–≤–∞», –∞–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є». –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї 5-—В–Є –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ–є, —Б—З–Є—В–∞—П —Б—А–Њ–Ї —Б 20.04.1933–≥. —Б –Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–є –љ–∞ –≤—Л—Б—Л–ї–Ї—Г –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –љ–∞ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—А–Њ–Ї. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є —З–ї–µ–љ—Л –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ «–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Б —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ї–µ–±–љ—Л–µ —Б–±–Њ—А–Є—Й–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–Є «–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞» –Є –∞–Љ–≤–Њ–љ —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є, –љ–Њ –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –≤–µ–і—П —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є —В.–њ.».

«–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ» —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В. –Ю–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–µ—Ж –°–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є — «–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є», –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –і–Њ–љ–Њ—Б, –Є 20 –∞–њ—А–µ–ї—П 1933–≥. –±—Л–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ—Л –≤—Б–µ 22 —З–ї–µ–љ–∞ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞. 19 –Љ–∞—П 1933 –≥. —В—А–Њ–є–Ї–Њ–є –њ—А–Є –Я–Я –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–Ї—А—Г–≥—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Г –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—О –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ: «—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М «–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –С—А–∞—В—Б—В–≤–∞», –∞–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є». –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї 5-—В–Є –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ–є, —Б—З–Є—В–∞—П —Б—А–Њ–Ї —Б 20.04.1933–≥. —Б –Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–є –љ–∞ –≤—Л—Б—Л–ї–Ї—Г –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –љ–∞ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—А–Њ–Ї. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є —З–ї–µ–љ—Л –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ «–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Б —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ї–µ–±–љ—Л–µ —Б–±–Њ—А–Є—Й–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–Є «–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞» –Є –∞–Љ–≤–Њ–љ —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є, –љ–Њ –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –≤–µ–і—П —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є —В.–њ.».

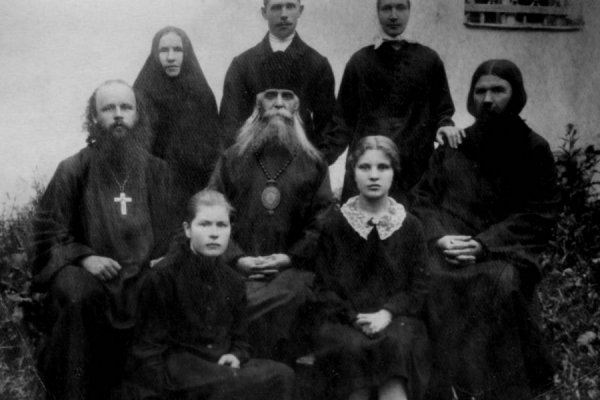

–Т –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–µ 16 –Љ–∞—П 1933–≥. –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ «–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ «–†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞» –і–≤—Г—Е –Њ–±—Й–Є–љ –њ–Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Г–ї. –і.7 –Є –°—А.–Ъ–Њ–љ—О—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –і.7. –Т –Њ–±—Й–Є–љ—Г –њ–Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Г–ї.: –Ю–њ–Њ—Ж–Ї–Є–є –Ь.–Э., –Я–Є–Ї–Є–љ –Ш.–Ъ., –Я–Є–Ї–Є–љ–∞ –Я., –С–µ–ї—П–µ–≤ –Р.–Я., –С–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Х.–°., –С–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Ґ., –Ъ–∞–њ–Є—В–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Х.–Т., –Р—Д–Њ–љ–Є—З–µ–≤–∞ –§., –Т–Є–Ї—Г–ї–Њ–≤–∞, –•–∞–Ј–Њ–≤–∞ –Х., –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –Т –Њ–±—Й–Є–љ—Г –њ–Њ –Ъ–Њ–љ—О—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–ї. –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є: –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П-–Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –Ь.–§., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Х., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Ч., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Р., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –°., –Ф–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤–∞, –Ф–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤–∞ –Ы., –Ф–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤–∞ –Р., –У—А–Є—И–Є–љ–∞ –Т., –°–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Ю., –Т–∞—А–≤–∞—А–∞. –Т–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–µ–±—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, –љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї: «–Ю—В —Г—З–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г»». –° 20.04.1933 –≥. —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –≤ –Ф–Њ–Љ–Ј–∞–Ї–µ –≥. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ I —А–∞–Ј—А—П–і—Г. –Ю—В—В—Г–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А.

–Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј —Б—Б—Л–ї–Ї–Є, –ї–µ—В–Њ–Љ 1934 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –У–∞–ї–Є—З–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –≥–і–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –≤ –У–∞–ї–Є—З–µ, –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ –Є –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤—Ж–µ. –Ъ 1937 –≥–Њ–і—Г –±—А–∞—В—Б–Ї–Є–є –Ї—А—Г–≥ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 70 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї –У–∞–ї–Є—З, –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і, –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –Ъ–Є—А–Њ–≤ –Є –С—Г–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П 9 –љ–Њ—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Т–Є—В–Ї–µ, –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ.

–Ш–Љ–µ–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—З–∞—В–љ—Л—Е –Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤, –љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –Є—Е –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М.

26.10.1989 –≥. —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Я—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ 1933 –≥–Њ–і—Г —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є.

–Ъ 140-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Є (29.11.2012) –≤ –°–Њ—Д–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є –Є –°—В–∞—А–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ы–µ–≤ (–¶–µ—А–њ–Є—Ж–Ї–Є–є). –Я–Њ—Б–ї–µ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—П, —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ –Њ–±—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ы—М–≤–∞, –±—Л–ї–∞ –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–∞ –ї–Є—В–Є—П. –Т —Б–≤–Њ—С–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —Б–Њ–±–Є—А–∞–љ–Є–Є –Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–Є –ї—О–і–µ–є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ-–Ї–∞—В–µ—Е–Є–Ј–∞—В–Њ—А –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є (–Ю–њ–Њ—Ж–Ї–Є–є).

–Ю–њ—Л—В –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –і–∞–ґ–µ –≤ –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –≤ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ —В—А—Г–і–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –С–Њ–≥—Г, –Љ–Є—А—Г –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –і–ї—П –љ–∞—Б —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–µ—Б—Ж–µ–љ–љ—Л–Љ.

–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞:

«–Ц–Ь–Я» 1932, вДЦ 7-8, —Б. 8.

–Я—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є:

1. –Р–Ї—В—Л –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞, –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ –≤—Л—Б—И–µ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, 1917–1943: –°–±. –≤ 2-—Е —З–∞—Б—В—П—Е/ –°–Њ—Б—В. –Ь.–Х. –У—Г–±–Њ–љ–Є–љ. –Ь., 1994. –°.979.

2. –†–µ–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Ш. –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –љ–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞—Е: –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–≥–µ—А—П. –°–Я–±., 1994. (–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Є. 2). –°.160.

3. –Ь–∞–љ—Г–Є–ї (–Ы–µ–Љ–µ—И–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Т.–Т.), –Љ–Є—В—А. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —Б 1893 –њ–Њ 1965 –≥–≥. (–≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ). Erlangen, 1979–1989. –Ґ.4. –°.247–248.

4. –Я–µ—В—А–Њ–≤ –Ь.–Э. –Ъ—А–µ—Б—В –њ–Њ–і –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ/ –Э–∞—Г—З. —А–µ–і. –Т.–Ы.–ѓ–љ–Є–љ; –Э–Њ–≤–У–£ –Є–Љ. –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ –Ь—Г–і—А–Њ–≥–Њ. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і, 2000. 446—Б. –°.190,209–211,356.

–Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л:

1.–У–Р–Э–Ш–Ъ–Ю –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї. –§.3656. –Ю–њ.2. –Ф.6389.

2. –У–Р –†–§. –§.6343. –Ю–њ.1. –Ф.263. –Ы.82.

3. –Р—А—Е–Є–≤ –£–§–°–С –њ–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї.