–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–є –Р—А—В–µ–Љ–Њ–≤–Є—З –Р—А—В–∞–Љ–Њ–љ–Њ–≤ (1888-1976)

–Р–љ–і—А–µ–є –Р—А—В–∞–Љ–Њ–љ–Њ–≤ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 25 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1888 –≥–Њ–і–∞ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Т–µ—А—Е–Њ–≤—М–µ –Ґ–Є—Е–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –≤ –±–µ–і–љ–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї –±—Г–і—Г—Й–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ (—Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –°–Њ–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤—В–Њ—А–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ). –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —И–Ї–Њ–ї—Л (–≤ 1906 –≥.) –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 6 –ї–µ—В –±–∞—В—А–∞—З–Є–ї –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞. –£—Б–µ—А–і–Є–µ –Є –≥–Њ—А—П—З–∞—П –≤–µ—А–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є —Б–њ—Г—Б—В—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –±—Л–ї —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ–∞ (–≤ 1920 –≥.), –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г –Є –≤–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Э–Њ—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ–і –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤—Ж–Њ–Љ.

–Р–љ–і—А–µ–є –Р—А—В–∞–Љ–Њ–љ–Њ–≤ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 25 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1888 –≥–Њ–і–∞ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Т–µ—А—Е–Њ–≤—М–µ –Ґ–Є—Е–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –≤ –±–µ–і–љ–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї –±—Г–і—Г—Й–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ (—Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –°–Њ–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤—В–Њ—А–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ). –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —И–Ї–Њ–ї—Л (–≤ 1906 –≥.) –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 6 –ї–µ—В –±–∞—В—А–∞—З–Є–ї –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞. –£—Б–µ—А–і–Є–µ –Є –≥–Њ—А—П—З–∞—П –≤–µ—А–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є —Б–њ—Г—Б—В—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –±—Л–ї —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ–∞ (–≤ 1920 –≥.), –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г –Є –≤–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Э–Њ—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ–і –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤—Ж–Њ–Љ.

–Т –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Њ—В—Ж–∞ –Р–љ–і—А–µ—П, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї —В–≤–µ—А–і–∞—П –≤–µ—А–∞, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, –±–µ—Б–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –≤–µ—А–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Б—В–∞–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –±–Њ—А—Ж–Њ–Љ —Б –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я—А–Є—З–µ–Љ –µ–≥–Њ –∞–љ—В–Є—А–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Є –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–∞—Е –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Ј–∞ –Є—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–µ —З–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ч–≤–µ–Ј–і–Ї–Є–љ–∞, –Њ. –Р–љ–і—А–µ–є –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ ¬Ђ–Ї–∞–Ї –Є–і–µ–є–љ—Л–є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М —Б–Љ—Г—В –Є –Ї–∞–Ї –ї–Є—Ж–Њ, –Ј–∞—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ —Б–µ–±—П –њ–µ—А–µ–і –І–Х–£ —Б–≤–Њ–µ—О —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Г–љ–Є—З–Є–ґ–∞—О—Й–∞—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –≤ –ї–Њ–љ–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є.

–Т –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Њ—В—Ж–∞ –Р–љ–і—А–µ—П, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї —В–≤–µ—А–і–∞—П –≤–µ—А–∞, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, –±–µ—Б–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –≤–µ—А–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Б—В–∞–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –±–Њ—А—Ж–Њ–Љ —Б –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я—А–Є—З–µ–Љ –µ–≥–Њ –∞–љ—В–Є—А–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Є –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–∞—Е –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Ј–∞ –Є—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–µ —З–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ч–≤–µ–Ј–і–Ї–Є–љ–∞, –Њ. –Р–љ–і—А–µ–є –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ ¬Ђ–Ї–∞–Ї –Є–і–µ–є–љ—Л–є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М —Б–Љ—Г—В –Є –Ї–∞–Ї –ї–Є—Ж–Њ, –Ј–∞—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ —Б–µ–±—П –њ–µ—А–µ–і –І–Х–£ —Б–≤–Њ–µ—О —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Г–љ–Є—З–Є–ґ–∞—О—Й–∞—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –≤ –ї–Њ–љ–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є.

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і–∞ –≤ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж –Р–љ–і—А–µ–є –Р—А—В–∞–Љ–Њ–љ–Њ–≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є —В–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—П (–Ю–њ–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–Љ. –Т —Н—В–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ. –Р–љ–і—А–µ–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 2 –ї–µ—В (1924-1926 –≥–Њ–і—Л) вАУ —Б–∞–Љ–Њ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Ж–µ–≤. –Ц–Є–ї –Њ—В–µ—Ж –Р–љ–і—А–µ–є –≤ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤—Ж–µ –њ–Њ –∞–і—А–µ—Б—Г: —Г–ї. –Я—А–Њ–≥–Њ–љ–љ–∞—П, –і.13.

–°–њ—А–∞–≤–Ї–∞: –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є (–Ю–њ–Њ—Ж–Ї–Є–є), –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–є, –≤–Є–Ї–∞—А–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П 16 –љ–Њ—П–±—А—П 1872 –≥–Њ–і–∞. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –°–Я–С –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О —Б–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –†—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –Є–µ—А–µ—П –Ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –≥. –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤—Ж–∞ –Є –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ—П. 14 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1922 –≥–Њ–і–∞ —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П–Љ–Є (—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П) –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ—А–µ—Б—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞ —З—В–Њ 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1923 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є —Б –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–њ—А–µ–і—М –і–Њ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1924 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П–Љ–Є –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–Љ, –≥–і–µ –њ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—О –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ь–∞–љ—Г–Є–ї–∞ (–Ы–µ–Љ–µ—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї ¬Ђ—Б–µ–Ї—В–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і –Љ–∞—А–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ш–Њ–∞–љ–љ–Є—В–Њ–≤¬ї. –С–Њ—А–Њ–ї—Б—П —Б –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ю–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤—Ж–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—П, —З–∞—Б—В—М –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, —Б—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Е —Б–µ–±—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є, —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—К–µ–Ј–і –Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е –і–∞–ґ–µ –±—Л–ї –Є–Ј–±—А–∞–љ –і–µ–ї–µ–≥–∞—В–Њ–Љ –љ–∞ –°–Њ–±–Њ—А. 25.06.1926 –≥. –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –≤ —Б.–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ю–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –µ–Љ—Г –њ—А–Є –∞—А–µ—Б—В–µ: ¬Ђ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б–µ–ї–µ –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї-—Б–µ—Б—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, —Е—А–∞–љ–Є–ї –Є–Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Љ–Є—В—А.–Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У–∞–ї–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Р–љ—В–Њ–љ–Є—П¬ї.

25.06.1926 –≥. –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –°–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –≤ ¬Ђ—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–ї—Г—Е–Њ–≤¬ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї 3 –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ–є. –Т 1927 –≥. –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–є –ї–∞–≥–µ—А—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є, –≤–њ–∞–ї –≤ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ 9-–Љ —З–ї–µ–љ–µ –°–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –Т–µ—А—Л, –Ј–∞ —З—В–Њ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Є–µ—А–∞—А—Е–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ—В–ї—Г—З–µ–љ –Њ—В –¶–µ—А–Ї–≤–Є. 5.12.1927 –≥. –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –°–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ.–Я–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О –µ–њ–∞—А—Е–Є—О, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–њ—А–∞–≤—Л–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л, –њ–Њ–Ї–∞—П–ї—Б—П –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–µ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ. –° 1928–≥. вАФ –Ј–∞—И—В–∞—В–љ—Л–є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ. –Т 1932–≥. —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є–Є –∞—А—Е–Є–Љ.–°–µ—А–≥–Є—П (–Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–∞) –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—В–∞–Љ–Є. –Т 1928–≥. –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є —Б—В–∞–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Є —Ж–µ–ї—М—О –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є—П. –Х–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ —З–∞–і–∞, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ, –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–≤–µ –Њ–±—Й–Є–љ—Л, –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О, –≤ –і–Њ–Љ–∞—Е –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Ъ–Њ–љ—О—И–µ–љ–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–∞—Е. 7 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е. –£—В—А–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М —Б –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Є—З–∞–ї–Є, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –±–µ—Б–µ–і—Л –Є —З—В–µ–љ–Є—П, –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М. –Ч–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –Њ–±—Й—Г—О –Ї–∞—Б—Б—Г. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –љ—Г–ґ–і, —В—А–∞—В–Є–ї–Є –Є—Е –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г, –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –≤—Л—Б—Л–ї–∞–ї–Є 25 —А—Г–±–ї–µ–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В—Г –Р—А—Б–µ–љ–Є—О (–°—В–∞–і–љ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г). –І–ї–µ–љ—Л ¬Ђ–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї –≤–µ–ї–Є —В—А–µ–Ј–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –Ї–ї—Г–±—Л –Є —З–Є—В–∞–ї—М–љ–Є. –Ю–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є: –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—М, –Љ–Є—А—П–љ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ъ –±—А–∞—В—Б—В–≤—Г –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є –Є ¬Ђ–∞–љ—В–Є—Б–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є¬ї. –Т–Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –§–ї–Њ—А–∞ –Є –Ы–∞–≤—А–∞, –≥–і–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –±—Л–ї –Њ.–Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –≥–і–µ —З–∞—Б—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є. ¬Ђ–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ¬ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В. –Ю–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–µ—Ж –°–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАФ ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –і–Њ–љ–Њ—Б, –Є 20 –∞–њ—А–µ–ї—П 1933–≥. –±—Л–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ—Л –≤—Б–µ 22 —З–ї–µ–љ–∞ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞. 19 –Љ–∞—П 1933 –≥. —В—А–Њ–є–Ї–Њ–є –њ—А–Є –Я–Я –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–Ї—А—Г–≥—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Г –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—О –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М ¬Ђ–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –С—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є¬ї. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї 5-—В–Є –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ–є, —Б—З–Є—В–∞—П —Б—А–Њ–Ї —Б 20.04.1933–≥. —Б –Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–є –љ–∞ –≤—Л—Б—Л–ї–Ї—Г –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –љ–∞ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—А–Њ–Ї. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є —З–ї–µ–љ—Л –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Б —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ї–µ–±–љ—Л–µ —Б–±–Њ—А–Є—Й–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–Є ¬Ђ–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї –Є –∞–Љ–≤–Њ–љ —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є, –љ–Њ –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –≤–µ–і—П —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є —В.–њ.¬ї. –Т –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–µ 16 –Љ–∞—П 1933–≥. –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ ¬Ђ–†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї –і–≤—Г—Е –Њ–±—Й–Є–љ –њ–Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Г–ї. –і.7 –Є –°—А.–Ъ–Њ–љ—О—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –і.7вА¶ –Т –Њ–±—Й–Є–љ—Г –њ–Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Г–ї.: –Ю–њ–Њ—Ж–Ї–Є–є –Ь.–Э., –Я–Є–Ї–Є–љ –Ш.–Ъ., –Я–Є–Ї–Є–љ–∞ –Я., –С–µ–ї—П–µ–≤ –Р.–Я., –С–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Х.–°., –С–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Ґ., –Ъ–∞–њ–Є—В–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Х.–Т., –Р—Д–Њ–љ–Є—З–µ–≤–∞ –§., –Т–Є–Ї—Г–ї–Њ–≤–∞, –•–∞–Ј–Њ–≤–∞ –Х., –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –Т –Њ–±—Й–Є–љ—Г –њ–Њ –Ъ–Њ–љ—О—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–ї. –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є: –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П-–Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –Ь.–§., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Х., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Ч., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Р., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –°., –Ф–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤–∞, –Ф–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤–∞ –Ы., –Ф–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤–∞ –Р., –У—А–Є—И–Є–љ–∞ –Т., –°–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Ю., –Т–∞—А–≤–∞—А–∞. –Т–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–µ–±—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, –љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї: ¬Ђ–Ю—В —Г—З–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г¬ї¬ї. –° 20.04.1933 –≥.—Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –≤ –Ф–Њ–Љ–Ј–∞–Ї–µ—Б –≥. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ I —А–∞–Ј—А—П–і—Г. –Ю—В—В—Г–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А. –°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П 9 –љ–Њ—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Т–Є—В–Ї–µ, –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ.

25.06.1926 –≥. –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –°–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –≤ ¬Ђ—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–ї—Г—Е–Њ–≤¬ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї 3 –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ–є. –Т 1927 –≥. –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–є –ї–∞–≥–µ—А—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є, –≤–њ–∞–ї –≤ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ 9-–Љ —З–ї–µ–љ–µ –°–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –Т–µ—А—Л, –Ј–∞ —З—В–Њ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Є–µ—А–∞—А—Е–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ—В–ї—Г—З–µ–љ –Њ—В –¶–µ—А–Ї–≤–Є. 5.12.1927 –≥. –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –°–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ.–Я–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О –µ–њ–∞—А—Е–Є—О, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–њ—А–∞–≤—Л–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л, –њ–Њ–Ї–∞—П–ї—Б—П –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–µ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ. –° 1928–≥. вАФ –Ј–∞—И—В–∞—В–љ—Л–є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ. –Т 1932–≥. —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є–Є –∞—А—Е–Є–Љ.–°–µ—А–≥–Є—П (–Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–∞) –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—В–∞–Љ–Є. –Т 1928–≥. –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є —Б—В–∞–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Є —Ж–µ–ї—М—О –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є—П. –Х–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ —З–∞–і–∞, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ, –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–≤–µ –Њ–±—Й–Є–љ—Л, –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О, –≤ –і–Њ–Љ–∞—Е –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Ъ–Њ–љ—О—И–µ–љ–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–∞—Е. 7 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е. –£—В—А–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М —Б –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Є—З–∞–ї–Є, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –±–µ—Б–µ–і—Л –Є —З—В–µ–љ–Є—П, –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М. –Ч–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –Њ–±—Й—Г—О –Ї–∞—Б—Б—Г. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –љ—Г–ґ–і, —В—А–∞—В–Є–ї–Є –Є—Е –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г, –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –≤—Л—Б—Л–ї–∞–ї–Є 25 —А—Г–±–ї–µ–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В—Г –Р—А—Б–µ–љ–Є—О (–°—В–∞–і–љ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г). –І–ї–µ–љ—Л ¬Ђ–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї –≤–µ–ї–Є —В—А–µ–Ј–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –Ї–ї—Г–±—Л –Є —З–Є—В–∞–ї—М–љ–Є. –Ю–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є: –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—М, –Љ–Є—А—П–љ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ъ –±—А–∞—В—Б—В–≤—Г –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є –Є ¬Ђ–∞–љ—В–Є—Б–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є¬ї. –Т–Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –§–ї–Њ—А–∞ –Є –Ы–∞–≤—А–∞, –≥–і–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –±—Л–ї –Њ.–Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –≥–і–µ —З–∞—Б—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є. ¬Ђ–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ¬ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В. –Ю–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–µ—Ж –°–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАФ ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –і–Њ–љ–Њ—Б, –Є 20 –∞–њ—А–µ–ї—П 1933–≥. –±—Л–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ—Л –≤—Б–µ 22 —З–ї–µ–љ–∞ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞. 19 –Љ–∞—П 1933 –≥. —В—А–Њ–є–Ї–Њ–є –њ—А–Є –Я–Я –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–Ї—А—Г–≥—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Г –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—О –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М ¬Ђ–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –С—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є¬ї. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї 5-—В–Є –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ–є, —Б—З–Є—В–∞—П —Б—А–Њ–Ї —Б 20.04.1933–≥. —Б –Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–є –љ–∞ –≤—Л—Б—Л–ї–Ї—Г –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –љ–∞ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—А–Њ–Ї. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є —З–ї–µ–љ—Л –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Б —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ї–µ–±–љ—Л–µ —Б–±–Њ—А–Є—Й–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–Є ¬Ђ–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї –Є –∞–Љ–≤–Њ–љ —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є, –љ–Њ –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –≤–µ–і—П —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є —В.–њ.¬ї. –Т –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–µ 16 –Љ–∞—П 1933–≥. –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ ¬Ђ–†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї –і–≤—Г—Е –Њ–±—Й–Є–љ –њ–Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Г–ї. –і.7 –Є –°—А.–Ъ–Њ–љ—О—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –і.7вА¶ –Т –Њ–±—Й–Є–љ—Г –њ–Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Г–ї.: –Ю–њ–Њ—Ж–Ї–Є–є –Ь.–Э., –Я–Є–Ї–Є–љ –Ш.–Ъ., –Я–Є–Ї–Є–љ–∞ –Я., –С–µ–ї—П–µ–≤ –Р.–Я., –С–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Х.–°., –С–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Ґ., –Ъ–∞–њ–Є—В–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Х.–Т., –Р—Д–Њ–љ–Є—З–µ–≤–∞ –§., –Т–Є–Ї—Г–ї–Њ–≤–∞, –•–∞–Ј–Њ–≤–∞ –Х., –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –Т –Њ–±—Й–Є–љ—Г –њ–Њ –Ъ–Њ–љ—О—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–ї. –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є: –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П-–Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –Ь.–§., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Х., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Ч., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Р., –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –°., –Ф–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤–∞, –Ф–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤–∞ –Ы., –Ф–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤–∞ –Р., –У—А–Є—И–Є–љ–∞ –Т., –°–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Ю., –Т–∞—А–≤–∞—А–∞. –Т–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–µ–±—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, –љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї: ¬Ђ–Ю—В —Г—З–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г¬ї¬ї. –° 20.04.1933 –≥.—Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –≤ –Ф–Њ–Љ–Ј–∞–Ї–µ—Б –≥. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ I —А–∞–Ј—А—П–і—Г. –Ю—В—В—Г–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А. –°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П 9 –љ–Њ—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Т–Є—В–Ї–µ, –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ.

–Ш–Љ–µ–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—З–∞—В–љ—Л—Е –Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤, –љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –Є—Е –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М.26.10.1989 –≥. —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Я—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ 1933 –≥–Њ–і—Г —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є.

–Т –љ–Њ—П–±—А–µ 1924 –≥–Њ–і–∞ –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П –Р—А—В–µ–Љ—М–µ–≤–∞ –≤—Л–±–Є—А–∞—О—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤—Ж–∞. –Я—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Њ–љ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ (—З—Г—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–µ—Е –ї–µ—В), –љ–Њ —Б—Г–Љ–µ–ї –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В—М –ї—О–±–Њ–≤—М –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Њ —Б–µ–±–µ –і–Њ–±—А—Г—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М. –Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –Њ–љ –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–Љ, –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –і–∞—А–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є. –ѓ—А–Ї–∞—П –∞–љ—В–Є–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б—А–µ–і–Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–Љ —Б—А–µ–і–Є –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є —З–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О –њ–Њ –µ–≥–Њ –і–Є—Б–Ї—А–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є–Є –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤. –Ъ—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Є —Н—В–∞ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1927 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л–≤–∞—О—В. 05.12.1927 –≥. —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ю–° –њ—А–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –њ–Њ —Б—В. 58-10 –£–Ъ –Ї –≤—Л—Б—Л–ї–Ї–µ –Є–Ј –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞ —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—В—М –≤ —А—П–і–µ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—А—Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–Є –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Ј–∞ –љ–µ–ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –µ–≥–Њ –њ—А–Є—З—В–∞. –Х—Б–ї–Є —Е—А–∞–Љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, —В–Њ —Б –Њ. –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж –µ–Љ—Г –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є. –° 1928 –≥–Њ–і–∞ –Њ. –Р–љ–і—А–µ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤ —Б–µ–ї–µ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤-–љ–∞-–£–і–≥–Њ–і–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –° —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ —Г –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П –±—Л–ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б–∞–Љ—Л–є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—В—А–µ–Ј–Њ–Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –њ—А–Њ—В–Њ–Є—А–µ—П, –Ј–і–µ—Б—М –Њ–љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—П–Љ.

–Т –љ–Њ—П–±—А–µ 1924 –≥–Њ–і–∞ –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П –Р—А—В–µ–Љ—М–µ–≤–∞ –≤—Л–±–Є—А–∞—О—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤—Ж–∞. –Я—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Њ–љ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ (—З—Г—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–µ—Е –ї–µ—В), –љ–Њ —Б—Г–Љ–µ–ї –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В—М –ї—О–±–Њ–≤—М –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Њ —Б–µ–±–µ –і–Њ–±—А—Г—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М. –Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –Њ–љ –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–Љ, –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –і–∞—А–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є. –ѓ—А–Ї–∞—П –∞–љ—В–Є–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б—А–µ–і–Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–Љ —Б—А–µ–і–Є –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є —З–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О –њ–Њ –µ–≥–Њ –і–Є—Б–Ї—А–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є–Є –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤. –Ъ—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Є —Н—В–∞ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1927 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л–≤–∞—О—В. 05.12.1927 –≥. —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ю–° –њ—А–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ю–У–Я–£ –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –њ–Њ —Б—В. 58-10 –£–Ъ –Ї –≤—Л—Б—Л–ї–Ї–µ –Є–Ј –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞ —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—В—М –≤ —А—П–і–µ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—А—Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–Є –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Ј–∞ –љ–µ–ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –µ–≥–Њ –њ—А–Є—З—В–∞. –Х—Б–ї–Є —Е—А–∞–Љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, —В–Њ —Б –Њ. –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж –µ–Љ—Г –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є. –° 1928 –≥–Њ–і–∞ –Њ. –Р–љ–і—А–µ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤ —Б–µ–ї–µ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤-–љ–∞-–£–і–≥–Њ–і–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –° —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ —Г –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П –±—Л–ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б–∞–Љ—Л–є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—В—А–µ–Ј–Њ–Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –њ—А–Њ—В–Њ–Є—А–µ—П, –Ј–і–µ—Б—М –Њ–љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—П–Љ.

–Т 1937 –Њ—В—Ж–∞ –Р–љ–і—А–µ—П –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В –≤—Л—Б–ї–∞–ї–Є –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–≥—Г –≤ –°–Є–±–Є—А—М. –Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –љ–µ —Б–ї–Њ–Љ–Є–ї–Є –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П, –Є–Ј —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –Њ–љ —Б–ї–∞–ї –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ —З–∞–і–∞–Љ, —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П—П –Є—Е –і—Г—Е. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–∞ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞; –≤–Њ—В –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е. –Ъ–Њ–љ–µ—Ж –≤—Б–µ—Е –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є

–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є—В —А–∞–Ј –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞.

–Э–∞—Б—В–∞–љ–µ—В –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ —Б–≤–µ—В–∞, —Б–ї–∞–≤—Л,

–Э–µ –±—Г–і–µ—В –Ј–ї–Њ–±—Л —Г–ґ —В–Њ–≥–і–∞.

–Ю, –Ї–∞–Ї –Њ—В—А–∞–і–љ–Њ –ґ–Є—В—М —Б–µ–є –≤–µ—А–Њ–є,

–Я–Њ–Ј–љ–∞—В—М –Ј–∞–±–Њ—В—Г –≤—Б–µ—Е –Ґ–≤–Њ—А—Ж–∞,

–Я—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –≤ –≥–ї—Г–±—М —Б–µ–є –Ф—Г–Љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є

–Ш –ґ–і–∞—В—М –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Ю—В—Ж–∞!

–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ —А—П–і–∞ —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є: –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –С—Г–є, –Э–µ—А–µ—Е—В–∞, –°–њ–∞—Б–Њ-–Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л. –Т 1955 –≥–Њ–і—Г (–њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –Э.–°. –•—А—Г—Й–µ–≤–∞, –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Л–µ –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М) –Њ–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ —Б–µ–ї–Њ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤ –љ–∞ –£–і–≥–Њ–і–µ, –≥–і–µ –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Ј–∞ —И—В–∞—В –≤ 1971 –≥–Њ–і—Г. –Ч–і–µ—Б—М –Њ—В–µ—Ж –Р–љ–і—А–µ–є –Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П 21 —П–љ–≤–∞—А—П 1976 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є. –Я–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–∞—Б—Б–Є–∞–љ–∞ –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Њ. –С–Њ—А–Є—Б –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Э–∞ –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е. –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞–Љ–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є–≤—И–Є—Е –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Ю—В–µ—Ж –Р–љ–і—А–µ–є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—А–µ–і–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –Њ —З–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞–≥—А–∞–і, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Љ–Є—В—А—Г –Є –њ—А–∞–≤–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –њ—А–Є –Њ—В–≤–µ—А—Б—В—Л—Е –¶–∞—А—Б–Ї–Є—Е –Т—А–∞—В–∞—Е (–≤—Л—Б—И–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П –љ–∞–≥—А–∞–і–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞). –Э–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Њ–љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є —Б—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ–±—Й–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П. –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–є –Р—А—В–∞–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –і–Њ–ї–≥—Г—О, –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ—Г—О, –љ–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Њ —Б–µ–±–µ —Б–≤–µ—В–ї—Г—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ —А—П–і–∞ —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є: –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –С—Г–є, –Э–µ—А–µ—Е—В–∞, –°–њ–∞—Б–Њ-–Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л. –Т 1955 –≥–Њ–і—Г (–њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –Э.–°. –•—А—Г—Й–µ–≤–∞, –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Л–µ –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М) –Њ–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ —Б–µ–ї–Њ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤ –љ–∞ –£–і–≥–Њ–і–µ, –≥–і–µ –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Ј–∞ —И—В–∞—В –≤ 1971 –≥–Њ–і—Г. –Ч–і–µ—Б—М –Њ—В–µ—Ж –Р–љ–і—А–µ–є –Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П 21 —П–љ–≤–∞—А—П 1976 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є. –Я–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–∞—Б—Б–Є–∞–љ–∞ –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Њ. –С–Њ—А–Є—Б –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Э–∞ –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е. –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞–Љ–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є–≤—И–Є—Е –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Ю—В–µ—Ж –Р–љ–і—А–µ–є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—А–µ–і–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –Њ —З–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞–≥—А–∞–і, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Љ–Є—В—А—Г –Є –њ—А–∞–≤–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –њ—А–Є –Њ—В–≤–µ—А—Б—В—Л—Е –¶–∞—А—Б–Ї–Є—Е –Т—А–∞—В–∞—Е (–≤—Л—Б—И–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П –љ–∞–≥—А–∞–і–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞). –Э–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Њ–љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є —Б—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ–±—Й–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ. –Р–љ–і—А–µ—П. –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–є –Р—А—В–∞–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –і–Њ–ї–≥—Г—О, –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ—Г—О, –љ–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Њ —Б–µ–±–µ —Б–≤–µ—В–ї—Г—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М.

–°—В–∞—В—М—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б–∞–є—В–Њ–≤:

2.http://blagovest.orthodoxy.ru/mb/2006n10n12/2006n10n12s03.php

–°–≤—П—В–Њ-–Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°–њ–∞—Б—Б–Ї–∞—П –љ–∞ —А. –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ 1754 –≥. –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ –°–њ–∞—Б–Њ-–Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ 2-–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 13 –≤. –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–љ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З—Г –§—С–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –Т—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –°–њ–∞—Б—Б–Ї–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Е—А–∞–Љ.

–Т 1806 –≥. –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Т.–Ш. –°—В—А–Є–≥–∞–ї–µ–≤–∞ –Ї —Е—А–∞–Љ—Г –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П –Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П, –≤–Њ 2-–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є 19 –≤. –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ–∞—П —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П –≤ —Б—В–Є–ї–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Ж–Є–Ј–Љ–∞, –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 19 –≤. —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ–∞—П –Њ–≥—А–∞–і–∞ —Б —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –±–∞—И–љ—П–Љ–Є –Є –°–≤—П—В—Л–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 19-–≥–Њ вАФ –љ–∞—З–∞–ї–µ 20 –≤. —Е—А–∞–Љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ; –≤ —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є 1-—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –і–Њ–Љ –њ—А–Є—З—В–∞. –Ф–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–≤–Њ—Б—М–Љ–µ—А–Є–Ї –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–µ¬ї, –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ—Л–є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–є –љ–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ–Љ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–µ, –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ —Д–Њ—А–Љ–∞—Е ¬Ђ–љ–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—А–Њ–Ї–Ї–Њ¬ї; 2-—Н—В–∞–ґ–љ–∞—П –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ–∞—П –≤ –њ–ї–∞–љ–µ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П –Є —П—А—Г—Б–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П, —Г–≤–µ–љ—З–∞–љ–љ–∞—П —И–њ–Є–ї–µ–Љ вАФ –≤ —Б—В–Є–ї–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Ж–Є–Ј–Љ–∞.

–§–∞—Б–∞–і—Л —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞ –Є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ—Л –≤ —Д–Њ—А–Љ–∞—Е —Н–Ї–ї–µ–Ї—В–Є–Ї–Є. –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є вАФ –Љ–∞—Б–ї—П–љ—Л–µ, –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П–Љ–Є. –Р—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–∞ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В —Б–Є–ї—Г—Н—В —Е—А–∞–Љ–∞ —Б —В—А–µ–Љ—П –≥–ї–∞–≤–∞–Љ–Є –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї–∞—Е.

–§–∞—Б–∞–і—Л —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞ –Є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ—Л –≤ —Д–Њ—А–Љ–∞—Е —Н–Ї–ї–µ–Ї—В–Є–Ї–Є. –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є вАФ –Љ–∞—Б–ї—П–љ—Л–µ, –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П–Љ–Є. –Р—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–∞ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В —Б–Є–ї—Г—Н—В —Е—А–∞–Љ–∞ —Б —В—А–µ–Љ—П –≥–ї–∞–≤–∞–Љ–Є –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї–∞—Е.

–С–Њ–Ї–Њ–≤—Л–µ –≥–ї–∞–≤–Ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–Є–ґ–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –≤—Л—Б–Њ—В–љ—Г—О —И–∞—В—А–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Г—О –і–ї—П –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 19 –≤. –Т –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—Е —А–µ–Ј—М–±—Л –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є—С–Љ—Л –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞. –Ш–Ї–Њ–љ—Л –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–Ј—М–±–µ. –•—А–∞–Љ–Њ–≤–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є –°–њ–∞—Б¬ї (—А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—В–Њ—А—Л –С—А—П–≥–Є–љ—Л,16 –≤.) –Є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б —З—Г–і–µ—Б–∞–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞ (—А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—В–Њ—А –Э.–Р. –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ–љ–µ—Ж 17 –≤.) –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –Є–Ј —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞.

–Ш–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б—Л –њ—А–Є–і–µ–ї–Њ–≤ вАФ —А–µ–Ј–љ—Л–µ, –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ; —А–µ–Ј—М–±–∞ вАФ –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П, –≤ –њ—Б–µ–≤–і–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ. –°. —Ж. вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є—И–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 18-–≥–Њ вАФ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 20 –≤–≤.; –Њ—Б–Њ–±—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А–Њ–≤ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –µ–≥–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ–Ї—А–Њ–њ–Њ–ї—М —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є–є 18-–≥–Њ вАФ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 20 –≤–≤.

- –Э–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –њ—А–Є —Е—А–∞–Љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –≤–Є–і–љ–µ–є—И–Є—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ –Є —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ - –Ч–Њ—В–Њ–≤—Л—Е, –Ф—Г—А—Л–≥–Є–љ—Л—Е, –°—В—А–Є–≥–∞–ї–µ–≤—Л—Е, –°–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є –Љ–љ. –і—А.;

- –•—А–∞–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ 1917 –≥–Њ–і–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –±—Л–ї–Є —Б–±—А–Њ—И–µ–љ—Л –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞, –±—Л–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤;

- –Т 1990 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–ї–µ–љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л—Е —Е–Њ–і–Њ–≤ –Ї —Е—А–∞–Љ—Г –≤ –і–µ–љ—М –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л;

- –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є—Е–Њ–і —Е—А–∞–Љ–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Њ–Ї–Њ—А–Љ–ї—П–µ—В –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–µ –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–Љ–∞ –Є —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Ж–µ–љ—В—А—Л. –Я—А–Є —Е—А–∞–Љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞, –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞.

–°–≤—П—В—Л–љ–Є —Е—А–∞–Љ–∞:

- вАЛ—З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –°–њ–∞—Б–∞ –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ;

- —З–∞—Б—В–Є—З–Ї–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –Љ–Њ—Й–µ–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≥–∞–њ–Є—В–∞, –≤—А–∞—З–∞ –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ;

- —З–∞—Б—В–Є—З–Ї–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –Љ–Њ—Й–µ–є –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞;

- —З–∞—Б—В–Є—З–Ї–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –Љ–Њ—Й–µ–є –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Ф–≤–Њ–µ—Б–ї–Њ–≤–∞;

- –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ф–∞—А—М—О—И–Ї–Є-—Ж–µ–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л.

–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–≥. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —З—В–Њ –љ–∞ –£–і–≥–Њ–і–µ (1859).

–Т –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ 2 —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: —В–µ–њ–ї–∞—П –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–Љ., —Б –Ї–∞–Љ. –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ—О, –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П; –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –њ–µ—А–≤–∞—П –≤ 1796, –≤—В–Њ—А–∞—П –≤ 1859 –≥. —Г—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ —Б –њ—А–Є–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ—И–µ–ї—М–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л. –Ю–±–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї–∞–Љ. –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є. –Ъ–ї–∞–і–±–Є—Й –і–≤–∞: –Њ–і–љ–Њ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–µ, –і—А—Г–≥–Њ–µ –≤–љ–µ –µ–µ, –≤ 1/2 –≤. –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –њ–∞–ї–Є—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–∞—Е 6: –≤ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: –∞) –≤ —З–µ—Б—В—М –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –±) –≤ —З. –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –≤) –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≥–Њ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ь–Є—А–ї–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ; –≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –≥) –≤ —З. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –і) –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ь–∞—В–≤–µ—П, –µ) –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –Љ—З—З. –§–ї–Њ—А–∞ –Є –Ы–∞–≤—А–∞ –Є –Љ—Ж. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Л.

–Т –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ 2 —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: —В–µ–њ–ї–∞—П –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–Љ., —Б –Ї–∞–Љ. –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ—О, –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П; –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –њ–µ—А–≤–∞—П –≤ 1796, –≤—В–Њ—А–∞—П –≤ 1859 –≥. —Г—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ —Б –њ—А–Є–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ—И–µ–ї—М–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л. –Ю–±–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї–∞–Љ. –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є. –Ъ–ї–∞–і–±–Є—Й –і–≤–∞: –Њ–і–љ–Њ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–µ, –і—А—Г–≥–Њ–µ –≤–љ–µ –µ–µ, –≤ 1/2 –≤. –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –њ–∞–ї–Є—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–∞—Е 6: –≤ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: –∞) –≤ —З–µ—Б—В—М –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –±) –≤ —З. –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –≤) –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≥–Њ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ь–Є—А–ї–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ; –≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –≥) –≤ —З. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –і) –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ь–∞—В–≤–µ—П, –µ) –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –Љ—З—З. –§–ї–Њ—А–∞ –Є –Ы–∞–≤—А–∞ –Є –Љ—Ж. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Л.

–Ь–µ—Б—В–љ–Њ —З—В–Є–Љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Е—А–∞–Љ–Њ–≤–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –•—А–∞–Љ–Њ–≤–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –±—Л–ї–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ ¬Ђ–љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—О –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ц–∞–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ 1702 –≥–Њ–і—Г —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 15¬ї. –Т 1848 –≥., –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ —Б–≤–Є—А–µ–њ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ —Е–Њ–ї–µ—А—Л, –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–≤—И–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є—О —Ж–µ–ї—Л–µ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞, –Є–Ї–Њ–љ–∞ –љ–Њ—Б–Є–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞, –Є —Е–Њ–ї–µ—А–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М. –Т –њ–∞–Љ—П—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ, —Г—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –≤ 1851 –≥. —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ—Г —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞—П 84 –њ—А. —А–Є–Ј–∞, —Б —З–µ–Ї–∞–љ–љ–Њ—О –≤–љ–Є–Ј—Г –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О: "—Б–Є—П —А–Є–Ј–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ —Г—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ –і–Њ–±—А–Њ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –і–∞—В–µ–ї–µ–є, –≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В —Е–Њ–ї–µ—А—Л –≤ 1848 –≥.". –Т–µ—Б—Г –≤ —А–Є–Ј–µ 12 —Д—Г–љ. 20 –Ј–Њ–ї.

–Ь–µ—Б—В–љ–Њ —З—В–Є–Љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Е—А–∞–Љ–Њ–≤–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –•—А–∞–Љ–Њ–≤–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –±—Л–ї–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ ¬Ђ–љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—О –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ц–∞–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ 1702 –≥–Њ–і—Г —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 15¬ї. –Т 1848 –≥., –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ —Б–≤–Є—А–µ–њ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ —Е–Њ–ї–µ—А—Л, –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–≤—И–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є—О —Ж–µ–ї—Л–µ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞, –Є–Ї–Њ–љ–∞ –љ–Њ—Б–Є–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞, –Є —Е–Њ–ї–µ—А–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М. –Т –њ–∞–Љ—П—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ, —Г—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –≤ 1851 –≥. —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ—Г —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞—П 84 –њ—А. —А–Є–Ј–∞, —Б —З–µ–Ї–∞–љ–љ–Њ—О –≤–љ–Є–Ј—Г –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О: "—Б–Є—П —А–Є–Ј–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ —Г—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ –і–Њ–±—А–Њ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –і–∞—В–µ–ї–µ–є, –≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В —Е–Њ–ї–µ—А—Л –≤ 1848 –≥.". –Т–µ—Б—Г –≤ —А–Є–Ј–µ 12 —Д—Г–љ. 20 –Ј–Њ–ї.

–†–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—В –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л 80 –≤., –Њ—В –≥. –С—Г—П 22 –≤. –С–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: –°–њ–∞—Б—Б–Ї–∞—П —Б. –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Х–ї–љ–∞—В–Є –Ы—О–±–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤ 7 –≤., –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞ –°–µ–љ–і–µ–≥–µ –≤ 11 –≤–µ—А. –Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Б. –Ъ–Њ–љ—В–µ–µ–≤–∞ –≤ 12 –≤–µ—А.

–Т XVII –≤. –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї–µ–љ–Є—О —Б–µ–ї–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є —Г–µ–Ј–і. –Я–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Є—Е–Њ–і –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—Б—П—В–Є–љ–µ. –Т 1628 –≥. —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М "–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ —Б–≤. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –љ–∞ –£–≥–Њ–і–Є". –Т 1642 –≥. —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П "–Ъ–Њ—А–µ–ґ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–њ—Л: –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤ –і–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤". –Т –Є—О–љ–µ 1700 –≥. "–Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П –≥—А–∞–Љ–Њ—В–∞ –љ–∞ –і–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –њ–Њ —З–µ–ї–Њ–±–Є—В—М—О –У–∞–ї–Є—З. —Г–µ–Ј–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А. –і–µ—Б—П—В–Є–љ—Л —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, —З—В–Њ –љ–∞ –£–≥–Њ–і–Є, –њ–Њ–њ–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ —Б –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ—Л, –≤–µ–ї–µ–љ–Њ –Є–Љ –љ–∞ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ –њ–Њ–≥–Њ—А–µ–ї–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –≤–љ–Њ–≤—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–Њ –Є–Љ—П –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –і–∞ –≤ –њ—А–Є–і–µ–ї–µ –§–ї–Њ—А–∞ –Є –Ы–∞–≤—А–∞".

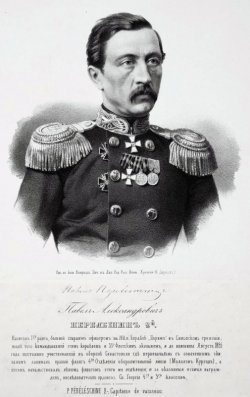

–Т 1858 –≥. –≤ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –≤–µ–љ—З–∞–ї—Б—П –±—Г–і—Г—Й–Є–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, –≥–µ—А–Њ–є –°–Є–љ–Њ–њ–∞ –Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –Я.–Р.–Я–µ—А–µ–ї–µ—И–Є–љ —Б –і–Њ—З–µ—А—М—О –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞ –Ь.–Ь.–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–є.

–Т 1858 –≥. –≤ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –≤–µ–љ—З–∞–ї—Б—П –±—Г–і—Г—Й–Є–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, –≥–µ—А–Њ–є –°–Є–љ–Њ–њ–∞ –Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –Я.–Р.–Я–µ—А–µ–ї–µ—И–Є–љ —Б –і–Њ—З–µ—А—М—О –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞ –Ь.–Ь.–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–є.

–Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В—А–∞–Ї—В –Є–Ј –У–∞–ї–Є—З–∞ —З–µ—А–µ–Ј –С—Г–є –≤ –Ы—О–±–Є–Љ –Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –њ–Њ —И—В–∞—В—Г 1856 –≥. –њ–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–Љ—Г –Ї–ї–∞—Б—Б—Г. –Я—А–Є—З—В–∞ –њ—А–Є –љ–µ–є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ: –і–≤–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –і—М—П—З–Њ–Ї –Є –њ–Њ–љ–Њ–Љ–∞—А—М. –Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –•I–• –≤. –≤ –њ—А–Є—Е–Њ–і —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ 30 –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ 1856 –≥. –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ 2118 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т 1858 –≥. –≤ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –≤–µ–љ—З–∞–ї—Б—П –±—Г–і—Г—Й–Є–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, –≥–µ—А–Њ–є –°–Є–љ–Њ–њ–∞ –Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –Я.–Р.–Я–µ—А–µ–ї–µ—И–Є–љ —Б –і–Њ—З–µ—А—М—О –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞ –Ь.–Ь.–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–є. –Э–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ —Г —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –і–≤–Њ—А—П–љ –Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е, –®–Ї–Њ—В, –Я–Њ–ї–Њ–Ј–Њ–≤—Л—Е, –Ъ–∞–љ–Є—Й–µ–≤—Л—Е, –Я–µ—А–µ–ї–µ—И–Є–љ—Л—Е.

–С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –≤—Б—О –µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О. –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ–µ–љ –≤ –љ–∞—З.50- —Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –•–• –≤. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Ј–µ—А–љ–Њ–і—А–Њ–±–Є–ї–Ї–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј–њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П.