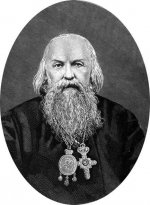

–Т–Ї–ї–∞–і –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П (–С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞) –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ

–°—А–µ–і–Є –њ–ї–µ—П–і—Л –Є–µ—А–∞—А—Е–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е —Ж–≤–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –µ—Б—В—М –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П, —З—М–Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —В—А—Г–і—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞—О—В—Б—П, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ—Л, –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л. –Ю–љ–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л —П—Б–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ –ї—О–±–≤–Є –Ї –С–Њ–≥—Г –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Є–љ –Є–Ј—К—П—Б–љ—П–µ–Љ—Л—Е –Є–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ —А–Њ–і–љ–Є—В –Є—Е —Б –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ —Б–≤—П—В—Л—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤ вАУ –Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞, –Њ–њ—Л—В –∞—Б–Ї–µ—В–Є–Ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–µ—В –Є–Љ –≤–љ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Х–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –љ–∞–Љ –љ–µ—З—В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –Љ–Є—А –і–Њ –љ–µ–≥–Њ, –љ–Њ –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –љ–∞–Љ –С–Њ–≥–∞ –љ–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є —З—Г–ґ–Њ–є –Њ–њ—Л—В, –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –С–Њ–≥–∞ —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В, –Є —Н—В–Њ—В –Њ–њ—Л—В —Б—В–∞–ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.

–°—А–µ–і–Є –њ–ї–µ—П–і—Л –Є–µ—А–∞—А—Е–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е —Ж–≤–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –µ—Б—В—М –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П, —З—М–Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —В—А—Г–і—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞—О—В—Б—П, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ—Л, –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л. –Ю–љ–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л —П—Б–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ –ї—О–±–≤–Є –Ї –С–Њ–≥—Г –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Є–љ –Є–Ј—К—П—Б–љ—П–µ–Љ—Л—Е –Є–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ —А–Њ–і–љ–Є—В –Є—Е —Б –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ —Б–≤—П—В—Л—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤ вАУ –Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞, –Њ–њ—Л—В –∞—Б–Ї–µ—В–Є–Ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–µ—В –Є–Љ –≤–љ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Х–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –љ–∞–Љ –љ–µ—З—В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –Љ–Є—А –і–Њ –љ–µ–≥–Њ, –љ–Њ –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –љ–∞–Љ –С–Њ–≥–∞ –љ–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є —З—Г–ґ–Њ–є –Њ–њ—Л—В, –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –С–Њ–≥–∞ —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В, –Є —Н—В–Њ—В –Њ–њ—Л—В —Б—В–∞–ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.

–Ю —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е –С–Њ–ґ–Є–Є—Е —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —В—А—Г–і–∞—Е: ¬Ђ–Р—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л¬ї –Є ¬Ђ–°–ї–Њ–≤–Њ –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є¬ї. –£—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П —Б–≤—П—В–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –С–Њ–≥ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–µ–є—И–Є–є –Ф—Г—Е, —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–љ—Л–є —В–≤–∞—А–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Э–Њ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ, —В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Њ–і–Є–љ –С–Њ–≥ вАФ –Ф—Г—Е. –Ю–љ, –Ї–∞–Ї –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–µ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –°–≤–Њ–Є–Љ –Њ—В –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–∞ —В–≤–∞—А–µ–є, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–љ–Є –љ–Є –±—Л–ї–Є, —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —В–≤–∞—А—П–Љ–Є, —В–Њ–љ–Ї–Є –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л. –Э–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–і–љ–Њ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥—Г! –Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –Ї—А–Њ–Љ–µ –С–Њ–≥–∞, –љ–µ—В –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤—Г¬ї.1

–Ю —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Љ–Є—А–∞ –Є–Ј –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Т—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–Є–Љ –С–Њ–≥–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А—Г–і–∞—Е –Ї –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є: ¬Ђ–Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ —З–µ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –Є–Ј –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ—Г: –Њ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В —З–Є—Б–ї–Њ, –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–≤ –≤ –љ–µ–≥–Њ –љ–Њ–ї—М –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞ –љ–Њ–ї—М. –Я—А–µ–ґ–і–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–Њ–ї—М, –њ–Њ–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Г. –Э–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ! –Ю–љ –і–∞–µ—В —З–Є—Б–ї–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —З–Є—Б–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ—Г вАФ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ—Л –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ–Љ, –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і—П –≤ –љ–µ–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –±—Л—В–Є–µ. –Т–Њ—В –≤—Л—Б—И–∞—П –Є–і–µ—П, –Ї–∞–Ї–∞—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞—Г–Ї–Њ—О –Њ –Љ–Є—А–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є¬ї.2

–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –С–Њ–ґ–Є–Є, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –С–Њ–≥ –≤–µ–Ј–і–µ—Б—Г—Й –Є –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ: ¬Ђ–£–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –С–Њ–≥ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—О; —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –Ю–љ –Є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ–є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –µ–µ¬ї.3 ¬Ђ–С–Њ–≥ –Ј—А–Є—В –љ–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ. –Ю–љ –≤–Є–і–Є—В —Б–∞–Љ—Л–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ, —Б–∞–Љ—Л–µ —В–Њ–љ—З–∞–є—И–Є–µ –њ–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–Є; –≤–Є–і–Є—В –≤—Б–µ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–µ –Є –≤—Б–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –љ–∞—И–µ. –С–Њ–≥ вАФ –≤–µ–Ј–і–µ—Б—Г—Й¬ї.4 ¬Ђ–°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –±—Л–ї –Є –µ—Б—В—М –љ–µ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–є –Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞, –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–∞–Љ–Њ–≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ, –≤—Л—И–µ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–µ–≤—Л—И–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є, –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —В–Њ–љ–Ї–Њ, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ, –љ–µ–≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ¬ї.5

–Ю—В—А–Є—Ж–∞—П —Д–∞—В–∞–ї–Є–Ј–Љ, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –њ–Є—И–µ—В –Њ –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ –С–Њ–ґ–Є–µ–Љ: ¬Ђ–Э–µ—В —Б–ї–µ–њ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П! –С–Њ–≥ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –Љ–Є—А–Њ–Љ, –Є –≤—Б–µ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –љ–∞ –љ–µ–±–µ –Є –≤ –њ–Њ–і–љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ —Б—Г–і—Г –њ—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞, –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є –Є –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ –°–≤–Њ–µ–Љ, –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –°–≤–Њ–µ–Љ¬ї.6

–°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Г—О –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Љ–µ–ґ–і—Г –Ґ–≤–Њ—А—Ж–Њ–Љ –Є —В–≤–∞—А—М—О, –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М вАУ –Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –Љ–Є—А–∞ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г, –≤–Ј—Л–≤–∞—О—Й—Г—О –Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є: ¬Ђ–С–Њ–≥ –µ—Б—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ, –≤—Б–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–µ, –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Є –Т–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–ї–љ–Њ–≤–ї–∞—Б—В–љ—Л–є –Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –љ–∞–і —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–і –Р–љ–≥–µ–ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–і –і–µ–Љ–Њ–љ–∞–Љ–Є, –љ–∞–і –≤—Б–µ—О —В–≤–∞—А—М—О –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—О –Є –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ—О¬ї.7 ¬Ђ–Ю–љ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞, –љ–Є –≤–Є–і–∞, –Э–Є—З–µ–≥–Њ –≤ –Э–µ–Љ –љ–µ—В —З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ю–љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–µ–≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ, –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ, –Ї—А–∞–є–љ–µ —В–Њ–љ–Њ–Ї: –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, —Б –љ–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—О —В–Є—Е–Њ—Б—В—М—О —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Г–Љ–µ, —Б–µ—А–і—Ж–µ, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤—Б—О –і—Г—И—Г, –≤–Њ –≤—Б–µ —В–µ–ї–Њ, –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤–∞–µ—В –Є–Љ–Є, —Г–і–∞–ї—П–µ—В –Є–Ј –љ–Є—Е –≤—Б–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ, –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ–ї–Њ—В–Є –Є –Ї—А–Њ–≤–Є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В —А–∞—Б—Б–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ, —П–≤–ї—П–µ—В —Ж–µ–ї—Л–Љ –љ–∞—И–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ–∞–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—Г–і —Б–Ї—Г–і–µ–ї—М–љ—Л–є. –Ъ—В–Њ, –≤–Є–і—П –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ, –љ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–µ—В —А—Г–Ї–Є –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П, –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В—М –Є –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В—М?¬ї.8

–Ш –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –С–Њ–≥ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ—Л–Љ –і–ї—П –љ–∞—Б: ¬Ђ–Э–Њ –С–Њ–≥, –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ–Њ –Ј—А–Є–Љ—Л–є —З–Є—Б—В–Њ—В–Њ—О —Б–µ—А–і—Ж–∞, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ: ¬Ђ–С–Њ–≥–∞ –љ–Є–Ї—В–Њ–ґ–µ –≤–Є–і–µ –љ–Є–≥–і–µ–ґ–µ¬ї (–Ш–љ.1:18; –Ь—Д.5:8) –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є —В–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В–Є, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Х–≥–Њ. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –С–Њ–ґ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ—О –љ–µ–њ—А–Є—Б—В—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–Т–Њ —Б–≤–µ—В–µ –ґ–Є–≤—Л–є –љ–µ–њ—А–Є—Б—В—Г–њ–љ–µ–Љ¬ї (–Ґ–Є–Љ.6:16), –Х–≥–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –≤–Є–і–µ–љ–Є—О —В–≤–∞—А—П–Љ–Є, –љ–Њ –Є –Ї –њ–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—О: –Њ–љ–Њ вАФ –Љ—А–∞–Ї –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –Х–≥–Њ; –Њ–љ–Њ вАФ —В—М–Љ–∞, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ј–∞–Ї—А—Л—В –С–Њ–≥¬ї.9

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, —З—В–Њ —В—А—Г–і—Л —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –љ–∞–Љ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г —Б–≤—П—В–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Я–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—В –≤–Ј–Њ—А —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –≥–Њ—А–µћБ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞, –Є, –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Х–≥–Њ —В–Є—Е–Њ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–µ, –Х–≥–Њ –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г –Є –њ–Њ–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є–Ј –љ–∞—Б. –Х–≥–Њ —В—А—Г–і—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є ¬Ђ–ї—О–±—П—Й–µ–≥–Њ –Ґ–≤–Њ—А—Ж–∞¬ї –Є —Н—В–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М.

1 –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –°–ї–Њ–≤–Њ –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. вАУ –Ь.: –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, 1996. - –Ґ.III. вАУ –°.76 вАУ 77

2 –°–≤—В. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –°–ї–Њ–≤–Њ –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. вАУ –Ь.: –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, 1996. - –Ґ.III. вАУ –°.210

3 –°–≤—В. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Р—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л. вАУ –Ь.: –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, 1996. - –Ґ.II. вАУ –°.79

4 –°–≤—В. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Р—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л. вАУ –Ь.: –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, 1996. - –Ґ.I. вАУ –°.143

5 –°–≤—В. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Р—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л. вАУ –Ь.: –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, 1996. - –Ґ.II. вАУ –°.320

6 –°–≤—В. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Р—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л. вАУ –Ь.: –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, 1996. - –Ґ.II. вАУ –°. 77

7 –°–≤—В. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Р—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л. вАУ –Ь.: –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, 1996. - –Ґ.I. вАУ –°. 259

8 –°–≤—В. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Р—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л. вАУ –Ь.: –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, 1996. - –Ґ.II. вАУ –°.316

9 –°–≤—В. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Р—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л. вАУ –Ь.: –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, 1996. - –Ґ.II. вАУ –°.324

{backbutton}