–°—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П —Б–µ–і–Љ–Є—Ж–∞

–° 25 –∞–њ—А–µ–ї—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П –љ–µ–і–µ–ї—П, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–µ–і–µ–ї—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–љ–µ–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П – –Х–≥–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П–Љ, –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—О.

–° 25 –∞–њ—А–µ–ї—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П –љ–µ–і–µ–ї—П, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–µ–і–µ–ї—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–љ–µ–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П – –Х–≥–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П–Љ, –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—О.

–Т –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї, –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї –Є —Б—А–µ–і—Г —Н—В–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –і–ї—П –љ–∞—Б –љ–∞–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–љ–µ–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Ш–Љ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Т —Н—В–Є –і–љ–Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –њ–Њ—Б—В. –°—Г—Е–Њ—П–і–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј –Љ–∞—Б–ї–∞.

–Я–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤—Б–µ –і–љ–Є –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В—Б—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ–Є. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —В—А–Є –і–љ—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є —Б–µ–і–Љ–Є—Ж—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П –Я—А–µ–ґ–і–µ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ф–∞—А–Њ–≤, –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є —З–µ—В–≤–µ—А–≥–Є –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О —Б—Г–±–±–Њ—В—Г — –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –њ—П—В–љ–Є—Ж—Г –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П. –Т –њ–µ—А–≤—Л–µ —В—А–Є –і–љ—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є —Б–µ–і–Љ–Є—Ж—Л —Г—Б—В–∞–≤ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –≤—Б—О –Я—Б–∞–ї—В–Є—А—М, –Ї—А–Њ–Љ–µ 17-–є –Ї–∞—Д–Є–Ј–Љ—Л, —З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –°—Г–±–±–Њ—В—Л.

–Т –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Ш–Њ—Б–Є—Д, –њ—А–Њ–і–∞–љ–љ—Л–є –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є –≤ –Х–≥–Є–њ–µ—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј —Б—В—А–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–Є –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Љ–Њ–Ї–Њ–≤–љ–Є—Ж—Л,  —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–µ–є –і—Г—И—Г, –љ–µ –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—Й—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ — –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П, –≤–µ—А—Л, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Є –і–Њ–±—А—Л—Е –і–µ–ї.

—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–µ–є –і—Г—И—Г, –љ–µ –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—Й—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ — –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П, –≤–µ—А—Л, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Є –і–Њ–±—А—Л—Е –і–µ–ї.

–Т –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ–±–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ —Д–∞—А–Є—Б–µ–µ–≤ –Є –Ї–љ–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є—В—З–Є, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –Ш–Љ –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –•—А–∞–Љ–µ: –Њ –і–∞–љ–Є –Ї–µ—Б–∞—А—О, –Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е, –Њ –°—В—А–∞—И–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–µ, –Њ –і–µ—Б—П—В–Є –і–µ–≤–∞—Е –Є —В–∞–ї–∞–љ—В–∞—Е.

–Т –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –°—А–µ–і—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ —Б–Њ —Б–Ї–Њ—А–±—М—О –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –Њ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Ш—Г–і–Њ–є –Ш—Б–Ї–∞—А–Є–Њ—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –£—З–Є—В–µ–ї—П –Ј–∞ 30 —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≥—А–µ—И–љ–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Њ–Љ—Л–≤ —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–Љ–∞–Ј–∞–≤ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ –љ–Њ–≥–Є –•—А–Є—Б—В–∞, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –Х–≥–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—О.

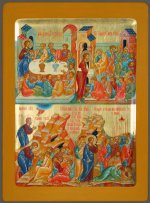

–°–ї—Г–ґ–±–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –І–µ—В–≤–µ—А–≥–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—О –Њ–Љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ, –≤ –Ј–љ–∞–Ї —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П, –љ–Њ–≥ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ґ–∞–є–љ–Њ–є –Т–µ—З–µ—А–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ –У–µ—Д—Б–Є–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–і—Г –Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Ш—Г–і—Л. –Т –І–µ—В–≤–µ—А–≥, –љ–∞ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤—Б–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—О—В—Б—П –°–≤—П—В—Л—Е –Ґ–∞–Є–љ, –≤ –Ј–љ–∞–Ї —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–∞ –Ґ–∞–є–љ–Њ–є –Т–µ—З–µ—А–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Я—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є—П. –Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ —З–µ—В–≤–µ—А–≥–∞, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤ —Б–µ—А–µ–і—Г, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–∞—Е –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П —В. –љ. «–Ю–±—Й–∞—П –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М», –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А–µ—Е–Є, –∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Є—Е –Є —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –љ–Є—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —З–Є—В–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Ї–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г.

–°–ї—Г–ґ–±–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –І–µ—В–≤–µ—А–≥–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—О –Њ–Љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ, –≤ –Ј–љ–∞–Ї —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П, –љ–Њ–≥ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ґ–∞–є–љ–Њ–є –Т–µ—З–µ—А–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ –У–µ—Д—Б–Є–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–і—Г –Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Ш—Г–і—Л. –Т –І–µ—В–≤–µ—А–≥, –љ–∞ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤—Б–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—О—В—Б—П –°–≤—П—В—Л—Е –Ґ–∞–Є–љ, –≤ –Ј–љ–∞–Ї —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–∞ –Ґ–∞–є–љ–Њ–є –Т–µ—З–µ—А–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Я—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є—П. –Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ —З–µ—В–≤–µ—А–≥–∞, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤ —Б–µ—А–µ–і—Г, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–∞—Е –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П —В. –љ. «–Ю–±—Й–∞—П –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М», –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А–µ—Е–Є, –∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Є—Е –Є —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –љ–Є—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —З–Є—В–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Ї–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г.

–°–ї—Г–ґ–±–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я—П—В–љ–Є—Ж—Л –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, –Х–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –І–µ—В–≤–µ—А–≥. –Я–µ—А–µ–і –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–Љ, –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Г —Е—А–∞–Љ–∞ —З–Є—В–∞—О—В—Б—П 12-—В—М «—Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л—Е –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —З—В–µ–љ–Є–є» –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Њ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П—Е –•—А–Є—Б—В–∞: –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –±–µ—Б–µ–і—Л –Х–≥–Њ –љ–∞ –Ґ–∞–є–љ–Њ–є –≤–µ—З–µ—А–Є –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—П –Х–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ –≥—А–Њ–±–µ. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —З—В–µ–љ–Є—П –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П, –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–µ —Б—В–Њ—П—В —Б –Ј–∞–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–µ—З–∞–Љ–Є. –Я–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Б–≤–µ—З–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –І–µ—В–≤–µ—А–≥–∞ –љ–µ—Б—Г—В –і–Њ–Љ–Њ–є –Є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ—Г—О—В –Ї—А–µ—Б—В –љ–∞ –њ—А–Є—В–Њ–ї–Ї–∞—Е –Є –Ї–Њ—Б—П–Ї–∞—Е –і–Њ–Љ–∞. –•–Њ–Ј—П–є–Ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В –њ–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —А–µ—Ж–µ–њ—В–∞–Љ —В.–љ. «—З–µ—В–≤–µ—А–≥–Њ–≤—Г—О —Б–Њ–ї—М» (—З–µ—А–љ—Г—О).

–Т –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Я—П—В–љ–Є—Ж—Г –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—П –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П, —В.–Ї., —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Ъ—А–µ—Б—В–љ–Њ–є –°–Љ–µ—А—В–Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П. –£—В—А–Њ–Љ, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є —З–Є—В–∞—О—В—Б—П —В. –љ. «–¶–∞—А—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—Л». –Т –Я—П—В–љ–Є—Ж—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–љ—П—В–Є—П —Б –Ї—А–µ—Б—В–∞ –Ґ–µ–ї–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ –Х–≥–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ—З–µ—А–љ–Є, –Є–Ј –∞–ї—В–∞—А—П (–Ї–∞–Ї –±—Л —Б –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Л), –љ–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Г —Е—А–∞–Љ–∞ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Я–ї–∞—Й–∞–љ–Є—Ж–∞ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –≤ –≥—А–Њ–±–µ, –Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–µ (–≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–µ). –≠—В–Є–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤–Њ –∞–і, –Є –њ–Њ–±–µ–і–∞ –Х–≥–Њ –љ–∞–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О. –Т—Б–µ –Љ–Њ–ї—П—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Я–ї–∞—Й–∞–љ–Є—Ж–µ–є –Є —Ж–µ–ї—Г—О—В —А–∞–љ—Л –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –љ–µ–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ – –њ—А–Њ–±–Њ–і–µ–љ–љ–Њ–µ —А–µ–±—А–Њ, —А—Г–Ї–Є –Є –љ–Њ–≥–Є. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Я—П—В–љ–Є—Ж—Л –Я–ї–∞—Й–∞–љ–Є—Ж–∞ –Њ–±–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Е—А–∞–Љ–∞.

–С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –°—Г–±–±–Њ—В—Л –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л —Б–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є—О –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –≤–Њ –∞–і: –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—О –•—А–Є—Б—В–∞ «–њ–ї–Њ—В—М—О –≤ –≥—А–Њ–±–µ, –і—Г—И–Њ–є –≤–Њ –∞–і–µ», –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ, –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—О –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П. –£—В—А–Њ–Љ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О —Б—Г–±–±–Њ—В—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –≤ —Е—А–∞–Љ–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л: —П–Є—Ж, –Ї—Г–ї–Є—З–µ–є, –њ–∞—Б–Њ—Е. –Т —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–µ —Б—Е–Њ–і–Є—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М.

–С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –°—Г–±–±–Њ—В—Л –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л —Б–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є—О –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –≤–Њ –∞–і: –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—О –•—А–Є—Б—В–∞ «–њ–ї–Њ—В—М—О –≤ –≥—А–Њ–±–µ, –і—Г—И–Њ–є –≤–Њ –∞–і–µ», –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ, –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—О –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П. –£—В—А–Њ–Љ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О —Б—Г–±–±–Њ—В—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –≤ —Е—А–∞–Љ–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л: —П–Є—Ж, –Ї—Г–ї–Є—З–µ–є, –њ–∞—Б–Њ—Е. –Т —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–µ —Б—Е–Њ–і–Є—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М.

–Т –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ —З–∞—Б—Г –љ–Њ—З–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—Й–љ–Є—Ж—Л, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –Я–ї–∞—Й–∞–љ–Є—Ж–∞ –Ј–∞–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤ –∞–ї—В–∞—А—М –Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ –∞–і, –Є –њ–Њ–±–µ–і—Л –Х–≥–Њ –љ–∞–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О. –Э–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –і–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤ 12 (–≤ 24—З.) —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–Њ—З–Є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–є —Е–Њ–і –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Е—А–∞–Љ–∞, –њ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М –≤—Б–µ –Ј–∞—Е–Њ–і—П—В –≤ —Е—А–∞–Љ, –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Б–≤–µ—В–ї–∞—П –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞, –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Я–∞—Б—Е–Є – –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —Г—В—А–µ–љ–Є –Є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–Њ—А–Њ–Ї –і–љ–µ–є –і–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П, –Љ—Л –≤—Б–µ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ–Љ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –≥–Є–Љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ–і—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О: –•–†–Ш–°–Ґ–Ю–° –Т–Ю–°–Ъ–†–Х–°–Х! –Т–Ю–Ш–°–Ґ–Ш–Э–£ –Т–Ю–°–Ъ–†–Х–°–Х!

–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є: –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є —И–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї—Г –Я–∞—Б—Е–Є: –Љ—Л–ї–Є —Б—В–Њ–ї—Л, —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–Є, –ї–∞–≤–Ї–Є, –Њ–Ї–љ–∞, –і–≤–µ—А–Є. –С–µ–ї–Є–ї–Є –њ–µ—З—М, –∞ —В–Њ –Є —Б—В–µ–љ—Л. –Т—Л—Б–Ї–∞–±–ї–Є–≤–∞–ї–Є, –≤—Л–Љ—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–ї, –≤—Л—В—А—П—Е–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–Ї–Є, –њ–µ—А–µ–Љ—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—Г–і—Г. –° —З–µ—В–≤–µ—А–≥–∞ –і–Њ —Б—Г–±–±–Њ—В—Л —И–ї–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г –њ–µ—З–Є –Є –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ: —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–Є –њ–µ–Ї–ї–Є –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї—Г–ї–Є—З–Є, –Ї—А–∞—Б–Є–ї–Є —П–є—Ж–∞, –Ј–∞–њ–µ–Ї–∞–ї–Є –Љ—П—Б–Њ; –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї–∞—З–µ–ї–Є, –Ј–∞–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є –і—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Є –і—А. –°–µ–ї—П–љ–µ —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –±—Л—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞, –Є–Ј–±–µ–≥–∞–ї–Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–≥–Њ —Г–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ–љ–Є—П, –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г–ї–Є—З–љ—Л—Е –Є–≥—А –Є —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤.