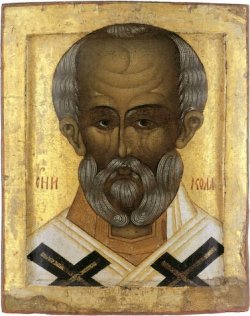

19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —З—В–Є—В –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П (+345–≥.), –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –≥. –Ь–Є—А—Л –Ы–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ

–Я—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –њ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–∞ –ї—О–і–µ–є –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П, –Ј–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ—Л—Е, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –±–µ–і–µ, —В–µ—А–њ—П—Й–Є–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, ¬Ђ–њ–Є—В–∞–ї –≤–і–Њ–≤ –Є —Б–Є—А–Њ—В¬ї.

–Я—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –њ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–∞ –ї—О–і–µ–є –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П, –Ј–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ—Л—Е, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –±–µ–і–µ, —В–µ—А–њ—П—Й–Є–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, ¬Ђ–њ–Є—В–∞–ї –≤–і–Њ–≤ –Є —Б–Є—А–Њ—В¬ї.

–Т—Б—П –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–µ—А—Л, –ї—О–±–≤–Є –Є —Г–њ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –С–Њ–≥–∞. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –њ—А–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–µ –Ф–Є–Њ–Ї–ї–µ—В–Є–∞–љ–µ, –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ —В–µ–Љ–љ–Є—Ж—Г, –≥–і–µ —В–µ—А–њ–µ–ї –≥–Њ–ї–Њ–і, –ґ–∞–ґ–і—Г –Є –ї–Є—И–µ–љ–Є—П. –Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ —Б–ї–Њ–Љ–Є–ї–Њ –µ–≥–Њ –і—Г—Е вАУ –Є —В–∞–Љ –Њ–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Њ –•—А–Є—Б—В–µ, —Г—В–µ—И–∞–ї –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –њ–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О –≤ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –љ–µ–≤–Ј–≥–Њ–і. –Ф–ї—П –≤—Б–µ—Е –Њ–љ –±—Л–ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –≤–µ—А—Л –Є –і–Њ–±—А—Л—Е –і–µ–ї.

–С—Л–ї –Ї—А–Њ—В–Ї–Є–Љ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П, —Г—В–µ—И–∞–ї —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е, –±—Л–ї —З—Г–ґ–і –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –Є –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј–±—А–∞–љ–Є—П –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –≥. –Ь–Є—А—Л, –µ–Љ—Г –≤ –≤–Є–і–µ–љ–Є–Є —П–≤–Є–ї—Б—П –µ–Љ—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Є –≤—А—Г—З–Є–ї —Б–≤—П—В–Њ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ, –∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –љ–∞ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –Њ–Љ–Њ—Д–Њ—А. –Т —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ –њ—А–Є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Б–Ї–Њ–Љ —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М: ¬Ђ—П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ґ–Є—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ –і–ї—П —Б–µ–±—П, –∞ –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е¬ї.

–С—Л–ї –Ї—А–Њ—В–Ї–Є–Љ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П, —Г—В–µ—И–∞–ї —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е, –±—Л–ї —З—Г–ґ–і –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –Є –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј–±—А–∞–љ–Є—П –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –≥. –Ь–Є—А—Л, –µ–Љ—Г –≤ –≤–Є–і–µ–љ–Є–Є —П–≤–Є–ї—Б—П –µ–Љ—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Є –≤—А—Г—З–Є–ї —Б–≤—П—В–Њ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ, –∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –љ–∞ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –Њ–Љ–Њ—Д–Њ—А. –Т —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ –њ—А–Є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Б–Ї–Њ–Љ —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М: ¬Ђ—П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ґ–Є—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ –і–ї—П —Б–µ–±—П, –∞ –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е¬ї.

–Т–Њ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А –µ–≥–Њ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–Є—П: –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Ь–Є—А –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—О —Б –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≥—А–∞–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –љ–µ–≤–Є–љ–љ–Њ –Њ—Б—Г–і–Є–ї —В—А–µ—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Г—О –Ї–∞–Ј–љ—М. –Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –Ї–∞–Ј–љ–Є, –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –њ–∞–ї–∞—З—Г, –≤—Л—А–≤–∞–ї –Љ–µ—З –Є–Ј –µ–≥–Њ —А—Г–Ї –Є —Б–љ—П–ї –Њ–Ї–Њ–≤—Л —Б –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е.

–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –µ—Й–µ —Б–ї—Г—З–∞–є —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П: –Є–і—Г—Й–Є–є –Є–Ј –Х–≥–Є–њ—В–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Ј–∞—Б—В–∞–ї–∞ –±—Г—А—П, –Є –≤—Б–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –љ–µ–Љ —Г–ґ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є. –Т –Њ—В—З–∞—П–љ–Є–Є –Њ–љ–Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П. –Ю–љ —П–≤–Є–ї—Б—П –Є —Б—В–∞–ї —Г —А—Г–ї—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –±—Г—А—П —Г—В–Є—Е–ї–∞, –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥ –±–µ—А–µ–≥–∞. 19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 342 –≥. —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –±—Л–ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ –≤ –≥. –Ь–Є—А–µ.

–Т 1087 –≥. –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –≥. –С–∞—А, –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О.

–Т 1087 –≥. –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –≥. –С–∞—А, –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О.

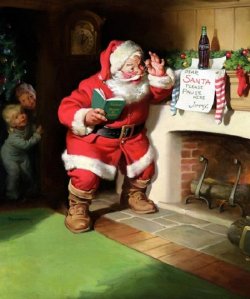

–Т —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤–µ—А—П—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –≤—Б–µ—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–є –Љ–Є—А–∞. –Х–≥–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –ї—О–і—П–Љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ї –і–µ—В—П–Љ, –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –°–∞–љ—В–∞-–Ъ–ї–∞—Г—Б–∞, –њ–∞–њ—Л –Э–Њ—Н–ї—П (—Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј–і–∞–µ—В –≤—Б–µ–Љ –і–µ—В—П–Љ –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–Љ –љ–∞ –Э–Њ–≤—Л–є –≥–Њ–і –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –ї—О–±–Є—В —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ. –Т 1885–≥. –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Њ 87 –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–≤. –Т –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М –Є–Ї–Њ–љ–∞ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П, –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Е—А–∞–Љ—Л –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П.

–°–≤—П—В–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є вАУ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П, –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞, —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є, —А—Л–±–∞–Ї–Њ–≤, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї –±–µ–і–љ—Л—Е –Є –і–µ—В–µ–є.

–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞—В—М –і–µ–љ—М —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ–і–∞—А–Є–≤–∞—П –і–µ—В–µ–є –њ–Њ–і–∞—А–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є. –Т –• –≤–µ–Ї–µ –≤ –Ъ–µ–ї—М–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –≤ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П вАУ 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П, —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —Б—В–∞–ї–Є —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В–Є. –Р –њ–Њ–Ј–ґ–µ –≤ –і–Њ–Љ–∞—Е –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –≤—Л–≤–µ—И–Є–≤–∞—В—М –±–∞—И–Љ–∞—З–Ї–Є –Є–ї–Є –љ–Њ—Б–Њ—З–Ї–Є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–≤—П—В–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —В—Г–і–∞ –і–µ—В—П–Љ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є. –≠—В–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –±—Л—Б—В—А–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ—Л–µ –і–µ—В–Є, –∞ –љ–µ–њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ—Л–Љ –і–Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —А–Њ–Ј–≥–Є. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –њ–µ—А–µ–і –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В вАУ –≤—Л–њ–µ–Ї–∞–µ—В –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–Є –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –і–µ—В—П–Љ. –≠—В–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–Є, –њ–Њ–њ–∞–і–∞—П –≤ –Љ–µ—И–Њ–Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–µ—З–µ–љ—М–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–µ—В–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В –њ–Њ–і –њ–Њ–і—Г—И–Ї–Њ–є —Г—В—А–Њ–Љ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–Є–Ї–Њ–ї–∞–є—З–Є–Ї–∞–Љ–Є.

–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞—В—М –і–µ–љ—М —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ–і–∞—А–Є–≤–∞—П –і–µ—В–µ–є –њ–Њ–і–∞—А–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є. –Т –• –≤–µ–Ї–µ –≤ –Ъ–µ–ї—М–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –≤ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П вАУ 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П, —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —Б—В–∞–ї–Є —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В–Є. –Р –њ–Њ–Ј–ґ–µ –≤ –і–Њ–Љ–∞—Е –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –≤—Л–≤–µ—И–Є–≤–∞—В—М –±–∞—И–Љ–∞—З–Ї–Є –Є–ї–Є –љ–Њ—Б–Њ—З–Ї–Є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–≤—П—В–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —В—Г–і–∞ –і–µ—В—П–Љ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є. –≠—В–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –±—Л—Б—В—А–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ—Л–µ –і–µ—В–Є, –∞ –љ–µ–њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ—Л–Љ –і–Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —А–Њ–Ј–≥–Є. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –њ–µ—А–µ–і –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В вАУ –≤—Л–њ–µ–Ї–∞–µ—В –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–Є –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –і–µ—В—П–Љ. –≠—В–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–Є, –њ–Њ–њ–∞–і–∞—П –≤ –Љ–µ—И–Њ–Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–µ—З–µ–љ—М–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–µ—В–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В –њ–Њ–і –њ–Њ–і—Г—И–Ї–Њ–є —Г—В—А–Њ–Љ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–Є–Ї–Њ–ї–∞–є—З–Є–Ї–∞–Љ–Є.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ—Б. –†–µ–±–µ—А–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–∞—Е —Б. –°–∞–Љ–µ—В—М, —Б. –С–Њ—А—Й–Є–љ–Њ, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ—Б–Є—Е–Є–∞—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ –Ґ—А–Њ—Б—В–Є–љ–Њ, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ —Б. –°—Г–љ–≥—Г—А–Њ–≤–Њ, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Э–µ–Ј–љ–∞–љ–Њ–≤–Њ, –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –њ. –°–ї–Њ–±–Њ–і–∞, –і. –Я–∞–љ–Њ–≤–Њ, –Р–љ—В—А–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–Я–∞–ї–Њ–Љ–∞, –Я–∞—А—Д–µ–љ—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≥. –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З, –Т–µ—А—Е–љ–Є–є –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤–µ—Ж, –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –њ. –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б. –£–љ–ґ–∞, –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞-–У—А–∞—Д, –Ь–µ–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≥. –®–∞—А—М—П, —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞ –®–∞–љ–≥–∞ –®–∞—А—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –њ. –Я—Л—Й—Г–≥, —Б. –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–≤—А–∞—В–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–Њ-–У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ—Б. –†–µ–±–µ—А–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–∞—Е —Б. –°–∞–Љ–µ—В—М, —Б. –С–Њ—А—Й–Є–љ–Њ, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ—Б–Є—Е–Є–∞—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ –Ґ—А–Њ—Б—В–Є–љ–Њ, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ —Б. –°—Г–љ–≥—Г—А–Њ–≤–Њ, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Э–µ–Ј–љ–∞–љ–Њ–≤–Њ, –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –њ. –°–ї–Њ–±–Њ–і–∞, –і. –Я–∞–љ–Њ–≤–Њ, –Р–љ—В—А–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–Я–∞–ї–Њ–Љ–∞, –Я–∞—А—Д–µ–љ—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≥. –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З, –Т–µ—А—Е–љ–Є–є –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤–µ—Ж, –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –њ. –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б. –£–љ–ґ–∞, –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞-–У—А–∞—Д, –Ь–µ–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≥. –®–∞—А—М—П, —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞ –®–∞–љ–≥–∞ –®–∞—А—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –њ. –Я—Л—Й—Г–≥, —Б. –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–≤—А–∞—В–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–Њ-–У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

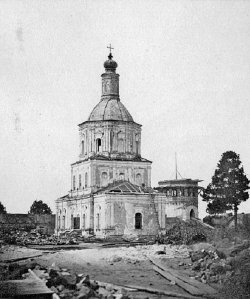

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –≤ —З–µ—Б—В—М –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ (¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞ –Ь–Њ–Ї—А—Л–є¬ї) –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Є—Б—Ж–Њ–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1628 –≥. –•—А–∞–Љ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Т–Њ–ї–≥–Є, –≤–Њ–Ј–ї–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–µ–є. –Т—Л–±–Њ—А —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –њ–Њ –≤–Њ–і–∞–Љ. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б —В–∞–Ї–Њ—О –ґ–µ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ 1734 –≥. –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Ю–љ–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–Љ—Г—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б—В–µ–љ—Г –Є–Ј—А–∞–Ј—Ж–∞–Љ–Є. –Т —Е—А–∞–Љ–µ –±—Л–ї–Њ —В—А–Є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞: –≤ —З–µ—Б—В—М –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞, –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Є –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є—П –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ –≤–Њ –Є–Љ—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1930 –≥–≥. –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞. –•—А–∞–Љ —А–µ—И–Є–ї–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М.

10 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2014 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ—П.

–°—А–µ–і–Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г—В–µ—А—П–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л–љ—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О ¬Ђ–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤–Ї—Г—О¬ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М (1752-1760) –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б—М–Є–љ–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (—Е—А–∞–Љ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –≤ 1936 –≥–Њ–і—Г).

–°—А–µ–і–Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г—В–µ—А—П–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л–љ—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О ¬Ђ–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤–Ї—Г—О¬ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М (1752-1760) –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б—М–Є–љ–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (—Е—А–∞–Љ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –≤ 1936 –≥–Њ–і—Г).

–Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Њ–і–љ–Њ–≥–ї–∞–≤–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–Њ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞. –Т–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Ь. –Я. –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤–∞. –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –µ–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—А–Њ–Ї–Ї–Њ. –Т 1921 –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞, –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤. –Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–∞ –≤ 1936, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–є —Й–µ–±–µ–љ—М –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –ї—М–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ш. –Ф. –Ч–≤–Њ—А—Л–Ї–Є–љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (1990-–µ) –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В.

–Т –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Љ–Є—А–Њ—В–Њ—З–Є–≤–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ —Б–≤. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П.

–Т –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Љ–Є—А–Њ—В–Њ—З–Є–≤–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ —Б–≤. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П.

18 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2005 —З—Г–і–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–µ–±–љ–∞ –≤ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б–ї—П–љ–Є—Б—В—Л–µ –њ—П—В–љ—Л—И–Ї–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –Ш–Ї–Њ–љ–∞ –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Є –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞–Љ–Є—А–Њ—В–Њ—З–Є–ї–∞ –≤ 2000 –≥–Њ–і—Г, –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –µ–µ –Љ–Є—А–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞–ї–Њ. –Э–µ–ґ–љ—Л–є, –љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –∞—А–Њ–Љ–∞—В –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В –Є–Ї–Њ–љ—Л. –Ю–±—А–∞–Ј –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –±—Л–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–•-–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞. –Т –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –Є–Ї–Њ–љ—Г –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–µ –Є–Ј —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л.

–Т –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П 11 —Б–≤—П—В—Л—Е –Є–Ї–Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—В–Њ—З–∞—О—В –Љ–Є—А–Њ. –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ј–∞–Љ–Є—А–Њ—В–Њ—З–Є–ї–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–Њ–Љ 2000 –≥–Њ–і–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —З—Г–і–∞ —Б—В–∞–ї–Є –Љ–Є—А–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –Є–Ї–Њ–љ—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞, –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є.

–° 5 –њ–Њ 28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2015 –≥. –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї –Ї–Њ–≤—З–µ–≥ —Б –Љ–Њ—Й–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–Є—А –Ы–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞.

–° 5 –њ–Њ 28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2015 –≥. –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї –Ї–Њ–≤—З–µ–≥ —Б –Љ–Њ—Й–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–Є—А –Ы–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М (1773) –≤ –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–Ї–µ (–љ—Л–љ–µ—И–љ—П—П —Г–ї. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –≤ 1942 –≥–Њ–і—Г), –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б–Ї–≤–µ—А. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П —В—А—С—Е–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —Б—В–Є–ї–µ –±–∞—А–Њ–Ї–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ 1773 –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Я—А–Є–і–µ–ї—Л –≤ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є: –Ъ–Њ—Б–Љ–Њ–і–∞–Љ–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є (—О–ґ–љ.) –Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є (—Б–µ–≤.). –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤—Л–є —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є. –Ч–∞–Ї—А—Л—В–∞ –Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–∞ –≤ –љ–∞—З. 1930-—Е.

–Ъ–∞–Ї—К –±—Л–ї–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –≤—К –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—К –±–µ—А–µ–≥—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ї–Є –Т–Њ–ї–≥–Є, —Б—К XVI –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –і–≤–µ —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј—К –љ–Є—Е—К - –°–њ–∞—Б—Б–Ї–∞—П, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–∞—П –њ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љi—О —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –°–њ–∞—Б–∞-–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љi—П.

–°i—П —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞, –Ї–∞–Ї—К –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–∞—П –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О, —Б 1595 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ 1764, –Ї–∞–Ї—К –Є —Б–Њ—Б–µ–і–љ—П—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–≤–∞–ї–∞—Б—М "—Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞ –У–Њ–ї—П–і–∞" –Є —З–Є—Б–ї–Є–ї–∞—Б—М вАЬ–Ј–∞ –ї–Є—В–≤–Є–љ–Њ–Љ –Ј–∞ –Ю—Б—В–∞—Д–µ–Љ –Ј–∞ –Ч–∞—А—Г–±–Њ—ОвАЭ. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–∞–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љi–µ —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ, –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤—К 80-–µ –≥–Њ–і–∞ XVII –≤–µ–Ї–∞, –∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ—К –±—Л–ї—К –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—К –°–≤–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ—К –≤—К –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVIII –≤–µ–Ї–∞.

–°i—П —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞, –Ї–∞–Ї—К –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–∞—П –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О, —Б 1595 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ 1764, –Ї–∞–Ї—К –Є —Б–Њ—Б–µ–і–љ—П—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–≤–∞–ї–∞—Б—М "—Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞ –У–Њ–ї—П–і–∞" –Є —З–Є—Б–ї–Є–ї–∞—Б—М вАЬ–Ј–∞ –ї–Є—В–≤–Є–љ–Њ–Љ –Ј–∞ –Ю—Б—В–∞—Д–µ–Љ –Ј–∞ –Ч–∞—А—Г–±–Њ—ОвАЭ. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–∞–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љi–µ —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ, –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤—К 80-–µ –≥–Њ–і–∞ XVII –≤–µ–Ї–∞, –∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ—К –±—Л–ї—К –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—К –°–≤–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ—К –≤—К –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVIII –≤–µ–Ї–∞.

–Т—В–Њ—А–∞—П —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞ - –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љi—П—Е—К –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–∞–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б—К XVII –≤–µ–Ї–∞. –Я—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—К —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љi–Є –њ–Њ–і—К 1560 –≥–Њ–і–Њ–Љ—К –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї—К вАЬ—Б–ї–Њ–±–Њ–і–Ї–∞ –Ѓ—А–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –У–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–ЊвАЭ. –Т—К –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVI –≤–µ–Ї–∞ –≤—К —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є –і–≤–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П –Є –Ъ–Њ–Ј—М–Љ–Њ–і–∞–Љ–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ 54 –і–≤–Њ—А–∞. –°—К 1614 –≥–Њ–і–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–ї–∞–і–µ–ї—К —Б–µ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–Њ–є –≤—Л—Е–Њ–і–µ—Ж—К –Є–Ј—К –У–µ—А–Љ–∞–љi–Є –Р. –§–Њ–љ  –Ь–µ–љ–≥–і–µ–љ. –°—К 1649 –≥–Њ–і–∞ –≤—К —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–µ 42 –і–≤–Њ—А–∞ —Б—К –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љi–µ–Љ—К –≤ 94 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Т—К —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Иi–є –і–≤–Њ—А—К. –Т—К 30-–µ –≥–Њ–і—Л XVIII –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љi–µ —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ 44 –і–≤–Њ—А–∞. –Р –≤—К 1771 –≥–Њ–і—Г –≤—К —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Б—В–∞—А–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є.

–Ь–µ–љ–≥–і–µ–љ. –°—К 1649 –≥–Њ–і–∞ –≤—К —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–µ 42 –і–≤–Њ—А–∞ —Б—К –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љi–µ–Љ—К –≤ 94 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Т—К —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Иi–є –і–≤–Њ—А—К. –Т—К 30-–µ –≥–Њ–і—Л XVIII –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љi–µ —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ 44 –і–≤–Њ—А–∞. –Р –≤—К 1771 –≥–Њ–і—Г –≤—К —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Б—В–∞—А–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є.

–°—К 1764 –≥–Њ–і–∞ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і—К —Б—В–∞–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–∞–Љ–Є, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XIX –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –Ї—К –Љ–µ—Й–∞–љ—Б—В–≤—Г –њ–Њ –Є—Е—К –ґ–µ –њ—А–Њ—И–µ–љi—О. –°—К 1841 –≥–Њ–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П –Є –°–њ–∞—Б—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—В–∞–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є. –Э–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–µ —В–µ—З–µ–љi–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –љ–∞—А—Г—И–Є–ї—К –њ–Њ–ґ–∞—А 1885 –≥–Њ–і–∞. –Я—А–Є –љ—С–Љ—К —Б–≥–Њ—А–µ–ї–Њ 33 –і–Њ–Љ–∞ –Є 10 –ї–∞–≤–Њ–Ї—К –≤ –Њ–±–µ–Є—Е —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞—Е—К, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е—К –љ–∞–і–≤–Њ—А–љ—Л—Е—К –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї—К. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –і—Г–Љ–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—М —А–µ—И–µ–љi–µ –Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–∞—Б–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤—К –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О —З–µ—А—В—Г, –љ–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ—К —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ґ–Є—В–µ–ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤—К —Н—В–Њ–≥–Њ. –†–µ—И–µ–љie –і—Г–Љ—Л –±—Л–ї–Њ –Њ—В–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ, –љ–Њ –≤—К –љ–∞—З–∞–ї–µ 1900-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤—К –њ—А–∞–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –≤—Б—С –ґ–µ —Б—В–∞–ї–∞ —З–Є—Б–ї–Є—В—М—Б—П –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Љ—Л –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л—Е –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –°–Њ–ї—В–∞–љ–Њ–≤–Њ –Э–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –Ч–∞–±–Њ—А—М–µ –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э. –°.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Љ—Л –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л—Е –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –°–Њ–ї—В–∞–љ–Њ–≤–Њ –Э–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –Ч–∞–±–Њ—А—М–µ –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э. –°.

4 –љ–Њ—П–±—А—П –≤ —Б–µ–ї–µ –°–µ–ї–Є–љ–Њ –Ь–µ–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ь–∞–љ—В—Г—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–Є—П, —Г —Е—А–∞–Љ–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ –Є —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ —Б–µ–ї–∞. –°–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Њ–±—Й–Є–Љ —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –Є –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–µ–ї–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ.

–†–Њ–≤–љ–Њ 100 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, 4 –љ–Њ—П–±—А—П 1918 –≥–Њ–і–∞ —Б–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –њ–Њ—Б–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї —Б—В–Є—Е–Є–є–љ—Л–є –±—Г–љ—В. –°–µ–Љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Л–ї–Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ—Л –±–µ–Ј —Б—Г–і–∞ –Є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –≤ —Б–µ–ї–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Ь–µ–ґ–∞. –°–Љ—Г—В–љ–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й—С –љ–µ –Њ–Ї—А–µ–њ–ї–∞, –њ—А–Њ–і—А–∞–Ј–≤–µ—А—Б—В–Ї–∞ –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л. –•–ї–µ–± –Њ—В–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б–Є–ї–Њ–є —Г –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А—П –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ –і–Є–Ї—В–∞—В—Г—А–∞ –њ—А–Њ–і—А–∞–Ј–≤—С—А—Б—В–Ї–Є.

–Т –Ф–µ–љ—М –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –Є —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ "–°–µ–ї–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–љ—В–∞" –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –°—В—Г–і–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Г –њ–Њ —Г–±–Є–µ–љ–љ—Л–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Л —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —Е—А–∞–Љ–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б–µ–ї—М—З–∞–љ –Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –≤ 1961 –≥–Њ–і—Г.

–Т –Ф–µ–љ—М –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –Є —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ "–°–µ–ї–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–љ—В–∞" –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –°—В—Г–і–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Г –њ–Њ —Г–±–Є–µ–љ–љ—Л–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Л —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —Е—А–∞–Љ–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б–µ–ї—М—З–∞–љ –Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –≤ 1961 –≥–Њ–і—Г.

–Э–∞–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 16 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1883 –≥. –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б. –° 1910 –≥. - –і–Є–∞–Ї–Њ–љ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б—В. –°–µ—А–µ–і–∞ (–љ—Л–љ–µ –≥. –§—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–≤), —Б 1925 –≥. - –Є–µ—А–µ–є, –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є. 24 –Љ–∞—А—В–∞ 1932 –≥. –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ —В—А–Њ–є–Ї–Њ–є –Я–Я –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Ш–Я–Ю –њ–Њ —Б—В. 58/10, 58/11 –£–Ъ –†–°–§–°–† –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ–є. –Т–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–µ–±—П –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї. –Т –С–µ–ї–±–∞–ї—В–ї–∞–≥–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ —Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –С–µ–ї–Њ–Љ–Њ—А–Њ-–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞. –Т 1934 –≥. –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –≥. –Ґ–µ–є–Ї–Њ–≤–Њ, –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ —Б. –Ы–µ–ґ–љ–µ–≤–Њ, —Б. –ѓ–Ї—И–Є–љ–Њ, —Б. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї. –Т 1936 –≥. –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ –Ј–∞ —И—В–∞—В, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –≤ –≥. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ. 5 —П–љ–≤–∞—А—П 1938 –≥. –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ —Б—В. 58/10 –Ї 5 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–∞–≥–µ—А–µ–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–є –≤ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Є, –Њ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –±—Л–ї –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–є–љ–Њ –Ї—А–µ—Б—В–Є–ї –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –і–µ—В–µ–є, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –Њ—В–±—Л–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Г –С–Њ—А–Є—Б—Г (–Т–Њ—Б–Ї–Њ–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤—Г). –Ю. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–∞–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Г–Љ–µ—А –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ –≤ –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ.

–Э–µ—З–∞–µ–≤ –Ш–Њ–∞–љ–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, –њ—А–Њ—В–Њ–і–Є–∞–Ї–Њ–љ, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1887 –≥. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –≥. –У–∞–ї–Є—З–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±. –Т 1933 –≥. –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Е—А–∞–Љ —Б. –£–≥–ї–µ—Ж. –Х–≥–Њ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –У–Я–£ –Є, —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—П —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–Њ–є, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –Њ—В—А–µ–Ї—Б—П –Њ—В –≤–µ—А—Л, –љ–Њ –Њ. –Ш–Њ–∞–љ–љ —Н—В–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—В–≤–µ—А–≥. –Т 1937 –≥. –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –њ–Њ —Б—В. 58 –Ї 10 –≥–Њ–і–∞–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П. –°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –ї–∞–≥–µ—А—П—Е.

–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Б. –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Т 1929 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М, –ґ–µ–љ–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ —Б–Њ–±—А–∞—В—М –µ–Љ—Г –≤ –і–Њ—А–Њ–≥—Г —Е–ї–µ–± –Є –±–µ–ї—М–µ, –љ–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –У–Я–£ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є: ¬Ђ–Э–µ –љ–∞–і–Њ, –Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Њ–≤–µ—В –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—И—М¬ї. –£—В—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞, –µ–є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Њ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ —Г–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї—Г—О —В—О—А—М–Љ—Г. –Ь–∞—В—Г—И–Ї–∞ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Г, —В–∞–Љ –µ–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Њ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ.

–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Б. –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Т 1929 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М, –ґ–µ–љ–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ —Б–Њ–±—А–∞—В—М –µ–Љ—Г –≤ –і–Њ—А–Њ–≥—Г —Е–ї–µ–± –Є –±–µ–ї—М–µ, –љ–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –У–Я–£ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є: ¬Ђ–Э–µ –љ–∞–і–Њ, –Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Њ–≤–µ—В –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—И—М¬ї. –£—В—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞, –µ–є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Њ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ —Г–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї—Г—О —В—О—А—М–Љ—Г. –Ь–∞—В—Г—И–Ї–∞ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Г, —В–∞–Љ –µ–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Њ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ.

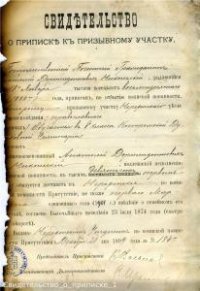

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Њ—А–Є–Љ–µ–і–Њ–љ—В–Њ–≤–Є—З( 1880-1917)

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П 18 (31) —П–љ–≤–∞—А—П 1880 –≥. —Б.–С–Њ—А—Й–µ–≤–Ї–∞ –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є) —Г–µ–Ј–і–∞ (–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Њ., –Т–Є—З—Г–≥—Б–Ї–Є–є —А.), –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞, –њ–Њ–Ј–ґ–µ —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Б–∞–љ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ–∞, –Ф–Њ—А–Є–Љ–µ–і–Њ–љ—В–∞ –Э–Є–Ї–∞–љ–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—А–Њ–і. –≤ 1850–≥.). –Т —Б–µ–Љ—М–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П, –±—Л–ї–Є –і–µ—В–Є: –Т–µ—А–∞, –Ы—О–±–Њ–≤—М, –Ь–∞—А–Є—П, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А. –Т 1898 –≥. –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –≤ 1901 –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О.

–Я—А–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞. –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї —Г —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —Б.–Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –≥–і–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є –Р–љ–љ–Њ–є (01.08.1883вАУ28.09.1936), –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –і–Њ—З–µ—А—М—О —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ш–Њ—Б–Є—Д–Њ–≤–Є—З–∞ –Ю–і–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1850 вАФ 30 –Є—О–љ—П/2 –Є—О–ї—П 1901–≥–≥.).

–Я—А–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞. –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї —Г —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —Б.–Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –≥–і–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є –Р–љ–љ–Њ–є (01.08.1883вАУ28.09.1936), –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –і–Њ—З–µ—А—М—О —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ш–Њ—Б–Є—Д–Њ–≤–Є—З–∞ –Ю–і–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1850 вАФ 30 –Є—О–љ—П/2 –Є—О–ї—П 1901–≥–≥.).

–Я–Њ—Б–ї–µ —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б–∞–љ 19 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П/2 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1901–≥. –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б.–Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ. –Ю.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ю–і–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–Ї–Њ—А–Љ–ї—П–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і –≤ —Б–µ–ї–µ –Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ. –° 17 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1901–≥. –і–Њ 1907–≥. –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—П –Є –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤ –Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. –° 16 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1906–≥. –Њ–љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤ –Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. 13 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1905–≥. —Б—В–∞–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤ –і–≤—Г—Е–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–Љ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ь-—А –Р–љ–љ—Л –Ъ—А–∞—Б–Є–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б –°—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є –≤ —Б–µ–ї–µ –†–Њ–і–љ–Є–Ї–Є.

–Т 1912–≥. –±—Л–ї –Є–Ј–±—А–∞–љ –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ 1914–≥. 30 –Љ–∞—А—В–∞ 1906–≥. –Ј–∞ —Г—Б–µ—А–і–љ—Г—О –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Є –і–Њ–±—А–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –љ–∞–±–µ–і—А–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Т 1912–≥. –Ї–Њ –і–љ—О –°–≤.–Я–∞—Б—Е–Є –Є –Ј–∞ —Г—Б–µ—А–і–љ—Г—О –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –±–∞—А—Е–∞—В–љ–Њ–є —Д–Є–Њ–ї–µ—В–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї—Г—Д—М–µ–є. –Т —Б–µ–Љ—М–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–µ—В–µ–є (–≤—Л–ґ–Є–ї–Њ —Б–µ–Љ–µ—А–Њ): –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ (—А–Њ–і.06.10.1902–≥.), –•–Є–Њ–љ–Є—П (—А–Њ–і.16.04.1905–≥.), –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А (—А–Њ–і.03.06.1908–≥.), –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (—А–Њ–і.20.07.1909–≥.), –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є (—А–Њ–і. –≤ 1911–≥., —Г–Љ–µ—А –≤ –і–≤—Г—Е–ї–µ—В–љ–µ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ), –У–∞–ї–Є–љ–∞ (—А–Њ–і.02.10.1914–≥.). –°—Л–љ–Њ–≤—М—П –Ш–≤–∞–љ –Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ 1920-–µ –≥–Њ–і—Л.

–Т 1912–≥. –±—Л–ї –Є–Ј–±—А–∞–љ –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ 1914–≥. 30 –Љ–∞—А—В–∞ 1906–≥. –Ј–∞ —Г—Б–µ—А–і–љ—Г—О –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Є –і–Њ–±—А–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –љ–∞–±–µ–і—А–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Т 1912–≥. –Ї–Њ –і–љ—О –°–≤.–Я–∞—Б—Е–Є –Є –Ј–∞ —Г—Б–µ—А–і–љ—Г—О –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –±–∞—А—Е–∞—В–љ–Њ–є —Д–Є–Њ–ї–µ—В–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї—Г—Д—М–µ–є. –Т —Б–µ–Љ—М–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–µ—В–µ–є (–≤—Л–ґ–Є–ї–Њ —Б–µ–Љ–µ—А–Њ): –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ (—А–Њ–і.06.10.1902–≥.), –•–Є–Њ–љ–Є—П (—А–Њ–і.16.04.1905–≥.), –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А (—А–Њ–і.03.06.1908–≥.), –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (—А–Њ–і.20.07.1909–≥.), –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є (—А–Њ–і. –≤ 1911–≥., —Г–Љ–µ—А –≤ –і–≤—Г—Е–ї–µ—В–љ–µ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ), –У–∞–ї–Є–љ–∞ (—А–Њ–і.02.10.1914–≥.). –°—Л–љ–Њ–≤—М—П –Ш–≤–∞–љ –Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ 1920-–µ –≥–Њ–і—Л.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ –≤ –і—А—Г–ґ–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±—Й–Є–Љ–Є –Ј–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –і–ї—П –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –Є –і–µ—В–µ–є. –С–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–∞ –њ–µ–Ї–ї–∞ –њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А—Л –і–ї—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –°—В–∞—А—И–Є–µ –і–µ—В–Є –њ–µ–ї–Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Е–Њ—А–µ. –Ь–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –Љ—Г–ґ—Г. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Б–Ї–Њ—В–∞, –±—Л–ї–∞ –њ–∞—Б–µ–Ї–∞. –Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –Њ–і–љ–Њ—Б–µ–ї—М—З–∞–љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ.

–Ю.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П —Г–≤–∞–ґ–∞–ї–Є –≤ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ. –Ю–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї –љ–µ–Љ—Г –і–љ–µ–Љ –Є –љ–Њ—З—М—О, –Є –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї. –Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Њ–і–љ–Њ—Б–µ–ї—М—З–∞–љ, –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –±—Г–і–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ –ї–Њ—И–∞–і—П—Е –ї—О–і–Є, –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—Л–ї–µ—З–Є—В—М –±–µ—Б–љ—Г—О—Й–Є—Е—Б—П, —З—В–Њ –Њ–љ –Є –і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П.

–Ю.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П —Г–≤–∞–ґ–∞–ї–Є –≤ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ. –Ю–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї –љ–µ–Љ—Г –і–љ–µ–Љ –Є –љ–Њ—З—М—О, –Є –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї. –Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Њ–і–љ–Њ—Б–µ–ї—М—З–∞–љ, –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –±—Г–і–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ –ї–Њ—И–∞–і—П—Е –ї—О–і–Є, –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—Л–ї–µ—З–Є—В—М –±–µ—Б–љ—Г—О—Й–Є—Е—Б—П, —З—В–Њ –Њ–љ –Є –і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П.

–Ъ 1917–≥. —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –і–Њ—З–µ—А–Є –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Є –Ы–Є–і–Є—П вАФ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.

–Т 1918–≥. –≤ –Љ–Є—А–µ —Б–≤–Є—А–µ–њ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ "–Є—Б–њ–∞–љ–Ї–∞". –Ь–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤—Б–µ—Е –і–µ—В–µ–є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –Є–Ј –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є —Б–µ—Б—В—А–∞ –Љ–∞—В—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л вАФ –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ вАФ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≤—А–∞—З. –° –С–Њ–ґ—М–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Є —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В–Њ–є –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї—Г. –Т —Б–µ–Љ—М–µ –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –і–µ—В–µ–є –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ–љ–Є—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Е–Њ—А–µ.. –Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ, –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –≤ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–Љ —Е–Њ—А–µ –С–Њ–≥ –і–∞–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –њ–µ–ї–Є —В–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є –і–Њ–Љ–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ —Б–µ–ї–Њ.

–Т 1927–≥. —Б–µ–Љ—М—П –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–∞ —А–∞—Б–Ї—Г–ї–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ. –°–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –∞–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Л —Г–љ–µ—Б–ї–Є –Њ–і–µ–ґ–і—Г –Є –≤–µ—Й–Є –Є–Ј –і–Њ–Љ–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞.

–Т 1927 –≥–Њ–і—Г –Њ. –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А вАУ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –ї–µ—Б–Њ–Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞—Е.

–Т 1927 –≥–Њ–і—Г –Њ. –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А вАУ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –ї–µ—Б–Њ–Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞—Е.

–Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М —Б –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –љ–∞ –ї–µ—Б–Њ–Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞—Е, –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б.–Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ. –£ –і–µ—В–µ–є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б —Г—З–µ–±–Њ–є –Є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є, —В.–Ї. –Є—Е –Њ—В–µ—Ж –±—Л–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ф–Њ—З—М –У–∞–ї–Є–љ–∞ —Г—З–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–∞ –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ. –Ю—В –њ–µ—А–µ–љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—П –≤—Б—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є –і—А–∞–Љ—Л, –Њ–љ–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –≤ –њ—Б–Є—Е–Є–∞—В—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Г, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ —Г–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –≤—Л—И–ї–∞.–Ф–µ—В–Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Њ—В—Ж–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–∞–љ–∞, –љ–Њ –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —Н—В–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–ї—Г—И–∞—В—М. –Ф–µ—В–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –Є–Ј–±–µ–≥–∞—В—М –Њ—В—Ж–∞ –Є –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞—В—М –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–µ–Љ—М—П—Е.

–Т 1933–≥. –њ—А–Є—Е–Њ–і –≤ —Б.–Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В, –Є –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Г—И–µ–ї –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і. –£—И–µ–ї –Њ–љ –Њ–і–Є–љ, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ —Б–µ–Љ—М—О, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Љ–µ—И–∞—В—М –і–µ—В—П–Љ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М.

–Т 1936–≥. –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б.–°–Њ–ї–і–Њ–≥–∞. –Т —Б.–°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –±—Л–ї –Є–Ј–≥–љ–∞–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –љ–Њ –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Њ—В–≤–∞–ґ–Є–ї—Б—П –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ. –Ю–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –≥—А–Њ–Ј–Є–≤—И—Г—О –µ–Љ—Г –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –±—Л–ї —В–≤–µ—А–і –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—Г—В–Є. –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ–і–љ–∞ –≤ —Б.–Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤ —Б.–°–Њ–ї–і–Њ–≥—Г. –Ю–љ–Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ –≤ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–µ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ.

–Т 1936–≥. –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б.–°–Њ–ї–і–Њ–≥–∞. –Т —Б.–°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –±—Л–ї –Є–Ј–≥–љ–∞–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –љ–Њ –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Њ—В–≤–∞–ґ–Є–ї—Б—П –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ. –Ю–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –≥—А–Њ–Ј–Є–≤—И—Г—О –µ–Љ—Г –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –±—Л–ї —В–≤–µ—А–і –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—Г—В–Є. –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ–і–љ–∞ –≤ —Б.–Э–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤ —Б.–°–Њ–ї–і–Њ–≥—Г. –Ю–љ–Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ –≤ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–µ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ.

27 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1936–≥., –≤ –і–µ–љ—М –Т–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ъ—А–µ—Б—В–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –≤ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Б–µ–ї–∞ –Ґ—А–Њ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ вАФ –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ —Г–Љ–µ—А–ї–∞. –Ю.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї –µ–µ –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ —Б.–°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –∞–ї—В–∞—А—П –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Љ–∞—В—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Г—И–µ–ї –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є –ґ–Є—В—М –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О. –°—Л–љ —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–Љ–Є—А–Є—В—М—Б—П —Б –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –Є—Е –і–Њ–Љ–µ –Є —Б—В–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В—М –і–Њ–љ–Њ—Б—Л –љ–∞ –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П.

26 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1937–≥. –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Я—А–Є –Њ–±—Л—Б–Ї–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –Є–Ј—К—П—В—Л –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В, –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–є 16 –Љ–∞—А—В–∞ 1937–≥. –≤ —Б.–Э–∞–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є –Є –љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В. –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї—Г—О —В—О—А—М–Љ—Г. 03 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1937 –≥. –Ю–±–≤–Є–љ–µ–љ –Ї–∞–Ї "—Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ї—Г–ї–∞—Ж–Ї–Њ-–њ–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є".

–Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А - –≤—Л—Б—И–∞—П –Љ–µ—А–∞ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П вАФ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї (–Р—А—Е–Є–≤ –£–§–°–С –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї. –Ф.8192-–Я.).

–Ю.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Њ–±–≤–Є–љ–Є–ї–Є –≤ "—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ї—Г–ї–∞—Ж–Ї–Њ-–њ–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Т–Ъ–Я(–±) –Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є". –Т —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Р.–Ф. –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–µ–ї–∞–ї —В–∞–Ї–Є–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П: "–Я–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –Т—Л–±–Њ—А–∞—Е –≤ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–є –°–Њ–≤–µ—В –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –°—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є... –°—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Є—Е –Ї—А–∞—П—Е –љ–µ –љ–∞–і–Њ —Б–µ—П—В—М –ї–µ–љ, —В.–Ї. –Њ–љ –Ј–і–µ—Б—М –њ–ї–Њ—Е–Њ —А–∞—Б—В–µ—В... –°—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–µ –ґ–Є—В—М –≥—А–µ—И–љ–Њ, —В.–Ї., –±—Л–≤–∞–µ—В, –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї–ї–Њ–Ї–Є –Є —А—Г–≥–∞–љ–Є, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –С–Њ–ґ—М–µ–Љ—Г –Я–Є—Б–∞–љ–Є—О...".

27 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1937–≥., –њ—А–Є –і–Њ–њ—А–Њ—Б–µ, –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, "–њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В –ї–Є –Њ–љ, —З—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О", вАФ –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї: "–Ф–∞, —П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —П, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Њ—А–Є–Љ–µ–і–Њ–љ—В–Њ–≤–Є—З, –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –Є –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –Х–≥–Њ –°–≤—П—В—Л—Е –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —П–≤–ї—П—О—Б—М –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О!". 3 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1937–≥. –±—Л–ї –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А. –Ю.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—Г. –Я—П—В–µ—А–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—В—А–µ–Ї—Б—П –Њ—В –С–Њ–≥–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є 10 –ї–µ—В –Ш–Ґ–Ы, –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї- 8 –ї–µ—В –Ш–Ґ–Ы.

27 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1937–≥., –њ—А–Є –і–Њ–њ—А–Њ—Б–µ, –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, "–њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В –ї–Є –Њ–љ, —З—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О", вАФ –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї: "–Ф–∞, —П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —П, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Њ—А–Є–Љ–µ–і–Њ–љ—В–Њ–≤–Є—З, –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –Є –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –Х–≥–Њ –°–≤—П—В—Л—Е –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —П–≤–ї—П—О—Б—М –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О!". 3 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1937–≥. –±—Л–ї –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А. –Ю.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—Г. –Я—П—В–µ—А–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—В—А–µ–Ї—Б—П –Њ—В –С–Њ–≥–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є 10 –ї–µ—В –Ш–Ґ–Ы, –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї- 8 –ї–µ—В –Ш–Ґ–Ы.

–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Б—Г–Љ–µ–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–є –Љ–Є—А –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е. –Т —Е–Њ–і–µ –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–µ–Љ —Б—В–∞—А–µ—Ж, "–Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –≤ —В—О—А—М–Љ–µ —Б–≤–Њ—О –µ–і—Г –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї –±–ї–Є–ґ–љ–Є–Љ вАФ —В–µ—А–њ–µ–ї". –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–∞ –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П, —В–≤–µ—А–і–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≤–µ—А–µ –Є –љ–µ –Њ—В—А–µ–Ї–ї–Є—Б—М –Њ—В –•—А–Є—Б—В–∞. 16 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1937 –≥. –Њ–љ –±—Л–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —В—О—А—М–Љ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї.

–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Б—Г–Љ–µ–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–є –Љ–Є—А –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е. –Т —Е–Њ–і–µ –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–µ–Љ —Б—В–∞—А–µ—Ж, "–Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –≤ —В—О—А—М–Љ–µ —Б–≤–Њ—О –µ–і—Г –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї –±–ї–Є–ґ–љ–Є–Љ вАФ —В–µ—А–њ–µ–ї". –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–∞ –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П, —В–≤–µ—А–і–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≤–µ—А–µ –Є –љ–µ –Њ—В—А–µ–Ї–ї–Є—Б—М –Њ—В –•—А–Є—Б—В–∞. 16 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1937 –≥. –Њ–љ –±—Л–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —В—О—А—М–Љ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї.

–Ю.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ. –Ѓ—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –≤ –Є—О–љ–µ 1939–≥., –љ–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є вАФ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ—М—И–µ. –Ч–і–∞–љ–Є–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –њ–µ–Ї–∞—А–љ—О. –Т 1990-–µ –≥–Њ–і—Л —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞, –Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –љ–µ–є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М.

–†–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ 1937 –≥–Њ–і—Г —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є 23 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1991–≥.

–Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л:

- –Ы–Є—З–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П (–Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ –≤–љ—Г—З–Ї–Є –Њ.–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П вАФ –Ґ–∞–Љ–∞—А—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Л –С—Л—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є.

- –Р—А—Е–Є–≤ –£–§–°–С –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї. –Ф.8192-–Я.

- –У–Њ—Б–∞—А—Е–Є–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї. –§.130. –Ю–њ.1. –Ф.4952.

- –У–Њ—Б–∞—А—Е–Є–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї. –§.130. –Ю–њ.9. –Ф.923.

- –У–Њ—Б–∞—А—Е–Є–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї. –§.130. –Ю–њ.9. –Ф.1070.

- –У–Њ—Б–∞—А—Е–Є–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї. –§.414. –Ю–њ.1. –Ф.11.

–°–Њ–ї–і–Њ–≥—Г –≤ —А–∞–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Є –≥–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ–Љ, –Є —Б–µ–ї–Њ–Љ, –Є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–Њ–є. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —Б—В–Њ–Є—В —Е—А–∞–Љ –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П. –Э–µ—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –ґ–Є–ї—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤. –Я–Њ–ї—П, –ї–µ—Б –і–∞ –≤–Њ–ї–≥–∞. –Х—Й–µ —Б—В–Њ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –Њ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: —Б–µ–ї–Њ –≤ 11 –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л –Ї –Я–ї—С—Б—Г –љ–∞ –ї—Г–≥–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —А–µ–Ї–Є –Т–Њ–ї–≥–Є (—В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г). –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–µ–ї–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Б —Б–Њ–ї—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤ 17 –≤–µ–Ї–µ –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –Є –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е. –Т—Л–њ–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –µ—С –Є–Ј —Б–Њ–ї—П–љ—Л—Е —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–Њ–≤, –і–Њ–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–і—Ж–∞—Е-—Б–Ї–≤–∞–ґ–Є–љ–∞—Е. –Э–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ —Б–µ–ї–∞. –°–Њ–ї–і–Њ–≥–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Г –≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –°–Њ–ї–і–Њ–≥—Б–Ї–∞—П –Љ–µ–ї—М. –Т–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л –Ј–∞—Б—В—А—П–≤—И–Є—Е –љ–∞ –Љ–µ–ї–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–ї–∞—В–Є—В—М –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ —Б–µ–ї–∞ –Ј–∞ —Б—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є—Е вАЬ–њ–Њ—Б—Г–і–Є–љвАЭ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Н—В–Є –≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –±—Л–ї–Є –±–Њ–≥–∞—В—Л —А—Л–±–Њ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Њ–≤–Є–ї–Є —Б—В–µ—А–ї—П–і–Є. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Љ—Л—Б–ї—М, —З—В–Њ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞ –≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Є –Є–Љ–µ–ї–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П —В–≤–µ—А–і—Л–љ—П. –Я–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–љ—М—И–µ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л: –°–Њ–ї–і–Њ–≥–∞ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–µ. –°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ –Т–Њ–ї–≥–µ –Є –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ (–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ) –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –Ї –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –≤–Њ–ї–≥–Є –і–∞–і—Г—В –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Э–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–∞–ґ–µ –љ–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≥–ї–∞–Ј–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–µ –Њ—В –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –±–µ—А–µ–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –І–∞—Б—В—М –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –≤–∞–ї–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—Й–∞ –≤–Є–і–љ–∞ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А. –Ґ–µ—Б–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М –°–Њ–ї–і–Њ–≥–Є –Є –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ґ–∞–Ї, –°–Њ–ї–і–Њ–≥–∞ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 20 –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–ї–Њ–±–Њ–і–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М —З–∞—Б—В—М—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ю–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Њ—В –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л –љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Є –Љ–∞–ї–Њ- –≤ 11 –≤–µ—А—Б—В–∞—Е. –С–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–Є –Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Њ—И–µ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є —Б –љ–Є–Ј–Њ–≤—М–µ–≤ –Т–Њ–ї–≥–Є. –Э–µ —А–∞–Ј –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–∞ –Є –°–Њ–ї–і–Њ–≥–∞ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ—Л –Є —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ—Л. –Ю –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—М–µ –Т–Њ–ї–≥–Є. –Ы–µ—В–Њ–Љ –і–µ—В–Є —З–∞—Б—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М —В—А–Њ—Д–µ–Є: —В–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї —Б—В—А–µ–ї—Л, —В–Њ –Є–Ј—К–µ–і–µ–љ–љ—Л–є —А–ґ–∞–≤—З–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—З, —В–Њ —Й–Є—В, —В–Њ –і—А–Њ—В–Є–Ї, —В–Њ –Ї—Г—Б–Њ–Ї –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–Є. –Т 1792 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б–µ–ї–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤–∞ –Є –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–љ–µ–µ —Б—В–Њ—П–ї –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –ї–Є–±–Њ —З–∞—Б–Њ–≤–љ–Є. –Я—А–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї–Њ —В—А–Є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞: –≤ —З–µ—Б—В—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞ –Є —Б–≤—П—В–Њ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Л. –С—Л–ї–Њ –њ—А–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ. –Я—А–Є—В—З —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Є –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞. –Ю –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї—Г–њ—Ж—Л. –Ш–≤–∞–љ –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤, –Њ—В–µ—Ж –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П, –±—Л–ї –Ї—Г–њ—Ж–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≥–Є–ї—М–і–Є–Є. –Т 1758 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ—П–љ–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є. –Э–∞ –µ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ 1760 –≥–Њ–і—Г –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–∞ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤ –≤ 1799 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°—А–µ—В–µ–љ—М—П –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ, –∞ –≤ 1792 –≥–Њ–і—Г- –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –≤ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 19 –≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–∞ –ґ–Є–ї –Љ–µ—Й–∞–љ–Є–љ –Я—С—В—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤. –Ю–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1856 –≥–Њ–і—Г. –Т –°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ –Є–Љ–µ–ї –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Л–є –і–≤–Њ—А. –Ґ—А–Є–ґ–і—Л –±—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В, –Є–Љ–µ–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ. –Х–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –ґ–Є–ї–Є –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–µ—А–µ–≤–љ—П—Е: –≤ –С–Њ—А–Є—Б—Ж–µ–≤–µ, –≤ –С—Л–Ї–Њ–≤–Ї–µ. –Т 19 –≤–µ–Ї–µ –≤ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –ґ–Є–ї–Є –Њ–і–љ–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є. –Ш–Ј —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –І–Є—Б—В—П–Ї–Њ–≤, –Ш–Њ–∞–љ–љ –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤, –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Т—Л—Б–Њ—В—Б–Ї–Є–є, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –†—Г—Б–Њ–≤, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –±–∞–Ј–∞—А—Л. –Ъ–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –°. –С–µ–ї–Њ–њ—Г—Е–Њ–≤, ¬Ђ–≤—Б—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –°–Њ–ї–і–Њ–≥–Є –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, —И–∞–ї–∞—И–∞–Љ–Є, –∞–Љ–±–∞—А–∞–Љ–Є, –Ї—Г–Ј–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –Є —Е–∞—А—З–µ–≤–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–±–∞–Љ–Є¬ї. –Ч–µ–Љ–ї–Є –ґ–µ —Н—В–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ, –Ї—Г–і–∞ –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Є –њ–Њ—И–ї–Є–љ—Л —Б –±–∞–Ј–∞—А–Њ–≤ –°–Њ–ї–і–Њ–≥–Є. –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є–Є, –љ–Є–ґ–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥—Г –±—Л–ї–Њ —Б–µ–ї–Њ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ—Б—П –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є. –Т —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 1930-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤. –Т 1930 –≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Р.–Ф. –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1937 –≥–Њ–і–∞. –Ь–µ—Б—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ. –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л –°–Њ–ї–і–Њ–≥–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П —Б 1998 –≥–Њ–і–∞. –Ф–∞–є –С–Њ–≥, –Њ–ґ–Є–≤–µ—В —Е—А–∞–Љ, —Е—А–∞–љ—П—Й–Є–є –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞—Е –љ–∞—И–µ–є —А–Њ–і–Є–љ—Л. –Ь—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ —Н—В–Є—Е –Љ–µ—Б—В –Є —Г—З–Є—В—М—Б—П —Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –ї—О–±–≤–Є –Ї —А–Њ–і–Є–љ–µ.

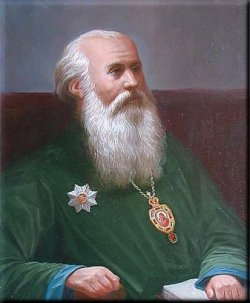

–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –§–Є–ї–∞—А–µ—В (–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –У–∞–≤—А–Є–Є–ї –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, 1858 -1922). –†–Њ–і–Є–ї—Б—П 6 –Љ–∞—А—В–∞ 1858 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –§–Є–ї–∞—А–µ—В (–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –У–∞–≤—А–Є–Є–ї –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, 1858 -1922). –†–Њ–і–Є–ї—Б—П 6 –Љ–∞—А—В–∞ 1858 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

–Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є –≤ 1880 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ –љ–∞–і–Ј–Є—А–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–∞ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞.

11 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1881 –≥–Њ–і–∞ —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –Є–µ—А–µ—П, –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М —Е—А–∞–Љ–∞ –Ц–Є–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –≤ –°–≤—П—В–Њ-–Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ –С–µ–ї–±–∞–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –ґ–µ–љ—Л (1884) –Є –і–Њ—З–µ—А–Є (1886) –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. 25 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1888 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –≤ 1891 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є.

–° 1892 –≥–Њ–і–∞ —А–µ–Ї—В–Њ—А –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –≤ —Б–∞–љ–µ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞.

–° 1892 –≥–Њ–і–∞ —А–µ–Ї—В–Њ—А –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –≤ —Б–∞–љ–µ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞.

–Т 1895 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й—С–љ —А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –Ґ—Г–ї—М—Б–Ї—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О.

20 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1898 –≥–Њ–і–∞ —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Є—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є—П –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –•–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –≤ –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞.

–° 30 —П–љ–≤–∞—А—П 1904 –≥–Њ–і–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –У–ї–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –≤–Є–Ї–∞—А–Є–є –Т—П—В—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –° 27 –љ–Њ—П–±—А—П 1904 –≥–Њ–і–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Т—П—В—Б–Ї–Є–є –Є –°–ї–Њ–±–Њ–і—Б–Ї–Є–є. –° 20 –Љ–∞—А—В–∞ 1914 –≥–Њ–і–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Х–љ–Њ—В–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є.

–Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–∞ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ–і –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–є—Б—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –§–Є–ї–∞—А–µ—В 21 –Є—О–ї—П 1914–≥. –≤ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є: "–Э–µ –≤ –≥–Њ—А–і–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ—Й–Є –Є —Б–Є–ї—Л, –љ–Њ —Б–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–Є–Љ —Б–≤–Њ–Є –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є –њ—А–µ–і –Т–ї–∞–і—Л–Ї–Њ—О –≤—Б–µ—П —В–≤–∞—А–Є –Є —Б–ї–µ–Ј–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Є–Љ—Б—П –Х–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –Ю–љ, –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–љ—Л–є, –≤—Б–µ—Б–Є–ї—М–љ—Л–є –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤—Л–є, –љ–Є—Б–њ–Њ—Б–ї–∞–ї —Б–≤—Л—И–µ —Б–≤–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ".

–Ф–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –і—Г—Е–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Њ–є –§–Є–ї–∞—А–µ—В–Њ–Љ –љ–µ —А–∞–Ј —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–µ–±—Б—В–≤–Є—П, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –∞—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Ж–µ–≤ –љ–µ–Є–Ј–≥–ї–∞–і–Є–Љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1915–≥. –њ—А–Њ—И–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Б–µ–ї–∞ –Ш–≤–∞–љ—З—Г–≥ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. 26 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П —Б —В–∞–Ї–Њ—О –ґ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ —Б.–Ш–≤–∞–љ—З—Г–≥. –Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –§–Є–ї–∞—А–µ—В —Б–∞–Љ –љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї –Є–Ї–Њ–љ—Г –њ–Њ –њ—Г—В–Є –µ–µ —И–µ—Б—В–≤–Є—П –Є–Ј —Б.–Ш–≤–∞–љ—З—Г–≥ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–Њ–Љ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. 20 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1914–≥. –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—К–µ–Ј–і –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—В–∞—А–Њ—Б—В –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б–µ–Љ–µ–є –ї–Є—Ж, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –љ—Г–ґ–і—Л, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Њ—В—З–Є—Б–ї—П—В—М –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В—Л –Є–Ј –±—А–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ–њ–ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –і–ї—П –Њ—В—Б—Л–ї–Ї–Є –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –≠–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–є –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—К–µ–Ј–і, —Б–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Є—О–ї—П 1915–≥., –∞—Б—Б–Є–≥–љ–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –љ–∞ –љ—Г–ґ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л 10 —В—Л—Б—П—З —А—Г–±., –Ј–∞ —З—В–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї –∞—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Г –§–Є–ї–∞—А–µ—В—Г, —В–∞–Ї –Є –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б—К–µ–Ј–і—Г.

–Ф–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –і—Г—Е–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Њ–є –§–Є–ї–∞—А–µ—В–Њ–Љ –љ–µ —А–∞–Ј —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–µ–±—Б—В–≤–Є—П, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –∞—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Ж–µ–≤ –љ–µ–Є–Ј–≥–ї–∞–і–Є–Љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1915–≥. –њ—А–Њ—И–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Б–µ–ї–∞ –Ш–≤–∞–љ—З—Г–≥ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. 26 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П —Б —В–∞–Ї–Њ—О –ґ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ —Б.–Ш–≤–∞–љ—З—Г–≥. –Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –§–Є–ї–∞—А–µ—В —Б–∞–Љ –љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї –Є–Ї–Њ–љ—Г –њ–Њ –њ—Г—В–Є –µ–µ —И–µ—Б—В–≤–Є—П –Є–Ј —Б.–Ш–≤–∞–љ—З—Г–≥ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–Њ–Љ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. 20 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1914–≥. –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—К–µ–Ј–і –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—В–∞—А–Њ—Б—В –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б–µ–Љ–µ–є –ї–Є—Ж, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –љ—Г–ґ–і—Л, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Њ—В—З–Є—Б–ї—П—В—М –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В—Л –Є–Ј –±—А–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ–њ–ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –і–ї—П –Њ—В—Б—Л–ї–Ї–Є –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –≠–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–є –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—К–µ–Ј–і, —Б–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Є—О–ї—П 1915–≥., –∞—Б—Б–Є–≥–љ–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –љ–∞ –љ—Г–ґ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л 10 —В—Л—Б—П—З —А—Г–±., –Ј–∞ —З—В–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї –∞—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Г –§–Є–ї–∞—А–µ—В—Г, —В–∞–Ї –Є –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б—К–µ–Ј–і—Г.

–Т –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–њ–µ—З–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П —Б–µ–Љ—М—П–Љ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ–Є, —В–µ–њ–ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–Њ–є, –ї–Є—З–љ—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –њ—А–Є —Г–±–Њ—А–Ї–µ –њ–Њ–ї–µ–є –Є —В.–њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –±–µ–ґ–µ–љ—Ж—Л, –°–Њ–≤–µ—В—Л —Б—В–∞–ї–Є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ. –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –І—Г—А–Ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–∞—П –њ—Г—Б—В—Л–љ—М, –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ-–С–Њ–ї–і–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —Г —Б–µ–±—П –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В—Л –і–ї—П —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ —Б –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–±–Є—В–µ–ї—П—Е –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤. –Ю—Б–Њ–±–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В–Њ–є –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Є –§–Є–ї–∞—А–µ—В–∞ –±—Л–ї–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –Њ–Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤–±–ї–Є–Ј–Є –≥.–Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М —Б–Њ–ї–і–∞—В 156-–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Я–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –Т–ї–∞–і—Л–Ї–Є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –ї–∞–≥–µ—А–µ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —Б–∞–Љ–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М.

1 –Є—О–љ—П/24 –Љ–∞—П 1916–≥. –Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –§–Є–ї–∞—А–µ—В –±—Л–ї —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є. –Я–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є –±—Л–ї–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞ –І—Г—А–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –њ—А–Њ–і–∞—В—М —Б—Г–і–љ–Њ –Я–ї–∞–≤—Г—З–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–≤—В.–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г—А–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —А—Л–±–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї—Г –±–µ–Ј –≤–µ–і–Њ–Љ–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞.

2 –≤–µ—А—Б–Є—П: –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –±—Л–ї–∞ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –У. –Х. –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞.

–Я–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ-–С–Њ–ї–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ, –∞ —Б –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1916 –≥–Њ–і–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ц–µ–ї—В–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –≤–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –µ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О.

–Я–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є: 17 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1918 –≥–Њ–і–∞ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і—С–љ –Њ—В —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ц–µ–ї—В–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—С–Љ –Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—С–љ –љ–∞ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Э–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б–µ–±–µ –Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ 4-—Е –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–љ—Л–µ –ї–Є—Б—В—Л –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ф–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ч–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–љ–Ї–∞ –љ–∞ 9000 —А—Г–±. –і–ї—П —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –і–ї—П –≤—Л–і–∞—З–Є –Є–Ј –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П –љ–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –±–µ–і–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –Є—Е —Б–µ–Љ–µ–є.

–І–ї–µ–љ –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ 3-–є —Б–µ—Б—Б–Є–Є.

–І–ї–µ–љ –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ 3-–є —Б–µ—Б—Б–Є–Є.

–° 23 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1918 –≥–Њ–і–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є.

–Ц–Є–ї –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1919 –≥–Њ–і–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є –Є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –§–Є–ї–∞—А–µ—В (–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є) –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≥–љ–∞–љ—Л, –≤—Б–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ.

13 –Љ–∞—П 1919 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –°–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –Є –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ. –Т–µ—Б–љ–Њ–є 1921 –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ –і–Њ–љ–Њ—Б—Г –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Ж–µ–≤. –Э–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ґ–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В—О—А—М–Љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Є–µ—А–∞—А—Е–∞–Љ–Є –¶–µ—А–Ї–≤–Є: –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞–Љ–Є –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–Њ–Љ (–І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Л–Љ), –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Њ–Љ (–°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤—Л–Љ), –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞–Љ–Є –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–Љ (–Я–Њ–Ј–і–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ), –Я–µ—В—А–Њ–Љ (–Ч–≤–µ—А–µ–≤—Л–Љ), –У—Г—А–Є–µ–Љ (–°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ), –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–µ–Љ (–У—А–Є—Б—О–Ї–Њ–Љ).

–Я–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Т–І–Ъ –Ј–∞ ¬Ђ–∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—О¬ї –≤—Л—Б–ї–∞–љ –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—О.

–£–Љ–µ—А –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1921 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–µ[1]. –Я—А–Њ—В–Њ–њ—А–µ—Б–≤–Є—В–µ—А –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л: ¬Ђ–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –§–Є–ї–∞—А–µ—В –і–Њ–ї–≥–Њ —В–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Г–Љ–µ—А–µ—В—М. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ–љ –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ –љ–µ —А–Њ–Ј–і–∞–ї –≤—Б–µ –і–µ–љ—М–≥–Є вАФ –≥–і–µ-—В–Њ –≤ —П—Й–Є–Ї–µ –Є–ї–Є –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–µ –њ–Њ–і—А—П—Б–љ–Є–Ї–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –і–≤–µ –Ї–Њ–њ–µ–є–Ї–Є. –Ф–µ–љ—М–≥–Є –љ–∞—И–ї–Є –Є –Њ—В–і–∞–ї–Є –љ–Є—Й–Є–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П¬ї.

- –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ—Г –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г –Њ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є–Є –Є–љ–Њ—А–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ // –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –њ–Њ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. 1895. вДЦ 12.

- –У—А–µ—Е –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М. –Ґ—Г–ї–∞, 1898.

- –†–µ—З—М –њ—А–Є –љ–∞—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞. –Ґ—Г–ї–∞, 1899 (–Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є. 1914. вДЦ 9. –°. 253вАУ255).

- –†–µ—З–Є –Є –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П // –Т—П—В—Б–Ї–Є–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є. 1905. вДЦ 1вАУ3, 5вАУ6, 9, 11, 21, 23.

- –Т–Є–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞—Е–Њ–Љ–Є—П (—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ) // –Т—П—В—Б–Ї–Є–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є. вДЦ 12.

- –Я–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П –Є —А–µ—З—М // –Т—П—В—Б–Ї–Є–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є. 1906. вДЦ 1/2, 34, 37.

- –Я–Њ—Г—З–µ–љ–Є–µ –≤ –і–µ–љ—М –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ // –Т—П—В—Б–Ї–Є–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є. 1907. вДЦ 51/52.

- –Т–Њ–Ј–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г –Т—П—В—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є // –Т—П—В—Б–Ї–Є–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є. 1912. вДЦ 18.

–Я—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є:

6 –Є—О–љ—П 2008 –≥–Њ–і–∞ –≤ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ –†–µ–±—А–Њ–≤–Ї–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–Є—А –Ы–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е. –Э–Њ–≤—Л–є —Е—А–∞–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–∞, —Б—А—Г–± –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ —Б–µ–ї–µ –Ѓ—А–Њ–≤–µ –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г, –і–ї–Є–љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В 20 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –≤—Л—Б–Њ—В–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є вАУ 7 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –†–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Њ—В–і–µ–ї–Ї–Є —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Г–і—Г—В –љ–∞—З–∞—В—Л –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ.

–Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 2016 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П —Е—А–∞–Љ–∞ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞.

16 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2016 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ—П. –Ь–Њ–ї–µ–±–µ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є –Я—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В. –Т –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ—Л–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л, —Б–њ–Њ—А—В–Ј–∞–ї, —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–∞—П –Є –≤—Б—С –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –і–ї—П –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤.

[1] –Я–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ 1921–≥. –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј –њ–Њ –њ—Г—В–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г. –Я–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–µ –≤ 1921–≥.