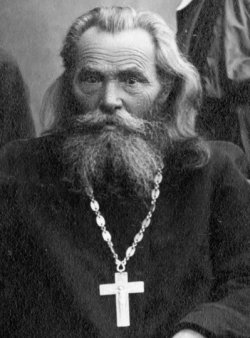

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є (1845-1931)

–Ъ –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤—Б–µ—Е –Ј–∞ –≤–µ—А—Г –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Г –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –≤ –•–• –≤–µ–Ї–µвА¶

–Ъ –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤—Б–µ—Е –Ј–∞ –≤–µ—А—Г –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Г –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –≤ –•–• –≤–µ–Ї–µвА¶

–Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 13 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1845 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –і—М—П–Ї–Њ–љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤ —Б–µ–ї–µ –Я—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–µ –Ы—О–±–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 10 –ї–µ—В, –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –љ–µ –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є—Ж—Л, –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л, –Є –њ—А–Њ–і–∞–ї –µ—С, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М —Б—Л–љ–∞ —Г—З–Є—В—М—Б—П. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –±—Л–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞, –Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є—В –µ–Љ—Г –њ–Њ—Н–Љ—Г ¬Ђ–°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З - –°—В–∞—А–Є—З–Њ–Ї¬ї. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б—В–∞—А–∞–љ–Є—П–Љ –Њ—В—Ж–∞, –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –њ—А–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, —З–µ—А–µ–Ј 5 –ї–µ—В –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –µ–≥–Њ. –° 15 –ї–µ—В –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є (—Б—А–µ–і–љ–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ), –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –≥–і–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї–Є. –Ц–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–µ –•–∞–±–∞—А–Њ–≤–Њ–є, —Г –љ–Є—Е —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —В—А–Њ–µ –і–µ—В–µ–є: —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є (1870) –Є –Я–∞–≤–µ–ї (1873) –Є –і–Њ—З—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ (1886). –°—В–∞—А—И–Є–є –±—А–∞—В –Р–њ–њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Ш–≤–∞–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В—П–ґ—С–ї–Њ–µ —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Ґ—Г—А–µ—Ж–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ 1877-1878 –≥–≥. –Є —З–µ—А–µ–Ј 2 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П (–≤ 1880 –≥–Њ–і—Г). –Х—Й–µ —А–∞–љ—М—И–µ —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞, –Є—Е –і–µ—В–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –≤–Ј—П–ї –Є—Е –≤ —Б–≤–Њ—О —Б–µ–Љ—М—О. –Я—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–≤ 25 –ї–µ—В —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З —Г–ґ–µ –≤ –Ј—А–µ–ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В –≤ –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ, –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є —Н—В—Г —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —З–∞—Й–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї—Л –Ь–Њ–Ї—А–Њ–≥–Њ.

–Т 1899 –≥–Њ–і—Г –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—П –Ј–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Ц–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ (—Б–µ–є—З–∞—Б –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є), –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –≤ 1904 –≥–Њ–і—Г.

–Т 1903 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Њ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–є ¬Ђ–Я—А–Є—В—З–Є –Њ –±–ї—Г–і–љ–Њ–Љ —Б—Л–љ–µ¬ї. –Х–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞ ¬Ђ–°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З вАУ —Б—В–∞—А–Є—З–Њ–Ї¬ї, –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1891 –≥–Њ–і—Г –≤ 7000 —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ –Є–Љ–µ–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Г—Б–њ–µ—Е. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–Љ –Њ—А–і–µ–љ–∞ –°–≤—П—В–Њ–є –Р–љ–љ—Л III —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –Э–∞ –Њ—А–і–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ ¬Ђ–Э–∞—И–µ–Љ—Г –Э–∞–і–≤–Њ—А–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї—Г, –£—З–Є—В–µ–ї—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞¬ї. –Т –Ґ–∞–±–µ–ї–µ –Њ —А–∞–љ–≥–∞—Е —З–Є–љ –љ–∞–і–≤–Њ—А–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї 7 –Ї–ї–∞—Б—Б—Г. –Ф–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –µ–µ –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Є –Ї –Ј–≤–∞–љ–Є—О –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е. –Ю–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ - "–Т–∞—И–µ –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ–±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–Є–µ".

–†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, –≥–Њ–і—Л –Э–≠–Я–∞. –Т 1930-–Љ –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є вА¶

–†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, –≥–Њ–і—Л –Э–≠–Я–∞. –Т 1930-–Љ –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є вА¶

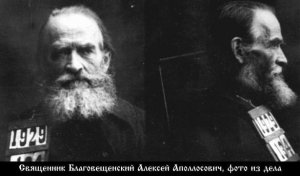

–Ф–Њ—З—М –Њ. –Р–њ–њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –У—А–Є–≥–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є. –Ш–Љ–µ—П –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Њ–љ–∞ –њ–Є—Б–∞–ї–∞ —Б—В–Є—Е–Є, –≤–µ–ї–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї—Г –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–∞ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–Њ–≤–Є—З (1869-?) —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ. –Т 1898 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є: –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±., –Я–Њ—И–µ—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–є —Г–µ–Ј–і, —Б. –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≥–ї–µ–±—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞ –°–Њ–≥–µ, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–≤–≤. –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Є –У–ї–µ–±–∞. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П (–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ 05.12.1892). –Ъ–∞–љ–і–Є–і–∞—В –≤ —З–ї–µ–љ—Л –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ (1904вАУ1913), —З–ї–µ–љ –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ (1913вАУ1916), –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є (–≤ 1920-—Е). –Ф–µ–њ—Г—В–∞—В –Њ—В –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–ї–∞—Е. –І–ї–µ–љ —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ –Я–Њ—И–µ—Е–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г. –Ф–µ–њ—Г—В–∞—В –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ—И–µ—Е–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Ј–і–∞, –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Ј–і–∞ (1910, 1914). –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М –≤ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≥–ї–µ–±—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є –У–Њ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. 9 –љ–Њ—П–±—А—П 1929 –≥–Њ–і–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –≤ ¬Ђ–њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Е–Њ—А. 3 —П–љ–≤–∞—А—П 1930 –≥–Њ–і–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞ —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞. –£—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–Њ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї–Њ 5 –і–µ—В–µ–є:

- –і–Њ—З—М –Ь–∞—А–Є—П 1894 –≥.—А.;

- –і–Њ—З—М –Ь–∞—А–Є—П 1894 –≥.—А.;

- —Б—Л–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А 1896 –≥.—А.;

- –і–Њ—З—М –Р–љ–љ–∞ 1898 –≥.—А.;

- –і–Њ—З—М –Ю–ї—М–≥–∞ 1901 –≥.—А.;

- —Б—Л–љ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б 1904–≥.—А.

–Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤ —Б—В–∞—В—М–Є –Њ –њ—А–њ–Љ—З. –Р–љ–љ–µ (–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є) –≤–Ї—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–Њ—В –њ—А—П–Љ–Њ–є —В–µ–Ї—Б—В –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–Њ–≤–Є—З–∞ –§–Њ–Ї–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–Љ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –Ч–∞–≤–∞—А–Є–љ—Л—Е, –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј—Г—З–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ–Њ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ –∞—А—Е–Є–≤–∞–Љ, —Д–Њ—В–Њ –Є –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В-–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ: ¬Ђ–Ш–Ј—Г—З–∞—П —Б—В–∞—В—М–Є –Њ –њ—А–Љ—З.–Р–љ–љ–µ (–Ь–∞—А–Є–Є) –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В—Г, –Љ—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –љ–Є—Е –Ј–∞–Ї—А–∞–ї–∞—Б—М –Њ—И–Є–±–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П, –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ, —А–∞—Б—В–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ ¬Ђ–њ–∞—Г—В–Є–љ–µ¬ї, –≤–≤–Њ–і—П –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Й—Г—Й–Є—Е¬ї. ¬Ђ–Э–∞—Б –Ї–∞–Ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–±–Є–ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М —Д–∞–Ї—В—Л –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1950-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Њ–±—Й–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –Ь–∞—А–Є–µ–є (—П–Ї–Њ–±—Л —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ–Њ–є). –Ю–љ–∞ —Б —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –Ю–ї—М–≥–Њ–є –Є –±—А–∞—В–Њ–Љ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–Њ–Љ, –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –Ї –љ–∞–Љ  –љ–∞–≤–µ—Й–∞—В—М —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ - —В—С—В–Ї—Г –Є –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Є —Б–µ—Б—В—С—А. –Ш —Н—В–Њ –≤—Б—С –µ—Б—В—М –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е! –Ь–∞—А–Є—П —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –≤ 1985 –≥–Њ–і—Г.

–љ–∞–≤–µ—Й–∞—В—М —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ - —В—С—В–Ї—Г –Є –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Є —Б–µ—Б—В—С—А. –Ш —Н—В–Њ –≤—Б—С –µ—Б—В—М –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е! –Ь–∞—А–Є—П —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –≤ 1985 –≥–Њ–і—Г.

–Т –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В–∞—В–µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –њ—А–Љ—З.–Р–љ–љ–µ (–≤ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ь–∞—А–Є–Є) - —Б—В–∞—А—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ 1898 –≥–Њ–і—Г. –≠—В–Њ –љ–µ —В–∞–Ї! –Т —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Р–љ–љ–∞,3-–є —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї, –∞ –Ь–∞—А–Є—П —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ 1894 –≥–Њ–і—Г, –љ–∞ 4 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–љ—М—И–µ! –Р–љ–љ–∞ вАУ —В–∞–Ї –Ј–≤–∞–ї–Є –±—Г–і—Г—Й—Г—О –њ—А–Љ—З. –Р–љ–љ—Г –≤ –Њ–±—Й–Є–љ–µ, –Є —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ! –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—О—В –њ–Є—И—Г—Й–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–∞ –Ь–∞—А–Є—П –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –Є–Љ—П –Р–љ–љ–∞. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–∞—В–µ–є –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–є –Ї–∞–Ї –Р–љ–љ–∞, –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ –Њ.–Ґ–Є—Е–Њ–љ –±—Л–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±–µ–Є—Е —Б–µ—Б—В—С—А: –Ь–∞—А–Є–Є –Є –Р–љ–љ—Л. –Ш –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –љ–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ —З—В–Њ ¬Ђ–Њ–±–µ —Б–µ—Б—В—А—Л —Г—И–ї–Є –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М¬ї. –Э–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –≤ –Њ–±—Й–Є–љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±–µ —Б–µ—Б—В—А—Л, –Ь–∞—А–Є—П —В–Њ–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Є –Њ—В—Б—О–і–∞ –њ—Г—В–∞–љ–Є—Ж–∞ —Б –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є.

–Ь—Л —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ –њ—А–Љ—З. –Р–љ–љ–∞ - —Н—В–Њ –љ–µ —Б—В–∞—А—И–∞—П –і–Њ—З—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П, –∞ 3-–є —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї - –Є –≤ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є, –Є –≤ –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–µ - –Р–љ–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П.

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж–∞ –Р–Э–Э–Р, (–≤ –Љ–Є—А—Г –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Ь–∞—А–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–∞,1898вАУ1937 –≥–≥.) вАУ –њ–∞–Љ—П—В—М 26 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, –≤ –°–Њ–±–Њ—А–µ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є –≤ –°–Њ–±–Њ—А–µ –†–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ-–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е. –°—В–∞—А—И–∞—П –і–Њ—З—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–Њ–≤–Є—З–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –С—Л–ї–∞ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–∞ –Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–љ–∞ (–І—Г–ї–Ї–Њ–≤–∞). –Т 1921 –≥. –≤ —Б–µ–ї–µ –Ч–∞—Е–∞—А—М–Є–љ–µ –Я–µ—А–≤–Њ–Љ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Й–Є–љ–∞, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–∞—П ¬Ђ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Њ–є¬ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –љ–∞–і–µ—П—Б—М –љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ–µ –њ–∞–і–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Э–Є–Ї–Њ–љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Э–∞ –Њ–±—Й–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —В–∞–є–љ—Л–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—С–Љ, —Б—В–∞–ї–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П ¬Ђ–∞–≥–µ–љ—В—Г—А–љ—Л–µ —Б–≤–Њ–і–Ї–Є¬ї; –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1931 –≥. –Ю–У–Я–£ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ–±—Й–Є–љ—Л, –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –≤ 1932 –≥. –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞. –Р–љ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–∞ 29 –∞–њ—А–µ–ї—П 1931 –≥. –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–µ. –Э–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М —Б—В–Њ–є–Ї–Њ, –љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ —Д–∞–Ї—В–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. 23 –∞–њ—А–µ–ї—П 1932 –≥. –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –љ–∞ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-—В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –ї–∞–≥–µ—А–µ–є, –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Њ—В–±—Л–≤–∞–ї–∞ –≤ —Б–Њ–≤—Е–Њ–Ј–µ –£–Э–Ъ–Т–Ф –≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ 1934 –≥. —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є—Ж–µ–є –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–µ–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–Ъ–Њ–ї–Њ–Ї—И–∞ –†—Л–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –° –љ–µ–є –ґ–Є–ї–∞ 17-–ї–µ—В–љ—П—П –Р–љ–љ–∞ –Ъ–µ—Б–∞—А–µ–≤–∞, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Р–љ–љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В—Г –Э–Є–Ї–Њ–љ—Г, —Б–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –Њ—В —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П —Б –µ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —З–∞–і–∞–Љ–Є. 22 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1937 –≥. –Р–љ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—О –≤ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ш –≤ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –Њ–љ–∞ –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Є–љ—Л –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–і–∞–ї–∞. –Р–љ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —В—А–Њ–є–Ї–Є –£–Э–Ъ–Т–Ф –њ–Њ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ—В 7 –Љ–∞—А—В–∞ 1937 –≥. –Ь–µ—Б—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –†–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ 25 –Љ–∞—П 1989 –≥. –Я—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ–±–Њ—А–Њ–Љ –†–Я–¶ 2000 –≥.

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Я–∞–≤–µ–ї –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–Њ–≤–Є—З –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є вАУ (1873 -?). –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Љ–Њ–µ. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–µ–ї–∞ –®–∞—Е–Њ–≤–Њ –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ 30 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1937 –≥–Њ–і–∞. –Ю–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ: –Р–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—П. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А5 –љ–Њ—П–±—А—П 1937 –≥–Њ–і–∞: 10 –ї–µ—В –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л. –†–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–≤–Њ–∞–љ 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1962 –≥–Њ–і–∞.

–°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –≤ 1931 –≥–Њ–і—Г –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ 86 –ї–µ—В. –Я–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є –Є –Њ–±–∞ –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞, —В–Њ–ґ–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є. –Ш–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –љ–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –њ—А–µ–і–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є –≤–µ—А—Л, –љ–µ –њ—А–µ–і–∞–ї–Є –Њ—В—Ж–Њ–≤, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –Њ–±–∞ —Б–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –≤ –ї–∞–≥–µ—А—П.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Э–Є–Ї–Њ–ї—Л –Ь–Њ–Ї—А–Њ–≥–Њ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ; –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М; –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Э–Є–Ї–Њ–ї—Л –Ь–Њ–Ї—А–Њ–≥–Њ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ; –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М; –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ.

–Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1734. –Ч–і–∞–љ–Є–µ —В–Є–њ–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–µ—А–Є–Ї –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–µ, –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ–µ –њ—П—В—М—О –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є, —Б —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є –Є —З–µ—В—Л—А—С—Е—К—П—А—Г—Б–љ–Њ–є —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є. –Т —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є –њ—А–Є–і–µ–ї—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Є –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є—П –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —П—А—Г—Б–µ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–і–µ–ї. –Ч–∞–Ї—А—Л—В–∞ –≤ 1930, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ–∞, –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ –Ј–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ. –Т –љ–∞—И–Є –і–љ–Є —Г –Љ–µ—Б—В–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б—В—А–Њ–Є—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є –Љ–∞–ї—Л–є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г.