–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є (–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–є) –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З (1247-1276 –≥–≥.)

–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–є –≤ 1272-1276 –≥–≥. –Ъ–љ—П–Ј—М –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є –≤ 1273-1276 –≥–≥. –Ш–Ј —А–Њ–і–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ-–°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –±—Л–ї –Љ–ї–∞–і—И–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—З–∞ –Є —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–љ—Л –†–Њ—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤—Л –Ь—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–љ—Л.

–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–є –≤ 1272-1276 –≥–≥. –Ъ–љ—П–Ј—М –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є –≤ 1273-1276 –≥–≥. –Ш–Ј —А–Њ–і–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ-–°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –±—Л–ї –Љ–ї–∞–і—И–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—З–∞ –Є —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–љ—Л –†–Њ—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤—Л –Ь—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–љ—Л.

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ-–љ–∞-–Ъ–ї—П–Ј—М–Љ–µ. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–µ–Љ –њ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї—Г, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –і—П–і–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –≤ 1246 –≥–Њ–і—Г.

–Т 1271 –≥. —А–∞–Ј–≥–Њ—А–µ–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–µ–Љ –Є –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є, –∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є, –Є–Ј —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б –±—А–∞—В–Њ–Љ, –≤—Б—В–∞–ї –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–µ–≤. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ –Ю—А–і—Г, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї —Е–∞–љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤—Л –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж—Л, –∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї —Б –і–Њ—А–Њ–≥–Є —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–µ–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –±–µ–і—Г — –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–µ —В–∞—В–∞—А, –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –µ–≥–Њ –±—А–∞—В –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Г —В–∞–Ї—Г—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л –Є –ї–Є—И–љ–Є—Е —Б–њ–Њ—А–Њ–≤ –±—Л—В—М –≤—Л–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ґ–∞–Ї –Ї–љ—П–Ј—М –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї —Б–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –Љ–Є—А —Б –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є, —Б–∞–Љ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ –Ю—А–і—Г, –љ–Њ —Г–Љ–µ—А –≤ 1272 –≥. –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є.

–Т 1271 –≥. —А–∞–Ј–≥–Њ—А–µ–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–µ–Љ –Є –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є, –∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є, –Є–Ј —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б –±—А–∞—В–Њ–Љ, –≤—Б—В–∞–ї –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–µ–≤. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ –Ю—А–і—Г, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї —Е–∞–љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤—Л –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж—Л, –∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї —Б –і–Њ—А–Њ–≥–Є —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–µ–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –±–µ–і—Г — –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–µ —В–∞—В–∞—А, –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –µ–≥–Њ –±—А–∞—В –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Г —В–∞–Ї—Г—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л –Є –ї–Є—И–љ–Є—Е —Б–њ–Њ—А–Њ–≤ –±—Л—В—М –≤—Л–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ґ–∞–Ї –Ї–љ—П–Ј—М –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї —Б–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –Љ–Є—А —Б –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є, —Б–∞–Љ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ –Ю—А–і—Г, –љ–Њ —Г–Љ–µ—А –≤ 1272 –≥. –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –Ї–љ—П–Ј—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ —Б–µ–ї –µ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є, —Б—Л–љ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–Љ–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –і–∞–љ—Л –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–µ–Љ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–∞–Љ, –∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Ї–љ—П–ґ–Є—В—М –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ–Є –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ. –Э–Њ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї —Г—Б—В—Г–њ–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–∞–≤. –Ю–љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–∞—В–∞—А –Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–∞, –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–∞ —В–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–Є–ї–Њ–є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–µ–≤ –Є–Ј–±—А–∞—В—М –µ–≥–Њ. –Ю–љ –њ–Њ—И–µ–ї –≤–Њ–є–љ–Њ–є –љ–∞ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ —Г–і–µ–ї—Л, –≤–Ј—П–ї –Ґ–Њ—А–ґ–Њ–Ї, –њ–Њ–ґ–µ–≥ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Е–Њ—А–Њ–Љ—Л, –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В–Є—Г–љ–∞. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤–ї—П —Б –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–є –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–∞, –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є, –∞ —Е–ї–µ–± –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–∞–ї.

–Ч–Є–Љ–Њ–є –≤ 1273 –≥–Њ–і—Г –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж—Л —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М —Б–≤–Њ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є—П, —Б–∞–Љ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–µ—Е–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–є –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤–ї—М. –Ъ–љ—П–Ј—М –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–ї –љ–∞ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї.

–Ч–Є–Љ–Њ–є –≤ 1273 –≥–Њ–і—Г –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж—Л —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М —Б–≤–Њ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є—П, —Б–∞–Љ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–µ—Е–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–є –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤–ї—М. –Ъ–љ—П–Ј—М –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–ї –љ–∞ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї.

–Т 1274 –≥–Њ–і—Г, –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ-–љ–∞-–Ъ–ї—П–Ј—М–Љ–µ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–∞, –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ъ–Є—А–Є–ї–ї –Є –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–≤–∞–љ –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А. –Т –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є –Ъ–Є—А–Є–ї–ї –Њ–±–ї–Є—З–∞–ї –љ–∞—А–Њ–і –Ј–∞ –љ–µ—Г–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–Љ—Л–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—Л—З–∞–Є, –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –ґ–µ - –Ј–∞ –љ–µ—А–∞–і–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж–∞—Е, —В–Њ –µ—Б—В—М –Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–љ–µ –Ј–ї–∞, –Є –≤—Б–µ –±–µ–і—Л –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–≤–Њ–≤. –Я—А–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–Є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–µ –≤ 1275 –≥. –њ—А–Њ—И–ї–∞ —В—А–µ—В—М—П –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—М –љ–∞ –†—Г—Б–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О —Г–њ–ї–∞—В—Л –і–∞–љ–Є –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г —Е–∞–љ–∞ –Ь–µ–љ–≥—Г-–Ґ–Є–Љ—Г—А–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ, 1275 –≥–Њ–і—Г, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З —Б—К–µ–Ј–і–Є–ї –≤ –Ю—А–і—Г, –≥–і–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Е–∞–љ–∞ –С–µ—А–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Ј—П–ї –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є –µ–≥–Њ –±—А–∞—В –Ґ–Є–Љ—Г—А. –Я–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Є–Ј –Ю—А–і—Л –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З —Г–Љ–µ—А –≤ 1276 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –њ—А–Њ–Ї–љ—П–ґ–Є–≤ –≤—Б–µ–≥–Њ 4 –≥–Њ–і–∞.

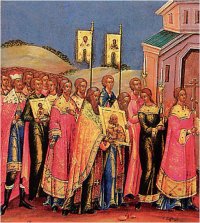

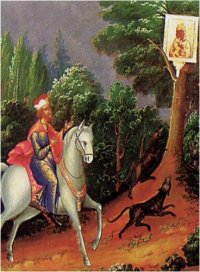

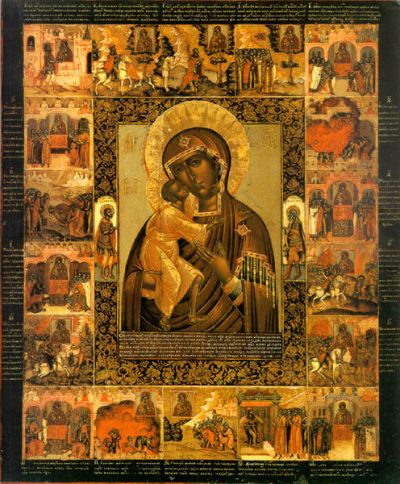

–Т –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ 1213 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–Њ–є —Г–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ—А–Њ–і –±—Л–ї —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ, –∞ –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Г–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –њ–ї–µ–љ. –І–µ—В–≤–µ—А—В—М –≤–µ–Ї–∞ —Б–њ—Г—Б—В—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–∞ —Г—З–∞—Б—В—М –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–і–∞–Љ–Є –С–∞—В—Л—П. –Э–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –љ–µ —Б–ї–Њ–Љ–Є–ї–Є –і—Г—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є. –Т 1272 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і, —Б–Њ–±–Є—А–∞–≤—И–Є–є –і–∞–љ—М –њ–Њ –Ј–і–µ—И–љ–Є–Љ –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ, –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –і—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ—Ж—Л —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ. –Т–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Њ—В—А—П–і –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З. –Я–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, –њ–Њ–±–µ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –§—С–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–∞ –њ—А–Є –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Є —Б—В–∞–ї–∞ —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є –і–ї—П –µ–≥–Њ —Г–і–µ–ї–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Ј—П–ї –Њ–љ –µ—С –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П, —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—П –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є. –Э–∞ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П–ї —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї—А–µ—Б—В, –Є –њ—А–Њ—Б–ї—Л–ї–Њ —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–∞–Ї –°–≤—П—В–Њ–µ. –Ґ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ –Њ–Ј–µ—А–Њ, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –±–Є—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–µ—А–µ–≤–љ—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г.

–Т –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ 1213 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–Њ–є —Г–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ—А–Њ–і –±—Л–ї —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ, –∞ –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Г–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –њ–ї–µ–љ. –І–µ—В–≤–µ—А—В—М –≤–µ–Ї–∞ —Б–њ—Г—Б—В—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–∞ —Г—З–∞—Б—В—М –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–і–∞–Љ–Є –С–∞—В—Л—П. –Э–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –љ–µ —Б–ї–Њ–Љ–Є–ї–Є –і—Г—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є. –Т 1272 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і, —Б–Њ–±–Є—А–∞–≤—И–Є–є –і–∞–љ—М –њ–Њ –Ј–і–µ—И–љ–Є–Љ –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ, –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –і—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ—Ж—Л —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ. –Т–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Њ—В—А—П–і –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З. –Я–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, –њ–Њ–±–µ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –§—С–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–∞ –њ—А–Є –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Є —Б—В–∞–ї–∞ —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є –і–ї—П –µ–≥–Њ —Г–і–µ–ї–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Ј—П–ї –Њ–љ –µ—С –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П, —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—П –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є. –Э–∞ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П–ї —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї—А–µ—Б—В, –Є –њ—А–Њ—Б–ї—Л–ї–Њ —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–∞–Ї –°–≤—П—В–Њ–µ. –Ґ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ –Њ–Ј–µ—А–Њ, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –±–Є—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–µ—А–µ–≤–љ—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г.

–Я—А–Є –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л: –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–Љ–ї—М, –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ, –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –љ–∞ –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ.

–Ґ–µ–ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Њ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –§–µ–Њ–і–Њ—А–∞ –°—В—А–∞—В–Є–ї–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Ї –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–Њ—А—Г –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–Љ–ї—П 16 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1263 –≥.

–Я–∞–Љ—П—В—М –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ –Є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–∞ –≤ –ї–Є—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—П—Е –Ї –∞–Ї–∞—Д–Є—Б—В—Г —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–µ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –љ–∞ —Д—А–µ—Б–Ї–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –°–њ–∞—Б–∞ –љ–∞ –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –≥–і–µ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Љ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞, —Б—В–∞–≤—И–∞—П –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є—Б–Ї–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е.

–°—В–∞—А—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –Ї –µ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї—Г, —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О.