21 –Љ–∞—П. –Я–∞–Љ—П—В—М –Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–µ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ

21 –Љ–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –ї—О–±–Є–Љ–µ–є—И–µ–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–µ –•—А–Є—Б—В–∞, «–∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–µ –ї—О–±–≤–Є», –Ш–Њ–∞–љ–љ–µ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ. –Ю–љ –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Х–≥–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є –Є –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, —Г—Б—Л–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А—М—О. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ «–°—Л–љ–Њ–Љ –≥—А–Њ–Љ–∞» –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Х–≥–Њ –≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є –Њ—В –≥—А–µ—Е–∞, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –≥—А–Њ–Љ—Г, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Б–ї—Л—И–∞—В—М—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Љ–Є—А–µ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—О —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Л —Б—А–µ–і–Є —П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–µ–Є—Б—З–Є—Б–ї–Є–Љ—Л—Е —З—Г–і–µ—Б, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –і–ї—П –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–Љ–Њ—Й–µ–є –ї—О–і–µ–є –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –≤ –љ–Є—Е –≤–µ—А—Л, –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–≤—П—В–Њ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ (—З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–µ), —В—А–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П –Ї –њ–∞—Б—В–≤–µ, –Є –Ї–љ–Є–≥—Г –Ю—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –Р–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—Б–Є—Б.

21 –Љ–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –ї—О–±–Є–Љ–µ–є—И–µ–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–µ –•—А–Є—Б—В–∞, «–∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–µ –ї—О–±–≤–Є», –Ш–Њ–∞–љ–љ–µ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ. –Ю–љ –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Х–≥–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є –Є –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, —Г—Б—Л–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А—М—О. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ «–°—Л–љ–Њ–Љ –≥—А–Њ–Љ–∞» –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Х–≥–Њ –≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є –Њ—В –≥—А–µ—Е–∞, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –≥—А–Њ–Љ—Г, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Б–ї—Л—И–∞—В—М—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Љ–Є—А–µ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—О —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Л —Б—А–µ–і–Є —П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–µ–Є—Б—З–Є—Б–ї–Є–Љ—Л—Е —З—Г–і–µ—Б, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –і–ї—П –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–Љ–Њ—Й–µ–є –ї—О–і–µ–є –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –≤ –љ–Є—Е –≤–µ—А—Л, –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–≤—П—В–Њ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ (—З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–µ), —В—А–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П –Ї –њ–∞—Б—В–≤–µ, –Є –Ї–љ–Є–≥—Г –Ю—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –Р–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—Б–Є—Б.

–Ф–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–љ–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї –≤—Б–µ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –ї—О–±–≤–Є: «–Ф–µ—В–Є, –ї—О–±–Є—В–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞». –°–≤—П—В–Њ–є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Ш–Њ–∞–љ–љ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ —Б—В–∞ —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ –ї–µ—В. –Ю–љ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –≤—Б–µ—Е –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –і–Њ–ї–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ґ–Є–≤—Л–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –≥–Њ–і –Є–Ј –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ 21 (8 —Б—В.—Б—В.) –Љ–∞—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї —В–Њ–љ–Ї–Є–є –њ—А–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –Є –Є—Б—Ж–µ–ї—П–ї–Є—Б—М –Є–Љ –Њ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є.

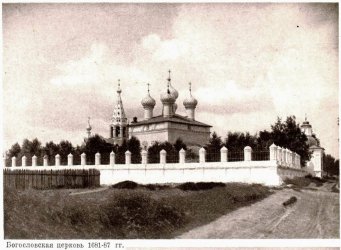

–Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, —А—П–і–Њ–Љ —Б –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1686–≥. –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —З–µ—Б—В—М –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞ —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –Т 1735–≥. –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ —Д—А–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –∞—А—В–µ–ї—М—О –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤. –†–µ–і–Ї–Є–є –і–ї—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–µ—В –љ–∞—Б —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤—А–∞—В–∞–Љ–Є XVIII –≤. —Б –±–∞—А–Њ—З–љ—Л–Љ –±–∞–ї–і–∞—Е–Є–љ–Њ–Љ –Є —А–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞–Љ–Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П – –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ 1949–≥. —З–∞—Б—В—М –Є–Ї–Њ–љ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –≤ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–µ —Е—А–∞–Љ—Л, —З–∞—Б—В—М «–±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞». –° —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –Є–Љ–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–Є—Ж –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є, –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ–Ї–Њ—П—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–Љ —Е—А–∞–Љ. –Т –љ–µ–є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є (–†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤, +1811), –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П —В–µ–ї–Њ –≤–Є–Ї–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–∞ (–Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤–∞,+1905). –Ь—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–µ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є–µ –µ–≥–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Э–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Є –Ї—А–µ—Б—В–∞—Е –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–∞ —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Є –Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є: –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞-–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –У–Њ–ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (+1854), —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –Ш–ї–ї–∞—А–Є—П –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞ –С–µ–ї—П–µ–≤–∞ (+1903), –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Є–µ—А–µ—П –Т–∞–ї–µ—А–Є—П –С—Г—А–і–Є–љ–∞ (+2002) –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е. –Т 1944 –≥. –Њ–њ–Є—Б—М –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б—Г–і–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ—Е –Є–Ј—К—П—В–Є–є, –≤ –љ–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л: –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П 1677, 1760–≥–≥, –Є–Ї–Њ–љ—Л, —Е–Њ—А—Г–≥–≤–Є. –Т 1949 –≥. —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –Т –љ—С–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В—Б—П —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-—А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї 1960 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П. –Т 1970 –≥–Њ–і–∞—Е –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Ъ. –У. –Ґ–Њ—А–Њ–њ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є—О –Њ–≥—А–∞–і—Л —Б –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є. –Ы–Є—И—М –њ–Њ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤—Г –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ (–Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–∞) –Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л, –Њ–љ –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤ 1992–≥. –Т 1993–≥. —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ–µ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–ї –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Ш–µ—А–Њ–љ–Є–Љ (–Ґ–µ—Б—В–Є–љ). –Ю–љ –ґ–µ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞, –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –µ—Й–µ —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П. –Ґ—А—Г–і–∞–Љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞—Б—В–Њ–≤ –Є –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л, —Е—А–∞–Љ –Є –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–∞—П –Ї –љ–µ–Љ—Г —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –±—Л–ї–Є –Њ—З–Є—Й–µ–љ—Л –Њ—В –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –Ч–∞–±–Њ—В–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ–љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є –≤–Є–і. –Т 2005–≥. —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є.

–Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, —А—П–і–Њ–Љ —Б –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1686–≥. –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —З–µ—Б—В—М –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞ —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –Т 1735–≥. –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ —Д—А–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –∞—А—В–µ–ї—М—О –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤. –†–µ–і–Ї–Є–є –і–ї—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–µ—В –љ–∞—Б —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤—А–∞—В–∞–Љ–Є XVIII –≤. —Б –±–∞—А–Њ—З–љ—Л–Љ –±–∞–ї–і–∞—Е–Є–љ–Њ–Љ –Є —А–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞–Љ–Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П – –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ 1949–≥. —З–∞—Б—В—М –Є–Ї–Њ–љ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –≤ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–µ —Е—А–∞–Љ—Л, —З–∞—Б—В—М «–±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞». –° —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –Є–Љ–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–Є—Ж –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є, –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ–Ї–Њ—П—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–Љ —Е—А–∞–Љ. –Т –љ–µ–є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є (–†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤, +1811), –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П —В–µ–ї–Њ –≤–Є–Ї–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–∞ (–Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤–∞,+1905). –Ь—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–µ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є–µ –µ–≥–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Э–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Є –Ї—А–µ—Б—В–∞—Е –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–∞ —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Є –Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є: –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞-–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –У–Њ–ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (+1854), —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –Ш–ї–ї–∞—А–Є—П –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞ –С–µ–ї—П–µ–≤–∞ (+1903), –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Є–µ—А–µ—П –Т–∞–ї–µ—А–Є—П –С—Г—А–і–Є–љ–∞ (+2002) –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е. –Т 1944 –≥. –Њ–њ–Є—Б—М –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б—Г–і–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ—Е –Є–Ј—К—П—В–Є–є, –≤ –љ–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л: –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П 1677, 1760–≥–≥, –Є–Ї–Њ–љ—Л, —Е–Њ—А—Г–≥–≤–Є. –Т 1949 –≥. —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –Т –љ—С–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В—Б—П —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-—А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї 1960 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П. –Т 1970 –≥–Њ–і–∞—Е –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Ъ. –У. –Ґ–Њ—А–Њ–њ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є—О –Њ–≥—А–∞–і—Л —Б –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є. –Ы–Є—И—М –њ–Њ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤—Г –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ (–Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–∞) –Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л, –Њ–љ –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤ 1992–≥. –Т 1993–≥. —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ–µ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–ї –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Ш–µ—А–Њ–љ–Є–Љ (–Ґ–µ—Б—В–Є–љ). –Ю–љ –ґ–µ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞, –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –µ—Й–µ —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П. –Ґ—А—Г–і–∞–Љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞—Б—В–Њ–≤ –Є –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л, —Е—А–∞–Љ –Є –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–∞—П –Ї –љ–µ–Љ—Г —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –±—Л–ї–Є –Њ—З–Є—Й–µ–љ—Л –Њ—В –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –Ч–∞–±–Њ—В–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ–љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є –≤–Є–і. –Т 2005–≥. —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є.