¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є —Д–ї–Њ—В¬ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –°–њ–Є—Б–Њ–Ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є—Е –Є –љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–∞ —Б–≤—П—В—Л—Е.

–Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. ¬Ђ–С–µ–Ј –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ¬ї, ¬Ђ–≠—В–Њ –љ–∞–і–Њ –љ–µ –Љ–µ—А—В–≤—Л–Љ, —Н—В–Њ –љ–∞–і–Њ –ґ–Є–≤—Л–Љ¬ї - –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б—П—В –ї—О–і–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –І–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ—А–Њ–ґ–Є—В –њ–∞–Љ—П—В—М—О —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤, –і–µ–і–Њ–≤ –Є –њ—А–∞–і–µ–і–Њ–≤, –≥–µ—А–Њ–µ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, —В–µ–Љ –ї—Г—З—И–µ –Њ–љ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ, —В–µ–Љ –≥–ї—Г–±–ґ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–≤–Њ—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ.

–Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. ¬Ђ–С–µ–Ј –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ¬ї, ¬Ђ–≠—В–Њ –љ–∞–і–Њ –љ–µ –Љ–µ—А—В–≤—Л–Љ, —Н—В–Њ –љ–∞–і–Њ –ґ–Є–≤—Л–Љ¬ї - –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б—П—В –ї—О–і–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –І–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ—А–Њ–ґ–Є—В –њ–∞–Љ—П—В—М—О —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤, –і–µ–і–Њ–≤ –Є –њ—А–∞–і–µ–і–Њ–≤, –≥–µ—А–Њ–µ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, —В–µ–Љ –ї—Г—З—И–µ –Њ–љ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ, —В–µ–Љ –≥–ї—Г–±–ґ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–≤–Њ—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ.

–Т—Б—С, —З—В–Њ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–Є –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤. –Ю–њ—Л—В –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї –Є –љ–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–Љ. –Ч–љ–∞—В—М –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, —Д–ї–Њ—В–∞, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –±–µ–Ј —Н–Ї–Ј–∞–ї—М—В–∞—Ж–Є–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б –љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є —Б –њ—А–Њ—И–ї—Л–Љ –Є —Б–њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±—Г–і—Г—Й–µ–µ. –Ф–∞–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є.

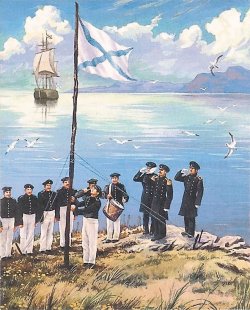

–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г—О—В—Б—П —Б –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–ї–≥—Г, —Б –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є —Б–ї–∞–±–Њ–≥–Њ, —Б –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –≤–µ—А—Л –Є –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ. –≠—В–Є –њ—А–Є–Ј—Л–≤—Л –Є –і–µ–≤–Є–Ј—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–Є—А –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –љ–∞ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –ї—О–±–Є—В —Б–≤–Њ—О —Б—В—А–∞–љ—Г, –Ї—В–Њ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї –Є –Њ—В–і–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –і—А—Г–≥–Є—Е - –љ–∞ –≤–Њ–Є–љ–∞—Е, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞—Е, –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В–µ–ї—П—Е, –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е, —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±—Г–Ї–≤—Л - –Я–∞—В—А–Є–Њ—В—Л —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ–Љ. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є —В–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –•—А–∞–Љ—Л –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ "–Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ–є –Ь–Њ–Ї—А—Л–Љ", –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–≤. –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ—Б—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Т–Њ–ї–≥–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А–µ–Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. ¬Ђ–° –љ–∞–Љ–Є –С–Њ–≥ –Є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥!¬ї

–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г—О—В—Б—П —Б –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–ї–≥—Г, —Б –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є —Б–ї–∞–±–Њ–≥–Њ, —Б –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –≤–µ—А—Л –Є –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ. –≠—В–Є –њ—А–Є–Ј—Л–≤—Л –Є –і–µ–≤–Є–Ј—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–Є—А –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –љ–∞ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –ї—О–±–Є—В —Б–≤–Њ—О —Б—В—А–∞–љ—Г, –Ї—В–Њ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї –Є –Њ—В–і–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –і—А—Г–≥–Є—Е - –љ–∞ –≤–Њ–Є–љ–∞—Е, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞—Е, –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В–µ–ї—П—Е, –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е, —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±—Г–Ї–≤—Л - –Я–∞—В—А–Є–Њ—В—Л —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ–Љ. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є —В–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –•—А–∞–Љ—Л –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ "–Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ–є –Ь–Њ–Ї—А—Л–Љ", –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–≤. –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ—Б—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Т–Њ–ї–≥–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А–µ–Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. ¬Ђ–° –љ–∞–Љ–Є –С–Њ–≥ –Є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥!¬ї

–Т –љ–∞—Б —Б–∞–Љ–Є—Е вАУ –њ—А—П–Љ–Њ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е, –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –і–µ–і–Њ–≤ –Є –њ—А–∞–і–µ–і–Њ–≤. ¬Ђ–Я–Њ–і –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Є—В–Њ–є вАУ –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –У. –У–µ–є–љ–µ. –Я–∞–Љ—П—В—М –Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞—Е, –ї—О–і—П—Е –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е, –≤—Б—В—А–µ—З–∞–≤—И–Є—Е —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ, –≤–∞–ґ–љ–∞ –і–ї—П –љ–∞—Б. –Т –±–Њ—А—М–±–µ —Б –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Є—Е–Є–µ–є –Ј–∞–Ї–∞–ї—П—В—Б—П –≤–Њ–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–µ –ї—Г—З—И–Є–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –µ–≥–Њ –і—Г—И–Є: –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ –Є–Љ—П –†–Њ–і–Є–љ—Л –Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є. –Я–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ–Є—Е —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ, –љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і–µ—П–љ–Є–є –љ–∞—И–Є—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Њ–≤ –≤ –і–µ–ї–∞—Е –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є—Е –Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є.

–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Т–Њ–ї–≥–µ. –Т–Њ–ї–≥–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–і–љ–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–є –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–µ—А–Є–Є —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–Њ –Є —Б—В–Є—Е–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є вАУ –≤–Њ–ї–ґ–∞–љ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Ї–∞—Е-–Љ–Њ—А—П–Ї–∞—Е, –Њ –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –і–µ—П–љ–Є—П—Е. –Ш—Е –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Љ–Њ—А–µ–Љ –Є —В–µ–Љ–Є –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б—В–Є—Е–Є–µ–є –Є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–Њ–є.

–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Т–Њ–ї–≥–µ. –Т–Њ–ї–≥–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–і–љ–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–є –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–µ—А–Є–Є —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–Њ –Є —Б—В–Є—Е–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є вАУ –≤–Њ–ї–ґ–∞–љ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Ї–∞—Е-–Љ–Њ—А—П–Ї–∞—Е, –Њ –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –і–µ—П–љ–Є—П—Е. –Ш—Е –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Љ–Њ—А–µ–Љ –Є —В–µ–Љ–Є –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б—В–Є—Е–Є–µ–є –Є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–Њ–є.

–Ґ—Л—Б—П—З–Є –љ–∞—И–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Њ–≤-–Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є –њ—А–Њ—И–ї–Є —Б—Г—А–Њ–≤—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Я–Њ—З—В–Є –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Є - —Г—А–Њ–ґ–µ–љ—Ж—Л –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Ь—Л —З–µ—Б—В–≤—Г–µ–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є. –Ю—В–і–∞–µ–Љ –і–∞–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є–Ј –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–є –і–Њ–ї–≥.

–Ґ—Л—Б—П—З–Є –љ–∞—И–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Њ–≤-–Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є –њ—А–Њ—И–ї–Є —Б—Г—А–Њ–≤—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Я–Њ—З—В–Є –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Є - —Г—А–Њ–ґ–µ–љ—Ж—Л –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Ь—Л —З–µ—Б—В–≤—Г–µ–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є. –Ю—В–і–∞–µ–Љ –і–∞–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є–Ј –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–є –і–Њ–ї–≥.

¬Ђ–° –љ–∞–Љ–Є –С–Њ–≥ –Є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥¬ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–µ–Љ –Ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ. –Ф–ї—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥ –≤ –≤–Є–і–µ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–∞, –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –і–Є–∞–≥–Њ–љ–∞–ї–Є –і–≤—Г–Љ—П —Б–Є–љ–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –Є—Е –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л. –Ю—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –±—Л–ї –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ –С–Њ–≥—Г –Є –Њ—В–і–∞–љ –њ–Њ–і –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Р–љ–і—А–µ—П. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–Њ—В —В–∞–Ї–ґ–µ —Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ–і –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ –Ъ–љ—П–Ј—М –Я–Њ—В–µ–Љ–Ї–Є–љ, –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—П –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –љ—Л–љ–µ  –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –§–µ–і–Њ—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞, –≤ 1790 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–і –Ъ–µ—А—З–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ь–Њ–ї–Є—В–µ—Б—М –С–Њ–≥—Г! –Ю–љ –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ—Б—М –љ–∞ –Э–µ–≥–Њ. –Ю–±–Њ–і—А–Є—В–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–Є—В–µ –≤ –љ–µ–є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Ї —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О. –Ь–Є–ї–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–Є—П —Б –≤–∞–Љ–Є!¬ї

–њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –§–µ–і–Њ—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞, –≤ 1790 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–і –Ъ–µ—А—З–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ь–Њ–ї–Є—В–µ—Б—М –С–Њ–≥—Г! –Ю–љ –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ—Б—М –љ–∞ –Э–µ–≥–Њ. –Ю–±–Њ–і—А–Є—В–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–Є—В–µ –≤ –љ–µ–є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Ї —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О. –Ь–Є–ї–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–Є—П —Б –≤–∞–Љ–Є!¬ї

–£–њ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –С–Њ–≥–∞ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –≤—Б–µ—Е —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є. –Э–∞ –љ–µ–Љ –Ј–Є–ґ–і–Є–ї–∞—Б—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П —Б—В–Њ–є–Ї–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–∞–Љ–Є, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –≤–µ—А—Л –≤ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞—А–Њ–і—Г –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞, —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В–Є, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ—В–Ї–Є, —Г–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є, –≤–µ—А—Л –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞.

–° –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М —З–∞—Б—В—М –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї—Г–±—Л –Њ—В –≥—А–Њ—В-–Љ–∞—З—В—Л –і–Њ –±–Є–Ј–∞–љ—М-–Љ–∞—З—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —И–Ї–∞–љ—Ж—Л. –°–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Н—В–Њ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л –Є–Ї–Њ–љ –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е. –°–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–Ї–Њ–љ—Л —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ–є, —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Х—Б–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —В–µ—А–њ–µ–ї –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, —В–Њ –Є–Ї–Њ–љ—Л —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М.

–° –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М —З–∞—Б—В—М –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї—Г–±—Л –Њ—В –≥—А–Њ—В-–Љ–∞—З—В—Л –і–Њ –±–Є–Ј–∞–љ—М-–Љ–∞—З—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —И–Ї–∞–љ—Ж—Л. –°–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Н—В–Њ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л –Є–Ї–Њ–љ –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е. –°–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–Ї–Њ–љ—Л —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ–є, —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Х—Б–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —В–µ—А–њ–µ–ї –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, —В–Њ –Є–Ї–Њ–љ—Л —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М.

–°–≤—П—В–Њ —З—В–Є–ї–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Є-–Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є. –Я–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –≤–µ—Б—М —Г–Ї–ї–∞–і –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Њ—Б–≤—П—Й–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є. –Ф–µ–љ—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є. –Т –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–≤–µ¬ї –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–µ—В, –і–∞–±—Л –≤–µ—Б—М —Д–ї–Њ—В –Љ–Њ–ї–µ–±–љ–Њ–µ –њ–µ–љ–Є–µ —З–Є–љ–Є–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –С–Њ–≥—Г, —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В –±—Г–і–µ—В —Д–ї–∞–≥ –Є–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ—Б–Ї–Є–є (–±–µ–ї—Л–є —Б —Б–Є–љ–Є–Љ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ) –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–Љ —Д–ї–∞–≥—И—В–Њ–Ї–µ¬ї.

–Я–µ—А–µ–і —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї—Б—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є —З–Є–љ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ, –µ–≥–Њ –њ–Њ –Њ–±—Л—З–∞—О –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є –Є–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї. –Э–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –µ–і–Є–љ–Є—Ж —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В—Л—Е –Є–ї–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ —В–Њ–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М –і—А–µ–≤–љ–Є–є –Њ–±—Л—З–∞–є. –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –Њ–љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П вАЬ–У–Њ—В–Њ –Я—А–µ–і–Є—Б—В–Є–љ–∞—Ж–Є—ПвАЭ вАУ вАЬ–С–Њ–ґ—М–µ –Я—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ–Є–µвАЭ. –Т 1758 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї —Б–њ—Г—Й–µ–љ –љ–∞ –≤–Њ–і—Г —Б–∞–Љ—Л–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –±–Њ–µ–≤–Њ–є 100-–њ—Г—И–µ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М вАЬ–°–≤—П—В–Њ–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–євАЭ. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О: вАЬ–†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–ЊвАЭ, вАЬ–Ь–∞—А–Є—П –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ–∞вАЭ, вАЬ–°–≤—П—В–Њ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—АвАЭ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ.

–Я–µ—А–µ–і —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї—Б—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є —З–Є–љ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ, –µ–≥–Њ –њ–Њ –Њ–±—Л—З–∞—О –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є –Є–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї. –Э–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –µ–і–Є–љ–Є—Ж —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В—Л—Е –Є–ї–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ —В–Њ–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М –і—А–µ–≤–љ–Є–є –Њ–±—Л—З–∞–є. –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –Њ–љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П вАЬ–У–Њ—В–Њ –Я—А–µ–і–Є—Б—В–Є–љ–∞—Ж–Є—ПвАЭ вАУ вАЬ–С–Њ–ґ—М–µ –Я—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ–Є–µвАЭ. –Т 1758 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї —Б–њ—Г—Й–µ–љ –љ–∞ –≤–Њ–і—Г —Б–∞–Љ—Л–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –±–Њ–µ–≤–Њ–є 100-–њ—Г—И–µ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М вАЬ–°–≤—П—В–Њ–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–євАЭ. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О: вАЬ–†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–ЊвАЭ, вАЬ–Ь–∞—А–Є—П –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ–∞вАЭ, вАЬ–°–≤—П—В–Њ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—АвАЭ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ.

¬Ђ–У–Њ—В–Њ –Я—А–µ–і–µ—Б—В–Є–љ–∞—Ж–Є—П¬ї (–Є–ї–Є ¬Ђ–С–Њ–ґ—М–µ –Я—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ¬ї) вАФ –њ–µ—А–≤—Л–є –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –°—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ 19 (29) –љ–Њ—П–±—А—П 1698 –≥. –љ–∞ –≤–µ—А—Д–Є –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–∞. –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Я–µ—В—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З, –∞ –≤ –µ–≥–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Ј–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –і–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –§–µ–і–Њ—Б–µ–є –°–Ї–ї—П–µ–≤ –Є –Ы—Г–Ї—М—П–љ –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ.

¬Ђ–У–Њ—В–Њ –Я—А–µ–і–µ—Б—В–Є–љ–∞—Ж–Є—П¬ї (–Є–ї–Є ¬Ђ–С–Њ–ґ—М–µ –Я—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ¬ї) вАФ –њ–µ—А–≤—Л–є –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –°—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ 19 (29) –љ–Њ—П–±—А—П 1698 –≥. –љ–∞ –≤–µ—А—Д–Є –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–∞. –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Я–µ—В—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З, –∞ –≤ –µ–≥–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Ј–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –і–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –§–µ–і–Њ—Б–µ–є –°–Ї–ї—П–µ–≤ –Є –Ы—Г–Ї—М—П–љ –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ.

¬Ђ–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤¬ї вАФ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ–∞—А—Г—Б–љ—Л–є –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М I —А–∞–љ–≥–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б 1841 –њ–Њ 1855 –≥–Њ–і, –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–µ—А–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П—Е –≤ –І—С—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–µ –≤–Њ–є—Б–Ї, –∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –±—Л–ї –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ –љ–∞ —А–µ–є–і–µ —Б —Ж–µ–ї—М—О –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤—Е–Њ–і–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –љ–∞ —А–µ–є–і.

–Я–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Є —Ж–µ–ї–Є—В–µ–ї—П –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–Є–Љ–Њ–љ–∞ –Є–Ј–і—А–µ–≤–ї–µ —З—В–Є—В—Б—П –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ. –£–ґ–µ –≤ IV –≤–µ–Ї–µ –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—Л —Е—А–∞–Љ—Л –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Є–Є –Р—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ.

–Я–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Г–ґ–µ —Б XII –≤–µ–Ї–∞. –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ш–Ј—П—Б–ї–∞–≤, –≤ —Б–≤—П—В–Њ–Љ –Ъ—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–Є–Љ–Њ–љ, –Є–Љ–µ–ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ —И–ї–µ–Љ–µ –Є –µ–≥–Њ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –ґ–Є–≤ –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є 1151 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Я–µ—В—А–∞ I —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –≤ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–Є–Љ–Њ–љ–∞ –і–≤–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є: –≤ 1714 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є –У–∞–љ–≥–∞—Г–Ј–µ (–§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є—П) –Є –≤ 1720 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є –У—А–µ–љ–≥–∞–Љ–µ (–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –≥–∞–≤–∞–љ—М –љ–∞ –Р–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е).

–Я–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Г–ґ–µ —Б XII –≤–µ–Ї–∞. –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ш–Ј—П—Б–ї–∞–≤, –≤ —Б–≤—П—В–Њ–Љ –Ъ—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–Є–Љ–Њ–љ, –Є–Љ–µ–ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ —И–ї–µ–Љ–µ –Є –µ–≥–Њ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –ґ–Є–≤ –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є 1151 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Я–µ—В—А–∞ I —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –≤ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–Є–Љ–Њ–љ–∞ –і–≤–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є: –≤ 1714 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є –У–∞–љ–≥–∞—Г–Ј–µ (–§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є—П) –Є –≤ 1720 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є –У—А–µ–љ–≥–∞–Љ–µ (–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –≥–∞–≤–∞–љ—М –љ–∞ –Р–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е).

–Т –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–≤. –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–Є–Љ–Њ–љ –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ (–µ–≥–Њ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є–Љ—П –Я–∞–љ—В–Њ–ї–µ–Њ–љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–ї–µ–≤ –≤–Њ –≤—Б—С–Љ¬ї), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї —Ж–µ–ї–Є—В–µ–ї—М, —З—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –µ–≥–Њ –≤—В–Њ—А—Л–Љ, —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ, –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–Є–Љ–Њ–љ вАФ ¬Ђ–≤—Б–µ–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤—Л–є¬ї.

–Т –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤ 1714 –≥–Њ–і—Г –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞–і –®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –≤ –У–∞–љ–≥—Г—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ, –њ—А–Њ—А—Г–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Я–µ—В—А–Њ–Љ I ¬Ђ–Њ–Ї–љ–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г¬ї. –Я–Њ–≤—В–Њ—А–љ—Г—О –њ–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞–і —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є, –≤ —В–Њ—В –ґ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –і–µ–љ—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–є–Љ–Њ–љ–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї –Я–µ—В—А I –≤ 1720 –≥–Њ–і—Г —Г –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –У—А–µ–љ–≥–∞–Љ, —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ.

–Т –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤ 1714 –≥–Њ–і—Г –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞–і –®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –≤ –У–∞–љ–≥—Г—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ, –њ—А–Њ—А—Г–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Я–µ—В—А–Њ–Љ I ¬Ђ–Њ–Ї–љ–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г¬ї. –Я–Њ–≤—В–Њ—А–љ—Г—О –њ–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞–і —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є, –≤ —В–Њ—В –ґ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –і–µ–љ—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–є–Љ–Њ–љ–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї –Я–µ—В—А I –≤ 1720 –≥–Њ–і—Г —Г –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –У—А–µ–љ–≥–∞–Љ, —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ.

–Ь–Њ—А—П–Ї–Є –≤—Б–µ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П—О—В—Б—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—О –Ь–Є—А–ї–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М —В–≤–Њ—П –≤–Є—Б–Є—В –љ–∞ –≤–Њ–ї–Њ—Б–Ї–µ, –∞ –њ–∞—А—Г—Б–∞ –њ–Њ—А–≤–∞–љ—Л –≤ –Ї–ї–Њ—З—М—П - –Ї–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М?–Ь–Њ—А—П–Ї–Є –Ј–љ–∞—О—В –Њ—В–≤–µ—В:–°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. –Т —В—А—Г–і–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ї –љ–µ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–Љ—Г: "–°–њ–∞—Б–Є –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є!". –І—Г–і–µ—Б –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є—В—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –Є—Е –≤—Б–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ. –°–µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Ј–љ–∞–µ—В –Є –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є –Ј–∞–њ–∞–і, –Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ–љ—Ж–∞—Е –Ч–µ–Љ–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –µ–≥–Њ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Є –Я—А–µ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —З—Г–і–µ—Б —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Б–µ–є —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї. –Ю–љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї —Б—Г—Й–Є–Љ –≤ –±–µ–і–∞—Е, —Б–њ–∞—Б–∞–ї –Њ—В –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї –Є—Е –љ–∞ —Б—Г—И—Г –Є–Ј –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є.

22-–њ—Г—И–µ—З–љ—Л–є –њ–Є–љ–∞—Б ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є¬ї вАУ —В—А–µ—Е–Љ–∞—З—В–Њ–≤—Л–є –Њ–і–љ–Њ–њ–∞–ї—Г–±–љ—Л–є –њ–∞—А—Г—Б–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –°–њ—Г—Й–µ–љ –љ–∞ –≤–Њ–і—Г 20 –Љ–∞—П 1632 –≥–Њ–і–∞. –Т 1635 –≥–Њ–і—Г –њ–Є–љ–∞—Б ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є¬ї –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ —Д—А–µ–≥–∞—В –Є –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ –Ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ 4 —А–∞–љ–≥–∞ (–ї–µ–≥–Ї–Є–Љ —Д—А–µ–≥–∞—В–∞–Љ). –Т –Љ–∞–µ 1732 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –°–Њ–ї–Њ–Љ–±–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Д–Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л 22-–њ—Г—И–µ—З–љ—Л–µ –њ–Є–љ–∞—Б—Л ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є¬ї, ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є –Ь–∞—А–Ї¬ї –Є ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є –Ш–ї—М—П¬ї, –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П вАУ –њ–Є–љ–∞—Б–∞ ¬Ђ–Ю—А—С–ї¬ї.

–Т–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ 300 —В–Њ–љ–љ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є: –і–ї–Є–љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–µ—А–њ–µ–љ–і–Є–Ї—Г–ї—П—А–∞–Љ–Є вАУ 26,21 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ –њ–Њ –Љ–Є–і–µ–ї—М—И–њ–∞–љ–≥–Њ—Г—В—Г вАУ 6,71 –Љ, –Њ—Б–∞–і–Ї–∞ вАУ 2,74 –Љ. –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ вАУ 22 –њ—Г—И–Ї–Є (18 8-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –Є 4 3-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—И–Ї–Є).

–С—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–Р–љ–і—А–µ–є –Я–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є¬ї - –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Б–µ—А–Є–Є –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤.

–С—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–Р–љ–і—А–µ–є –Я–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є¬ї - –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Б–µ—А–Є–Є –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤.

–Ч–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ 28.04.05 –≥., —Б–њ—Г—Й–µ–љ 07.10.06 –≥., –≤–≤–µ–і–µ–љ 31.05.12 –≥., —Б–њ–Є—Б–∞–љ 15.12.23 –≥. –Ш–Ј-–Ј–∞ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–њ–Њ—З–µ–Ї –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤ —Б—В—А–Њ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –Є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ. –Я—А–Њ—Б—В–Њ—П–≤ –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ —А–µ–Ј–µ—А–≤–µ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞, –ї–Є–љ–Ї–Њ—А –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1923 –≥. –љ–∞ —Б–ї–Њ–Љ. –Х–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –°–Є—Б–Њ–є —Г–ґ–µ –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–Љ –Њ–і—А–µ, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–Є–µ —Б—В–∞—А—Ж–∞ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –ї–Є—Ж–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–Є—П–ї–Њ. –Ю–љ–Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є: —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Є–і–Є—В –Є —Б –Ї–µ–Љ –±–µ—Б–µ–і—Г–µ—В? –°–Є—Б–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Є–і–Є—В —Б–≤—П—В—Л—Е –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ –Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –∞–љ–≥–µ–ї—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –Ј–∞ –µ–≥–Њ –і—Г—И–Њ–є, –∞ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б–Є—В –Є—Е –і–∞—В—М –µ–Љ—Г –µ—Й—С —Е–Њ—В—М –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ. ¬Ђ–Ґ–µ–±–µ, –Њ—В—З–µ, –љ–µ—В –љ—Г–ґ–і—Л –≤ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–Є¬ї, вАФ —Е–Њ—А–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є. –Э–Њ –Њ–љ, –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—О, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Я–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О, —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї –ї–Є —П —Е–Њ—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –ї–Є—Ж–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–Є—П–ї–Њ —В–∞–Ї, —З—В–Њ –±—А–∞—В–Є—П –љ–µ –і–µ—А–Ј–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М.

–Т –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ—С–Љ –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л–є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–°–Є—Б–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є¬ї, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ–є –њ—Г—В—М –≤ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є вАФ 15 –Љ–∞—П 1905 –≥–Њ–і–∞, –≤ –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є.

–Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞ —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –°–Є—Б–Њ–є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї –і–∞—А —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –Є –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –≤–µ—А–љ—Г–ї –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –Њ—В—А–Њ–Ї–∞.

–Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞ —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –°–Є—Б–Њ–є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї –і–∞—А —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –Є –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –≤–µ—А–љ—Г–ї –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –Њ—В—А–Њ–Ї–∞.

–Э–∞—З–∞–ї–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є –≠–С ¬Ђ–°–Є—Б–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є¬ї –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–∞ 1896 –≥., –њ–Њ–≥–Є–± –≤ 1905 –≥., –і–µ–≤—П—В—М –ї–µ—В –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –®–µ—Б—В–Њ–є –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –Є –њ—П—В—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞. –С—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 90-—Л—Е –≥–≥. –±—Л–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П ¬Ђ–°–Є—Б–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є¬ї. –Ы–Є–љ–µ–є–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XVIII –≤–µ–Ї–∞. –С–Њ–ї–µ–µ 100 –ї–µ—В –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–≠—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л–є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж "–°–Є—Б–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є"–Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї –≤ 3 –Љ–Є–ї—П—Е –Њ—В –Љ—Л—Б–∞ –Ъ–Є—А–∞—Б–∞–Ї–Є ( 35¬∞1'15"N 130¬∞8'44"E ). –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї —Б—Г–і—М–±—Л-–Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Г—И–µ–ї –љ–∞ –і–љ–Њ –њ–Њ–і –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ.2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1905 –µ–≥–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ —Б—Г–і–Њ–≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –±–Њ—О –љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ ¬Ђ–°–Є—Б–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є¬ї –±—Л–ї–Є —Г–±–Є—В—Л 2 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞(–Њ–±–∞ –≤—А–∞—З–Є), 1 –Ї–Њ–љ–і—Г–Ї—В–Њ—А –Є 56 –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Є —А–∞–љ–µ–љ—Л 66 —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞. –Т—Б–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Њ 32 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, 8 –Ї–Њ–љ–і—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Є 582 –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–∞. –Т –і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 12-14 –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є 8-12 –і—О–є–Љ–Њ–≤, –∞ –љ–Њ—З—М—О вАУ —В–Њ—А–њ–µ–і—Г –≤ –Ї–Њ—А–Љ—Г —Б –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞.

–≠—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л–є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж "–°–Є—Б–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є"–Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї –≤ 3 –Љ–Є–ї—П—Е –Њ—В –Љ—Л—Б–∞ –Ъ–Є—А–∞—Б–∞–Ї–Є ( 35¬∞1'15"N 130¬∞8'44"E ). –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї —Б—Г–і—М–±—Л-–Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Г—И–µ–ї –љ–∞ –і–љ–Њ –њ–Њ–і –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ.2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1905 –µ–≥–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ —Б—Г–і–Њ–≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –±–Њ—О –љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ ¬Ђ–°–Є—Б–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є¬ї –±—Л–ї–Є —Г–±–Є—В—Л 2 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞(–Њ–±–∞ –≤—А–∞—З–Є), 1 –Ї–Њ–љ–і—Г–Ї—В–Њ—А –Є 56 –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Є —А–∞–љ–µ–љ—Л 66 —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞. –Т—Б–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Њ 32 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, 8 –Ї–Њ–љ–і—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Є 582 –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–∞. –Т –і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 12-14 –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є 8-12 –і—О–є–Љ–Њ–≤, –∞ –љ–Њ—З—М—О вАУ —В–Њ—А–њ–µ–і—Г –≤ –Ї–Њ—А–Љ—Г —Б –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞.

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—З –Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е –≤ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ф—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б 1113 –њ–Њ 1125 –≥–Њ–і—Л, –і–Њ–ї–≥–Є–Љ–Є –≥–Њ–і–∞–Љ–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ –†–Њ–і–Є–љ—Л –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–≤—И–Є–є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—А–µ–і–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –Я–∞–Љ—П—В—М –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –≤ –°–Њ–±–Њ—А–µ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е.

–Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ ¬Ђ–Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е¬ї –њ–Њ —А–Њ–і—Г –Љ–∞—В–µ—А–Є (—З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В ¬Ђ–Х–і–Є–љ–Њ–±–Њ—А–µ—Ж¬ї), –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Њ —Б–µ–±–µ –њ–∞–Љ—П—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–Љ—Б—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ-–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ, –љ–Њ –Є –Ї–∞–Ї –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ-–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ: –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –Љ—Л—Б–ї–Є –≤ ¬Ђ–Я–Њ—Г—З–µ–љ–Є–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е–∞¬ї —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М—О, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–є –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П, –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є 73 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В—М –њ–Њ–±–µ–і –Є –≥–Њ—А–µ—З—М –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.

–Ъ–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤ –°–Њ–±–Њ—А –≤—Б–µ—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Б–Є—П–≤—И–Є—Е, –∞ –≤ 2011 –≥–Њ–і—Г вАУ –≤ –°–Њ–±–Њ—А –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е.

–Ъ–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤ –°–Њ–±–Њ—А –≤—Б–µ—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Б–Є—П–≤—И–Є—Е, –∞ –≤ 2011 –≥–Њ–і—Г вАУ –≤ –°–Њ–±–Њ—А –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е.

–°–≤—П—В–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е, —Б–Њ–±—А–∞–≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є –њ–Њ–і —Б–≤–Њ—С –љ–∞—З–∞–ї–Њ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї —В—Г –Љ–Њ—Й–љ—Г—О –±–∞–Ј–∞–ї—М—В–Њ–≤—Г—О –Љ–∞—В–µ—А–Є–Ї–Њ–≤—Г—О –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л —Б–Љ–µ–ї–Њ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –°–≤—П—В–Њ–є –†—Г—Б—М—О.

–Т 1881 –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –±—Л–ї –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ —Б–Є—Б—В–µ—А—И–Є–њ "–Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ" вАУ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А "–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е". –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –±—Л–ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ II  –Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е–∞ , –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є. –£—В—А–Њ–Љ 15 –Љ–∞—П 1905 –≥–Њ–і–∞, —Г –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –¶—Г—Б–Є–Љ–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –±—Л–ї –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 10:30 "–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е", –љ–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥, –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤ –њ—Г—З–Є–љ–µ –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П...

–Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е–∞ , –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є. –£—В—А–Њ–Љ 15 –Љ–∞—П 1905 –≥–Њ–і–∞, —Г –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –¶—Г—Б–Є–Љ–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –±—Л–ї –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 10:30 "–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е", –љ–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥, –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤ –њ—Г—З–Є–љ–µ –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П...

–Т –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–µ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–Љ,

–Т–і–∞–ї–Є –Њ—В —А–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є,

–Э–∞ –і–љ–µ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ

–Ч–∞–±—Л—В—Л–µ –µ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є.

–Ю–љ–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –¶—Г—Б–Є–Љ—Г,

–Э–∞–њ—А–∞—Б–љ—Г—О —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ—О,

–Ш –љ–µ–±–Њ –Њ—В—З–Є–Ј–љ—Л –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є,

–Ш –≥–Є–±–µ–ї—М –≤ –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О.

–Т —З–µ—Б—В—М –Ї–љ—П–Ј—П –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ–∞—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–С–Њ—А–µ–є¬ї –Т–Ь–§ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Ь–§ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –Ї–∞–Ї: вАЬ–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ –Ь—Г–і—А—Л–євАЭ, вАЬ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –£—И–∞–Ї–Њ–≤вАЭ, вАЬ–Ъ–љ—П–Ј—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—АвАЭ, вАЬ–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–євАЭ, вАЬ–Ш–ї—М—П –Ь—Г—А–Њ–Љ–µ—ЖвАЭ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ. –Ю–љ–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О –†–Њ—Б—Б–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–Њ—Б—П –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ —Б–≤—П—В—Л–Љ —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ –†—Г—Б–Є –Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–Њ—А—В—Г –Є–Љ–µ–љ–∞ —Б–≤—П—В—Л—Е.

–°–≤—Л—И–µ 100 –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ вАУ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї–µ–µ 30 –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–≤. –Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В –∞—В–Њ–Љ–љ—Г—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞¬ї, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —И–µ—Д—Б—В–≤–∞. –Э–∞ –Ї–∞—А—В–µ –Љ–Є—А–∞ –±–Њ–ї–µ–µ 150 –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤, –Ј–∞–ї–Є–≤–Њ–≤, —А–µ–Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –≤ —З–µ—Б—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В–µ–ї–µ–є-–Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є: –С–Њ—И–љ—П–Ї–∞, –Ю–≤—Ж—Л–љ–∞, –Ь–∞–ї—Л–≥–Є–љ–∞, –Э–µ–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –І–Є—А–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤.

–°–≤—Л—И–µ 100 –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ вАУ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї–µ–µ 30 –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–≤. –Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В –∞—В–Њ–Љ–љ—Г—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞¬ї, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —И–µ—Д—Б—В–≤–∞. –Э–∞ –Ї–∞—А—В–µ –Љ–Є—А–∞ –±–Њ–ї–µ–µ 150 –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤, –Ј–∞–ї–Є–≤–Њ–≤, —А–µ–Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –≤ —З–µ—Б—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В–µ–ї–µ–є-–Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є: –С–Њ—И–љ—П–Ї–∞, –Ю–≤—Ж—Л–љ–∞, –Ь–∞–ї—Л–≥–Є–љ–∞, –Э–µ–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –І–Є—А–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤.

–Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–∞–≤—И–Є—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –≠—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Ї –Љ–ї–∞–і—И–Є–Љ –Є –≤—Б–µ–Љ–Є –±–ї—О–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—В–∞—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Т –і–љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і–∞—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—М –Є–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ –±–Њ—П—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –°–≤—П—В—Л–љ–µ–є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞.

–£—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–Є–љ–∞-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞, –Њ—В–і–∞—З–∞ –µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –њ–Њ—З–µ—Б—В–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є вАФ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є. –І–∞—Б—В–Њ, –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Ч–і–µ—Б—М, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Л, –њ—А–Є –њ–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Т–µ—З–љ–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М¬ї –љ–∞ –≤–Њ–і—Г –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї—Б—П –≤–µ–љ–Њ–Ї –ґ–Є–≤—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤.

–£—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–Є–љ–∞-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞, –Њ—В–і–∞—З–∞ –µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –њ–Њ—З–µ—Б—В–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є вАФ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є. –І–∞—Б—В–Њ, –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Ч–і–µ—Б—М, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Л, –њ—А–Є –њ–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Т–µ—З–љ–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М¬ї –љ–∞ –≤–Њ–і—Г –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї—Б—П –≤–µ–љ–Њ–Ї –ґ–Є–≤—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤.

–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П - —А–Њ–і–Є–љ–∞ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤: –С–∞—А–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, –С—Г—В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е, –Ъ—Г–њ—А–Є—П–љ–Њ–≤—Л—Е, –Ъ–∞—А—Ж–µ–≤—Л—Е, –Я–µ—А–µ–ї–µ—И–Є–љ—Л—Е –Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Л—Е. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–∞ —Б—В—А–∞–љ–µ —И–µ—Б—В—М –У–µ—А–Њ–µ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ вАУ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ, –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –°—Л—А–Њ–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Х–ї—М–Ї–Є–љ, –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –С—А–Њ–і—О–Ї, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Ъ—Г–Ї–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –У–µ—А–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Љ–∞–є–Њ—А, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ–µ—Ж –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Ь–∞–ї–Њ –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ –Ъ–∞—Б–њ–Є—О –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤. —Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Є–µ –Є —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ —Б—Г–і–∞, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –љ–µ—Д—В–µ–љ–∞–ї–Є–≤–љ—Л–µ —В–∞–љ–Ї–µ—А—Л, –±–∞—А–ґ–Є –Є —В.–њ. –Х–≥–Њ –≤–Њ–і—Л –±–Њ—А–Њ–Ј–і–Є–ї –Є... –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є—Е —Е—А–∞–Љ. –Ф–Њ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Я–ї–∞–≤—Г—З–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –≤ 1910-1915 –≥–≥.

–Ь–∞–ї–Њ –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ –Ъ–∞—Б–њ–Є—О –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤. —Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Є–µ –Є —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ —Б—Г–і–∞, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –љ–µ—Д—В–µ–љ–∞–ї–Є–≤–љ—Л–µ —В–∞–љ–Ї–µ—А—Л, –±–∞—А–ґ–Є –Є —В.–њ. –Х–≥–Њ –≤–Њ–і—Л –±–Њ—А–Њ–Ј–і–Є–ї –Є... –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є—Е —Е—А–∞–Љ. –Ф–Њ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Я–ї–∞–≤—Г—З–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –≤ 1910-1915 –≥–≥.

–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –њ–Њ—Б–ї–µ 1917 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—Б—В–∞–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Е—А–∞–Љ—Л, –∞ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б—В–∞—А—Л–µ –њ–Њ–і —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Є –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–ї—П —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–∞ –Я.–°. –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤–∞, –≤ 1918 –≥. –Я–ї–∞–≤—Г—З–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–∞ –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ "–Э–µ—З–∞—П–љ–љ—Л–є" —Б –њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–Њ–є –Ї –С–∞–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ—А—В—Г. –Ъ–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ —В–∞–Љ —Г—Б–њ–µ–ї –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –љ–Њ –њ–Њ –†–µ–≥–Є—Б—В—А—Г —Б—Г–і–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Ї –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О –≤ –Љ–Њ—А–µ –Є –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –†—Л–±—В—А–µ—Б—В–∞.

–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –њ–Њ—Б–ї–µ 1917 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—Б—В–∞–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Е—А–∞–Љ—Л, –∞ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б—В–∞—А—Л–µ –њ–Њ–і —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Є –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–ї—П —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–∞ –Я.–°. –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤–∞, –≤ 1918 –≥. –Я–ї–∞–≤—Г—З–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–∞ –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ "–Э–µ—З–∞—П–љ–љ—Л–є" —Б –њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–Њ–є –Ї –С–∞–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ—А—В—Г. –Ъ–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ —В–∞–Љ —Г—Б–њ–µ–ї –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –љ–Њ –њ–Њ –†–µ–≥–Є—Б—В—А—Г —Б—Г–і–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Ї –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О –≤ –Љ–Њ—А–µ –Є –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –†—Л–±—В—А–µ—Б—В–∞.

–Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є–є —В–µ–∞—В—А (—В–∞–Ї–∞—П –≤–Њ—В –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Ї–∞ —Б—Г–і—М–±—Л!) –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —А—Л–±–∞–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ "–Ш–Њ—Б–Є—Д –°—В–∞–ї–Є–љ", –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ "–Ь–Њ—А—П–љ–∞". –Т 60-–µ –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–µ –≤ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ –Ю—А–∞–љ–ґ–µ—А–µ–є–љ—Л–є. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —Б—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–Њ –љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–ї–Њ–Љ –µ—Й–µ –≤ 1924 –≥. –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є–Ј –С–∞–Ї—Г.

–Т XXI –≤–µ–Ї–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Љ–Є—А–µ –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є–є —Е—А–∞–Љ-–Ї–Њ—А–∞–±–ї—М вАФ ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А¬ї

¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А¬ї вАФ —Н—В–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є–є —Е—А–∞–Љ. –Х–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –і–µ—Б–∞–љ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є –Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–Є 31 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2004 –≥–Њ–і–∞. –Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ-—Е—А–∞–Љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞ –Љ–Њ—Й–µ–є –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –§–µ–і–Њ—А–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞ –Љ–Њ—Й–µ–є –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Э–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ—А—В—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –Њ–±—А—П–і—Л.

–Ф–ї—П –љ–∞—Б –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є–Љ–µ–љ–∞ –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є, —З—В–Њ–±—Л —Б–≤—П–Ј—М –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–ї–Њ –≤ –љ–∞—Б –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–є —Ж–µ–њ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–є –≤ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –С–Њ–≥—Г –Є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г. –Ш—Е –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞! –Ю–љ–∞ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –ґ–Є–≤–Њ–є –љ–Є—В—М—О –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Б! –Ю–љ–∞ –љ—Г–ґ–љ–∞ –і–ї—П –љ–∞—Б!