–Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–Є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°.–Т.

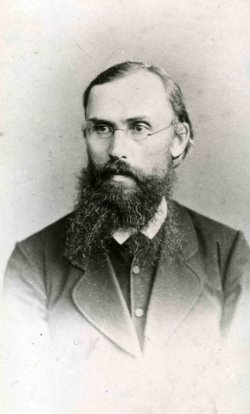

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З (1831-1901) вАУ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–µ–≤–µ—А–∞.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З (1831-1901) вАУ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–µ–≤–µ—А–∞.

–Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М-—Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д –°–µ—А–≥–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 25 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П (7 –Њ–Ї—В—П–±—А—П), –њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ - 11 (23 –Њ–Ї—В—П–±—А—П) 1831 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ъ–Њ–ї–Њ–≥—А–Є–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –Я–∞—А—Д–µ–љ—В—М–µ–≤ –њ–Њ—Б–∞–і –≤ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–µ –љ–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ–∞, –Ї–Њ–ї–ї–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—Б–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Э–Є–Ї–Є—В–Є—З–∞ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–љ—Л–Љ –њ–Њ—З—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–Њ–Љ. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–∞–і–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Р.–Р. –Я–Њ—В–µ—Е–Є–љ—Л–Љ —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є.

–Ю–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤ –°.–Т.–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Я–µ—В—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –С—Л–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї —Г—З–Є—В—М—Б—П –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ—Б–∞–і–∞ –Я–∞—А—Д–µ–љ—В—М–µ–≤–∞, –≥–і–µ —Г—З–Є–ї—Б—П —Б–љ–Њ—Б–љ–Њ, –љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї –Є –≤—Б–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ—Б—В–Є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ј–∞—Г—И–µ–љ–Є—П –Є —Б–∞–Љ—Л–µ —Б—Г—А–Њ–≤—Л–µ –Љ–µ—А—Л –і–Њ —А–Њ–Ј–Њ–≥ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–≥—А–∞–ї–Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М¬ї. –Ъ–∞–Ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Х.–Т.–°–∞–њ—А—Л–≥–Є–љ–∞, –Я–∞—А—Д–µ–љ—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –≤ 1835 –≥–Њ–і—Г –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –†–Є–Ј–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –Є–µ—А–µ–є –Ш–≤–∞–љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –ѓ—Б–љ–µ–≤, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї—Г –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Њ—В—Ж–Њ–Љ, –∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –•–Њ—В—П —Б—А–Њ–Ї –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –±—Л–ї –і–≤—Г—Е–ї–µ—В–љ–Є–Љ, —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–Њ–і–љ–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л–Љ¬ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–Є –∞–Ј—Л –љ–∞—Г–Ї –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П, –≤ –Њ–і–љ–Њ–є, –Њ–±—Й–µ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –і–Њ–Љ–µ –Ш.–Я. –ѓ—Б–љ–µ–≤–∞.

–Т 1850 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ —Б–Њ—И–µ–ї—Б—П —Б —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є ¬Ђ–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є¬ї ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–Є—В—П–љ–Є–љ–∞¬ї: –С.–Э. –Р–ї–Љ–∞–Ј–Њ–≤—Л–Љ, –Р.–Р. –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤—Л–Љ –Є –Ы.–Р. –Ь–µ–µ–Љ. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —П –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Љ–Њ–Є–Љ–Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є, –Љ–Њ–Є–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї.

–Т 1850 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ —Б–Њ—И–µ–ї—Б—П —Б —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є ¬Ђ–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є¬ї ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–Є—В—П–љ–Є–љ–∞¬ї: –С.–Э. –Р–ї–Љ–∞–Ј–Њ–≤—Л–Љ, –Р.–Р. –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤—Л–Љ –Є –Ы.–Р. –Ь–µ–µ–Љ. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —П –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Љ–Њ–Є–Љ–Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є, –Љ–Њ–Є–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї.

–Т 1852 –≥–Њ–і—Г –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ь–µ–і–Є–Ї–Њ-—Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Т 1854-–Љ –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ –і–ї—П —З—В–µ–љ–Є—П¬ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –µ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–Ї ¬Ђ–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Ї–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є¬ї, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є ¬Ђ–°. –Ь.¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї —Б–µ—А–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –±—Л—В—Г –Т–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М—П, –Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л. –Ш.–°. –Ґ—Г—А–≥–µ–љ–µ–≤ –≤ –Њ—В–Ј—Л–≤–µ –љ–∞ –Њ—З–µ—А–Ї ¬Ђ–°–µ—А–≥–∞—З¬ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Є –Љ–µ—В–Ї–Њ—Б—В—М –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є, –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Є –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—А–Њ–і: ¬Ђ–°—В—Г–њ–∞–є—В–µ –≤ –љ–∞—А–Њ–і, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–є—В–µ, –Ј–∞–њ–∞—Б–∞–є—В–µ—Б—М —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ! –£ –≤–∞—Б —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Ј–∞–і–∞—В–Ї–Є... –Ф–Њ—А–Њ–≥–∞ –њ–µ—А–µ–і –≤–∞–Љ–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞¬ї –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–∞–ї—Б—П –Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Г, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –Є –≤ 1855 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-—Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ю–љ –њ—А–Њ—И–µ–ї –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —В–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ, –≥–і–µ –Њ–±–Є—В–∞–ї–Є ¬Ђ–±–Њ–≥–Њ–Љ–∞–Ј—Л¬ї (–Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж—Л) –Є –Њ—Д–µ–љ–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥—Г, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤ –Э–Є–ґ–љ–µ–Љ, –Є–Ј—Г—З–∞–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Г—О —П—А–Љ–∞—А–Ї—Г, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤ –ї–µ—Б–љ–Њ–є –≥–ї—Г—И–Є –Т—П—В—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Р.–Э. –Я—Л–њ–Є–љ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–≠—В–Њ –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞ –≤ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї. –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—Л—В–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–Ы–µ—Б–љ–∞—П –≥–ї—Г—И—М¬ї, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й—Г—О —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–Є, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ –ї—О–і—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е. –Ю–љ–Є —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Я—А–∞–≤–і–Є–≤—Л–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Є–Ј –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞ —З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ. ¬Ђ–Х–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А–∞–≤–љ–µ —Б —В—А—Г–і–∞–Љ–Є –Ф–∞–ї—П, –Ь–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е¬ї, вАУ –њ–Є—Б–∞–ї –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤-–©–µ–і—А–Є–љ. –°–∞–Љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ: ¬Ђ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і–Њ–ї–≥–Њ, –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї—Б—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –≤–Є–і–µ–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ ... –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О —П —Г–љ—С—Б —Б–≤–Њ—О –ї—О–±–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є–Ј—Г—З–∞—П –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ—Г—О –љ–Є—Й–µ—В—Г... –Ы—О–±–Њ–≤—М –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –њ–Њ–і –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–Њ—Е–Љ–Њ—В—М—П–Љ–Є –±—М—С—В—Б—П –≥–Њ—А—П—З–µ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ, вА¶ —З—В–Њ –±–Њ—А—М–±–∞ —Б —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–Љ–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—Б–Ї–Є–Љ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є, –Љ–Њ–≥—Г—З–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –≥–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї.

–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 50-—Е –≥–≥. –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–∞–љ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А.

–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 50-—Е –≥–≥. –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–∞–љ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞—О—Б—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ. –Э–µ—Г–і–∞—З–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ (–±–Њ–ї–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–∞—П) –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞–±–Њ—А–∞ –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —А–µ–Ї—А—Г—В—Л (–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В) –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ—Б–њ–ї–∞–≤–Є—В—М¬ї –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є (–і—А–∞—З—Г–љ–Њ–≤, –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –≤—Л–њ–Є—В—М –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е ¬Ђ—А–∞–Ј–≥–Є–ї—М–і—П–µ–≤¬ї), –Є, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –љ–∞ —Д–ї–Њ—В –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є —А–µ–±—П—В–∞ –Є–Ј ¬Ђ—Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤¬ї. –°–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Њ–љ–Є, –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ, –і–Њ–ї–≥–Њ (–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П —Д–Є–ї—М–Љ–∞ ¬Ђ–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Ї–∞¬ї ¬Ђ–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –Ы—Г—З–Ї–Є–љ–∞), –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –љ–µ—А–∞–і–Є–≤—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Л—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ. –Т—Б–µ —Н—В–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –≤—Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —А–µ—И–Є–ї–Њ –њ–Њ–Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ–њ—Л—В –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ, –≥–і–µ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ—М –Є–Ј –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤, —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е —Б –≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Є—Е–Є–µ–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ 1856 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—О –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞, –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ—Л —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Љ–Њ—А–µ–є –Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–µ–Ї –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А—Л –Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –±—Л—В, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –љ—А–∞–≤—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —З—М—П –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Љ–Њ—А–µ–Љ –Є–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥—Г –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –±—Г–і—Г—Й–Є–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥ –Р.–Э. –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –∞ –љ–∞ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є -- –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Р.–§. –Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Є–є. –Э–Њ —Б–∞–Љ—Л–є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —А–∞–±–Њ—В—Л –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –°–µ—А–≥–µ—О –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З—Г –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤—Г: –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ —Б–µ–≤–µ—А—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї—Б—П –≤ —Н—В—Г —А–∞–±–Њ—В—Г, ¬Ђ–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—И—М –љ–µ–≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ–љ—Л–µ, —Б—Г—А–Њ–≤—Л–µ –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –°–µ–≤–µ—А–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —А–µ–Ї–∞–Љ –Є –С–µ–ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О¬ї. –Т —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1856 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ —Г–≤–Њ–ї–Є–ї—Б—П, –њ–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—О, –Є–Ј –Ь–µ–і–Є–Ї–Њ-—Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —В—А—Г–і–љ–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –Р—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А–µ–є.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞—О—Б—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ. –Э–µ—Г–і–∞—З–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ (–±–Њ–ї–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–∞—П) –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞–±–Њ—А–∞ –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —А–µ–Ї—А—Г—В—Л (–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В) –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ—Б–њ–ї–∞–≤–Є—В—М¬ї –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є (–і—А–∞—З—Г–љ–Њ–≤, –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –≤—Л–њ–Є—В—М –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е ¬Ђ—А–∞–Ј–≥–Є–ї—М–і—П–µ–≤¬ї), –Є, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –љ–∞ —Д–ї–Њ—В –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є —А–µ–±—П—В–∞ –Є–Ј ¬Ђ—Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤¬ї. –°–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Њ–љ–Є, –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ, –і–Њ–ї–≥–Њ (–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П —Д–Є–ї—М–Љ–∞ ¬Ђ–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Ї–∞¬ї ¬Ђ–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –Ы—Г—З–Ї–Є–љ–∞), –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –љ–µ—А–∞–і–Є–≤—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Л—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ. –Т—Б–µ —Н—В–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –≤—Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —А–µ—И–Є–ї–Њ –њ–Њ–Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ–њ—Л—В –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ, –≥–і–µ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ—М –Є–Ј –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤, —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е —Б –≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Є—Е–Є–µ–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ 1856 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—О –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞, –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ—Л —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Љ–Њ—А–µ–є –Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–µ–Ї –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А—Л –Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –±—Л—В, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –љ—А–∞–≤—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —З—М—П –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Љ–Њ—А–µ–Љ –Є–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥—Г –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –±—Г–і—Г—Й–Є–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥ –Р.–Э. –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –∞ –љ–∞ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є -- –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Р.–§. –Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Є–є. –Э–Њ —Б–∞–Љ—Л–є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —А–∞–±–Њ—В—Л –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –°–µ—А–≥–µ—О –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З—Г –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤—Г: –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ —Б–µ–≤–µ—А—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї—Б—П –≤ —Н—В—Г —А–∞–±–Њ—В—Г, ¬Ђ–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—И—М –љ–µ–≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ–љ—Л–µ, —Б—Г—А–Њ–≤—Л–µ –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –°–µ–≤–µ—А–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —А–µ–Ї–∞–Љ –Є –С–µ–ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О¬ї. –Т —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1856 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ —Г–≤–Њ–ї–Є–ї—Б—П, –њ–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—О, –Є–Ј –Ь–µ–і–Є–Ї–Њ-—Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —В—А—Г–і–љ–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –Р—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А–µ–є.

–°–µ–≤–µ—А –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ, –Ї–∞–Ї, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т.–У. –С–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –≤ 1840-–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П вАУ ¬Ђ—Н—В–Њ —Ж–µ–ї—Л–µ –Љ–Є—А—Л, –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є –њ–Њ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В—Г, –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –Є –њ–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ –Є –љ–∞—А–µ—З–Є—П–Љ, –њ–Њ –љ—А–∞–≤–∞–Љ –Є –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ вА¶–°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Б—А–µ–і–љ–µ–є. вА¶–Я–µ—А–µ–µ–Ј–і –Є–Ј –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М вАУ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і—Л –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є¬ї. –Ш –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В: ¬Ђ–Ї–∞–Ї–∞—П –њ–Є—Й–∞ –і–ї—П —Г–Љ–∞ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –і–ї—П –њ–µ—А–∞ —О–Љ–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ!¬ї

–°–µ–≤–µ—А –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ, –Ї–∞–Ї, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т.–У. –С–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –≤ 1840-–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П вАУ ¬Ђ—Н—В–Њ —Ж–µ–ї—Л–µ –Љ–Є—А—Л, –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є –њ–Њ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В—Г, –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –Є –њ–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ –Є –љ–∞—А–µ—З–Є—П–Љ, –њ–Њ –љ—А–∞–≤–∞–Љ –Є –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ вА¶–°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Б—А–µ–і–љ–µ–є. вА¶–Я–µ—А–µ–µ–Ј–і –Є–Ј –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М вАУ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і—Л –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є¬ї. –Ш –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В: ¬Ђ–Ї–∞–Ї–∞—П –њ–Є—Й–∞ –і–ї—П —Г–Љ–∞ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –і–ї—П –њ–µ—А–∞ —О–Љ–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ!¬ї

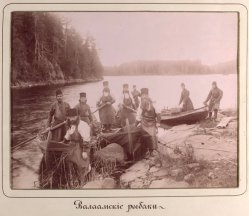

–Ю–љ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –С–µ–ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, –і–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –і–Њ –Ы–µ–і–Њ–≤–Є—В–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞ –Є –Я–µ—З–Њ—А—Л. –Х–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–Є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –±—Л—В–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П, –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Є—Б—М  –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е. –І–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Ї–љ–Є–≥ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В ¬Ђ–њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М¬ї —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –≤ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є—Е –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤—Л—Е –Є–Ј–±—Г—И–Ї–∞—Е, –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ ¬Ђ—Г–≤–Є–і–µ—В—М¬ї –љ–µ—Е–Є—В—А—Г—О, –љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –і–ї—П –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Р—А–Ї—В–Є–Ї–Є, —Г—В–≤–∞—А—М, —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–љ–∞—Б—В–Є, –Ј–∞–њ–∞—Б—Л —Б–љ–µ–і–Є. –Э–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–∞—Е –Њ —Б–µ–≤–µ—А–µ —Г–і–µ–ї—П–µ—В –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—С–ї вАУ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—А–∞–Љ. –Ю–љ —Б–Њ—И—С–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –Њ–љ–Є –і–∞–ґ–µ –±—А–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї —А—Л–±—Л, —Б –љ–Є–Љ–Є –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї—Б—П –љ–∞ —И—Е—Г–љ–µ –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і.

–≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е. –І–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Ї–љ–Є–≥ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В ¬Ђ–њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М¬ї —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –≤ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є—Е –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤—Л—Е –Є–Ј–±—Г—И–Ї–∞—Е, –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ ¬Ђ—Г–≤–Є–і–µ—В—М¬ї –љ–µ—Е–Є—В—А—Г—О, –љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –і–ї—П –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Р—А–Ї—В–Є–Ї–Є, —Г—В–≤–∞—А—М, —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–љ–∞—Б—В–Є, –Ј–∞–њ–∞—Б—Л —Б–љ–µ–і–Є. –Э–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–∞—Е –Њ —Б–µ–≤–µ—А–µ —Г–і–µ–ї—П–µ—В –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—С–ї вАУ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—А–∞–Љ. –Ю–љ —Б–Њ—И—С–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –Њ–љ–Є –і–∞–ґ–µ –±—А–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї —А—Л–±—Л, —Б –љ–Є–Љ–Є –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї—Б—П –љ–∞ —И—Е—Г–љ–µ –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і.

–Я–Њ–Љ–Њ—А—Л –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П -- –ї—О–і–Є —Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л–µ, –Ј–љ–∞—О—Й–Є–µ —Б–µ–±–µ —Ж–µ–љ—Г, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л–µ, —Г–Љ–µ–ї—Л–µ, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАУ –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ–Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—О—В –≤—Б—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞–Љ–Є. ¬Ђ–Ц–і–Є –Њ—В –Љ–Њ—А—П –≥–Њ—А—П, –∞ –Њ—В –≤–Њ–і—Л -- –±–µ–і—Л¬ї, ¬Ђ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–∞ -- —З—В–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —В—О—А—М–Љ–∞: –µ—Б—В—М –≤—Е–Њ–і, –∞ –љ–µ—В –≤—Л—Е–Њ–і–∞¬ї. –Я–Њ–Љ–Њ—А—Л –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Љ–Њ—А–µ–Љ: ¬Ђ–Љ–Њ—А–µ –љ–∞—И–µ, –≥–і–µ –љ–Є –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є, –≤–µ–Ј–і–µ —Б —А—Л–±–Њ–є, –≤–µ–Ј–і–µ, —Б—В–∞–ї–Њ –±—Л—В—М, —Б –і–Њ–±—Л—З–µ–є¬ї, ¬Ђ–љ–∞ –њ–µ—З–Є –ї—С–ґ–∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ—А–Њ–ї–µ–ґ–љ–µ–є, –Љ–∞–ї–Њ —З–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –љ–∞–ґ–Є—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –∞ —Б –Љ–Њ—А–µ–Љ –Є–≥—А—Г –Ј–∞—В–µ–µ—И—М вАФ —Г–Љ–µ—О—З–Є –і–∞ –Њ–њ–∞—Б–ї–Є–≤–Њ вАФ –≤ –љ–∞–Ї–ї–∞–і–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—И—М¬ї, -- –љ–Њ —Ж–µ–љ–Њ–є –±—Л–ї–Є ¬Ђ—В–µ –≥–Њ—А—М–Ї–Є–µ —Б–ї—С–Ј—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ¬ї.

–°.–Т. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. ¬Ђ–Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ–±–Љ–∞–љ–µ—В –ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—Б—В—П–Љ–Є; –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —З–µ—Б—В–љ–Њ. –І–µ—Б—В—М вАФ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –і–∞ –Є –њ–µ—А–≤–∞—П –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ¬ї. ¬Ђ–Я–Њ–Љ–Њ—А—Л, –Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—Г–≥–Њ–Љ –Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є, –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М –≤ —З—Г–ґ—Г—О –і—Г—И—Г –Є –Ї–Њ–њ–∞—В—М—Б—П –≤ —З—Г–ґ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ–±–Є–і–љ—Л–Љ –Є —Й–µ–Ї–Њ—В–ї–Є–≤—Л–Љ –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е –і–µ–ї–Њ–Љ¬ї.

–°.–Т. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. ¬Ђ–Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ–±–Љ–∞–љ–µ—В –ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—Б—В—П–Љ–Є; –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —З–µ—Б—В–љ–Њ. –І–µ—Б—В—М вАФ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –і–∞ –Є –њ–µ—А–≤–∞—П –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ¬ї. ¬Ђ–Я–Њ–Љ–Њ—А—Л, –Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—Г–≥–Њ–Љ –Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є, –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М –≤ —З—Г–ґ—Г—О –і—Г—И—Г –Є –Ї–Њ–њ–∞—В—М—Б—П –≤ —З—Г–ґ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ–±–Є–і–љ—Л–Љ –Є —Й–µ–Ї–Њ—В–ї–Є–≤—Л–Љ –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е –і–µ–ї–Њ–Љ¬ї.

–Ш–Ј –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ —В—Г–і–∞ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—О –≤—Л–Ј–≤–∞–ї —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А (–≤ –Љ–Є—А—Г вАУ –Р–љ–і—А–Њ–љ–Є–Ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З). –Э–∞ –≤—А–µ–Љ—П –њ–∞—Б—В—Л—А—Б—В–≤–∞ –Њ—В—Ж–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ –і–ї—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є: –≤ 1854 –≥–Њ–і—Г –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Њ–±—Б—В—А–µ–ї—Г. –°.–Т. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В —Б–∞–Љ—Л–µ –ї–µ—Б—В–љ—Л–µ –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ, —Б—Г–Љ–µ–≤—И–µ–Љ —В–∞–Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є (–і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ), —З—В–Њ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є –∞—В–∞–Ї—Г –Є —Г–і–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ—Б–≤–Њ—П—Б–Є. –Ю–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–≤ –≤ –≥–Њ–і—Л –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б—В–∞–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –С–µ–ї–Њ–Љ–Њ—А—М—П.

–У–ї–∞–≤–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–і–µ–ї–∞–ї –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Є–Ј –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А –†–Њ—Б—Б–Є–Є вАУ –Њ –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–± ¬Ђ–Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—В—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є¬ї.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В –Є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ—И–ї–Њ –≤ –Њ—З–µ—А–Ї VII "–Ю—Б—В—А–Њ–≤–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є". "–Ъ—В–Њ —А–∞–Ј –≤–Є–і–µ–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Н—В–Њ—В, —В–Њ—В –µ–і–≤–∞ –ї–Є –±—Г–і–µ—В –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–∞–±—Л—В—М –µ–≥–Њ. –≠—В–Њ -- –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –ї–µ—Б–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–ЄвА¶ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤ –Є –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ. –Ц–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—П–ї–Њ —Б –≥–Њ—А, –Њ–±—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є—Е –≤—Е–Њ–і –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –Є –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ –љ–∞—Б –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ". "–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ—О –љ–µ–ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ–Њ—О –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В–Њ—Б—В—М—О –Є –∞—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ—О —Б—В—А–Њ–≥–Њ—Б—В—М—О, —З—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–µ–±–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є—П –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–Є—В–µ–ї—П—Е. –Ч–і–µ—Б—М - –њ–Њ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є—П –Є —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П - "–≤—Б–µ –Њ—В–і–∞–љ–Њ –С–Њ–≥—Г –Є –°–≤. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ". –Ш–Ј–і—А–µ–≤–ї–µ –љ–µ –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ—Б—М"–љ–Є —П—Б—В–Є –≤ –Ї–µ–ї–Є–Є, –љ–Є –њ–Є—В–Є, –љ–Є —Г –Ї–µ–ї–∞—А—П –њ—А–Њ—Б–Є—В–Є". –Х–і—П—В –Є –њ—М—О—В –≤ —В—А–∞–њ–µ–Ј–µ –≤–Ї—Г–њ–µ –≤—Б–µ; –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ–µ –Њ–і–µ—П–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –Њ—В –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞,

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В –Є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ—И–ї–Њ –≤ –Њ—З–µ—А–Ї VII "–Ю—Б—В—А–Њ–≤–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є". "–Ъ—В–Њ —А–∞–Ј –≤–Є–і–µ–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Н—В–Њ—В, —В–Њ—В –µ–і–≤–∞ –ї–Є –±—Г–і–µ—В –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–∞–±—Л—В—М –µ–≥–Њ. –≠—В–Њ -- –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –ї–µ—Б–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–ЄвА¶ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤ –Є –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ. –Ц–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—П–ї–Њ —Б –≥–Њ—А, –Њ–±—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є—Е –≤—Е–Њ–і –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –Є –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ –љ–∞—Б –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ". "–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ—О –љ–µ–ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ–Њ—О –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В–Њ—Б—В—М—О –Є –∞—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ—О —Б—В—А–Њ–≥–Њ—Б—В—М—О, —З—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–µ–±–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є—П –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–Є—В–µ–ї—П—Е. –Ч–і–µ—Б—М - –њ–Њ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є—П –Є —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П - "–≤—Б–µ –Њ—В–і–∞–љ–Њ –С–Њ–≥—Г –Є –°–≤. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ". –Ш–Ј–і—А–µ–≤–ї–µ –љ–µ –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ—Б—М"–љ–Є —П—Б—В–Є –≤ –Ї–µ–ї–Є–Є, –љ–Є –њ–Є—В–Є, –љ–Є —Г –Ї–µ–ї–∞—А—П –њ—А–Њ—Б–Є—В–Є". –Х–і—П—В –Є –њ—М—О—В –≤ —В—А–∞–њ–µ–Ј–µ –≤–Ї—Г–њ–µ –≤—Б–µ; –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ–µ –Њ–і–µ—П–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –Њ—В –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞,  —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –Њ–±—Г–≤—М; –ї–Є—И–љ–Є—Е –Њ–і–µ–ґ–і –љ–µ –і–µ—А–ґ–∞—В. –°–≤–µ—А—Е –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –Є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –љ–∞–≥–ї—П–і–љ—Л–µ —Б–ї–µ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: –≤ —Б—А–µ–і–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–µ–ї–Њ–≤. –Ю–±—Л—З–∞–є –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ –љ–µ–Љ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л –µ—Й–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї–µ–љ". "вА¶ –і–ї—П –і—Г–Љ –Њ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є, –і–ї—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ –Є —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є - –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–Њ–±–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В. "–Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Љ–Є—А–∞ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ–Ї–Њ–≤", –Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –У–∞–≤—А–Є–Є–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ –Њ—В 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1787 –≥–Њ–і–∞, —Е—А–∞–љ—П—Й–µ–є—Б—П –≤ —А–Є–Ј–љ–Є—Ж–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П".

—В–∞–Ї–ґ–µ –Є –Њ–±—Г–≤—М; –ї–Є—И–љ–Є—Е –Њ–і–µ–ґ–і –љ–µ –і–µ—А–ґ–∞—В. –°–≤–µ—А—Е –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –Є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –љ–∞–≥–ї—П–і–љ—Л–µ —Б–ї–µ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: –≤ —Б—А–µ–і–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–µ–ї–Њ–≤. –Ю–±—Л—З–∞–є –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ –љ–µ–Љ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л –µ—Й–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї–µ–љ". "вА¶ –і–ї—П –і—Г–Љ –Њ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є, –і–ї—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ –Є —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є - –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–Њ–±–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В. "–Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Љ–Є—А–∞ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ–Ї–Њ–≤", –Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –У–∞–≤—А–Є–Є–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ –Њ—В 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1787 –≥–Њ–і–∞, —Е—А–∞–љ—П—Й–µ–є—Б—П –≤ —А–Є–Ј–љ–Є—Ж–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П".

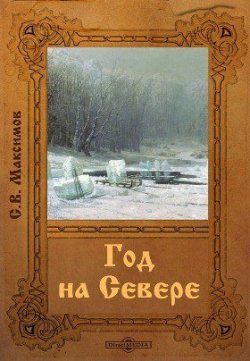

–Т 1859 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –Њ–±—К–µ–Љ–Є—Б—В—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–У–Њ–і –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ¬ї, –њ—А–Є–љ–µ—Б—И—Г—О —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –∞–≤—В–Њ—А—Г. –У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї–Њ –µ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї–Є.

–Т 1860вАФ1861 –≥–Њ–і–∞—Е –њ–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—О –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Р–Љ—Г—А. –°–≤–Њ–Є –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Њ–љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–µ ¬Ђ–Э–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –Я–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –љ–∞ –Р–Љ—Г—А¬ї. –Э–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–µ–і-—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ј–∞–љ—П–ї—Б—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–µ–Љ. –Т—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П —Н—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ, –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ–Ї—Г–љ—Г–ї—Б—П –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М ¬Ђ–Ї–∞–љ–і–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –Є, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д—Л, –і–Њ—Б–Ї–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–Є–ї ¬Ђ–≤—Б–µ –Ї—А—Г–≥–Є —В—О—А–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–∞¬ї. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Є—А –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї –µ–Љ—Г —Б–≤–Њ–Є —В–∞–є–љ—Л: –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Є–Ј—Г—З–Є–ї –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ –Њ—В—З—С—В–∞—Е –ґ–∞—А–≥–Њ–љ –Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞—А—В–Њ—З–љ–Њ–є –Є–≥—А—Л, –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В–Њ–≤, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л ¬Ђ–Њ—В–ї—Л–љ–Є–≤–∞–љ–Є—П¬ї –Њ—В —А–∞–±–Њ—В—Л –Є —Б–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є. –Ю–љ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В —В–Є–њ—Л —В—О—А–µ–Љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ–љ—Л—Е: –±—А–Њ–і—П–≥, ¬Ђ–ґ–Є–≥–∞–љ–Њ–≤¬ї, —В—О—А–µ–Љ–љ—Л—Е ¬Ђ–∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–≤¬ї. –Т –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–± –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е ¬Ђ–Љ–µ—А—В–≤—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤¬ї —Б—В–∞—А—Л—Е –Є –љ–Њ–≤—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П-—Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–∞ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –±—Л–ї –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ –њ–Њ–і –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ґ—О—А—М–Љ–∞ –Є —Б—Б—Л–ї–Ї–∞¬ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ —Б –≥—А–Є—Д–Њ–Љ ¬Ђ—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ¬ї. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–љ –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –µ–≥–Њ –Є –≤ 1871 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј–і–∞–ї –≤ —В—А–µ—Е —В–Њ–Љ–∞—Е –њ–Њ–і –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–µ–Љ ¬Ђ–°–Є–±–Є—А—М –Є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–∞¬ї. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞ –°. –Т. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ ¬Ђ–°—Б—Л–ї—М–љ—Л–µ –Є —В—О—А—М–Љ—Л¬ї –≤—Л—И–ї–∞ —Б –≥—А–Є—Д–Њ–Љ ¬Ђ—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ¬ї –Є –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–Њ–є ¬Ђ–і–ї—П —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ. –®–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Ї—А—Г–≥ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є —Б–Љ–Њ–≥ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –ї–Є—И—М –≤ 1868-1869 –≥–≥. –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –љ–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1871 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–і–∞–љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–°–Є–±–Є—А—М –Є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–∞¬ї. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ–Є—Е –±—Л–ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ –Љ–Є—А –≤–Є—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –µ—Й—С –Є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –°–Є–±–Є—А–Є ¬Ђ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї - –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л—Е. ¬Ђ–Т–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —А—Г–і¬ї –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Є—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є —Б—Б—Л–ї–Ї–Є. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ–µ —Г–≤–µ—А—П—О—В, —З—В–Њ –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Б—Л–ї–Ї–Є.

–Т 1860вАФ1861 –≥–Њ–і–∞—Е –њ–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—О –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Р–Љ—Г—А. –°–≤–Њ–Є –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Њ–љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–µ ¬Ђ–Э–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –Я–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –љ–∞ –Р–Љ—Г—А¬ї. –Э–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–µ–і-—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ј–∞–љ—П–ї—Б—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–µ–Љ. –Т—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П —Н—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ, –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ–Ї—Г–љ—Г–ї—Б—П –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М ¬Ђ–Ї–∞–љ–і–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –Є, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д—Л, –і–Њ—Б–Ї–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–Є–ї ¬Ђ–≤—Б–µ –Ї—А—Г–≥–Є —В—О—А–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–∞¬ї. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Є—А –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї –µ–Љ—Г —Б–≤–Њ–Є —В–∞–є–љ—Л: –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Є–Ј—Г—З–Є–ї –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ –Њ—В—З—С—В–∞—Е –ґ–∞—А–≥–Њ–љ –Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞—А—В–Њ—З–љ–Њ–є –Є–≥—А—Л, –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В–Њ–≤, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л ¬Ђ–Њ—В–ї—Л–љ–Є–≤–∞–љ–Є—П¬ї –Њ—В —А–∞–±–Њ—В—Л –Є —Б–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є. –Ю–љ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В —В–Є–њ—Л —В—О—А–µ–Љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ–љ—Л—Е: –±—А–Њ–і—П–≥, ¬Ђ–ґ–Є–≥–∞–љ–Њ–≤¬ї, —В—О—А–µ–Љ–љ—Л—Е ¬Ђ–∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–≤¬ї. –Т –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–± –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е ¬Ђ–Љ–µ—А—В–≤—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤¬ї —Б—В–∞—А—Л—Е –Є –љ–Њ–≤—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П-—Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–∞ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –±—Л–ї –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ –њ–Њ–і –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ґ—О—А—М–Љ–∞ –Є —Б—Б—Л–ї–Ї–∞¬ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ —Б –≥—А–Є—Д–Њ–Љ ¬Ђ—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ¬ї. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–љ –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –µ–≥–Њ –Є –≤ 1871 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј–і–∞–ї –≤ —В—А–µ—Е —В–Њ–Љ–∞—Е –њ–Њ–і –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–µ–Љ ¬Ђ–°–Є–±–Є—А—М –Є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–∞¬ї. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞ –°. –Т. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ ¬Ђ–°—Б—Л–ї—М–љ—Л–µ –Є —В—О—А—М–Љ—Л¬ї –≤—Л—И–ї–∞ —Б –≥—А–Є—Д–Њ–Љ ¬Ђ—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ¬ї –Є –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–Њ–є ¬Ђ–і–ї—П —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ. –®–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Ї—А—Г–≥ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є —Б–Љ–Њ–≥ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –ї–Є—И—М –≤ 1868-1869 –≥–≥. –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –љ–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1871 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–і–∞–љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–°–Є–±–Є—А—М –Є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–∞¬ї. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ–Є—Е –±—Л–ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ –Љ–Є—А –≤–Є—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –µ—Й—С –Є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –°–Є–±–Є—А–Є ¬Ђ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї - –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л—Е. ¬Ђ–Т–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —А—Г–і¬ї –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Є—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є —Б—Б—Л–ї–Ї–Є. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ–µ —Г–≤–µ—А—П—О—В, —З—В–Њ –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Б—Л–ї–Ї–Є.

–Т —Н—В–Є—Е –Њ—З–µ—А–Ї–∞—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –њ–Њ —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–µ —В—О—А–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ю–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Ь.–Х. –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤–∞-–©–µ–і—А–Є–љ–∞, –Э.–Р. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞, –Ы.–Э. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –Р.–Я. –І–µ—Е–Њ–≤–∞ –Є –і—А.

–Т —Н—В–Є—Е –Њ—З–µ—А–Ї–∞—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –њ–Њ —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–µ —В—О—А–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ю–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Ь.–Х. –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤–∞-–©–µ–і—А–Є–љ–∞, –Э.–Р. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞, –Ы.–Э. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –Р.–Я. –І–µ—Е–Њ–≤–∞ –Є –і—А.

–Т 1862вАФ1863 –≥–Њ–і–∞—Е –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Њ–±—К–µ–Ј–і–Є–ї –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –Є –£—А–∞–ї. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —А—П–і –Њ—З–µ—А–Ї–Њ–≤ –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ –≤–Є–і–∞–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞: ¬Ђ–Ч–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–Њ–Љ¬ї, ¬Ђ–°—Г–±–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є¬ї, ¬Ђ–Я—А—Л–≥—Г–љ—Л¬ї, ¬Ђ–•–ї—Л—Б—В—Л¬ї, ¬Ђ–°–Ї–Њ–њ—Ж—Л¬ї, ¬Ђ–°–µ–Ї—В–∞ –Њ–±—Й–Є—Е¬ї, ¬Ђ–Ш—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А—Ж—Л¬ї –Є –і—А.

–Т 1865вАФ1866 –≥–Њ–і–∞—Е –њ–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—О –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П. –Ю–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 –Ї–љ–Є–ґ–µ–Ї –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–∞, –≥–і–µ –і–∞–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Г–≥–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є: ¬Ђ–Ю —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ¬ї, ¬Ђ–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –±—Л—В –њ—А–µ–ґ–і–µ –Є —В–µ–њ–µ—А—М¬ї, ¬Ђ–Ю —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і—П—Е¬ї –Є —В.–і.

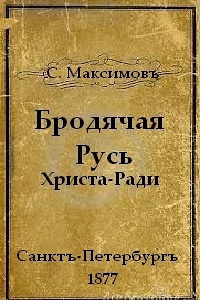

–Т 1868 –≥–Њ–і—Г –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ–Є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ—Л, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є, –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є, –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї–Њ–є, –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П—Е, —Б–Њ–±—А–∞–ї —Ж–µ–љ–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–ї –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–С—А–Њ–і—П—З–∞—П –†—Г—Б—М –•—А–Є—Б—В–∞ –†–∞–і–Є¬ї (1877). –Т –љ–µ–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –±—А–Њ–і—П–ґ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –љ–Є—Й–Є—Е, –±–Њ–≥–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–µ–≤, —А–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤-—Б–Ї—А—Л—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Е—А–Є—Б—В–Њ–ї—О–±—Ж–µ–≤. –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –і–≤–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Э–µ —Б–њ—Г—Б—В–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Љ–Њ–ї–≤–Є—В—Б—П¬ї (1889) –Є ¬Ђ–Ъ—А—Л–ї–∞—В—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї (1890). –Т –љ–Є—Е –Њ–љ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ—П–ї —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л –Њ–±–Є—Е–Њ–і–љ–Њ–є —А–µ—З–Є, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—В—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Є–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ.

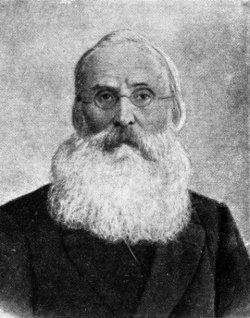

–Т 1900 –≥–Њ–і—Г –°.–Т. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –±—Л–ї –Є–Ј–±—А–∞–љ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї –њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ —Б–µ–±–µ: ¬Ђ–ѓ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і–Њ–ї–≥–Њ, –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї—Б—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –≤–Є–і–µ–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Т –і–µ—А–µ–≤–љ—О —П —Г–љ–µ—Б —Б–≤–Њ—О –ї—О–±–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ш–Ј—Г—З–∞–ї –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ—Г—О –љ–Є—Й–µ—В—Г, –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤—Г—О –Є –ї—О–±—П—Й—Г—О –Љ–µ–љ—П —Б –Љ–∞–ї—Л—Е –ї–µ—В¬ї. –У–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –±—Л—В–∞ –Є –љ—А–∞–≤–Њ–≤ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –і–µ—В–∞–ї–µ–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—Б—В—М –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤—Г –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ.

–Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –љ–∞ livelib.ru: https://www.livelib.ru/author/9911-sergej-maksimov

–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Х–≥–Њ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є, –≤—Л—И–µ–і—И–µ–µ –≤ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ ¬Ђ–Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ¬ї, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј 20 —В–Њ–Љ–Њ–≤. –Э–Њ –Є –Њ–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–µ. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞–ї–Њ –Є—В–Њ–≥–Њ–Љ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є вАФ –љ–Њ –Є—В–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ. –Я—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М —Б–µ–±–µ –љ–∞ —Е–ї–µ–± –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є –≤ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–Я–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—П—Е¬ї. –Х–≥–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї –Є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д –Я.–Т.–С—Л–Ї–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ –љ–µ–Љ –Ј–∞ –≥–Њ–і –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є: ¬Ђ–≠—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Њ—Ж–µ–љ–µ–љ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —А–Њ–і–Є–љ–µ, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ, –љ–Њ –љ–µ –≥—А–µ–Љ–Є—В, –Ї–∞–Ї –≥—А–µ–Љ–µ–ї–Њ –±—Л –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –µ—Б–ї–Є –±—Л –°–µ—А–≥–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–є –≤ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Э–∞—Г–Ї, вАФ –±—Л–ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–ЉвА¶ –Э–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Г–ґ —Б—Г–і—М–±–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Ј–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є¬ї.

–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Х–≥–Њ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є, –≤—Л—И–µ–і—И–µ–µ –≤ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ ¬Ђ–Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ¬ї, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј 20 —В–Њ–Љ–Њ–≤. –Э–Њ –Є –Њ–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–µ. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞–ї–Њ –Є—В–Њ–≥–Њ–Љ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є вАФ –љ–Њ –Є—В–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ. –Я—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М —Б–µ–±–µ –љ–∞ —Е–ї–µ–± –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є –≤ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–Я–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—П—Е¬ї. –Х–≥–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї –Є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д –Я.–Т.–С—Л–Ї–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ –љ–µ–Љ –Ј–∞ –≥–Њ–і –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є: ¬Ђ–≠—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Њ—Ж–µ–љ–µ–љ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —А–Њ–і–Є–љ–µ, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ, –љ–Њ –љ–µ –≥—А–µ–Љ–Є—В, –Ї–∞–Ї –≥—А–µ–Љ–µ–ї–Њ –±—Л –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –µ—Б–ї–Є –±—Л –°–µ—А–≥–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–є –≤ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Э–∞—Г–Ї, вАФ –±—Л–ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–ЉвА¶ –Э–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Г–ґ —Б—Г–і—М–±–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Ј–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є¬ї.

–Э–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ—Л–є —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї, –Њ–љ —Б–µ—В–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–±–Њ—В, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—О –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Ъ—А–µ—Б—В–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞¬ї, –≥–і–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–є ¬Ђ–љ–µ—З–Є—Б—В–Є¬ї –Є ¬Ђ–љ–µ–ґ–Є—В–Є¬ї, –Њ —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є—П—Е, –Љ–∞–≥–Є–Є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Є –Њ–±—А—П–і–Њ–≤. –Ч–∞ –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –і—А—Г–≥—Г –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї: ¬Ђ–љ–Є—З–µ–≥–Њ —П –љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ –њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Њ –Є, –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –Ї–Њ–љ—З–Є—В—М –љ–∞—З–∞—В–Њ–≥–Њ. –Ш —Н—В–Њ вАУ –≤—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ—П, –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М, –±–Њ–ї–µ–µ —В—П–ґ–Ї–∞—П, —З–µ–Љ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П¬ї. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –±—Л–ї —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ ¬Ђ–љ–µ–і—Г–≥ -- ... –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ ... –Ј–∞ –±–µ–Ј—А–∞—Б—З—С—В–љ—Г—О —В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –ґ–Є—В—М¬ї. –Р –Њ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї—Б—П –ґ–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М —Е–Њ—В—П –±—Л —З–∞—Б—В—М –Є–Ј –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ: –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –±–Њ—А–Њ–і—Л, –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–∞—Б–Њ–љ–Њ–≤ —И–∞–њ–Њ–Ї –Є —И–ї—П–њ –љ–∞ –†—Г—Б–Є, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е.вА¶

¬Ђ–£—Б—В–∞–ї—Л–є –њ—Г—В–љ–Є–Ї¬ї –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Є—П 3(16) –Є—О–љ—П 1901 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Х–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –љ–∞ –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –љ–∞ –Ы–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—Б—В–Ї–∞—Е, –≥–і–µ –љ–∞—И–ї–Є —Б–≤–Њ—С –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є—Й–µ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М—П –њ–Њ –њ–µ—А—Г –Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—О –љ–∞—А–Њ–і–∞.

–Ф–µ–±—О—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Ї–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є¬ї (1854). –Т 1855вАУ1868 –≥–≥. —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —И–µ—Б—В—М —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є –њ–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –Њ—З–µ—А–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–У–Њ–і –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ¬ї (1859), ¬Ђ–Э–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –Я–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –љ–∞ –Р–Љ—Г—А¬ї (1864), ¬Ђ–Ы–µ—Б–љ–∞—П –≥–ї—Г—И—М. –Ъ–∞—А—В–Є–љ—Л –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞¬ї, ¬Ђ–°–Є–±–Є—А—М –Є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–∞¬ї (–Њ–±–µ 1871), ¬Ђ–Ъ—Г–ї—М —Е–ї–µ–±–∞ –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П¬ї (1873), ¬Ђ–С—А–Њ–і—П—З–∞—П –†—Г—Б—М –•—А–Є—Б—В–∞-—А–∞–і–Є¬ї (1877), ¬Ђ–Э–µ—З–Є—Б—В–∞—П —Б–Є–ї–∞¬ї (1899) –Є –і—А. –Р–≤—В–Њ—А –Ї–љ–Є–≥ –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П: –Њ—З–µ—А–Ї–Є ¬Ђ–Ъ—А–∞–є –Ї—А–µ—Й—С–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞¬ї (—В. 1вАУ4, 1865вАУ1866) –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–∞–ї—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, ¬Ђ–†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Ї—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —В–Њ–Љ—Г —Б—А–Њ–і–љ–Њ –≤—Б—С —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ¬ї (1885) –Є –і—А. –Т –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ъ—А—Л–ї–∞—В—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї (1890) –і–∞–ї –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Є–і–Є–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ.

–°—А–µ–і–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є вАУ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–љ—Л–µ –Њ—З–µ—А–Ї–Є –Њ –Ы. –Р. –Ь–µ–µ, –Я. –Ш. –ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ–µ, –Р. –§. –Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Ф. –Ш. –Ч–∞–≤–∞–ї–Є—И–Є–љ–µ, –Ш. –§. –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤–µ, –Р. –Э. –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ.

–С–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. –У–Њ–і –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ: –Т 2 —В. –Ґ. 1. –С–µ–ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Є –µ–≥–Њ –Я—А–Є–±—А–µ–ґ—М—П. -–°–Я–±.: –Ш–Ј–і. –Ї–љ–Є–≥–Њ–њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–∞ –Ф. –Х. –Ъ–Њ–ґ–∞–љ—З–Є–Ї–Њ–≤–∞, 1859. вАФ 638, IV —Б.; 21 —Б–Љ.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. –У–Њ–і –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ: –Т 2 —В. –Ґ. 2: –Я–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –њ–Њ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —А–µ–Ї–∞–Љ. -–°–Я–±.: –Ш–Ј–і.–Ї–љ–Є–≥–Њ–њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–∞ –Ф. –Х. –Ъ–Њ–ґ–∞–љ—З–Є–Ї–Њ–≤–∞, 1859. вИТ514, IV —Б.; 20 —Б–Љ.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. –У–Њ–і –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ. –І.1. –С–µ–ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Є –µ–≥–Њ –Я—А–Є–±—А–µ–ґ—М—П. вИТ2-–µ –Є–Ј–і., –Є—Б–њ—А. –Є –і–Њ–њ. -–°–Я–±.: –Ґ–Є–њ. –Ґ-–≤–∞ ¬Ђ–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–ї—М–Ј–∞¬ї, 1864. вИТ608 —Б; 22 —Б–Љ.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. –У–Њ–і –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ. вИТ3-–µ –Є–Ј–і., –і–Њ–њ. -–°–Я–±.: –Ґ–Є–њ. –Р.–Ґ—А–∞–љ—И–µ–ї—П, 1871. вИТ690 —Б; 22 —Б–Љ.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. –У–Њ–і –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ: –Т 2 —З. –І. 1. –С–µ–ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Є –µ–≥–Њ –Я—А–Є–±—А–µ–ґ—М—П. вИТ4-–µ –Є–Ј–і., –і–Њ–њ. -–Ь.: –Ш–Ј–і. –Я. –Ш. –Я—А—П–љ–Є—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ , 1890. вИТ698 —Б.: –Є–ї.; 25 —Б–Љ.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є: –Т 20 —В. –Ґ.20. –Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –±—Л—В. –Я–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ—Л–є –ї–µ—Б. –У–Њ—А–Њ–і–∞ –Ю–Ј–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є –і—А./ –° –њ–Њ—А—В—А.–∞–≤—В. –Є –≤—Б—В—Г–њ–Є—В.–Њ—З–µ—А–Ї–Њ–Љ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –ї–Є—В.–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Я. –Т. –С—Л–Ї–Њ–≤–∞. -–°–Я–±.: –Ъ–љ–Є–≥–Њ–Є–Ј–і–∞—В. –Ґ-–≤–Њ ¬Ђ–Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ¬ї, 1896. вИТ384 —Б; 18 —Б–Љ -(–Т—Б–µ–Љ–Є—А–љ–∞—П –±-–Ї–∞). -–С–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А. —Г–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є –°. –Т. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞/ –°–Њ—Б—В. –Р. –У. –§–Њ–Љ–Є–љ. -–°.363-378; –Р–ї—Д–∞–≤–Є—В. —Г–Ї–∞–Ј. —Б—В–∞—В–µ–є, –≤–Њ—И–µ–і—И–Є—Е –≤ –°–Њ–±—А. —Б–Њ—З. –°. –Т. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞. -–°.379-384.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. –Ъ—А—Л–ї–∞—В—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞: –Я–Њ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—О –°. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ / [–Я–Њ—Б–ї–µ—Б–ї. –Є –њ—А–Є–Љ–µ—З. –Э. –°. –Р—И—Г–Ї–Є–љ–∞]. вАФ –Ь.: –У–Њ—Б–ї–Є—В–Є–Ј–і–∞—В, 1955. вАФ 448 —Б.

–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞: –£—З–µ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є. N 339. / –Ы–У–£. –§–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥. —Д–∞–Ї.; –Ю—В–≤. —А–µ–і. –њ—А–Њ—Д. –Ш. –У. –ѓ–Љ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є. вАФ –Ы.: –Ы–У–£, 1968. вАФ 230 —Б вАФ (–°–µ—А–Є—П —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥. –љ–∞—Г–Ї. –Т—Л–њ.72).

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. –Я–Њ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ / –°–Њ—Б—В., –њ–Њ–і–≥–Њ—В. —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –≤—Б—В—Г–њ. —Б—В. –°. –Э. –Я–ї–µ—Е–∞–љ–Њ–≤–∞; –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В. –°. –Э. –Я–ї–µ—Е–∞–љ–Њ–≤–∞, –Ѓ. –Т. –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤–∞. вАФ –Ь.: –°–Њ–≤. –†–Њ—Б—Б–Є—П, 1989. вАФ 526 —Б вАФ ISBN 5268001884.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. –Э–µ—З–Є—Б—В–∞—П, –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–∞—П –Є –Ї—А–µ—Б—В–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞ / –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°. –Т. вАФ –Ь.: –Ґ–µ—А—А–∞: –Ъ–љ. –ї–∞–≤–Ї–∞ -–†–Ґ–†, 1996. вАФ 272 —Б вАФ (–†—Г—Б. –і–Њ–Љ). вАФ ISBN 5300007978: 20300.00.