–†–£–°–°–Ъ–Ю–Х –Ф–£–•–Ю–Т–Х–Э–°–Ґ–Т–Ю –Э–Р –§–Ы–Ю–Ґ–Х

–Ф—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ XVI –≤–µ–Ї–µ, —З—В–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б —Н–њ–Њ—Е–Њ–є–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–є, –Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–Љ –Ї–∞–Ї –Ї–∞–њ–Є—Б—В–∞–љ –§—А—Н–љ—Б–Є—Б –Ф—А–µ–є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ–µ—А–≤–є —Б–≤–Њ–і –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ—Б—В—М —А—П–і –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤, –≥–і–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї–Є–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –≤ –њ—А–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є.

–Ф—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ XVI –≤–µ–Ї–µ, —З—В–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б —Н–њ–Њ—Е–Њ–є–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–є, –Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–Љ –Ї–∞–Ї –Ї–∞–њ–Є—Б—В–∞–љ –§—А—Н–љ—Б–Є—Б –Ф—А–µ–є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ–µ—А–≤–є —Б–≤–Њ–і –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ—Б—В—М —А—П–і –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤, –≥–і–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї–Є–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –≤ –њ—А–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є.

–Ц–Є–Ј–љ—М –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ–Љ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є. –С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ –ї—О–±–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ: –њ—А–Є—Б—П–≥–∞, –Њ—В–њ–ї—Л—В–Є–µ –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є, —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —Б–Љ–µ—А—В—М, —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б.

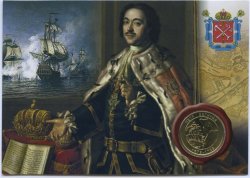

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—О —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В –Њ—В –і–∞—В—Л –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –С–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г–Љ–Њ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Б—Г–і–∞–Љ –±—Л—В—М¬ї вАУ 20 (30) –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1696 –≥., вАУ –∞ –µ–≥–Њ —А–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Я–µ—В—А I.

–У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Л –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є –µ—Й–µ –і–Њ IX –≤–µ–Ї–∞. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –Њ–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є —Б–Љ–µ–ї—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л —З–µ—А–µ–Ј –І–µ—А–љ–Њ–µ –Ь–Њ—А–µ –љ–∞ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є—О, —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—П. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ, —З—В–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –і–∞—В—Г –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. ¬Ђ–Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ, —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ: –Ї–∞–Ї –Є —Б–∞–Љ–Є–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ, –Є–Љ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–µ—Б–µ—В —Б–≤–Њ—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г¬ї.

–У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Л –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є –µ—Й–µ –і–Њ IX –≤–µ–Ї–∞. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –Њ–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є —Б–Љ–µ–ї—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л —З–µ—А–µ–Ј –І–µ—А–љ–Њ–µ –Ь–Њ—А–µ –љ–∞ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є—О, —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—П. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ, —З—В–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –і–∞—В—Г –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. ¬Ђ–Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ, —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ: –Ї–∞–Ї –Є —Б–∞–Љ–Є–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ, –Є–Љ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–µ—Б–µ—В —Б–≤–Њ—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г¬ї.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Я–µ—В—А–∞ I. –¶–∞—А—Б–Ї–Є–є —Г–Ї–∞–Ј –∞–њ—А–µ–ї—П 1717 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї: ¬Ђ–Т –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–∞—Е 39 —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї.

–Я–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—Й–µ–є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1724) - —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞.

–Я–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—Й–µ–є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1724) - —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞.

–Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –£—Б—В–∞–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є: ¬Ђ–°–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М —Б–µ–±—П –≤ –і–Њ–±—А–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј –і—А—Г–≥–Є–Љ. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М —Б–µ–±—П –і–Њ–±—А—Л–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –ґ–Є—В–Є–µ–Љ, –≤–Њ –Њ–±—А–∞–Ј –≤—Б–µ–Љ, –Є –Є–Љ–µ–µ—В –±–ї—О—Б—В–Є—Б—П, –і–∞–±—Л –љ–µ –њ—А–µ–ї—М—Й–∞—В—М –ї—О–і–µ–є –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ—А–Є—В–≤–Њ—А–љ–Њ—О —Б–≤—П—В–Њ—Б—В—М—О –Є–Ј–±–µ–≥–∞—В—М –Ї–Њ—А—Л—Б—В–Є, —П–Ї–Њ –Ї–Њ—А–µ–љ—П –≤—Б–µ—Е –Ј–ї—Л—Е. –Ю—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М —Б–ї—Г–ґ–±—Г –С–Њ–ґ–Є—О –њ–Њ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ—Г вАФ –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –±—Г–і–µ—В —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —В–Њ–≥–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ–љ—Г—О –≤ –і–Њ–±—А–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є–Љ–µ—В—М, –Є –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–µ –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ –і–љ–Є, –µ–ґ–µ–ї–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–µ—В, –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—О –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–µ, –Є–ї–Є –љ–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ —З–Є—В–∞—В—М, –≤ –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ї—О–і—П–Љ, –∞ –≤ –њ—А–Њ—З–Є–µ –і–љ–Є вАФ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ. –Ф–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—В—М –Є —Г—В–µ—И–∞—В—М –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е, –Є –Є–Љ–µ—В—М –њ–Њ–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ, –і–∞–±—Л –±–µ–Ј –њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є—П –Ї—В–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ—А, –Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Є—Е –Њ–±—А—П—Й–µ—В¬ї.

–Я–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ III —Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞ вАУ –∞—А–Љ–Є—П –Є —Д–ї–Њ—В. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–∞ —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е –Ї–Є—В–∞—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—И–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П–Љ–Є, –љ–Њ –Є –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–є.

–Ц–Є–Ј–љ—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –µ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є, –Є —Н—В–Њ –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –Ї —З—Г–ґ–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ –Ф. –Ь—Г—И–Ї–µ–µ–≤: ¬Ђ–§–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ вАУ —Н—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—И–Є, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є вАУ вАЬ—Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–∞вАЭ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –§–ї–Њ—В вАУ —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Г—Б—В–∞–≤ вАЬ–Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—ЛвАЭ, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –Є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–∞ –Љ–Њ—А—П, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ї–Є–µ –Ј–∞—З–∞—В–Ї–Є –±–Њ–≥–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—П –Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П¬ї.

–Ц–Є–Ј–љ—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –µ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є, –Є —Н—В–Њ –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –Ї —З—Г–ґ–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ –Ф. –Ь—Г—И–Ї–µ–µ–≤: ¬Ђ–§–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ вАУ —Н—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—И–Є, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є вАУ вАЬ—Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–∞вАЭ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –§–ї–Њ—В вАУ —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Г—Б—В–∞–≤ вАЬ–Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—ЛвАЭ, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –Є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–∞ –Љ–Њ—А—П, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ї–Є–µ –Ј–∞—З–∞—В–Ї–Є –±–Њ–≥–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—П –Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П¬ї.

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—Б—В–∞–≤—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≥–Њ–і–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞ –Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О (–Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ, –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є–µ), –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Є —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П—В—М –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ—Г—О –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г, "–Є–Ј–ї–∞–≥–∞—В—М" –Ї—А–∞—В–Ї–Є–µ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ–±—Г—З–∞—В—М –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Ч–∞–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–ґ–Є—О, —Г—З–Є—В—М –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–Љ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –њ—А–Є–Љ–µ—А —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–Ю–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–µ–Љ –±—Л–ї–Є:" –° –љ–∞–Љ–Є –С–Њ–≥ –Є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥!" –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥. –Т–µ–і—М –Ї–Њ—Б–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В –љ–∞ –љ—С–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В —А–∞—Б–њ—П—В–Є–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї –Ї–∞–Ј–љ—С–љ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Р–љ–і—А–µ–є, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є–Ј —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ј–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ. –Ю—А–і–µ–љ –Р–љ–і—А–µ—П –Я—А–µ–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≤—Л—Б—И–Є–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є.

–Ю–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–µ–Љ –±—Л–ї–Є:" –° –љ–∞–Љ–Є –С–Њ–≥ –Є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥!" –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥. –Т–µ–і—М –Ї–Њ—Б–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В –љ–∞ –љ—С–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В —А–∞—Б–њ—П—В–Є–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї –Ї–∞–Ј–љ—С–љ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Р–љ–і—А–µ–є, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є–Ј —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ј–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ. –Ю—А–і–µ–љ –Р–љ–і—А–µ—П –Я—А–µ–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≤—Л—Б—И–Є–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є.

–°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї –°–ї–Њ–≤–Њ –С–Њ–ґ—М–µ –Є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –≤ —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –•–µ—А—Б–Њ–љ–µ—Б–µ –µ–Љ—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї. –°–≤—П—В–Њ–є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Р–љ–і—А–µ–є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤.

–Ц–Є–Ј–љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М —Б —З–µ–Љ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Я—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї –ї–Є—Ж—Г —Б–Њ —Б—В–Є—Е–Є–µ–є, –Њ—В–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В —Б–µ–Љ—М–Є, –љ–Њ –Є –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Г–і–Њ–±—Б—В–≤ –Є –±–ї–∞–≥ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Є—В—М–µ–≤–Њ–є –≤–Њ–і—Л, –µ–і–Є–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –°–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Є –±–µ—Б—Б–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤.

–Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ —Б—А–Њ–і–љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є, –і–∞–ґ–µ –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –° –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –і–ї–Є—В—М—Б—П –Є –њ–Њ 6-8 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Б–ї—Г–ґ–±—Л вАУ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞–Љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Є–і–µ—В—М –і–∞–ґ–µ –љ–µ–±–∞ –Є —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞. ¬Ђ–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ —Б—В–∞—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є, –љ–Њ –Є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –Њ–њ–Њ—А–Њ–є, –њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М, —Г—В–µ—И–Є—В—М –Є —Б–љ—П—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, —А–∞–Ј—А—П–і–Є—В—М –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–µ¬ї.

–Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ —Б—А–Њ–і–љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є, –і–∞–ґ–µ –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –° –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –і–ї–Є—В—М—Б—П –Є –њ–Њ 6-8 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Б–ї—Г–ґ–±—Л вАУ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞–Љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Є–і–µ—В—М –і–∞–ґ–µ –љ–µ–±–∞ –Є —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞. ¬Ђ–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ —Б—В–∞—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є, –љ–Њ –Є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –Њ–њ–Њ—А–Њ–є, –њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М, —Г—В–µ—И–Є—В—М –Є —Б–љ—П—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, —А–∞–Ј—А—П–і–Є—В—М –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–µ¬ї.

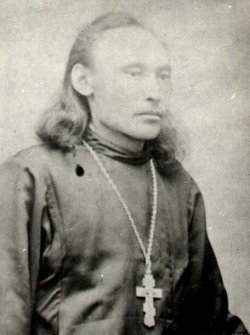

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ "–†—О—А–Є–Ї" –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є (–Ю–Ї–Њ–љ–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤).

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX –≤. —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞, –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М–љ—Л–µ, —Г—З–µ–±–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Л –Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —П—Е—В—Л. –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Є–Љ–µ–ї—Б—П —Б–≤–Њ–є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї - –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ–ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Б—А–∞–Ј—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –І–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–і–Њ–≤—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ —Б—В—А–Њ—О. –Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –°–Є–љ–Њ–і–∞, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ —Д–ї–Њ—В—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 40 —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є —В–Њ–љ—Г—Й–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є —В–Њ–љ—Г—Й–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є.

–Ш–Ј –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–≤–∞ 1853-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞:

- –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—В—М —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е, –њ–Њ–і–∞–≤–∞—П –Є–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є –Ј–∞–±–Њ—В—П—Б—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є –њ—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є–Є –°–≤. –Ґ–∞–є–љ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е. –Т–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ, –Њ–љ –і–Њ–≤–Њ–і–Є—В –і–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –Є–Љ –±–Њ–ї—М–љ—Л–µ.

- –Я–µ—А–µ–і –±–Њ–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Б–ї—Г–ґ–Є—В –Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ —Б –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–±–µ–і—Л, –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В –њ–∞–ї—Г–±—Л –Є –Њ–Ї—А–Њ–њ–ї—П–µ—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г —Б–≤—П—В–Њ—О –≤–Њ–і–Њ—О. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –њ—А–Є —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е, –њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –Є–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–µ –Є —Г—В–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ—А–Є–Њ–±—Й–∞—В—М —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є—Е –Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞—О—В.

–Я—А–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –≤ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї –Њ—В–њ–µ–≤–∞–ї—Б—П –Є —В–µ–ї–Њ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Т —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М —Д–ї—П–ґ–Ї–∞ –≤–Њ–і—Л. –Я–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Ї —А–Њ–і–љ—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї —З–Є–љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П, –∞ –≤ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —Н—В–∞ —Д–ї—П–ґ–Ї–∞ –Є –њ–∞—А–∞–і–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Г—Б–Њ–њ—И–µ–≥–Њ. –Т–Њ—В —Н—В–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –Є —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—В—М —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є.

–Я—А–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –≤ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї –Њ—В–њ–µ–≤–∞–ї—Б—П –Є —В–µ–ї–Њ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Т —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М —Д–ї—П–ґ–Ї–∞ –≤–Њ–і—Л. –Я–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Ї —А–Њ–і–љ—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї —З–Є–љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П, –∞ –≤ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —Н—В–∞ —Д–ї—П–ґ–Ї–∞ –Є –њ–∞—А–∞–і–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Г—Б–Њ–њ—И–µ–≥–Њ. –Т–Њ—В —Н—В–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –Є —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—В—М —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є.

–Т –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е–Є (—В.–µ. –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–µ –≤ —Б–∞–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞). –Ю–љ–Є –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—О –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ-–Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–∞–≤—А—Л. –•–Њ—В—П –њ–Њ—В–Њ–Љ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —А–∞—Б—И–Є—А–Є–ї–∞—Б—М. –С—Л–ї–Є –Є –Њ–±—Л—З–љ—Л–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –љ–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –ї–µ—В–љ–µ–є –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Є —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–µ –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е–Є –љ–∞ –Ј–Є–Љ–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є—О –Є—Е –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —З—В–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М —Б–≤—П—Й–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, —Б–≤—Л–Ї—И–Є–Љ—Б—П –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Є—Е –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–є —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –Є –≤ –Ј–Є–Љ–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –њ—А–Є–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—О –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Г

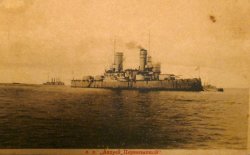

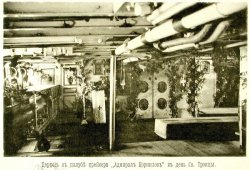

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –љ–µ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Њ–љ–Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л—Е –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е, –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е, –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞—Е 1 —А–∞–љ–≥–∞. –Э–∞ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є—Е –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–±. –Я—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Ј–љ–∞–≤—И–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г. –Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –њ–∞–ї—Г–±–Њ–є, –≥–і–µ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М.

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –љ–µ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Њ–љ–Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л—Е –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е, –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е, –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞—Е 1 —А–∞–љ–≥–∞. –Э–∞ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є—Е –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–±. –Я—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Ј–љ–∞–≤—И–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г. –Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –њ–∞–ї—Г–±–Њ–є, –≥–і–µ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М.

–Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Њ –і–µ–ї–Њ–Љ –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–Є –Љ–Є–Ї—А–Њ–Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞ –≤ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ. –Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є. –Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М —Б–Љ–µ—А—В–Є –і–∞–ґ–µ –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Т –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –і–љ—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Г–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л - –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–µ–±–љ—Л —Г—В—А–Њ–Љ –Є –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–µ –і–љ–Є. –Т—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –њ—А–Є–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ —А–Њ–ґ–Ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —А–∞–љ–≥–∞, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В, –∞ –њ—А–Є–Љ–µ—В –Є—Е –ї–Є—И—М –і–љ–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–Ї —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ф–љ–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –±—Л–ї–Є –ї–Є–±–Њ —В–∞—В–∞—А—Л, –ї–Є–±–Њ –µ–≤—А–µ–Є. –Ъ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ –Є–љ–Њ–≤–µ—А—Ж–µ–≤ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ь—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В —А–∞–±–Њ—В –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ –≤ –њ—П—В–љ–Є—Ж—Г, –∞ –Є—Г–і–µ–Є - –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г.

–Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Њ –і–µ–ї–Њ–Љ –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–Є –Љ–Є–Ї—А–Њ–Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞ –≤ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ. –Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є. –Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М —Б–Љ–µ—А—В–Є –і–∞–ґ–µ –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Т –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –і–љ—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Г–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л - –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–µ–±–љ—Л —Г—В—А–Њ–Љ –Є –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–µ –і–љ–Є. –Т—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –њ—А–Є–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ —А–Њ–ґ–Ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —А–∞–љ–≥–∞, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В, –∞ –њ—А–Є–Љ–µ—В –Є—Е –ї–Є—И—М –і–љ–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–Ї —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ф–љ–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –±—Л–ї–Є –ї–Є–±–Њ —В–∞—В–∞—А—Л, –ї–Є–±–Њ –µ–≤—А–µ–Є. –Ъ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ –Є–љ–Њ–≤–µ—А—Ж–µ–≤ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ь—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В —А–∞–±–Њ—В –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ –≤ –њ—П—В–љ–Є—Ж—Г, –∞ –Є—Г–і–µ–Є - –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г.

–Я–Њ —Г—Б—В–∞–≤—Г, 718. –Я—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –Њ–±–µ–і–љ–Є—Ж—Л –Є –≤ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–љ–Є –Љ–Њ–ї–µ–±—Б—В–≤–Є–є, –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П: –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –≤—Б–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є—П –љ–Є–ґ–љ–Є–µ —З–Є–љ—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Є –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–±–Њ—О; –∞ –њ—А–Є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–і–љ–Є –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–µ.

–Я–Њ —Г—Б—В–∞–≤—Г, 718. –Я—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –Њ–±–µ–і–љ–Є—Ж—Л –Є –≤ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–љ–Є –Љ–Њ–ї–µ–±—Б—В–≤–Є–є, –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П: –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –≤—Б–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є—П –љ–Є–ґ–љ–Є–µ —З–Є–љ—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Є –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–±–Њ—О; –∞ –њ—А–Є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–і–љ–Є –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–µ.

- –Я—А–Є –С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–∞ —И–Ї–∞–љ—Ж–∞—Е, —В–∞–Ї –Є –≤ –њ–∞–ї—Г–±–∞—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞, –Њ —З–µ–Љ –Ј–∞–±–Њ—В—П—В—Б—П —Б—В–∞—А—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Є–Ј–±–µ–≥–∞—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —А–∞–±–Њ—В, –Є –≤–Њ—Б–њ—А–µ—Й–∞—О—В—Б—П —Г—З–µ–љ–Є—П, –Є–≥—А—Л, –Ї—Г—А–µ–љ–Є–µ —В–∞–±–∞–Ї–∞, –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є.

- –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ –Њ—В–і–∞—О—В—Б—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ—З–µ—Б—В–Є –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є —Б—К–µ–Ј–ґ–∞—О—Й–Є–Љ —Б –љ–µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–∞–Љ, –љ–Њ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П–µ—В –Є—Е, —З—В–Њ –Є–і—С—В –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞.

–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–ї–Є—А–Є–Ї–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О —Б—А–µ–і–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Ґ–Є–Љ–Њ–љ –Є –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Р–≤–µ–ї—М. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г–Љ–µ–ї–Є –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—Г–≥–∞ - —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Г—О –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –Љ–∞–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ –≤ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –Є–ї–Є –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є–Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ. –Ґ–∞–Ї, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ "–У–µ—А—Ж–Њ–≥ –≠–і–Є–љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є" –Є–µ—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ъ–∞—Б–∞—В–Ї–Є–љ, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ —В–Њ–Љ, "—З—В–Њ –Ј–∞ –љ–µ–Є–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–≥–і–∞ —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–µ —З–∞—Б—Л", —А–∞–Ј–і–∞–ї –Є–Љ –Ї–љ–Є–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –µ–≥–Њ –і–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П —Б–љ–∞–±–і–Є–ї –њ—А–Њ—В–Њ–њ—А–µ—Б–≤–Є—В–µ—А –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ц–µ–ї–Њ–±–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї—Г—О –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г.

–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–ї–Є—А–Є–Ї–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О —Б—А–µ–і–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Ґ–Є–Љ–Њ–љ –Є –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Р–≤–µ–ї—М. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г–Љ–µ–ї–Є –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—Г–≥–∞ - —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Г—О –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –Љ–∞–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ –≤ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –Є–ї–Є –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є–Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ. –Ґ–∞–Ї, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ "–У–µ—А—Ж–Њ–≥ –≠–і–Є–љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є" –Є–µ—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ъ–∞—Б–∞—В–Ї–Є–љ, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ —В–Њ–Љ, "—З—В–Њ –Ј–∞ –љ–µ–Є–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–≥–і–∞ —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–µ —З–∞—Б—Л", —А–∞–Ј–і–∞–ї –Є–Љ –Ї–љ–Є–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –µ–≥–Њ –і–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П —Б–љ–∞–±–і–Є–ї –њ—А–Њ—В–Њ–њ—А–µ—Б–≤–Є—В–µ—А –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ц–µ–ї–Њ–±–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї—Г—О –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г.

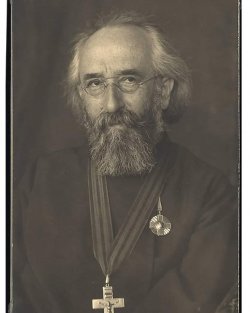

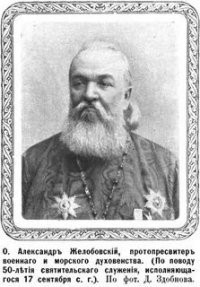

22 –∞–њ—А–µ–ї—П (5 –Љ–∞—П) 1911 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –њ—А–Њ—В–Њ–њ—А–µ—Б–≤–Є—В–µ—А–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, —Б –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—В—А—Л (–≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —З–Є–љ–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –і–Њ 1920 –≥–Њ–і–∞)

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б—Г–і–Њ–≤—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –≤ –≥–Њ–і—Л –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ "–†—О—А–Є–Ї" –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ "–Я–Њ–±–µ–і–∞" –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ, —Б—В–∞–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞–Љ.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —Б—Г–і—М–±–∞—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–≤—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±—Л —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б–≤–Њ–µ–є –њ–∞—Б—В–≤—Л. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤ —З–Є—Б–ї–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –±—Л–ї–Є –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–ЇвАЭ, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Њ—В–µ—Ж –Э–∞–Ј–∞—А–Є–є —Б —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Ъ–љ—П–Ј—М –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤вАЭ, —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–і—А—Л–≥–∞–є–ї–Њ —Б —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А...вАЭ, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Ю—Б–ї—П–±—ПвАЭ, —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Ъ–Є—А–Є–Њ–љ —Б —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Э–∞–≤–∞—А–Є–љвАЭ, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –§–µ–і–Њ—А –•–∞–љ–і–∞–ї–µ–µ–≤ —Б –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ вАЬ–°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞вАЭ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —Б—Г–і—М–±–∞—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–≤—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±—Л —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б–≤–Њ–µ–є –њ–∞—Б—В–≤—Л. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤ —З–Є—Б–ї–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –±—Л–ї–Є –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–ЇвАЭ, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Њ—В–µ—Ж –Э–∞–Ј–∞—А–Є–є —Б —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Ъ–љ—П–Ј—М –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤вАЭ, —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–і—А—Л–≥–∞–є–ї–Њ —Б —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А...вАЭ, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Ю—Б–ї—П–±—ПвАЭ, —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Ъ–Є—А–Є–Њ–љ —Б —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ вАЬ–Э–∞–≤–∞—А–Є–љвАЭ, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –§–µ–і–Њ—А –•–∞–љ–і–∞–ї–µ–µ–≤ —Б –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ вАЬ–°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞вАЭ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ.

–Ц–µ–ї–Њ–±–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З (1888-1910) –° 1888 –њ–Њ 1890 –≥. - –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –∞ —Б 1890 –≥. –њ–µ—А–≤—Л–є –Я—А–Њ—В–Њ–њ—А–µ—Б–≤–Є—В–µ—А —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞.

29 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1914 –≥–Њ–і–∞ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –Њ–≥–љ–µ–Љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ –Љ–Є–љ–љ—Л–є –Ј–∞–≥—А–∞–і–Є—В–µ–ї—М ¬Ђ–Я—А—Г—В¬ї. –І—В–Њ–±—Л –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤—А–∞–≥—Г, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –±—Л–ї –і–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Ї–Є–љ–≥—Б—В–Њ–љ—Л –Є –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞—В—М –і–љ–Є—Й–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Ю—В–њ–ї—Л–≤–∞—П –Њ—В –≥–Є–±–љ—Г—Й–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –љ–∞ –≥–Њ—А—П—Й–µ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–Є. –Т–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–љ—В–Њ–љ–Є–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –њ—А–Њ–њ–ї–∞–≤–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –љ–µ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –≥–Є–±–љ—Г—Й–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –Є —Б–∞–Љ –њ–Њ–≥–Є–± —Б –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П—П —Б–≤–Њ—О –њ–∞—Б—В–≤—Г.

–Ч–∞–≥—А–∞–і–Є—В–µ–ї—М ¬Ђ–°–њ—А—Г—В¬ї –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–Т–∞—А—П–≥¬ї, –њ–µ—Б–љ—П –њ—А–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–Њ –Є –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ—О–Ј–µ.

–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –≤–µ—А—Л –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—Л–љ–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Е—А–∞–љ–Є—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–∞, –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —А–∞–і–Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –†–Њ–і–Є–љ—Л –Є —З–µ—Б—В–Є. –Ш –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Д–ї–Њ—В–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤—Г —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞. –°—Г–і–Њ–≤—Л–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е —З—Г–і–µ—Б–∞ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–∞, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—П —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ, –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—П —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є—Е, —Б –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П –≤ –±–Њ–є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, —Б—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ —Б—Г—И–µ.

–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –≤–µ—А—Л –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—Л–љ–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Е—А–∞–љ–Є—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–∞, –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —А–∞–і–Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –†–Њ–і–Є–љ—Л –Є —З–µ—Б—В–Є. –Ш –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Д–ї–Њ—В–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤—Г —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞. –°—Г–і–Њ–≤—Л–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е —З—Г–і–µ—Б–∞ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–∞, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—П —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ, –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—П —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є—Е, —Б –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П –≤ –±–Њ–є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, —Б—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ —Б—Г—И–µ.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є —В–Њ–љ—Г—Й–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –≥–Є–±–ї–Є –Њ–љ–Є –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ.

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–µ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–њ–µ—А—Б–љ—Л–Љ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –љ–∞ –≥–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–µ–љ—В–µ. –Р —В–Є—В—Г–ї –≥–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ—Л–Љ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ "–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞", –Є –љ–∞ –Ґ–Р–Ъ–† "–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤" –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ —Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –°–µ—А–≥–Є–є –®–µ—А—Д–µ—В–і–Є–љ–Њ–≤, —Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –љ–∞ "–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–µ", –Х—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, —В–Њ –Ј–і–µ—Б—М —Г –љ–∞—Б –≤ —И—В–∞—В–µ –і–≤–∞ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞: –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –Т–ї–∞—Б–Њ–≤ –≤ –±—А–Є–≥–∞–і–µ —Б—В—А–Њ—П—Й–Є—Е—Б—П –Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я–∞–љ–Є—З–Ї–Є–љ –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Т –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ –њ—П—В—М —И—В–∞—В–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е вАФ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ —А–∞–±–Њ—В–µ —Б –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–љ–Ї–Њ.

–Т –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –≤ –±—А–Є–≥–∞–і–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Б–ї—Г–ґ–Є—В –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –°–Њ—Д—А–Њ–љ–Є–є (–Ъ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤), –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В–µ вАФ –Є–µ—А–µ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ъ–Є–Њ—Б–µ–≤, –µ—Б—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –≤ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–Љ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г. –Э–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —И—В–∞—В–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Ш–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ (–Ъ–Њ–≤—В—Г–љ) –Є–Ј –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞, —Б–∞–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Є —Н–Ї—Б-–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, —З–∞—Б—В–Њ —Е–Њ–і–Є—В –≤ —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –љ–∞ –Р–Я–Ы. –Ю—В–µ—Ж –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –Є–Ј –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П —В–Њ–ґ–µ –±—Л–≤—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, —Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –ї—О–±–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –≤ –ї—О–±–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є.

–Я—А–Є–Ј—Л–≤ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–° –љ–∞–Љ–Є –С–Њ–≥ –Є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥!¬ї –∞–Ї—В—Г–∞–ї–µ–љ –і–ї—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б, –Њ–љ —П—А–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —З—В—Г—В —Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, —Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –њ–Њ–і –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ, –Є –±–Њ—А–Њ–Ј–і–Є–≤—И–Є—Е –Љ–Њ—А—П –Є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Л –≤–Њ —Б–ї–∞–≤—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞! –Т —З–µ–Љ –Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В –Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–∞—Б—В—Л—А–Є!