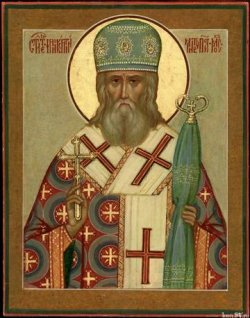

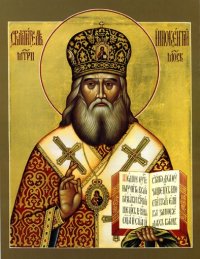

C–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є–є (–Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤, 1797 вАУ 1879) –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є

–Ъ 40-–ї–µ—В–Є—О –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П (–Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤–∞).

–Ъ 40-–ї–µ—В–Є—О –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П (–Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤–∞).

6 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1977 –≥–Њ–і–∞, –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є —Б–≤—П—В–Њ–є. –Ъ –ї–Є–Ї—Г —Б–≤—П—В—Л—Е –±—Л–ї –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є–є (–Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤, 1797 – 1879) –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М, –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –Є –°–Є–±–Є—А–Є. –Х–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ: 31 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ –і–µ–љ—М –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л, 23 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≤ –°–Њ–±–Њ—А–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї–µ–є (—Б—В. —Б—В–Є–ї—М), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е, –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Є—Е, –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е –Є –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П 26 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1797 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–ї–µ –Р–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –њ–Њ–љ–Њ–Љ–∞—А—П –Є –±—Л–ї –љ–∞—А–µ—З–µ–љ –≤ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–Љ. –Т 1803 –≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –Є –Љ–∞—В—М –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М —Б —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –і–µ—В—М–Љ–Є –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е. –Т 1806 –≥–Њ–і—Г –і–µ–≤—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –Ш–≤–∞–љ –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –≤ –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. 29 –Є—О–ї—П 1824 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ (7 –Љ–∞—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –њ—Г—В—М, –њ—А–Є–±—Л–ї –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ 29 –Є—О–ї—П) –≤ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї—Г. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Є–±—Л–ї –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤ –£–љ–∞–ї–∞—И–Ї–∞ –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–µ, –≥–і–µ –њ—А–Њ–±—Л–ї –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В. –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–Є, –Р–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤, –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є, –Ї—А–µ—Б—В–Є–ї —В—Л—Б—П—З–Є –ї—О–і–µ–є, —Б—В—А–Њ–Є–ї —Е—А–∞–Љ—Л, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–ї —И–Ї–Њ–ї—Л –Є —Б–∞–Љ –Њ–±—Г—З–∞–ї –≤ –љ–Є—Е –і–µ—В–µ–є. –Ь–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –њ—А–Є–≤–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—Б–њ—Л, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Є —Н—В–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —Г –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤.

–Т 1826 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –і–ї—П –∞–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. 22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1834 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—С–љ –≤ –Э–Њ–≤–Њ–∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—В –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤ –°–Є—В—Е—Г, –і–ї—П –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–Њ—И–µ–є. 8 –љ–Њ—П–±—А—П 1838 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–Є –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞ –Р–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е, –Њ–± –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Є –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—З–∞—В–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –љ–∞ –Є–љ–Њ—А–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є. 29 –љ–Њ—П–±—А—П 1840, –њ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–Њ–Љ (–Ф—А–Њ–Ј–і–Њ–≤—Л–Љ) –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є–є, –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ. 15 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1840 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Р–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т 1840 –≥–Њ–і—Г –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г—О—В—Б—П «–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ–± –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е –£–љ–∞–ї–∞—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞», —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В 16 –ї–µ—В–љ–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П –љ–∞ –Р–ї—П—Б–Ї–µ. –Т 1843, 1840 –Є 1850 –≥–Њ–і–∞—Е — —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –њ–Њ –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є: —З–∞—Б—В—М –ѓ–Ї—Г—В–Є–Є, –Њ—Е–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ, –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г, –І—Г–Ї–Њ—В–Ї—Г, –Р–ї—П—Б–Ї—Г, –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Є–µ, –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ—А—Б–Ї–Є–µ, –Р–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞. 21 –∞–њ—А–µ–ї—П 1850 –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞. –Т 1858 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –њ–Њ –Р–Љ—Г—А—Г –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–Љ–Є –Њ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ –Љ–∞–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Р–є–≥—Г–љ–µ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ –љ–Њ–≤—Л–є –Љ–Є—А–љ—Л–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –Ъ–Є—В–∞–µ–Љ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤–µ—Б—М –Р–Љ—Г—А—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–є –њ–µ—А–µ—И—С–ї –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є.

–Т 1826 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –і–ї—П –∞–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. 22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1834 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—С–љ –≤ –Э–Њ–≤–Њ–∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—В –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤ –°–Є—В—Е—Г, –і–ї—П –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–Њ—И–µ–є. 8 –љ–Њ—П–±—А—П 1838 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–Є –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞ –Р–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е, –Њ–± –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Є –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—З–∞—В–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –љ–∞ –Є–љ–Њ—А–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є. 29 –љ–Њ—П–±—А—П 1840, –њ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–Њ–Љ (–Ф—А–Њ–Ј–і–Њ–≤—Л–Љ) –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є–є, –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ. 15 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1840 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Р–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т 1840 –≥–Њ–і—Г –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г—О—В—Б—П «–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ–± –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е –£–љ–∞–ї–∞—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞», —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В 16 –ї–µ—В–љ–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П –љ–∞ –Р–ї—П—Б–Ї–µ. –Т 1843, 1840 –Є 1850 –≥–Њ–і–∞—Е — —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –њ–Њ –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є: —З–∞—Б—В—М –ѓ–Ї—Г—В–Є–Є, –Њ—Е–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ, –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г, –І—Г–Ї–Њ—В–Ї—Г, –Р–ї—П—Б–Ї—Г, –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Є–µ, –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ—А—Б–Ї–Є–µ, –Р–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞. 21 –∞–њ—А–µ–ї—П 1850 –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞. –Т 1858 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –њ–Њ –Р–Љ—Г—А—Г –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–Љ–Є –Њ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ –Љ–∞–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Р–є–≥—Г–љ–µ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ –љ–Њ–≤—Л–є –Љ–Є—А–љ—Л–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –Ъ–Є—В–∞–µ–Љ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤–µ—Б—М –Р–Љ—Г—А—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–є –њ–µ—А–µ—И—С–ї –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є.

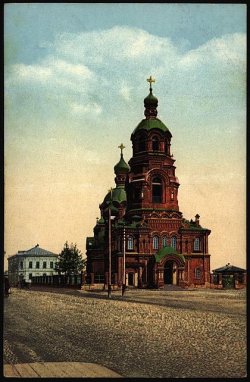

–Т 1858 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї–∞ –≤ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–ї —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Я–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –Є –њ—А–Є –µ–≥–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ — –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –Є–Ј —И–µ—Б—В–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є. –Т 1867 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –≤—Л–Ј–≤–∞–љ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –і–ї—П –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–Љ –°–Є–љ–Њ–і–µ. 5 —П–љ–≤–∞—А—П 1868 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–∞.

–Т 1858 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї–∞ –≤ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–ї —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Я–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –Є –њ—А–Є –µ–≥–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ — –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –Є–Ј —И–µ—Б—В–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є. –Т 1867 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –≤—Л–Ј–≤–∞–љ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –і–ї—П –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–Љ –°–Є–љ–Њ–і–µ. 5 —П–љ–≤–∞—А—П 1868 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–∞.

–°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П 31 –Љ–∞—А—В–∞ 1879 –≥–Њ–і–∞; –њ–Њ–≥—А–µ–±—С–љ –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–Њ–є –Ы–∞–≤—А–µ, –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –§–Є–ї–∞—А–µ—В–∞ –Ь–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ–≥–Њ.

–°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є–є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–±—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –Є –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П –љ–∞ —А—П–і —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –∞–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Є–є. –Ю–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –Є –≥—А–∞–Љ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г –∞–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Њ-–ї–Є—Б—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Ъ–∞—В–µ—Е–Є–Ј–Є—Б, –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –Х–≥–Њ —В—А—Г–і—Л –њ–Њ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М. –Т 1833 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–∞ –∞–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б—В–≤–∞ – «–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ—Г—В–Є –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ», –љ—Л–љ–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–µ–µ –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–љ–Є–є.

–°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є–є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–±—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –Є –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П –љ–∞ —А—П–і —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –∞–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Є–є. –Ю–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –Є –≥—А–∞–Љ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г –∞–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Њ-–ї–Є—Б—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Ъ–∞—В–µ—Е–Є–Ј–Є—Б, –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –Х–≥–Њ —В—А—Г–і—Л –њ–Њ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М. –Т 1833 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–∞ –∞–ї–µ—Г—В—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б—В–≤–∞ – «–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ—Г—В–Є –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ», –љ—Л–љ–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–µ–µ –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–љ–Є–є.

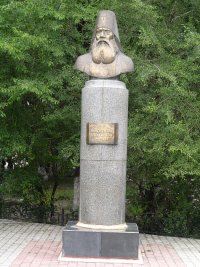

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Є–Ј-–Ј–∞ —З–µ–≥–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –°–≤—П—В–Њ-–Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ —Б—В–∞—В—Г—Б –Ы–∞–≤—А—Л. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–µ –Є –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї–µ —Б—В–Њ—П—В –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤–ї–∞–і—Л–Ї–µ –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—О. –Т —З–µ—Б—В—М –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ –њ–Њ—Б—С–ї–Њ–Ї, –Љ–Њ—Б—В, —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і –Є –і–∞–ґ–µ –≤—Г–ї–Ї–∞–љ. –Р —В–∞–Ї –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –ї–Є–Ї–µ —Б–≤—П—В—Л—Е –≤ –Ѓ–ґ–љ–Њ - –°–∞—Е–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ —Е—А–∞–Љ, –Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ—Л–є –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П.

–Э–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П 24 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1991 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ–∞ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ —Б –љ–∞—А–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –£–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—П II –Њ—В 7 –Љ–∞—А—В–∞ 1991 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л; 29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤ —Б–∞–љ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є–Є. –Т –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ 2016 –≥–Њ–і—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 25 –ї–µ—В –µ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –Ч–∞ —Б–≤–Њ–Є —В—А—Г–і—Л –љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –≤ 2000 –≥–Њ–і—Г —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Я—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Т.–Т. –Я—Г—В–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–∞ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ф—А—Г–ґ–±—Л. –Ъ —О–±–Є–ї–µ–є–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—О 575-–ї–µ—В–Є—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є 10-–ї–µ—В–Є—П –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–µ–Љ II –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ–∞ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–°–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П, –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–∞—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —В–Њ–є, —З—В–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±–Є—В–µ–ї—М—О. –Т –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л–µ-—В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л –•–• –≤–µ–Ї–∞ –±–Њ–≥–Њ–±–Њ—А—Ж—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–љ—Л –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –±–∞—И–µ–љ, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О —З–∞—Б–Њ–≤–љ—О, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є ("–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є") —Е—А–∞–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –≤—Л–≤–Њ–Ј–∞ –Љ—Г—Б–Њ—А–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 200 –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤. –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є - –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–є, –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л–є, –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є - –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —В—А—Г–і–∞–Љ–Є –Љ–∞—В—Г—И–Ї–Є –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є–Є, –њ—А–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є –Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –≤ 1993-1997 –≥–Њ–і–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –Є –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –∞ –≤ 2001 –≥–Њ–і—Г - –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б (–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ; –Ј–і–µ—Б—М –≤ 1913 –≥–Њ–і—Г, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П 300-–ї–µ—В–Є—П –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б–≤—П—В—Г—О —Ж–∞—А–Є—Ж—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Г, –µ–µ —Б—Л–љ–∞ –Є –і–Њ—З–µ—А–µ–є). –Я—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П —Б—В–µ–љ–∞ –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є (–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П —Г–ї–Є—Ж–µ–є –°–Є–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ). –Т–Њ–Ј—А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ: –µ—Й–µ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞—А–Њ—Б—И–µ–µ –±—Г—А—М—П–љ–Њ–Љ, –Њ–±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –≥—А—Г–і–∞–Љ–Є –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –Є –њ–Њ–Ї–Њ—Б–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –Ј–∞–±–Њ—А–∞–Љ–Є, –Њ–љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ; –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б–∞–ґ–µ–љ—Л –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –і–µ—А–µ–≤—М—П - –µ–ї–Є, —В—Г–Є –Є –±–µ—А–µ–Ј—Л, –∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ ("–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ") —Е—А–∞–Љ–∞ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В. –Я—А–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –і–≤–µ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О—Й–Є—Е –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї—А–Є–њ—В–∞ (–њ–Њ–і–Ї–ї–µ—В) –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –≥–і–µ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ—П—В—Б—П —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ; —Б–µ—Б—В—А—Л —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В –Ј–і–µ—Б—М –Ї—А—Г–≥–ї–Њ—Б—Г—В–Њ—З–љ–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є "–љ–µ—Г—Б—Л–њ–∞–µ–Љ–Њ–є –Я—Б–∞–ї—В–Є—А–Є" - –њ—Б–∞–ї–Љ–Њ–≤ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П, –њ–µ—А–µ–Љ–µ–ґ–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ–Љ–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –Ј–і—А–∞–≤–Є–Є –Є –Њ —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–Є.

–°–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П, –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–∞—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —В–Њ–є, —З—В–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±–Є—В–µ–ї—М—О. –Т –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л–µ-—В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л –•–• –≤–µ–Ї–∞ –±–Њ–≥–Њ–±–Њ—А—Ж—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–љ—Л –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –±–∞—И–µ–љ, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О —З–∞—Б–Њ–≤–љ—О, –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є ("–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є") —Е—А–∞–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –≤—Л–≤–Њ–Ј–∞ –Љ—Г—Б–Њ—А–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 200 –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤. –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є - –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–є, –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л–є, –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є - –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —В—А—Г–і–∞–Љ–Є –Љ–∞—В—Г—И–Ї–Є –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є–Є, –њ—А–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є –Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –≤ 1993-1997 –≥–Њ–і–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –Є –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –∞ –≤ 2001 –≥–Њ–і—Г - –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б (–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ; –Ј–і–µ—Б—М –≤ 1913 –≥–Њ–і—Г, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П 300-–ї–µ—В–Є—П –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б–≤—П—В—Г—О —Ж–∞—А–Є—Ж—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Г, –µ–µ —Б—Л–љ–∞ –Є –і–Њ—З–µ—А–µ–є). –Я—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П —Б—В–µ–љ–∞ –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є (–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П —Г–ї–Є—Ж–µ–є –°–Є–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ). –Т–Њ–Ј—А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ: –µ—Й–µ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞—А–Њ—Б—И–µ–µ –±—Г—А—М—П–љ–Њ–Љ, –Њ–±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –≥—А—Г–і–∞–Љ–Є –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –Є –њ–Њ–Ї–Њ—Б–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –Ј–∞–±–Њ—А–∞–Љ–Є, –Њ–љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ; –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б–∞–ґ–µ–љ—Л –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –і–µ—А–µ–≤—М—П - –µ–ї–Є, —В—Г–Є –Є –±–µ—А–µ–Ј—Л, –∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ ("–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ") —Е—А–∞–Љ–∞ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В. –Я—А–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –і–≤–µ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О—Й–Є—Е –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї—А–Є–њ—В–∞ (–њ–Њ–і–Ї–ї–µ—В) –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –≥–і–µ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ—П—В—Б—П —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ; —Б–µ—Б—В—А—Л —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В –Ј–і–µ—Б—М –Ї—А—Г–≥–ї–Њ—Б—Г—В–Њ—З–љ–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є "–љ–µ—Г—Б—Л–њ–∞–µ–Љ–Њ–є –Я—Б–∞–ї—В–Є—А–Є" - –њ—Б–∞–ї–Љ–Њ–≤ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П, –њ–µ—А–µ–Љ–µ–ґ–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ–Љ–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –Ј–і—А–∞–≤–Є–Є –Є –Њ —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–Є.

–Ь–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–∞–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В, –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї—П—О—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –і—Г—И–Є –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Ї –С–Њ–≥—Г, –≤ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–Є, –≤ –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ - –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—П —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞, –±–ї–∞–≥–Њ–ґ–µ–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ "–Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В—М—Б—П –Ф—Г—Е–Њ–Љ –Х–≥–Њ –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –≤–µ—А–Њ—О –≤—Б–µ–ї–Є—В—М—Б—П –•—А–Є—Б—В—Г –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –≤–∞—И–Є, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л, —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –ї—О–±–≤–Є, –Љ–Њ–≥–ї–Є … —Г—А–∞–Ј—Г–Љ–µ—В—М –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й—Г—О —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є–µ –ї—О–±–Њ–≤—М –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Г" (–Х—Д. 3, 16-19).

–Я–∞–Љ—П—В—Г—П –Ј–∞–≤–µ—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Г—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Т–µ–љ–µ–і–Є–Ї—В–∞ –Э—Г—А—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ (+543) - "–Љ–Њ–ї–Є—Б—М –Є —В—А—Г–і–Є—Б—М", - –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–Њ—З–µ—В–∞—О—В –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Б –љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–є: –≤ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є, –≤ –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–Є, –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ, –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А–љ–µ, –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–∞—Е –і–ї—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ —Г–±–Њ—А–Ї–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е - –≤—Л—И–Є–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є, —И–≤–µ–є–љ–Њ–є, –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—В—Б—П —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є —Б–µ—Б—В—А–∞–Љ–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є –Њ–њ—Л—В –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –≤ –Љ–Є—А—Г.

–Ч–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ—О—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–µ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ—Л —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–љ–∞—З–∞–ї–Є–µ–Љ –Ї –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є. –Э—Л–љ–µ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –љ–µ—Б—Г—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—П (–Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°—Л–њ–∞–љ–Њ–≤ –Я–∞—Е–Њ–Љ–Є–µ–≤–Њ-–Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —Б. –Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞ –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞), –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ (–Ч–љ–∞–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞), –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Р–љ–≥–µ–ї–Є–љ–∞ (–Ь–∞–Ї–∞—А–Є–µ–≤–Њ-–Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —Б. –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є-–љ–∞-–Я–Є—Б—М–Љ–µ –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞), –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Т–µ—А–∞ (–Ь–∞–Ї–∞—А–Є–µ–≤–Њ-–£–љ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –≥. –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤), –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Э–∞—В–∞–ї–Є—П (–Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–Њ-–У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –≥. –У–∞–ї–Є—З), –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –§–µ–Њ—Д–∞–љ–Є—П (–Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В—Л—Е –¶–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –°—В—А–∞—Б—В–Њ—В–µ—А–њ—Ж–µ–≤ —Б. –Ф–Њ–Љ–љ–Є–љ–Њ –°—Г—Б–∞–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞), –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –°–Њ—Д–Є—П –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ—В –°–≤—П—В–Њ-–Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤ –≥. –Ъ–Є—А–Њ–≤–µ (–Т—П—В–Ї–µ).