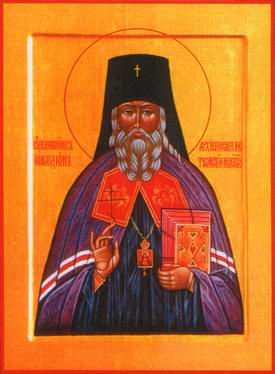

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ (–Ъ—А–Њ—В–Ї–Њ–≤), –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є (1868-1938)

–Я–∞–Љ—П—В—М 23 —П–љ–≤–∞—А—П (5 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П) –Є 8 (21) –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞)

–Я–∞–Љ—П—В—М 23 —П–љ–≤–∞—А—П (5 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П) –Є 8 (21) –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞)

–Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ (–≤ –Љ–Є—А—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Ъ—А–Њ—В–Ї–Њ–≤) —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 29 –љ–Њ—П–±—А—П 1868 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б. –Я–Њ–≥—А–µ—И–Є–ї–Њ –°–µ—А–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є (–љ—Л–љ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є) –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞.

–° —А–∞–љ–љ–Є—Е –ї–µ—В –µ–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–µ –Є –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –°–≤—П—В–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –Я–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –≤ 1889 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ї–µ—В –±—Л–ї –Њ–љ —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л. –Т 1896 –≥–Њ–і—Г –±—Г–і—Г—Й–Є–є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Ч–і–µ—Б—М 13 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1899 –≥. –Њ–љ –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥ —Б –љ–∞—А–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ–∞. –Т –љ–Њ—П–±—А–µ 1907 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–∞—П —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—П –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ–∞ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Р–Ї–Ї–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є—П –Ъ–Є—И–Є–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –° —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –љ–Њ—П–±—А—П 1911 –≥–Њ–і–∞ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ – –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –І–Є–≥–Є—А—Б–Ї–Є–є, –≤–Є–Ї–∞—А–Є–є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, —Б 1921 –≥–Њ–і–∞ – –љ–∞ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –°–Є–Љ—Д–µ—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—Д–µ–і—А–µ. –Т 1922 –≥–Њ–і—Г –£–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞ –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ. –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є. –Т –ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –њ—А—П–Љ–Њ—В–Њ–є; –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–є, –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П.

–Т —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –і–ї—П –°–≤—П—В–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –і–Њ–ї–≥–Є–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ–∞. –Ю—В–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Р–љ—В–Њ–љ–Є—П (–•—А–∞–њ–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ) –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й—Г—О –†–Њ–і–Є–љ—Г, –Њ–љ –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–µ–Ї —Б–µ–±—П –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П, –Ј–∞—В–Њ—З–µ–љ–Є—П –Є —Б—Б—Л–ї–Ї–Є, —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї —Б—Г–і—М–±—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞.

–Т —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –і–ї—П –°–≤—П—В–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –і–Њ–ї–≥–Є–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ–∞. –Ю—В–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Р–љ—В–Њ–љ–Є—П (–•—А–∞–њ–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ) –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й—Г—О –†–Њ–і–Є–љ—Г, –Њ–љ –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–µ–Ї —Б–µ–±—П –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П, –Ј–∞—В–Њ—З–µ–љ–Є—П –Є —Б—Б—Л–ї–Ї–Є, —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї —Б—Г–і—М–±—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞.

–Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є–Ј—К—П—В–Є—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ —В—О—А—М–Љ—Г, –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б—Г–і–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г. –Я–Њ –њ—Г—В–Є –≤ –Ј–∞—В–Њ—З–µ–љ–Є–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї —В–Є—Д–Њ–Љ –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ —В—О—А–µ–Љ–љ–Њ–є –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ. –° 1929 –і–Њ –Љ–∞—П 1932 –≥–Њ–і–∞ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –≤ —В—О—А—М–Љ–µ. –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ–∞ –і–Њ 1936 –≥–Њ–і–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Њ–µ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї –∞—А—Е–Є–њ–∞—Б—В—Л—А—М –≤ —Н—В–Њ —В—П–ґ–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П: –љ–∞ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ—П–ї–Є—Б—М –Є —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Є—Б—М —Е—А–∞–Љ—Л –Є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ—Л–ї–∞–ї–Є –Ї–Њ—Б—В—А—Л –Є–Ј –Є–Ї–Њ–љ, –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –Є –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–є, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—А—Г–≥–∞–љ–Є—О –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–≤—П—В—Л–љ–Є. –Т 1934 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А, —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, –≥–і–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —И–µ—Б—В–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–∞–Љ–∞ –≤—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П —Б–≤—П—В—Л–љ—П, –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–ї–Њ—Б—М –љ–µ –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Б–≤—П—В—Л–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є, –±—Л–ї–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–∞ —Б—В–∞—А–∞–љ–Є—П–Љ–Є –±–Њ–≥–Њ–Љ—Г–і—А–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–њ–∞—Б—В—Л—А—П.

–Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 4 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1936 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–≥–Њ –±–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Т–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ —Е—А–∞–Љ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ –±—Л–ї –≤–љ–Њ–≤—М –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ. –°–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –µ–≥–Њ –і–µ–ї—Г –і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е –ї–µ—В. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —В—О—А—М–Љ–µ, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—П—Б—М –Є–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –њ—Л—В–Ї–∞–Љ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–∞—Б–Њ–≤—Л–Љ –љ–Њ—З–љ—Л–Љ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ. 21 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1938 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ґ–Њ–ї–≥—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є—Б—В–µ—А–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М. –Ю–љ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї –Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї, –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї –≤–µ—А—Л –Є –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є—П, —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–њ–∞—Б—В—Л—А—М –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –†—Г—Б–Є.

–Ь–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–≤—П—В—Л–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Ї–Є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–њ–∞—Б—В—Л—А—П –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—В –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –±—А–∞—В—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї —Г –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –°–µ–ї–Є—Д–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ –њ–Њ–і –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–Љ, –≥–і–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ —В–∞–є–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л—Е –Є —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е —Г–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є —В—О—А—М–Љ—Л "–≤ –Ъ–Њ—А–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞—Е". 11 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1994 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –Њ–њ—Г—И–Ї–µ –ї–µ—Б–∞ –≤–±–ї–Є–Ј–Є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –±—Л–ї —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –ґ–µ—А—В–≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є.

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ —Г–Љ–љ–Њ–ґ–Є–ї —Б–ї–∞–≤—Г –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є, —П–≤–Є–ї —Б–≤—П—В–Њ—Б—В—М –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–µ. –Ш –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–Њ—П—В –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б —В–Њ—О —Б–ї–∞–≤–Њ—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В—Б—П –≤ –љ–∞—Б, –Є–±–Њ –љ–Є —Б–Љ–µ—А—В—М, –љ–Є –ґ–Є–Ј–љ—М, –љ–Є –∞–љ–≥–µ–ї—Л, –љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞, –љ–Є —Б–Є–ї—Л, –љ–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ, –љ–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–µ, –љ–Є –≤—Л—Б–Њ—В–∞, –љ–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞, –љ–Є –Ї–∞–Ї–∞—П –і—А—Г–≥–∞—П —В–≤–∞—А—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В–ї—Г—З–Є—В—М –љ–∞—Б –Њ—В –ї—О–±–≤–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є –≤–Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Ш–Є—Б—Г—Б–µ, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–µ –љ–∞—И–µ–Љ (–†–Є–Љ. 8, 18, 38–39).

–Т 1995 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Ї–∞–Ї –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—З—В–Є–Љ—Л–є —Б–≤—П—В–Њ–є. –Э–∞ –Ѓ–±–Є–ї–µ–є–љ–Њ–Љ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ 2000 –≥–Њ–і–∞ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ –±—Л–ї –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –≤ –ї–Є–Ї–µ —Б–≤—П—В—Л—Е