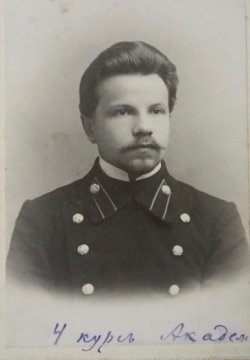

–†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З (1887-1935?)

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б—В. –Х—А–ґ–∞ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ (1901), –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О (1907) –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—П–і—Г, –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О (1912), —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –Т–Њ–ї—Л–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П—Е, –і–Њ 1918 вАФ –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є.

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б—В. –Х—А–ґ–∞ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ (1901), –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О (1907) –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—П–і—Г, –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О (1912), —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –Т–Њ–ї—Л–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П—Е, –і–Њ 1918 вАФ –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є.

–Я–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±—Л—В—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ—Л –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е —З–Є—Б–ї–∞—Е –∞–њ—А–µ–ї—П 1918 –≥–Њ–і–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Г–µ–Ј–і–љ—Л–є –Њ—В–і–µ–ї –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї ¬Ђ–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –≤ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ —И–Ї–Њ–ї—Л вА¶ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ: –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤вА¶ –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –Њ–±—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М 480 –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ–µ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ, –њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ. –° –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –≤ —Г–µ–Ј–і–∞—Е, –≤ –љ–Њ–≤—Г—О –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О –њ–Њ—Б—В—Г–њ—П—В –ї–Є—И—М —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—Б—В—Л –≥. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞, —З—В–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 160 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –≠—В—Г –љ–Њ–≤—Г—О –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М ¬ЂV –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–∞—П –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—П¬ї¬ї .

–Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ —И–Ї–Њ–ї—Л –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Т–ї–∞—Б—В–Є —А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ ¬Ђ–Х–і–Є–љ—Л–µ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ —И–Ї–Њ–ї—Л¬ї. https://center33.ru/istoriya/

–Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ —И–Ї–Њ–ї—Л –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Т–ї–∞—Б—В–Є —А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ ¬Ђ–Х–і–Є–љ—Л–µ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ —И–Ї–Њ–ї—Л¬ї. https://center33.ru/istoriya/

–Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–Љ –≤ –†–Ъ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, —Б 1919 –≥. –±—Л–ї —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –У–ї–∞–≤–∞—А—Е–Є–≤–∞, —Б 1921 вАФ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П.

–° 1920 –≥. –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Т.–Ш. –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ш–≤–∞–љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Я–∞—Г–ї—М –Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ –Р–і–Њ–ї—М—Д–Њ–≤–Є—З –Т–µ–є–і–µ–љ–±–∞—Г–Љ.

–Т 1921 –≥. –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –§—С–і–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ъ–∞–ї–Є—В–Ї–Є–љ, –≤ 1925 –≥. –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Є —Б—З–µ—В–Њ–≤–Њ–і –Э.–°. –Ч–∞–±–µ–љ–Ї–Є–љ–∞; –≤ 1927 –≥. –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П –Ш.–Р. –С–Њ–±—А–Њ–≤; –≤ 1928 –≥. –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В–Њ—А –Э.–Ш. –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤–∞.

–У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ–± –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–∞–і–µ–±, —А–∞–±–Њ—В–µ –≤ –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–Љ –±—О—А–Њ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і, —В–Є—Д, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ–±—Г–≤–Є –Є –њ—А., —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–Њ–Љ, —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –≤–µ—А–Њ–є, –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–ЊвА¶ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Њ–і—Г—И–µ–≤–ї—П–ї–Њ –≤ –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–є –Є –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ вАФ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–µ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –≠—В–Њ–≥–Њ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ¬ї.

–†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ вАФ —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–Њ–≤, –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Є —Б—З–µ—В–Њ–≤–Њ–і–∞, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ 1925–≥. –њ–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ —Н—В–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є —Б –љ–µ–≥–Њ —Б–љ—П—В—Л –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –Ш.–Я. –Я–∞—Г–ї—О.

–Ъ–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ (–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞), –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –њ—А–∞–≤–і—Л (–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞), –Ґ—А—Г–і–Њ–≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П, –Ґ—А—Г–і–Њ–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П.

–Т –≥—А–∞—Д–µ –∞–љ–Ї–µ—В—Л, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–љ–∞–љ–Є—О —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–ї: –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є, –ї–∞—В—Л–љ—М, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є, –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є.

–Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ 13.11.1930 –≥. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ 8 –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–Њ–≤. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А: –Р–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—П. –Ф–Є—Б–Ї—А–µ–і–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –°—В–∞—В—М—П –£–Ъ 58-10.

–†–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В 28.02.1931 –≥. вАУ –≤—Л—Б—Л–ї–Ї–∞ –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞.

–†–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В 28.02.1931 –≥. вАУ –≤—Л—Б—Л–ї–Ї–∞ –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞.

–†–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ 30.06.1960 –≥.

–Т –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ - —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1930-—Е –≥–≥. –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–ї—Б—П. –Т 1929 –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–∞, –µ—С —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –∞ –Љ—Г–Ј–µ–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П (1929 - 1936 –≥–≥.). –° 1936 –≥. —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –≤—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї—Г—О –Њ–±–ї–∞—Б—В—М, –Њ–љ –љ–Њ—Б–Є–ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–є –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є¬ї.

–£–і–∞—А 1928 вАУ 1930 –≥–≥. –±—Л–ї –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О, –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Г–њ–∞–і–Ї—Г. –Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–∞¬ї, —Б–Њ–≤–µ—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤ —Б—В–∞–ї–∞ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–є, –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–Њ—А–∞–±–Њ—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ¬ї –Ї–∞–і—А–Њ–≤. –°—В–∞—А—Л–µ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є, —З—Г–ґ–і—Л–µ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Г—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ, –љ–Њ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ. –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Ы–Є–і–Є—П –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–љ–∞ –Ъ–Є—В–Є—Ж—Л–љ–∞, –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞ –Є —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ –Т.–Ш. –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞: ¬Ђ24 –∞–≤–≥. 1928 –≥. –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –У—Г–±–Ю–Э–Ю, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –Њ—В –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ —Б –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞. –Ч–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ъ—А–Њ—И–Ї–Є–љ, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—А–Њ–љ–Є–љ, –∞ —Б –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Є—В–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–∞–Ї, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤¬ї.

–Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –±—Л–ї–Є –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ —Г—В—А–∞—З–µ–љ—Л: –Ї—А–∞–ґ–Є, –±–µ—Б–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–∞—П —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Г—Й–µ—А–±. –Э–∞ –Љ—Г–Ј–µ–µ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л. –Ґ–∞–Ї 18 –љ–Њ—П–±—А—П 1931 –≥. –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А—Г –Љ—Г–Ј–µ—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З—Г –Я—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В–Њ–≤—Г –Њ —Е–Є—Й–µ–љ–Є—П—Е –Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –≤ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ: —Б—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –і–≤–µ—А—М –±—Л–ї–∞ –≤–Ј–ї–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Ј–ї–Њ—Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Є —З–∞—Б—В—М —Ж–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–∞. –Р –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1933 –≥. –љ–Њ–≤—Л–є –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–Є–є –Њ—Е—А–∞–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Р.–Т. –¶–≤–µ—В–Ї–Њ–≤ –Є –Ј–∞–≤—Е–Њ–Ј –Я.–Я. –Ф–Њ—А–Љ–Є–і–Њ–љ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ч–∞–≥–Њ—В–Ј–µ—А–љ–Њ –Є —Е–ї–µ–±–љ–Њ–є –±–∞–Ј–Њ–є –°–Њ—О–Ј–Љ—Г–Ї–Є –і–ї—П –≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Б—Л–њ–Ї–Њ–є –Ј–µ—А–љ–∞ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М—П –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ. –Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —И–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —Г—Е–Њ–і–∞ –Т.–Ш. –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞ –Љ—Г–Ј–µ–є –±—Л–ї –Њ—В–і–µ–ї—С–љ. –Э–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г –≤—Л—Б–ї–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Є –ї—О–і–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –Њ—В –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л: –≤—Л—Е–Њ–і—Ж—Л –Є–Ј –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –њ—А–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–µ —Б–µ–±—П –љ–∞ –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –Є –≤–љ–µ—Б–ї–Є –≤–Ї–ї–∞–і –µ—Б–ї–Є –љ–µ –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Љ—Г–Ј–µ—П, —В–Њ –≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ. https://kosmuseum.ru/about/hystory/

–Ґ—А—Г–і—Л:

- –Ф–µ–Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ / –§.–Р. –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. - –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ : –њ–µ—З–∞—В–љ—П –Р.–Ш. –°–љ–µ–≥–Є—А–µ–≤–Њ–є, 1915 (–Њ–±–ї. 1916). - 126 —Б.; 26.

- –Э–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П—Е –ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–Њ–ї–ґ—М—П. 1923

- –Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—В—З–Є–љ—Л –Ь–µ—Й–µ—А–Є–љ–Њ–≤—Л—Е –≤ XVII –Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVIII –≤–µ–Ї–∞. 1927 –Я—А–Њ—И–ї–Њ–µ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї. 1923 –≥.

- –Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—В—З–Є–љ—Л –Ь–µ—Й–µ—А–Є–љ–Њ–≤—Л—Е –≤ XVII –Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVIII –≤–µ–Ї–∞. - –У–∞–ї–Є—З : [–У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і-–љ–Є–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ-–≤–∞ –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П], 1927. -61 —Б. : —В–∞–±–ї.. -–С–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А. –≤ –њ–Њ–і—Б—В—А–Њ—З. –њ—А–Є–Љ–µ—З.

- –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ї—А–∞—П ; –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞ / [–§. –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є]. - –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞, –С. –≥. - [42] —Б. - –С–µ–Ј —В–Є—В. –ї. –Є –Њ–±–ї. - –Р–≤—В. —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞. - –Т—Л—А–µ–Ј–Ї–∞. –Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ (–°. 91-132).

–Р—А—Е-–≤—Л: –¶–У–Р –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –§. 229 –Р—А—Е–Є–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –§.229 –Њ–њ.4 вДЦ3576. –Ы–Є—З–љ—Л–µ –і–µ–ї–∞ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ (–†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З)