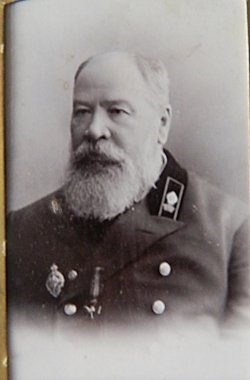

–†–µ–є–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З (1845 - 1914)

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1845 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–ї–µ –°–≤—П—В–Њ-–У–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –†–µ–є–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1845 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–ї–µ –°–≤—П—В–Њ-–У–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –†–µ–є–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Ю–±—Г—З–∞–ї—Б—П –≤ –Ь—Г—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞—Е.

–Т 1865 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, –Ј–∞ –≥–Њ–і –і–Њ –µ—С –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≤ 1869 –≥–Њ–і—Г.

18 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1869 –≥–Њ–і–∞ - –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М —Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ-–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є; –° 30 –∞–њ—А–µ–ї—П 1871 –≥–Њ–і–∞ - –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П.

–° 6 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1871 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Ї–Є, –≥–Њ–Љ–Є–ї–µ—В–Є–Ї–Є –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –њ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –≤ –Т—П—В—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є; —Б 3 –љ–Њ—П–±—А—П 1872 –њ–Њ 20 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1873 –≥–Њ–і–∞ - —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П.

–° 16 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1873 –і–Њ 25 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1879 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї —Д–Є–Ј–Є–Ї—Г, –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—О –Є –∞—А–Є—Д–Љ–µ—В–Є–Ї—Г –≤ –Т—П—В—Б–Ї–Њ–Љ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.

–° 27 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1875 –і–Њ 25 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1879 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П; —Б 25 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1879 –≥–Њ–і–∞ - –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є; —Б 1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1880 –≥–Њ–і–∞ - –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Ї–Є, –У–Њ–Љ–Є–ї–µ—В–Є–Ї–Є –Є –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –њ–∞—Б—В—Л—А–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є.

–° 27 –Љ–∞—А—В–∞ 1894 –≥–Њ–і–∞ —З–ї–µ–љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є —Г—З–µ–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є.

–° 27 –Љ–∞—А—В–∞ 1894 –≥–Њ–і–∞ —З–ї–µ–љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є —Г—З–µ–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є.

–£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї IV –Ю–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Ј–і–∞ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ 21-29 –Є—О–љ—П 1909 –≥–Њ–і–∞.

–° 1898 –њ–Њ 1906 –≥–≥. - –њ–Њ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є —З–ї–µ–љ-—Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї –Є –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞

–Ц–µ–љ–Є–ї—Б—П, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б—Л–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (12.1876 - 13.11.1942), –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞.

–° 5 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1884 –њ–Њ 12 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1890 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П; —Б 8 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1880 –њ–Њ 3 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1902 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞.

–Ъ–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є.

–°—В–∞—В—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї. –Ъ–∞–≤–∞–ї–µ—А –Њ—А–і–µ–љ–Њ–≤ —Б–≤. –Р–љ–љ—Л II, —Б–≤. –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–∞ II, —Б–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ IV.

–Т–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –ї–Є—З–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–ґ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–∞ –Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є.

1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1910 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л—И–µ–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г. 24 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1914 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Ј–∞ –Т–Њ–ї–≥–Њ–є.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, —З—В–Њ –Ј–∞ —А–µ–Ї–Њ—О –Т–Њ–ї–≥–Њ—О.

–Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П, —Б –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ—О –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ—О, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ 1771 –≥–Њ–і–∞. –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—Л –≤ —З–µ—Б—В—М: –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, —Б–≤. –Ъ–Њ—Б–Љ—Л –Є –Ф–∞–Љ–Є–∞–љ–∞ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л. –Я—А–Є—З—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В: —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –і—М—П—З–µ–Ї –Є –њ–Њ–љ–Њ–Љ–∞—А—М. –Ч–µ–Љ–ї—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є 35 –і–µ—Б—П—В–Є–љ, 2,367 –Ї–≤. —Б–∞–ґ., –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ–і –ї–µ—Б–Њ–Љ 8 –і–µ—Б—П—В. –Я–ї–∞–љ –Є –Љ–µ–ґ–µ–≤–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –њ—А–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Љ–µ—О—В—Б—П. –Я—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –Љ—Г–ґ. –њ–Њ–ї–∞ 119, –ґ–µ–љ. 146, –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ–Є—Е 2 —А–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –і–≤–Њ—А–Њ–≤ 30.

–Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П, —Б –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ—О –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ—О, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ 1771 –≥–Њ–і–∞. –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—Л –≤ —З–µ—Б—В—М: –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, —Б–≤. –Ъ–Њ—Б–Љ—Л –Є –Ф–∞–Љ–Є–∞–љ–∞ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л. –Я—А–Є—З—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В: —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –і—М—П—З–µ–Ї –Є –њ–Њ–љ–Њ–Љ–∞—А—М. –Ч–µ–Љ–ї—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є 35 –і–µ—Б—П—В–Є–љ, 2,367 –Ї–≤. —Б–∞–ґ., –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ–і –ї–µ—Б–Њ–Љ 8 –і–µ—Б—П—В. –Я–ї–∞–љ –Є –Љ–µ–ґ–µ–≤–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –њ—А–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Љ–µ—О—В—Б—П. –Я—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –Љ—Г–ґ. –њ–Њ–ї–∞ 119, –ґ–µ–љ. 146, –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ–Є—Е 2 —А–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –і–≤–Њ—А–Њ–≤ 30.

–°—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–≤ –Є —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤—Г, —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–±–Њ—А–∞ –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–µ–Љ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–Љ –С–µ–ї—П–µ–≤—Л–Љ. вАУ –°–Я–±: –Ґ–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Я–Њ—З—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞, 1863, 198, V —Б. вАФ –°. 19-20:

–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ј–∞ –Т–Њ–ї–≥–Њ–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П, —Б —В–∞–Ї–Њ—О –ґ–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ—О, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ 1773 –≥. —В—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Ю–±–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є —А–µ—И–µ—В–Ї–∞–Љ–Є; –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –њ—А–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –≤–љ—Г—В—А–Є —Ж–µ—А–Ї. –Њ–≥—А–∞–і—Л, –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є.

–Я—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ 3: –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —В–µ–њ–ї–Њ–є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ь–Є—А–ї–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–∞–≥–Њ; –≤ –њ—А–Є–і–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ–є –ґ–µ –њ—А–∞–≤—Л–є –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤. –±–µ–Ј—Б—А–µ–±—А–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ–Њ—Б–Љ—Л –Є –Ф–∞–Љ–Є–∞–љ–∞ (1 –Є—О–ї—П), –ї–µ–≤—Л–є –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤. –≤–Љ—З. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л.

–Я—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ 3: –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —В–µ–њ–ї–Њ–є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ь–Є—А–ї–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–∞–≥–Њ; –≤ –њ—А–Є–і–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ–є –ґ–µ –њ—А–∞–≤—Л–є –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤. –±–µ–Ј—Б—А–µ–±—А–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ–Њ—Б–Љ—Л –Є –Ф–∞–Љ–Є–∞–љ–∞ (1 –Є—О–ї—П), –ї–µ–≤—Л–є –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤. –≤–Љ—З. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л.

–Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—П —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є вАУ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї вАУ 1665 —А—Г–±. –Ю—В –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ 1 –≤–µ—А—Б—В–µ. –С–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: –°–њ–∞—Б—Б–Ї–∞—П –Ј–∞ –Т–Њ–ї–≥–Њ—О, –≤ 200 —Б–∞–ґ., —Б. –°–µ–ї–Є—Й –≤ –њ–Њ–ї—Г–≤–µ—А—Б—В–µ –Є —Б. –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ –≤ 1 –≤–µ—А—Б—В–µ.

–Я—А–Є—З—В: —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Є –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї; –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П –Њ—В –Ї–∞–Ј–љ—Л –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В. –Ю–±—Й–Є–є –њ—А–Є—З—В–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї вАУ 6985 —А—Г–±. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є—З—В –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –і–Њ 800 —А—Г–±. –∞—А–µ–љ–і—Л –Ј–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О, –Њ—В–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Г—О –њ–Њ–і –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г –і–Њ–Љ–Њ–≤. –Ъ—А—Г–ґ–µ—З–љ–∞–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –і–Њ–ї—О —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ 750 —А., –∞ –љ–∞ –і–Њ–ї—О –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞ 250 —А. –Ф–ї—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –і–Њ–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –ѓ. –Р—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞, –і–ї—П –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞ –і–Њ–Љ–∞ –љ–µ—В, –Є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ—Л—Е –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є—З—В–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П: —Г—Б–∞–і–µ–±–љ–Њ–є 2083 –Ї–≤. —Б–∞–ґ., –ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–∞ 5 –і–µ—Б. 1278 –Ї–≤. —Б–∞–ґ.; –њ–∞—Е–Њ—В–љ–Њ–є 10 –і–µ—Б. 2022 –Ї–≤. —Б–∞–ґ.; –њ–Њ–і —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –Є –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–Љ 846 –Ї–≤. —Б–∞–ґ.; –Є –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ–є (–њ–Њ–і –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ–Є) 17 –і–µ—Б. 1783 –Ї–≤. —Б–∞–ґ. –Я–ї–∞–љ –Є –Љ–µ–ґ–µ–≤–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –љ–∞ –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П.

–Я—А–Є—З—В: —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Є –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї; –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П –Њ—В –Ї–∞–Ј–љ—Л –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В. –Ю–±—Й–Є–є –њ—А–Є—З—В–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї вАУ 6985 —А—Г–±. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є—З—В –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –і–Њ 800 —А—Г–±. –∞—А–µ–љ–і—Л –Ј–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О, –Њ—В–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Г—О –њ–Њ–і –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г –і–Њ–Љ–Њ–≤. –Ъ—А—Г–ґ–µ—З–љ–∞–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –і–Њ–ї—О —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ 750 —А., –∞ –љ–∞ –і–Њ–ї—О –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞ 250 —А. –Ф–ї—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –і–Њ–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –ѓ. –Р—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞, –і–ї—П –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞ –і–Њ–Љ–∞ –љ–µ—В, –Є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ—Л—Е –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є—З—В–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П: —Г—Б–∞–і–µ–±–љ–Њ–є 2083 –Ї–≤. —Б–∞–ґ., –ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–∞ 5 –і–µ—Б. 1278 –Ї–≤. —Б–∞–ґ.; –њ–∞—Е–Њ—В–љ–Њ–є 10 –і–µ—Б. 2022 –Ї–≤. —Б–∞–ґ.; –њ–Њ–і —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –Є –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–Љ 846 –Ї–≤. —Б–∞–ґ.; –Є –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ–є (–њ–Њ–і –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ–Є) 17 –і–µ—Б. 1783 –Ї–≤. —Б–∞–ґ. –Я–ї–∞–љ –Є –Љ–µ–ґ–µ–≤–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –љ–∞ –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П.

–Я—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ: –Љ—Г–ґ. –њ–Њ–ї–∞ 285 –Є –ґ–µ–љ. 314 = 599. –Я–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –њ—А–Є—Е–Њ–і —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є, —Д–∞–±—А–Є—З–љ—Л–є, –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ—Л–є –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–є. –Я—А–Є—Е–Њ–і —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л —Б –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–µ–є –Ї –љ–µ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–µ–є ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞¬ї –ѓ—А–Њ—Б–ї. –ґ.–і. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –ґ–Є–≤–µ—В –ї–Є—И—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤. –Я—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–є –≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є —Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –љ–µ—В.

–®–Ї–Њ–ї–∞ –≤ –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ 1 —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–∞—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –±–ї–Є–Ј —Б–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є –љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є.

–Ъ—А–∞—В–Ї–Є–µ —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–∞—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –°–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞. –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –†–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Т–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є. вАУ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞: –У—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–∞—П –Ґ–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П, 1911. вАУ 407 —Б. вАФ –°. 19:

–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ 1560 –≥. –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б–ї–Њ–±–Њ–і–Ї–∞ –Ѓ—А–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –У–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –•VI –≤. –≤ –љ–µ–є –±—Л–ї–Є –і–≤–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є (–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П –Є –Ъ–Њ–Ј—М–Љ–Њ–і–µ–Љ—М—П–љ—Б–Ї–∞—П) –Є 54 –і–≤–Њ—А–∞. –° 1614 –≥. –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Ю–≤–µ—А–Ї–Є–µ–≤—Л–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Љ—Ж—Г –Р. —Д–Њ–љ –Ь–µ–љ–≥–і–µ–љ—Г. –Т 1649 –≥. –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М 42 –і–≤–Њ—А–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ 94 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ–∞—В—А–Є–∞—А—И–Є–є –і–≤–Њ—А. –Т 1735-1736 –≥.–≥. –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –і–≤–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М (44). –°–њ–∞—Б—Б–Ї–∞—П —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г ¬Ђ—Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞ –У–Њ–ї—П–і–∞¬ї –і–Њ 1595 –≥. –±—Л–ї–∞ ¬Ђ–Ј–∞ –ї–Є—В–≤–Є–љ–Њ–Љ –Ј–∞ –Ю—Б—В–∞—Д–µ–Љ –Ј–∞ –Ч–∞—А—Г–±–Њ—О¬ї. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤–∞—П –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ 1685-1688 –≥.–≥. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ 1771 –≥. –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1930-—Е –≥–≥. –•—А–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤—Л–є —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–ї–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П, –∞ –Ї –љ–µ–є вАФ —И–∞—В—А–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П. –Ґ–Є–њ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Є —Б–Є–ї—Г—Н—В —Е—А–∞–Љ–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ –•VII –≤. –Э–∞—А—Г–ґ–љ—Л–є –і–µ–Ї–Њ—А —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–љ –≤ —Б—В–Є–ї–µ –±–∞—А–Њ–Ї–Ї–Њ.

–°–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П

- ¬Ђ–Ш–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –≤ –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї (–Ъ–Є–µ–≤, 1869)

–Т ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—П—Е¬ї –µ—Б—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Њ–Ї –њ–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ "–Р.–Р. –†-–є"