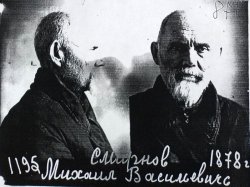

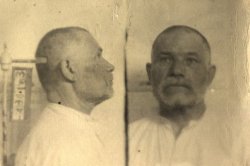

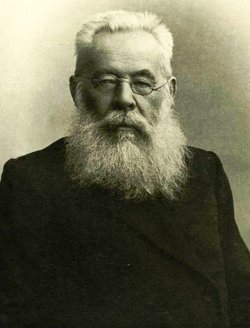

–°–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ –°–ú–ė–†–Ě–ě–í –ú–ł—Ö–į–ł–Ľ –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á (1878-1942)

–†–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź 7 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź 1878 –≥. –≤ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į —Ā. –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –≥—É–Ī., –ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —É–Ķ–∑–ī–į (–Ĺ—č–Ĺ–Ķ –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ, –ü–į—Ä—Ą–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä-–Ĺ) –ĺ.–í–į—Ā–ł–Ľ–ł—Ź –°–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–≤–į –ł –ľ–į—ā—É—ą–ļ–ł –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä—č –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–Ĺ—č (—É—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ź—Ä—Ā–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ–≤–ĺ–Ļ, –ī–ĺ—á–ļ–ł —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į). –í 1898–≥. –Ņ–ĺ II —Ä–į–∑—Ä—Ź–ī—É –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ—É—é –Ē—É—Ö–ĺ–≤–Ĺ—É—é –°–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä–ł—é. –ó–į–Ņ–ł—Ā—Ć: "–í–Ľ–į–ī–Ķ–Ķ—ā –≥—Ä–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ł –Ľ–į—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–ľ —Ź–∑—č–ļ–į–ľ–ł (—á–ł—ā–į–Ķ—ā –ł –Ņ–ł—ą–Ķ—ā)".

–†–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź 7 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź 1878 –≥. –≤ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į —Ā. –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –≥—É–Ī., –ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —É–Ķ–∑–ī–į (–Ĺ—č–Ĺ–Ķ –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ, –ü–į—Ä—Ą–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä-–Ĺ) –ĺ.–í–į—Ā–ł–Ľ–ł—Ź –°–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–≤–į –ł –ľ–į—ā—É—ą–ļ–ł –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä—č –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–Ĺ—č (—É—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ź—Ä—Ā–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ–≤–ĺ–Ļ, –ī–ĺ—á–ļ–ł —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į). –í 1898–≥. –Ņ–ĺ II —Ä–į–∑—Ä—Ź–ī—É –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ—É—é –Ē—É—Ö–ĺ–≤–Ĺ—É—é –°–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä–ł—é. –ó–į–Ņ–ł—Ā—Ć: "–í–Ľ–į–ī–Ķ–Ķ—ā –≥—Ä–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ł –Ľ–į—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–ľ —Ź–∑—č–ļ–į–ľ–ł (—á–ł—ā–į–Ķ—ā –ł –Ņ–ł—ą–Ķ—ā)".

–°–Ľ—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ: —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–į –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č —Ā. –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ, –ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É–Ķ–∑–ī–į –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≥—É–Ī., (–ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ., –ü–į—Ä—Ą–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä-–Ĺ). –ü–ĺ –ī–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ĺ–į 1913–≥. ‚ÄĒ —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł —Ā–Ķ–Ľ–į –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ķ-–í–Ķ—Ä—Ö–Ĺ–Ķ–ľ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–Ķ. 3-–≥–ĺ –ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī–Ľ–į–≥–ĺ—á–ł–Ĺ–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ļ—Ä—É–≥–į (–ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ., –ú–Ķ–∂–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä-–Ĺ., —Ā.–Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į).

–° 1910 –Ņ–ĺ 1913 –≥–≥., ‚ÄĒ —É–Ķ–∑–ī–Ĺ—č–Ļ –Ĺ–į–Ī–Ľ—é–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ-–Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī—Ā–ļ–ł—Ö —ą–ļ–ĺ–Ľ –Ņ–ĺ –ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤—Ā–ļ–ĺ–ľ—É —É–Ķ–∑–ī—É. –£—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ –≤ —Ā—ä–Ķ–∑–ī–Ķ —É–Ķ–∑–ī–Ĺ—č—Ö –Ĺ–į–Ī–Ľ—é–ī–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤–Ĺ—č—Ö —ą–ļ–ĺ–Ľ –≤ 1911–≥. –ö 1916–≥. –Ņ–ĺ-–Ņ—Ä–Ķ–∂–Ĺ–Ķ–ľ—É —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ –≤ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł —Ā.–Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ķ –í–Ķ—Ä—Ö–Ĺ–Ķ–ľ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–Ķ –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –≥—É–Ī., –ď–į–Ľ–ł—á—Ā–ļ–ł–Ļ —É. (–ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź (–Į—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤—Ā–ļ–į—Ź) –ĺ–Ī–Ľ, –Ď—É–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä.),

–í –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 1936 –≥.–Ņ–ĺ 1937 –≥–≥. –Ņ—Ä–ĺ—ā–ĺ–ł–Ķ—Ä–Ķ–Ļ, –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć –ü–ĺ–ļ—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł —Ā. –°–ľ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į (–°–Ľ—é–Ľ–ł–Ĺ—Ü—č) –Ď—É–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä-–Ĺ–į –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł.

–ź—Ä–Ķ—Ā—ā–ĺ–≤–į–Ĺ. –ė–∑ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–į –ī–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–į –ĺ—ā 26 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź 1937–≥.:

"‚ÄĒ –†–į—Ā—Ā–ļ–į–∂–ł—ā–Ķ –ĺ –í–į—ą–ł—Ö —Ā–≤—Ź–∑—Ź—Ö.

‚ÄĒ –Į–≤–Ľ—Ź—Ź—Ā—Ć —Ā–Ľ—É–∂–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –ļ—É–Ľ—Ć—ā–į –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ —Ā—Ä–ĺ–ļ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł, –ľ–ĺ–ł —Ā–≤—Ź–∑–ł –ł –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ—Ā—ā–≤–į –Ī—č–Ľ–ł –ł —Ź–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź, –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–ľ, —Ā—Ä–Ķ–ī–ł —ā–ĺ–∂–Ķ —Ā–Ľ—É–∂–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ —Ä–Ķ–Ľ–ł–≥–ł–ĺ–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ—É–Ľ—Ć—ā–į –ł —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤. –°—Ä–Ķ–ī–ł –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ź –ł–ľ–Ķ–Ľ –Ī–Ľ–ł–∑–ļ—É—é —Ā–≤—Ź–∑—Ć —Ā–ĺ —Ā–Ľ—É–∂–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ —Ä–Ķ–Ľ–ł–≥–ł–ĺ–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ—É–Ľ—Ć—ā–į –Ď–ĺ—Ä–ĺ–≤–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł –≤–ĺ –ė–ľ—Ź –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–į –•—Ä–ł—Ā—ā–ĺ–≤–į –†—Ź–Ī–ļ–ĺ–≤—č–ľ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ–Ķ–ľ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ–Ķ–≤–ł—á–Ķ–ľ, —ā–Ķ—Ā–Ĺ—É—é —Ā–≤—Ź–∑—Ć —Ź —Ā –Ĺ–ł–ľ –ł–ľ–Ķ–Ľ —Ā –ľ–į—Ź –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü–į 1936–≥., —ā.–Ķ. —Ā –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į –Ņ—Ä–ł–Ķ–∑–ī–į –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ –°–ľ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü—č, –≤ –ü–ĺ–ļ—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ—É—é —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć. –Į —É –†—Ź–Ī–ļ–ĺ–≤–į –Ī—č–≤–į–Ľ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ä–į–∑ –Ĺ–į –ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä–Ķ. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ļ —Ä–į–∑ –ľ—č —Ā –†—Ź–Ī–ļ–ĺ–≤—č–ľ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ —Ā.–°–ľ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü—č —É –Ķ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü—č, –ü–ĺ–Ņ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ö–Ľ–į–≤–ī–ł–ł –≤ –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 1937–≥. –•–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ —Ā–ĺ —Ā–Ľ—É–∂–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –ļ—É–Ľ—Ć—ā–į –°–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–≤—č–ľ –°–Ķ—Ä–≥–Ķ–Ķ–ľ —Ā.–Ě–ĺ–≤–ĺ–≥—Ä–į—Ą—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–ĺ–≤—č–ľ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ–Ķ–ľ ‚ÄĒ—Ā–Ľ—É–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć –ļ—É–Ľ—Ć—ā–į —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł —Ā–Ķ–Ľ–į –í—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–≤–ĺ, –†—É—Ā–į–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā/—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā–į –ď–į–Ľ–ł—á—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä-–Ĺ–į¬Ľ.

–°—ā–į—ā—Ć—Ź —Ā—ā.58‚Äď10,58‚Äď11 –£–ö –†–°–§–°–†. –ü—Ä–ł–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ 25.11.1937 –≥. —ā—Ä–ĺ–Ļ–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ł –£–Ě–ö–í–Ē –Ņ–ĺ –Į—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł –ļ–į–ļ ¬ę—Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤—Ä–Ķ–ī–Ĺ—č–Ļ —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā¬Ľ –ļ 10 –≥–ĺ–ī–į–ľ –Ľ–ł—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī—č –≤ –ė–Ę–õ. –°—ā–į—ā—Ć—Ź —Ā—ā.58‚Äď10,58‚Äď11 –£–ö –†–°–§–°–†. –Ě–į—á–į–Ľ–ĺ —Ā—Ä–ĺ–ļ–į - 25.11.1937 –≥., –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü —Ā—Ä–ĺ–ļ–į - 25.11.1947 –≥.

–ě–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł: —Ä–ĺ—Ā—ā - —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ļ, —ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ - –Ĺ–ĺ—Ä–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ, —Ü–≤–Ķ—ā –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā - —Ā–Ķ–ī—č–Ķ, —Ü–≤–Ķ—ā –≥–Ľ–į–∑ - —Ā–Ķ—Ä—č–Ķ, –Ĺ–ĺ—Ā –Ņ—Ä—Ź–ľ–ĺ–Ļ. –ė–Ĺ–≤–į–Ľ–ł–ī 2-–ĺ–Ļ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č.

–ě–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł: —Ä–ĺ—Ā—ā - —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ļ, —ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ - –Ĺ–ĺ—Ä–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ, —Ü–≤–Ķ—ā –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā - —Ā–Ķ–ī—č–Ķ, —Ü–≤–Ķ—ā –≥–Ľ–į–∑ - —Ā–Ķ—Ä—č–Ķ, –Ĺ–ĺ—Ā –Ņ—Ä—Ź–ľ–ĺ–Ļ. –ė–Ĺ–≤–į–Ľ–ł–ī 2-–ĺ–Ļ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č.

–°–Ķ–ľ—Ć—Ź:

-–∂–Ķ–Ĺ–į –°–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–≤–į –ú–į—Ä–ł—Ź –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ–≤–Ĺ–į, 1889 –≥.—Ä., —Ā. –ö–ĺ—ā–ļ–ł—ą–Ķ–≤–ĺ –Ě–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ –Į—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł;

-–ī–Ķ—ā–ł: –°–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į –ö—Ä–Ķ—Ā—ā. –ú–ł—Ö. (—ā–į–ļ –≤ –ī–ĺ–ļ—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–Ķ), 1911 –≥.—Ä., —Ā. –ö–ĺ—ā–ļ–ł—ą–Ķ–≤–ĺ –Ě–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ –Į—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł; –°–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–≤ –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–ł—á, 1903–≥.—Ä., –ď–ĺ—Ä—Ć–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā—Ć, –ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤—Ā–ļ–ł–Ļ –Ľ–Ķ—Ā–Ņ—Ä–ĺ–ľ—Ö–ĺ–∑; –°–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–≤ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–ł—á, 1905–≥.—Ä., –Ě–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ, –ö—É–∂–Ī–į–Ľ. —Ā–Ķ–ľ. —ą–ļ–ĺ–Ľ–į (—ā–į–ļ –≤ –ī–ĺ–ļ—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–Ķ); –°–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–≤ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–ł—á, 1909–≥.—Ä., –≥. –Ě–Ķ—Ź –Į—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł; –°–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–≤ –°–Ķ—Ä–≥–Ķ–Ļ –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–ł—á, 1915–≥.—Ä., –≥. –ź—ą—Ö–į–Ī–į–ī. –°—č–Ĺ –°–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–≤ –Ď.–ú. –≤ 27.03.1937–≥. –ĺ—Ā—É–∂–ī—Ď–Ĺ –Ņ–ĺ —Ā—ā. 58.

–ü—Ä–ł–Ī—č–Ľ –≤ –í—Ź—ā–Ľ–į–≥ 28.12.1941 –≥. –ł–∑ –Į—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–Ľ—Ź. [57273, –ě–õ–ü-1, –°–ú–ė–†–Ě–ě–í –ú–ł—Ö–į–ł–Ľ –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á, 64 –≥–ĺ–ī–į: 1878 - 22.01.1942]. –í –í—Ź—ā—Ā–ļ–ł–Ļ –ė–Ę–õ (–í—Ź—ā–Ľ–į–≥) –Ě–ö–í–Ē –°–°–°–† –Ņ—Ä–ł–Ī—č–Ľ 28.12.1941 –≥–ĺ–ī–į –ł–∑ —ā—é—Ä—Ć–ľ—č –≥. –Į—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–Ľ—Ć. –Ě–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ –Ľ–į–≥–Ņ—É–Ĺ–ļ—ā–Ķ ‚ĄĖ 1 –í—Ź—ā–Ľ–į–≥–į.

–£–ľ–Ķ—Ä 22.01.1942 –≥–ĺ–ī–į –≤ –Ľ–į–∑–į—Ä–Ķ—ā–Ķ –ě–õ–ü ‚ĄĖ 1 –í—Ź—ā–Ľ–į–≥–į. –°–ľ–Ķ—Ä—ā—Ć –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ľ–į –ĺ—ā –į–≤–ł—ā–į–ľ–ł–Ĺ–ĺ–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ć–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ł—ā–į. –ü–ĺ–≥—Ä–Ķ–Ī—Ď–Ĺ 25.01.1942 –≥–ĺ–ī–į –Ĺ–į –ļ–Ľ–į–ī–Ī–ł—Č–Ķ –ě–õ–ü ‚ĄĖ 1 –í—Ź—ā–Ľ–į–≥–į.

–ú–Ķ—Ā—ā–ĺ –∑–į—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ö–ł—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–į—Ź –ĺ., –í–Ķ—Ä—Ö–Ĺ–Ķ–ļ–į–ľ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä., –Ņ–ĺ—Ā.–ö–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–į—ā—Ā–ļ–ł–Ļ, –í—Ź—ā–Ľ–į–≥ –Ě–ö–í–Ē, –ě–õ–ü-1, –ļ–Ľ–į–ī–Ī–ł—Č–Ķ. –ü–ĺ–≥—Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ 25.01.1942–≥. –Ĺ–į –ļ–Ľ–į–ī–Ī–ł—Č–Ķ –ě–õ–ü-1 –í—Ź—ā–Ľ–į–≥–į

–†–Ķ–į–Ī–ł–Ľ–ł—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ 15.04.1989 –≥

–¶–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –ü–ĺ–ļ—Ä–ĺ–≤–į –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č –≤ –°–ľ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–Ķ (–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ 1-–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ. XVII –≤.), –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ., –Ď—É–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä-–Ĺ, —Ā. –°–ľ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į.

–¶–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –ü–ĺ–ļ—Ä–ĺ–≤–į –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č –≤ –°–ľ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–Ķ (–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ 1-–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ. XVII –≤.), –ö–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ., –Ď—É–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä-–Ĺ, —Ā. –°–ľ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į.

–•—Ä–į–ľ –ļ–ł—Ä–Ņ–ł—á–Ĺ—č–Ļ, –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ –≤ 1803 –Ĺ–į —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–į –≥–Ķ–Ĺ. –ź. –Ē. –°–Ķ–ľ–ł—á–Ķ–≤–į —Ā –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–∂–į–Ĺ–į–ľ–ł, –ī–Ķ–ļ–ĺ—Ä –≤ –ī—É—Ö–Ķ —Ä–į–Ĺ–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł—Ü–ł–∑–ľ–į. –ě—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī—ä—Ď–ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –ī–≤—É—Ö—Ā–≤–Ķ—ā–Ĺ—č–Ļ —á–Ķ—ā–≤–Ķ—Ä–ł–ļ —Ā–ĺ —Ā—Ä–Ķ–∑–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł —É–≥–Ľ–į–ľ–ł, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ļ—Ä—č—ā—č–Ļ –ļ—É–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ —Ā–≤–ĺ–ī–ĺ–ľ —Ā –Ľ—é–ļ–į—Ä–Ĺ–į–ľ–ł –ł –≥–Ľ–į–≤–ļ–ĺ–Ļ. –í—č—Ā–ĺ–ļ–į—Ź —á–Ķ—ā—č—Ä—Ď—Ö—ä—Ź—Ä—É—Ā–Ĺ–į—Ź –ļ–ĺ–Ľ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—Ź —Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–į —Ā —Ö—Ä–į–ľ–ĺ–ľ —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ĺ–Ļ —ā—Ä–į–Ņ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ļ. –ė–ľ–Ķ–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ—Ä–ł–ī–Ķ–Ľ—č –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į—Ź –ß—É–ī–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—Ü–į –ł –Ē–ł–ľ–ł—ā—Ä–ł—Ź –†–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ.

–¶–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ–į—Ā—Ć, –≤ –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–Ķ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –∑–į–Ī—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–į.

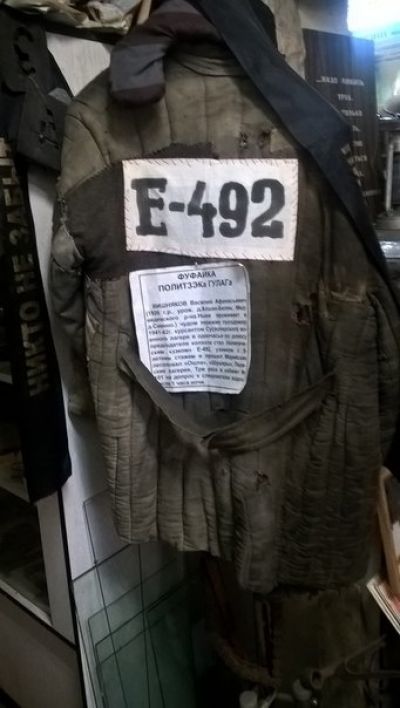

–ė–∑ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ď–£–õ–ź–ď–į

–í—Ź—ā—Ā–ļ–ł–Ļ –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-—ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ć (–í—Ź—ā—Ā–ļ–ł–Ļ –ė–Ę–õ, –í—Ź—ā–õ–į–≥) ‚ÄĒ –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–ł—Ö –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-—ā—Ä—É–ī–ĺ–≤—č—Ö –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ķ–Ļ –≤ —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–Ķ –ď–£–õ–ź–ď, –ö-231, —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–≤—ą–ł–Ļ —Ā 5 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 1938 –ī–ĺ 1990-—Ö –≥–ĺ–ī–ĺ–≤. –Ě–Ķ–Ņ–ĺ—Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ī—á–ł–Ĺ—Ź–Ľ—Ā—Ź –ď–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–ľ—É —É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ķ–Ļ –Ľ–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł (–ď–£–õ–õ–ü) –Ě–ö–í–Ē –°–°–°–†, –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ –ú–í–Ē –°–°–°–†. –†–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –í–Ķ—Ä—Ö–Ĺ–Ķ–ļ–į–ľ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ķ –ö–ł—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł (—á–į—Ā—ā–ł—á–Ĺ–ĺ –≤ –ö–ĺ–ľ–ł-–ü–Ķ—Ä–ľ—Ź—Ü–ļ–ĺ–ľ –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ –ĺ–ļ—Ä—É–≥–Ķ –ł –ö–ĺ–ľ–ł –ź–°–°–†), –≤ 371 –ļ–ł–Ľ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä–Ķ –ĺ—ā –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į, –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į –ö–ł—Ä–ĺ–≤–į.

–í —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–ľ, –≤ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ķ —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ 15-20 —ā—č—Ā—Ź—á –∑–į–ļ–Ľ—é—á—Ď–Ĺ–Ĺ—č—Ö. –ü–Ľ–ĺ—Č–į–ī—Ć –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ź —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ–į –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ 12 000 –ļ–ľ2. –ö –ļ–ĺ–Ĺ—Ü—É —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į—Ā—á–ł—ā—č–≤–į–Ľ 38 –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ĺ—č—Ö –Ņ—É–Ĺ–ļ—ā–ĺ–≤. –ó–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ—Ā—Ź, –≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ, –Ľ–Ķ—Ā–ĺ–∑–į–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–ĺ–Ļ. –õ–į–≥–Ķ—Ä—Ć –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į–Ľ—Ā—Ź —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ—č–ľ–ł —É—Ā–Ľ–ĺ–≤–ł—Ź–ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł–≤–į–Ĺ–ł—Ź, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ –Ī–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ł—Ā—ā–ĺ–Ļ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ā –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ļ –≤–Ľ–į–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é (–≤ —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–ľ ‚ÄĒ 80 %).

–õ–į–≥–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä ‚ÄĒ –Ņ–ĺ—Ā—Ď–Ľ–ĺ–ļ –õ–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ.

–Ē–ĺ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź –í—Ź—ā–Ľ–į–≥–į –≤ 1937 –≥. –≤—Ź—ā—Ā–ļ–ł–Ķ –∑–į–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ —Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ź –ĺ–Ī—ą–ł—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–ľ–Ņ–Ķ—Ä–ł–ł –ď–£–õ–ź–ď–į, –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, –ļ–į–ļ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ –ĺ—ā —Ä–ĺ–ī–ł–Ĺ—č. –ü–ĺ —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī—Ā—ā–≤—É —Ā –í—Ź—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≥—É–Ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł–Ķ–Ļ —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ź, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ĺ—ā–Ī—č–≤–į–Ľ–ł —Ā–≤–ĺ–Ļ —Ā—Ä–ĺ–ļ –∂–Ķ—Ä—ā–≤—č –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł–Ļ (–ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, —Ā–ļ–į–∑–į–≤—ą–ł–Ķ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ī–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł —ā–ĺ–ľ, –ļ–ĺ–ľ—É –Ī—č —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā–Ľ—É—ą–į—ā—Ć) –ł –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —É–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ł–ļ–ł. –ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į —ā–į–ľ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ł –≤—Ź—ā—á–į–Ĺ–Ķ. –í –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 1930-—Ö —Ā–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ—č–ľ–ł –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ź–ľ–ł –ł–∑–ī–į–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć —Ā–≤–ĺ—Ź –≥–į–∑–Ķ—ā–į - "–Ě–į —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–ľ –Ņ—É—ā–ł", –ł–∑ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —É–∑–Ĺ–į—ā—Ć –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ķ–Ļ —ā–ĺ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł. –°–į–ľ–ĺ–Ķ –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ķ, —á—ā–ĺ –Ī—Ä–ĺ—Ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –≥–Ľ–į–∑–į —ć—ā–ĺ —ā–ĺ, —á—ā–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī–Ķ—Ā–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į –≤ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–ł –ļ –∑–į–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ĺ–į—á–į–Ľ —ā–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć—Ā—Ź –≤ –ď–£–õ–ź–ď–Ķ —Ā 1937 –≥., –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ. –Ē–į–∂–Ķ –Ĺ–į–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ—ā, –ļ –Ĺ–ł–ľ —Ā—ā–į—Ä–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź –Ņ–ĺ-–Ľ—é–ī—Ā–ļ–ł, –≤—Ā–Ķ —Ā–Ņ–ĺ—Ä–Ĺ—č–Ķ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č —Ä–Ķ—ą–į—ā—Ć –Ņ–ĺ —Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ķ–ī–Ľ–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ł, –Ĺ–į–ļ–į–∑—č–≤–į—ā—Ć –≤–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č—Ö, —ā–≤–ĺ—Ä–ł–≤—ą–ł—Ö –Ī–Ķ—Ā—á–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–į –≤ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–ł –ļ —É–∑–Ĺ–ł–ļ–į–ľ (—Ö–ĺ—ā—Ź —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ļ –Ľ—é–ī—Ź–ľ, —ā–≤–ĺ—Ä–ł–≤—ą–ł–ľ –Ĺ–į –ľ–Ķ—Ā—ā–į—Ö —Ā—É–ī –ł —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–į–≤—É). –ü–ĺ –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ä–Ķ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –≤—č—ā–Ķ–ļ–į–Ķ—ā –ł–∑ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –≥–į–∑–Ķ—ā—č –∑–į —ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź.

–Ē–ĺ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź –í—Ź—ā–Ľ–į–≥–į –≤ 1937 –≥. –≤—Ź—ā—Ā–ļ–ł–Ķ –∑–į–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ —Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ź –ĺ–Ī—ą–ł—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–ľ–Ņ–Ķ—Ä–ł–ł –ď–£–õ–ź–ď–į, –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, –ļ–į–ļ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ –ĺ—ā —Ä–ĺ–ī–ł–Ĺ—č. –ü–ĺ —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī—Ā—ā–≤—É —Ā –í—Ź—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≥—É–Ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł–Ķ–Ļ —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ź, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ĺ—ā–Ī—č–≤–į–Ľ–ł —Ā–≤–ĺ–Ļ —Ā—Ä–ĺ–ļ –∂–Ķ—Ä—ā–≤—č –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł–Ļ (–ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, —Ā–ļ–į–∑–į–≤—ą–ł–Ķ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ī–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł —ā–ĺ–ľ, –ļ–ĺ–ľ—É –Ī—č —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā–Ľ—É—ą–į—ā—Ć) –ł –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —É–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ł–ļ–ł. –ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į —ā–į–ľ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ł –≤—Ź—ā—á–į–Ĺ–Ķ. –í –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 1930-—Ö —Ā–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ—č–ľ–ł –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ź–ľ–ł –ł–∑–ī–į–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć —Ā–≤–ĺ—Ź –≥–į–∑–Ķ—ā–į - "–Ě–į —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–ľ –Ņ—É—ā–ł", –ł–∑ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —É–∑–Ĺ–į—ā—Ć –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ķ–Ļ —ā–ĺ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł. –°–į–ľ–ĺ–Ķ –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ķ, —á—ā–ĺ –Ī—Ä–ĺ—Ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –≥–Ľ–į–∑–į —ć—ā–ĺ —ā–ĺ, —á—ā–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī–Ķ—Ā–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į –≤ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–ł –ļ –∑–į–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ĺ–į—á–į–Ľ —ā–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć—Ā—Ź –≤ –ď–£–õ–ź–ď–Ķ —Ā 1937 –≥., –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ. –Ē–į–∂–Ķ –Ĺ–į–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ—ā, –ļ –Ĺ–ł–ľ —Ā—ā–į—Ä–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź –Ņ–ĺ-–Ľ—é–ī—Ā–ļ–ł, –≤—Ā–Ķ —Ā–Ņ–ĺ—Ä–Ĺ—č–Ķ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č —Ä–Ķ—ą–į—ā—Ć –Ņ–ĺ —Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ķ–ī–Ľ–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ł, –Ĺ–į–ļ–į–∑—č–≤–į—ā—Ć –≤–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č—Ö, —ā–≤–ĺ—Ä–ł–≤—ą–ł—Ö –Ī–Ķ—Ā—á–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–į –≤ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–ł –ļ —É–∑–Ĺ–ł–ļ–į–ľ (—Ö–ĺ—ā—Ź —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ļ –Ľ—é–ī—Ź–ľ, —ā–≤–ĺ—Ä–ł–≤—ą–ł–ľ –Ĺ–į –ľ–Ķ—Ā—ā–į—Ö —Ā—É–ī –ł —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–į–≤—É). –ü–ĺ –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ä–Ķ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –≤—č—ā–Ķ–ļ–į–Ķ—ā –ł–∑ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –≥–į–∑–Ķ—ā—č –∑–į —ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź.

–í–ĺ—ā –ĺ–ī–Ĺ–į –ł–∑ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –∑–į 1931 –≥–ĺ–ī: "–í –°–ĺ–Ľ—Ć-–í—č—á–Ķ–≥–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ—É–Ĺ–ļ—ā–Ķ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–ł –Ĺ–į–Ī–ĺ—Ä —É—á–į—Č–ł—Ö—Ā—Ź –Ĺ–į –ļ—É—Ä—Ā—č –ľ–Ķ–ī—Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, —Ā—á–Ķ—ā–ĺ–≤–ĺ–ī–ĺ–≤ –ł –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –≥—Ä–į–∂–ī–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į. –ü—Ä–ł—á–Ķ–ľ —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–į –Ĺ–į–Ī–ĺ—Ä–į - –≤—Ā–Ķ —Ā–Ľ—É—ą–į—ā–Ķ–Ľ–ł –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ—č –Ī—č—ā—Ć –ł–∑ —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ī–Ľ–ł–∑–ļ–ł—Ö –∑–į–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö, –≤—č–Ī—Ä–į–≤ –≤—Ā–Ķ –≥–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ 35 —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ. –ö–ĺ–≥–ī–į –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ĺ –∑–į–≤–Ķ–ī—É—é—Č–Ķ–ľ—É –Ī–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–Ķ–Ļ –°-–í. –Į–ļ–ĺ–Ī—Ā–ĺ–Ĺ—É, —á—ā–ĺ –Ĺ–į –ľ–Ķ–ī–ļ—É—Ä—Ā–į—Ö –Ĺ–Ķ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä—Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ķ—Ä–ĺ–≤, —ā–ĺ –ĺ–Ĺ ¬ę–Ī–Ķ–ī–Ĺ—Ź–≥–į¬Ľ –∑–į–≤–ĺ–Ņ–ł–Ľ: ¬ę–ź –ļ–į–ļ —ć—ā–ĺ —ā–į–ļ? –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É –∂–Ķ –Ĺ–į–ľ –Ĺ–Ķ –Ĺ–į–Ī—Ä–į—ā—Ć —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł—Ö –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ?¬Ľ . –Ē–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ–ł –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ—É —Ā–į–Ĺ–ł—ā–į—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ļ–į –ď—Ä–ł—ą–ł–Ĺ—É –ĺ —ā–į–ļ–ĺ–ľ –Ĺ–į–Ī–ĺ—Ä–Ķ, –Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ—ā –Ĺ–Ķ –∑–į–≤–ĺ–Ņ–ł–Ľ, –į —Ā –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–Ķ–Ļ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ: ¬ę–ß–Ķ–ľ –Ņ–Ľ–ĺ—Ö–į 58—Ź —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź? –ź –ļ–ĺ–≥–ĺ –≤—č —Ā—á–ł—ā–į–Ķ—ā–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä—Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ķ—Ä–į–ľ–ł ‚Äď –Ĺ–Ķ —ā–Ķ—Ö –Ľ–ł, –ļ—ā–ĺ —Ā–ł–ī–ł—ā –∑–į —Ā–≤–ĺ–Ļ —Ö–Ľ–Ķ–Ī –ł–Ľ–ł –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ?¬Ľ

–í–ĺ—ā –ĺ–ī–Ĺ–į –ł–∑ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –∑–į 1931 –≥–ĺ–ī: "–í –°–ĺ–Ľ—Ć-–í—č—á–Ķ–≥–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ—É–Ĺ–ļ—ā–Ķ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–ł –Ĺ–į–Ī–ĺ—Ä —É—á–į—Č–ł—Ö—Ā—Ź –Ĺ–į –ļ—É—Ä—Ā—č –ľ–Ķ–ī—Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, —Ā—á–Ķ—ā–ĺ–≤–ĺ–ī–ĺ–≤ –ł –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –≥—Ä–į–∂–ī–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į. –ü—Ä–ł—á–Ķ–ľ —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–į –Ĺ–į–Ī–ĺ—Ä–į - –≤—Ā–Ķ —Ā–Ľ—É—ą–į—ā–Ķ–Ľ–ł –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ—č –Ī—č—ā—Ć –ł–∑ —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ī–Ľ–ł–∑–ļ–ł—Ö –∑–į–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö, –≤—č–Ī—Ä–į–≤ –≤—Ā–Ķ –≥–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ 35 —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ. –ö–ĺ–≥–ī–į –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ĺ –∑–į–≤–Ķ–ī—É—é—Č–Ķ–ľ—É –Ī–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–Ķ–Ļ –°-–í. –Į–ļ–ĺ–Ī—Ā–ĺ–Ĺ—É, —á—ā–ĺ –Ĺ–į –ľ–Ķ–ī–ļ—É—Ä—Ā–į—Ö –Ĺ–Ķ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä—Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ķ—Ä–ĺ–≤, —ā–ĺ –ĺ–Ĺ ¬ę–Ī–Ķ–ī–Ĺ—Ź–≥–į¬Ľ –∑–į–≤–ĺ–Ņ–ł–Ľ: ¬ę–ź –ļ–į–ļ —ć—ā–ĺ —ā–į–ļ? –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É –∂–Ķ –Ĺ–į–ľ –Ĺ–Ķ –Ĺ–į–Ī—Ä–į—ā—Ć —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł—Ö –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ?¬Ľ . –Ē–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ–ł –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ—É —Ā–į–Ĺ–ł—ā–į—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ļ–į –ď—Ä–ł—ą–ł–Ĺ—É –ĺ —ā–į–ļ–ĺ–ľ –Ĺ–į–Ī–ĺ—Ä–Ķ, –Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ—ā –Ĺ–Ķ –∑–į–≤–ĺ–Ņ–ł–Ľ, –į —Ā –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–Ķ–Ļ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ: ¬ę–ß–Ķ–ľ –Ņ–Ľ–ĺ—Ö–į 58—Ź —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź? –ź –ļ–ĺ–≥–ĺ –≤—č —Ā—á–ł—ā–į–Ķ—ā–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä—Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ķ—Ä–į–ľ–ł ‚Äď –Ĺ–Ķ —ā–Ķ—Ö –Ľ–ł, –ļ—ā–ĺ —Ā–ł–ī–ł—ā –∑–į —Ā–≤–ĺ–Ļ —Ö–Ľ–Ķ–Ī –ł–Ľ–ł –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ?¬Ľ

–í–ĺ—ā –ĺ–Ĺ–ł ‚Äď –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ī–Ĺ–ł–ļ–ł –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł–ļ–ł –≤ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ź—Ö –ě–ď–ü–£".

–ö–į–≤–ļ–ł –ě—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–ĺ–Ķ —á—É—ā—Ć–Ķ –≤ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ķ // –Ě–į —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–ľ –Ņ—É—ā–ł - 1931 –≥. ‚ĄĖ 1

–õ–į–≥–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ķ –ļ–į—Ä—ā–ĺ—á–ļ–ł –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł –ī–ĺ-–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–≥–ĺ —ā–Ķ—Ä—Ä–ĺ—Ä–į. –Ě–į —Ą–ĺ—ā–ĺ –≤—Ź—ā—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ –ü–Ķ—ā—Ä –ú–į—Ä–į–ľ–∑–ł–Ĺ, –į—Ä–Ķ—Ā—ā–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ 1936 –≥. (–Ī—É–ī—É—Č–ł–Ļ –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ –ü–ł—ā–ł—Ä–ł–ľ). –§–ĺ—ā–ĺ –į—Ä—Ö–ł–≤–į –ď–ź–°–ü–ė –ö–ě

–ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā

–Ě–į–∑–≤–į–Ĺ –Ņ–ĺ —Ā–Ķ–Ľ—É –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—É –ł –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź –Ĺ–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –Ī—č–≤—ą–Ķ–Ļ –í–ĺ—Ö—ā–ĺ–ľ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—ā–ł, –≤—Ö–ĺ–ī–ł–≤—ą–Ķ–Ļ –≤ –ß—É—Ö–Ľ–ĺ–ľ—Ā–ļ—É—é –ĺ—Ā–į–ī—É. –ü–ĺ–∑–∂–Ķ —á–į—Ā—ā—Ć –ß—É—Ö–Ľ–ĺ–ľ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ—Ā–į–ī—č –Ī—č–Ľ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į–Ĺ–į –≤ –ü–į—Ä—Ą–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ–≤—Ā–ļ—É—é –ĺ—Ā–į–ī—É, –ł –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ —Ā –ĺ–ļ—Ä—É–∂–į—é—Č–ł–ľ–ł –Ķ–≥–ĺ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ—Ź–ľ–ł –≤–ĺ—ą–Ľ–ĺ –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤ –ě–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—ā–ł –ü–į—Ä—Ą–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ—Ā–į–ī—č. –í XIX –≤–Ķ–ļ–Ķ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–į —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ–į—Ź –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—ā—Ć, –≤—Ö–ĺ–ī–ł–≤—ą–į—Ź –≤ –ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —É–Ķ–∑–ī. –ó–ī–Ķ—Ā—Ć —ą–Ķ–Ľ —Ā—ā–į—Ä–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —ā–ĺ—Ä–≥–ĺ–≤—č–Ļ —ā—Ä–į–ļ—ā –ł–∑ –ß—É—Ö–Ņ–ĺ–ľ—č –≤ –ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤ —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ –ė–Ľ—Ć–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ķ (–í–į–Ľ—Ź–≤–ļ–ł–Ĺ–ĺ).

–ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –∑–ī–Ķ—ą–Ĺ–ł—Ö –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ĺ—Ć —Ā–≤—Ź–∑–į–Ĺ–į —Ā –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–Ķ–Ļ –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—č –ļ–Ĺ—Ź–∑–Ķ–Ļ –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č—Ö, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –≤ 1620 –≥. –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –Ī–ĺ—Ź—Ä–ł–Ĺ –ļ–Ĺ—Ź–∑—Ć –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ –∑–į —É—á–į—Ā—ā–ł–Ķ –≤ –ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ –ú–ĺ—Ā–ļ–≤—č –ĺ—ā –Ņ–ĺ–Ľ—Ź–ļ–ĺ–≤.

–í —ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –≤ –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ—É—é –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—É –≤—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ –Ņ—Ź—ā—Ć –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ĺ—Ć. –•–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ĺ —Ö–Ľ–Ķ–Ī–ĺ–Ņ–į—ą–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ł –ĺ—ā—Ö–ĺ–ī–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ, –≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ–Ľ–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤. –ě—ā—Ö–ĺ–ī–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ĺ —Ā –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ĺ–Ļ —Ā—ā–į—Ä–ł–Ĺ—č, –ł –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ĺ—Č—Ä—Ź–Ľ–ł, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –ĺ—ā—Ö–ĺ–ī–Ĺ–ł–ļ–ł –Ņ–Ľ–į—ā–ł–Ľ–ł –ĺ–Ī—Ä–ĺ–ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć–≥–į–ľ–ł; –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –ī–į–∂–Ķ –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č –Ņ–ĺ–ļ—É–Ņ–į–Ľ–ł —Ä–Ķ–ļ—Ä—É—ā–ĺ–≤ –Ĺ–į —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ, —á—ā–ĺ–Ī—č —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –ĺ—ā—Ö–ĺ–ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤. –í–Ľ–į–ī–Ķ–Ľ–Ķ—Ü –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—č –Ď.–ź.–†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–ľ –≤–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ł —Ü–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–ľ –ī–≤–ĺ—Ä–Ķ.

–í —Ā–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ XVIII –≤–Ķ–ļ–į –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ –≤–Ľ–į–ī–Ķ–Ľ–ł –Ī—Ä–į—ā—Ć—Ź –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č ‚ÄĒ –ü–Ķ—ā—Ä –ł –°–Ķ—Ä–≥–Ķ–Ļ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–ł. –ü.–ė.–†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ, –≥–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ-–į–Ĺ—Ą–Ķ—ą, –ĺ–Ī–Ķ—Ä-—ą—ā–į–Ľ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–Ķ—Ä —Ü–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ī–≤–ĺ—Ä–į, –Ī—č–Ľ –≤–Ľ–į–ī–Ķ–Ľ—Ć—Ü–Ķ–ľ –õ–ł–Ņ–Ķ—Ü–ļ–ł—Ö –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—č—Ö –∑–į–≤–ĺ–ī–ĺ–≤, –Ĺ–į –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –≤ 1754 –≥. –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą–Ķ–Ľ –Ī—É–Ĺ—ā —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł—Ö. –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ –∑–į–Ņ—É—ā–į–Ľ—Ā—Ź –≤ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —Ą–ł–Ĺ–į–Ĺ—Ā–ĺ–≤—č—Ö –ī–Ķ–Ľ–į—Ö, –Ĺ–į–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ–≤ –ł –Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ –ē–ļ–į—ā–Ķ—Ä–ł–Ĺ—É II —Ā–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć —ć—ā–ł –ī–ĺ–Ľ–≥–ł. –Ě–ĺ –ł–ľ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā—Ä–ł—Ü–į –ī–Ķ–Ľ–ĺ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į–Ľ–į –≤ –°–Ķ–Ĺ–į—ā, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ –∑–į –Ĺ–Ķ—É–Ņ–Ľ–į—ā—É –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ–≤ –ĺ—ā–ĺ–Ī—Ä–į—ā—Ć —É –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ–į —Ä—Ź–ī –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ—É—é –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—É. –í 1768 –≥. —á–į—Ā—ā—Ć –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—č (25 –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ĺ—Ć —Ā 700 –ī—É—ą–į–ľ–ł –ľ—É–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź) –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą–Ľ–į –≤ –Ē–≤–ĺ—Ä—Ü–ĺ–≤—č–Ļ –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑, –ł –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ–Ķ —Ā—ā–į–Ľ–ł –Ĺ–į–∑—č–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –ļ–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł (–≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł). –ö–Ĺ—Ź–∑—Ć –ü.–ė.–†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ —á–į—Ā—ā—Ć –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ–≤ —É–Ņ–Ľ–į—ā–ł–Ľ, –ł –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ—É—é –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—É ¬ę–ļ–į–ļ –∂–į–Ľ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—É—é –ī–Ķ–ī–ĺ–≤—ɬĽ –Ķ–ľ—É –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ–ł.

–Ē—Ä—É–≥–į—Ź —á–į—Ā—ā—Ć –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—č –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–į–Ľ–į –Ī—Ä–į—ā—É –°–Ķ—Ä–≥–Ķ—é –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á—É –ł –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ķ–≥–ĺ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł (–ĺ–Ĺ, –ļ–į–ļ –ł –ü–Ķ—ā—Ä –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á, —É–ľ–Ķ—Ä –Ī–Ķ–∑–ī–Ķ—ā–Ĺ—č–ľ) –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą–Ľ–į –ļ –ī–≤–ĺ—é—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ī—Ä–į—ā—É –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į—é –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á—É –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—É ‚ÄĒ —Ą–Ķ–Ľ—Ć–ī–ľ–į—Ä—ą–į–Ľ—É, –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–ł–≤—ą–Ķ–ľ—É—Ā—Ź –≤ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ–Ķ —Ā –Ę—É—Ä—Ü–ł–Ķ–Ļ. –Ě.–í.–†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ—É—é –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—É –ĺ—ā–ī–į–Ľ –≤ –Ņ—Ä–ł–ī–į–Ĺ–ĺ–Ķ –∑–į —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ī–ĺ—á–Ķ—Ä—Ć—é –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–Ļ, –≤—č—ą–Ķ–ī—ą–Ķ–Ļ –∑–į–ľ—É–∂ –∑–į –ļ–Ĺ—Ź–∑—Ź –ď.–°.–í–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł –≤ 1824 –≥. –ď.–°.–í–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ–į—Ź –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą–Ľ–į –ļ –Ķ–≥–ĺ —Ā—č–Ĺ—É –Ě.–ď.–í–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ—É, –∂–Ķ–Ĺ–į—ā–ĺ–ľ—É –Ĺ–į –í–į—Ä–≤–į—Ä–Ķ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ–Ķ–≤–Ĺ–Ķ –†–į–∑—É–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ, –ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ–į –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą–Ľ–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł –ľ—É–∂–į. –í–ī–ĺ–≤–į –ī–į–Ľ–į –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ—É—é –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—É –ī–ĺ—á–Ķ—Ä–ł –ē–Ľ–ł–∑–į–≤–Ķ—ā–Ķ –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ–≤–Ĺ–Ķ, –≤—č—ą–Ķ–ī—ą–Ķ–Ļ –∑–į–ľ—É–∂ –∑–į –ü.–ė.–ö—Ä–ł–≤—Ü–ĺ–≤–į, –Ī—Ä–į—ā–į –ī–Ķ–ļ–į–Ī—Ä–ł—Ā—ā–į –°.–ė.–ö—Ä–ł–≤—Ü–ĺ–≤–į.

–Ē—Ä—É–≥–į—Ź —á–į—Ā—ā—Ć –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—č –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–į–Ľ–į –Ī—Ä–į—ā—É –°–Ķ—Ä–≥–Ķ—é –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á—É –ł –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ķ–≥–ĺ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł (–ĺ–Ĺ, –ļ–į–ļ –ł –ü–Ķ—ā—Ä –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á, —É–ľ–Ķ—Ä –Ī–Ķ–∑–ī–Ķ—ā–Ĺ—č–ľ) –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą–Ľ–į –ļ –ī–≤–ĺ—é—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ī—Ä–į—ā—É –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į—é –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á—É –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—É ‚ÄĒ —Ą–Ķ–Ľ—Ć–ī–ľ–į—Ä—ą–į–Ľ—É, –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–ł–≤—ą–Ķ–ľ—É—Ā—Ź –≤ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ–Ķ —Ā –Ę—É—Ä—Ü–ł–Ķ–Ļ. –Ě.–í.–†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ—É—é –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—É –ĺ—ā–ī–į–Ľ –≤ –Ņ—Ä–ł–ī–į–Ĺ–ĺ–Ķ –∑–į —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ī–ĺ—á–Ķ—Ä—Ć—é –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–Ļ, –≤—č—ą–Ķ–ī—ą–Ķ–Ļ –∑–į–ľ—É–∂ –∑–į –ļ–Ĺ—Ź–∑—Ź –ď.–°.–í–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł –≤ 1824 –≥. –ď.–°.–í–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ–į—Ź –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą–Ľ–į –ļ –Ķ–≥–ĺ —Ā—č–Ĺ—É –Ě.–ď.–í–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ—É, –∂–Ķ–Ĺ–į—ā–ĺ–ľ—É –Ĺ–į –í–į—Ä–≤–į—Ä–Ķ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ–Ķ–≤–Ĺ–Ķ –†–į–∑—É–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ, –ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ–į –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą–Ľ–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł –ľ—É–∂–į. –í–ī–ĺ–≤–į –ī–į–Ľ–į –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ—É—é –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—É –ī–ĺ—á–Ķ—Ä–ł –ē–Ľ–ł–∑–į–≤–Ķ—ā–Ķ –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ–≤–Ĺ–Ķ, –≤—č—ą–Ķ–ī—ą–Ķ–Ļ –∑–į–ľ—É–∂ –∑–į –ü.–ė.–ö—Ä–ł–≤—Ü–ĺ–≤–į, –Ī—Ä–į—ā–į –ī–Ķ–ļ–į–Ī—Ä–ł—Ā—ā–į –°.–ė.–ö—Ä–ł–≤—Ü–ĺ–≤–į.

–°–Ķ–Ľ–ĺ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ. –í 1620 –≥. –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ł –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ, –ó–į—Ö–į—Ä–ĺ–≤–ĺ, –†—É–Ī—Ü–ĺ–≤–ĺ, –ď—Ä–ł–≥–ĺ—Ä–ĺ–≤–ĺ, –ď–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Č–Ķ –ł –ö—É–Ĺ–į–ļ–ĺ–≤–ĺ —Ü–į—Ä—Ć –ú–ł—Ö–į–ł–Ľ –§–Ķ–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤–ł—á –Ņ–ĺ–∂–į–Ľ–ĺ–≤–į–Ľ –≤ –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—É –Ī–ĺ—Ź—Ä–ł–Ĺ—É –ļ–Ĺ—Ź–∑—é –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā—É –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á—É –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—É –∑–į –Ķ–≥–ĺ –∑–į—Ā–Ľ—É–≥–ł –≤ –ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ –ú–ĺ—Ā–ļ–≤—č –ĺ—ā –Ņ–ĺ–Ľ—Ź–ļ–ĺ–≤. –í 1633 –≥. –≤ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–Ķ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–ł–Ľ–ł –ī–≤–Ķ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł –≤ —á–Ķ—Ā—ā—Ć –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–į –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č –ł –į–Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ–Ľ–į –ú–į—ā–≤–Ķ—Ź. –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –ł —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–ĺ–ľ –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ—č –ļ–Ĺ—Ź–∑–Ķ–Ļ –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č—Ö. –ó–ī–Ķ—Ā—Ć –Ī—č–Ľ–ĺ –ł –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ.

–°–Ķ–Ľ–ĺ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ĺ –≤ —á–Ķ—Ā—ā—Ć –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—Ü–į –ú–į—ā–≤–Ķ—Ź. –í–Ķ—Ä—Ā–ł—Ź, —á—ā–ĺ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł, –Ĺ–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ–į. –í –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ņ–ł—Ā–ł 1620 –≥. —É–∂–Ķ —É–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ľ–į—Ā—Ć –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ—Ź –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ. –í –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ņ–ł—Ā–ł 1646 –≥. —á–ł—ā–į–Ķ–ľ: ¬ę–ó–į –Ī–ĺ—Ź—Ä–ł–Ĺ—č–ľ –∑–į –ļ–Ĺ—Ź–∑–Ķ–ľ –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā–ĺ–ľ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á–Ķ–ľ –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č–ľ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ —á—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–į –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ—Ź –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ –į –≤ –Ĺ–Ķ–ľ –ī–≤–ĺ—Ä –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č–ł–ļ–ĺ–≤ –į –≤ –Ĺ–Ķ–ľ –∂–ł–≤—É—ā –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑—á–ł–ļ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ī–į –ī–≤–ĺ—Ä –Ņ–ĺ–Ņ–į –ú–ł—Ö–Ķ–Ķ–≤–į –ī–į –ī–≤–ĺ—Ä –Ņ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–į—Ä—Ź –°–Ķ—Ä–Ķ–∂–ļ–ł –Į–ļ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–≤–į –ī–į –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ķ –ī–≤–ĺ—ė謼.

–°–Ķ–Ľ–ĺ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ĺ –≤ —á–Ķ—Ā—ā—Ć –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—Ü–į –ú–į—ā–≤–Ķ—Ź. –í–Ķ—Ä—Ā–ł—Ź, —á—ā–ĺ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł, –Ĺ–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ–į. –í –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ņ–ł—Ā–ł 1620 –≥. —É–∂–Ķ —É–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ľ–į—Ā—Ć –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ—Ź –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ. –í –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ņ–ł—Ā–ł 1646 –≥. —á–ł—ā–į–Ķ–ľ: ¬ę–ó–į –Ī–ĺ—Ź—Ä–ł–Ĺ—č–ľ –∑–į –ļ–Ĺ—Ź–∑–Ķ–ľ –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā–ĺ–ľ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á–Ķ–ľ –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č–ľ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ —á—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–į –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ—Ź –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ –į –≤ –Ĺ–Ķ–ľ –ī–≤–ĺ—Ä –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č–ł–ļ–ĺ–≤ –į –≤ –Ĺ–Ķ–ľ –∂–ł–≤—É—ā –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑—á–ł–ļ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ī–į –ī–≤–ĺ—Ä –Ņ–ĺ–Ņ–į –ú–ł—Ö–Ķ–Ķ–≤–į –ī–į –ī–≤–ĺ—Ä –Ņ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–į—Ä—Ź –°–Ķ—Ä–Ķ–∂–ļ–ł –Į–ļ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–≤–į –ī–į –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ķ –ī–≤–ĺ—ė謼.

–í —Ä–ĺ–ī—É –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č—Ö –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ–į –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–į—Ā—Ć –ī–ĺ 1861 –≥. –í –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ņ–ł—Ā–ł 1676 –≥. –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–ľ: ¬ę–ó–į –ļ–Ĺ—Ź–∑–Ķ–ľ, –∑–į –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–ľ –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā–ĺ–≤—č–ľ –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č–ľ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ –Ĺ–į —Ä–Ķ—á–ļ–Ķ –í–ĺ—Ö—ā–ĺ–ľ–Ķ –į –≤ –Ĺ–Ķ–Ļ –ī–≤–ĺ—Ä –≤–ĺ—ā—á–Ķ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –ī–į –ī–≤–ĺ—Ä —Ā–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ł–Ļ –į –≤ –Ĺ–Ķ–ľ –∂–ł–≤–Ķ—ā —Ā–ļ–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ –ü—Ä–ĺ—ą–ļ–į –ú–į—Ä—ā—Ć—Ź–Ĺ–ĺ–≤ –į –ļ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–ļ –ĺ–Ĺ –≤–ĺ –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ –Ņ–ĺ –Ņ–ł—Ā—Ü–ĺ–≤—č–ľ –ļ–Ĺ–ł–≥–į–ľ –ī–į –≤ —Ā–Ķ–Ľ–Ķ –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –ī–≤–ĺ—Ä–ĺ–≤ —ā—Ä–ł –ī–į –Ņ—Ź—ā—Ć –ī–≤–ĺ—Ä–ĺ–≤ –Ņ—É—Ā—ā—č—Ö –ī–į –ļ —Ā–Ķ–Ľ—É –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ł –ď—Ä–ł–≥–ĺ—Ä–ĺ–≤–ĺ, –†—É–Ī—Ü–ĺ–≤–ĺ, –ó–į—Ö–į—Ä–ĺ–≤–ĺ, –ú–ł—Ö–į–Ľ–Ķ–≤–ĺ, –ö—É–Ĺ–į–ļ–ĺ–≤–ĺ, –Ę–ł—Ö–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–ĺ, –ī–į –Ņ–ĺ—á–ł–Ĺ–ļ–ł –ú–ł—á—É—Ä–ł–Ĺ, –ó–į–≤—Ä–į–∂—Ć–Ķ –į –≤ –Ĺ–ł—Ö 91 –ī–≤–ĺ—Ä –ī–į 7 –ī–≤–ĺ—Ä–ĺ–≤ –Ī–ĺ–Ī—č–Ľ–Ķ–Ļ –ī–į 17 –ī–≤–ĺ—Ä–ĺ–≤ –Ĺ–ł—Č–ł—Ö¬Ľ.

–í ¬ę–≠–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł–ł –ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É–Ķ–∑–ī–į¬Ľ 1790 –≥. –∑–Ĺ–į—á–ł—ā—Ā—Ź: ¬ę–°–Ķ–Ľ–ĺ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ —Ā –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ—Ź–ľ–ł –ď—Ä–ł–≥–ĺ—Ä–ĺ–≤–ĺ, –Ē–Ķ–ī–ĺ–≤–ĺ, –ß–ł—Ö–į—á–Ķ–≤–ĺ, –ó–į–≤—Ä–į–∂—Ć–Ķ, –•–≤–ĺ—Ā—ā–ł–Ľ–ĺ–≤–ĺ, –ź—Ä—ā–Ķ–ľ–ĺ–≤–ĺ —Ā –Ņ–ĺ—á–ł–Ĺ–ļ–į–ľ–ł –ö–ĺ—Ā—ā—č–Ľ–Ķ–≤–ĺ, –†–ĺ–∑–ł–Ĺ–ĺ, –õ–Ķ–≤–ł–Ĺ–ĺ, –ď–ĺ—Ä–Ķ–Ľ–Ķ—Ü, –ú–ł-—Ö–į–Ľ–Ķ–≤–ĺ, –ú–ł—á—É—Ä–ł–Ĺ–ĺ, –°–į–∑–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–ĺ, –§–ĺ–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ, –ě—Ä–Ķ—ą–Ĺ–ĺ–Ķ, –Ď–ĺ—Ö–į–Ķ–≤, –Ė–ĺ–Ľ–Ĺ–ł–Ĺ, –ü–ĺ–Ľ–ĺ–ľ–į, –ó–Ķ–Ī–Ľ–Ķ—Ü–ĺ–≤–ĺ, –°–į–≤–ł–Ĺ, –ź–Ī—Ä–ĺ—Ā–ł–ľ–ĺ–≤, –ú–ł—ā–ł–Ĺ, –§–Ķ–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–į—ā –Ě.–í.–†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—É. –í—Ā–Ķ–≥–ĺ 640 –ī–≤–ĺ—Ä–ĺ–≤ –ł –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –≤ –Ĺ–ł—Ö 1597 —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –ľ—É–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–į –ł 1970 —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ.

–í —Ā–Ķ–Ľ–Ķ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–į –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č –ł –į–Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ–Ľ–į –ú–į—ā–≤–Ķ—Ź –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ī–į –ī–ĺ–ľ –≥–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ā–ļ–ł–Ļ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ļ, –∑–Ķ–ľ–Ľ–ł –≤ –≤–ĺ—ā—á–ł–Ĺ–Ķ 33000 –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ĺ, –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö –Ņ–ĺ–ī —Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ 210 –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ĺ, –Ņ–ĺ–ī –Ņ–į—ą–Ĺ–Ķ–Ļ 8174 –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ĺ, –Ņ–ĺ–ī —Ā–Ķ–Ĺ–ĺ–ļ–ĺ—Ā–ĺ–ľ 1856 –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ĺ, –ł –Ņ–ĺ–ī –Ľ–Ķ—Ā–ĺ–ľ 23269 –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–ŬĽ.

–¶–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–į –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č –≤ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ (–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ 2-–Ļ —á–Ķ—ā–≤. XVII –≤.). –ß–Ķ—ā—č—Ä—Ď—Ö—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ņ–Ĺ—č–Ļ –Ņ—Ź—ā–ł–ļ—É–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ö—Ä–į–ľ –≤ —Ā—ā–ł–Ľ–Ķ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł—Ü–ł–∑–ľ–į, –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ 1845-1855 –Ĺ–į —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–į –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–∂–į–Ĺ. –ü—Ä–ł–ī–Ķ–Ľ—č –ė–Ľ–ł–ł –ü—Ä–ĺ—Ä–ĺ–ļ–į –ł –ú–į–ļ–į—Ä–ł—Ź –Ė–Ķ–Ľ—ā–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ. –ö –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–Ķ–ľ—É –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā—ā–Ķ–Ĺ—č –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ —Ź—Ä—É—Ā–į —á–Ķ—ā–≤–Ķ—Ä–ł–ļ–į –ł –Ņ–ĺ–Ľ—É–ļ—Ä—É–≥–Ľ–į—Ź –į–Ņ—Ā–ł–ī–į, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ļ—Ä—č—ā—č–Ķ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ļ—Ä–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ļ.

–¶–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–į –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č –≤ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–ĺ (–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ 2-–Ļ —á–Ķ—ā–≤. XVII –≤.). –ß–Ķ—ā—č—Ä—Ď—Ö—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ņ–Ĺ—č–Ļ –Ņ—Ź—ā–ł–ļ—É–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ö—Ä–į–ľ –≤ —Ā—ā–ł–Ľ–Ķ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł—Ü–ł–∑–ľ–į, –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ 1845-1855 –Ĺ–į —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–į –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–∂–į–Ĺ. –ü—Ä–ł–ī–Ķ–Ľ—č –ė–Ľ–ł–ł –ü—Ä–ĺ—Ä–ĺ–ļ–į –ł –ú–į–ļ–į—Ä–ł—Ź –Ė–Ķ–Ľ—ā–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ. –ö –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–Ķ–ľ—É –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā—ā–Ķ–Ĺ—č –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ —Ź—Ä—É—Ā–į —á–Ķ—ā–≤–Ķ—Ä–ł–ļ–į –ł –Ņ–ĺ–Ľ—É–ļ—Ä—É–≥–Ľ–į—Ź –į–Ņ—Ā–ł–ī–į, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ļ—Ä—č—ā—č–Ķ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ļ—Ä–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ļ.

–í –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–Ķ —É –†–Ķ–Ņ–Ĺ–ł–Ĺ—č—Ö –Ī—č–Ľ–į —Ā–≤–ĺ—Ź –≤–ł–Ĺ–ĺ–ļ—É—Ä–Ĺ—Ź, –ł–ľ–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ī–≤–į –ľ–Ķ–ī–Ĺ—č—Ö –ļ—É–Ī–į, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –≤—č–ļ—É—Ä–ł–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć 320 –≤–Ķ–ī–Ķ—Ä –≤–ĺ–ī–ļ–ł –≤ –≥–ĺ–ī. –í –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ—Ź—Ö –Ī—č–Ľ–ĺ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ĺ –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–ĺ–Ľ–ĺ–ī–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —ą–Ķ–Ľ –Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ–ī–į–∂—É –ł –Ĺ–į –Ņ—Ä–ł–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ł–≤–į –ł –Ī—Ä–į–≥–ł. –ó–ī–Ķ—Ā—Ć –ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –≤—Ā–Ķ—Ö –≤ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ķ –≤ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–Ķ –∂–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć —Ü–ĺ–ļ–į–Ĺ—Ć–Ķ, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –Ņ–ĺ–ī—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–į–Ķ—ā, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–ļ–ł –ľ–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ü–Ķ–≤ –Ī—č–Ľ–ł –Ĺ–ĺ–≤–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī—Ü—č.

–Ě–į –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–Ķ–Ļ –≤ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–Ķ –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ—č –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ, –ĺ–ī–Ĺ–į –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö, —Ā –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–Ľ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ, –Ī—č–Ľ–į –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–į –≤ 1796 –≥. –ł –≤—ā–ĺ—Ä–į—Ź –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≤ 1845 –≥.

–í 1834 –≥. –≤ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–Ķ —Ä–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –Ī—É–ī—É—Č–ł–Ļ —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤–Ĺ—č–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ļ ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ĺ—Ä –ú–ĺ—Ā–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ī—É—Ö–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł–ł –ē.–ē.–ď–ĺ–Ľ—É–Ī–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ, –į–≤—ā–ĺ—Ä —ā—Ä—É–ī–į ¬ę–ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –Ņ—Ä–į–≤–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ļ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł¬Ľ.

–ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥—Ä–ł–≤—Ā–ļ–į—Ź —É–Ķ–∑–ī–Ĺ–į—Ź –≥–į–∑–Ķ—ā–į ¬ę–ö—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –Ņ—Ä–į–≤–ī–į¬Ľ 5 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 1919 –≥. –Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į –ĺ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤–Ķ: ¬ę–ú–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ķ –ļ—É–Ľ–į–ļ–ł –ł —Ā–Ņ–Ķ–ļ—É–Ľ—Ź–Ĺ—ā—č —ā–ĺ—Ä–ľ–ĺ–∑—Ź—ā –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ—Ä—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł. 8 –ľ–į—Ä—ā–į –≤ –ú–į—ā–≤–Ķ–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—ā–ł –Ī—č–Ľ —Ā—ä–Ķ–∑–ī –°–ĺ–≤–Ķ—ā–ĺ–≤, –Ĺ–į –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–į–Ľ—Ā—Ź –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā –ĺ –≤—č–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ĺ–į—Ä—Ź–ī–į –ď—É–Ī–Ķ—Ä–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–ľ–ł—Ā—Ā–ł–ł –Ņ–ĺ –∑–į–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–Ķ –ľ—Ź—Ā–į –ł —Ā–Ķ–Ĺ–į –ī–Ľ—Ź –Ĺ—É–∂–ī –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –ź—Ä–ľ–ł–ł. –ė –≤–ĺ—ā –ļ—É–Ľ–į–ļ–ł –ł –Ņ—Ä–ĺ—á–į—Ź —á–Ķ—Ä–Ĺ–į—Ź —Ä–į—ā—Ć –Ĺ–Ķ –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–į—Ź –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ĺ —Ā—ā–į–Ľ–ł —ą–Ķ–Ņ—ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ņ–ĺ —É–≥–Ľ–į–ľ: ¬ę–≠—ā–ĺ –≤—Ā–Ķ –Ĺ–į—ą–ł –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā—č –Ī–Ķ—Ä—É—ā —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ł —Ā—ā–ĺ–ł—ā —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–į—ā—Ć –ī–Ķ–Ľ–Ķ–≥–į—ā–ĺ–≤ –ļ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ—É, –ļ–į–ļ –≤—Ā–Ķ –Ĺ–į–Ľ–ĺ–≥–ł –Ī—É–ī—É—ā –ĺ—ā–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–ŗ謼. –Ě–į—Ā–Ľ—É—ą–į–≤—ą–ł—Ā—Ć —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ–Ķ –Ĺ–į –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–ľ —Ā—ä–Ķ–∑–ī–Ķ —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–į—ā—Ć –ī–Ķ–Ľ–Ķ–≥–į—ā–ĺ–≤ –≤ –ú–ĺ—Ā–ļ–≤—É, –ī–Ľ—Ź —á–Ķ–≥–ĺ –ł–∑–Ī—Ä–į–Ľ–ł –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ—É–Ľ–į–ļ–į, –Ī—č–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ä—Ź–ī—á–ł–ļ–į –ö—É–∑–Ĺ–Ķ—Ü–ĺ–≤–į. –Ě–ĺ –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā—č —Ā–Ķ–Ľ–į –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ–ł–Ľ–ł –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ–į–ľ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā–ļ–ł –ļ—É–Ľ–į–ļ–ĺ–≤ –ł –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ–Ķ —Ä–į–∑–ĺ—ą–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā —Ā–ĺ–Ī—Ä–į–Ĺ–ł—Ź¬Ľ.