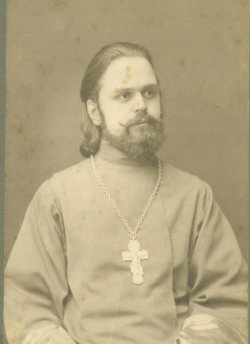

–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З (1883-1964)

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ–∞ –≤ 1883 –≥–Њ–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤ 1906 –≥–Њ–і—Г –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, –Њ–љ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –і–ї—П –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –њ—А–Є –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–Я—А–µ–і—В–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є.

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ–∞ –≤ 1883 –≥–Њ–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤ 1906 –≥–Њ–і—Г –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, –Њ–љ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –і–ї—П –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –њ—А–Є –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–Я—А–µ–і—В–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є.

30 —П–љ–≤–∞—А—П 1909 –≥–Њ–і–∞ –≤ —З—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є 25-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Э.–Я.–У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ–∞ —Б –і–Њ—З–µ—А—М—О —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ—П –Я–µ—В—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Ф—М—П—З–Ї–Њ–≤–∞ — —Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –Т–∞—А–≤–∞—А–Њ–є. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤—В–Њ—А—Л–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Л –Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Р.–Ш. –Т–µ—А—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ. –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ—Л –≤ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–Љ–Њ–≤, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є (–Ы–µ–љ–Є–љ–∞, 24) –Є –ґ–Є–ї–∞ —Б–µ–Љ—М—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ–∞. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –і–Њ 1917 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ  –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Я—М—П–љ—М–Ї–Њ–≤–∞ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–∞—П –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—П, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –љ–µ–є –Ч–∞–Ї–Њ–љ –С–Њ–ґ–Є–є, –∞ –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ —Е–Њ—А–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З

–£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Я—М—П–љ—М–Ї–Њ–≤–∞ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–∞—П –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—П, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –љ–µ–є –Ч–∞–Ї–Њ–љ –С–Њ–ґ–Є–є, –∞ –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ —Е–Њ—А–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З  —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Т 1925 –≥–Њ–і—Г —Б–µ–Љ—М—П –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г. –Т 1924 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–µ—Ж –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б–Ї–Њ–ї, —Б—В–∞–≤ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Ї—А–∞–µ. –° 1929 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ - —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1943 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П, –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ (–°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤–∞), –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—О –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Т –љ–Њ—П–±—А–µ 1944 –≥–Њ–і–∞ «–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ –Є–Ј –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ- –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –љ–∞ –Є–Ј–≤–Њ–Ј—З–Є–Ї–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є — –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ы–∞–≤—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є».

—Б–љ–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Т 1925 –≥–Њ–і—Г —Б–µ–Љ—М—П –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г. –Т 1924 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–µ—Ж –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б–Ї–Њ–ї, —Б—В–∞–≤ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Ї—А–∞–µ. –° 1929 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ - —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1943 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П, –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ (–°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤–∞), –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—О –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Т –љ–Њ—П–±—А–µ 1944 –≥–Њ–і–∞ «–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ –Є–Ј –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ- –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –љ–∞ –Є–Ј–≤–Њ–Ј—З–Є–Ї–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є — –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ы–∞–≤—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є».

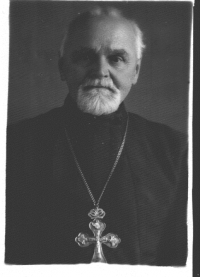

–Т –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л —Б–µ–Љ—М—О –Њ—В—Ж–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –љ–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Є –њ–Њ—В–µ—А–Є: –µ–≥–Њ —Б—Л–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–Љ, –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –і–≤–Њ–µ –µ–≥–Њ –Ј—П—В—М–µ–≤, –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –і–Њ 1950 –≥–Њ–і–∞ (—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞-–Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–∞ —Б 1929 –њ–Њ 1964 –≥–≥. –±—Л–ї–∞ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–Љ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л), –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –°–њ–∞—Б–Њ-–Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ. –Т 1952 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –≤–љ–Њ–≤—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ. –° 1955 –≥–Њ–і–∞ –Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1961 –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞ —И—В–∞—В –Њ—В–µ—Ж –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–Њ–ї–Њ—Г—И–Є–љ –≤–љ–Њ–≤—М —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ 2-–≥–Њ —И—В–∞—В–∞ –≤ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ.

–Ч–∞ —Б–≤–Њ–Є –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –Є –і–Њ–ї–≥–Њ–ї–µ—В–љ—О—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ —Д–Є–Њ–ї–µ—В–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї—Г—Д—М–µ–є, –Ї–∞–Љ–Є–ї–∞–≤–Ї–Њ–є, —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–Љ –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –љ–∞–њ–µ—А—Б—В–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–µ—Б—В–∞–Љ–Є, –љ–∞–±–µ–і—А–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –њ–∞–ї–Є—Ж–µ–є. –Э–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –љ–∞–≥—А–∞–і–Њ–є —Б—В–∞–ї–∞ –Љ–Є—В—А–∞, –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –Т—Б–µ—П –†—Г—Б–Є –°–µ—А–≥–Є–µ–Љ.

–£–Љ–µ—А –Њ—В–µ—Ж –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1964 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л.