–ë—É–µ–≤—Å–∫–∏–π –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á (1920 - 2009)

–Ý–æ–¥–∏–ª—Å—è –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á 20 –∏—é–Ω—è 1920 –≥–æ–¥–∞ –≤ —Å–µ–º—å–µ –º—É–∑—ã–∫–∞–Ω—Ç–∞ –°. –ù. –ë—É–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –ê. –ò. –ö–æ–∑–ª–æ–≤–æ–π, –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞–ª—Å—è –≤ —Å–µ–º—å–µ –¥–µ–¥–∞ - –ò. –ì. –ö–æ–∑–ª–æ–≤–∞, —Å—Ç–∞—Ä–æ—Å—Ç—ã –ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –°–ø–∞—Å–∞ –≤ –ü–æ–¥–≤—è–∑—å–µ –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º–µ, —Å 6 –ª–µ—Ç –ø—Ä–∏—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–ª –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ.

–Ý–æ–¥–∏–ª—Å—è –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á 20 –∏—é–Ω—è 1920 –≥–æ–¥–∞ –≤ —Å–µ–º—å–µ –º—É–∑—ã–∫–∞–Ω—Ç–∞ –°. –ù. –ë—É–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –ê. –ò. –ö–æ–∑–ª–æ–≤–æ–π, –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞–ª—Å—è –≤ —Å–µ–º—å–µ –¥–µ–¥–∞ - –ò. –ì. –ö–æ–∑–ª–æ–≤–∞, —Å—Ç–∞—Ä–æ—Å—Ç—ã –ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –°–ø–∞—Å–∞ –≤ –ü–æ–¥–≤—è–∑—å–µ –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º–µ, —Å 6 –ª–µ—Ç –ø—Ä–∏—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–ª –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ.

–í –∫–æ–Ω—Ü–µ 1929 –≥. –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ –æ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏–∏ —Ö—Ä–∞–º–∞, –≤ —Å–≤—è–∑–∏ —Å —á–µ–º, –ö–æ–∑–ª–æ–≤ –±—ã–ª –≤—ã—Å–ª–∞–Ω –Ω–∞ 3 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ê—Ä—Ö–∞–Ω–≥–µ–ª—å—Å–∫, –∫—É–¥–∞ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ –∂–µ–Ω–∞ –∏ –≤–Ω—É–∫. –•—Ä–∞–º –±—ã–ª –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç –∏ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–Ω. –í 1933 –≥. –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—É, –æ–∫–æ–Ω—á–∏–ª —Å—Ä–µ–¥–Ω—é—é —à–∫–æ–ª—É, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª —Å—á–µ—Ç–æ–≤–æ–¥–æ–º, –≤ 1943-1946 –≥–≥. —É—á–∏–ª—Å—è –≤ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–º –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–µ —Å—Ç–∞–ª–∏. –í 1945 –≥. –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª –Ω–∞ 2-–π –∫—É—Ä—Å –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞ –≤ –ù–æ–≤–æ–¥–µ–≤–∏—á—å–µ–º –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ; –≤ 1946 –≥. –∏–Ω-—Ç –±—ã–ª –ø—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω –≤ –ú–î–ê–∏–°. –û–∫–æ–Ω—á–∏–ª –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏—é –≤ 1951 –≥. —Å–æ —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω—å—é –∫–∞–Ω–¥. –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤–∏—è –∑–∞ —Å–æ—á. ¬´–ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã–π –í–æ—Å—Ç–æ–∫ –∏ –Ý—É—Å—Å–∫–∞—è –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–∞—è –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤ 1-–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–µ XX —Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–∏—謪. –ò–ø–æ–¥–∏–∞–∫–æ–Ω—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ –í–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω–∏—è –°–ª–æ–≤—É—â–µ–≥–æ –Ω–∞ –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–æ–º –í—Ä–∞–∂–∫–µ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ. 1 –∏—é–Ω—è 1946 –≥. –±—ã–ª –∑–∞—á–∏—Å–ª–µ–Ω –¥–µ–ª–æ–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –∏ –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞—Ä–∏—É—Å–æ–º –≤ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω—ã–π –û–í–¶–°, 21 –∞–≤–≥. 1951 –≥. –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω —á–ª–µ–Ω–æ–º –æ—Ç–¥–µ–ª–∞, 1 –∏—é–Ω—è 1961 –≥.- —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º, 17 –∏—é–Ω—è 1981 –≥.- –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º, 21 –∞–≤–≥. 1997 –≥.- –∫–æ–Ω—Å—É–ª—å—Ç–∞–Ω—Ç–æ–º –æ—Ç–¥–µ–ª–∞.

–ü—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ –∏ –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–∏ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ý–ü–¶ —Å–µ—Ä.- 2-–π –ø–æ–ª. XX –≤., —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã—Ö —Å –º–µ–∂—Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–Ω—Ç–∞–∫—Ç–∞–º–∏: –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ 500-–ª–µ—Ç–∏—è –∞–≤—Ç–æ–∫–µ—Ñ–∞–ª–∏–∏ –Ý–ü–¶ –∏ –°–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏–∏ –≥–ª–∞–≤ –∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ø–æ–º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª. –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π (1948), –≤—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–π –Ý–ü–¶ –Ω–∞ 1-–º (1961) –∏ 3-–º (1964) –í—Å–µ–ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–º —Å–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏—è—Ö –Ω–∞ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–µ –Ý–æ–¥–æ—Å. –°—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –ë—É–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –≤–∑–∞–∏–º–æ–æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –Ý–ü–¶ —Å –Ý–∏–º—Å–∫–æ-–∫–∞—Ç–æ–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å—é, –¥—Ä–µ–≤–Ω–∏–º–∏ –í–æ—Å—Ç. –¶–µ—Ä–∫–≤–∞–º–∏: –ê—Ä–º—è–Ω—Å–∫–æ–π, –ö–æ–ø—Ç—Å–∫–æ–π, –≠—Ñ–∏–æ–ø—Å–∫–æ–π, –°—Ç–∞—Ä–æ-–Ø–∫–æ–≤–∏—Ç—Å–∫–æ–π, –ú–∞–ª–∞–±–∞—Ä—Å–∫–æ–π, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ —Å –∞–Ω–≥–ª–∏–∫–∞–Ω. –∏ —Å—Ç–∞—Ä–æ–∫–∞—Ç–æ–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –¶–µ—Ä–∫–≤–∞–º–∏. –ê–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤–æ –≤–∑–∞–∏–º–æ–æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è—Ö –Ý–ü–¶ —Å –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç–∞–Ω—Ç—Å–∫–∏–º–∏ –¶–µ—Ä–∫–≤–∞–º–∏ –∏ –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è–º–∏, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ —Å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –ï–≤–∞–Ω–≥–µ–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∏ –õ—é—Ç–µ—Ä–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, –¥—Ä. —Å—Ç—Ä–∞–Ω; –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª –¥—Ä—É–∂–µ—Å–∫–∏–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è —Å–æ –º–Ω. –≤–∏–¥–Ω—ã–º–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç–∞–Ω—Ç. –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π.

–ü—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ –∏ –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–∏ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ý–ü–¶ —Å–µ—Ä.- 2-–π –ø–æ–ª. XX –≤., —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã—Ö —Å –º–µ–∂—Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–Ω—Ç–∞–∫—Ç–∞–º–∏: –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ 500-–ª–µ—Ç–∏—è –∞–≤—Ç–æ–∫–µ—Ñ–∞–ª–∏–∏ –Ý–ü–¶ –∏ –°–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏–∏ –≥–ª–∞–≤ –∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ø–æ–º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª. –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π (1948), –≤—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–π –Ý–ü–¶ –Ω–∞ 1-–º (1961) –∏ 3-–º (1964) –í—Å–µ–ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–º —Å–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏—è—Ö –Ω–∞ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–µ –Ý–æ–¥–æ—Å. –°—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –ë—É–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –≤–∑–∞–∏–º–æ–æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –Ý–ü–¶ —Å –Ý–∏–º—Å–∫–æ-–∫–∞—Ç–æ–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å—é, –¥—Ä–µ–≤–Ω–∏–º–∏ –í–æ—Å—Ç. –¶–µ—Ä–∫–≤–∞–º–∏: –ê—Ä–º—è–Ω—Å–∫–æ–π, –ö–æ–ø—Ç—Å–∫–æ–π, –≠—Ñ–∏–æ–ø—Å–∫–æ–π, –°—Ç–∞—Ä–æ-–Ø–∫–æ–≤–∏—Ç—Å–∫–æ–π, –ú–∞–ª–∞–±–∞—Ä—Å–∫–æ–π, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ —Å –∞–Ω–≥–ª–∏–∫–∞–Ω. –∏ —Å—Ç–∞—Ä–æ–∫–∞—Ç–æ–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –¶–µ—Ä–∫–≤–∞–º–∏. –ê–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤–æ –≤–∑–∞–∏–º–æ–æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è—Ö –Ý–ü–¶ —Å –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç–∞–Ω—Ç—Å–∫–∏–º–∏ –¶–µ—Ä–∫–≤–∞–º–∏ –∏ –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è–º–∏, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ —Å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –ï–≤–∞–Ω–≥–µ–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∏ –õ—é—Ç–µ—Ä–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, –¥—Ä. —Å—Ç—Ä–∞–Ω; –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª –¥—Ä—É–∂–µ—Å–∫–∏–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è —Å–æ –º–Ω. –≤–∏–¥–Ω—ã–º–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç–∞–Ω—Ç. –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π.

–ë—É–µ–≤—Å–∫–∏–π —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ –≤—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –Ý–ü–¶ –≤ –í—Å–µ–º–∏—Ä–Ω—ã–π –°–æ–≤–µ—Ç –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π (–í–°–¶), –≤—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–∏ –Ý–ü–¶ –Ω–∞ III –∞—Å—Å–∞–º–±–ª–µ–µ –í–°–¶ (1961, –ù—å—é-–î–µ–ª–∏), –∫–æ–≥–¥–∞ –Ý—É—Å—Å–∫–∞—è –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å —Å—Ç–∞–ª–∞ —á–ª–µ–Ω–æ–º –í–°–¶, –∏–∑–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è —á–ª–µ–Ω–æ–º –¶–ö –í–°–¶ –Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏—Ö –∞—Å—Å–∞–º–±–ª–µ—è—Ö: –≤ 1968 –≥. –≤ –£–ø–ø—Å–∞–ª–µ (–®–≤–µ—Ü–∏—è), –≤ 1975 –≥. –≤ –ù–∞–π—Ä–æ–±–∏ (–ö–µ–Ω–∏—è), –≤ 1983 –≥. –≤ –í–∞–Ω–∫—É–≤–µ—Ä–µ (–ö–∞–Ω–∞–¥–∞) –∏ –≤ 1991 –≥. –≤ –ö–∞–Ω–±–µ—Ä—Ä–µ (–ê–≤—Å—Ç—Ä–∞–ª–∏—è). –í 1962 –≥. –Ω–∞—á–∞–ª —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ —Å –ö–æ–º–∏—Å—Å–∏–µ–π –ø–æ –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã–º –¥–µ–ª–∞–º –í–°–¶, –≤ 1968 –≥. —Å—Ç–∞–ª —á–ª–µ–Ω–æ–º —ç—Ç–æ–π –ö–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏ –∏ —á–ª–µ–Ω–æ–º –µ–µ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç–∞, –≤ 1970-1992 –≥–≥. —è–≤–ª—è–ª—Å—è –µ–µ –≤–∏—Ü–µ-–ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º. –° —Å–µ—Ä. 50-—Ö –≥–≥. XX –≤. –æ–Ω –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –ö–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏—Ö –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π (–ö–ï–¶), –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∞—Å—Å–∞–º–±–ª–µ—è—Ö –ö–ï–¶. –ù–∞—á–∏–Ω–∞—è —Å–æ 2-–π –ø–æ–ª. 50-—Ö –≥–≥. —Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—é –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –º–∏—Ä–æ—Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è - –•—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–π –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ —Å —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º –≤ –ü—Ä–∞–≥–µ (–•–ú–ö), —è–≤–ª—è–ª—Å—è —á–ª–µ–Ω–æ–º –µ–µ –ú–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–∏–∞—Ç–∞, –Ý–∞–±–æ—á–µ–≥–æ –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç–∞, –≤–∏—Ü–µ-–ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç–æ–º (1985), –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ 6 –∫–æ–Ω–≥—Ä–µ—Å—Å–∞—Ö –•–ú–ö (1961-1985). –í –Ω–∞—á. 60-—Ö –≥–≥. —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–∏ –º–µ–∂—Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω–æ–π –í—Å–µ–º–∏—Ä–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ ¬´–Ý–µ–ª–∏–≥–∏—è –∏ –º–∏—Ĭª, –±—ã–ª —á–ª–µ–Ω–æ–º –µ–µ –ú–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –∏ —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–º 1-3-–π –∏ 5-–π –∞—Å—Å–∞–º–±–ª–µ–π (1970-1989). –í –∞–ø—Ä–µ–ª–µ 1983 –≥. –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–≤—à–µ–π –≤ –£–ø–ø—Å–∞–ª–µ (–®–≤–µ—Ü–∏—è) –í—Å–µ–º–∏—Ä–Ω–æ–π —Ö—Ä–∏—Å—Ç. –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ ¬´–ñ–∏–∑–Ω—å –∏ –º–∏—Ĭª, —Å—Ç–∞–ª –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ —É—á—Ä–µ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞ –ø–æ –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã–º —Ö—Ä–∏—Å—Ç. –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è–º –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è –º–∏—Ä–∞ –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞–º–∏ - –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞ ¬´–ñ–∏–∑–Ω—å –∏ –º–∏—Ĭª (–£–ø–ø—Å–∞–ª–∞), —á–ª–µ–Ω–æ–º –°–æ–≤–µ—Ç–∞ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞.

–ë—É–µ–≤—Å–∫–∏–π —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ –≤—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –Ý–ü–¶ –≤ –í—Å–µ–º–∏—Ä–Ω—ã–π –°–æ–≤–µ—Ç –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π (–í–°–¶), –≤—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–∏ –Ý–ü–¶ –Ω–∞ III –∞—Å—Å–∞–º–±–ª–µ–µ –í–°–¶ (1961, –ù—å—é-–î–µ–ª–∏), –∫–æ–≥–¥–∞ –Ý—É—Å—Å–∫–∞—è –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å —Å—Ç–∞–ª–∞ —á–ª–µ–Ω–æ–º –í–°–¶, –∏–∑–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è —á–ª–µ–Ω–æ–º –¶–ö –í–°–¶ –Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏—Ö –∞—Å—Å–∞–º–±–ª–µ—è—Ö: –≤ 1968 –≥. –≤ –£–ø–ø—Å–∞–ª–µ (–®–≤–µ—Ü–∏—è), –≤ 1975 –≥. –≤ –ù–∞–π—Ä–æ–±–∏ (–ö–µ–Ω–∏—è), –≤ 1983 –≥. –≤ –í–∞–Ω–∫—É–≤–µ—Ä–µ (–ö–∞–Ω–∞–¥–∞) –∏ –≤ 1991 –≥. –≤ –ö–∞–Ω–±–µ—Ä—Ä–µ (–ê–≤—Å—Ç—Ä–∞–ª–∏—è). –í 1962 –≥. –Ω–∞—á–∞–ª —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ —Å –ö–æ–º–∏—Å—Å–∏–µ–π –ø–æ –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã–º –¥–µ–ª–∞–º –í–°–¶, –≤ 1968 –≥. —Å—Ç–∞–ª —á–ª–µ–Ω–æ–º —ç—Ç–æ–π –ö–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏ –∏ —á–ª–µ–Ω–æ–º –µ–µ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç–∞, –≤ 1970-1992 –≥–≥. —è–≤–ª—è–ª—Å—è –µ–µ –≤–∏—Ü–µ-–ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º. –° —Å–µ—Ä. 50-—Ö –≥–≥. XX –≤. –æ–Ω –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –ö–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏—Ö –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π (–ö–ï–¶), –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∞—Å—Å–∞–º–±–ª–µ—è—Ö –ö–ï–¶. –ù–∞—á–∏–Ω–∞—è —Å–æ 2-–π –ø–æ–ª. 50-—Ö –≥–≥. —Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—é –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –º–∏—Ä–æ—Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è - –•—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–π –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ —Å —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º –≤ –ü—Ä–∞–≥–µ (–•–ú–ö), —è–≤–ª—è–ª—Å—è —á–ª–µ–Ω–æ–º –µ–µ –ú–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–∏–∞—Ç–∞, –Ý–∞–±–æ—á–µ–≥–æ –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç–∞, –≤–∏—Ü–µ-–ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç–æ–º (1985), –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ 6 –∫–æ–Ω–≥—Ä–µ—Å—Å–∞—Ö –•–ú–ö (1961-1985). –í –Ω–∞—á. 60-—Ö –≥–≥. —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–∏ –º–µ–∂—Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω–æ–π –í—Å–µ–º–∏—Ä–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ ¬´–Ý–µ–ª–∏–≥–∏—è –∏ –º–∏—Ĭª, –±—ã–ª —á–ª–µ–Ω–æ–º –µ–µ –ú–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –∏ —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–º 1-3-–π –∏ 5-–π –∞—Å—Å–∞–º–±–ª–µ–π (1970-1989). –í –∞–ø—Ä–µ–ª–µ 1983 –≥. –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–≤—à–µ–π –≤ –£–ø–ø—Å–∞–ª–µ (–®–≤–µ—Ü–∏—è) –í—Å–µ–º–∏—Ä–Ω–æ–π —Ö—Ä–∏—Å—Ç. –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ ¬´–ñ–∏–∑–Ω—å –∏ –º–∏—Ĭª, —Å—Ç–∞–ª –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ —É—á—Ä–µ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞ –ø–æ –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã–º —Ö—Ä–∏—Å—Ç. –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è–º –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è –º–∏—Ä–∞ –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞–º–∏ - –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞ ¬´–ñ–∏–∑–Ω—å –∏ –º–∏—Ĭª (–£–ø–ø—Å–∞–ª–∞), —á–ª–µ–Ω–æ–º –°–æ–≤–µ—Ç–∞ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞.

–ë—É–µ–≤—Å–∫–∏–π —è–≤–ª—è–ª—Å—è –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –º–∏—Ä–æ—Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–π –≤ –°–°–°–Ý, –ø—Ä–∏–∑–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö —É–º–µ–Ω—å—à–∏—Ç—å –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ, –≤—ã–∑–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ ¬´—Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω–æ–π¬ª: –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ –≤—Å–µ—Ö –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π –∏ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã—Ö –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–π –≤ –°–°–°–Ý (1952, –¢–°–õ), –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π –≤—Å–µ—Ö —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–π –≤ –°–°–°–Ý ¬´–ó–∞ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –∏ –º–∏—Ä –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞–º–∏¬ª (1969, –¢–°–õ), ¬´–Ý–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ –¥–µ—è—Ç–µ–ª–∏ –∑–∞ –ø—Ä–æ—á–Ω—ã–π –º–∏—Ä, —Ä–∞–∑–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ –∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞–º–∏¬ª (1977, –ú–æ—Å–∫–≤–∞) –∏ ¬´–Ý–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ –¥–µ—è—Ç–µ–ª–∏ –∑–∞ —Å–ø–∞—Å–µ–Ω–∏–µ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –¥–∞—Ä–∞ –∂–∏–∑–Ω–∏ –æ—Ç —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π –∫–∞—Ç–∞—Å—Ç—Ä–æ—ї㬪 (1982, –ú–æ—Å–∫–≤–∞). –ë—ã–ª —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º 1-5-–π –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–π –ø–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞–º –º–∏—Ä–æ—Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –∏ —Ü–µ–ª–æ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏—è (1983-1987, –ú–æ—Å–∫–≤–∞).

–ë—É–µ–≤—Å–∫–∏–π —è–≤–ª—è–ª—Å—è –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –º–∏—Ä–æ—Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–π –≤ –°–°–°–Ý, –ø—Ä–∏–∑–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö —É–º–µ–Ω—å—à–∏—Ç—å –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ, –≤—ã–∑–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ ¬´—Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω–æ–π¬ª: –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ –≤—Å–µ—Ö –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π –∏ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã—Ö –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–π –≤ –°–°–°–Ý (1952, –¢–°–õ), –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π –≤—Å–µ—Ö —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–π –≤ –°–°–°–Ý ¬´–ó–∞ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –∏ –º–∏—Ä –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞–º–∏¬ª (1969, –¢–°–õ), ¬´–Ý–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ –¥–µ—è—Ç–µ–ª–∏ –∑–∞ –ø—Ä–æ—á–Ω—ã–π –º–∏—Ä, —Ä–∞–∑–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ –∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞–º–∏¬ª (1977, –ú–æ—Å–∫–≤–∞) –∏ ¬´–Ý–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ –¥–µ—è—Ç–µ–ª–∏ –∑–∞ —Å–ø–∞—Å–µ–Ω–∏–µ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –¥–∞—Ä–∞ –∂–∏–∑–Ω–∏ –æ—Ç —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π –∫–∞—Ç–∞—Å—Ç—Ä–æ—ї㬪 (1982, –ú–æ—Å–∫–≤–∞). –ë—ã–ª —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º 1-5-–π –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–π –ø–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞–º –º–∏—Ä–æ—Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –∏ —Ü–µ–ª–æ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏—è (1983-1987, –ú–æ—Å–∫–≤–∞).

–ó–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª–µ–Ω –≤–∫–ª–∞–¥ –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á–∞ –ë—É–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≤ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏–µ –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏—Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏: –æ–Ω —è–≤–ª—è–ª—Å—è —á–ª–µ–Ω–æ–º –ü–æ–º–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –°–æ–±–æ—Ä–∞ –Ý–ü–¶ 1988 –≥., —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º –ö–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏ –°–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –°–∏–Ω–æ–¥–∞ –ø–æ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ –∏ –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—é –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è 1000-–ª–µ—Ç–∏—è –ö—Ä–µ—â–µ–Ω–∏—è –Ý—É—Å–∏, –º–Ω–æ–≥–æ–ª–µ—Ç–Ω–∏–º —á–ª–µ–Ω–æ–º –ö–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏ –°–≤—è—â. –°–∏–Ω–æ–¥–∞ –ø–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞–º —Ö—Ä–∏—Å—Ç. –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–∞ –∏ –º–µ–∂—Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö —Å–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–π, —á–ª–µ–Ω–æ–º —Ä–µ–¥–∫–æ–ª–ª–µ–≥–∏–∏ ¬´–ñ–ú–ü¬ª. –í –Ω–∞—Å—Ç. –≤—Ä–µ–º—è –ë.- —á–ª–µ–Ω –ù–∞—É—á–Ω–æ-—Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –ø–æ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏—é ¬´–ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π —ç–Ω—Ü–∏–∫–ª–æ–ø–µ–¥–∏–∏¬ª, —á–ª–µ–Ω —Ä–µ–¥–∫–æ–ª–ª–µ–≥–∏–∏ —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫ ¬´–ë–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–∏–µ —Ç—Ä—É–¥—㬪.

–ë—É–µ–≤—Å–∫–∏–π —É–¥–æ—Å—Ç–æ–µ–Ω —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –¥-—Ä–∞ –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤–∏—è honoris causa –ë–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏ –ï–≤–∞–Ω–≥–µ–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ-–õ—é—Ç–µ—Ä–∞–Ω—Å–∫–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ –í–µ–Ω–≥—Ä–∏–∏ (1975), –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–∞–∫-—Ç–∞ –≤ –ü—Ä–µ—à–æ–≤–µ (1984; –°–ª–æ–≤–∞—Ü–∫–∞—è –Ý–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∞) –∏ –ß–µ—Ö–æ—Å–ª–æ–≤–∞—Ü–∫–æ–≥–æ –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–∞–∫-—Ç–∞ –∏–º. –Ø. –ì—É—Å–∞ –≤ –ü—Ä–∞–≥–µ (1989). –ù–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–µ–Ω –æ—Ä–¥–µ–Ω–∞–º–∏ –Ý–ü–¶: —Å–≤. —Ä–∞–≤–Ω–æ–∞–ø. –∫–Ω. –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ 3 —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–µ–π (1963, 1964, 1985), –ø—Ä–ø. –°–µ—Ä–≥–∏—è –Ý–∞–¥–æ–Ω–µ–∂—Å–∫–æ–≥–æ (1980, 1990), —Å–≤. –±–ª–≥–≤. –∫–Ω. –î–∞–Ω–∏–∏–ª–∞ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ 3-–π –∏ 1-–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ (1989, 1995), —Å–≤—Ç. –ò–Ω–Ω–æ–∫–µ–Ω—Ç–∏—è, –º–∏—Ç—Ä. –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ 3-–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ (2000), —Å–≤—Ç. –ú–∞–∫–∞—Ä–∏—è, –º–∏—Ç—Ä. –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, 2-–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ (2002), –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥–∞–º–∏ –ü–æ–º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª. –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π, –≥–æ—Å. —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–º–∏ –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥–∞–º–∏: –æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–º –î—Ä—É–∂–±—ã (1990), –æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–º –ü–æ—á–µ—Ç–∞ (2000).

–ë—É–µ–≤—Å–∫–∏–π —É–¥–æ—Å—Ç–æ–µ–Ω —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –¥-—Ä–∞ –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤–∏—è honoris causa –ë–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏ –ï–≤–∞–Ω–≥–µ–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ-–õ—é—Ç–µ—Ä–∞–Ω—Å–∫–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ –í–µ–Ω–≥—Ä–∏–∏ (1975), –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–∞–∫-—Ç–∞ –≤ –ü—Ä–µ—à–æ–≤–µ (1984; –°–ª–æ–≤–∞—Ü–∫–∞—è –Ý–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∞) –∏ –ß–µ—Ö–æ—Å–ª–æ–≤–∞—Ü–∫–æ–≥–æ –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–∞–∫-—Ç–∞ –∏–º. –Ø. –ì—É—Å–∞ –≤ –ü—Ä–∞–≥–µ (1989). –ù–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–µ–Ω –æ—Ä–¥–µ–Ω–∞–º–∏ –Ý–ü–¶: —Å–≤. —Ä–∞–≤–Ω–æ–∞–ø. –∫–Ω. –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ 3 —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–µ–π (1963, 1964, 1985), –ø—Ä–ø. –°–µ—Ä–≥–∏—è –Ý–∞–¥–æ–Ω–µ–∂—Å–∫–æ–≥–æ (1980, 1990), —Å–≤. –±–ª–≥–≤. –∫–Ω. –î–∞–Ω–∏–∏–ª–∞ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ 3-–π –∏ 1-–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ (1989, 1995), —Å–≤—Ç. –ò–Ω–Ω–æ–∫–µ–Ω—Ç–∏—è, –º–∏—Ç—Ä. –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ 3-–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ (2000), —Å–≤—Ç. –ú–∞–∫–∞—Ä–∏—è, –º–∏—Ç—Ä. –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, 2-–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ (2002), –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥–∞–º–∏ –ü–æ–º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª. –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π, –≥–æ—Å. —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–º–∏ –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥–∞–º–∏: –æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–º –î—Ä—É–∂–±—ã (1990), –æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–º –ü–æ—á–µ—Ç–∞ (2000).

–ë–æ–ª–µ–µ —à–µ—Å—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –ª–µ—Ç —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –æ–Ω –æ—Ç–¥–∞–ª —Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏—é –¶–µ—Ä–∫–≤–∏.

–ê.–°.–ë—É–µ–≤—Å–∫–∏–π —Ç—Ä—É–¥–∏–ª—Å—è –≤ –û—Ç–¥–µ–ª–µ –≤–Ω–µ—à–Ω–∏—Ö —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö —Å–≤—è–∑–µ–π, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—è —Å –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è —ç—Ç–æ–≥–æ –°–∏–Ω–æ–¥–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –≤ 1946 –≥–æ–¥—É –∏ –¥–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö –¥–Ω–µ–π —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏. –ü–µ—Ä–≤—ã–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Å–ª—É—à–∞–Ω–∏—è –æ–Ω –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –ø–æ–¥ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –ø—Ä–∏—Å–Ω–æ–ø–∞–º—è—Ç–Ω—ã—Ö –º–∏—Ç—Ä–æ–ø–æ–ª–∏—Ç–∞ –ö—Ä—É—Ç–∏—Ü–∫–æ–≥–æ –∏ –ö–æ–ª–æ–º–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è (–Ø—Ä—É—à–µ–≤–∏—á–∞), –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è –û—Ç–¥–µ–ª–∞, –∏ –µ–≥–æ –ø—Ä–µ–µ–º–Ω–∏–∫–∞ –º–∏—Ç—Ä–æ–ø–æ–ª–∏—Ç–∞ –õ–µ–Ω–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –ù–æ–≤–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–≥–æ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–∞ (–Ý–æ—Ç–æ–≤–∞). –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞—Ä–∏—É—Å–∞, –∑–∞—Ç–µ–º —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—è, –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—è –∏ –∫–æ–Ω—Å—É–ª—å—Ç–∞–Ω—Ç–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á –ë—É–µ–≤—Å–∫–∏–π —Ç—Ä—É–¥–∏–ª—Å—è –≤ –û–í–¶–° –ø—Ä–∏ –≤—Å–µ—Ö –µ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è—Ö, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –°–≤—è—Ç–µ–π—à–µ–º –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–µ –ö–∏—Ä–∏–ª–ª–µ –∏ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–º –≥–ª–∞–≤–µ –û—Ç–¥–µ–ª–∞ –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–µ –í–æ–ª–æ–∫–æ–ª–∞–º—Å–∫–æ–º –ò–ª–∞—Ä–∏–æ–Ω–µ.

–í–æ –≤—Å–µ—Ö –∏–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏—è—Ö, –≤—Å–µ–≥–¥–∞, –≥–¥–µ –∏ –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–≥, —Å –ø–æ–ª–Ω–æ–π —Å–∞–º–æ–æ—Ç–¥–∞—á–µ–π, –æ–Ω –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –æ—Ç—Å—Ç–∞–∏–≤–∞–ª –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –¶–µ—Ä–∫–≤–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∏–∞–ª—å–Ω–æ –≤–∞–∂–Ω–æ –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª –≥–ª—É–±–æ–∫–æ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ï–≥–æ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç—å –±—ã–ª–∞ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–∞ —Å —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏—è–º–∏ –µ–≥–æ —Å–µ–º—å–∏ –∏ –ø–æ —ç—Ç–æ–π –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ –Ω–æ—Å–∏–ª–∞ –æ—á–µ–Ω—å —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω—ã–π –∏ –≤ —Ç–æ –∂–µ –≤—Ä–µ–º—è —É—Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—à–µ–Ω–Ω—ã–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä. –ê –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á–∞ –ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–º —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã–º –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–∏–≥–µ–Ω—Ç–æ–º. –°–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è –≤ –Ω–æ—á—å –Ω–∞ 9 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 2009 –≥–æ–¥–∞. –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å —Å–∫—Ä–æ–º–Ω—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –Ω–µ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏–ª—Å—è –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å —Å–≤–æ—é –∑–Ω–∞—á–∏–º–æ—Å—Ç—å - —Ç–∞–∫–æ–π —Å–º–∏—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π —Ç—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–∫, –Ω–µ —Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏ –ø–æ—Ä–æ–π –æ—á–µ–Ω—å –≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø–æ—Å—Ç—ã. –°–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è 9 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 2009 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ. 11 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 2009 –≥–æ–¥–∞ –≤ 13.00 –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –û—Ç–¥–µ–ª–∞ –≤–Ω–µ—à–Ω–∏—Ö —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö —Å–≤—è–∑–µ–π –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∞—Ç–∞ –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –í–æ–ª–æ–∫–æ–ª–∞–º—Å–∫–∏–π –ò–ª–∞—Ä–∏–æ–Ω —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏—Ç –æ—Ç–ø–µ–≤–∞–Ω–∏–µ –Ω–æ–≤–æ–ø—Ä–µ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á–∞ –ë—É–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ –í–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω–∏—è –°–ª–æ–≤—É—â–µ–≥–æ –Ω–∞ –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–æ–º –í—Ä–∞–∂–∫–µ (–ë—Ä—é—Å–æ–≤ –ø–µ—Ä., –¥. 15/2). –ü–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω –Ω–∞ –í–∞–≥–∞–Ω—å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–º –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ.

–ù–∞–≥—Ä–∞–¥—ã

–ë—ã–ª —É–¥–æ—Å—Ç–æ–µ–Ω –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö –∏ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥. –í —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–µ–Ω –æ—Ä–¥–µ–Ω–∞–º–∏ –Ý—É—Å—Å–∫–æ–π –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏: —Å–≤—è—Ç–æ–≥–æ —Ä–∞–≤–Ω–æ–∞–ø–æ—Å—Ç–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫–Ω—è–∑—è –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ (I —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏), –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–≥–æ –°–µ—Ä–≥–∏—è –Ý–∞–¥–æ–Ω–µ–∂—Å–∫–æ–≥–æ (I —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏), —Å–≤—è—Ç–æ–≥–æ –±–ª–∞–≥–æ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –∫–Ω—è–∑—è –î–∞–Ω–∏–∏–ª–∞ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ ( I –∏ III —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏), –æ—Ä–¥–µ–Ω —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ò–Ω–Ω–æ–∫–µ–Ω—Ç–∏—è –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ (III —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏); –æ–Ω –∏–º–µ–ª —Ç–∞–∫–∂–µ –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥—ã —Ä—è–¥–∞ –ü–æ–º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –¶–µ—Ä–∫–≤–µ–π.

–ü—É–±–ª–∏–∫–∞—Ü–∏–∏:

- –ù–∞—Å–ª–µ–¥–∏–µ –∞–ø–æ—Å—Ç–æ–ª–∞ –§–æ–º—ã // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1948. ‚Ññ 2. —Å—Ç—Ä. 51-62.

- К годовщине Совещания Предстоятелей и Представителей Православных Церквей в Москве (1948—1949 гг.) // Журнал Московской Патриархии. М., 1949. № 8. стр. 14-24.

- К годовщине Совещания Предстоятелей и Представителей Православных Церквей в Москве (1948—1949 гг.) // Журнал Московской Патриархии. М., 1949. № 9. стр. 38-42.

- –ê–ª–±–∞–Ω—Å–∫–∞—è –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–∞—è –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1950. ‚Ññ 2. —Å—Ç—Ä. 63-64.

- –Ý—É—Å—Å–∫–∞—è –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–∞—è –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –∑–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ–π // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1950. ‚Ññ 10. —Å—Ç—Ä. 28-34.

- –°–∏–ª—ã –º–∏—Ä–∞ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1951. ‚Ññ 8. —Å—Ç—Ä. 29-31.

- –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–π –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π VII –∏ –Ý—É—Å—Å–∫–∞—è –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–∞—è –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å (1923‚Äî1924 –≥–≥.) // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1953. ‚Ññ 4. —Å—Ç—Ä. 33-38.

- –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–π –ú–µ–ª–µ—Ç–∏–π IV –∏ –Ý—É—Å—Å–∫–∞—è –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–∞—è –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1953. ‚Ññ 3. —Å—Ç—Ä. 28-36.

- –ö –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–µ —ç–∫—É–º–µ–Ω–∏–∑–º–∞ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1954. ‚Ññ 1. —Å—Ç—Ä. 74-76.

- Ответ на статью «Обозревателя» из «Аамун Койтто» // Журнал Московской Патриархии. М., 1955. № 1. стр. 55-58.

- –ü–æ–¥ –∑–Ω–∞–∫–æ–º —É–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏—è –¥—Ä—É–∂–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–≤—è–∑–µ–π (–∫ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—é –≤ –°–°–°–Ý –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–∏ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π –ê–Ω–≥–ª–∏–∏ 17/XI-1/XII 1954 –≥–æ–¥–∞) // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1955. ‚Ññ 2. —Å—Ç—Ä. 54-60.

- –û –∑–∞—Å–µ–¥–∞–Ω–∏–∏ –Ý–∞–±–æ—á–µ–≥–æ –ö–æ–º–∏—Ç–µ—Ç–∞ –ü—Ä–∞–∂—Å–∫–æ–π –ú–∏—Ä–Ω–æ–π –•—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–π –ö–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ –≤ –ë—É–¥–∞–ø–µ—à—Ç–µ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1962. ‚Ññ 4. —Å—Ç—Ä. 34-36.

- –í—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ —Å —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω–∞–º–∏ –ì–æ–ª–ª–∞–Ω–¥–∏–∏ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1963. ‚Ññ 2. —Å—Ç—Ä. 57-61.

- –û –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–∏—Å—Å–∏—è—Ö –•—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–π –º–∏—Ä–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1963. ‚Ññ 3. —Å—Ç—Ä. 29-30.

- IV Всемирная конференция «Вера и церковное устройство» // Журнал Московской Патриархии. М., 1963. № 9. стр. 55-59.

- –û–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–µ –∫–æ–º–º—é–Ω–∏–∫–µ –æ –≤–∏–∑–∏—Ç–µ –Ý—É—Å—Å–∫–æ–π –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –∫ –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –ë—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –≤ –°–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω—ã—Ö –®—Ç–∞—Ç–∞—Ö –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∏ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1963. ‚Ññ 10. —Å—Ç—Ä. 35-36. (–≤ —Å–æ–∞–≤—Ç–æ—Ä—Å—Ç–≤–µ)

- –ü–∞–º—è—Ç–∏ –Ý–∏—Ö–∞—Ä–¥–∞ –£–ª—å–º–∞–Ω–∞ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1964. ‚Ññ 1. —Å—Ç—Ä. 32-33.

- –°–æ—Ñ–∏–π—Å–∫–∏–π –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1965. ‚Ññ 9. —Å—Ç—Ä. 39-48.

- «Церкви должны высказывать свое мнение по международным проблемам», — заявила Консультация ВСЦ в Гааге // Журнал Московской Патриархии. М., 1967. № 6. стр. 50-53.

- –ó–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ –í–µ–ª–∏–∫–æ–π –û–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–æ–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –≤ –±–æ—Ä—å–±–µ –∑–∞ –º–∏—Ä, —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –ø—Ä–æ–≥—Ä–µ—Å—Å (—Ä–µ—Ñ–µ—Ä–∞—Ç, –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞ –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–º –∫–æ–ª–ª–æ–∫–≤–∏—É–º–µ –≤ –ú–∞–≥–¥–µ–±—É—Ä–≥–µ) // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1968. ‚Ññ 3. —Å—Ç—Ä. 32-37.

- Примирение через Христа и мир на земле // Богословские труды. М., 1971. № 6 (БТ). 169—174, 205.

- Несколько размышлений по поводу настоящей публикации [книги В. Зелинского «Приходящие в Церковь»] // Журнал Московской Патриархии. М., 1992. № 5. стр. 19.

- –¶–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–∞—è —Ä–µ—Ñ–æ—Ä–º–∞ –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ü–µ—Ä–≤–æ–≥–æ (–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ-–∫–∞–Ω–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∞—Å–ø–µ–∫—Ç) // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1985. ‚Ññ 11. —Å—Ç—Ä. 91-105.

- [–ù. –ê. –ü–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞—Ü–∫–∏–π (–Ω–µ–∫—Ä–æ–ª–æ–≥)] // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1992. ‚Ññ 5. —Å—Ç—Ä. 15-16 (2 –ø–∞–≥.). (–≤ —Å–æ–∞–≤—Ç–æ—Ä—Å—Ç–≤–µ)

- –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–ª–æ–≤ –æ —Å—Ç–∞—Ç—å–µ –æ—Ç—Ü–∞ –ê–Ω–¥—Ä–µ—è –õ–æ—Ä–≥—É—Å–∞ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1992. ‚Ññ 11/12. —Å—Ç—Ä. 62.

- «И дал нам слово примирения» (2 Кор. 5, 19) // Журнал Московской Патриархии. М., 1997. № 4. стр. 55-58.

- –ü–∞–º—è—Ç–∏ –ø—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ—è –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞ –¢—É—Ä—á–∏–Ω–∞ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 1998. ‚Ññ 5. —Å—Ç—Ä. 50-53.

- –°–≤–µ—Ç–ª–æ–π –ø–∞–º—è—Ç–∏ –ï–≤–≥–µ–Ω–∏—è –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–∏—á–∞ –ö–∞—Ä–º–∞–Ω–æ–≤–∞ // –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ú., 2000. ‚Ññ 5. —Å—Ç—Ä. 50-60.

–ò—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ –°–ª—É–∂–±—ã –∫–æ–º–º—É–Ω–∏–∫–∞—Ü–∏–∏ –û–í–¶–° –ú–ü / –°–µ–¥–º–∏—Ü–∞.Ru

http://www.sedmitza.ru/news/658836.html

–î–Ý–ï–í–û - –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∞—è –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–∞—è —ç–Ω—Ü–∏–∫–ª–æ–ø–µ–¥–∏—è: http://drevo.pravbeseda.ru

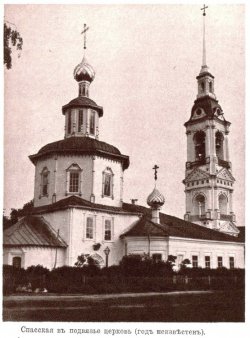

–ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤ –ü–æ–¥–≤—è–∑—å–µ (1737). –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –≤ —á–µ—Å—Ç—å –ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –ì–æ—Å–ø–æ–¥–Ω—è –≤ –ü–æ–¥–≤—è–∑—å–µ. –í–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –ø–∏—Å—Ü–æ–≤–æ–π –∫–Ω–∏–≥–µ –≤ 1628 –≥–æ–¥—É: "–í–æ –ú—à–∞–Ω—Å–∫–æ–π —É–ª–∏—Ü–µ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å –∂–µ —Å–ª–æ–≤–µ—Ç –°–ø–∞—Å –ü–æ–¥–≤—è–∑–Ω–æ–π, –∞ –≤ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –ì–æ—Å–ø–æ–¥–Ω–µ, –¥–∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –¥—Ä—É–≥–∞—è —Å —Ç—Ä–∞–ø–µ–∑–æ—é. –í—Ö–æ–¥ –≤–æ –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º, –¥—Ä–µ–≤—è–Ω—ã –∫–ª–µ—Ü–∫–∏". –ü–µ—Ä–µ—É–ª–æ–∫ –¢–µ—Å–Ω—ã–π –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –≤—ë–ª –∫ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–º—É –≤ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–∞ –∏ –æ–±—Å–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ–º—É —Å–æ –≤—Å–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω –≤—è–∑–∞–º–∏ –°–ø–∞—Å–æ-–ü–æ–¥–≤—è–∑–Ω–æ–º—É –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—é. –î—Ä–µ–≤–Ω–∏–π, –Ω–æ –±–µ–¥–Ω—ã–π –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –¥–æ 1691 –≥–æ–¥–∞. –í 1738 –≥–æ–¥—É –Ω–∞ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ –∫—É–ø—Ü–∞ –ò.–ê. –ê—à–∞—Å—Ç–∏–Ω–∞ –≤ –±—ã–≤—à–µ–º –ü–æ–¥–≤—è–∑–Ω–æ–º –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–∞—è –°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å, —Å –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω–µ–π –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–π –æ–≥—Ä–∞–¥–æ–π. –í —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –±—ã–ª–æ —Ç—Ä–∏ –ø—Ä–µ—Å—Ç–æ–ª–∞: –≤ —á–µ—Å—Ç—å –≤—Ö–æ–¥–∞ –ì–æ—Å–ø–æ–¥–Ω—è –≤ –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º, –≤ —á–µ—Å—Ç—å —Å–≤—è—Ç—ã—Ö –í–∞—Å–∏–ª–∏—è –ü–∞—Ä–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –í–∞—Å–∏–ª–∏—è –ë–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ, –∏ –≤ —á–µ—Å—Ç—å –ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –ì–æ—Å–ø–æ–¥–Ω—è. –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –±—ã–ª–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∞ –≤ 1929 –≥–æ–¥—É, –ø–æ—Å–ª–µ —á–µ–≥–æ –≤ –Ω–µ–π —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏ –∑–µ—Ä–Ω–æ—Å–∫–ª–∞–¥, –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ 1930-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤.