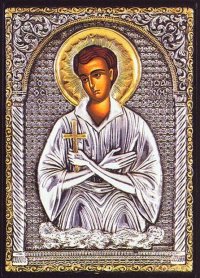

–Ь–Њ—Й–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞

18-19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2016 –≥. –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Є –≤ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–Є—А –Ы–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ (–Њ–Ї. 345 –≥.), –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –≥–і–µ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є—Ж–∞ –Я—А–∞—Б–Ї–Њ–≤—М—П –Ь–∞–ї–Є–љ–Є–љ–∞ –Є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ–∞ –Њ—В—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Њ—В –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П, —Е—А–∞–Љ–µ –≥–і–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –µ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –°–µ—А–≥–Є–є –Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Є–±—Г–і—Г—В –Љ–Њ—Й–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞. –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ, –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ –і–µ—А–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ –Є —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—П –Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–љ–Є—Б–Ї–∞–ї –µ–≥–Њ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Ш–Њ–∞–љ–љ—Г –Є –Њ—Б–Њ–±—Г—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М – –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ —А–∞–Ї–Њ–Љ, –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ, –±–µ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –Є –≤—Б–µ–Љ –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ.

18-19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2016 –≥. –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Є –≤ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–Є—А –Ы–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ (–Њ–Ї. 345 –≥.), –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –≥–і–µ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є—Ж–∞ –Я—А–∞—Б–Ї–Њ–≤—М—П –Ь–∞–ї–Є–љ–Є–љ–∞ –Є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ–∞ –Њ—В—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Њ—В –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П, —Е—А–∞–Љ–µ –≥–і–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –µ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –°–µ—А–≥–Є–є –Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Є–±—Г–і—Г—В –Љ–Њ—Й–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞. –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ, –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ –і–µ—А–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ –Є —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—П –Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–љ–Є—Б–Ї–∞–ї –µ–≥–Њ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Ш–Њ–∞–љ–љ—Г –Є –Њ—Б–Њ–±—Г—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М – –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ —А–∞–Ї–Њ–Љ, –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ, –±–µ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –Є –≤—Б–µ–Љ –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ.

–Т –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ —Б. –°–∞–Љ–µ—В—М (1768–≥.) – —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –љ–∞–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –Ј–љ–∞–Ї –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г – –Љ–Њ—Й–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –Ч–µ–Љ–ї–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є—В—М—Б—П –≤—Б–µ –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–µ –Є –Є—Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М —Г —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ –њ–µ—А–µ–і –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ –Њ —Б–µ–±–µ –Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ. –Ґ–µ–Љ, –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –≤–Є–і–µ–љ –Ј–љ–∞–Ї –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –С–Њ–ґ–Є—П – –Љ–Є—А–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є–µ —Д—А–µ—Б–Ї–Є «–Ь–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –І–∞—И–µ». –Т —Е—А–∞–Љ–µ –њ—А–Њ—Б—П—Й–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є –Њ—В —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –њ–Њ—З—В–Є —В—А–Є —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є.

–Я–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ, –Љ—Л —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ (–Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є —Е—А–∞–Љ–∞), –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ-–Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ—П –Ш–≥–Њ—А—П –®–∞—И–Ї–Њ–≤–∞ –Ј–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є—В—М—Б—П –Ї –Љ–Њ—Й–∞–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤ —Б–µ–ї–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ. –Ю—В—А–∞–і–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—Л–љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –°–∞–Љ–µ—В—М, –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 17 –ї–µ—В, –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ—П –Р—А–і–∞–ї–Є–Њ–љ–∞ –®–∞—И–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є —Г–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–∞–Љ–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, –Њ. –Ш–≥–Њ—А—М, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–і–µ—В –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –љ–∞—И–Є–Љ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞–Љ. –Я—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ —Б —Г–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —Б–µ–ї–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –†–Њ–ґ–µ–і—Б—В–≤–Њ. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–Љ!

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б–≤—П—В–Њ–є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–є –Ш–Њ–∞–љ–љ –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII –≤–µ–Ї–∞ –≤ –Ь–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–Є. –°–ї—Г–ґ–Є–ї —Б–Њ–ї–і–∞—В–Њ–Љ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –С—Л–ї –≤–Ј—П—В –≤ –њ–ї–µ–љ. –Ґ—Г—А–Ї–Є –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–µ—А—Г. –•–Њ–Ј—П–Є–љ, –≤–Є–і—П –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–Є–µ –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –µ–≥–Њ –Љ—Г—З–Є—В—М –Є –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞—В—М –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –Њ—В –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П, –њ–Њ—А—Г—З–Є–≤ —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ —Б–Ї–Њ—В–Њ–Љ. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ –≤ —Б—В–Њ–є–ї–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –і–ї—П –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–µ —З–∞—Б—В–Њ –Є–Ј–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–Љ, –≤–Є–і—П –µ–≥–Њ —Г—Б–µ—А–і–Є–µ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ, —Б–≤—П—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П, –љ–Њ –њ—А–Є —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞–Љ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –Є —Г—В–µ—И–∞–ї –≤ –±–µ–і–µ. –Ф–Њ–±—А–Њ—Б–µ—А–і–µ—З–Є–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –і—Г—И–µ –≥–ї–∞–≤–µ –і–Њ–Љ–∞. –Ю–љ —Б—В–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–≤–µ—А—П—В—М –Ш–Њ–∞–љ–љ—Г –Є —Г–≤–∞–ґ–∞—В—М –µ–≥–Њ –Ј–∞ —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –ґ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–µ–ї –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ—О—И–љ–µ, –≥–і–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї –µ–Љ—Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –љ–Њ—З—М—О –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –С–Њ–≥—Г. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –Њ–љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –і–ї—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Ї —Е—А–∞–Љ—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ-–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П. –Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ —Е—А–∞–Љ–µ –њ–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ–љ –њ—А–Є—З–∞—Й–∞–ї—Б—П. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –±–µ–і–љ–Њ—Б—В—М, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —П–≤–Є–ї —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Є —П–≤–љ—Л–µ —З—Г–і–µ—Б–∞. –Я—А–∞–≤–µ–і–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–∞ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ 27 –Љ–∞—П 1730 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –°–≤—П—В—Л—Е –Ґ–∞–є–љ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л—Е. –І–µ—А–µ–Ј —В—А–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–µ—В–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є. –Т 1881 –≥–Њ–і—Г —З–∞—Б—В—М –Љ–Њ—Й–µ–є –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –љ–∞ –Р—Д–Њ–љ–µ. –Ф—А—Г–≥–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –≠–≤–±–Є—П, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ–µ –Ї–∞–Ї –Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–µ –Є –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–µ –Ј–∞ –Ч–µ–Љ–ї—О –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О.