26 –Ω–æ—è–±—Ä—è. –ü–∞–º—è—Ç—å —Å–≤. –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≥–æ

26 ноября Церковь молитвенно чтит память великого своего святителя – архиепископа Византийской империи и города Константинополя, великого подвижника и смиренного человека – св. Иоанна Златоустого (+ 406). Мудрый философ и красноречивый оратор, «золотые уста», всю свою жизнь посвятил спасению душ человеческих, особо заботясь о немощных и убогих. Он оставил после себя многочисленные труды – проповеди и беседы, толкования на книги Священного Писания, которые явились «духовным сокровищем Церкви» в деле становления человека на путь Христов, познания истин веры, спасения души. В жизни он испытал и высоту положения первого епископа империи и униженное положение оклеветанного человека. Умирая по пути в ссылку в Команы, куда он был направлен в результате дворцовых интриг, святитель Иоанн благодарил Бога за все ниспосланное ему словами: «Слава Богу за все!».

26 ноября Церковь молитвенно чтит память великого своего святителя – архиепископа Византийской империи и города Константинополя, великого подвижника и смиренного человека – св. Иоанна Златоустого (+ 406). Мудрый философ и красноречивый оратор, «золотые уста», всю свою жизнь посвятил спасению душ человеческих, особо заботясь о немощных и убогих. Он оставил после себя многочисленные труды – проповеди и беседы, толкования на книги Священного Писания, которые явились «духовным сокровищем Церкви» в деле становления человека на путь Христов, познания истин веры, спасения души. В жизни он испытал и высоту положения первого епископа империи и униженное положение оклеветанного человека. Умирая по пути в ссылку в Команы, куда он был направлен в результате дворцовых интриг, святитель Иоанн благодарил Бога за все ниспосланное ему словами: «Слава Богу за все!».

Иоанна Златоуста почитают в числе трех «вселенских учителей» (вместе с Василием Великим и Григорием Богословом), торжество в их честь совершается 12 февраля (30 января по старому стилю). Также отмечаются дни памяти:

Иоанна Златоуста почитают в числе трех «вселенских учителей» (вместе с Василием Великим и Григорием Богословом), торжество в их честь совершается 12 февраля (30 января по старому стилю). Также отмечаются дни памяти:

9 февраля (27 января по старому стилю) — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (из Коман в Константинополь);

27 сентября (14 сентября по старому стилю) — преставление святителя Иоанна;

26 ноября (13 ноября по старому стилю) — день святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского (годовщина его восшествия на архиепископскую кафедру).

–¢—Ä–æ–ø–∞—Ä—å –∏ –∫–æ–Ω–¥–∞–∫ —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—é –ò–æ–∞–Ω–Ω—É –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç—É

–¢—Ä–æ–ø–∞—Ä—å, –≥–ª–∞—Å 8.

От уст твоих яко же светолучная заря восия, Богом данная ти благодать вселенную просвещая. Не сребролюбно сокровище мирови положи, но высоту нам смиренномудрия показа, и своими словесы наказуя отче Иоанне Златоусте, моли Сло́ва Христа Бога, спастися душам нашим.

–ö–æ–Ω–¥–∞–∫, –≥–ª–∞—Å 6.

–° –Ω–µ–±–µ—Å –ø—Ä–∏–∏–º –ë–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ç—å, –∏ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —É—Å—Ç–Ω–∞–º–∏ –≤—Å—è —É—á–∏—à–∏, –ø–æ–∫–ª–æ–Ω—è—Ç–∏—Å—è –≤ –¢—Ä–æ–∏—Ü–µ –µ–¥–∏–Ω–æ–º—É –ë–æ–≥—É, –ò–æ–∞–Ω–Ω–µ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–µ, –≤—Å–µ–±–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω–µ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–æ–±–Ω–µ, –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω–æ —Ö–≤–∞–ª–∏–º —Ç—è, –µ—Å–∏ –±–æ –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–Ω–∏–∫, —è–∫–æ –±–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —è–≤–ª—è—è.

–° –Ω–µ–±–µ—Å –ø—Ä–∏–∏–º –ë–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ç—å, –∏ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —É—Å—Ç–Ω–∞–º–∏ –≤—Å—è —É—á–∏—à–∏, –ø–æ–∫–ª–æ–Ω—è—Ç–∏—Å—è –≤ –¢—Ä–æ–∏—Ü–µ –µ–¥–∏–Ω–æ–º—É –ë–æ–≥—É, –ò–æ–∞–Ω–Ω–µ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–µ, –≤—Å–µ–±–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω–µ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–æ–±–Ω–µ, –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω–æ —Ö–≤–∞–ª–∏–º —Ç—è, –µ—Å–∏ –±–æ –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–Ω–∏–∫, —è–∫–æ –±–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —è–≤–ª—è—è.

–í –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º–µ –æ—Å–æ–±–æ–π –ª—é–±–æ–≤—å—é –∫–æ—Å—Ç—Ä–æ–º–∏—á–µ–π –ø–æ–ª—å–∑—É–µ—Ç—Å—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å —Å–≤. –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞ –Ω–∞ —É–ª. –õ–∞–≤—Ä—Å–∫–æ–π. –≠—Ç–∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –∫ —á–∏—Å–ª—É —Ç—Ä–µ—Ö —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã—Ö —Ö—Ä–∞–º–æ–≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∏–∑–±–µ–∂–∞–ª–∏ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –≤ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–π –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞.

–í–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –æ —Ö—Ä–∞–º–µ –º—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º –≤ –ø–∏—Å—Ü–æ–≤–æ–π –∫–Ω–∏–≥–µ –≥. –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—ã –≤ 1628 –≥. –í –Ω–µ–π –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –¥–≤–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏: –∑–∏–º–Ω—è—è –≤–æ –∏–º—è –º—É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤ –§–ª–æ—Ä–∞ –∏ –õ–∞–≤—Ä–∞ –∏ –ª–µ—Ç–Ω—è—è –≤–æ –∏–º—è —Å–≤. –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –Ω–∏—Ö –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –æ–±–Ω–µ—Å–µ–Ω–Ω–æ–µ –æ–≥—Ä–∞–¥–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–µ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ. –ü–æ —Å–ª—É—á–∞—é –æ–±–≤–µ—Ç—à–∞–Ω–∏—è –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã—Ö —Ü–µ—Ä–∫–≤–µ–π –≤ 1751 –≥. –±—ã–ª –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω –∏ –æ—Å–≤—è—â–µ–Ω –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–π —Ö—Ä–∞–º. –í 1791 –≥. –∫ —Ö—Ä–∞–º—É –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ —Ç—Ä–µ—Ö—ä—è—Ä—É—Å–Ω–∞—è –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–∞—è –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω—è.

–í–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –æ —Ö—Ä–∞–º–µ –º—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º –≤ –ø–∏—Å—Ü–æ–≤–æ–π –∫–Ω–∏–≥–µ –≥. –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—ã –≤ 1628 –≥. –í –Ω–µ–π –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –¥–≤–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏: –∑–∏–º–Ω—è—è –≤–æ –∏–º—è –º—É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤ –§–ª–æ—Ä–∞ –∏ –õ–∞–≤—Ä–∞ –∏ –ª–µ—Ç–Ω—è—è –≤–æ –∏–º—è —Å–≤. –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –Ω–∏—Ö –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –æ–±–Ω–µ—Å–µ–Ω–Ω–æ–µ –æ–≥—Ä–∞–¥–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–µ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ. –ü–æ —Å–ª—É—á–∞—é –æ–±–≤–µ—Ç—à–∞–Ω–∏—è –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã—Ö —Ü–µ—Ä–∫–≤–µ–π –≤ 1751 –≥. –±—ã–ª –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω –∏ –æ—Å–≤—è—â–µ–Ω –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–π —Ö—Ä–∞–º. –í 1791 –≥. –∫ —Ö—Ä–∞–º—É –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ —Ç—Ä–µ—Ö—ä—è—Ä—É—Å–Ω–∞—è –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–∞—è –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω—è.

С 1929 по 1964 гг. храм являлся кафедральным храмом, в нем с 1943- 64 гг. находилась именуемая Феодоровской чудотворная икона Божьей Матери. Святыней храма также считается древняя икона святителя Иоанна Златоуста, находящаяся на правом клиросе в главном пределе. Святителю молятся об избавлении от многоразличных болезней, в первую очередь, об избавлении от духовного недуга уныния. В 30-е годы XX –го века в этом храме служили архиереи и священники своей мученической кончиной засвидетельствовавшие свою верность Православию. В их числе архиепископы Дмитрий (Добросердов+1937) и Никодим (Кротков +1938), бессменный настоятель храма с 1917-38 гг. протоиерей Павел Князев (+1937).

–° 1959-1961 –≥–≥. –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ —Å–ª—É–∂–∏–ª –±—É–¥—É—â–∏–π –°–≤—è—Ç–µ–π—à–∏–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –≤—Å–µ—è –Ý—É—Å–∏ –ü–∏–º–µ–Ω (–ò–∑–≤–µ–∫–æ–≤ +1990). –í –æ–≥—Ä–∞–¥–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞ –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º–µ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –°–µ—Ä–≥–∏–π (–ö–æ—Å—Ç–∏–Ω), —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è–≤—à–∏–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–µ–π –≤ 1956-1959 –≥–≥. –û–Ω —Å–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è 15 –∏—é–Ω—è 1959 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º–µ. –° —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã 1940-—Ö –≥–≥. –ø–æ 1964 –≥. –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –≥–ª–∞–≤–Ω–∞—è —Å–≤—è—Ç—ã–Ω—è –∫—Ä–∞—è –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–∞—è –∏–∫–æ–Ω–∞ –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏.

–°–µ—Ä–≥–∏–π (–ö–æ—Å—Ç–∏–Ω) (1885 - 1959), –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –∏ –ì–∞–ª–∏—á—Å–∫–∏–π.

–í –º–∏—Ä—É –ö–æ—Å—Ç–∏–Ω –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è 25 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 1885 –≥–æ–¥–∞ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –í—è—Ç–∫–µ –≤ —Å–µ–º—å–µ —Ä–∞–±–æ—á–µ–≥–æ.

–í –º–∏—Ä—É –ö–æ—Å—Ç–∏–Ω –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è 25 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 1885 –≥–æ–¥–∞ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –í—è—Ç–∫–µ –≤ —Å–µ–º—å–µ —Ä–∞–±–æ—á–µ–≥–æ.

–ü–æ–ª—É—á–∏–≤ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ, –æ–Ω —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª –ª–∏—á–Ω—ã–º —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –ì–ª–∞–∑–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –í–∞—Ä—Å–æ–Ω–æ—Ñ–∏—è, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º —Å–ª—É–∂–∏–ª –ø—Å–∞–ª–æ–º—â–∏–∫–æ–º –Ω–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–µ.

–í —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª–µ 1920 –≥–æ–¥–∞ –±—ã–ª —Ä—É–∫–æ–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω –≤–æ –¥–∏–∞–∫–æ–Ω–∞, –∞ 25 –∏—é–ª—è —Ç–æ–≥–æ –∂–µ –≥–æ–¥–∞ - –≤–æ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞ –∏ —Å–ª—É–∂–∏–ª –≤ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∞—Ö –í—è—Ç—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–∏ –¥–æ –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1949 –≥–æ–¥–∞. –î–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–µ –µ–≥–æ —Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫–∞–ª–æ –≤ –ü–∞–ª–µ—Å—Ç–∏–Ω–µ –ø—Ä–∏ –Ý—É—Å—Å–∫–æ–π –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –î—É—Ö–æ–≤–Ω–æ–π –º–∏—Å—Å–∏–∏, –≥–¥–µ –æ–Ω –±—ã–ª –¥–æ –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1951 –≥–æ–¥–∞. –í –º–∞—Ä—Ç–µ 1952 –≥–æ–¥–∞ –±—ã–ª –ø–æ—Å–ª–∞–Ω –≤ –ë–µ—Ä–ª–∏–Ω –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—è (–ö—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –ë–µ—Ä–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ë–æ—Ä–∏—Å–∞, –∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª–µ–º –¢–µ–≥–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ –≤ —Ç–æ–º –∂–µ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ. –ü–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–∏ –∏–∑ –ë–µ—Ä–ª–∏–Ω–∞ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –º–æ–Ω–∞—à–µ—Å—Ç–≤–æ –≤ –¢—Ä–æ–∏—Ü–µ-–°–µ—Ä–≥–∏–µ–≤–æ–π –õ–∞–≤—Ä–µ, –≥–¥–µ –∏ –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–ª –¥–æ 10 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1955 –≥–æ–¥–∞. 21 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 1955 –≥–æ–¥–∞ –±—ã–ª —É–¥–æ—Å—Ç–æ–µ–Ω —Å–∞–Ω–∞ –∞—Ä—Ö–∏–º–∞–Ω–¥—Ä–∏—Ç–∞. 14 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ —Ç–æ–≥–æ –∂–µ –≥–æ–¥–∞ —Ö–∏—Ä–æ—Ç–æ–Ω–∏—Å–∞–Ω –≤–æ –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –ù–æ–≤–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ, –≤–∏–∫–∞—Ä–∏—è –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–¥–∞—Ä—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–∏. –•–∏—Ä–æ—Ç–æ–Ω–∏—è —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å –≤ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∏–Ω—Å–∫–æ–º —Å–æ–±–æ—Ä–µ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–¥–∞—Ä–∞. –ß–∏–Ω —Ö–∏—Ä–æ—Ç–æ–Ω–∏–∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–ª–∏ –ø–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –≤—Å–µ—è –Ý—É—Å–∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∏–π, —ç–∫–∑–∞—Ä—Ö –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏–π –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –ë–æ—Ä–∏—Å, –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –•–µ—Ä—Å–æ–Ω—Å–∫–∏–π –ù–∏–∫–æ–Ω, –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –û—Ä–ª–æ–≤—Å–∫–∏–π –§–ª–∞–≤–∏–∞–Ω –∏ –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –£–≥–ª–∏—á—Å–∫–∏–π –ò—Å–∞–∏—è.

17 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1956 –≥–æ–¥–∞ –±—ã–ª –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–¥–µ–Ω –Ω–∞ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫—É—é –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä—É. –í 1958 –≥–æ–¥—É –µ–∑–¥–∏–ª –≤ –ê—Ä–≥–µ–Ω—Ç–∏–Ω—É –¥–ª—è —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏—è —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö —Ç–∞–º –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –æ–±—â–∏–Ω.

–°–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è 15 –∏—é–Ω—è 1959 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º–µ.

С 1867 года в течение полувека священником храма был отец Стефан (Смирнов) – в Костромской епархии фигура очень известная и уважаемая. В начале XX века в приходе его церкви числилось 320 человек. Приход состоял из костромских крестьян, мещан, чиновников, ремесленников, рабочих полотняной фабрики и мелких торговцев.

С 1867 года в течение полувека священником храма был отец Стефан (Смирнов) – в Костромской епархии фигура очень известная и уважаемая. В начале XX века в приходе его церкви числилось 320 человек. Приход состоял из костромских крестьян, мещан, чиновников, ремесленников, рабочих полотняной фабрики и мелких торговцев.

–° –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–µ–º —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏, —Ö—Ä–∞–º –Ω–µ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª–∏. –ï–≥–æ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–º —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ–π –ü–∞–≤–µ–ª (–ö–Ω—è–∑–µ–≤), –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤–æ–∑–≥–ª–∞–≤–∏–ª –ø—Ä–∏—Ö–æ–∂–∞–Ω –≤ –æ—á–µ–Ω—å —Ç—Ä–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –¥–ª—è –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–∏—è –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞. –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –ø–æ–≤—Å–µ–º–µ—Å—Ç–Ω–æ –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏, –∏ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ –ø–æ–¥–≤–µ—Ä–≥–∞–ª–æ –≥–æ–Ω–µ–Ω–∏–µ–º –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ—Ö —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ—Å–ª—É–∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π. –í 1922 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ –∏–∑—ã–º–∞–ª–∏ —Ö—Ä–∞–º–æ–≤—ã–µ —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∏–∑ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤—ã–≤–µ–∑–ª–∏ –±–æ–ª–µ–µ 100 –∫–≥ —Å–µ—Ä–µ–±—Ä–∞ - —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã—Ö –æ–∫–ª–∞–¥–æ–≤ –¥–ª—è –∏–∫–æ–Ω, –ª–∞–º–ø–∞–¥ –∏ —Å–æ—Å—É–¥–æ–≤ –¥–ª—è —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏—è –±–æ–≥–æ—Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏–π. –ü—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ—è –ü–∞–≤–ª–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤—ã–≤–∞–ª–∏ –∏ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –∞—Ä–µ—Å—Ç —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞ –ø—Ä–∏—à–µ–ª—Å—è –Ω–∞ 1938 –≥–æ–¥. –ï–≥–æ —ç—Ç–∞–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –≤ –ö–∞–∑–∞—Ö—Å—Ç–∞–Ω, –≥–¥–µ –≤ –º–∞–µ 1940 –≥–æ–¥–∞ –æ—Ç–µ—Ü –ü–∞–≤–µ–ª –≤ —Å—Å—ã–ª–∫–µ —Å–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è.

–ü—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ–π –ö–Ω—è–∑–µ–≤ –ü–∞–≤–µ–ª –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á (1868 ‚Äì 1940). –Ý–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ —Å–µ–º—å–µ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞ —Å.–£–ª–æ—à–∫–∞–Ω—å –ù–µ—Ä–µ—Ö—Ç—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–∞—è –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏. –í 1890 –≥. –æ–∫–æ–Ω—á–∏–ª –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫—É—é –¥—É—Ö–æ–≤–Ω—É—é —Å–µ–º–∏–Ω–∞—Ä–∏—é. –°–ª—É–∂–∏–ª –¥–æ 1917 –≥. –≤ –ü–æ–∫—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ —Å. –®–∞—Ö–æ–≤–æ –ë—É–π—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏. –° 1917 –ø–æ 1924 –≥–≥. –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º–µ, –≤ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞.

–ê—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω –≤ 1924, 1926 –≥–≥. –û–ì–ü–£ "–∑–∞ —Å–æ–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–µ–π". –í 1930–≥. –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω "–∑–∞ –∫–æ–Ω—Ç—Ä—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—É—é –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å". –ê—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω 28 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 1938 –≥. –ø–æ –æ–±–≤–∏–Ω–µ–Ω–∏—é –≤ "—É—á–∞—Å—Ç–∏–∏ –≤ –∞–Ω—Ç–∏—Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ-–º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–∞ (–ö—Ä–æ—Ç–∫–æ–≤–∞), —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∏–∑–º—ã—à–ª–µ–Ω–∏–π —Å —Ü–µ–ª—å—é –≤—ã–∑–≤–∞—Ç—å –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è". –û—Å—É–∂–¥–µ–Ω 29 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1938 –≥. –û—Å–æ–±—ã–º –°–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏–µ–º –ø—Ä–∏ –ù–ö–í–î –°–°–°–Ý –ø–æ —Å—Ç–∞—Ç—å–µ 58‚Äì10 –£–ö –Ý–°–§–°–Ý. –ü—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä 5 –ª–µ—Ç —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –≤ –ö–∞–∑–∞—Ö—Å—Ç–∞–Ω, —Å—á–∏—Ç–∞—è —Å—Ä–æ–∫ —Å 28.4.1938–≥. –°–æ—Å–ª–∞–Ω –≤ –°–µ–º–∏–ø–∞–ª–∞—Ç–∏–Ω—Å–∫—É—é –æ–±–ª. –ö–∞–∑–∞—Ö—Å—Ç–∞–Ω–∞. –£–º–µ—Ä 31 –º–∞—è 1940 –≥–æ–¥–∞. –Ý–µ–∞–±–∏–ª–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω –≤ 1989 –≥–æ–¥—É. (–¶–î–ù–ò –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –æ–±–ª. –§.3656. –û–ø.2. –î.6151).

–ê—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω –≤ 1924, 1926 –≥–≥. –û–ì–ü–£ "–∑–∞ —Å–æ–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–µ–π". –í 1930–≥. –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω "–∑–∞ –∫–æ–Ω—Ç—Ä—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—É—é –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å". –ê—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω 28 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 1938 –≥. –ø–æ –æ–±–≤–∏–Ω–µ–Ω–∏—é –≤ "—É—á–∞—Å—Ç–∏–∏ –≤ –∞–Ω—Ç–∏—Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ-–º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–∞ (–ö—Ä–æ—Ç–∫–æ–≤–∞), —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∏–∑–º—ã—à–ª–µ–Ω–∏–π —Å —Ü–µ–ª—å—é –≤—ã–∑–≤–∞—Ç—å –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è". –û—Å—É–∂–¥–µ–Ω 29 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1938 –≥. –û—Å–æ–±—ã–º –°–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏–µ–º –ø—Ä–∏ –ù–ö–í–î –°–°–°–Ý –ø–æ —Å—Ç–∞—Ç—å–µ 58‚Äì10 –£–ö –Ý–°–§–°–Ý. –ü—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä 5 –ª–µ—Ç —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –≤ –ö–∞–∑–∞—Ö—Å—Ç–∞–Ω, —Å—á–∏—Ç–∞—è —Å—Ä–æ–∫ —Å 28.4.1938–≥. –°–æ—Å–ª–∞–Ω –≤ –°–µ–º–∏–ø–∞–ª–∞—Ç–∏–Ω—Å–∫—É—é –æ–±–ª. –ö–∞–∑–∞—Ö—Å—Ç–∞–Ω–∞. –£–º–µ—Ä 31 –º–∞—è 1940 –≥–æ–¥–∞. –Ý–µ–∞–±–∏–ª–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω –≤ 1989 –≥–æ–¥—É. (–¶–î–ù–ò –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –æ–±–ª. –§.3656. –û–ø.2. –î.6151).

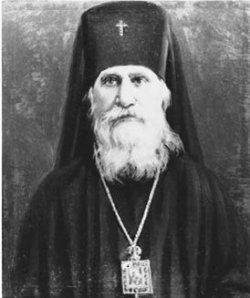

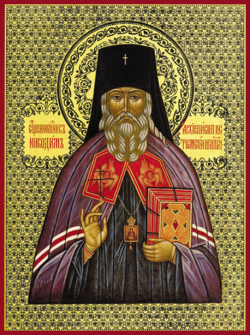

–°–≤—è—Ç–æ–π —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–º—É—á–µ–Ω–∏–∫ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º, –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –∏ –ì–∞–ª–∏—á—Å–∫–∏–π –ø–∞–º—è—Ç—å 8 (21) –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞.

Николай Васильевич Кротков, будущий священномученик, родился 29 ноября 1868 года в селе Погрешино Середского уезда Костромской губернии, в семье священника. 10 июля 1932 года архиепископ Никодим получил назначение на Костромскую кафедру. Со временем восстановились прежние церковные связи: владыка материально поддерживал находящихся в ссылке иерархов и священников: Ивановского миртополита Павла (Гальковского), епископа Евгения (Кобранова), архимандрита Августина (Малашко) и других. Под его святительский омофор стали собираться возвращавшиеся из ссылки и заключения близкие по духу священники и миряне. На последнем следствии это будет фигурировать как «сколачивание контрреволюционной повстанческой группы реакционных церковников».

–ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–∏–µ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–∂–µ–Ω—ã —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–π –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∞—Ä—Ö–∏–µ—Ä–µ—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç—å —Ö—Ä–∞–º—ã, –±–æ—Ä–æ–ª—Å—è –∑–∞ –∫–∞–∂–¥—É—é –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å —É–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç—å –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥—ã –∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—é—é –∂–∏–∑–Ω—å –¶–µ—Ä–∫–≤–∏. –í 1934 –≥–æ–¥—É –±–µ–∑–±–æ–∂–Ω–∏–∫–∏ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∏ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∏–π –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π —Å–æ–±–æ—Ä. –û–∫–æ–ª–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ –≤–µ–∫–æ–≤ –≤ —ç—Ç–æ–º —Ö—Ä–∞–º–µ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–ª —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω—ã–π –æ–±—Ä–∞–∑ –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏, –ø—Ä–µ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –º–æ–ª–∏–ª–∏—Å—å –±–ª–∞–≥–æ–≤–µ—Ä–Ω—ã–µ –∫–Ω—è–∑—å—è –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ù–µ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –î–∏–º–∏—Ç—Ä–∏–π –î–æ–Ω—Å–∫–æ–π –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π. –í—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∞—è —Å–≤—è—Ç—ã–Ω—è —Å—Ç–∞—Ä–∞–Ω–∏—è–º–∏ –≤–ª–∞–¥—ã–∫–∏ –±—ã–ª–∞ —Å–ø–∞—Å–µ–Ω–∞.

–ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–∏–µ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–∂–µ–Ω—ã —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–π –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∞—Ä—Ö–∏–µ—Ä–µ—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç—å —Ö—Ä–∞–º—ã, –±–æ—Ä–æ–ª—Å—è –∑–∞ –∫–∞–∂–¥—É—é –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å —É–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç—å –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥—ã –∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—é—é –∂–∏–∑–Ω—å –¶–µ—Ä–∫–≤–∏. –í 1934 –≥–æ–¥—É –±–µ–∑–±–æ–∂–Ω–∏–∫–∏ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∏ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∏–π –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π —Å–æ–±–æ—Ä. –û–∫–æ–ª–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ –≤–µ–∫–æ–≤ –≤ —ç—Ç–æ–º —Ö—Ä–∞–º–µ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–ª —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω—ã–π –æ–±—Ä–∞–∑ –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏, –ø—Ä–µ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –º–æ–ª–∏–ª–∏—Å—å –±–ª–∞–≥–æ–≤–µ—Ä–Ω—ã–µ –∫–Ω—è–∑—å—è –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ù–µ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –î–∏–º–∏—Ç—Ä–∏–π –î–æ–Ω—Å–∫–æ–π –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π. –í—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∞—è —Å–≤—è—Ç—ã–Ω—è —Å—Ç–∞—Ä–∞–Ω–∏—è–º–∏ –≤–ª–∞–¥—ã–∫–∏ –±—ã–ª–∞ —Å–ø–∞—Å–µ–Ω–∞.

–í –Ω–æ—á—å –Ω–∞ 4 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1936 –≥–æ–¥–∞, –ø–æ–¥ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫ –í–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –≤–æ —Ö—Ä–∞–º –ü—Ä–µ—Å–≤—è—Ç–æ–π –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü—ã –≤–ª–∞–¥—ã–∫—É –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–∞ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–ª–∏ –ø–æ –¥–æ–Ω–æ—Å—É –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫—É—é —Ç—é—Ä—å–º—É, –≥–¥–µ –æ–Ω –±—ã–ª –ø—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä–µ–Ω –∫ –≤—ã—Å—ã–ª–∫–µ –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ—è—Ä—Å–∫–∏–π –∫—Ä–∞–π —Å—Ä–æ–∫–æ–º –Ω–∞ 5 –ª–µ—Ç. –í–ª–∞–¥—ã–∫–µ —à–µ–ª —Å–µ–º–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã–π –≥–æ–¥. –°–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –µ–≥–æ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —É—Ö—É–¥—à–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –æ–Ω –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –º–æ–≥ –±—ã—Ç—å –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω –≤ —Å—Å—ã–ª–∫—É. 3 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è –±–µ–∑ –≤–æ–∑–±—É–∂–¥–µ–Ω–∏—è —É–≥–æ–ª–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –¥–µ–ª–∞ –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–∏–∫—É –±—ã–ª–æ –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª–µ–Ω–æ –Ω–æ–≤–æ–µ –æ–±–≤–∏–Ω–µ–Ω–∏–µ. –ù–∞—á–∞–ª–∏—Å—å –Ω–æ–≤—ã–µ –Ω–æ—á–Ω—ã–µ –¥–æ–ø—Ä–æ—Å—ã –∏ –∏–∑–¥–µ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞. –ê—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ —Å–∏–ª—ã. 21 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞, –≤ –¥–µ–Ω—å –æ–±—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∏—è —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω–æ–π –¢–æ–ª–≥—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω—ã –ü—Ä–µ—Å–≤—è—Ç–æ–π –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü—ã, –≤ —è—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫–æ–π —Ç—é—Ä–µ–º–Ω–æ–π –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü–µ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å –º–Ω–æ–≥–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª—å–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å –º—É—á–µ–Ω–∏–∫–∞ –∏ –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–∏–∫–∞, –ø—Ä–æ–Ω–µ—Å—à–µ–≥–æ —Å –¥–æ–±–ª–µ—Å—Ç—å—é –Ω–µ–ª–µ–≥–∫–∏–π –∫—Ä–µ—Å—Ç –∞—Ä—Ö–∏–ø–∞—Å—Ç—ã—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏—è –≤ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–µ –≥–æ–¥—ã –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏.

27 –º–∞—Ä—Ç–∞ 1995 –≥–æ–¥–∞, –≤ –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è –≤ —á–µ—Å—Ç—å —è–≤–ª–µ–Ω–∏—è —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω–æ–π –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω—ã –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏, –Ω–µ–∫–æ–≥–¥–∞ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª–µ–º –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–æ–º –æ—Ç —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–∏—è, —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–æ—Å—å –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª—å—Ü–∞ –≤ –ª–∏–∫–µ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—á—Ç–∏–º—ã—Ö —Å–≤—è—Ç—ã—Ö –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–∏. 20 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞ –î–µ—è–Ω–∏–µ–º –Æ–±–∏–ª–µ–π–Ω–æ–≥–æ –û—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ê—Ä—Ö–∏–µ—Ä–µ–π—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ–±–æ—Ä–∞ –Ý—É—Å—Å–∫–æ–π –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –∏–º—è —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–º—É—á–µ–Ω–∏–∫–∞ –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–∞ (–ö—Ä–æ—Ç–∫–æ–≤–∞) –±—ã–ª–æ –≤–Ω–µ—Å–µ–Ω–æ –≤ –°–æ–±–æ—Ä –Ω–æ–≤–æ–º—É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –¥–ª—è –æ–±—â–µ—Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—á–∏—Ç–∞–Ω–∏—è. –ê–∫–∞—Ñ–∏—Å—Ç —Å–≤—è—Ç–æ–º—É –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º—É —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –í—ã—Å–æ–∫–æ–ø—Ä–µ–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–µ–π—à–∏–π –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º, –º–∏—Ç—Ä–æ–ø–æ–ª–∏—Ç –•–∞—Ä—å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –ë–æ–≥–æ–¥—É—Ö–æ–≤—Å–∫–∏–π, –æ–∫–æ—Ä–º–ª—è–≤—à–∏–π –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫—É—é –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏—é –≤ 60-—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö XX —Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–∏—è.

27 –º–∞—Ä—Ç–∞ 1995 –≥–æ–¥–∞, –≤ –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è –≤ —á–µ—Å—Ç—å —è–≤–ª–µ–Ω–∏—è —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω–æ–π –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω—ã –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏, –Ω–µ–∫–æ–≥–¥–∞ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª–µ–º –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–æ–º –æ—Ç —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–∏—è, —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–æ—Å—å –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª—å—Ü–∞ –≤ –ª–∏–∫–µ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—á—Ç–∏–º—ã—Ö —Å–≤—è—Ç—ã—Ö –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–∏. 20 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞ –î–µ—è–Ω–∏–µ–º –Æ–±–∏–ª–µ–π–Ω–æ–≥–æ –û—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ê—Ä—Ö–∏–µ—Ä–µ–π—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ–±–æ—Ä–∞ –Ý—É—Å—Å–∫–æ–π –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –∏–º—è —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–º—É—á–µ–Ω–∏–∫–∞ –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–∞ (–ö—Ä–æ—Ç–∫–æ–≤–∞) –±—ã–ª–æ –≤–Ω–µ—Å–µ–Ω–æ –≤ –°–æ–±–æ—Ä –Ω–æ–≤–æ–º—É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –¥–ª—è –æ–±—â–µ—Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—á–∏—Ç–∞–Ω–∏—è. –ê–∫–∞—Ñ–∏—Å—Ç —Å–≤—è—Ç–æ–º—É –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º—É —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –í—ã—Å–æ–∫–æ–ø—Ä–µ–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–µ–π—à–∏–π –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º, –º–∏—Ç—Ä–æ–ø–æ–ª–∏—Ç –•–∞—Ä—å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –ë–æ–≥–æ–¥—É—Ö–æ–≤—Å–∫–∏–π, –æ–∫–æ—Ä–º–ª—è–≤—à–∏–π –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫—É—é –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏—é –≤ 60-—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö XX —Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–∏—è.

–¢—Ä–æ–ø–∞—Ä—å —Å–≤—è—Ç–æ–º—É —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–º—É—á–µ–Ω–Ω–∏–∫—É –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º—É, –≥–ª–∞—Å 4:

–ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–∞–≥–æ –∫—Ä–∞—è —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–∏–µ, / –Ω–æ–≤–æ–º—É—á–µ–Ω–∏—á–µ —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—é –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–µ, / –≤–µ—Ä—É –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—É—é —Ç–≤–µ—Ä–¥–æ –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥—É—è, / –æ—Ç –±–µ–∑–±–æ–∂–Ω—ã—Ö –Ω–µ–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–Ω–æ –æ—Å—É–∂–¥–µ–Ω –±—ã–≤, / –≤ –∑–∞—Ç–æ—á–µ–Ω–∏–∏ –º–Ω–æ–≥–∞—è —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–≤, / –≤–µ–Ω–µ—Ü –º—É—á–µ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –≤–æ—Å–ø—Ä–∏—è–ª –µ—Å–∏. / –ù—ã–Ω–µ –∂–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è –ü—Ä–µ—Å—Ç–æ–ª—É –ë–æ–∂–∏—é / —Å–æ –ü—Ä–µ—á–∏—Å—Ç–æ—é –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü–µ—é –∏ –≤—Å–µ–º–∏ —Å–≤—è—Ç—ã–º–∏ / —É—Å–µ—Ä–¥–Ω–æ –•—Ä–∏—Å—Ç—É –º–æ–ª–∏—Å—è / –¥–∞—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏ –Ω–∞–º –≤–µ—Ä—ã –æ—Ç–µ—á–µ—Å–∫–∏—è —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, // –º–∏—Ä –∏ –≤–µ–ª–∏—é –º–∏–ª–æ—Å—Ç—å.

–ö–æ–Ω–¥–∞–∫ —Å–≤—è—Ç–æ–º—É —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–º—É—á–µ–Ω–Ω–∏–∫—É –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º—É, –≥–ª–∞—Å 2:

–ú—É–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–π –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–∏—á–µ, / –∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–π –ø–æ–¥–≤–∏–∂–Ω–∏—á–µ –±–ª–∞–≥–æ—á–µ—Å—Ç–∏—è / —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–º—É—á–µ–Ω–∏—á–µ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–µ, / –∏–∑–±—Ä–∞–Ω–Ω–∏—á–µ –ë–æ–∂–∏—è –ú–∞—Ç–µ—Ä–µ, / –¥–Ω–µ—Å—å –ø–∞–º—è—Ç—å —Ç–≤–æ—è —Å–≤–µ—Ç–ª–æ –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è. / –ú—ã –∂–µ –¥–µ—Ä–∑–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ —Ç–µ–±–µ –≤–æ–∑–æ–ø–∏–∏–º: // –º–æ–ª–∏ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞ –ë–æ–≥–∞ —Å–ø–∞—Å—Ç–∏ –¥—É—à–∏ –Ω–∞—à–∞.

–ú–æ–ª–∏—Ç–≤–∞

–°–≤—è—Ç—ã–π –Ω–æ–≤–æ–º—É—á–µ–Ω–∏—á–µ, —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—é –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–µ! –î–∏–≤–Ω—ã–π –ø–∞—Å—Ç—ã—Ä—é –∏ –¥–æ–±–ª–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –≤–æ–∏–Ω–µ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤! –¢—ã –≤—Å–µ—é –¥—É—à–µ—é –æ—Ç —é–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–∏ –ë–æ–∂–∏–π –≤–æ–∑–ª—é–±–∏–ª –µ—Å–∏. –ù–µ–ª–µ–Ω–æ—Å—Ç–Ω–æ —Å–ª–æ–≤–µ—Å–∞–º –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–æ–π –∏—Å—Ç–∏–Ω—ã –≤–Ω–∏–º–∞—è, –∏ –∏–Ω—ã–º –º–Ω–æ–≥–∏–º –¥–æ–±—Ä—ã–π –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–Ω–∏–∫ –±—ã–ª –µ—Å–∏. –¢–µ–º –∂–µ –ì–æ—Å–ø–æ–¥—å —è–≤–∏ —Ç—è –ø—Ä–µ–µ–º–Ω–∏–∫–∞ –ê–ø–æ—Å—Ç–æ–ª–æ–º –°–≤–æ–∏–º. –ò –≤–æ –¥–Ω–∏ –≥–æ–Ω–µ–Ω–∏—è –ª—é—Ç–∞–≥–æ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—É –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—É—é, —è–∫–æ –∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–π –ø–∞—Å—Ç—ã—Ä—å —è–≤–∏–ª—Å—è –µ—Å–∏, –∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –ø—É—Ç—å —Å –ø–∞—Å—Ç–≤–æ—é —Å–≤–æ–µ—é –ø—Ä–æ—à–µ–¥: —Å—Å—ã–ª–∫–∏, –∑–∞—Ç–æ—á–µ–Ω–∏—è –∏ —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–∏—è —Å–º–∏—Ä–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–≤—ã–π –∏ —Ç–∞–∫–æ –≤–µ–Ω–µ—Ü –º—É—á–µ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –≤–æ—Å–ø—Ä–∏—è–ª –µ—Å–∏, –æ–±—Ä–µ—Ç–ø–∏—Ç–∞ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ç—å –º–æ–ª–∏—Ç–∏—Å—è –∑–∞ –Ω—ã. –ò –Ω—ã–Ω–µ, –æ —Ö–æ–¥–∞—Ç–∞—é –Ω–∞—à –ø—Ä–µ–¥ –ø—Ä–µ—Å—Ç–æ–ª–æ–º –¶–∞—Ä—è –°–ª–∞–≤—ã, –∏—Å–ø—Ä–æ—Å–∏ —É –ù–µ–≥–æ –≤–µ—Ä—É –æ—Ç–µ—á–µ—Å–∫—É—é —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç–∏, –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –°–≤—è—Ç—É—é –æ—Ç –µ—Ä–µ—Å–µ–π –∏ —Ä–∞—Å–∫–æ–ª–æ–≤ –æ–≥—Ä–∞–¥–∏—Ç–∏, –≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç–∏, –∑–∞–±–ª—É–¥—à–∏—Ö –æ–±—Ä–∞—Ç–∏—Ç–∏, –º–Ω–æ–≥–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª—å–Ω–æ–µ –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞—à–µ —É–º–∏—Ä–∏—Ç–∏, –∏ –æ—Ç –≤—Ä–∞–≥–æ–≤ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–∏ –Ω–µ–Ω–∞–≤–µ—Ç–Ω–æ. –ò –º–æ–ª–∏—Ç–≤–∞–º–∏ —Ç–≤–æ–∏–º–∏ —É–∫—Ä–µ–ø–ª—è–µ–º–∏, –¥–∞ –∏–∑–±–∞–≤–∏–º—Å—è –æ—Ç –∫–æ–∑–Ω–µ–π –ª—É–∫–∞–≤–∞–≥–æ, –∏–∑–±–µ–≥–Ω–µ–º –æ—Ç –≤—Å—è–∫–∏—è –±–µ–¥—ã –∏ –Ω–∞–ø–∞—Å—Ç–∏, –∏ —Ç–∞–∫–æ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–∏ –±–ª–∞–≥–æ—á–µ—Å—Ç–Ω–æ –ø–æ–∂–∏–≤—à–µ, –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤–µ—á–Ω—ã—è –Ω–∞ –ù–µ–±–µ—Å–µ —Å–ø–æ–¥–æ–±–∏–º—Å—è, –∏–¥ –µ–∂–µ –≤–∫—É–ø–µ —Å–æ –ü—Ä–µ—á–∏—Å—Ç–æ—é –ì–æ—Å–ø–æ–∂–µ—é –î–µ–≤–æ—é –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü–µ—é, —Å–æ–Ω–º–æ–º –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã—Ö –∏ –±–æ–≥–æ–Ω–æ—Å–Ω—ã—Ö –û—Ç—Ü–µ–≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–∞–≥–æ –∫—Ä–∞—è –ø–æ–∫—Ä–æ–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –∏ –≤—Å–µ–º–∏ –°–≤—è—Ç—ã–º–∏ –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–∏–º –≤ –¢—Ä–æ–∏—Ü–µ —Å–ª–∞–≤–∏–º–∞–≥–æ –ë–æ–≥–∞ –û—Ç—Ü–∞, –∏ –°—ã–Ω–∞, –∏ –°–≤—è—Ç–∞–≥–æ –î—É—Ö–∞, –≤–æ –≤–µ–∫–∏ –≤–µ–∫–æ–≤. –ê–º–∏–Ω—å.

–°–≤—è—Ç—ã–π –Ω–æ–≤–æ–º—É—á–µ–Ω–∏—á–µ, —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—é –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–µ! –î–∏–≤–Ω—ã–π –ø–∞—Å—Ç—ã—Ä—é –∏ –¥–æ–±–ª–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –≤–æ–∏–Ω–µ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤! –¢—ã –≤—Å–µ—é –¥—É—à–µ—é –æ—Ç —é–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–∏ –ë–æ–∂–∏–π –≤–æ–∑–ª—é–±–∏–ª –µ—Å–∏. –ù–µ–ª–µ–Ω–æ—Å—Ç–Ω–æ —Å–ª–æ–≤–µ—Å–∞–º –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–æ–π –∏—Å—Ç–∏–Ω—ã –≤–Ω–∏–º–∞—è, –∏ –∏–Ω—ã–º –º–Ω–æ–≥–∏–º –¥–æ–±—Ä—ã–π –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–Ω–∏–∫ –±—ã–ª –µ—Å–∏. –¢–µ–º –∂–µ –ì–æ—Å–ø–æ–¥—å —è–≤–∏ —Ç—è –ø—Ä–µ–µ–º–Ω–∏–∫–∞ –ê–ø–æ—Å—Ç–æ–ª–æ–º –°–≤–æ–∏–º. –ò –≤–æ –¥–Ω–∏ –≥–æ–Ω–µ–Ω–∏—è –ª—é—Ç–∞–≥–æ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—É –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—É—é, —è–∫–æ –∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–π –ø–∞—Å—Ç—ã—Ä—å —è–≤–∏–ª—Å—è –µ—Å–∏, –∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –ø—É—Ç—å —Å –ø–∞—Å—Ç–≤–æ—é —Å–≤–æ–µ—é –ø—Ä–æ—à–µ–¥: —Å—Å—ã–ª–∫–∏, –∑–∞—Ç–æ—á–µ–Ω–∏—è –∏ —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–∏—è —Å–º–∏—Ä–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–≤—ã–π –∏ —Ç–∞–∫–æ –≤–µ–Ω–µ—Ü –º—É—á–µ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –≤–æ—Å–ø—Ä–∏—è–ª –µ—Å–∏, –æ–±—Ä–µ—Ç–ø–∏—Ç–∞ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ç—å –º–æ–ª–∏—Ç–∏—Å—è –∑–∞ –Ω—ã. –ò –Ω—ã–Ω–µ, –æ —Ö–æ–¥–∞—Ç–∞—é –Ω–∞—à –ø—Ä–µ–¥ –ø—Ä–µ—Å—Ç–æ–ª–æ–º –¶–∞—Ä—è –°–ª–∞–≤—ã, –∏—Å–ø—Ä–æ—Å–∏ —É –ù–µ–≥–æ –≤–µ—Ä—É –æ—Ç–µ—á–µ—Å–∫—É—é —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç–∏, –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –°–≤—è—Ç—É—é –æ—Ç –µ—Ä–µ—Å–µ–π –∏ —Ä–∞—Å–∫–æ–ª–æ–≤ –æ–≥—Ä–∞–¥–∏—Ç–∏, –≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç–∏, –∑–∞–±–ª—É–¥—à–∏—Ö –æ–±—Ä–∞—Ç–∏—Ç–∏, –º–Ω–æ–≥–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª—å–Ω–æ–µ –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞—à–µ —É–º–∏—Ä–∏—Ç–∏, –∏ –æ—Ç –≤—Ä–∞–≥–æ–≤ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–∏ –Ω–µ–Ω–∞–≤–µ—Ç–Ω–æ. –ò –º–æ–ª–∏—Ç–≤–∞–º–∏ —Ç–≤–æ–∏–º–∏ —É–∫—Ä–µ–ø–ª—è–µ–º–∏, –¥–∞ –∏–∑–±–∞–≤–∏–º—Å—è –æ—Ç –∫–æ–∑–Ω–µ–π –ª—É–∫–∞–≤–∞–≥–æ, –∏–∑–±–µ–≥–Ω–µ–º –æ—Ç –≤—Å—è–∫–∏—è –±–µ–¥—ã –∏ –Ω–∞–ø–∞—Å—Ç–∏, –∏ —Ç–∞–∫–æ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–∏ –±–ª–∞–≥–æ—á–µ—Å—Ç–Ω–æ –ø–æ–∂–∏–≤—à–µ, –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤–µ—á–Ω—ã—è –Ω–∞ –ù–µ–±–µ—Å–µ —Å–ø–æ–¥–æ–±–∏–º—Å—è, –∏–¥ –µ–∂–µ –≤–∫—É–ø–µ —Å–æ –ü—Ä–µ—á–∏—Å—Ç–æ—é –ì–æ—Å–ø–æ–∂–µ—é –î–µ–≤–æ—é –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü–µ—é, —Å–æ–Ω–º–æ–º –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã—Ö –∏ –±–æ–≥–æ–Ω–æ—Å–Ω—ã—Ö –û—Ç—Ü–µ–≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–∞–≥–æ –∫—Ä–∞—è –ø–æ–∫—Ä–æ–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –∏ –≤—Å–µ–º–∏ –°–≤—è—Ç—ã–º–∏ –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–∏–º –≤ –¢—Ä–æ–∏—Ü–µ —Å–ª–∞–≤–∏–º–∞–≥–æ –ë–æ–≥–∞ –û—Ç—Ü–∞, –∏ –°—ã–Ω–∞, –∏ –°–≤—è—Ç–∞–≥–æ –î—É—Ö–∞, –≤–æ –≤–µ–∫–∏ –≤–µ–∫–æ–≤. –ê–º–∏–Ω—å.

–í 1937-1938 –≥–æ–¥–∞—Ö –ø–æ—Å–ª–µ –∞—Ä–µ—Å—Ç–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—è –≤–ª–∞—Å—Ç–∏, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –∏ —Å–∞–º—É —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å. –û–¥–Ω–∞–∫–æ —Ö—Ä–∞–º —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞ –≤ —ç—Ç–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è —É—Ü–µ–ª–µ–ª. –û—Ç –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –µ–≥–æ –∑–∞—â–∏—Ç–∏–ª —Å—Ç–∞—Ç—É—Å –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞. –ü–æ—Å–ª–µ –∞—Ä–µ—Å—Ç–∞ –æ—Ç—Ü–∞ –ü–∞–≤–ª–∞ –ö–Ω—è–∑–µ–≤–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª–µ–º —Å–æ–±–æ—Ä–∞ —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ–π –ü–∞–≤–µ–ª –õ—é–±–∏–º–æ–≤.

–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –≤–æ–π–Ω—ã –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Ö—Ä–∞–º–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ –≤–∞–∂–Ω–æ–µ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ. –ö–∞–∫ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –ø–æ—Å–ª–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ 4 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1943 –≥–æ–¥–∞ –ò.–í. –°—Ç–∞–ª–∏–Ω–∞ —Å –∏–µ—Ä–∞—Ä—Ö–∞–º–∏ –Ý—É—Å—Å–∫–æ–π –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏, –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–º—è–≥—á–∏–ª–æ —Å–≤–æ—é –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫—É –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫ –¶–µ—Ä–∫–≤–∏. –û–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–π —ç—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ª–∏–∫–≤–∏–¥–∞—Ü–∏—è –æ–±–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω—á–µ—Å—Ç–≤–∞, –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –ª–∏—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –±—ã–ª–æ–π –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫–∏ –≤–ª–∞—Å—Ç–µ–π. –í 1943 –≥–æ–¥—É –±—ã–ª —É–ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–µ–Ω –æ–±–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π —Å–æ–±–æ—Ä, —Å 1929 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏–π—Å—è –≤ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ë–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –Ω–∞ –ö–∞—Ç–∫–∏–Ω–æ–π –≥–æ—Ä–µ. –í –Ω–æ—è–±—Ä–µ 1944 –≥–æ–¥–∞ –±—ã–≤—à–∏–π –æ–±–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–µ—Ü –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ë–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ø—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ì–æ–ª–æ—É—à–∏–Ω –Ω–∞ –∏–∑–≤–æ–∑—á–∏–∫–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑ –≤ —Å–æ–±–æ—Ä –Ω–∞ –õ–∞–≤—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥–ª–∞–≤–Ω—É—é —Å–≤—è—Ç—ã–Ω—é –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è - –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫—É—é –∏–∫–æ–Ω—É –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏. –ü–æ—Å–ª–µ 3 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1936 –≥–æ–¥–∞ —Ö—Ä–∞–º –Ω–∞ –õ–∞–≤—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π, –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—è —á–∏—Å–ª–∏—Ç—å—Å—è –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º —Å–æ–±–æ—Ä–æ–º, –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è —Ç–∞–∫–æ–≤—ã–º –ª–∏—à—å —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤ –∏—é–Ω–µ 1946 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—É –ø—Ä–∏–±—ã–ª –Ω–æ–≤—ã–π —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—â–∏–π –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–µ–π –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∏–π (–≤ –º–∏—Ä—É –ë–æ—Ä–∏—Å –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –ö—Ä–æ—Ç–µ–≤–∏—á; 1889-1973).

–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –≤–æ–π–Ω—ã –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Ö—Ä–∞–º–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ –≤–∞–∂–Ω–æ–µ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ. –ö–∞–∫ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –ø–æ—Å–ª–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ 4 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1943 –≥–æ–¥–∞ –ò.–í. –°—Ç–∞–ª–∏–Ω–∞ —Å –∏–µ—Ä–∞—Ä—Ö–∞–º–∏ –Ý—É—Å—Å–∫–æ–π –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏, –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–º—è–≥—á–∏–ª–æ —Å–≤–æ—é –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫—É –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫ –¶–µ—Ä–∫–≤–∏. –û–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–π —ç—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ª–∏–∫–≤–∏–¥–∞—Ü–∏—è –æ–±–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω—á–µ—Å—Ç–≤–∞, –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –ª–∏—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –±—ã–ª–æ–π –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫–∏ –≤–ª–∞—Å—Ç–µ–π. –í 1943 –≥–æ–¥—É –±—ã–ª —É–ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–µ–Ω –æ–±–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π —Å–æ–±–æ—Ä, —Å 1929 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏–π—Å—è –≤ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ë–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –Ω–∞ –ö–∞—Ç–∫–∏–Ω–æ–π –≥–æ—Ä–µ. –í –Ω–æ—è–±—Ä–µ 1944 –≥–æ–¥–∞ –±—ã–≤—à–∏–π –æ–±–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–µ—Ü –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ë–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ø—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ì–æ–ª–æ—É—à–∏–Ω –Ω–∞ –∏–∑–≤–æ–∑—á–∏–∫–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑ –≤ —Å–æ–±–æ—Ä –Ω–∞ –õ–∞–≤—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥–ª–∞–≤–Ω—É—é —Å–≤—è—Ç—ã–Ω—é –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è - –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫—É—é –∏–∫–æ–Ω—É –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏. –ü–æ—Å–ª–µ 3 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1936 –≥–æ–¥–∞ —Ö—Ä–∞–º –Ω–∞ –õ–∞–≤—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π, –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—è —á–∏—Å–ª–∏—Ç—å—Å—è –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º —Å–æ–±–æ—Ä–æ–º, –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è —Ç–∞–∫–æ–≤—ã–º –ª–∏—à—å —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤ –∏—é–Ω–µ 1946 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—É –ø—Ä–∏–±—ã–ª –Ω–æ–≤—ã–π —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—â–∏–π –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–µ–π –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∏–π (–≤ –º–∏—Ä—É –ë–æ—Ä–∏—Å –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –ö—Ä–æ—Ç–µ–≤–∏—á; 1889-1973).

–í –Ω–∞—á–∞–ª–µ 1948 –≥–æ–¥–∞ –ø–æ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–µ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤—è—â–µ–≥–æ –∞—Ä—Ö–∏–µ—Ä–µ—è –≤ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–º —Å–æ–±–æ—Ä–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∏ –±–æ–ª—å—à–∏–µ –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω—ã: —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–æ—Å—å –ø–µ—Ä–µ–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–∏–µ –ª–µ–≤–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–¥–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞, —Å –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—è –≤ 1791 –≥–æ–¥—É –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–≤—è—Ç—ã–º –º—É—á–µ–Ω–∏–∫–∞–º –§–ª–æ—Ä—É –∏ –õ–∞–≤—Ä—É –∏ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–º—É—á–µ–Ω–∏–∫—É –î–∏–º–∏—Ç—Ä–∏—é –°–æ–ª—É–Ω—Å–∫–æ–º—É. 24 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1948 –≥–æ–¥–∞ –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∏–π –ø–µ—Ä–µ–æ—Å–≤—è—Ç–∏–ª –µ–≥–æ –≤–æ –∏–º—è –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–≥–æ –ì–µ–Ω–Ω–∞–¥–∏—è –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –õ—é–±–∏–º–æ–≥—Ä–∞–¥—Å–∫–æ–≥–æ.

–õ–µ—Ç–æ–º 1948 –≥–æ–¥–∞ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å–æ–±–æ—Ä –ø–æ—Å–µ—Ç–∏–ª –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å –Ý—É—Å—Å–∫–æ–π –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –°–≤—è—Ç–µ–π—à–∏–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –≤—Å–µ—è –Ý—É—Å–∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∏–π (–°–∏–º–∞–Ω—Å–∫–∏–π), —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–≤—à–∏–π –ø–æ–µ–∑–¥–∫—É –ø–æ –≤–æ–ª–∂—Å–∫–∏–º –≥–æ—Ä–æ–¥–∞–º. 7 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1948 –≥–æ–¥–∞, —Å–æ–π–¥—è —Å –ø–∞—Ä–æ—Ö–æ–¥–∞, –°–≤—è—Ç–µ–π—à–∏–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö –ê–ª–µ–∫—Å–∏–π –≤ —Å–µ–º—å —á–∞—Å–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –ø—Ä–∏–±—ã–ª –≤ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–∞–º, –≥–¥–µ –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–∏–ª—Å—è –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω–µ –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏. –ù–∞ —Ä—É–±–µ–∂–µ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã—Ö –∏ —à–µ—Å—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ –Ω–∞–¥ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–µ–π —Ä–µ–∑–∫–æ —É—Å–∏–ª–∏–ª—Å—è –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–π –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª—å. –í 1962 –≥–æ–¥—É –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–æ—Å—å "—Å–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å —Å–µ—Ç—å –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö —Ü–µ—Ä–∫–≤–µ–π –Ω–∞ 10-12 –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü", –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –≤–µ—Ä—É—é—â–∏—Ö –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª–æ –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–∏—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –ø–ª–∞–Ω –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–º –æ–±—ä–µ–º–µ. –ê –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 1963 –≥–æ–¥–∞ —É–≥—Ä–æ–∑–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤ –ø–æ—Å–ª–µ—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞–≤–∏—Å–ª–∞ –∏ –Ω–∞–¥ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–º —Å–æ–±–æ—Ä–æ–º. 30 –º–∞—è 1963 –≥–æ–¥–∞ —É–ø–æ–ª–Ω–æ–º–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–π –í.–ö. –ö—É–¥—Ä—è–≤—Ü–µ–≤ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—é –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–±–∫–æ–º–∞ –ö–ü–°–° –ê.–ì. –¶–≤–µ—Ç–∫–æ–≤—É –¥–æ–∫–ª–∞–¥–Ω—É—é –∑–∞–ø–∏—Å–∫—É "–û –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –º–µ—Ä–∞—Ö –ø–æ –±–æ—Ä—å–±–µ —Å —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–º–∏ –ø—Ä–µ–¥—Ä–∞—Å—Å—É–¥–∫–∞–º–∏". –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –≤ –∑–∞–ø–∏—Å–∫–µ - –≤ "—Ü–µ–ª—è—Ö —Å–Ω–∏–∂–µ–Ω–∏—è –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤" - –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–æ –∏–∑–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–ª–∞–Ω–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞.

–õ–µ—Ç–æ–º 1948 –≥–æ–¥–∞ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å–æ–±–æ—Ä –ø–æ—Å–µ—Ç–∏–ª –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å –Ý—É—Å—Å–∫–æ–π –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –°–≤—è—Ç–µ–π—à–∏–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –≤—Å–µ—è –Ý—É—Å–∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∏–π (–°–∏–º–∞–Ω—Å–∫–∏–π), —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–≤—à–∏–π –ø–æ–µ–∑–¥–∫—É –ø–æ –≤–æ–ª–∂—Å–∫–∏–º –≥–æ—Ä–æ–¥–∞–º. 7 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1948 –≥–æ–¥–∞, —Å–æ–π–¥—è —Å –ø–∞—Ä–æ—Ö–æ–¥–∞, –°–≤—è—Ç–µ–π—à–∏–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö –ê–ª–µ–∫—Å–∏–π –≤ —Å–µ–º—å —á–∞—Å–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –ø—Ä–∏–±—ã–ª –≤ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–∞–º, –≥–¥–µ –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–∏–ª—Å—è –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω–µ –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏. –ù–∞ —Ä—É–±–µ–∂–µ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã—Ö –∏ —à–µ—Å—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ –Ω–∞–¥ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–µ–π —Ä–µ–∑–∫–æ —É—Å–∏–ª–∏–ª—Å—è –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–π –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª—å. –í 1962 –≥–æ–¥—É –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–æ—Å—å "—Å–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å —Å–µ—Ç—å –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö —Ü–µ—Ä–∫–≤–µ–π –Ω–∞ 10-12 –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü", –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –≤–µ—Ä—É—é—â–∏—Ö –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª–æ –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–∏—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –ø–ª–∞–Ω –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–º –æ–±—ä–µ–º–µ. –ê –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 1963 –≥–æ–¥–∞ —É–≥—Ä–æ–∑–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤ –ø–æ—Å–ª–µ—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞–≤–∏—Å–ª–∞ –∏ –Ω–∞–¥ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–º —Å–æ–±–æ—Ä–æ–º. 30 –º–∞—è 1963 –≥–æ–¥–∞ —É–ø–æ–ª–Ω–æ–º–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–π –í.–ö. –ö—É–¥—Ä—è–≤—Ü–µ–≤ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—é –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–±–∫–æ–º–∞ –ö–ü–°–° –ê.–ì. –¶–≤–µ—Ç–∫–æ–≤—É –¥–æ–∫–ª–∞–¥–Ω—É—é –∑–∞–ø–∏—Å–∫—É "–û –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –º–µ—Ä–∞—Ö –ø–æ –±–æ—Ä—å–±–µ —Å —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–º–∏ –ø—Ä–µ–¥—Ä–∞—Å—Å—É–¥–∫–∞–º–∏". –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –≤ –∑–∞–ø–∏—Å–∫–µ - –≤ "—Ü–µ–ª—è—Ö —Å–Ω–∏–∂–µ–Ω–∏—è –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤" - –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–æ –∏–∑–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–ª–∞–Ω–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞.

–í –æ–¥–Ω—É –∏–∑ –Ω–æ—á–µ–π –∞–ø—Ä–µ–ª—è 1964 –≥–æ–¥–∞ –ø–æ–¥ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–æ–π –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏, –≤ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º–∞ –∏ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—è –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ—è –°–∞–≤–≤—ã –Ø–∫–∏–º—á—É–∫–∞, –≤ –∫—Ä—ã—Ç–æ–º –∞–≤—Ç–æ—Ñ—É—Ä–≥–æ–Ω–µ –≤ –í–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å–æ–±–æ—Ä –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑–µ–Ω–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ª–µ—Ç –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∞—è—Å—è –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω–∞—è –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–∞—è –∏–∫–æ–Ω–∞ –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏. –í—Å–ª–µ–¥ –∑–∞ —ç—Ç–∏–º –≤ –Ω–æ–≤—ã–π —Å–æ–±–æ—Ä —É–≤–µ–∑–ª–∏ –∏ —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω—ã–π –æ–±—Ä–∞–∑ —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ù–∏–∫–æ–ª—ã –ë–∞–±–∞–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–≤—à–∏–π –≤ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–º —Ö—Ä–∞–º–µ —Å –∫–æ–Ω—Ü–∞ 1929 –≥–æ–¥–∞. –í —Ä–∞–∑–≥–∞—Ä —ç—Ç–∏—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π, –≤ –º–∞–µ 1964 –≥–æ–¥–∞, –≤–ª–∞–¥—ã–∫–∞ –ù–∏–∫–æ–¥–∏–º - –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –ø—Ä–∞–≤—è—â–∏–π –∞—Ä—Ö–∏–µ—Ä–µ–π, —Å–ª—É–∂–∏–≤—à–∏–π –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ—Ç —è–≤–ª—è–ª—Å—è –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º —Å–æ–±–æ—Ä–æ–º - –±—ã–ª –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–æ–º –ê—Ä–≥–µ–Ω—Ç–∏–Ω—Å–∫–∏–º –∏ –Æ–∂–Ω–æ–∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏–º –∏ –ø–æ–∫–∏–Ω—É–ª –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—É.

–í–ª–∞—Å—Ç–∏ –Ω–∞–¥–µ—è–ª–∏—Å—å, —á—Ç–æ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –º–µ—Ä–∞–º–∏ –∏–º —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è —Å–Ω–∏–∑–∏—Ç—å –ø–æ—Å–µ—â–∞–µ–º–æ—Å—Ç—å —Ö—Ä–∞–º–∞ –Ω–∞ –õ–∞–≤—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π, –ø–æ—Å–ª–µ —á–µ–≥–æ –µ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—É–¥–µ—Ç –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è–º –ø—Ä–∏—Ö–æ–∂–∞–Ω, –Ω–æ–≤—ã–π —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—â–∏–π –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–∏ –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –ö–∞—Å—Å–∏–∞–Ω (–Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫–∏–π) —Å–≤–æ–∏–º —É–∫–∞–∑–æ–º –æ—Ç 14 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1964 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–∏–ª –≤ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–∞–º –Ω–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∫–ª–∏—Ä–∏–∫–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —à—Ç–∞—Ç–∞ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–∞ –ì–æ–ª—É–±–∞. –°–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ –ù.–°. –•—Ä—É—â–µ–≤–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–æ –∫ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ–º—É —Å–≤–µ—Ä—Ç—ã–≤–∞–Ω–∏—é –∞–Ω—Ç–∏—Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–π –∫–∞–º–ø–∞–Ω–∏–∏. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —Ö—Ä–∞–º —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞ –±—ã–ª —Å–ø–∞—Å–µ–Ω: –∏–∑ –ø–ª–∞–Ω–∞, —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —É–ø–æ–ª–Ω–æ–º–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–º –í.–ö. –ö—É–¥—Ä—è–≤—Ü–µ–≤—ã–º, –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ–≥–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –ø—É–Ω–∫—Ç - –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞ –≤ —Ö—Ä–∞–º –í–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ –î–µ–±—Ä–µ –∏ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ –ø—Ä–∏–ø–∏—Å–Ω—É—é.

–í–ª–∞—Å—Ç–∏ –Ω–∞–¥–µ—è–ª–∏—Å—å, —á—Ç–æ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –º–µ—Ä–∞–º–∏ –∏–º —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è —Å–Ω–∏–∑–∏—Ç—å –ø–æ—Å–µ—â–∞–µ–º–æ—Å—Ç—å —Ö—Ä–∞–º–∞ –Ω–∞ –õ–∞–≤—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π, –ø–æ—Å–ª–µ —á–µ–≥–æ –µ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—É–¥–µ—Ç –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è–º –ø—Ä–∏—Ö–æ–∂–∞–Ω, –Ω–æ–≤—ã–π —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—â–∏–π –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–∏ –µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø –ö–∞—Å—Å–∏–∞–Ω (–Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫–∏–π) —Å–≤–æ–∏–º —É–∫–∞–∑–æ–º –æ—Ç 14 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1964 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–∏–ª –≤ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–∞–º –Ω–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∫–ª–∏—Ä–∏–∫–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —à—Ç–∞—Ç–∞ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–∞ –ì–æ–ª—É–±–∞. –°–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ –ù.–°. –•—Ä—É—â–µ–≤–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–æ –∫ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ–º—É —Å–≤–µ—Ä—Ç—ã–≤–∞–Ω–∏—é –∞–Ω—Ç–∏—Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–π –∫–∞–º–ø–∞–Ω–∏–∏. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —Ö—Ä–∞–º —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞ –±—ã–ª —Å–ø–∞—Å–µ–Ω: –∏–∑ –ø–ª–∞–Ω–∞, —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —É–ø–æ–ª–Ω–æ–º–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–º –í.–ö. –ö—É–¥—Ä—è–≤—Ü–µ–≤—ã–º, –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ–≥–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –ø—É–Ω–∫—Ç - –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞ –≤ —Ö—Ä–∞–º –í–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ –î–µ–±—Ä–µ –∏ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ –ø—Ä–∏–ø–∏—Å–Ω—É—é.

22 –∏—é–ª—è –≤ —Ö–æ–¥–µ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –≤–∏–∑–∏—Ç–∞ –≤ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫—É—é –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏—é –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–∞–º –ø–æ—Å–µ—Ç–∏–ª –°–≤—è—Ç–µ–π—à–∏–π –ü–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –≤—Å–µ—è –Ý—É—Å–∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∏–π II. 30 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 2001 –≥–æ–¥–∞ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–æ—Å—å —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ 250-–ª–µ—Ç–∏—è –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ –∫–∞–º–Ω–µ, –≤ —Ö–æ–¥–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –∏–∑ –ë–æ–≥–æ—è–≤–ª–µ–Ω—Å–∫–æ-–ê–Ω–∞—Å—Ç–∞—Å–∏–∏–Ω–æ–≥–æ –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞ –∫ –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ-–ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–º—É —Ö—Ä–∞–º—É –ø—Ä–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª –∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã–π —Ö–æ–¥ —Å —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω–æ–π –§–µ–æ–¥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω–æ–π –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏.

Особо почитаемой святыней храма является старинная икона «Иоанн Златоуст» и Полонская икона Богоматери. Престольные праздники отмечают здесь 9 и 12 февраля, 27 сентября и 26 ноября.

По городу к храму можно подъехать на автобусе № 21, троллейбусе № 7, а также маршрутных автобусах № 21, 48, 49, 51, 56 (до остановки «Гражданпроект»).

10 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –±—ã–ª –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫ –ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω—ã –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏.

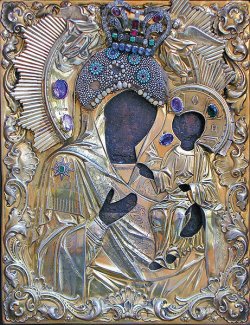

–ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–∞—è –∏–∫–æ–Ω–∞ –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏, —á—Ç–∏–º–∞—è —Å–≤—è—Ç—ã–Ω—è –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—ã, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ –≤–æ –∏–º—è —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—ã –∏ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Å–ø–∏—Å–∫–æ–º –°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω—ã –ü—Ä–µ—Å–≤—è—Ç–æ–π –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü—ã, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É —á–∞—Å—Ç–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–æ–π –°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫–æ–π –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω–æ–π –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏.

–ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–∞—è –∏–∫–æ–Ω–∞ –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏, —á—Ç–∏–º–∞—è —Å–≤—è—Ç—ã–Ω—è –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—ã, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ –≤–æ –∏–º—è —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—ã –∏ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Å–ø–∏—Å–∫–æ–º –°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω—ã –ü—Ä–µ—Å–≤—è—Ç–æ–π –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü—ã, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É —á–∞—Å—Ç–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–æ–π –°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫–æ–π –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω–æ–π –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏.

–ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –æ–±—Ä–∞–∑–∞:

День празднования — 28 июля (10 августа).

Образ написан на доске по типу Одигитрии. Первые упоминания об иконе относятся к XVII веку. Название иконы происходит от слово «полон», то есть плен. По преданию она явилась местному жителю накануне Пасхи, когда тот был в плену у турок. Пленник шёл мимо реки и заметил икону Божией Матери, разрубленную пополам. Он соединил половины, поставил икону под деревом, стал молиться перед ней и уснул. Когда он проснулся, то увидел, что находится на родине рядом с церковью, а под деревом стоит обретённая им икона. Бывший пленник поставил икону в церкви Преображения Господня на погосте Верховье, а на месте, куда Божия Матерь его перенесла вместе со своим образом, поставили памятный столб.

–ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∫—Ä–∞–µ–≤–µ–¥—ã –ø–æ–ª–∞–≥–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –∏–∑–±–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–º –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–º –±—ã–ª –ø–æ–º–µ—â–∏–∫ –í. –í. –ü–æ–ª–æ–∑–æ–≤, –≤–ª–∞–¥–µ–ª–µ—Ü –ø–æ–≥–æ—Å—Ç–∞ –í–µ—Ä—Ö–æ–≤—å–µ –≤ –ì–∞–ª–∏—á—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ. –í–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ-—Ç—É—Ä–µ—Ü–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã –æ–Ω –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –ø–ª–µ–Ω, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –±–æ–ª–µ–µ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ª–µ—Ç. –ü–æ–ª–æ–∑–æ–≤ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –æ—Ç—Ä–µ—á—å—Å—è –æ—Ç —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞, –∑–∞ —á—Ç–æ –±—ã–ª –ø—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä—ë–Ω –∫ —Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–æ–π –∫–∞–∑–Ω–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª–∏ —Ä–∞–±—Å—Ç–≤–æ–º –Ω–∞ –≥–∞–ª–µ—Ä–∞—Ö. –ù–∞ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ –æ–Ω –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º, –∫—Ç–æ –≤—ã–∂–∏–ª –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–∫—Ä—É—à–µ–Ω–∏—è, –∏ —Å–º–æ–≥ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω—É.

–í 1805 –≥–æ–¥—É —Ä—è–¥–æ–º —Å –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å—é –Ω–∞ –ø–æ–≥–æ—Å—Ç–µ –í–µ—Ä—Ö–æ–≤—å–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—É—é —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω—ã –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤ XX –≤–µ–∫–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π —Ö—Ä–∞–º –æ–±–≤–µ—Ç—à–∞–ª –∏ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏–ª—Å—è, –∏–∫–æ–Ω—É –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å–ª–∏ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–π –∏ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–º —Ä—è–¥—É –∏–∫–æ–Ω–æ—Å—Ç–∞—Å–∞. –ó–¥–µ—Å—å –æ–Ω–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –¥–æ 2002 –≥–æ–¥–∞. –ù—ã–Ω–µ –ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–∞—è –∏–∫–æ–Ω–∞ –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º—ã.

–ù–∞ —Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ –æ—á–Ω—É–ª—Å—è —Å–ø–∞—Å–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫, –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–π —Å—Ç–æ–ª–ø —Å–æ –°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫–æ–π –∏–∫–æ–Ω–æ–π –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏, –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–µ, –≤ 1805 –≥–æ–¥—É, –±—ã–ª–∞ –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å.

Полонская икона Божией Матери пребывала в церкви Преображения Господня на погосте Верховье (ныне село Спас-Верховье Судиславского района Костромской области), по левую руку от царских врат, как местночтимый образ. Когда старый храм обветшал, в ХХ веке была построена новая церковь. Полонская икона Божией Матери находилась в ней до 2002 года. Иконография: Иконографический тип — Одигитрия (Путеводительница).

–ë–æ–≥–æ–º–∞—Ç–µ—Ä—å –¥–µ—Ä–∂–∏—Ç –ü—Ä–µ–¥–≤–µ—á–Ω–æ–≥–æ –ú–ª–∞–¥–µ–Ω—Ü–∞ –Ω–∞ –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ. –ë–æ–≥–æ–º–ª–∞–¥–µ–Ω–µ—Ü –±–ª–∞–≥–æ—Å–ª–æ–≤–ª—è–µ—Ç –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–æ–π, –≤ –ª–µ–≤–æ–π –¥–µ—Ä–∂–∏—Ç —Å–≤–∏—Ç–æ–∫. –ù–∞ –∏–∫–æ–Ω—É –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–µ –±—ã–ª–∞ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–∞ —Å–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω–∞—è —Ä–∏–∑–∞. –ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–∞—è –∏–∫–æ–Ω–∞ –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–∞ –Ω–∞ –¥–æ—Å–∫–µ.

–ü–µ—Ä–≤–æ–µ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –æ–± –∏–∫–æ–Ω–µ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –∫ XVII –≤–µ–∫—É.

–í –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è, —Å 2002 –≥–æ–¥–∞, –ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–∞—è –∏–∫–æ–Ω–∞ –ë–æ–∂–∏–µ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–µ—Ç –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ó–ª–∞—Ç–æ—É—Å—Ç–∞ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–º–µ. –û–Ω–∞ –æ—á–µ–Ω—å –ø–æ—á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –∂–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –∏ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –∏–∑–ª–∏–≤–∞–ª–∞ —á—É–¥–µ—Å–∞ —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞—é—Ç –ø–∞–ª–æ–º–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –∏–∑ –¥–∞–ª—å–Ω–∏—Ö –º–µ—Å—Ç –Ω–∞ –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–µ–Ω–∏–µ —á—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω–æ–π –∏–∫–æ–Ω–µ.

–ú–û–õ–ò–¢–í–ê

–û –ü—Ä–µ—Å–≤—è—Ç–∞—è –ì–æ—Å–ø–æ–∂–µ –í–ª–∞–¥—ã—á–∏—Ü–µ –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü–µ! –°–æ —Å—Ç—Ä–∞—Ö–æ–º –º–Ω–æ–≥–∏–º –∏ –≤–µ—Ä–æ—é –∏ –ª—é–±–æ–≤–∏—é —Å–∏–µ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø–µ–Ω–∏–µ –¢–µ–±–µ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å—è—â–µ, –º–æ–ª–∏–º—Å—è –¢–∏ –ø—Ä–∏–ª–µ–∂–Ω–æ: –Ω–µ –∑–∞—Ç–≤–æ—Ä–∏ –Ω–∞–º –≥—Ä–µ—à–Ω—ã–º —â–µ–¥—Ä–æ—Ç –¢–≤–æ–∏—Ö, –í—Å–µ–Ω–µ–ø–æ—Ä–æ—á–Ω–∞—è, –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—Ä–∂–∏ –Ω–∞—Å –∫ –¢–µ–±–µ –ø—Ä–∏–±–µ–≥–∞—é—â–∏—Ö, –ú–∏–ª–æ—Å–µ—Ä–¥–∞—è, –Ω–æ –≤—Å–µ—Å–∏–ª—å–Ω—ã–º–∏ –¢–≤–æ–∏–º–∏ –º–æ–ª–∏—Ç–≤–∞–º–∏ –ø–æ–∫—Ä—ã–π –∏ –∑–∞—Å—Ç—É–ø–∏ –Ω–∞—Å, –æ—Ç –∏—Å–∫—É—à–µ–Ω–∏–π –∏ –±–µ–¥ –∏ —Å–∫–æ—Ä–±–µ–π, –æ—Ç –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω—ã—è —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –∏ –≤–µ—á–Ω—ã—Ö –º—É–∫ –∏–∑–±–∞–≤–ª—è—é—â–∏, –Ω–µ –∏–º–∞–º—ã –±–æ –∏–Ω—ã—è –ø–æ–º–æ—â–∏, –Ω–µ –∏–º–∞–º—ã –∏–Ω—ã—è –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã, —Ä–∞–∑–≤–µ –¢–µ–±–µ, –ü—Ä–µ—á–∏—Å—Ç–∞—è –î–µ–≤–æ. –°–º–∏—Ä–µ–Ω–Ω–æ —É–±–æ –∫ –¢–µ–±–µ –ø—Ä–∏–ø–∞–¥–∞—é—â–µ, –º–æ–ª–∏–º –¢—è, –ü—Ä–µ–±–ª–∞–≥–æ—Å–ª–æ–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –í–ª–∞–¥—ã—á–∏—Ü–µ: –ø—Ä–∏–∏–º–∏ –º–∏–ª–æ—Å—Ç–∏–≤–Ω–æ –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã, –ø—Ä–æ—à–µ–Ω–∏—è –∏ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–µ–Ω–∏—è –≤—Å–µ—Ö —Å –≤–µ—Ä–æ—é –ø—Ä–∏—Ç–µ–∫–∞—é—â–∏—Ö –∫ —Å–µ–º—É —á–µ—Å—Ç–Ω–æ–º—É –¢–≤–æ–µ–º—É –æ–±—Ä–∞–∑—É, –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å—è—â–∏ —è –°—ã–Ω—É –¢–≤–æ–µ–º—É, –¥–∞ –≤—Å–∏ –º—ã, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ –≤–µ–ª–∏—á–∏—è –¢–≤–æ—è –≤–æ—Å–ø–µ–≤–∞—é—â–µ, —Å–ø–æ–¥–æ–±–∏–º—Å—è –ù–µ–±–µ—Å–Ω–∞–≥–æ –¶–∞—Ä—Å—Ç–≤–∏—è –∏ —Ç–∞–º–æ —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ —Å–≤—è—Ç—ã–º–∏ –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–∏–º –ü—Ä–µ—á–µ—Å—Ç–Ω–æ–µ –∏ –í–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–æ–µ –∏–º—è –û—Ç—Ü–∞ –∏ –°—ã–Ω–∞ –∏ –°–≤—è—Ç–∞–≥–æ –î—É—Ö–∞, –≤–æ –≤–µ–∫–∏ –≤–µ–∫–æ–≤. –ê–º–∏–Ω—å.

–í–µ–ª–∏—á–∞–Ω–∏–µ

–í–µ–ª–∏—á–∞–µ–º –¢—è, –ü—Ä–µ—Å–≤—è—Ç–∞—è –î–µ–≤–æ, –ë–æ–≥–æ–∏–∑–±—Ä–∞–Ω–Ω–∞—è –û—Ç—Ä–æ–∫–æ–≤–∏—Ü–µ, –∏ —á—Ç–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑ –¢–≤–æ–π —Å–≤—è—Ç—ã–π, –∏–º–∂–µ —Ç–æ—á–∏—à–∏ –∏—Å—Ü–µ–ª–µ–Ω–∏—è –≤—Å–µ–º, —Å –≤–µ—Ä–æ—é –ø—Ä–∏—Ç–µ–∫–∞—é—â–∏–º.

–í–µ–ª–∏—á–∞–µ–º –¢—è, –ü—Ä–µ—Å–≤—è—Ç–∞—è –î–µ–≤–æ, –ë–æ–≥–æ–∏–∑–±—Ä–∞–Ω–Ω–∞—è –û—Ç—Ä–æ–∫–æ–≤–∏—Ü–µ, –∏ —á—Ç–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑ –¢–≤–æ–π —Å–≤—è—Ç—ã–π, –∏–º–∂–µ —Ç–æ—á–∏—à–∏ –∏—Å—Ü–µ–ª–µ–Ω–∏—è –≤—Å–µ–º, —Å –≤–µ—Ä–æ—é –ø—Ä–∏—Ç–µ–∫–∞—é—â–∏–º.

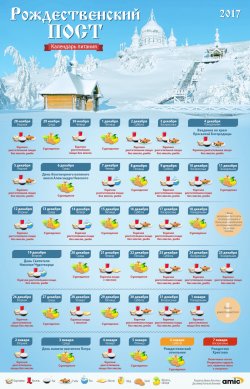

–° 28 –Ω–æ—è–±—Ä—è –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∞–µ—Ç —Ç.–Ω. —Å–æ—Ä–æ–∫–æ–¥–Ω–µ–≤–Ω—ã–π –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π, –∏–ª–∏ –§–∏–ª–∏–ø–ø–æ–≤ –ø–æ—Å—Ç (–Ω–∞–∫–∞–Ω—É–Ω–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω—É–µ—Ç—Å—è –ø–∞–º—è—Ç—å –∞–ø–æ—Å—Ç–æ–ª–∞ –§–∏–ª–∏–ø–ø–∞),–ø–æ—Å—Ç, –≥–æ—Ç–æ–≤—è—â–∏–π –Ω–∞—Å –∫ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—é —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞, –∏ –í–µ–ª–∏–∫–∏–π –ø–æ—Å—Ç, –ø—Ä–µ–¥—à–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫—É –í–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω–∏—è –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞, –¥–ª—è—Ç—Å—è –ø–æ —Å–æ—Ä–æ–∫ –¥–Ω–µ–π –∏ –∏–º–µ–Ω—É—é—Ç—Å—è –≤ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–º —É—Å—Ç–∞–≤–µ –ß–µ—Ç—ã—Ä–µ–¥–µ—Å—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞–º–∏.

¬´–ü–æ—Å—Ç –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω—Å–∫–æ–π –ß–µ—Ç—ã—Ä–µ–¥–µ—Å—è—Ç–Ω–∏—Ü—ã, ‚Äî –¥–æ–±–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Å–≤—è—Ç–∏—Ç–µ–ª—å –°–∏–º–µ–æ–Ω –°–æ–ª—É–Ω—Å–∫–∏–π, ‚Äî –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–∞–µ—Ç –ø–æ—Å—Ç –ú–æ–∏—Å–µ—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π, –ø–æ—Å—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å —Å–æ—Ä–æ–∫ –¥–Ω–µ–π –∏ —Å–æ—Ä–æ–∫ –Ω–æ—á–µ–π, –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–∫—Ä–∏–∂–∞–ª—è—Ö –Ω–∞—á–µ—Ä—Ç–∞–Ω–∏–µ —Å–ª–æ–≤–µ—Å –ë–æ–∂–∏–∏—Ö. –ê –º—ã, –ø–æ—Å—Ç—è—Å—å —Å–æ—Ä–æ–∫ –¥–Ω–µ–π, —Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞–µ–º –∏ –ø—Ä–∏–µ–º–ª–µ–º –∂–∏–≤–æ–µ –°–ª–æ–≤–æ –æ—Ç –î–µ–≤—ã, –Ω–∞—á–µ—Ä—Ç–∞–Ω–Ω–æ–µ –Ω–µ –Ω–∞ –∫–∞–º–Ω—è—Ö, –Ω–æ –≤–æ–ø–ª–æ—Ç–∏–≤—à–µ–µ—Å—è –∏ —Ä–æ–¥–∏–≤—à–µ–µ—Å—è, –∏ –ø—Ä–∏–æ–±—â–∞–µ–º—Å—è –ï–≥–æ –ë–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –ø–ª–æ—Ç–∏¬ª.

–õ—é–±–æ–π –º–Ω–æ–≥–æ–¥–Ω–µ–≤–Ω—ã–π –ø–æ—Å—Ç, –∏ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ, –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç –Ω–∞—Å –∫ –º–∞–∫—Å–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–º—É, –ø–æ–ª–Ω–æ—Ü–µ–Ω–Ω–æ–º—É –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—é –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∞. –¶–µ–ª—å –ø–æ—Å—Ç—è—â–µ–≥–æ—Å—è —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω–∏–Ω–∞ ‚Äî –¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ —Å–æ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–º –≤ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω—ã–π –¥–µ–Ω—å —Å—Ç–∞–ª–∞ –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤–∞–∂–Ω—ã–º —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ–º, –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –∏ —É—Å–∏–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –º–æ–ª–∏—Ç–≤–æ–π, –∏ –ø–æ–¥–≤–∏–≥–æ–º –≤–æ–∑–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è. –ß–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ç–µ–ª–æ –∏ –¥—É—à–∞ –≤–∑–∞–∏–º–Ω–æ –≤–ª–∏—è—é—Ç –¥—Ä—É–≥ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∞. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É, –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞—è —Å–µ–±—è –≤ —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –ø–ª–∞–Ω–µ (–Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤ –µ–¥–µ), –º—ã –ø–æ–º–æ–≥–∞–µ–º –∏ –¥—É—à–µ: –º—ã –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–µ–º —Ä–∞–∑–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –∏ –±–æ–ª—å—à–µ –∫–æ–Ω—Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∏—Ä—É–µ–º—Å—è –Ω–∞ –¥—É—Ö–æ–≤–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏: –º–æ–ª–∏—Ç–≤–µ, —Ä–∞–∑–º—ã—à–ª–µ–Ω–∏—è—Ö –æ –•—Ä–∏—Å—Ç–µ, –Ω–∞ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏–∏ –ï–≥–æ –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–µ–π.

–í —ç—Ç–æ—Ç –ø–æ—Å—Ç –≤ –ø–æ–Ω–µ–¥–µ–ª—å–Ω–∏–∫, —Å—Ä–µ–¥—É –∏ –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü—É –µ–¥–∞ —Å–∫–æ—Ä–æ–º–Ω–∞—è (—Ä–∞—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è) –±–µ–∑ –º–∞—Å–ª–∞, –º–∞—Å–ª–æ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–µ—Ç—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –¥–Ω–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–µ—Ç—Å—è –ø–∞–º—è—Ç—å –≤–µ–ª–∏–∫–∏—Ö —Å–≤—è—Ç—ã—Ö (–Ω–æ—è–±—Ä—å - 29, 30, –¥–µ–∫–∞–±—Ä—å - 6, 8, 13, 18, 22, 26, 2 —è–Ω–≤–∞—Ä—è). –í–æ –≤—Ç–æ—Ä–Ω–∏–∫, —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥, –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ –ø–æ—Å—Ç–∞ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–µ—Ç—Å—è –≤–∫—É—à–µ–Ω–∏–µ —Ä—ã–±—ã.

–í ¬´–¥–≤—É–Ω–∞–¥–µ—Å—è—Ç—ã–𬪠–ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫ –í–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –≤–æ —Ö—Ä–∞–º –ü—Ä–µ—Å–≤—è—Ç–æ–π –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü—ã, 4 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è —Ç–∞–∫–∂–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞—Ç—Å—è —Ä—ã–±–∞. –° 2 —è–Ω–≤–∞—Ä—è –¥–æ 7 (–Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞) —Ä—ã–±–∞ –Ω–µ –≤–∫—É—à–∞–µ—Ç—Å—è.

–¶–µ–ª—å —ç—Ç–æ–≥–æ –ø–æ—Å—Ç–∞ ‚Äì –≤ –¥—É—Ö–æ–≤–Ω–æ–º —Ç—Ä–µ–∑–≤–µ–Ω–∏–∏ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å —Å–µ–±—è –∫ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∞ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞, –ø—Ä–∏—à–µ—Å—Ç–≤–∏—è –≤ –º–∏—Ä –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—è. –ü–æ—Å—Ç ‚Äì –¥—É—Ö–æ–≤–Ω–æ–µ —É–ø—Ä–∞–∂–Ω–µ–Ω–∏–µ –≤ –≤–æ–∑–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–∏, –≤—Ä–µ–º—è –¥–ª—è –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞ ¬´–≤–Ω—É—Ç—Ä—å¬ª —Å–µ–±—è.