7 –∞–њ—А–µ–ї—П 2025. –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ

7 –∞–њ—А–µ–ї—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є—Е —З–∞–і –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—В—М –Я—А–µ—Б–≤—П—В—Г—О –Ф–µ–≤—Г, –Ъ–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –Њ—В –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞ –С–ї–∞–≥—Г—О –≤–µ—Б—В—М –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Њ—В –Э–µ–µ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Љ–Є—А–∞, –Ш–Ј–±–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–Є—А –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В –≥—А–µ—Е–∞, –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є—П –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є (–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ).

7 –∞–њ—А–µ–ї—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є—Е —З–∞–і –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—В—М –Я—А–µ—Б–≤—П—В—Г—О –Ф–µ–≤—Г, –Ъ–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –Њ—В –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞ –С–ї–∞–≥—Г—О –≤–µ—Б—В—М –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Њ—В –Э–µ–µ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Љ–Є—А–∞, –Ш–Ј–±–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–Є—А –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В –≥—А–µ—Е–∞, –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є—П –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є (–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ).

–Т –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є –Њ—В –Ы—Г–Ї–Є –≤ 1-–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ, 26-38 —Б—В. –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –≥. –Э–∞–Ј–∞—А–µ—В–µ –Ф–µ–≤–µ –Ь–∞—А–Є–Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ –С–ї–∞–≥—Г—О –≤–µ—Б—В—М вАУ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В –Э–µ–µ –Ь–µ—Б—Б–Є–Є. –Р–љ–≥–µ–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Х–є: ¬Ђ–Э–µ –±–Њ–є—Б—П –Ь–∞—А–Є—П, –Є–±–Њ –Ґ—Л –Њ–±—А–µ–ї–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М —Г –С–Њ–≥–∞. –Ш, –≤–Њ—В, –Ґ—Л —А–Њ–і–Є—И—М –°—Л–љ–∞ –Є –љ–∞–Ј–Њ–≤–µ—И—М –Х–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б. –Ю–љ –±—Г–і–µ—В –°—Л–љ–Њ–Љ –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–≥–Њ –Є –¶–∞—А—Б—В–≤—Г –Х–≥–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Ї–Њ–љ—Ж–∞¬ї. –Э–∞ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Ь–∞—А–Є–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –≤—Б–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В, –∞–љ–≥–µ–ї –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Х–є, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—Б—П —Б–Є–ї–Њ–є –Т—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞: ¬Ђ–Ф—Г—Е –°–≤—П—В—Л–є –љ–∞–є–і–µ—В –љ–∞ –Ґ–µ–±—П, –Є —Б–Є–ї–∞ –Т—Л—И–љ–µ–≥–Њ –Њ—Б–µ–љ–Є—В—М –Ґ–µ–±—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є —А–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ–Њ–µ –°–≤—П—В–Њ–µ –љ–∞—А–µ—З–µ—В—Б—П –°—Л–љ–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ¬ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ь–∞—А–Є—П —Б–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞: ¬Ђ–ѓ —А–∞–±–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –і–∞ –±—Г–і–µ—В –Ь–љ–µ –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤—Г —В–≤–Њ–µ–Љ—Г¬ї. –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ - —Н—В–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є.

–Т –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є –Њ—В –Ы—Г–Ї–Є –≤ 1-–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ, 26-38 —Б—В. –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –≥. –Э–∞–Ј–∞—А–µ—В–µ –Ф–µ–≤–µ –Ь–∞—А–Є–Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ –С–ї–∞–≥—Г—О –≤–µ—Б—В—М вАУ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В –Э–µ–µ –Ь–µ—Б—Б–Є–Є. –Р–љ–≥–µ–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Х–є: ¬Ђ–Э–µ –±–Њ–є—Б—П –Ь–∞—А–Є—П, –Є–±–Њ –Ґ—Л –Њ–±—А–µ–ї–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М —Г –С–Њ–≥–∞. –Ш, –≤–Њ—В, –Ґ—Л —А–Њ–і–Є—И—М –°—Л–љ–∞ –Є –љ–∞–Ј–Њ–≤–µ—И—М –Х–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б. –Ю–љ –±—Г–і–µ—В –°—Л–љ–Њ–Љ –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–≥–Њ –Є –¶–∞—А—Б—В–≤—Г –Х–≥–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Ї–Њ–љ—Ж–∞¬ї. –Э–∞ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Ь–∞—А–Є–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –≤—Б–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В, –∞–љ–≥–µ–ї –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Х–є, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—Б—П —Б–Є–ї–Њ–є –Т—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞: ¬Ђ–Ф—Г—Е –°–≤—П—В—Л–є –љ–∞–є–і–µ—В –љ–∞ –Ґ–µ–±—П, –Є —Б–Є–ї–∞ –Т—Л—И–љ–µ–≥–Њ –Њ—Б–µ–љ–Є—В—М –Ґ–µ–±—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є —А–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ–Њ–µ –°–≤—П—В–Њ–µ –љ–∞—А–µ—З–µ—В—Б—П –°—Л–љ–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ¬ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ь–∞—А–Є—П —Б–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞: ¬Ђ–ѓ —А–∞–±–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –і–∞ –±—Г–і–µ—В –Ь–љ–µ –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤—Г —В–≤–Њ–µ–Љ—Г¬ї. –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ - —Н—В–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є.

–≠—В–Њ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї (25 –Љ–∞—А—В–∞ –њ–Њ —Б—В. —Б—В–Є–ї—О) –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ (25 —П–љ–≤–∞—А—П –њ–Њ —Б—В. —Б—В–Є–ї—О).

–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–љ–≤–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞, –≤ –ї–Є—Ж–µ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –і–Њ–≤–µ—А–Є—В—М—Б—П –С–Њ–≥—Г. –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ, —Н—В–Њ –і–µ–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–є –≤–µ—Б—В–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞—И–ї–∞—Б—М —Б—А–µ–і–Є –ї—О–і–µ–є –Ф–µ–≤–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞—П –Ї –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—О –Є –і–Њ–≤–µ—А–Є—О –і–Њ —В–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З—В–Њ –Њ—В –Э–µ–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –°—Л–љ –С–Њ–ґ–Є–є.

–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–љ–≤–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞, –≤ –ї–Є—Ж–µ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –і–Њ–≤–µ—А–Є—В—М—Б—П –С–Њ–≥—Г. –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ, —Н—В–Њ –і–µ–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–є –≤–µ—Б—В–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞—И–ї–∞—Б—М —Б—А–µ–і–Є –ї—О–і–µ–є –Ф–µ–≤–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞—П –Ї –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—О –Є –і–Њ–≤–µ—А–Є—О –і–Њ —В–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З—В–Њ –Њ—В –Э–µ–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –°—Л–љ –С–Њ–ґ–Є–є.

–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Њ–±—Л—З–∞–µ–Љ –≤ –і–µ–љ—М –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –≤ –і–µ–љ—М, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –С–Њ–≥–∞ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –≤–Њ–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Є–Ј –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –њ—В–Є—Ж –љ–∞ –≤–Њ–ї—О.

–Т –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –≥—А–µ—Е–Њ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є- –ї–Є–±–Њ –і–µ–ї–∞–Љ–Є (—А–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є). –Ъ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ: ¬Ђ–Т –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ –і–∞–ґ–µ –њ—В–Є—З–Ї–∞ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ –љ–µ –≤—М–µ—В, –∞ –і–µ–≤–Є—Ж–∞ –Ї–Њ—Б—Г –љ–µ –Ј–∞–њ–ї–µ—В–∞–µ—В¬ї.

–Т –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞ —В—А–∞–њ–µ–Ј–µ –≤–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ —А—Л–±—Л.

–Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ –∞–і—А–µ—Б—Г —Г–ї. –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤–∞ –і.24 –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1804 –≥. (—В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П –Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –≤ 1904 –≥.) –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –° 1795 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—О —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –§–µ–Њ–і–Њ—А –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є (1770-1843), –і–µ–і –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥–∞ –Р. –Э. –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї –Ї—А–µ—Й–µ–љ –≤ 1796 –≥. –µ–≥–Њ —Б—Л–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –Њ—В–µ—Ж –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥–∞), —Б—В–∞–≤—И–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –µ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л, –Њ–≤–і–Њ–≤–µ–≤, –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–є –§–µ–Њ–і–Њ—А –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –±—А–∞—В–Є—О –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є –њ—А–Є–љ—П–ї –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –§–µ–Њ–і–Њ—А–Є—В.

–Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1929 –≥–Њ–і–∞ –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л—Е –µ–µ –≤–µ—А—Е–љ—П—П —З–∞—Б—В—М –Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ—Л. –Ф–Њ 2017 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П —Е–ї–µ–±–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і вДЦ 3. –Т 2007–≥. —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –° 2011 –≥–Њ–і–∞ –і–Њ —Б–µ–≥–Њ –і–љ—П –≤–µ–і—Г—В—Б—П —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –µ–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Э–Є–Ї–Њ–ї—Л –†–∞—В–љ–Њ–≥–Њ; –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М; –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ (1804).

–Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –≤ 1790-1804. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤ 1790-1804 –≥., –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Б–≥–Њ—А–µ–≤—И–µ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї—Л –†–∞—В–љ–Њ–≥–Њ. –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –§–µ–і–Њ—А –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –і–µ–і –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥–∞. –Я—А–µ–ґ–і–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ–± —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ—С–љ–љ–Њ–є –≤ 1770-—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ф–≤—Г—Б–≤–µ—В–љ—Л–є —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї –њ–Њ–і –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Ї—Г–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–ї–µ–є —Б –ї—О–Ї–∞—А–љ–∞–Љ–Є. –Э–Њ–≤–∞—П —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П —Б –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –Є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є –Є —И–∞—В—А–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П —Н–Ї–ї–µ–Ї—В–Є—З–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –≤ 1904. –Ч–∞–Ї—А—Л—В –≤ 1929, –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ—Л, —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Е–ї–µ–±–Њ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–Њ–Љ. –Т 2008 –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й—С–љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ.

–Т –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —Б–≤—П—В—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Н—В—Г —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О.

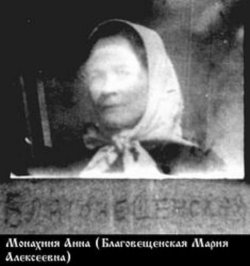

–Р–љ–љ–∞ (–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П) (1898 - 1938), –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж–∞.

–Я–∞–Љ—П—В—М 26 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, –≤ –°–Њ–±–Њ—А–µ –†–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ-–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –Є –≤ –°–Њ–±–Њ—А–µ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є.

–Ґ–∞–є–љ—Л–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤ 1920-—Е –≥–Њ–і–∞—Е. –Х–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Є —В–∞–є–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–µ–є –±—Л–ї–∞ –Ь–∞—А–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П, –≤ –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–µ вАУ –Р–љ–љ–∞, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є вАУ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П. –Х–є –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —Б—В–∞ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж —В–∞–є–љ–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Њ –і–∞–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–µ—Б—В—А—Л –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–±—Й–Є–љ–µ, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л–є –і–ї—П –≤–ї–∞—Б—В–µ–є —Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј–∞—А—В–µ–ї—М—О, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є—Ж. –Ю–Ї–Њ—А–Љ–ї—П–≤—И–Є–є –Њ–±—Й–Є–љ—Г –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Э–Є–Ї–Њ–љ (–І—Г–ї–Ї–Њ–≤) –љ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–µ—В –Є–љ–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–Є, –Є –ї–Є—И—М –Ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ—З–µ—А–Є –Ь–∞—А–Є–Є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –њ–∞—Б—В—Л—А—П —Б—В–Њ–ї—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Г–і–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–Є–љ–∞.

–Ґ–∞–є–љ—Л–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤ 1920-—Е –≥–Њ–і–∞—Е. –Х–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Є —В–∞–є–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–µ–є –±—Л–ї–∞ –Ь–∞—А–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П, –≤ –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–µ вАУ –Р–љ–љ–∞, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є вАУ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П. –Х–є –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —Б—В–∞ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж —В–∞–є–љ–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Њ –і–∞–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–µ—Б—В—А—Л –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–±—Й–Є–љ–µ, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л–є –і–ї—П –≤–ї–∞—Б—В–µ–є —Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј–∞—А—В–µ–ї—М—О, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є—Ж. –Ю–Ї–Њ—А–Љ–ї—П–≤—И–Є–є –Њ–±—Й–Є–љ—Г –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Э–Є–Ї–Њ–љ (–І—Г–ї–Ї–Њ–≤) –љ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–µ—В –Є–љ–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–Є, –Є –ї–Є—И—М –Ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ—З–µ—А–Є –Ь–∞—А–Є–Є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –њ–∞—Б—В—Л—А—П —Б—В–Њ–ї—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Г–і–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–Є–љ–∞.

–Э–µ—В —В–Њ—З–љ–Њ–є –і–∞—В—Л –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–∞, –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–µ—Б—В—А–∞ –Ь–∞—А–Є—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Р–љ–љ–Њ–є. –Ь–∞—А–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–Ї–Њ–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ю–љ–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Б–≤–µ—В –≤ 1894-–Љ –≥–Њ–і—Г, –≤ —Б–µ–ї–µ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≥–ї–µ–± –±–ї–Є–Ј –Я–Њ—И–µ—Е–Њ–љ—М—П, –≥–і–µ –µ—С –Њ—В–µ—Ж –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–њ–њ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–Є—З –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П –∞—А–µ—Б—В—Г –Є —Б—Б—Л–ї–Ї–µ. –Ь–∞—А–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –Я–Њ—И–µ—Е–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О. –≠—В–Њ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –µ–є –њ—А–∞–≤–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї.

–Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—В—М –±—Г–і—Г—Й–µ–є —В–∞–є–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї–∞—Е. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞—П —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –Њ–љ–∞ —В—А—Г–і–Є—В—Б—П –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є—Ж–µ–є –≤ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≥–ї–µ–±—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї–∞. –Я–∞–≤–ї–Њ-–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Љ–∞–ї–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ—Л —О–љ–Њ–є –Ь–∞—А–Є–Є, –Є –Њ–љ–∞ —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В –µ–≥–Њ, —Б—В–∞–≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–љ–∞ (–І—Г–ї–Ї–Њ–≤–∞). –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –≤ 21-–Љ –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П —Н—В–Њ–є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–±–Є—В–µ–ї–µ–є, –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В—Б—П —В–∞–є–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –њ–Њ–і –≤–Є–і–Њ–Љ –Ч–∞—Е–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј–∞—А—В–µ–ї–Є, –Ь–∞—А–Є—П –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –µ—С –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж.

–Т –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –Њ–љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—П: –њ–Њ—С—В –љ–∞ –Ї–ї–Є—А–Њ—Б–µ, —А–µ–≥–µ–љ—В—Г–µ—В, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –њ—З–µ–ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ (—Г —Б–µ—Б—В–µ—А —Б–≤–Њ—П –њ–∞—Б–µ–Ї–∞), —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—З–µ—В–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є (—Б–µ—Б—В—А—Л –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О). –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Е —В–∞–є–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —П–≤–љ–Њ–є –і–ї—П –≤–ї–∞—Б—В–µ–є, –Њ–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–µ—В—Б—П –∞—А–µ—Б—В—Г.

–Ш–і—С—В –≤–µ—Б–љ–∞ 1931-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –Ґ–µ—А—А–Њ—А –љ–∞–±–Є—А–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л, –Є–і–µ—В –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є—П. –Э–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –Р–љ–љ–∞ –љ–µ –≤—Л–і–∞—С—В —В–∞–є–љ—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—П –љ–∞–њ–∞–і–Ї–Є –љ–∞ –∞—А—В–µ–ї—М –Є —Б–≤–Њ–є –∞—А–µ—Б—В –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—В—М—Б—П —Б –Њ—В—Б—В–∞—О—Й–Є–Љ –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–Њ–Љ. –Х—С –і–Њ–≤–Њ–і—Л —Б—В–Њ–ї—М —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј-–њ–Њ–і –∞—А–µ—Б—В–∞. –Ю–±—Й–Є–љ–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –µ—С –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –≤ –Ь–∞–ї–Њ–≥—Г, –љ–Њ –Ј–∞ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–є –∞—А—В–µ–ї—М—Й–Є—Ж–µ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –Ю–У–Я–£ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –љ–µ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ. –І–µ–Ї–Є—Б—В–∞–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 31-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ —Б–µ—Б—В—А—Г –Р–љ–љ—Г –≤–љ–Њ–≤—М –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л–≤–∞—О—В, –∞ –≤ –∞–њ—А–µ–ї–µ 32-–≥–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О—В –Ї —В—А—С–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–∞–≥–µ—А–µ–є. –°—А–Њ–Ї –Њ–љ–∞ –Њ—В–±—Л–≤–∞–µ—В –≤ –Ш–Ґ–Ы –Э–Ъ–Т–Ф –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П –Р–љ–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є—Ж–µ–є —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Б–µ–ї–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–Ъ–Њ–ї–Њ–Ї—И–∞ –≤—Б–µ —В–Њ–є –ґ–µ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Ю–љ–∞ –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –≤–µ—А–љ–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–і–µ–∞–ї–∞–Љ.

–Э–Њ–≤—Л–є –∞—А–µ—Б—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Њ—Б–µ–љ—М—О 37-–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ—А—А–Њ—А –њ–Њ–ї—Л—Е–∞–ї –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ. –Ь–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П –Р–љ–љ–∞ –≤–µ–і—С—В —Б–µ–±—П —Б —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞—П—Б—М —Б –∞–±—Б—Г—А–і–љ—Л–Љ–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ –≤—Л–і–∞–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞. –Т –Љ–∞—А—В–µ 38-–≥–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–і–∞ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—Л—В–Њ–Ї, —В–∞–є–љ–∞—П –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П –Р–љ–љ–∞ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї –≤—Л—Б—И–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П. –Х—С —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –≤ –Љ–∞—А—В–µ 38-–≥–Њ –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–ї–Є –≤ –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ. –Э–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –µ–є –µ–і–≤–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ—А–Њ–Ї –ї–µ—В.

–Э–Њ–≤—Л–є –∞—А–µ—Б—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Њ—Б–µ–љ—М—О 37-–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ—А—А–Њ—А –њ–Њ–ї—Л—Е–∞–ї –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ. –Ь–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П –Р–љ–љ–∞ –≤–µ–і—С—В —Б–µ–±—П —Б —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞—П—Б—М —Б –∞–±—Б—Г—А–і–љ—Л–Љ–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ –≤—Л–і–∞–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞. –Т –Љ–∞—А—В–µ 38-–≥–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–і–∞ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—Л—В–Њ–Ї, —В–∞–є–љ–∞—П –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П –Р–љ–љ–∞ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї –≤—Л—Б—И–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П. –Х—С —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –≤ –Љ–∞—А—В–µ 38-–≥–Њ –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–ї–Є –≤ –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ. –Э–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –µ–є –µ–і–≤–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ—А–Њ–Ї –ї–µ—В.

7 –Љ–∞—А—В–∞ 1938 –≥–Њ–і–∞ —В—А–Њ–є–Ї–∞ –Э–Ъ–Т–Ф –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –µ–µ –Ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—Г.

–†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–∞ 11 –Љ–∞—А—В–∞ 1938 –≥–Њ–і–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–∞ –≤ –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –∞—А–µ—Б—В—Л –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—Л —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ–±—Й–Є–љ—Л, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–µ–є –≤ –Ї–Њ—А–љ–µ –µ–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М, —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П, –Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –µ–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–є –ґ–Є—В—М; –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Г—Е–Є—Й—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—В—М –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ–Є –≤–µ–ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї—Г—О –Њ–±—Й–Є–љ—Г —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є —Б –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Њ–є ¬Ђ–Э–Њ–≤–∞—П –і–µ—А–µ–≤–љ—П¬ї, –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞—А—Л, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–Є–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ї–∞–Ї —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л, —В–∞–Ї –Є –±—Л—В–Њ–≤—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ї–µ—В —З–ї–µ–љ—Л –Њ–±—Й–Є–љ—Л –≤—Л–Ї—Г–њ–Є–ї–Є —Г –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞—А–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞ ¬Ђ–Э–Њ–≤–∞—П –і–µ—А–µ–≤–љ—П¬ї —А–∞—Б–њ–∞–ї–∞—Б—М, –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –±—Л–ї —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ, –∞ –Њ–±—Й–Є–љ–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –і–Њ–ґ–Є–ї–∞ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 1990-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М.

–Ь–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П –Р–љ–љ–∞ (–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П) –±—Л–ї–∞ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ 25 –Љ–∞—П 1989 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ 1938 –≥–Њ–і—Г —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є –Є 26 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1989 –≥–Њ–і–∞ - –њ–Њ 1932 –≥–Њ–і—Г —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є.

–Я—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ–∞ –Ї –ї–Є–Ї—Г –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ–±–Њ—А–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 2000 –≥–Њ–і–∞

–Т 30-40-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –±—Л–ї–Є —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–µ.

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ф. –°., —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Б. –С–Њ—А—Й–Є–љ–Њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ - –≤ 1945 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Є –≤—Л—Б–ї–∞–љ –љ–∞ 5 –ї–µ—В.

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ъ. –Ш., —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –С—Г–є, –≤1931 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А—М —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ 5 –ї–µ—В.

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Я. –Т., —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –≤ 1930 –≥.

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Я–∞–≤–µ–ї –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З (1869-1922), —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –Т—Л—З—Г–≥–∞, –Ъ–Є–љ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±., –С—Г–є—Б–Ї–Є–є —Г–µ–Ј–і, —Б. –Ъ–Њ–љ—В–µ–µ–≤–Њ. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Б. –£—И–∞–Ї–Њ–≤–Њ, –Ъ–Њ–љ—В–µ–µ–≤–Њ, –Т—Л—З—Г–≥–∞. –°—Л–љ –Њ. –Я–∞–≤–ї–∞вАФ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –°–µ—А–≥–µ–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З (—А–Њ–і. –≤ 1889). –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ –≤—Л—Б—И–Є–µ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—Г—А—Б—Л. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–∞—Е. –Я–Њ—Б–ї–µ 1917 –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —Б–Њ–≤—Е–Њ–Ј–∞ –≤ —Г—Б–∞–і—М–±–µ –Я—А–Є–µ–Ј–ґ–µ–≤–Ї–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј–±–∞–љ–Ї–µ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1930-—Е –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј. –Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–≤—И–Є—Б—М, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї —Г—З–µ–±–љ–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б. —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ (–њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г—З—Е–Њ–Ј–µ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ—Б. –І–µ—А–љ–Њ—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞). –Ч–∞—В–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –љ–Њ–≤—Л–є –∞—А–µ—Б—В –Є —Б—Б—Л–ї–Ї–∞, –≥–і–µ, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Є —Г–Љ–µ—А. –Ц–µ–љ–∞: –Т–∞—А–≤–∞—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П (–Ь–µ–і–Є–Њ–Ї—А–Є—В—Б–Ї–∞—П) (24.10.1893вАУ1978).

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З (1894-1937), —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї., –Т–µ—В–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б.–С–µ–ї—Л—И–µ–≤–Њ. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1894 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±., –Т–µ—В–ї—Г–ґ—Б–Ї–Є–є —Г., —Б. –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Т 1916 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є —Б—В–∞–ї —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ. –І–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і, –≤ 1918 –≥. —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –љ–∞ –Ї—Г—А—Б—Л –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л –і–Њ—И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П, –≤ 1919 –≥. –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г –Є —Б—В–∞–ї —Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М. –Т 1922 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є–љ—П–ї —Б–∞–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Т 1930-–Љ –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Ј–∞ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є. –С—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –њ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –≤ –і–µ–љ—М —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –Ї –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є –Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–Є—П. –І–µ—А–µ–Ј 7 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –µ–≥–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї. –Т–љ–Њ–≤—М –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –≤ 1937–≥–Њ–і—Г. –Ю–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –∞—А–µ—Б—В–µ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ–ї–µ–њ—Л–Љ вАФ –±—Г–і—В–Њ –Њ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –і–µ—А–ґ–∞–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В, –і—А—Г–≥–Є–µ вАФ –Њ—В—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ–і—Ж—Л –Є —В.–њ. –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ 6 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1937 –≥. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ: —В—А–Њ–є–Ї–∞ 11 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1937 –≥., –Њ–±–≤.: 58-10 —З.1, 58-11. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А: –Т–Ь–Э –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ 28 –љ–Њ—П–±—А—П 1937 –≥. –Я–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П.

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Я–∞–≤–µ–ї –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–Њ–≤–Є—З –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є вАУ (1873 -?). –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–µ–ї–∞ –®–∞—Е–Њ–≤–Њ –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ 30 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1937 –≥–Њ–і–∞. –Ю–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ: –Р–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—П. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А 5 –љ–Њ—П–±—А—П 1937 –≥–Њ–і–∞: 10 –ї–µ—В –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л. –†–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1962 –≥–Њ–і–∞.

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Я–∞–≤–µ–ї –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–Њ–≤–Є—З –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є вАУ (1873 -?). –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–µ–ї–∞ –®–∞—Е–Њ–≤–Њ –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ 30 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1937 –≥–Њ–і–∞. –Ю–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ: –Р–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—П. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А 5 –љ–Њ—П–±—А—П 1937 –≥–Њ–і–∞: 10 –ї–µ—В –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л. –†–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1962 –≥–Њ–і–∞.

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–Њ–≤–Є—З –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є(1869-?) —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ. –Т 1898 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є: –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±., –Я–Њ—И–µ—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–є —Г–µ–Ј–і, —Б. –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≥–ї–µ–±—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞ –°–Њ–≥–µ, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–≤–≤. –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Є –У–ї–µ–±–∞. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П (–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ 05.12.1892). –Ъ–∞–љ–і–Є–і–∞—В –≤ —З–ї–µ–љ—Л –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ (1904вАУ1913), —З–ї–µ–љ –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ (1913вАУ1916), –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є (–≤ 1920-—Е). –Ф–µ–њ—Г—В–∞—В –Њ—В –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–ї–∞—Е. –І–ї–µ–љ —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ –Я–Њ—И–µ—Е–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г. –Ф–µ–њ—Г—В–∞—В –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ—И–µ—Е–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Ј–і–∞, –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Ј–і–∞ (1910, 1914). –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М –≤ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≥–ї–µ–±—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є –У–Њ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. 9 –љ–Њ—П–±—А—П 1929 –≥–Њ–і–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –≤ ¬Ђ–њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Е–Њ—А. 3 —П–љ–≤–∞—А—П 1930 –≥–Њ–і–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞ —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞. –£ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ—Б–Њ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї–Њ 5 –і–µ—В–µ–є:

–Ф–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –≤ —Б. –С–Њ—А—Й–Є–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Я–ї–∞—В–Њ–љ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є.

–Т –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ–∞–Љ—П—В—М –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П (—Б–Љ–µ—А—В–Є) —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞, –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є (+1925). –Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ —Е—А–∞–Љ –≤ –Љ–Є–Ї—А–Њ—А–∞–є–Њ–љ–µ –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –•—А–∞–Љ –±—Л–ї –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –≤ 2002–≥–Њ–і—Г.

–Я—А–µ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞, –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є (+ 1925 –≥.), –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—В –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М 7 –∞–њ—А–µ–ї—П. –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ґ–Є—Е–Њ–љ –±—Л–ї –Є–Ј–±—А–∞–љ –љ–∞ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И—Г—О –Ї–∞—Д–µ–і—А—Г 5 (18) –љ–Њ—П–±—А—П 1917 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –°–Њ–±–Њ—А–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –Х–≥–Њ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Л–њ–∞–ї–Њ –љ–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є вАУ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О 1917 –≥–Њ–і–∞ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И—Г—О –Ј–∞—В–µ–Љ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г. –Т–µ—Б–љ–Њ–є 1923 –≥–Њ–і–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –Є –љ–Њ—В—Л –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞ —А—П–і–∞ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ –≤—Л–љ—Г–і–Є–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞. 27 –Є—О–љ—П 1923 –≥–Њ–і–∞ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і —Б—В—А–∞–ґ–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г.

–Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1925 –≥–Њ–і–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞ —Г—Е—Г–і—И–Є–ї–Њ—Б—М. –Х–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –Є–Ј –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –≥–і–µ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ—Г—О –Ї–ї–Є–љ–Є–Ї—Г –С–∞–Ї—Г–љ–Є–љ–∞ –љ–∞ –Ю—Б—В–Њ–ґ–µ–љ–Ї–µ. –І—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –±–ї–Є–Ј–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–є –і–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤—Л–±–Њ—А–Њ–≤ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞. 7 –∞–њ—А–µ–ї—П (–љ. —Б—В.) –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е—Г —Б—В–∞–ї–Њ –µ—Й–µ —Е—Г–ґ–µ, –∞ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—З–Є –Њ–љ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Э—Г, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г¬ї.

–Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1925 –≥–Њ–і–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞ —Г—Е—Г–і—И–Є–ї–Њ—Б—М. –Х–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –Є–Ј –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –≥–і–µ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ—Г—О –Ї–ї–Є–љ–Є–Ї—Г –С–∞–Ї—Г–љ–Є–љ–∞ –љ–∞ –Ю—Б—В–Њ–ґ–µ–љ–Ї–µ. –І—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –±–ї–Є–Ј–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–є –і–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤—Л–±–Њ—А–Њ–≤ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞. 7 –∞–њ—А–µ–ї—П (–љ. —Б—В.) –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е—Г —Б—В–∞–ї–Њ –µ—Й–µ —Е—Г–ґ–µ, –∞ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—З–Є –Њ–љ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Э—Г, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г¬ї.

12 –∞–њ—А–µ–ї—П 1925 –≥–Њ–і–∞, –њ—А–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Ґ–Є—Е–Њ–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –≤ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ. –Т 1989 –≥–Њ–і—Г –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞ –≤ –ї–Є–Ї–µ —Б–≤—П—В—Л—Е –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П. –Т 1992 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б–Ї–ї–µ–њ–µ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є.

12 –∞–њ—А–µ–ї—П 1925 –≥–Њ–і–∞, –њ—А–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Ґ–Є—Е–Њ–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –≤ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ. –Т 1989 –≥–Њ–і—Г –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞ –≤ –ї–Є–Ї–µ —Б–≤—П—В—Л—Е –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П. –Т 1992 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б–Ї–ї–µ–њ–µ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є.

–Т —Е—А–∞–Љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ —Б–≤—П—В—Л–љ–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ - —З–∞—Б—В–Є—З–Ї–∞ –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–µ–є –Є –µ–≥–Њ –љ–∞–њ–µ—А—Б—В–љ—Л–є (–љ–∞–≥—А—Г–і–љ—Л–є) —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ—Б—В.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –≥. –С—Г–є, –≤ —Б. –Ш–≥–Њ–і–Њ–≤–Њ, –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ —Б. –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В, –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤–Њ, –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–Ь—Л –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л, –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б. –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, —Б. –Ы–µ–≥–ї–Њ–≤–∞, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–Њ–≥. –Ы–Њ–≥–∞—А–Є, —Б. –Т–∞–≥–∞–љ–Њ–≤–Њ, –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≥. –Э–µ—А–µ—Е—В—Л, —Б. –•—А–Є–њ–µ–ї–Њ–≤–∞, –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Ж-–≤—М –љ–∞ —А. –Ь–Њ–љ–Ј–µ, —Б. –Ь—Л—И–Ї–Є–љ–∞, –љ–∞ –£–љ–Њ—А–ґ–µ, –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –°–Ї–Њ—А–Њ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤–∞, –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≥. –°—Г–і–∞—П.

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М.

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В –±—Л–ї –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–µ–Љ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, ¬Ђ–≥–і–µ –Њ–љ –ґ–Є–ї —Г –Љ–Њ—Й–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –С–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї вАУ —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVI –≤–µ–Ї–∞, –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –і–ї—П –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П, –Њ–љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є (–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ-–Ь–Њ–љ–Ј–µ–љ—Б–Ї–Є–є) –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Р–і—А–Є–∞–љ–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ—М—О. 12 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1595 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г.

–Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ—А–µ–ґ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –≤ 40 –Ї–Љ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–µ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –С—Г—П. –Ъ–Њ—А–µ–ґ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–ї–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Њ–±—И–Є—А–љ—Г—О –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є —Б–ї–Є—П–љ–Є–Є —А–µ–Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –Є –Т–µ–Ї—Б—Л, –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ —А–µ–Ї–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –Є –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –µ–µ –њ—А–Є—В–Њ–Ї—Г –Ъ–Њ—А–µ–≥–µ. –Т —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Ъ–Њ—А–µ–ґ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –Є —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–µ–є, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ –і—А–µ–Љ—Г—З–Є–Љ–Є –ї–µ—Б–∞–Љ–Є. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П 1602 –≥–Њ–і–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–і—А–Є–∞–љ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї —Е–ї–µ–± –≤—Б–µ–Љ –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П; –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –ї—О–і–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–є –Њ–Ї—А—Г–≥–Є –Є –і–∞–ґ–µ –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–µ–є. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—А–µ–≤–љ–Є. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ XV-XVI –≤–µ–Ї–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ъ–Њ—А–µ–ґ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –љ–µ —А–∞–Ј –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–±–µ–≥–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —В–∞—В–∞—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥—А–∞–±–Є–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Є—Е –≤ –њ–ї–µ–љ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–Є—О –Ј–µ–Љ–ї–Є, –≥–і–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є—Б—М –ї–µ—В–Њ–Љ 1536 –≥–Њ–і–∞. –Т 1618 –≥–Њ–і—Г, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—Ж–Є–Є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–Є–ї –Є —Б–ґ–µ–≥ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Т 1684 –≥–Њ–і—Г –Ї –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤—Г –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О –±—Л–ї –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ –£–љ–Њ—А–Њ–ґ—Б–Ї–Є–є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М (—Б. –£–љ–Њ—А–Њ–ґ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Т–µ–Ї—Б–µ –≤ 10 –Ї–Љ –Њ—В –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞). –Т 1724 –≥–Њ–і—Г –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Г, –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є–ї–Є –Ї –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ, –Њ–љ–Є —З–∞—Б—В–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є –Њ—В –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤. –Т 1764 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –±—Л–≤—И–µ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є –Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М –≤ 1798 –≥–Њ–і—Г. –Т —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—Л –≤ —З–µ—Б—В—М –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞, –≤ —З–µ—Б—В—М –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –Є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞.

–Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ—А–µ–ґ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –≤ 40 –Ї–Љ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–µ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –С—Г—П. –Ъ–Њ—А–µ–ґ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–ї–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Њ–±—И–Є—А–љ—Г—О –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є —Б–ї–Є—П–љ–Є–Є —А–µ–Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –Є –Т–µ–Ї—Б—Л, –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ —А–µ–Ї–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –Є –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –µ–µ –њ—А–Є—В–Њ–Ї—Г –Ъ–Њ—А–µ–≥–µ. –Т —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Ъ–Њ—А–µ–ґ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –Є —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–µ–є, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ –і—А–µ–Љ—Г—З–Є–Љ–Є –ї–µ—Б–∞–Љ–Є. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П 1602 –≥–Њ–і–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–і—А–Є–∞–љ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї —Е–ї–µ–± –≤—Б–µ–Љ –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П; –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –ї—О–і–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–є –Њ–Ї—А—Г–≥–Є –Є –і–∞–ґ–µ –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–µ–є. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—А–µ–≤–љ–Є. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ XV-XVI –≤–µ–Ї–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ъ–Њ—А–µ–ґ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –љ–µ —А–∞–Ј –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–±–µ–≥–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —В–∞—В–∞—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥—А–∞–±–Є–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Є—Е –≤ –њ–ї–µ–љ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–Є—О –Ј–µ–Љ–ї–Є, –≥–і–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є—Б—М –ї–µ—В–Њ–Љ 1536 –≥–Њ–і–∞. –Т 1618 –≥–Њ–і—Г, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—Ж–Є–Є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–Є–ї –Є —Б–ґ–µ–≥ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Т 1684 –≥–Њ–і—Г –Ї –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤—Г –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О –±—Л–ї –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ –£–љ–Њ—А–Њ–ґ—Б–Ї–Є–є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М (—Б. –£–љ–Њ—А–Њ–ґ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Т–µ–Ї—Б–µ –≤ 10 –Ї–Љ –Њ—В –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞). –Т 1724 –≥–Њ–і—Г –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Г, –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є–ї–Є –Ї –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ, –Њ–љ–Є —З–∞—Б—В–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є –Њ—В –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤. –Т 1764 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –±—Л–≤—И–µ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є –Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М –≤ 1798 –≥–Њ–і—Г. –Т —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—Л –≤ —З–µ—Б—В—М –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞, –≤ —З–µ—Б—В—М –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –Є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–µ–ї–∞ –Ъ—Г—А–Є–ї–Њ–≤–Њ, –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—В –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–∞, –Р–і—А–Є–∞–љ–∞ –Є –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є—П –Ь–Њ–љ–Ј–µ–љ—Б–Ї–Є—Е, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –≤ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–∞—Е –•–• –≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–µ–ї–∞ –Ъ—Г—А–Є–ї–Њ–≤–Њ, –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—В –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–∞, –Р–і—А–Є–∞–љ–∞ –Є –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є—П –Ь–Њ–љ–Ј–µ–љ—Б–Ї–Є—Е, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –≤ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–∞—Е –•–• –≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є.

–Я–∞–Љ—П—В—М 27 –Љ–∞—П (9 –Є—О–љ—П) –Є 12 (25) –і–µ–Ї–∞–±—А—П.

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –≥. –С—Г—П

–Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –С—Г—П - –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —З–µ—В—Л—А–µ—Е—К—П—А—Г—Б–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є. –Я–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1810 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є. –Т –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤—Г —Е—А–∞–Љ–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П, –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ—П –Я–µ—В—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞, –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А I –С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –≤—Б–µ–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–µ–є—И–µ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —В—Л—Б—П—З—Г —А—Г–±–ї–µ–є –∞—Б—Б–Є–≥–љ–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ.

–Т —Б–Њ–±–Њ—А–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —З–µ—В—Л—А–µ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞: –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ вАУ –≤ —З–µ—Б—В—М –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л; –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ —В–µ–њ–ї–Њ–Љ вАУ –≤–Њ –Є–Љ—П –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –≤–Њ –Є–Љ—П –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Њ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Л. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 20-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XX –≤–µ–Ї–∞ —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В –і–ї—П –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–є. –° 1934 –≥–Њ–і–∞ –≤ –љ–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П —Е–ї–µ–±–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і. –Т 2004 –≥–Њ–і—Г –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Т 2010 –≥–Њ–і—Г —Е—А–∞–Љ –Њ—В—А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ, –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В—Б—П –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Т –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є: –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞—П, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–∞—П –Є –ѓ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–њ. –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞—Е: ¬Ђ–¶–∞—А—М –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ш–≤–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є¬ї вАУ –≤—Б–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –≤ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –≤—Л–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е —А–Є–Ј–∞—Е, —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ –≤–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є; –Є–Ї–Њ–љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Л –Я—П—В–љ–Є—Ж—Л вАУ –≤ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –≤—Л–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є —А–Є–Ј–µ, –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–∞—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є; –љ–∞–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В —И–µ—Б—В–Є–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–є, –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–є, –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–Є–њ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Њ–Љ –і—А–µ–≤–µ –њ—П—В—М —З–∞—Б—В–Є—Ж –Љ–Њ—Й–µ–є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, –Ј–∞–ї–Є—В—Л—Е –≤–Њ—Б–Ї–Њ–Љ–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–є, –Є —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞ –і—А–µ–≤–∞ –Ї—А–µ—Б—В–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П.

–Т —Б–Њ–±–Њ—А–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —З–µ—В—Л—А–µ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞: –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ вАУ –≤ —З–µ—Б—В—М –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л; –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ —В–µ–њ–ї–Њ–Љ вАУ –≤–Њ –Є–Љ—П –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –≤–Њ –Є–Љ—П –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Њ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Л. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 20-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XX –≤–µ–Ї–∞ —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В –і–ї—П –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–є. –° 1934 –≥–Њ–і–∞ –≤ –љ–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П —Е–ї–µ–±–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і. –Т 2004 –≥–Њ–і—Г –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Т 2010 –≥–Њ–і—Г —Е—А–∞–Љ –Њ—В—А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ, –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В—Б—П –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Т –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є: –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞—П, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–∞—П –Є –ѓ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–њ. –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞—Е: ¬Ђ–¶–∞—А—М –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ш–≤–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є¬ї вАУ –≤—Б–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –≤ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –≤—Л–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е —А–Є–Ј–∞—Е, —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ –≤–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є; –Є–Ї–Њ–љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Л –Я—П—В–љ–Є—Ж—Л вАУ –≤ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –≤—Л–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є —А–Є–Ј–µ, –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–∞—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є; –љ–∞–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В —И–µ—Б—В–Є–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–є, –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–є, –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–Є–њ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Њ–Љ –і—А–µ–≤–µ –њ—П—В—М —З–∞—Б—В–Є—Ж –Љ–Њ—Й–µ–є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, –Ј–∞–ї–Є—В—Л—Е –≤–Њ—Б–Ї–Њ–Љ–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–є, –Є —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞ –і—А–µ–≤–∞ –Ї—А–µ—Б—В–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П.

–Ґ—А–Њ–њ–∞—А—М, –≥–ї–∞—Б 4:

–Ф–љ–µ—Б—М —Б–њ–∞—Б–µћБ–љ–Є—П –љ–∞ћБ—И–µ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–ЄћБ–Ј–љ–∞,/ –Є –µћБ–ґ–µ –Њ—В –≤–µћБ–Ї–∞ —В–∞ћБ–Є–љ—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї–µћБ–љ–Є–µ:/ –°—Л–љ –С–ЊћБ–ґ–Є–є, –°—Л–љ –Ф–µћБ–≤—Л –±—Л–≤–∞ћБ–µ—В,/ –Є –У–∞–≤—А–Є–ЄћБ–ї –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞ћБ—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Б—В–≤—ГћБ–µ—В./ –Ґ–µћБ–Љ–ґ–µ –Є –Љ—Л —Б –љ–Є–Љ –С–Њ–≥–Њ—А–ЊћБ–і–Є—Ж–µ –≤–Њ–Ј–Њ–њ–Є–ЄћБ–Љ:/ —А–∞ћБ–і—Г–є—Б—П, –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞ћБ—В–љ–∞—П,// –У–Њ—Б–њ–ЊћБ–і—М —Б –Ґ–Њ–±–ЊћБ—О.

–Ъ–Њ–љ–і–∞–Ї, –≥–ї–∞—Б 8:

–Т–Ј–±—А–∞ћБ–љ–љ–Њ–є –Т–Њ–µ–≤–ЊћБ–і–µ –њ–Њ–±–µ–і–ЄћБ—В–µ–ї—М–љ–∞—П,/ —ПћБ–Ї–Њ –Є–Ј–±–∞ћБ–≤–ї—М—И–µ—Б—П –Њ—В –Ј–ї—Л—Е,/ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞ћБ—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ—Б–њ–Є—Б—ГћБ–µ–Љ –Ґ–Є —А–∞–±–ЄћБ –Ґ–≤–Њ–ЄћБ, –С–Њ–≥–Њ—А–ЊћБ–і–Є—Ж–µ,/ –љ–Њ, —ПћБ–Ї–Њ –Є–Љ—ГћБ—Й–∞—П –і–µ—А–ґ–∞ћБ–≤—Г –љ–µ–њ–Њ–±–µ–і–ЄћБ–Љ—Г—О,/ –Њ—В –≤—Б—ПћБ–Ї–Є—Е –љ–∞—Б –±–µ–і —Б–≤–Њ–±–Њ–і–ЄћБ, –і–∞ –Ј–Њ–≤–µћБ–Љ –Ґ–ЄћБ:// —А–∞ћБ–і—Г–є—Б—П, –Э–µ–≤–µћБ—Б—В–Њ –Э–µ–љ–µ–≤–µћБ—Б—В–љ–∞—П.

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Б—В–≤—ГћБ–є, –Ј–µ–Љ–ї–µћБ, —А–∞ћБ–і–Њ—Б—В—М –≤–µћБ–ї–Є—О,/ —Е–≤–∞–ї–ЄћБ—В–µ, –Э–µ–±–µ—Б–∞ћБ, –С–ЊћБ–ґ–Є—О —Б–ї–∞ћБ–≤—Г.

–ѓћБ–Ї–Њ –Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µћБ–љ–љ–Њ–Љ—Г –С–ЊћБ–ґ–Є—О –Ї–Є–≤–ЊћБ—В—Г,/ –і–∞ –љ–Є–Ї–∞ћБ–Ї–Њ–ґ–µ –Ї–ЊћБ—Б–љ–µ—В—Б—П —А—Г–Ї–∞ћБ —Б–Ї–≤–µћБ—А–љ—Л—Е. / –£—Б—В–љ–µћБ –ґ–µ –≤–µћБ—А–љ—Л—Е, –С–Њ–≥–Њ—А–ЊћБ–і–Є—Ж–µ, –љ–µ–Љ–ЊћБ–ї—З–љ–Њ,/ –≥–ї–∞—Б –РћБ–љ–≥–µ–ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞ћБ—О—Й–µ,/ —Б —А–∞ћБ–і–Њ—Б—В–Є—О –і–∞ –≤–Њ–њ–Є—ОћБ—В:/ –†–∞ћБ–і—Г–є—Б—П, –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞ћБ—В–љ–∞—П,/ –У–Њ—Б–њ–ЊћБ–і—М —Б –Ґ–Њ–±–ЊћБ—О.

–Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞

–Ю, –Я—А–µ—Б–≤—П—В–∞ћБ—П, –С–Њ–≥–Њ–Є–Ј–±—А–∞ћБ–љ–љ–∞—П –Ф–µћБ–≤–Њ, –°–≤—П—В–∞ћБ–≥–Њ –£—В–µћБ—И–Є—В–µ–ї—П –Ф—ГћБ—Е–∞ –Т—Б–µ–љ–µ–њ–Њ—А–ЊћБ—З–љ–∞—П –Э–µ–≤–µћБ—Б—В–Њ, –Я—А–µ–±–Њ–ґ–µћБ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞–≥–Њ –ґ–µ –Ю—В—Ж–∞ћБ –Э–µ–±–µћБ—Б–љ–∞–≥–Њ –Ф—Й–µ—А—М –Я—А–µ–≤–Њ–ґ–і–µ–ї–µћБ–љ–љ–∞—П, –њ–Њ—Б—А–µ–і–µћБ —В–µћБ—А–љ–Є—П –Љ–ЄћБ—А–∞ —Б–µ–≥–ЊћБ –Ґ–µ–Љ –Њ–±—А–µ—В–µћБ–љ–љ–∞—П, —ПћБ–Ї–Њ –Ї—А–Є–љ –њ—А–µ—Б–≤–µћБ—В–ї—Л–є –і–Њ–±—А–ЊћБ—В–Њ—О –і–µћБ–≤—Б—В–≤–∞ –±–ї–Є—Б—В–∞ћБ—О—Й–Є–є—Б—П, –і–∞ –°—ЛћБ–љ—Г –С–ЊћБ–ґ–Є—О –І–ЄћБ—Б—В–∞—П –Ь–∞ћБ—В–µ—А—М –Э–µ–Є—Б–Ї—Г—Б–Њ–±—А–∞ћБ—З–љ–∞—П –±—ГћБ–і–µ—И–Є! –І—В–Њ —ГћБ–±–Њ –≤–Њ–Ј–і–∞–і–ЄћБ–Љ –Ґ–µ–±–µћБ –≤ –њ—А–µ—Б–≤–µћБ—В–ї—Л–є –і–µ–љ—М —Б–µ–є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µћБ—Й–µ–љ–Є—П, –≤–ЊћБ–љ—М–ґ–µ –Р—А—Е–∞ћБ–љ–≥–µ–ї–∞ –У–∞–≤—А–Є–ЄћБ–ї–∞ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–ЊћБ—О –±–µ–Ј–Љ–µћБ—А–љ–∞–≥–Њ –і–µћБ–≤—Б—В–≤–∞ –°–≤–Њ–µ–≥–ЊћБ —Г–і–Є–≤–ЄћБ–ї–∞ –µ—Б–ЄћБ –Є –Њ—В —В–Њ–≥–ЊћБ –љ–µ–Є–Ј—А–µ—З–µћБ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞ћБ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—ПћБ–ї–∞ –µ—Б–ЄћБ? –І—В–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µћБ–Љ –Ґ–µ–±–µћБ –Ј–∞ –≤—Б—П —Г—В–µ—И–µћБ–љ–Є—П –Ґ–≤–Њ—ПћБ, –ЄћБ–Љ–Є–ґ–µ –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б–µ–ї–ЄћБ–ї–∞ –µ—Б–ЄћБ –≤ –і–µ–љ—М —Б–µ–є –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А –≤–ЄћБ–і–Є–Љ—Л–є –Є –љ–µ–≤–ЄћБ–і–Є–Љ—Л–є, –љ–∞–Є–њ–∞ћБ—З–µ –ґ–µ –њ–∞ћБ–і—И–Є–є –і—А–µћБ–≤–ї–µ —А–Њ–і —З–µ–ї–Њ–≤–µћБ—З—М? –Ф–љ–µ—Б—М —Б–њ–∞—Б–µћБ–љ–Є—П –љ–∞ћБ—И–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞ћБ–ї–Њ –Є –µћБ–ґ–µ –Њ—В –≤–µћБ–Ї–∞ —В–∞ћБ–Є–љ—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї–µћБ–љ–Є–µ: –љ—ЛћБ–љ–µ —ГћБ–±–Њ –°–ї–ЊћБ–≤–Њ –С–ЊћБ–ґ–Є–µ —В–ЄћБ—Е–Њ —Б–љ–ЄћБ–і–µ —Б –Э–µ–±–µћБ—Б, —ПћБ–Ї–Њ –Ї–∞ћБ–њ–ї—П –Ї–∞ћБ–њ–ї—О—Й–∞—П –љ–∞ –Ј–µћБ–Љ–ї—О, –Є –≤—Б–µ–ї–ЄћБ—Б—П –≤ –Ґ–≤–Њ—ОћБ –С–Њ–≥–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞ћБ—В–љ—Г—О –Ф–µћБ–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Г—В—А–ЊћБ–±—Г –Є –±—Л—Б—В—М –Я–ї–Њ—В—М —Б–њ–∞—Б–µћБ–љ–Є—П –љ–∞ћБ—И–µ–≥–Њ —А–∞ћБ–і–Є. –°–µ–≥–ЊћБ —А–∞ћБ–і–Є –і–љ–µ—Б—М –РћБ–љ–≥–µ–ї–Є –ї–Є–Ї—ГћБ—О—В –љ–∞ –Э–µ–±–µ—Б–µћБ—Е –Є –≤—Б—П —В–≤–∞—А—М –≤–µ—Б–µ–ї–ЄћБ—В—Б—П –Є —А–∞ћБ–і—Г–µ—В—Б—П, –њ—А–∞ћБ–Ј–і–љ—Г—О—Й–µ –љ–∞—З–∞ћБ–ї–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µћБ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–ЊћБ –Њ—В —А–∞–±–ЊћБ—В—Л –Є—Б—В–ї–µћБ–љ–Є—П –≤ —Б–≤–Њ–±–ЊћБ–і—Г —Б–ї–∞ћБ–≤—Л —З–∞–і –С–ЊћБ–ґ–Є–Є—Е. –Э—ЛћБ–љ–µ —А–∞ћБ–і—Г–µ—В—Б—П –ґ–µћБ–љ—Б–Ї–Њ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–ЊћБ, –ХћБ–≤—Л —А–∞ћБ–і–Є –њ–∞ћБ–і—И–µ–µ, —В–∞ –±–Њ –њ–Њ–≤–Є–љ—ГћБ–≤—И–Є—Б—П –Ј–Љ–ЄћБ—О –њ–µ—З–∞ћБ–ї—М —А–Њ–і–ЄћБ –ґ–µ–љ–∞ћБ–Љ –Є –љ–µ—Г–і–µ—А–ґ–∞ћБ–љ–љ–Њ –≤–≤–µ–і–µћБ —Б–Љ–µ—А—В—М. –Ґ—Л –ґ–µ, –Ф–µћБ–≤–Њ, —А–∞–Ј—А–µ—И–ЄћБ–ї–∞ –µ—Б–ЄћБ –Њ—В –≥–ЊћБ—А—М–Ї–Є—П —А–∞–±–ЊћБ—В—Л –≤–µ—Б—М —А–Њ–і —З–µ–ї–Њ–≤–µћБ—З—М –Є —Б–≤–Њ–±–ЊћБ–і–Њ—О –•—А–Є—Б—В–ЊћБ–≤–Њ—О –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–ЊћБ –ґ–µћБ–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—З—В–ЄћБ–ї–∞ –µ—Б–ЄћБ, –Ј–∞–љ–µћБ –і–µћБ–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —З–ЄћБ—Б—В—Л–Љ –њ–∞ћБ–Ї–Є –ЄћБ—Б—В–Є–љ–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–≤–µ–ї–∞ћБ –µ—Б–ЄћБ, –Є —Б–µ–≥–ЊћБ —А–∞ћБ–і–Є –ґ–µ–љ—ЛћБ, –і–µћБ–≤—Б—В–≤–Њ –і–µ—А–ґ–∞ћБ—Й–µ, –≤—А–∞–≥–∞ћБ —ПћБ–≤–µ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞ћБ—В–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞ћБ—О—В. –Э—ЛћБ–љ–µ –Р–і–∞ћБ–Љ –ї–Є–Ї—ГћБ–µ—В, –≤–ЄћБ–і–µ–≤, —ПћБ–Ї–Њ –≤ –њ—А–µ—Б–≤–µћБ—В–ї—Л–є –і–µ–љ—М —Б–µ–є –Є—Б–њ–ЊћБ–ї–љ–Є—Б—П –љ–∞ –Ґ–µ–±–µћБ –њ–µћБ—А–≤–Њ–µ —А–∞ћБ–є—Б–Ї–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µћБ—Б—В–Є–µ, —ПћБ–Ї–Њ —Б–µћБ–Љ—П –Ц–µ–љ—ЛћБ —Б–Њ—В—А–µћБ—В –≥–ї–∞–≤—ГћБ –Ј–Љ–ЄћБ—П. –° –љ–ЄћБ–Љ–ґ–µ –ї–Є–Ї–Њ–≤—Б—В–≤—ГћБ–µ—В –љ—ЛћБ–љ–µ –≤–µ—Б—М —А–Њ–і —З–µ–ї–Њ–≤–µћБ—З—М, –њ–Њ–љ–µћБ–ґ–µ –Ґ–Њ–±–ЊћБ—О, –Я—А–µ—З–ЄћБ—Б—В–∞—П, —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–ЄћБ—Б—П –і–љ–µ—Б—М –і—А–µћБ–≤–љ–µ–µ –Њ—В–≤—А–∞—Й–µћБ–љ–Є–µ –С–ЊћБ–ґ–Є–µ –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µћБ–Ї–Њ–Љ, –С–ЊћБ–≥–∞ –±–Њ –њ–∞ћБ–Ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ћБ –µ—Б–ЄћБ –Ї –љ–∞–Љ. –°–µ–≥–ЊћБ —А–∞ћБ–і–Є –Ј—А–Є–Љ –Ґ—П –љ—ЛћБ–љ–µ, —ПћБ–Ї–Њ–ґ–µ –і—А–µћБ–≤–ї–µ –Ш–∞ћБ–Ї–Њ–≤, —ПћБ–Ї–Њ –Ы–µћБ—Б—В–≤–Є—Ж—Г –Т—Л—Б–ЊћБ–Ї—Г—О, –ХћБ—О–ґ–µ —Б–љ–ЄћБ–і–µ –С–Њ–≥ –љ–∞ –Ј–µћБ–Љ–ї—О –Є —ПћБ–Ї–Њ –Ь–Њ—Б—В –Я—А–µ—З—ГћБ–і–µ–љ, –ЄћБ–Љ–ґ–µ —Б—ГћБ—Й–Є—Е –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–ЄћБ –њ–∞ћБ–Ї–Є –≤–Њ–Ј–≤–ЊћБ–і–Є—И–Є –љ–∞ –Э–µћБ–±–Њ. –І—В–Њ –≤–Њ–Ј–і–∞–і–ЄћБ–Љ –Ґ–µ–±–µћБ, –¶–∞—А–ЄћБ—Ж–µ –Э–µћБ–±–∞ –Є –Ј–µ–Љ–ї–ЄћБ, –Ј–∞ –≤—Б—ПћБ —Б–Є—ПћБ, –ЄћБ–Љ–Є–ґ–µ —А–∞ћБ–і–Њ—Б—В—М –љ–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞ћБ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–і–∞–ї–∞ћБ –µ—Б–ЄћБ –њ–∞ћБ–і—И–Є–Љ –Є –Ј–∞–±–ї—ГћБ–ґ–і—И–Є–Љ –ї—ОћБ–і–µ–Љ –Ґ–≤–Њ–ЄћБ–Љ? –Т—Б—П –љ–∞ћБ—И–Є –ґ–µћБ—А—В–≤—Л –Є –њ—А–Є–љ–Њ—И–µћБ–љ–Є—П –љ–Є—З—В–ЊћБ–ґ–µ —Б—Г—В—М –њ—А–µ–і –≤–µ–ї–ЄћБ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—ПћБ–љ–Є–є –Ґ–≤–Њ–ЄћБ—Е. –Х–і–ЄћБ–љ–Њ–µ —В–ЊћБ—З–Є—О —Г–≥–ЊћБ–і–љ–Њ –Ґ–µ–±–µћБ: вАЬ—Б–µћБ—А–і—Ж–µ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µћБ–љ–љ–Њ –Є —Б–Љ–Є—А–µћБ–љ–љ–ЊвАЭ, –µ–≥–ЊћБ–ґ–µ –Є –°—Л–љ –Ґ–≤–Њ–є –Є –У–Њ—Б–њ–ЊћБ–і—М –љ–∞—И вАЬ–љ–µ —Г–љ–Є—З–Є–ґ–ЄћБ—ВвАЭ. –°–µ–≥–ЊћБ —А–∞ћБ–і–Є –Љ–ЊћБ–ї–Є–Љ –Ґ—П: –Є—Б–њ–ЊћБ–ї–љ–Є –љ–∞—Б –Њ—В –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—ПћБ—Й–Є—П –≤—Л—Б–Њ—В—ЛћБ —Б–Љ–Є—А–µћБ–љ–Є—П –°–≤–Њ–µ–≥–ЊћБ –µ–ї–ЄћБ–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–ЄћБ—В–Є –≤–Њ–Ј–Љ–ЊћБ–ґ–µ–Љ, –і–∞ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µћБ–Љ –Ґ–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Б–≤—П—В—ЛћБ–є –і–µ–љ—М –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µћБ—Й–µ–љ–Є—П –Ґ–≤–Њ–µ–≥–ЊћБ –Ґ–≤–Њ—ПћБ –Њ—В –Ґ–≤–Њ–ЄћБ—Е, –≤–Њ –µћБ–ґ–µ –≤–Њ –≤—Б—ПћБ—Ж–µ–Љ –і–µћБ–ї–µ –±–ї–∞ћБ–Ј–µ –љ–µ –Љ—ЛћБ—Б–ї–Є—В–Є –≤—Л—Б–ЊћБ–Ї–∞—П, –љ–Њ –≤—ЛћБ–љ—Г –≤ —Б–Љ–Є—А–µћБ–љ–Є–Є –і—ГћБ—Е–∞ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞ћБ—В–Є. –°–µћБ—О –њ–µ—А–≤–µћБ–є—И–µ—О –і–Њ–±—А–Њ–і–µћБ—В–µ–ї–Є—О —Г–Ї—А–∞ћБ—И–µ–љ–Є, –≤ –њ—А–µ—Б–≤–µћБ—В–ї—Л–є –і–µ–љ—М —Б–µ–≥–ЊћБ –њ—А–∞ћБ–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Ґ–≤–Њ–µ–≥–ЊћБ –≤ –Ї—А–ЊћБ—В–Њ—Б—В–Є –Є —З–Є—Б—В–Њ—В–µћБ —Б–µћБ—А–і—Ж–∞ —Б–Њ –Р—А—Е–∞ћБ–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ –У–∞–≤—А–Є–ЄћБ–ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Њ–њ–Є–µћБ–Љ –Ґ–µ–±–µћБ: –†–∞ћБ–і—Г–є—Б—П, –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞ћБ—В–љ–∞—П, —А–∞ћБ–і—Г–є—Б—П, –Ю–±—А–∞ћБ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П, —А–∞ћБ–і—Г–є—Б—П, –Я—А–µ–±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µћБ–љ–љ–∞—П, –У–Њ—Б–њ–ЊћБ–і—М —Б –Ґ–Њ–±–ЊћБ—О –Є –Ґ–Њ–±–ЊћБ—О —Б –љ–∞ћБ–Љ–Є –≤–Њ –≤–µћБ–Ї–Є –≤–µ–Ї–ЊћБ–≤. –Р–Љ–ЄћБ–љ—М.

–Т–µ–ї–Є—З–∞–љ–Є–µ

–Р—А—Е–∞ћБ–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –≥–ї–∞—Б/ –≤–Њ–њ–Є–µћБ–Љ –Ґ–Є, –І–ЄћБ—Б—В–∞—П:/ –†–∞ћБ–і—Г–є—Б—П,/ –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞ћБ—В–љ–∞—П,// –У–Њ—Б–њ–ЊћБ–і—М —Б –Ґ–Њ–±–ЊћБ—О.