–Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Э–∞—А—Г–ґ–љ—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVII –≤–µ–Ї–∞

–Т 1956 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ-—А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–є —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –≤—Б–µ—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є —Б—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ.(1) –Я—А–Њ–µ–Ї—В —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ. –С—Л–ї –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ –Є —Б–Њ–±—А–∞–љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞—Е, –Љ—Г–Ј–µ—П—Е –Є –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е —Б—В—А–∞–љ—Л. –° –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є–Ј—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В 1912-1913 –≥–Њ–і–Њ–≤.

–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є –≤ —З–µ—Б—В—М 300-–ї–µ—В–Є—П –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є, –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї—М —А–Њ–і–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е¬ї, –≤–Њ—И–µ–ї –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л. –§–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ. –С—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –Є–Ј —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є (–Ш–Р–Ъ) (2). –Ю–љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–∞ –≤—Л–±–Њ—А —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –і–∞–≤–∞–ї–∞ –Є–Љ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —А–∞–±–Њ—В. –Ю–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –±—Л–ї–∞ —Д–Њ—В–Њ—Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞, –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ, –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—О —А–∞–±–Њ—В (3).

–Ъ 1956 –≥–Њ–і—Г –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—В—А–∞—З–µ–љ—Л. –Ю –љ–Є—Е –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥—А–∞—Д—М—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —Б–≤—П—В—Л—Е –≤ –∞—А–Ї–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ—П—Б–µ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ —Д–∞—Б–∞–і–µ.(4).

–Я–Њ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є: –≤ –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–ґ—М—П—Е –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А, –≤ –∞—А–Ї–∞—Е –∞—А–Ї–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—П—Б–∞ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ —Д–∞—Б–∞–і–µ, –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–љ–µ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞. –°—Г–і—П –њ–Њ —Б—В–Є–ї—О –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –•I–• –≤–µ–Ї–∞. –Т —О–±–Є–ї–µ–є–љ—Л—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї –ґ–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤–Є–і—Л —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —Б –љ–Њ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М—О, —П–≤–Є–≤—И–µ–є—Б—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є (5).

–Ъ–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –±—Л–ї –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—О–ґ–µ—В–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л—Е —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, —З—В–Њ –Ј–∞ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ –љ–Є—Е –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Є –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –Є–Ј–Њ–≥—А–∞—Д—Л? –Ю—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ —Н—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ–Њ–њ—Л—В–∞–µ–Љ—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П —Д–Њ—В–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –њ–Њ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –≤ 1912 –≥–Њ–і—Г.

–Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Љ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є —Б—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –Ш–Р–Ъ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –∞—А—В–µ–ї—П–Љ–Є. –•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–Њ—Й—А–µ–љ–Є—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞ –Є –∞–ї—В–∞—А—П, –∞ –њ–∞–ї–µ—И–∞–љ–∞–Љ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞. –Ю–љ–Є –ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞—В—М —Б–µ–≤–µ—А–љ—Г—О –≥–∞–ї–µ—А–µ—О, —Б–≤–Њ–і –Є –њ—А–Њ—Б—В–µ–љ–Ї–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є. –Ш–Љ –ґ–µ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і –Є —Б—В–Є–ї—М –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –±—Л–ї –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ –•VII –≤–µ–Ї–∞ (6).

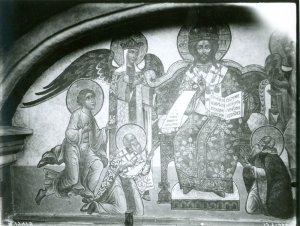

–Я—А–Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є –Є –ї–µ–≤–Ї–∞—Б–∞ –њ–∞–ї–µ—И–∞–љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –њ–Њ–і –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М—О —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Й—Г—О—Б—П –≥—А–∞—Д—М—О. –Э–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –°–∞–Љ—Г–Є–ї–∞ –≤ –∞—А–Ї–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ—П—Б–µ –Њ–љ–Є –Љ–µ–ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—Й—Г—О –≥—А–∞—Д—М—О –Є –њ–Њ–і –ї–Є–Ї–Њ–Љ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–і–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—Ж–Њ —О–љ–Њ—И–Є, –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Є –Ї–∞–і–Є–ї–Њ- –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л –∞—А—Е–Є–і—М—П–Ї–Њ–љ–∞ –°—В–µ—Д–∞–љ–∞.

–Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –њ—А–Њ–±–љ—Л—Е —А–∞—Б—З–Є—Б—В–Њ–Ї —Б–Њ–≤–µ—В –Ш–Р–Ъ –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Г–і–∞–ї–Є—В—М –Ј–∞–њ–Є—Б—М –•I–• –≤–µ–Ї–∞ –Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В—М —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –њ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≥—А–∞—Д—М–µ. –§–Њ—В–Њ—Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –≤ —Б—О–ґ–µ—В–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –•I–• –Є –•VII –≤–µ–Ї–∞, –љ–Њ –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–≤–Ї–∞—Б–∞. –Я–µ—А–µ–і —Д–Њ—В–Њ—Б—К–µ–Љ–Ї–Њ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Њ—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є —Г–≥–ї–µ–Љ –Є –Љ–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥—А–∞—Д—М—О, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–≤–Њ–і–Є–ї–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–≤–Ї–∞—Б–∞.

–Ф–Њ 1767 –≥–Њ–і–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≤—Е–Њ–і –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А–µ–Ї–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є —Д–∞—Б–∞–і —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є –±—Л–ї –≤–Є–і–µ–љ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л –њ–Њ–і–њ–ї—Л–≤–∞—О—Й–µ–Љ—Г –њ–Њ —А–µ–Ї–µ. –Р–≤—В–Њ—А –Њ–њ–Є—Б–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П 1701 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Њ–±–Ј–Њ—А —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Њ—В –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. ¬Ђ–Р –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б —В—А–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З—В–Њ –љ–∞–і –∞–ї—В–∞—А—П–Љ–Є –≤—О–ґ–љ—Л—П –Є —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–∞—Е, –Є –≤ —И–Є—А–Є–љ–Ї–∞—Е –Є –њ–Њ —Б—В–Њ–ї–±—Ж–∞–Љ –њ–Є—Б–∞–љ–Њ —Б—В–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Є –±–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л–µ –Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є —Б–≤—П—В—Л—Е —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—А–∞–Ј—Л¬ї (7). –Ъ—В–Њ —В–µ —Б–≤—П—В—Л–µ —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –Є —З—В–Њ –Ј–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Є–Ј –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є –±—Л–ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л, –Њ–њ–Є—Б—М –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В. –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.

–Т —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞—Б–∞–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ. –£—З–∞—Б—В–Ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–≤–Ї–∞—Б–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –њ–Њ–і –∞—А—Е–Є–≤–Њ–ї—М—В–Њ–Љ –Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ. –Х–і–≤–∞ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≥—А–∞—Д—М—П –љ–Є–Љ–±–∞ –Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –ї–Є—Ж–∞. –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П —А–µ—И–Є–ї–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –°–∞–≤–∞–Њ—Д–∞ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї.

¬Ђ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Є–Ј–≤–Њ–і–Њ–≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ, —Б—О–ґ–µ—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—О —Е—А–∞–Љ–∞. –°—О–ґ–µ—В—Л –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –Њ—В ¬Ђ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї: –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–µ ¬Ђ–°–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞¬ї, –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є ¬Ђ–†–∞—Б–њ—П—В–Є–µ —Б –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є¬ї (–≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –•I–• –≤–µ–Ї–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї–Є ¬Ђ–†–∞—Б–њ—П—В–Є–µ¬ї –Є ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ¬ї).

–Ш–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П ¬Ђ–°–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є—П —Б–≤.–Ф—Г—Е–∞¬ї –Є–Љ–µ–µ—В —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Г—О —Б—Е–µ–Љ—Г –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ —Г–≥–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ –њ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Г –љ–Є–Љ–±–∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ –і–≤—Г—Е –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л. –Я–Њ–і –∞—А—Е–Є–≤–Њ–ї—М—В–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А—Л, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Њ –Њ—Б–∞–і–Ї–Њ–≤, –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –≥—А–∞—Д—М—П —Б –Ї–ї—Г–±—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Њ–±–ї–∞–Ї–∞–Љ–Є, –≤ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–∞—А–Є—В –≥–Њ–ї—Г–±—М. –Т–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П —Н—В—Г –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, –њ–∞–ї–µ—И–∞–љ–µ –≤–Ј—П–ї–Є –Ј–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б—О–ґ–µ—В–∞ –Є–Ј –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А–∞ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ (—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –ї—О–љ–µ—В –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л, —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М 1685–≥.).

–Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ–†–∞—Б–њ—П—В–Є–µ¬ї —В–Њ–ґ–µ –і–Њ—И–ї–∞ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ. –Я–Њ–і –∞—А—Е–Є–≤–Њ–ї—М—В–Њ–Љ –≥—А–∞—Д—М—П –±–µ–Ј —Г—В—А–∞—В: –≤ –Ї—Г—З–µ–≤—Л—Е –Њ–±–ї–∞–Ї–∞—Е –ї–Є—З–Є–љ—Л –Ы—Г–љ—Л –Є –°–Њ–ї–љ—Ж–∞. –Т –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–Є –Ї—А–µ—Б—В–∞ –Њ–±—Л—З–љ–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М I–Э–¶I. –Э–∞ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і–Є–љ–µ –Ї—А–µ—Б—В–∞ –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –•—А–Є—Б—В–∞ –Љ–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ I–° –•–°. –°–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–љ–∞—П –Ї –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –њ–ї–µ—З—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є–Љ–µ–µ—В —Г—В—А–∞—В—Л –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –ї–Є—Ж–∞. –†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї —З—Г—В—М –њ—А–Њ–≤–Є—Б—И–Є—Е, —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г—В—Л—Е —А—Г–Ї –•—А–Є—Б—В–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ–і —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –•—А–Є—Б—В–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –ї–µ—В—П—Й–Є–µ –∞–љ–≥–µ–ї—Л —Б –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞–Љ–Є –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е. –£—В—А–∞—В—Л –љ–∞ –љ–Є—Е –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞—Е –Є –Њ–і–µ–ґ–і–∞—Е. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –∞–љ–≥–µ–ї–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї—А–µ—Б—В–∞, –∞ –њ–Њ–і –ї–µ–≤—Л–Љ –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ –і–≤–∞ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞ –љ–Є–Љ–±–Њ–≤.

–Ъ–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –њ–∞–ї–µ—И–∞–љ–µ –Њ–њ–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ —Б–Њ–±–Њ—А–µ —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤. –Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П ¬Ђ–†–∞—Б–њ—П—В–Є—П¬ї –µ—Б—В—М –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞ –Є –≤ –∞–ї—В–∞—А–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–ї—В–∞—А–љ–∞—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –Є–Љ–µ–µ—В —А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–Є–є—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–∞, –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ —З–∞—И—Г –њ–Њ–і —Б—В—А—Г—П—Й—Г—О—Б—П –Ї—А–Њ–≤—М –Є–Ј —А–∞–љ—Л –•—А–Є—Б—В–∞. –Я–Њ —Б—В–Є–ї—О –∞–ї—В–∞—А–љ–∞—П —Д—А–µ—Б–Ї–∞ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ —Б—А–µ–і–Є–љ—Л –•VII –≤–µ–Ї–∞. –Я–∞–ї–µ—И–∞–љ–µ –≤—Л–±—А–∞–ї–Є –Є–Ј –і–≤—Г—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤, –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –∞–ї—В–∞—А–љ–Њ–є —Д—А–µ—Б–Ї–Є. –Ю–љ–∞ –ї—Г—З—И–µ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–ґ—М–µ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А—Л, –∞ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Л–±–Њ—А—Г –Љ–Њ–≥ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В–∞, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –≥—А–∞—Д—М–µ —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞.

–Э–∞ –њ–Њ–ї—Г–њ–Є–ї—П—Б—В—А–∞—Е (—В—А–Є–±—Г–љ–∞—Е) –Љ–µ–ґ–і—Г –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—П—Б–љ—Л–µ –Є –Њ–≥–ї–∞–≤—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–Ї–Њ–љ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –£—В—А–∞—В—Л –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ—П –љ–∞ –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л, —З—В–Њ –њ–Њ—А–Њ–є –ї–Є—И—М –њ–Њ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ—Г –љ–Є–Љ–±–∞ –њ–∞–ї–µ—И–∞–љ–µ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–є –њ–Њ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј.

–Э–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Д–∞—Б–∞–і–µ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –±—Л–ї–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–∞—Е, –љ–Њ –Є –љ–Є–ґ–µ –Є—Е, –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –і–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Л—И –∞–ї—В–∞—А–љ—Л—Е –∞–њ—Б–Є–і. –°—В–µ–љ—Г –њ–Њ–і –Ї–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–Љ –ї–Њ–њ–∞—В–Ї–Є –і–µ–ї—П—В –љ–∞ —В—А–Є —З–∞—Б—В–Є. –Т —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–°–њ–∞—Б–∞ –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ¬ї. –°—В–Њ—П—Й–Є–µ –∞–љ–≥–µ–ї—Л –і–µ—А–ґ–∞—В —Б–≤—П—В–Њ–є —Г–±—А—Г—Б –Ј–∞ –≤–µ—А—Е–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж—Л. (8). –Ш –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П —В–µ–Љ—Г —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —Г–±—А—Г—Б–∞, –љ–∞ –ї–Њ–њ–∞—В–Ї–∞—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –≤ —А–Њ—Б—В –∞–љ–≥–µ–ї—Л –≤ –±–µ–ї—Л—Е –Њ–і–µ–ґ–і–∞—Е.

–Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В ¬Ђ–°–њ–∞—Б–∞ –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ¬ї –≤ –Ю—В—З–µ—В–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞ 1914 –≥–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ ¬Ђ–С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А—М, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є¬ї (9).

–У—А–∞—Д—М—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є —Б –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ–є. –Ш–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Є—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–∞ –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Є—Е –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –≤–µ–љ—З–∞—О—В –Ї–Њ—А–Њ–љ—Л, –∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Г –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞ –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞ –Є —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А, –Ї–∞–Ї –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Є –Њ –≤—А—Г—З–µ–љ–Є–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ –≤–ї–∞—Б—В–Є –Њ—В—А–Њ–Ї—Г. –°–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–∞ –і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Й–µ –љ–µ —А–∞–Ј –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—Б—П –≤ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —Б–љ–∞—А—Г–ґ–Є –Є –≤ –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А–µ —Б–Њ–±–Њ—А–∞.

–Т –њ—А–∞–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Г—В—А–∞—В—Л –ї–µ–≤–Ї–∞—Б–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≥—А–∞—Д—М—П –ї–Є–Ї–Њ–≤ –і–≤—Г—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –≤ –ї–µ–≤–Њ–Љ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —А—П–і—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–∞ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е. –Ь–Є—В—А–∞ —Б –±–µ–ї–Њ–є –Њ–њ—Г—И–Ї–Њ–є –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –Њ–Ї–ї–∞–і–Є—Б—В–∞—П –±–Њ—А–Њ–і–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞ –і–ї—П –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ш–Њ–љ—Л. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —А—П–і—Г —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї–µ–є –Ш–Њ–љ—Л, –Я–µ—В—А–∞, –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—П –Є –§–Є–ї–Є–њ–њ–∞. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ —А—П–і—Г –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М —В—А–Є –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Є –Ш–њ–∞—В–Є–є –У–∞–љ–≥—А—Б–Ї–Є–є, —Б–≤—П—В–Њ–є –њ–∞—В—А–Њ–љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –њ–∞–ї–µ—Е—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є. –Ю–±—А–∞–Ј—Л –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–µ–≤ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –Њ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤ 1613 –≥–Њ–і—Г. –Я–µ—А–µ–і –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–≤ –Є–љ–Њ–Ї–Є–љ–Є—П –Ь–∞—А—Д–∞ –і–∞–ї–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А–∞ —Б—Л–љ–Њ–Љ. –Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –§–µ–Њ–і–Њ—А–Є—В, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Є–ї ¬ЂвА¶—А–∞–і–Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –≤—Б–µ—Е —Ж–∞—А–Є—Ж—Л –Є –±–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–µ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —А–∞–і–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ –Љ–Њ–Ј–Є—В–µ –њ—А–µ—Б–ї—Г—И–∞—В–Є –Є —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–∞–Љ –Њ—В –С–Њ–≥–∞¬ї (10).

–†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞—Б–∞–і–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–љ—Л —Б —А–µ–Ї–Є –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –≤—Л–±–Њ—А —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –Є–Љ–µ–ї –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–∞—П –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—П. –Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П ¬Ђ–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≤ –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ–і –°–њ–∞—Б–Њ–Љ¬ї —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ —Ж–µ–ї—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞: —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–љ–Њ–Ї–Њ–≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –С–Њ–≥—Г –Ј–∞ —А–Њ–і –ї—О–і—Б–Ї–Њ–є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ.

–Я—А–Є –њ–Њ—З–Є–љ–Ї–µ –Ї—А–Њ–≤–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А –≤ 1912 –≥–Њ–і—Г —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—В–Њ—А—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –њ–Њ–і –љ–µ–є –Ї—А–∞–є–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є: –њ—А–Є–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –Є–љ–Њ–Ї–Њ–≤. –Ъ—А—Л—И–Є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –њ—А–Є –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –Є–Ј —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –µ—Й–µ –≤ –•VII –≤–µ–Ї–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–њ–∞–і–∞—О—Й–Є–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є –љ–Є —А–∞–Ј—Г –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ—Л–є —Б–ї–Њ–є –Є –ї–µ–≤–Ї–∞—Б. –≠—В–Њ –і–∞–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –і–ї—П –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ —Б—В–Є–ї—П –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П –і–∞—В—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–µ –≤–Є–і–љ—Л —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Њ—Б—Л–њ–Є –ї–µ–≤–Ї–∞—Б–∞, –і–∞—О—Й–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М –≤ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є. –Ы–µ–≤–Ї–∞—Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ —В–Њ–љ–Ї–Њ, –µ–і–≤–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В —И–ї—П–њ–Ї–Є –љ–∞–≥–µ–ї–µ–є, –љ–∞–±–Є—В—Л—Е –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Њ. –Ъ—А–∞—Б–Њ—З–љ—Л–є —Б–ї–Њ–є —В–Њ–љ–Ї–Є–є, –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–є, –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –њ–Њ —Б—Л—А–Њ–Љ—Г –ї–µ–≤–Ї–∞—Б—Г. –•–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–µ—В–∞ –њ–Њ –≤–µ—А—Е—Г —Б–Ї–ї–∞–і–Њ–Ї –Њ–і–µ–ґ–і –Є –њ—А–Є—В–µ–љ–µ–љ–Є—П. –У—А–∞—Д—М—П —В–Њ–љ–Ї–∞—П, –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–љ–∞—П, –њ–Њ –њ—А–Є–µ–Љ–∞–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–∞ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ–Т–Є–і–µ–љ–Є–µ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ы–µ—Б—В–≤–Є—З–љ–Є–Ї–∞¬ї (–°–µ—А.–•VII –≤–µ–Ї–∞).

–Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —Д–∞—Б–∞–і–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є, –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є, –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ —Б –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –љ–∞—А—П–і–љ–Њ—Б—В—М—О. –Я–Њ –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ –Є–і—Г—В –њ–Њ—П—Б–Ї–Є —И–Є—А–Є–љ–Њ–Ї —Б –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–±–Њ—А–Њ–Љ, –љ–∞–і –Ї—А–Њ–≤–ї–µ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –Њ–Ї–Њ–љ –Є–і–µ—В –∞—А–Ї–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ—П—Б, –Ї —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ—Г —Г–≥–ї—Г –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–µ—В –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–µ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–Њ.

–°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д–∞—Б–∞–і –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–∞–Љ, –≤ –∞—А–Ї–∞—В—Г—А–µ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Б–≤—П—В—Л–µ –≤ —А–Њ—Б—В, —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –±—Л–ї–∞ –Є –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–љ–µ –Є –≤ –Ї–Є–Њ—В–∞—Е –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –њ—А–Є –≤—Е–Њ–і–љ—Л—Е –і–≤–µ—А—П—Е.

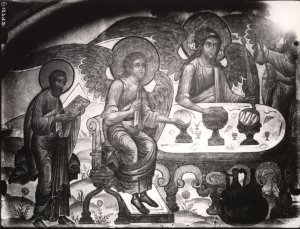

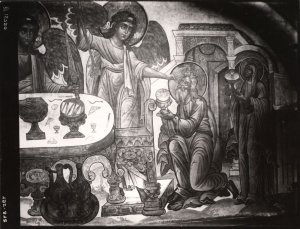

–Т —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–µ ¬Ђ–Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞ –Т–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–∞—П¬ї, –Њ–њ–Њ–≤–µ—Й–∞–µ—В –Њ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–Є —Е—А–∞–Љ–∞. –У—А–∞—Д—М—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ —А–µ–і–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—О–ґ–µ—В–∞. –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Є –ї–µ–≤—Л–є –∞–љ–≥–µ–ї—Л –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —Б–Є–і—П—В –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ. –Я—А–∞–≤—Л–є –ґ–µ —Б—В–Њ–Є—В —Б–Ј–∞–і–Є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞, –њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Б—В—Г–ї —Б –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б–њ–Є–љ–Ї–Њ–є. –Т –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –њ–Њ—Б–Њ—Е–Є-–Љ–µ—А–Є–ї–∞ –µ—Б—В—М —Г –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤. –Т –љ–∞—И–µ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ—Б–Њ—Е–Њ–≤ —Г –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А—Л, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Њ–љ–Є –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –∞–љ–≥–µ–ї–∞. –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–љ–≥–µ–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–≤–µ—З—Г, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —Г –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А –њ–Њ–і–љ—П—В –≤–≤–µ—А—Е –Є –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г—В –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ –≤–љ–Є–Ј. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –љ–µ–Ї–Є–є —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–є —Ж–µ–љ—В—А. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П —А–Њ–ї—М –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –Ї –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –∞–љ–≥–µ–ї—Г. –Ъ –µ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є. –Ы–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Њ–љ –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–Ј –Р–≤—А–∞–∞–Љ–∞, –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–µ—В –µ–≥–Њ, —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї. –Р–≤—А–∞–∞–Љ –і–µ—А–ґ–Є—В —З–∞—И—Г —В–∞–Ї, —З—В–Њ –њ–∞–ї—М—Ж—Л —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –Є–Љ–µ–љ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П—П —Б—Г–і—М–±—Г –Є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї.

–Ф—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞ —П–Ј—Л–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤, —З–µ—А–µ–Ј –љ–Є—Е –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–µ –њ–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –Є–і–µ–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є —Б—О–ґ–µ—В —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –∞–ї–ї–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М—О —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Є–Ј–±—А–∞–љ–Є—П –љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞. –Х–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е –§–Є–ї–∞—А–µ—В –њ—А–Є –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–µ–Љ —Б—Л–љ–µ –±—Л–ї —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї —В–Є—В—Г–ї ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П¬ї.

–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–њ—А–∞–≤–Њ, –∞ –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–∞—П –Є–Ј –і–≤–µ—А–µ–є –°–∞—А–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О.

–°–ї–µ–≤–∞, —В–∞–Ї—Г—О –ґ–µ —А–Њ–ї—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В —Б–≤—П—В–Њ–є, —Б—В–Њ—П—Й–Є–є —Б —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е. –Я–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—О–ґ–µ—В–∞ —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В–љ—Л–є. –Ы–Є–Ї —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї —Г—В—А–∞—З–µ–љ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О, –∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В —Д–Є–≥—Г—А—Л —Б –њ–Њ–ї—Г—А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є –±—Л–ї –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ, –њ–∞–ї–µ—И–∞–љ–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞. –Ґ–∞–Ї –µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—В –≤ –Р–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—Б–Є—Б–µ –Є –°–Є–Љ–≤–Њ–ї–µ –≤–µ—А—Л. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Њ–љ —В–Њ–ґ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М. –Ш–Њ–∞–љ–љ –њ–µ—А–≤—Л–є —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В—А–Є–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –С–Њ–≥–∞. ¬Ђ–Ґ—А–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞ –љ–µ–±–µ: –Ю—В–µ—Ж, –°–ї–Њ–≤–Њ –Є –°–≤—П—В–Њ–є –Ф—Г—Е: –Є —Б–Є–Є —В—А–Є —Б—Г—В—М –µ–і–Є–љ¬ї. –Ш–Њ–∞–љ–љ —Б—В–Њ–Є—В –Њ—Б–µ–љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї—А—Л–ї–Њ–Љ –∞–љ–≥–µ–ї–∞. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –њ–Њ–і –Ї—А—Л–ї–Њ–Љ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –µ–Љ—Г —Е—А–∞–Љ (11). –Я–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–ґ—М–µ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А—Л –њ—А–Њ–і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—В–Є—З–љ—Л—Е —Д–Є–≥—Г—А –њ–Њ –Ї—А–∞—П–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Т–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї–Є —Д–Є–≥—Г—А –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞ –Є –°–∞—А—Л –њ—А–Є–і–∞—О—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М.

–°–ї–µ–≤–∞ –Њ—В ¬Ђ–Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л¬ї –≤ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П ¬Ђ–Я–Њ—Е–≤–∞–ї–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л¬ї (–≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –•1–• –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ ¬Ђ–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї). –Я–Њ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є —Б—В–Є–ї—О –Њ–љ–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–∞ –Є–Ї–Њ–љ–µ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б—О–ґ–µ—В–∞ –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ (12).

–Т –•VII –≤–µ–Ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –≥–Є–Љ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Г. –Х—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Е—А–∞–Љ–∞, –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–љ–Њ–Ї–Є–љ—П –Ь–∞—А—Д–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ —Б—Л–љ–∞ –±–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є ¬Ђ–°–µ —В–µ–±–µ, –Њ –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–Є, –њ—А–µ—Б–≤—П—В–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ, –Є –≤ —В–≤–Њ–Є –њ—А–µ—З–Є—Б—В–µ–Є —А—Г—Ж–µ, –≤–ї–∞–і—Л—З–Є—Ж–µ, —З–∞–і–Њ —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і–∞—О¬ї (13), —В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї —В–µ–Љ–µ ¬Ђ–Я–Њ—Е–≤–∞–ї–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л¬ї. –Ъ–∞–Ї –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –Ч–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—Ж–µ —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ–є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≤—Л–±–Њ—А –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Є–Љ—Л—Е –±–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —В—А–Є–±—Г–љ–∞—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–∞–Љ–Є.

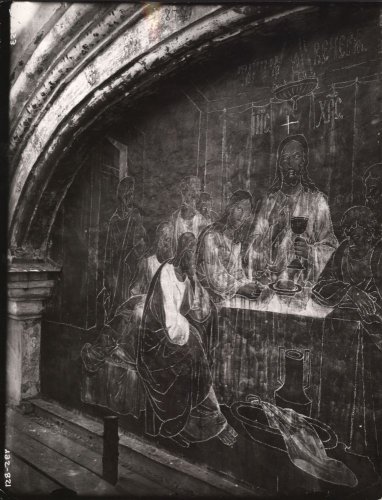

–Т —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–µ –≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –±—Л–ї–∞ ¬Ђ–Ґ–∞–є–љ–∞—П –≤–µ—З–µ—А—П¬ї. –≠—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–Є —Д–Њ—В–Њ—Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –і–Њ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–±–≤–µ–ї–Є –Љ–µ–ї–Њ–Љ –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В—Г—А—Г. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б –љ–µ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Д–Њ—В–Њ—Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є—О –Є –њ–µ—А–µ—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–љ–Є–Љ–Ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≥—А–∞—Д—М—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є —Б –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Я—А–µ–і—Б—В–∞ —Ж–∞—А–Є—Ж–∞¬ї. –°–њ–∞—Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П —Б –Њ–Љ–Њ—Д–Њ—А–Њ–Љ, –њ–µ—А–µ–Ї–Є–љ—Г—В—Л–Љ —З–µ—А–µ–Ј –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П—О—Й—Г—О —А—Г–Ї—Г, —З—В–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В –Є–µ—А–µ—П, –Њ—Б–≤—П—Й–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ.

–Я–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –≤ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Љ–Њ–ї—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Б–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О –≤–∞–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–≤–µ—Б—В–Є –≤ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є —Б–≤—П—В—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –њ—А–Є–і–µ–ї—Л —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ—В –•—А–Є—Б—В–∞ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –§–Є–ї–Є–њ–њ, —Б–њ—А–∞–≤–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ш–њ–∞—В–Є–є, –љ–Є–ґ–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ь–∞–ї–µ–Є–љ, —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ—Л–є –µ–Љ—Г —Б–≤—П—В–Њ–є —Б–ї–µ–≤–∞, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—В—А–∞—З–µ–љ–Њ.

–С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А—М –Є –Ш–Њ–∞–љ–љ –Я—А–µ–і—В–µ—З–∞, –Ї–∞–Ї —Е–Њ–і–∞—В–∞–Є –њ–µ—А–µ–і –°–њ–∞—Б–Њ–Љ –Ј–∞ —А–Њ–і –ї—О–і—Б–Ї–Њ–є, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В–µ—А–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Ї—А—Л–ї—М—П –љ–∞–і –Љ–Њ–ї—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П. –≠—В–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ—Й–Є–Ї–∞ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–µ –Ј–≤—Г—З–∞–љ–Є–µ —Б—О–ґ–µ—В–∞. –Ъ—А—Л–ї—М—П, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—П –ї–Є–љ–Є—О –∞—А–Ї–Є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—В –Є —Г–њ–ї–Њ—В–љ—П—О—В –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–µ –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞–і –≤—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–±–Њ—А –±—Л–ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞. –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ь–∞–ї–µ–Є–љ —Б–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б–≤—П—В–Њ–є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞.

–Р–љ–∞–ї–Є–Ј –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–∞—Е –љ–∞ –Њ–±–Њ–Є—Е —Д–∞—Б–∞–і–∞—Е —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤—Л—П–≤–Є–ї –Њ–±—Й–Є–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤: –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Є–Ј–≤–Њ–і–∞—Е, –∞ –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Д–Є–≥—Г—А–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Б–Њ –°–њ–∞—Б–Њ–Љ –Є –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А—М—О.

–Ґ–µ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –≤ –∞—А–Ї–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ—П—Б–µ. –Т—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є, –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤, –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В –Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї–Є –Ш–Њ–љ–∞, –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є, –§–Є–ї–Є–њ–њ –Є –Я–µ—В—А, –Ї–∞–Ї –≤ –Ф–µ–Є—Б—Г—Б–µ, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ—Л –Ї —Ж–µ–љ—В—А—Г, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –°–њ–∞—Б–∞ –∞—А—Е–Є–і—М—П–Ї–Њ–љ –°—В–µ—Д–∞–љ. –Ю–±—А–∞–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –°—В–µ—Д–∞–љ–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –і–≤–µ—А–Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–∞, –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –≤ –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї. –Э–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј –∞–ї–ї–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М—О –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞? –Ю–±–∞ —О–љ–Њ—И–Є. –Ю—В—А–Њ–Ї –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ –≤ —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є –Є —Б–Љ—Г—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї (14).

–Т –∞—А–Ї–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ—П—Б–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А—П–Љ—Л–Љ –≤–µ—А—Е–Њ–Љ —А–∞–Љ—Л –Њ–Ї–љ–∞ –Є –∞—А–Ї–Њ–є –µ—Б—В—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В—М (—В–µ–ї–µ–њ–µ–љ—М). –Э–∞–і –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –љ–∞ –љ–µ–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –°–њ–∞—Б –љ–∞ —Г–±—А—Г—Б–µ (15). –Э–∞–і –і–≤—Г–Љ—П —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є —А–∞—Б–њ–ї–∞—Б—В–∞–ї–Є –Ї—А—Л–ї—М—П —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ—Л. –І—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–і –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞ —Г–Ј–љ–∞—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –Ь–µ–ґ–і—Г –Ї–Є–ї–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є –∞—А–Њ–Ї –≤ –Ї—А—Г–≥–ї—Л—Е –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Л –°–њ–∞—Б–∞ –≠–Љ–Љ–∞–љ—Г–Є–ї–∞, –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Є –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞, –∞ –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –Њ—В –љ–Є—Е —Б–µ—А–∞—Д–Є–Љ –Є —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ - —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–≥–ї–∞–≤—Л–є –і–µ–Є—Б—Г—Б –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –Є–Ј–≤–Њ–і–Њ–≤.( –Т –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –•I–• –≤–µ–Ї–∞ –Є—Е —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л).

–Я—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –≤ 1613 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–µ –≥–Њ–і—Г–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Я–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б—В–Њ–ї—М –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ–Љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А. –Ю—В—Б—О–і–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ—Б—В—М –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Г—О —Б–µ–љ—М.

–І–µ—В—Л—А–µ –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е, –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л—Е –≤ –њ–ї–∞–љ–µ —Б—В–Њ–ї–±–∞ —Б –Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ–Є –Ї—Г–±—Л—И–Ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—В —Б–і–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –∞—А–Ї–Є —Б –≤–Є—Б—П—З–Є–Љ–Є –≥–Є—А—М–Ї–∞–Љ–Є. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П –њ–Њ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ї–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–Љ —Б —В—А–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Є–Њ—В—Г. –§–Њ—В–Њ 1912 –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ –љ–Є—Е –њ–Њ—П—Б–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –°–њ–∞—Б–∞, –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є, –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Я—А–µ–і—В–µ—З–Є. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—П—Б–љ–Њ–Љ –і–µ–Є—Б—Г—Б–µ –≥—А–∞—Д—М—П –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–є —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞, –µ–≥–Њ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥ –≤ –њ–Њ—З–µ—А–Ї–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ—Й–Є–Ї–∞ –Є–Ї–Њ–љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ (1652 –≥.) (16).

–Ф–Њ 1912 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ —Д–∞—Б–∞–і—Г –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞ –±—Л–ї –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Д—А–Њ–љ—В–Њ–љ. –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –≤ –љ–µ–Љ . –њ–∞–ї–µ—И–∞–љ–µ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–µ: —Г–і–∞–ї–Є–ї–Є –Ј–∞–њ–Є—Б—М –Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –њ–Њ –≥—А–∞—Д—М–µ ¬Ђ–Ь–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ь–Њ–Є—Б–µ—П –њ–µ—А–µ–і –Ъ—Г–њ–Є–љ–Њ–є¬ї. –Ф–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є—П –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞ –љ–∞ —И–∞—В–µ—А –Ј–∞—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М —Д—А–Њ–љ—В–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Г–ґ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞, –≤—Б–µ –ґ–µ —А–µ—И–Є–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —И–∞—В–µ—А. –§—А–Њ–љ—В–Њ–љ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М –њ—А–Њ–њ–∞–ї–∞. (17).

–Ю—В –љ–Є–ґ–љ–µ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞ –Ї –≤—Е–Њ–і—Г –≤ —Б–Њ–±–Њ—А –Є–і–µ—В —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Љ–∞—А—И –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л. –Ф–≤–µ—А–љ–Њ–є –њ—А–Њ–µ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ –≤ –≤–Є–і–µ –∞—А–Ї–Є —Б –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї—Г–Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ. –Э–∞ —Б—В–µ–љ–µ –љ–∞–і –≤—Е–Њ–і–Њ–Љ, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—П –ї–Є–љ–Є—О –∞—А–Ї–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Д–Є–≥—Г—А–љ—Л–є –Ф–µ–Є—Б—Г—Б —Б–Њ —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –≤ —А–Њ—Б—В –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞–Љ–Є.

–Т –≤–Є–Љ–µ –і–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Љ–∞, –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ —Е—А–∞–Љ, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –Ї—А—Г–≥ —Б —Н—В–Є–Љ–∞—Б–Є–µ–є, –∞ –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–ї–∞—Б—В–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Ї—А—Л–ї—М—П —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ—Л. –Э–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –Њ—В–Ї–Њ—Б–µ –і–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Љ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ —Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≤ —А–Њ—Б—В —Б–≤—П—В–Њ–є –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А. –Т –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–µ —Б –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—З–Њ–Љ –Њ–љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –њ—А–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—В–∞–ї–µ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –£ –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П. –Ю–љ —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Њ—В —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–є, –њ–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л—Е –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є (18). –°–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–Њ –µ–Љ—Г, –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –Њ—В–Ї–Њ—Б–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≤–Њ–Є–љ —Б –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–µ –Є –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ –≤ –ї–µ–≤–Њ–є.

–Э–∞ –њ–Њ–ї—Г–Ї–Њ–ї–Њ–љ–Ї–∞—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є: —Б–ї–µ–≤–∞ - –≥—А—Г–њ–њ–∞ –Љ–Њ–ї—П—Й–Є—Е—Б—П –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤, –∞ —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–∞ - –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Є –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ —В—А–Є –±–µ—Б–∞, –∞ –Ї –љ–Њ–≥–∞–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–њ–∞–і–∞–µ—В —Ж–∞—А—М (—Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –ї–Є—И—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –≤ –Ї–Њ—А–Њ–љ–µ). –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —З–∞—Б—В—М—О –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —Б—О–ґ–µ—В–∞. –Р —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –њ–Њ–і –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Њ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–Є–Љ–±–∞ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –і–∞–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –Є –њ–Њ–і –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Ї–∞—Е –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —Б—О–ґ–µ—В—Л.

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —Д–Њ—В–Њ–Њ—В—З–µ—В–∞ 1912 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М –≥—А–∞—Д—М—О –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —Б–Њ —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є, –Є–Ї–Њ–љ –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–Њ–≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ (–Њ–±–∞ 1650-1652–≥–≥.). –Ь–∞–љ–µ—А–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞—П –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–Љ —А–Њ—Б–њ–Є—Б—П–Љ, –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б—В–µ–љ–Њ–њ–Є—Б–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є, –≤ –Ї—Г–њ–Њ–ї–µ, –љ–∞ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–µ, –њ–∞—А—Г—Б–∞—Е –Є —Й–µ–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–њ—А—Г–ґ–љ–Њ–є –∞—А–Ї–Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤—Л, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –≤ –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–µ –∞–ї—В–∞—А—П. –І—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Г—О —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –љ–∞—З–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –•–£11 –≤–µ–Ї–∞, –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ 1654 –≥–Њ–і–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —Г—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М, –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б—В–Є –Њ—В–і–µ–ї–Њ—З–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л. –†–∞–Ј–±—А–Њ—Б —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є 1654 –≥–Њ–і–∞ –≤ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О —А–∞–±–Њ—В—Л –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –∞—А—В–µ–ї–Є —Б—В–µ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤. –†–∞–Ј–і–µ–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Њ–љ–Є –≤–µ–ї–Є —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ, –≥–і–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–Љ–Њ—Б—В–µ–є, –і–∞–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤–µ–ї —Б–≤–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞–Љ–Є. –Я–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ–Т–Є–і–µ–љ–Є–µ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ы–µ—Б—В–≤–Є—З–љ–Є–Ї–∞ –Є –Х–≤–ї–Њ–≥–Є—П¬ї (—Б–µ—А. –•VII –≤–µ–Ї–∞) –њ–Њ —Б—В–Є–ї—О –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ, —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—В —Б –њ—А–Є–њ–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –Ї—А–Њ–≤–ї–Є —О–ґ–љ–Њ–є –∞–њ—Б–Є–і—Л.

–Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П ¬Ђ–Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞ –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–∞—П¬ї –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А—Л –≤ —В–Є–Љ–њ–∞–љ–µ –љ–∞–і –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—В–∞–ї–Њ–Љ, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–∞ —Й–µ–Ї–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–Њ–і–њ—А—Г–ґ–љ–Њ–є –∞—А–Ї–Є. –Ш–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤ –≤ —Н—В–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–Є–Ј–Ї–∞, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –љ–Є—Е, –і–∞ —Г –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤—Л –Є —Г –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞–ї–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А—Л.

–Т–∞–ґ–љ—Л–Љ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–Њ–є –•VII –≤–µ–Ї–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —Б—О–ґ–µ—В—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О: —В—А–Є–ґ–і—Л –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–љ—Л–є –Ф–µ–Є—Б—Г—Б, –°–њ–∞—Б –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є, —Б–≤—П—В–Њ–є –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А, —Б—В–Њ—П—Й–Є–є –љ–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –њ—А–Є –≤—Е–Њ–і–µ –≤–љ—Г—В—А—М —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Э–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ—Г—О –њ–Њ—Б—В—Г–њ—М –Љ–Њ—А–Њ–≤–Њ–є —П–Ј–≤—Л —Г–ґ–µ –Њ—Й—Г—Й–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –≠–њ–Є–і–µ–Љ–Є—П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –њ—А–µ—А–≤–∞—В—М –љ–∞—З–∞—В–Њ–µ —Б—В–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–µ, –љ–Њ –Є –љ–∞ –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л—Е —Б—В–µ–љ–∞—Е. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А—Л –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞—Б–∞–і–∞. –Э–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї –љ–Є–Љ –Є –≤ 1685 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞—А—В–µ–ї—М –У—Г—А–Є—П –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–∞ —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ (19). –°—В–Є–ї—М –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –∞—А—В–µ–ї–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ—Й–Є–Ї–∞ –У—Г—А–Є—П –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –њ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є—Е –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Г—В–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, —А–∞—Д–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤, –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–є –Є –≤–Є—А—В—Г–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М—О —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞.

–Ш—В–∞–Ї, —Д–Њ—В–Њ–Њ—В—З–µ—В –Њ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є –і–≤—Г—Е –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Д–∞—Б–∞–і–Њ–≤ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е –≥—А–∞—Д—М—О –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є (20). –Ю—Б–љ–Њ–≤—Г –µ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ, –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –°–њ–∞—Б—Г –Є –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є, —Б–≤—П—В—Л–µ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –§–Є–ї–Є–њ–њ –Є –њ—А–µ–њ. –Ш–њ–∞—В–Є–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ–≥–µ–љ–і–Њ–є –Є –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е 1613 –≥–Њ–і–∞.

–Э–∞—А—Г–ґ–љ—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –Є—Е –њ–ї–Њ—Е–Њ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–є –љ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –•VII-–•VIII –≤–µ–Ї–Њ–≤. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Ї –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ –Є –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —Д–Њ—В–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Є—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Є –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є.

–Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л—Е —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ —Б—В–∞—В—М—П—Е –°.–°.–Ъ–∞—В–Ї–Њ–≤–Њ–є:

–Э–∞—А—Г–ґ–љ—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Р—А–Ї–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ—П—Б.// –Р–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е ¬Ђ–°–≤–µ—В–Њ—З—К¬ї.вДЦ3.–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞. 2008. —Б.67-75.

–Э–∞—А—Г–ґ–љ—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Ч–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А—Л.// –Р–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е ¬Ђ–°–≤–µ—В–Њ—З—К¬ї.вДЦ5.–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞. 2009. —Б.183-188.

–Ъ—А—Л–ї—М—Ж–Њ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є 1912 –≥–Њ–і–∞.// –Р–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е ¬Ђ–°–≤–µ—В–Њ—З—К¬ї.вДЦ6.–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞. 2010. —Б.277-285.

–Я–†–Ш–Ь–Х–І–Р–Э–Ш–ѓ

1. –Я–µ—А–≤—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –≤ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –±–Њ—П—А –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤—Л—Е –≤ 1650 -1652–≥–≥.

–Т 1560 –≥–Њ–і—Г —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ —Б—В–Њ—П–ї–∞ ¬Ђ—В–µ–њ–ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞ –ґ–µ¬ї. –Т 1649 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ–±–Њ—А –±—Л–ї —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–µ –Ј–∞ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –±–Њ–ї—М—И–Є–є –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г —П—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞.(1642-1646) // –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б–µ–ї, —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ю—В–і.3, –≤—Л–њ. 5, –Ь. 1912. —Б. 11; –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. (–Я–Р–Ъ–Ю) –Т—Л–њ. 1, —З.3. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞.1998.

2. –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –і–ї—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П 300-–ї–µ—В–Є—П –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –Є–Ј–±—А–∞–ї –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –њ–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В—Г –Є —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –Ї—Г–і–∞ –≤–Њ—И–ї–Є –Р.–Т.–Я—А–∞—Е–Њ–≤, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –Р.–Э.–Я–Њ–Љ–µ—А–∞–љ—Ж–µ–≤, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –Я.–Я.–Я–Њ–Ї—А—Л—И–Ї–Є–љ –Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж-—А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—В–Њ—А –Ь.–Ю.–І–Є—А–Є–Ї–Њ–≤. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ —А–∞–±–Њ—В –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Ф.–Т.–Ь–Є–ї–µ–µ–≤.

3. –Т—Б–µ —Н—В–∞–њ—Л —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д –Ш.–§.–І–Є—Б—В—П–Ї–Њ–≤. –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ –∞—А—Е–Є–≤–µ –У–Р–Ш–Ш–Ь–Ъ (–У–Њ—Б. –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л) –≥. –°–∞–љ–Ї—В - –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥.

4. –Т 2008 –≥–Њ–і—Г –≥—А–∞—Д—М—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —Б–≤—П—В—Л—Е –≤ –∞—А–Ї–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ—П—Б–µ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–±–µ–ї–µ–љ–∞.

5.–Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –њ–Њ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–Њ—А—Г —Б–Љ. –Я–Р–Ъ–Ю. –≤—Л–њ.1 –І.3 —Б. 36.

6. –Я–∞–ї–µ—Е—Б–Ї—Г—О –∞—А—В–µ–ї—М –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Ь. –Э.–°–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤, –≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –≤ —Б. –Я–∞–ї–µ—Е. –Ю–љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞–ї —Б –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –њ–Њ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е, –Є–Љ–µ–ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –њ–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—О —Б—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ—В –љ–∞—Б–ї–Њ–µ–љ–Є–є –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є.

7. –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ—Л–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Г—В–≤–∞—А–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. 1701–≥. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 237, –Њ–њ. 1, —З.1, –µ/—Е. 34.

8.–Ш–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞—П —Е—А–∞–Љ–Њ–≤–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–µ –•VII –≤–µ–Ї–∞ –Є–Ј –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –°–њ–∞—Б–∞ –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –°–њ–∞—Б–∞-–Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Ш–Ї–Њ–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–є –Ї –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –њ–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤ 1239 –≥–Њ–і—Г.// –Ъ–∞—В–Ї–Њ–≤–∞ –°.–°. –°–њ–∞—Б –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є. –Ш–Ї–Њ–љ–∞ 16 –≤–µ–Ї–∞ –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –°–њ–∞—Б–∞ –љ–∞ –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є. // VII –Я–µ—А—Ж–µ–≤—Б–Ї–Є–µ —З—В–µ–љ–Є—П. –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М.2007.

9. –Ю—В—З–µ—В –Ъ–¶–Ш–Ю –Ј–∞ 1914 –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞. 1915.—Б.10.

–Э–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Д–∞—Б–∞–і–µ –≤ 1912 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–і –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –і–≤–∞ —В–Є–њ–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Г—А–Њ–≤–љ—П—Е, –њ—А–Є —З–µ–Љ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–Њ—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–∞–±–µ–ї–∞. –Ш–Ј –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞—Е –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Ј–∞ 1841–≥. —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –і–∞—В–∞ –њ–Њ–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Є –µ–µ –∞–≤—В–Њ—А—Л.¬Ђ–Т –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ 1840 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г –Т–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Б—В–≤–∞ (–µ–њ. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А) –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –њ–Њ–і—А—П–і–Є–ї–Є—Б—М –Љ—Л –њ–Њ–љ–Њ–≤–Є—В—М –љ–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Ї–ї–µ–є–Љ–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М—О —Ж–µ–љ–Њ—О –Ј–∞ 350 —А—Г–±–ї–µ–є –∞—Б—Б–Є–≥–љ–∞—Ж–Є—П–Љ–ЄвА¶..–∞ –Ї–∞–Ї –љ—Л–љ–µ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞–Љ–Є –≤—Б—П –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—ГвА¶–Я–µ–≤—З–Є–є –і—М—П–Ї–Њ–љ –Ш–≤–∞–љ –†–∞–і—Г–≥–Є–љ –Є–Ј —Б.–°–µ–ї–Є—Й –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ-–Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є –і—М—П—З–µ–Ї –Ш–≤–∞–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤.¬ї (. –У–Р–Ъ–Ю.–§.712. –Њ–њ.1 –µ.—Е.133. –Ы.3.)

10.–°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –Я–∞–ї–Є—Ж–Є–љ–∞. –Ь.–Ы.,1955. —Б. 235.

11. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞ –≤ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–∞—П, –≤ 1552 –≥–Њ–і—Г —Г–ґ–µ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –±—Л–ї–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П —И–∞—В—А–Њ–≤–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –≤ 1628 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ –Я–Є—Б—Ж–Њ–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –њ–Њ –≥.–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1686 –≥–Њ–і—Г.

12. –Ш–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Я–Њ—Е–≤–∞–ї–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —Б –Р–Ї–∞—Д–Є—Б—В–Њ–Љ¬ї. –°–µ—А. –•VII –≤–µ–Ї–∞. –Э–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ф–µ–±—А–µ. –Р–ї—М–±–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞. –Р–≤—В.-—Б–Њ—Б—В. –Э.–Ъ–Њ–Љ–∞—И–Ї–Њ, –°. –Ъ–∞—В–Ї–Њ–≤–∞. –Ь.2004.—Б. 515. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А –Є–Ї–Њ–љ—Л –±—Л–ї –≤ –і—А—Г–ґ–Є–љ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ —Б—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є—Е –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ 1654–≥.

13. –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –Я–∞–ї–Є—Ж–Є–љ–∞. –°. 235.

14.–°—Ж–µ–љ–∞ ¬Ђ–Я–Њ–±–Є–µ–љ–Є–µ –∞—А—Е–Є–і—М—П–Ї–Њ–љ–∞ –°—В–µ—Д–∞–љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є¬ї –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –≤ —Ж–Є–Ї–ї ¬Ђ–Ф–µ—П–љ–Є–є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤¬ї –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ –≤ –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А–µ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞. –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –∞—А–Ї–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—П—Б–∞ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ –°.–°.–Ъ–∞—В–Ї–Њ–≤–Њ–є. –Э–∞—А—Г–ґ–љ—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Р—А–Ї–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ—П—Б.// –Р–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е ¬Ђ–°–≤–µ—В–Њ—З—К¬ї.вДЦ3.–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞. 2008. —Б.67-75.

15. –Я–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –°–њ–∞—Б–∞ –љ–∞ —Г–±—А—Г—Б–µ, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є —Ж–∞—А—О –Р–≤–≥–∞—А—О, –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ –љ–∞–і –≤—А–∞—В–∞–Љ–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—П –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Њ—В –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–є. –Ю—В—Б—О–і–∞ –Є–і–µ—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –°–њ–∞—Б–∞ –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–і –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є –Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Е–Њ–і–∞. –Т –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —Н—В–Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј –±—Л–ї –љ–∞–і –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є –Т–Њ—Б–Ї–Њ–±–Њ–є–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–Є –Є –љ–∞–і –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є –≤ –Э–Њ–≤—Л–є –і–≤–Њ—А.

16. –Р–ї—М–±–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞. –Р–≤—В.-—Б–Њ—Б—В. –Э.–Ъ–Њ–Љ–∞—И–Ї–Њ, –°. –Ъ–∞—В–Ї–Њ–≤–∞. –Ш–ї–ї.111.

17. –Т.–Ъ. –Є –У.–Ъ. –Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Є–µ. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—З–µ—А–Ї. –°–Я–±.1913. —Б. 151.

18. –Т 1572 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А—Г –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М.

19. –Т.–У.–С—А—О—Б–Њ–≤–∞ –Њ—В–љ–µ—Б–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л—Е —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є –∞—А—В–µ–ї–Є –У.–Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞, —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–≤—И–µ–є —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї –Є –∞–ї—В–∞—А—М —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ 1685 –≥–Њ–і—Г.// –Т.–У.–С—А—О—Б–Њ–≤–∞. –У—Г—А–Є–є –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ. –Ь.1982. —Б.174.

–Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ—В. –Ъ–∞–Ї –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –•VII –≤–µ–Ї–∞ –Њ–љ–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ –≤ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –љ–µ—В –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞. –Э–µ –Є–Љ–µ—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –њ–Њ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–µ –Є –∞–ї—В–∞—А–µ, –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–ї–∞ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞—В—М –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ (–Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞) –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ—Г –Є–Ј–Њ–≥—А–∞—Д—Г –У.–Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ—Г.

20. –Ѓ–ґ–љ—Л–є —Д–∞—Б–∞–і –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї –Њ—В –љ–∞–≤–Њ–і–љ–µ–љ–Є—П 1708 –≥–Њ–і–∞. ¬Ђ –Ю–Ї–Њ–ї–Њ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б —В—А–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—П —Б—В—А–∞–љ—Л —З—В–Њ –љ–∞–і –Њ–ї—В–∞—А—П–Љ–Є —Б —О–ґ–љ—Л—П –Є —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—П –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А–∞—Е –Є –≤ —И–Є—А–Є–љ–Ї–∞—Е —Б—В–Њ–ї–±—Ж–∞–Љ–Є –њ–Є—Б–∞–љ—Л —Б—В–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ¬ї –Є ¬Ђ —В–Њ —Б—В–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ—В –≤–µ—В—Е–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є–ї–Њ—Б—М. –Ш —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –і–≤–µ —Б—В–µ–љ—Л –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–≤–µ—А—Е—Г –і–Њ–љ–Є–Ј—Г –Є –≤–љ—Г—В—А–µ —Б–≤—П–Ј–Є –Њ—В –≤–µ—И–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Є—П –≤–Њ–і—Л –≤ 708 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ—А–≤–∞–ї–Њ¬ї // –Ф–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –°–Є–љ–Њ–і—Г –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞ –С—Г–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В 22 –∞–њ—А–µ–ї—П 1721 –≥–Њ–і–∞ // –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞. 1913. —Б. 40. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–∞—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–Љ —Д–∞—Б–∞–і–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞. –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є —И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–Ї–µ. –§—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–≤–Ї–∞—Б–∞ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–≥–µ–ї–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї—Б—П –≤ 1970-–µ –≥–Њ–і—Л –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А—Л –і–∞–ґ–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—Б—Л–њ–∞–ї–∞—Б—М —И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–Ї–∞ –•I–• –≤–µ–Ї–∞.

–Ч–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А—Л –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞—Б–∞–і–∞, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ –•I–• –≤–µ–Ї–µ. –Т 1912 –≥–Њ–і—Г –њ–∞–ї–µ—И–∞–љ–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–ї–Є –Є—Е –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Є–Ј-–Ј–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–њ–µ—И–Ї–Є, —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є —Г–ґ–µ –≤ 1914 –≥–Њ–і—Г –≤–ї–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ –Ъ–Ш–¶–Ю, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ ¬Ђ–Э–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є—Б—М (–≤ –љ–µ–Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є) –њ–Њ—А—З–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П: –∞). –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, –±). –Ч–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—Ж—Л —А–Њ–і–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤). —В—А–Є –њ–Њ—П—Б–љ—Л—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г–њ–Є–ї—П—Б—В—А–∞–Љ –љ–∞ —Н—В–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ.¬ї // –Ю—В—З–µ—В –Ъ–¶–Ш–Ю –Ј–∞ 1914 –≥. —Б.10.

–°–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–є:

1. –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А. –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д–∞—Б–∞–і. –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М XIX–≤.

2.–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є —Д–∞—Б–∞–і. –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є 1912 –≥ .

3..–Я—А.–°–∞–Љ—Г–Є–ї.–Ф–Њ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є.–Я—А–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–∞ –≥—А–∞—Д—М—П –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є.

4.–Р—А—Е–Є–і—М—П–Ї–Њ–љ –°—В–µ—Д–∞–љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є

5.–Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞ –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–∞—П. –Ф–Њ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є

6.–Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞ –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–∞—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є. –Ы–µ–≤–∞—П –Є –њ—А–∞–≤–∞—П —З–∞—Б—В–Є

7.–Ґ–∞–є–љ–∞—П –≤–µ—З–µ—А—П. –Ф–Њ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є. (15753)

8.–Т—Б–µ–і–µ—А–ґ–Є—В–µ–ї—М —Б –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є. –Ы–µ–≤–∞—П –Є –њ—А–∞–≤–∞—П —З–∞—Б—В–Є