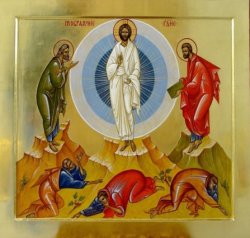

19 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞. –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –§–∞–≤–Њ—А

19 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Є—А–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П вАУ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –§–∞–≤–Њ—А. –Т –љ–∞—А–Њ–і–µ —Н—В–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –љ–Њ—Б–Є—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –ѓ–±–ї–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ, –Є–ї–Є –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –°–њ–∞—Б–∞. –°–Њ–±—Л—В–Є–µ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –≥–Њ—А—Л –§–∞–≤–Њ—А, –Ї—Г–і–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М –≤–Ј—П–ї –і–ї—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –≤–µ—А–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Я–µ—В—А–∞, –Ш–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞. –Э–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –ї–Є—Ж–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –њ—А–Њ—Б–Є—П–ї–Њ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –Є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Х–≥–Њ —Б—В–∞–ї–Є –±–µ–ї—Л–Љ–Є –Ї–∞–Ї —Б–љ–µ–≥ –Є –Ї–∞–Ї —Б–≤–µ—В –±–ї–Є—Б—В–∞—О—Й–Є–Љ–Є.

19 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Є—А–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П вАУ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –§–∞–≤–Њ—А. –Т –љ–∞—А–Њ–і–µ —Н—В–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –љ–Њ—Б–Є—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –ѓ–±–ї–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ, –Є–ї–Є –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –°–њ–∞—Б–∞. –°–Њ–±—Л—В–Є–µ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –≥–Њ—А—Л –§–∞–≤–Њ—А, –Ї—Г–і–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М –≤–Ј—П–ї –і–ї—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –≤–µ—А–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Я–µ—В—А–∞, –Ш–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞. –Э–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –ї–Є—Ж–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –њ—А–Њ—Б–Є—П–ї–Њ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –Є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Х–≥–Њ —Б—В–∞–ї–Є –±–µ–ї—Л–Љ–Є –Ї–∞–Ї —Б–љ–µ–≥ –Є –Ї–∞–Ї —Б–≤–µ—В –±–ї–Є—Б—В–∞—О—Й–Є–Љ–Є.

–Т —Н—В–Њ–є —Б–ї–∞–≤–µ —П–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–∞ –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л—Е –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞, –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є –≤–Ј—П—В—Л–µ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ вАУ –Ь–Њ–Є—Б–µ–є –Є –Ш–ї–Є—П –Є –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є —Б –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –Њ –≥—А—П–і—Г—Й–Є—Е –Х–≥–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П—Е –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–µ. –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —Б–≤–µ—В–ї–Њ–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ (—Н—В–Њ –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є –њ–Њ–Ї—А—Л–ї –Є—Е, –љ–µ–Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є—Е —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞—В—М —Б–ї–∞–≤—Г –С–Њ–ґ–Є—О) –Є –Њ–љ–Є —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –Є–Ј –Њ–±–ї–∞–Ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б –С–Њ–≥–∞ –Ю—В—Ж–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–Є–є –Њ –°—Л–љ–µ: ¬Ђ–°–µ–є –µ—Б—В—М –°—Л–љ –Ь–Њ–є –≤–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–є, –≤ –Ъ–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ь–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Х–≥–Њ —Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ!¬ї –Ю—В –≤–Є–і–µ–љ–Є—П, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М, —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л –≤ —Б—В—А–∞—Е–µ —Г–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Ш–Є—Б—Г—Б –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Є –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Ї –љ–Є–Љ, —В–Њ –Њ–љ–Є, —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –£—З–Є—В–µ–ї—П –≤ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ –Х–≥–Њ  —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –§–∞–≤–Њ—А вАУ —Н—В–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–µ –і–ї—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–µ—А—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–∞. –Т

—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –§–∞–≤–Њ—А вАУ —Н—В–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–µ –і–ї—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–µ—А—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–∞. –Т  –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ —П–±–ї–Њ–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–ґ–∞—П (–≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і, –≥—А—Г—И–Є, —Б–ї–Є–≤—Л). –Я–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –і–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –µ—Б—В—М –њ–ї–Њ–і—Л (—П–±–ї–Њ–Ї–Є) –≤–Њ—Б–њ—А–µ—Й–∞–µ—В—Б—П. –Ш–і–µ—В –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В. –Т –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –≤–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ —А—Л–±—Л (–£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В).

–Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ —П–±–ї–Њ–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–ґ–∞—П (–≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і, –≥—А—Г—И–Є, —Б–ї–Є–≤—Л). –Я–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –і–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –µ—Б—В—М –њ–ї–Њ–і—Л (—П–±–ї–Њ–Ї–Є) –≤–Њ—Б–њ—А–µ—Й–∞–µ—В—Б—П. –Ш–і–µ—В –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В. –Т –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –≤–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ —А—Л–±—Л (–£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В).

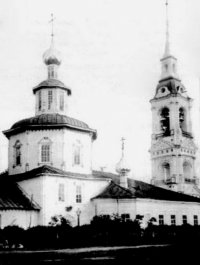

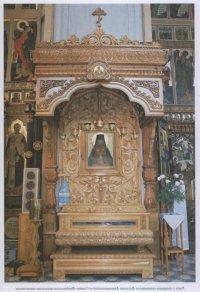

–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –≥. –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Л –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є, —Б —В–∞–Ї–Њ—О –ґ–µ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1746 –≥. —Г—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ –Є –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Э–µ–ї—О–±–Њ–≤–∞ –Є –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Ю–±–љ–µ—Б–µ–љ —Б —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Є —О–ґ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Њ–Љ—Г –≤–∞–ї—Г –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є, —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є —А–µ—И–µ—В–Ї–Њ–є, –Њ–≥—А–∞–і–Њ—О; —Б —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є, —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ вАУ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–і. –Ъ–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 200 —Б–∞–ґ–µ–љ—М, –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є. –Э–∞ –љ–µ–Љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ —Б —В–∞–Ї–Њ—О –ґ–µ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ—О, –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Ї –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–Њ—А—Г, –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—З—В–∞, –і–≤—Г—Е–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є: –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є —Б–≤. –Р—А—Е–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≥–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е —Б–Є–ї –±–µ—Б–њ–ї–Њ—В–љ—Л—Е. –Т —Б–Њ–±–Њ—А–љ–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ 3 –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞: –≤ —З–µ—Б—В—М –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –Є –њ—А–µ–њ. –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞. –°–Њ–±–Њ—А –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і–Њ 1932 –≥–Њ–і–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –≤ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –Љ—Г–Ј–µ–є, –љ–Њ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –ї–µ—В–љ—П—П –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –і–ї—П —Н—В–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є, –∞ –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞, —Б—В–Њ–ї—П—А–љ—Л–є, –Њ–±–Њ–є–љ—Л–є —Ж–µ—Е–∞ –Є –њ–Є–ї–Њ—А–∞–Љ–∞ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–њ—А–Њ–Љ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –њ–Њ–і —Н—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ—Л –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –Є –≥–ї–∞–≤—Л —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—В—А–∞—З–µ–љ –±–∞—А–Њ—З–љ—Л–є –љ–∞—А–µ–Ј–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б.–°–Њ–±–Њ—А –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і–Њ 1932 –≥–Њ–і–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –≤ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –Љ—Г–Ј–µ–є, –љ–Њ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –ї–µ—В–љ—П—П –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –і–ї—П —Н—В–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є, –∞ –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞, —Б—В–Њ–ї—П—А–љ—Л–є, –Њ–±–Њ–є–љ—Л–є —Ж–µ—Е–∞ –Є –њ–Є–ї–Њ—А–∞–Љ–∞ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–њ—А–Њ–Љ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –њ–Њ–і —Н—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ—Л –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –Є –≥–ї–∞–≤—Л —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—В—А–∞—З–µ–љ –±–∞—А–Њ—З–љ—Л–є –љ–∞—А–µ–Ј–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б.

–Ю–± –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ–µ –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З–µ –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤–µ, —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ.

–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (–°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З)

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –Э. –Р. –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –Љ–Є—А–Њ—Е–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 30 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, –±—Л–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ —Б. –Ь–Є—А–Њ—Е–∞–љ–Њ–≤–∞, –љ–Њ 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1879 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Ш –Ј–і–µ—Б—М –Ј–∞ 20 –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–љ —Г—Б–њ–µ–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Ч–Є–Љ–љ–Є–µ –њ—А–Є–і–µ–ї—Л —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–Є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —В–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–ї—П—Й–Є—Е—Б—П, –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї—О–і–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –≤—Л—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М –і–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –љ–Њ –Њ—В–µ—Ж –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї –љ–µ—Г–і–Њ–±—Б—В–≤–Њ. –Я–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –і—Г—Е–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—З–µ–є –Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤–µ—Б—М —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ —В—С–њ–ї—Л–Љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤—Л–є –њ–∞—Б—В—Л—А—М –≤–Њ–Ј–≤—С–ї –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О –Њ–≥—А–∞–і—Г –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞, —Б–і–µ–ї–∞–ї –Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї—Г –Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ¬≠–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г.

–Ю—Б–µ–љ—М—О 1899 –≥–Њ–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 50 –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—В—Ж–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. –Я—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є–ї —О–±–Є–ї—П—А–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ –Є –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –µ–Љ—Г –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї —В—А–Є –Ї–љ–Є–≥–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П, –∞ —З—Г—Е–ї–Њ–Љ–Є—З–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–µ—Б–ї–Є –±–∞—В—О—И–Ї–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –љ–∞–њ–µ—А—Б–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В —Б –і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М—П–Љ–Є –Є –ґ–µ–Љ—З—Г–≥–Њ–Љ. –Ы—О–±–Є–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–µ —Б.–Ь–Є—А–Њ—Е–∞–љ–Њ–≤–Њ, –≤—А—Г—З–Є–ї–Є —Ж–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –°–≤—П—В–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, –±—А–∞—В–Є—П –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–Њ вАФ –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –≥–і–µ –Њ—В–µ—Ж –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —В—А–Є–ґ–і—Л –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П, –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ–∞—Б—В—Л—А—О –Њ–±—А–∞–Ј —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –Э–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Я–ї–∞—В–Њ–љ, –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–µ–Ј–і–∞ –Є —В—А–Є –і—М—П–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ. –°—В—А–Њ–є–љ–Њ –њ–µ–ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є —Е–Њ—А, –љ–∞—А—П–і–љ—Л–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–µ, —Б–µ–Љ—М —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –і–≤–µ –і–Њ—З–µ—А–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤–љ—Г–Ї–Є —В–µ–њ–ї–Њ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —О–±–Є–ї—П—А–∞. –Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Є –±—А–∞—В—М—П: –Ш–Њ–∞–љ–љ –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤ вАФ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –°–∞–љ–Ї—В- –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З вАФ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Є –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–Є вАФ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є вАФ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –і–Њ–Љ–Њ–≤–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –Є –Њ—В–µ—Ж –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є вАФ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ- –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–∞–≤—А—Л. –І–µ—А–µ–Ј –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Є—Е —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –ґ–µ–љ–∞ H.A. –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤–∞ вАФ –Р–љ–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞, –∞ 3 –Є—О–ї—П 1912 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—З–Є–ї –Є —Б–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є. –Я–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–љ—Б–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ–±–∞ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –≤ –Њ–≥—А–∞–і–µ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, —А—П–і–Њ–Љ —Б –Љ–Њ–≥–Є–ї–Њ–є –Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–љ–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –≤ 1908 –≥–Њ–і—Г.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ —Б. –°–њ–∞—Б –С—Г—А–∞–Ї–Є, –і. –°–µ—А–µ–і–љ—П—П, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≥. –Э–µ—А–µ—Е—В–∞, —Б. –®–∞—А—В–∞–љ–Њ–≤–Њ, –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≥. –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З, –њ. –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤–ї—М, —Б. –®–Є—И–Ї–Њ–≤–Њ, –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –°—В–Њ–ї–њ–Є–љ–Њ, —Б. –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤–Њ, –Ъ–∞–і—Л–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –°. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ—А—М–µ, –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–µ–≤–Њ-–Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Т 2000 –≥. –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М 600-–ї–µ—В–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–µ–Љ. –Т –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—В –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ.

–°–њ—А–∞–≤–Ї–∞: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ь–∞–Ї–Є—А–Є–µ–≤–Њ-–Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Ї —А–Њ–і—Г –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ—П—А –Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е. –Х—Й–µ –≤ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –Њ–љ —Г—И–µ–ї –≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –Є –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ —А–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Є–Љ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ; –ґ–µ–ї–∞—П –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –∞–≤–≤—Л –°–µ—А–≥–Є—П –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ —А–Њ–і–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ—З–Ї–Є –Я–Є—Б—М–Љ—Л (–Љ–µ—Б—В–Њ –µ–≥–Њ –Ї–µ–ї—М–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ 1 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–µ –Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б—В–∞—А–∞—П –њ—Г—Б—В—Л–љ—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—П¬ї). –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞ –Я–Є—Б—М–Љ—Г –њ—А–Є—И–µ–ї –і—А—Г–≥–Њ–є —Г—З–µ–љ–Є–Ї ¬Ђ–Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є¬ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–≤–µ–ї –Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є. –°–≤—П—В—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ –і–≤–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П; –Ј–∞—В–µ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–≤–µ–ї —Г—И–µ–ї –љ–∞ —А–µ–Ї—Г –Ю–±–љ–Њ—А—Г, –≥–і–µ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ-–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –Є —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIV –≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г–≤ –≤ –љ–µ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П. –Ч–і–µ—Б—М, –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ, —Б–≤—П—В–Њ–є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –Є –±—Л–ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ (–њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XV —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П).

–£–ґ–µ –≤ XV –≤–µ–Ї–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –љ–∞ –Я–Є—Б—М–Љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М ¬Ђ–Ь–∞–Ї–∞—А–Є–µ–≤–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ—М—О¬ї. –Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVI –≤–µ–Ї–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Г—В—А–∞—В–Є–ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –±—Л–ї –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ –Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Ї–∞—Е –≤–µ—А—Б—В –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–Њ-–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ 1721 –≥–Њ–і–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –љ–∞ –Я–Є—Б—М–Љ–µ –±—Л–ї —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ –Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –≤ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —Б—В–∞–ї –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ–Љ. –Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XVIII –≤–µ–Ї–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–Њ–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞ –Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≥–і–µ –њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, —Б–≥–Њ—А–µ–ї вАУ –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж—Л, –љ–∞ –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–µ –њ–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ—А—П—Й–µ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞ –Є —Г–≥–ї–µ–є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–µ–њ–ї–∞: –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–Њ–є. –Т 1786 –≥–Њ–і—Г –љ–∞–і –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ, –∞ –Ї 1821 –≥–Њ–і—Г —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —З–µ—Б—В—М –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤–Њ –Є–Љ—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—П –Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Я–∞–≤–ї–∞ –Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В—Л—Е –±–µ—Б—Б—А–µ–±—А–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–µ–≤ –Ъ–Њ—Б–Љ—Л –Є –Ф–∞–Љ–Є–∞–љ–∞ –Р—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е. –Т 1907 –≥–Њ–і—Г –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –≤–љ–Њ–≤—М —Б–≥–Њ—А–µ–ї –Є –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ 1909 –≥–Њ–і—Г.

–Т 1951 –≥–Њ–і—Г –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Ї —Б–≤—П—В—Л–Љ –Љ–Њ—Й–∞–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—П: –≤—Е–Њ–і—Л –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –Є –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ї–ї–µ—В, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–∞, –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л. –Ф–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї—Б—П —Г–≥—А–Њ–Ј–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П. –Ы–Є—И—М –≤ 1971 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –Я–Є—Б—М–Љ—Г –њ—А–Є–±—Л–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –С–µ–ї—П–µ–≤ вАУ —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, –≤–µ—В–µ—А–∞–љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –≤ 1949-1956 –≥–Њ–і–∞—Е –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –≤ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–µ¬ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –ї–∞–≥–µ—А—П—Е. –Я–Њ–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В—Ж–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ.

–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В 26 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1994 –≥–Њ–і–∞ –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–µ–≤–Њ-–Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ –Ї–∞–Ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–Є—В–µ–ї—М. 1 –љ–Њ—П–±—А—П 1998 –≥–Њ–і–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ, –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–є –≤ 1951 –≥–Њ–і—Г –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–µ—Б—В—А–∞–Љ–Є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –±—Л–ї –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –≤–Њ –Є–Љ—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—П –Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–Њ–Ј—А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Є –Ї–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж –±–ї–Є–Ј —Е—А–∞–Љ–∞, –Є—Б–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Л–є —Б–∞–Љ–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –Т 2000 –≥–Њ–і—Г –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –љ–Њ–≤—Л–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–є –Р–љ–≥–µ–ї–Є–љ—Л –°–µ—А–±—Б–Ї–Њ–є. –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–љ–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–∞, –њ—А–Є–љ—П–≤—И–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ вАУ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Ь–Є—Е–∞–Є–ї (–С–µ–ї—П–µ–≤).

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —З–µ—Б—В—М –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –Я–Њ–і–≤—П–Ј—М–µ (–љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–Є —Г–ї–Є—Ж –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –Ф–µ–њ—Г—В–∞—В—Б–Ї–Њ–є. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —Н—В–Њ—В —Е—А–∞–Љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—Ж–Њ–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –≤ 1628 –≥. –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Т 1691 –≥. —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є. –Т 1738 –≥. —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –±—Л–ї –і–∞–љ —Г–Ї–∞–Ј –Њ—В—Б—В—А–Њ–Є—В—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –Ї–∞–Љ–љ–µ. –°—А–µ–і–Є —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –љ–µ–Љ —Б–≤—П—В—Л–љ—М –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї—Б—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–∞–Љ–Є –Ї—А–µ—Б—В —Б —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞–Љ–Є –Љ–Њ—Й–µ–є —Б–≤—П—В—Л—Е —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –С–Њ–ґ–Є–Є—Е –Є –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–Т—Б–µ—Е —Б–Ї–Њ—А–±—П—Й–Є—Е –†–∞–і–Њ—Б—В—М¬ї.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –°–њ–∞—Б-–Т–µ–ґ–Є, —Б. –С—Г—А–∞–Ї–Њ–≤–Њ, —Б. –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –ѓ–Љ—Й–Є–Ї–∞—Е, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –®–Є—И–Є–Ї–Є–љ–∞, —Б. –Т—Л—А–Њ–і–Ї–Њ–≤–Њ –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–∞ –Я–Њ–њ–Ї–Њ–≤–Њ, –њ–Њ–≥. –Т–µ—А—Е–Њ–≤—М—П, —Б. –У–Њ–≤–µ–љ–Њ–≤–Њ, –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, —Б. –°–Њ—А—Е—В—Л, —Б. –У–Њ—А–Ї–Є–љ–∞, —Б. –°–њ–∞—Б-–Э–∞–Ј–Њ–≥–Є –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б. –Ю—А–µ—Е–Њ–≤–Њ, —Б.. –•—А–Є–њ–µ–ї–µ–є, –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –С—Г–ї–Є–љ–∞, —Б. –Я–µ–ї–µ–≥–Њ–≤–∞, –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –≥. –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Л, —Б. –°–µ—А–∞–њ–Є—Е–Є –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–ї–Њ–≥—А–Є–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞,

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –°–њ–∞—Б-–Т–µ–ґ–Є, —Б. –С—Г—А–∞–Ї–Њ–≤–Њ, —Б. –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –ѓ–Љ—Й–Є–Ї–∞—Е, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –®–Є—И–Є–Ї–Є–љ–∞, —Б. –Т—Л—А–Њ–і–Ї–Њ–≤–Њ –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–∞ –Я–Њ–њ–Ї–Њ–≤–Њ, –њ–Њ–≥. –Т–µ—А—Е–Њ–≤—М—П, —Б. –У–Њ–≤–µ–љ–Њ–≤–Њ, –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, —Б. –°–Њ—А—Е—В—Л, —Б. –У–Њ—А–Ї–Є–љ–∞, —Б. –°–њ–∞—Б-–Э–∞–Ј–Њ–≥–Є –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б. –Ю—А–µ—Е–Њ–≤–Њ, —Б.. –•—А–Є–њ–µ–ї–µ–є, –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –С—Г–ї–Є–љ–∞, —Б. –Я–µ–ї–µ–≥–Њ–≤–∞, –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –≥. –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Л, —Б. –°–µ—А–∞–њ–Є—Е–Є –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–ї–Њ–≥—А–Є–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞,

–Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –≤ 1929–≥. —Е—А–∞–Љ, –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 30-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –•–• —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Љ—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ —В—А–µ—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –ґ–µ—А—В–≤ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є 30-—Е –≥–≥. –•–•–≤–µ–Ї–∞, –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є: —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –®—Г—И–Ї–Њ–і–Њ–Љ –Т. –Р. –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Њ–±–≤–Є–љ—П–ї—Б—П –њ–Њ —Б—В. —Б—В. 58-10, 11 –£–Ъ –†–°–§–°–†. –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ 20.08.1937–≥.), —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –Ш—Б–∞–µ–≤–Њ –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Э. –Х. –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Њ–±–≤–Є–љ—П–ї—Б—П –≤ –Ъ–†–Ф. –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ 17.11.1937–≥.), —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –°–Њ–ї–і–∞ –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Я. –Ш. –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Њ–±–≤–Є–љ—П–ї—Б—П –≤ –Ъ–†–Ф. –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ 21.09.1937–≥.).

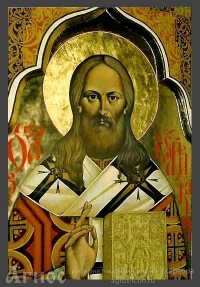

–Ю–і–Є–љ –Є–Ј —Б–≤—П—В—Л—Е —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е вАУ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є , –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є (+1945), —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є.

–Ю–і–Є–љ –Є–Ј —Б–≤—П—В—Л—Е —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е вАУ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є , –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є (+1945), —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є.

–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є (–≤ –Љ–Є—А—Г –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є), —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1876 –≥. –≤ –≥. –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±. ( –љ—Л–љ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї.) –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≤ 1901 –≥. —Б–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П, –Є –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤ –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –Ч–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О ¬Ђ–Ю —Б–Ї–Є—В—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—В–µ—А–Є–Ї–µ¬ї –µ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Ч–љ–∞—П –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–µ –Ї–∞–Ї –і—А–µ–≤–љ–Є–µ, —В–∞–Ї –Є –љ–Њ–≤—Л–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є, –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –і–ї—П –±–Њ–ї–µ–µ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О –Є –≤ 1910-1911 –≥–≥. –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ –њ–Њ–њ–∞–ї –љ–∞ –ї–µ–Ї—Ж–Є—О –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П —Б–Ї–∞—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –†–Њ–±–µ—А—В–∞ –С–∞–і–µ–љ-–Я–∞—Г—Н–ї–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ. –Т 1914 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –µ—Й–µ —А–∞–Ј —Б—К–µ–Ј–і–Є–ї –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–Ї–∞—Г—В–Є–Ј–Љ–∞, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤ –ї–µ—В–љ–Є—Е –ї–∞–≥–µ—А—П—Е. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –љ–∞—З–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞–і –Ї–љ–Є–≥–Њ–є ¬Ђ–С–Њ–є-—Б–Ї–∞—Г—В—Л. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ вАЬ—Б–Ї–∞—Г—В–Є–љ–≥вАЭ¬ї —Б—Н—А–∞ –†–Њ–±–µ—А—В–∞ –С–∞–і–µ–љ-–Я–∞—Г—Н–ї–ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤—Л—И–ї–∞ –≤ 1917 –≥–Њ–і—Г. ¬Ђ–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –≤–Њ–ї–Є –Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Н–Љ–Њ—Ж–Є–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В—А–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –Є –≤—Б–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є, –Є–і—Г—Й–Є–µ –≤ —В–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л¬ї, вАФ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤ –Ь–Є—А–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О; –∞ –≤ 1914 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В, –≤ 1920 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –Є –њ—А–Є–љ—П–ї –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥. –° 1921 –≥–Њ–і–∞ вАУ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є, –≤ 1923 –≥. –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞. –Т –Є—О–ї–µ 1933 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-—В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –ї–∞–≥–µ—А—М –њ–Њ–і –†—Л–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ. –Ю—Б–µ–љ—М—О 1943 –≥–Њ–і–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ —Б–љ–Њ–≤–∞, —Б–Є–і–µ–ї –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є —В—О—А—М–Љ–µ. –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —Н—В–∞–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –≥–і–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї 5 –ї–µ—В —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –≤ –°–Є–±–Є—А—М. –£–Љ–µ—А –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–µ 13 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1945 –≥–Њ–і–∞.

–Т 1981 –≥–Њ–і—Г —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –†–Я–¶–Ч –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –ї–Є–Ї–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ —Б–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –°–Њ–±–Њ—А –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–∞–Љ—П—В–Є 13 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞. 18 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1985 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–µ—В–µ–љ—Л –Љ–Њ—Й–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Є –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ –≤ –°–≤—П—В–Њ-–Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Т 1993 –≥–Њ–і—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—З—В–Є–Љ—Л–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, –∞ –≤ 2000 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ —Б–Њ–±–Њ—А –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е, вАФ –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ. –Х–≥–Њ –Љ–Њ—Й–Є –і–Њ 2012 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –°–≤—П—В–Њ-–Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ.

–Т 1981 –≥–Њ–і—Г —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –†–Я–¶–Ч –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –ї–Є–Ї–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ —Б–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –°–Њ–±–Њ—А –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–∞–Љ—П—В–Є 13 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞. 18 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1985 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–µ—В–µ–љ—Л –Љ–Њ—Й–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Є –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ –≤ –°–≤—П—В–Њ-–Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Т 1993 –≥–Њ–і—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—З—В–Є–Љ—Л–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, –∞ –≤ 2000 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ —Б–Њ–±–Њ—А –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е, вАФ –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ. –Х–≥–Њ –Љ–Њ—Й–Є –і–Њ 2012 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –°–≤—П—В–Њ-–Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ.

–Т 2011 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞ —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. 4 –∞–њ—А–µ–ї—П 2014 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В –Љ—Г–Ј–µ–є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Э–Њ–≤–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ —В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В –Ї–Њ–љ—В—Г—А—Л —Б–≥–Њ—А–µ–≤—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –≥–Њ–і—Л –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є—П. –°—А–µ–і–Є —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В–Њ–≤ вАФ —А—П—Б–∞, –Ї–∞–і–Є–ї–Њ, —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї—Г–≤–µ–Ї–∞ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–µ–Љ—М—П—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П.

–Я–∞–Љ—П—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О: 22 —П–љ–≤–∞—А—П (–Э–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З.), 7 –Є—О–љ—П (–Ш–≤–∞–љ.), 31 –Є—О–ї—П (13 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞).

–Ъ–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є

–Я–µ—А–≤—Л–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Ї–љ—П–Ј—М—П-—Б—В—А–∞—Б—В–Њ—В–µ—А–њ—Ж—Л –С–Њ—А–Є—Б –Є –У–ї–µ–±. –Ю—В –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є—П –†—Г—Б–Є –і–Њ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–Є—П –њ–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є –Я–µ—В—А–µ I –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 300 —Б–≤—П—В—Л—Е. –Ч–∞ –і–≤–µ—Б—В–Є –ї–µ—В —Б–Є–љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—П—В—М –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є, –љ–Њ –µ—Й–µ —Б–µ–Љ–µ—А—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –°–Є–љ–Њ–і –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї –њ—А–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ II. –°–∞–Љ–∞—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –љ–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П вАФ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–∞ –°–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ 1903 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –љ–∞—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Ї –ї–Є–Ї—Г —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –Љ–љ–µ–љ–Є—О –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –°–Є–љ–Њ–і–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—А-–њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤–∞.

–Я—А–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е, –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М ¬Ђ–≤–љ–µ—И–љ–µ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е¬ї —Б–≤—П—В—Л—Е вАФ –У–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –Р–ї—П—Б–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т 1987 –≥–Њ–і—Г –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ї –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—О —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є—П –†—Г—Б–Є –Є —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –њ—А–Є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О —О–±–Є–ї–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –≠—В–∞ –≥—А—Г–њ–њ–∞ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ъ—А—Г—В–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ѓ–≤–µ–љ–∞–ї–Є—П (–Я–Њ—П—А–Ї–Њ–≤–∞) –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –і–µ–≤—П—В–Є —Б–≤—П—В—Л—Е, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Р–љ–і—А–µ–є –†—Г–±–ї–µ–≤, –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ –У—А–µ–Ї, –§–µ–Њ—Д–∞–љ –Ч–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є–Ї, –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Ъ—Б–µ–љ–Є—П –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–∞—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –њ—А–Є –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –°–Є–љ–Њ–і–µ. –Ь–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ѓ–≤–µ–љ–∞–ї–Є–є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –µ–µ –і–Њ 2011 –≥–Њ–і–∞.

–Э–Њ–≤—Л–µ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є

–Т 1942 –≥–Њ–і—Г –Э–Ъ–Т–Ф –°–°–°–† –њ–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—О –Я–Њ–ї–Є—В–±—О—А–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї ¬Ђ–љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л –Ї –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Є–µ–є –Ї–љ–Є–≥–Є-–∞–ї—М–±–Њ–Љ–∞ вАЬ–Я—А–∞–≤–і–∞ –Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –≤ –°–°–°–†вАЭ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ¬ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ–љ—В—А–њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —А–∞–Ј—Л–≥—А—Л–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В—Л –љ–∞ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е. –Т —Н—В–Њ–Љ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Є–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Ч–∞ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ч–∞ —З—В–Њ —Б—Г–і–Є–ї–Є —Н—В–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є? –Ш—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—П—Б—М —А—П—Б–Њ–є –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ, –≤–µ–ї–Є –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л, –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б —З–Є—Б—В–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Є —З–Є—Б—В–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–∞–Љ–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–ї–∞ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—В—Й–µ–њ–µ–љ—Ж–µ–≤, –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—О—Й–Є—Е –µ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є —З–µ—Б—В–љ–Њ–є –ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є¬ї.

–≠—В–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–∞—П –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —В–Њ–є –ґ–µ —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—В—А–њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–±—А–∞—В—М –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—М —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤—Б–µ –≥–Њ–і—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є: –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –љ–∞ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤ –°–°–°–† –љ–µ –±—Л–ї–Њ. ¬Ђ–Э–µ–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–µ¬ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –°–µ—А–≥–Є—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є—Е —З–∞—Б—В—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П –Є –≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О. –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Є, –≤—Л–ґ–Є–≤—И–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В –ї–∞–≥–µ—А–µ–є, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В. –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ —Б—В–∞—А—Ж—Л, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ 1960вАУ1980-–µ –≥–Њ–і—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–Њ–≤ —В–∞–Ї –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –ї—О–і–µ–є, вАФ –Ш–Њ–∞–љ–љ (–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–Є–љ), –Я–∞–≤–µ–ї (–У—А—Г–Ј–і–µ–≤), –Ґ–∞–≤—А–Є–Њ–љ (–С–∞—В–Њ–Ј—Б–Ї–Є–є), вАФ —Б–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –ї–∞–≥–µ—А—П. –Ь–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤ —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –ґ–Є–ї–Є –≤ –Љ–Є—А—Г –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Ї—В–Њ –≤ —Б–µ–Љ—М—П—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –љ—П–љ—П–Љ–Є (–Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј —В–∞–Ї–Њ–є –љ—П–љ–Є-–Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—Б—Л –≤ ¬Ђ–Ъ–∞–Ј—Г—Б–µ –Ъ—Г–Ї–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л –£–ї–Є—Ж–Ї–Њ–є —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–Љ —Б—Л–љ–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Р–љ–і—А–µ—П –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤–∞ –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –љ—П–љ–µ –Ґ–∞—В–µ–љ—М–Ї–µ, —Е–Њ—В—П —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –ґ–Є–≤—И–µ–є –≤ –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–µ –і–Є–≤–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞), –∞ –Ї—В–Њ вАФ –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Э–Ш–Ш (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П –≤ –Љ–Є—А—Г –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П (–Я—Г–Ј–Є–Ї) –Є–Ј –Њ–±—Й–Є–љ—Л –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –±—Л–ї–∞ –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —В—Г–±–µ—А–Ї—Г–ї–µ–Ј–∞, –∞ –і–Њ–Љ–∞ —В–∞–є–љ–Њ –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–°—В–∞—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –≥–Њ–і—Л –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є¬ї, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–µ вАФ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–µ –Ш–≥–љ–∞—В–Є–Є –Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –Є –Њ–Ї–Њ—А–Љ–ї—П–ї –≤ 1920вАУ1930-–µ –≥–Њ–і—Л). –£—Б—В–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ –Њ —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –≥–Њ–і—Л –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—А—А–Њ—А–∞ –Є —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М –Є –≤ —Б–µ–Љ—М—П—Е –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–Њ–і—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ–і –Ї–Њ—А–µ–љ—М: –Я—А–∞–≤–і–Њ–ї—О–±–Њ–≤—Л, –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤—Л, –Р–Љ–±–∞—А—Ж—Г–Љ–Њ–≤—Л —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –і–µ–і–∞—Е, –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М —Г–Ј–љ–∞—В—М –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є—Е –≥–Є–±–µ–ї–Є.

–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є –Ї —Б–≤—П—В—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є–ї–Є –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–∞ –Р–ї–Њ–Є–Ј–Є—П –Ґ—А—Г–њ–њ–∞ –Є –ї—О—В–µ—А–∞–љ–Ї—Г –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Г –®–љ–µ–є–і–µ—А.

–°–∞–Љ—Г –Є–і–µ—О —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–µ –њ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П—Е –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л, –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б ¬Ђ—Б–∞–Љ–Є–Ј–і–∞—В–Њ–Љ¬ї. –Т —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ —Ж–Є—А–Ї—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Є —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –Є –Љ–Є—Д—Л –Њ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е. –£–ґ–µ –≤ 1925 –≥–Њ–і—Г –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–і–∞–љ–∞ ¬Ђ–І–µ—А–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ (вАЬ–®—В—Г—А–Љ –љ–µ–±–µ—БвАЭ). –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є—Е –±–Њ—А—М–±—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б—П–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б–µ—Е –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–є –Є —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є¬ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–≤–∞. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є, —Б 1921 –њ–Њ 1930 –≥–Њ–і –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –Є –≤ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –ї–∞–≥–µ—А–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –Є –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–µ –≤ –Ч—Л—А—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ, —Г—Е–Є—В—А–Є–ї—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–±–µ–ґ–∞—В—М –Є–Ј –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –Є –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –Є–Ј –°–°–°–† —З–µ—А–µ–Ј –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї—Г—О –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –Њ–љ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –Ї –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є (–†–Я–¶–Ч) –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —В—А—Г–і ¬Ђ–Э–Њ–≤—Л–µ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ¬ї. –≠—В–Њ—В –і–≤—Г—Е—В–Њ–Љ–љ–Є–Ї, –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –≤ –Ф–ґ–Њ—А–і–∞–љ–≤–Є–ї–ї–µ –≤ 1949-–Љ (–њ–µ—А–≤—Л–є —В–Њ–Љ) –Є 1957-–Љ (–≤—В–Њ—А–Њ–є —В–Њ–Љ), —Б—В–∞–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –±–µ—Б—В—Б–µ–ї–ї–µ—А–Њ–≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —В–∞–Љ–Є–Ј–і–∞—В–∞ –≤ –°–°–°–†.

–Я—А—В–Њ–њ—А–µ—Б–≤–Є—В–µ—А –†–Я–¶–Ч –Ь. –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –Є–Ј –°–°–°–† –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, —Г—Б—В–љ—Л—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є –≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е, —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б—Г–і—М–±—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –µ–Љ—Г —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є. –£–ґ–µ –≤ 60-–µ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–і–∞–љ–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –і–Є—Б—Б–Є–і–µ–љ—В–∞ –Ы—М–≤–∞ –†–µ–≥–µ–ї—М—Б–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Ґ—А–∞–≥–µ–і–Є—П –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є. 1917вАУ1945 –≥–Њ–і¬ї, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±—И–Є—А–љ–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –†–µ–≥–µ–ї—М—Б–Њ–љ–∞ –њ–Є—Б–∞–ї–∞—Б—М –≤ –°–°–°–†, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є —Г—Б—В–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л, –љ–Њ –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е (–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ вАФ –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–є –≤ –Ч–∞–≥–Њ—А—Б–Ї–µ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ).

–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –і–∞–љ–љ—Л—Е, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —Н—В–Є—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е, –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –†–Я–¶–Ч –≤ 1981 –≥–Њ–і—Г –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї—Г—О —Б–µ–Љ—М—О, –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞ –Є —Б–Њ–±–Њ—А –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ, –Ї—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–≤—П—В—Л–µ —В–Њ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Њ–±—Й–µ–є –Є–Ї–Њ–љ–µ, —В–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї–Є. –Т 80-—Е –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –†–Я–¶–Ч –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–Є –Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –§–ї–Њ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ (–Я–µ—В—А–Њ–≤—Л—Е) вАФ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –°–µ—А–≥–Є—П –Є –ї–Є–і–µ—А–∞ ¬Ђ–љ–µ–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є—Е¬ї. –Э–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Є–Ї–Њ–љ–∞—Е –Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є –Ї —Б–≤—П—В—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є–ї–Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е —Б –љ–µ—О —Б–ї—Г–≥, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–∞ –Р–ї–Њ–Є–Ј–Є—П –Ґ—А—Г–њ–њ–∞ –Є –ї—О—В–µ—А–∞–љ–Ї—Г –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Г –®–љ–µ–є–і–µ—А, вАФ —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –ґ–µ—Б—В–Ї—Г—О –∞–љ—В–Є—Н–Ї—Г–Љ–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Ч–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є.

–Т –°–°–°–† –≤ 1960вАУ1980-—Е –≥–Њ–і–∞—Е, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–µ –†–µ–≥–µ–ї—М—Б–Њ–љ–∞, —В–Њ–ґ–µ —В–∞–є–љ–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є. –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Є—Б—В–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–∞–Ј–∞–Љ–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Х–Љ–µ–ї—М—П–љ–Њ–≤ –Є—Б–Ї–∞–ї –Є –Њ–±—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л—Е –Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –њ–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ —Б—В–∞—В—М—П–Љ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 90-—Е, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –∞—А—Е–Є–≤–∞–Љ –Ъ–У–С –Є —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –Њ–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –±–∞–Ј—Г –і–∞–љ–љ—Л—Е ¬Ђ–Ч–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–µ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —В–µ–њ–µ—А—М –≤—Е–Њ–і–Є—В 34 000 –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ—А–∞–≤–Њ–Ї. –Ґ–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ ¬Ђ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ¬ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –і–ї—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є, —В–Њ–ґ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –µ—Й–µ –њ—А–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —З—В–Є–ї–Є —Ж–∞—А—Б–Ї—Г—О —Б–µ–Љ—М—О вАФ –і–∞–ґ–µ –µ–Ј–і–Є–ї–Є –≤ –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї, –≥–і–µ –µ—Й–µ –±—Л–ї —Ж–µ–ї –і–Њ–Љ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤–∞.

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 90-—Е, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞—О—Й—Г—О—Б—П –і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Є–Є, –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Ї –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –°–≤–Њ—О —А–Њ–ї—М –Ј–і–µ—Б—М —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –Є –ї–Є—З–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—П II, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л—А–Њ—Б –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є, –Є —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Ј–љ–∞–ї –Њ –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П—Е. –Я–µ—А–≤—Л–Љ–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Ґ–Є—Е–Њ–љ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞.

–Ю–У–Я–£ вАФ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –њ—А–∞–≤–і—Л

–°—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В –≤ —Б–≤—П—В—Л–µ, вАФ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–µ –ґ–Є—В–Є–µ, –±–µ–Ј—Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П –≤–µ—А–∞, –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ, –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Є, –µ—Б–ї–Є –µ—Б—В—М, –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –љ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤. –Ч–∞—В–Њ –Њ–љ–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є, —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ–і–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Є–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В –С–Њ–≥–∞. –£ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤ —Н—В–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ—Е–∞—А–Є–Ј–Љ–Њ–є —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є¬ї, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ ¬Ђ–і–∞—А–µ —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є¬ї. –°–≤—П—В–Њ–є –љ–µ –±–µ–Ј–≥—А–µ—И–µ–љ, –љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ –Ї –С–Њ–≥—Г, ¬Ђ–Њ–±–ЊћБ–ґ–µ–љ¬ї.

–Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –°–Є–љ–Њ–і, –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –Є–ї–Є –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј —Б–ї—Г–ґ–Є—В—Б—П –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і–∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ —Г–Љ–µ—А—И–µ–Љ—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В –∞–Ї—В –Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–ї—Г–ґ–∞—В –Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞—Е. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –љ–µ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –љ–µ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А —А–µ—И–∞—О—В, —Б–≤—П—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–ї–Є –љ–µ—В, —Е–Њ—В—П —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—Й–µ–є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–њ–∞—Б–µ–љ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –ґ–Є–≤—Г—Й–Є–Љ. –Р—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Р–Љ–≤—А–Њ—Б–Є–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В: ¬Ђ–Т –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –µ—Б—В—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –µ—Й–µ –љ—Г–ґ–і–∞—В—М—Б—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Њ–± —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–Є, –∞ –Љ—Л —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –µ–Љ—Г –≤—А–µ–і. –Т–µ–і—М —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–∞ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П: –Њ–љ –Є —В–∞–Ї —Б–≤—П—В. –≠—В–Њ –Љ—Л –љ—Г–ґ–і–∞–µ–Љ—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞—Е¬ї.

–Ь—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є вАФ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–µ –Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, вАФ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є —Б–≤—П—В—Л—Е. –Т –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ–µ, –≥–і–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–Љ–µ–µ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–є –Є –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞, –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є вАФ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П —Б–≤—П—В—Л—Е, –і–ї—П –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л –Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –°–∞–Љ–∞ –Є—Е —Б–Љ–µ—А—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ —З—Г–і–Њ–Љ. –Т –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б–≤—П—В—Л–µ, —Г–Љ–µ—А—И–Є–µ –Ј–∞ –≤–µ—А—Г –і–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—П. –Я—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–µ –њ—А–Є –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П—Е –≤ –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Ї—Г–ї—М—В –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е вАФ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є: –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞, –Т–∞—А–≤–∞—А–∞, –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞, –Т–µ—А–∞, –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞, –Ы—О–±–Њ–≤—М –Є –Љ–∞—В—М –Є—Е –°–Њ—Д–Є—П –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –Я–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –Ј–∞ –≤–µ—А—Г –њ–Њ—Б–ї–µ 1453 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Т –У—А–µ—Ж–Є–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л—Б—П—З –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ (–њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤—Г—Е—Б–Њ—В), —Г–±–Є—В—Л—Е —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ–Ї–Њ–≤.

–Т —З–Є—Б—В–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞, —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї–Є—Б—М –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л.

–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–Њ–±–Њ—А –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ 2000 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ 860 —Б–≤—П—В—Л—Е, –і–µ–ї–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г 2011 –≥–Њ–і–∞ –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–µ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–µ 1774 –Є–Љ–µ–љ–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –ґ–Є—В–Є–є–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –±—Л–ї–Є ¬Ђ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞–Ї—В—Л¬ї вАФ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є —А–Є–Љ—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є, –≥–і–µ –Њ–љ–Є —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –Є —Б–ї–Њ–≤–∞, —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–Ј–љ—М—О. –Ф–ї—П –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ—Г–ґ–љ—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –µ–і–Є–љ–Њ–≤–µ—А—Ж–µ–≤. –Я–∞–ї–∞—З–Є —В–Њ–ґ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є. –Ш –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —А–Є–Љ—Б–Ї–Є–µ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –љ–∞—А–Њ–і—Г, –Є—Е –Ї–∞–Ј–љ—М –±—Л–ї–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–є, –∞ –Є—Е —В–µ–ї–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї–Є –≤ –Ї–∞—В–∞–Ї–Њ–Љ–±–∞—Е вАФ —В–Њ –µ—Б—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—Й–µ–є –±—Л–ї–Њ —В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ.

–†—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є —В–∞–є–љ–Њ, –Є—Е –Њ—Б—В–∞–љ–Ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–њ–∞–љ—Л –≤ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–≤–∞—Е –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Г–±–Є–є—Ж—Л –±—Л–ї–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є—Е —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Т –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е –§–°–С —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л, –і–µ–ї–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є вАФ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є –±—Г–Љ–∞–≥–Є —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –і–ї—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –µ–≥–Њ –ґ–Є—В–Є—П –Њ–љ–Є –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є: –∞–љ–Ї–µ—В—Г –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л –і–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Є –Њ—З–љ—Л—Е —Б—В–∞–≤–Њ–Ї, –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А —В—А–Њ–є–Ї–Є, –∞–Ї—В –Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ. –І–ї–µ–љ—Л –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –Є –Ї—А—Г–≥–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞—Е –Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –њ–Њ –±—Г–Љ–∞–≥–∞–Љ, –≤—Л—И–µ–і—И–Є–Љ –Є–Ј –њ–Њ–і –њ–µ—А–∞ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –У–Я–£вАФ–І–ЪвАФ–Э–Ъ–Т–Ф. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.

–Ю–і–Є–љ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤ вАФ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є. –Я—А–Є —З—В–µ–љ–Є–Є –ґ–Є—В–Є–є –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ: –љ–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М –Є –≤—Б—В—А–µ—З–љ–∞—П —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М, –љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ –≤–µ—А–µ. –Т —З–Є—Б—В–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М, –Њ—В—А–µ–Ї—И–Є—Б—М –Њ—В –•—А–Є—Б—В–∞, —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞, —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї–Є—Б—М –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л.

–°—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–ї—П–ї–Є –љ–µ –Ј–∞ –≤–µ—А—Г –≤ –С–Њ–≥–∞, –∞ –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В—М. –Я–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–≤ —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Є, –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ вАФ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Ї—Г–њ—Ж—Л, –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ вАФ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є. –Ш–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–Њ–≤ –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –љ–µ –њ–Њ—И–µ–і—И–Є—Е –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, вАФ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ—И–ї–Є. –Р –±—Л–ї –ї–Є –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤ –Є–ї–Є –љ–µ—В, –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Њ.

–Я–µ—А–≤—Л–є –Є–Ј –Ј–≤–µ—А—Б–Ї–Є —А–∞—Б—В–µ—А–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–µ–≤ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –У–∞–ї–Є—Ж–Ї–Є–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А (–С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є) –±—Л–ї —Г–±–Є—В –≤ 1918 –≥–Њ–і—Г –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –≤–ї–∞—Б—В–Є: —В–∞–Ї –ґ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—А–µ—И–Є—В—М –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞ –Є–ї–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞. –Р –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є, —Г–±–Є—В—Л–є –≤ 1922 –≥–Њ–і—Г, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ (–Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є), –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ј–∞ –≤–µ—А—Г: –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–Ї–Њ–ї—Г (–Є–љ–Є—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ—Г—О ¬Ђ—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М¬ї), –≤–Є–љ—Л –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–µ–≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –і—А—Г–≥–Є—Е –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –µ–≥–Њ –і–µ–ї—Г.

–Ш–і–µ—П –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞ –≤–µ—А—Г, –љ–Њ –Є –ґ–µ—А—В–≤—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞—Б–њ—А–∞–≤—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—В—Л–µ.

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ—А—А–Њ—А–∞ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Є –Љ–Є—А—П–љ-¬Ђ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї —Б—Г–і–Є–ї–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ–Њ 58-–є —Б—В–∞—В—М–µ, –њ—Г–љ–Ї—В—Л 10 –Є 11 вАФ ¬Ђ–∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—П –Є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–∞¬ї, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї—Г –Є–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –ї–Є—Ж. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –±—Л–ї–Є —Б—Г–і–Є–Љ—Л –Ј–∞ –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –Є —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ч–∞–і–∞—З–µ–є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –±—Л–ї–Њ –Є–љ–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ –љ–µ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В—М—Б—П –Є –≤—Л–і–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ—Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–Љ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М —Б–µ–±—П –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Є –≤—Л–і–∞—В—М –і—А—Г–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є. –°–∞–Љ–Њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М –њ–Њ–і –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П вАФ –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –і–ї—П –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є.

¬Ђ–Э–µ–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–µ¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤—И–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –°–µ—А–≥–Є—П (–°—В—А–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л, –љ–Њ –Є—Е –і–µ–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї–Є—Б—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–µ. –Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ (–°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–Є—З), —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л–є –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г –Ї–∞–Ї —З–ї–µ–љ –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –≤ –ї–∞–≥–µ—А–µ –≤ –Ъ–µ–Љ–µ—А–Њ–≤–µ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ —Б–≤—П—В—Л–Љ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 30-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–µ –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–µ, –Њ–љ —Б–Њ–Ј–≤–∞–ї ¬Ђ–Љ–∞–ї—Л–є –Ї–∞—В–∞–Ї–Њ–Љ–±–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А¬ї вАФ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л—Е –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –°–µ—А–≥–Є—П –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є, –∞ –≤—Б—О –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 1927 –≥–Њ–і–∞, вАФ –љ–µ–Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–љ–Њ–є. –Т —Б–≤–Њ–µ–Љ ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є¬ї, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ 1929 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е ¬Ђ–¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—П—Е¬ї, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ –њ–Є—Б–∞–ї ¬Ђ–≤—Б–µ –њ—А–µ—Й–µ–љ–Є—П, –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –љ–∞–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –Ч–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ–≥–Њ –Ь–µ—Б—В–Њ–±–ї—О—Б—В–Є—В–µ–ї—П –Љ. –°–µ—А–≥–Є–µ–Љ –Є –µ–≥–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И–Є–Љ –°–Є–љ–Њ–і–Њ–Љ, –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л –Є –љ–µ–Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–љ—Л, –Є–±–Њ –Љ. –°–µ—А–≥–Є–є –Є –µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –љ–∞—А—Г—И–Є–ї–Є —Б–Њ–±–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤—И–Є –µ—С вАЬ–Њ–ї–Є–≥–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–µ–євАЭ, –њ–Њ–њ—А–∞–ї–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—О—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –¶–µ—А–Ї–≤–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є —Б–∞–Љ—Л–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –≤—Л–±–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞—В–∞¬ї. –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–Њ–є –ґ–µ —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ъ–Є—А–Є–ї–ї (–Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є), –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Т–Є–Ї—В–Њ—А (–Ю—Б—В—А–Њ–≤–Є–і–Њ–≤), –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –љ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –і—М—П–≤–Њ–ї–∞, –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ. https://sov-un.livejournal.com/620426.html