2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2022. –Я–∞–Љ—П—В—М –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ш–ї–Є–Є

2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —З—В–Є—В –њ–∞–Љ—П—В—М –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є—Е –і–Њ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ вАУ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ш–ї–Є–Є. –Ц–Є–ї –њ—А–Њ—А–Њ–Ї –≤ X-–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ –і–Њ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞. –Я—А–Њ—А–Њ–Ї –Ш–ї–Є—П –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б—В—А–Њ–≥–Є–Љ –Ї —Б–µ–±–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ: —Е–Њ–і–Є–ї –≤ –≥—А—Г–±–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—П–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ, –ґ–Є–ї –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –ї—О–і—П–Љ –ї–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Г—З–Є—В—М –љ–∞—А–Њ–і –≤–µ—А–µ –Є –Њ–±–ї–Є—З–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–µ. –Т —Б–≤–Њ–µ–є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –С–Њ–≥–∞ –Њ–±—А—Г—И–Є—В—М –≥–љ–µ–≤ –љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і, –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–є –Њ—В –≤–µ—А—Л –Є –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є—П.

2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —З—В–Є—В –њ–∞–Љ—П—В—М –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є—Е –і–Њ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ вАУ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ш–ї–Є–Є. –Ц–Є–ї –њ—А–Њ—А–Њ–Ї –≤ X-–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ –і–Њ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞. –Я—А–Њ—А–Њ–Ї –Ш–ї–Є—П –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б—В—А–Њ–≥–Є–Љ –Ї —Б–µ–±–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ: —Е–Њ–і–Є–ї –≤ –≥—А—Г–±–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—П–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ, –ґ–Є–ї –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –ї—О–і—П–Љ –ї–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Г—З–Є—В—М –љ–∞—А–Њ–і –≤–µ—А–µ –Є –Њ–±–ї–Є—З–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–µ. –Т —Б–≤–Њ–µ–є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –С–Њ–≥–∞ –Њ–±—А—Г—И–Є—В—М –≥–љ–µ–≤ –љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і, –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–є –Њ—В –≤–µ—А—Л –Є –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є—П.

–Ґ–∞–Ї –Њ–љ –≤—Л–Љ–Њ–ї–Є–ї —Г –С–Њ–≥–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞—Б—Г—Е—Г –Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ–є –≥–Њ–ї–Њ–і, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ–і–≤–∞ —Б–∞–Љ –љ–µ –њ–Њ–≥–Є–±, –љ–Њ –љ–µ —Б–Љ—П–≥—З–Є–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–Љ –≥–љ–µ–≤–µ, –њ–Њ–Ї–∞, –°–∞–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–µ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –µ–Љ—Г –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М —Н—В–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ. –Ю—В—Б—О–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –Њ–±—Л—З–∞–є —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Ї –њ—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ш–ї–Є–Є —Б —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ –і–ї—П –љ–Є—Б–њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П –і–Њ–ґ–і—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞—Б—Г—Е–Є. –Я–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ—А–Њ–Ї –Ш–ї–Є—П –±—Л–ї –ґ–Є–≤—Л–Љ –≤–Ј—П—В –љ–∞ –љ–µ–±–Њ –љ–∞ —З—Г–і–љ–Њ–є –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –µ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ –і—Г—Е–∞. –Я–µ—А–µ–і –≤—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї —П–≤–Є—В—Б—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–µ—З–µ—Б—В–Є—П –ї—О–і–µ–є, –Є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є—Е –Ї –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—О. –Т –љ–∞—А–Њ–і–µ –±—Л—В—Г–µ—В –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ, –±—Г–і—В–Њ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї –Ш–ї–Є—П –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –Љ–Њ–ї–љ–Є–Є –≥—А–Њ–Љ—Л, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є—Б—В–Є–љ–µ –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є—И—М —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є–µ–Љ –Є –Њ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Є–ї –њ—А–Є—А–Њ–і—Л.

–Ґ–∞–Ї –Њ–љ –≤—Л–Љ–Њ–ї–Є–ї —Г –С–Њ–≥–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞—Б—Г—Е—Г –Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ–є –≥–Њ–ї–Њ–і, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ–і–≤–∞ —Б–∞–Љ –љ–µ –њ–Њ–≥–Є–±, –љ–Њ –љ–µ —Б–Љ—П–≥—З–Є–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–Љ –≥–љ–µ–≤–µ, –њ–Њ–Ї–∞, –°–∞–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–µ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –µ–Љ—Г –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М —Н—В–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ. –Ю—В—Б—О–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –Њ–±—Л—З–∞–є —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Ї –њ—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ш–ї–Є–Є —Б —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ –і–ї—П –љ–Є—Б–њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П –і–Њ–ґ–і—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞—Б—Г—Е–Є. –Я–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ—А–Њ–Ї –Ш–ї–Є—П –±—Л–ї –ґ–Є–≤—Л–Љ –≤–Ј—П—В –љ–∞ –љ–µ–±–Њ –љ–∞ —З—Г–і–љ–Њ–є –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –µ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ –і—Г—Е–∞. –Я–µ—А–µ–і –≤—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї —П–≤–Є—В—Б—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–µ—З–µ—Б—В–Є—П –ї—О–і–µ–є, –Є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є—Е –Ї –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—О. –Т –љ–∞—А–Њ–і–µ –±—Л—В—Г–µ—В –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ, –±—Г–і—В–Њ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї –Ш–ї–Є—П –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –Љ–Њ–ї–љ–Є–Є –≥—А–Њ–Љ—Л, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є—Б—В–Є–љ–µ –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є—И—М —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є–µ–Љ –Є –Њ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Є–ї –њ—А–Є—А–Њ–і—Л.

2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –і–µ–љ—М –≤ –Ј–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л (–≤ 2002–≥. –±—Л–ї–Њ 350-–ї–µ—В–Є–µ —Е—А–∞–Љ–∞), –≤ —Б. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, —Б. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Ч–і–µ–Љ–Є—А–Њ–≤–Њ, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Ъ—А–µ–љ–µ–≤–Њ, –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Я–∞—А—Д–µ–љ—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —Б–µ–ї–Њ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ (вАЬ–ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ–µвАЭ) —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1463-1464 –≥–≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –°–∞–±—Г—А–Њ–≤ (–≤ –Є–љ–Њ–Ї–∞—Е вАУ –Ь–Є—Б–∞–Є–ї) –≤–ї–Њ–ґ–Є–ї вАЬ—Б–µ–ї—М—Ж–Њ –ѓ–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µвАЭ —Б –і–µ—А–µ–≤–љ—П–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Є–љ —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є –Є –і—Г—И —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –Ш–њ–∞—В–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М (–≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–µ–ї–Њ

–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —Б–µ–ї–Њ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ (вАЬ–ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ–µвАЭ) —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1463-1464 –≥–≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –°–∞–±—Г—А–Њ–≤ (–≤ –Є–љ–Њ–Ї–∞—Е вАУ –Ь–Є—Б–∞–Є–ї) –≤–ї–Њ–ґ–Є–ї вАЬ—Б–µ–ї—М—Ж–Њ –ѓ–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µвАЭ —Б –і–µ—А–µ–≤–љ—П–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Є–љ —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є –Є –і—Г—И —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –Ш–њ–∞—В–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М (–≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–µ–ї–Њ  –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ 1764 –≥.). –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї 60-–Љ –≥–≥. XV –≤. —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П —Б–≤. –∞–њ. –Ш–∞–Ї–Њ–≤—Г, –±—А–∞—В—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—О, —Г–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, —В.–Ї. —Б–µ–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є (–Њ–і–Є–љ –Є–Ј –і–≤—Г—Е –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ш–ї–Є–µ). –•—А–∞–Љ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 40-—Е –≥–≥. –Я—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е: –≤ –Љ–∞–µ 1944 –≥. —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Є–Ј-–Ј–∞ —З–µ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М. –Т–ї–∞—Б—В–Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Б—О–і–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –∞ 19 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1945 –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –Њ–±—Й–Є–љ—Л –Њ–± –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —З—В–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –µ–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–µ. –Т–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 50-—Е –≥–≥. –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–µ –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П —Е—А–∞–Љ–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ 1952 –≥. –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј вАЬ–Э–Њ–≤—Л–є –њ—Г—В—МвАЭ –Ј–∞–љ—П–ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і —Б–Ї–ї–∞–і (–Є–Ї–Њ–љ—Л –Є —Г—В–≤–∞—А—М —З–∞—Б—В—М—О –≤—Л–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г, —З–∞—Б—В—М—О вАУ –≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –®—Г–љ–≥–µ). –°—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ –≤ 1990 –≥. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ —Б–≤. –±–ї–ґ. –Ъ—Б–µ–љ–Є–Є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є, –Љ–Є—А–Њ—В–Њ—З–Є–≤—И–∞—П —Б –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1995 –≥. –і–Њ 1999 –≥.

–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ 1764 –≥.). –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї 60-–Љ –≥–≥. XV –≤. —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П —Б–≤. –∞–њ. –Ш–∞–Ї–Њ–≤—Г, –±—А–∞—В—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—О, —Г–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, —В.–Ї. —Б–µ–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є (–Њ–і–Є–љ –Є–Ј –і–≤—Г—Е –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ш–ї–Є–µ). –•—А–∞–Љ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 40-—Е –≥–≥. –Я—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е: –≤ –Љ–∞–µ 1944 –≥. —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Є–Ј-–Ј–∞ —З–µ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М. –Т–ї–∞—Б—В–Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Б—О–і–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –∞ 19 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1945 –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –Њ–±—Й–Є–љ—Л –Њ–± –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —З—В–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –µ–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–µ. –Т–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 50-—Е –≥–≥. –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–µ –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П —Е—А–∞–Љ–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ 1952 –≥. –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј вАЬ–Э–Њ–≤—Л–є –њ—Г—В—МвАЭ –Ј–∞–љ—П–ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і —Б–Ї–ї–∞–і (–Є–Ї–Њ–љ—Л –Є —Г—В–≤–∞—А—М —З–∞—Б—В—М—О –≤—Л–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г, —З–∞—Б—В—М—О вАУ –≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –®—Г–љ–≥–µ). –°—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ –≤ 1990 –≥. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ —Б–≤. –±–ї–ґ. –Ъ—Б–µ–љ–Є–Є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є, –Љ–Є—А–Њ—В–Њ—З–Є–≤—И–∞—П —Б –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1995 –≥. –і–Њ 1999 –≥.

–Ш–Ј —Г—В–µ—А—П–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л–љ—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –љ–∞ –†—Г—Б–Є–љ–Њ–є (–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є) —Г–ї–Є—Ж–µ, –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ –Ъ—Г–±–∞–љ–Є, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б. –Я–∞–љ–Є–љ–∞, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–∞ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б. –Ю–ї—Е—Г—В–Њ–≤–∞, –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б. –°—В–∞—А—Л–є –њ–Њ–≥–Њ—Б—В, –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Э–µ–Љ—Л, –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ш–ї—М–Є –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –†—Г—Б–Є–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б—В–∞—А–Њ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л, —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —Г–ї–Є—Ж—Л, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ–є ¬Ђ–°—В–∞—А—Л–є –і–≤–Њ—А¬ї. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П ¬Ђ–љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ¬ї (–љ—Л–љ–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П) –Њ–љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ—А–Њ–њ–Є–ї–µ–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї–µ–є.

–Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1689 –≥. –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ю–љ –Є–Љ–µ–ї —Б–≤–Њ–і—З–∞—В—Л–є –њ–Њ–і–Ї–ї–µ—В –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞ —Б —В—А—С—Е—З–∞—Б—В–љ–Њ–є –∞–ї—В–∞—А–љ–Њ–є –∞–њ—Б–Є–і–Њ–є, –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є –Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є (–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–є). –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є, —Б —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є –Њ–њ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є —Б—В–Њ–ї–±–∞–Љ–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ–±—К—С–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ вАУ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї вАУ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –Њ–њ–Њ—А. –Ю–љ –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –µ–і–Є–љ—Л–Љ —З–µ—В—Л—А—С—Е–ї–Њ—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–Њ–Љ–Ї–љ—Г—В—Л–Љ —Б–≤–Њ–і–Њ–Љ —Б –њ—П—В—М—О –≥–ї–∞–≤–∞ –Љ–Є –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г. –°—А–µ–і–љ—П—П –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–∞ —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є. –Т –і—Г—Е–µ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–є –і–µ–Ї–Њ—А —Е—А–∞–Љ–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї –≤ —Б–µ–±–µ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л —Б –≤–µ—П–љ–Є—П–Љ–Є –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Љ–Њ–і—Г —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–љ–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—А–Њ–Ї–Ї–Њ¬ї вАУ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–Є–Ј–Њ—Й—А—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П.

–Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1689 –≥. –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ю–љ –Є–Љ–µ–ї —Б–≤–Њ–і—З–∞—В—Л–є –њ–Њ–і–Ї–ї–µ—В –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞ —Б —В—А—С—Е—З–∞—Б—В–љ–Њ–є –∞–ї—В–∞—А–љ–Њ–є –∞–њ—Б–Є–і–Њ–є, –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є –Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є (–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–є). –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є, —Б —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є –Њ–њ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є —Б—В–Њ–ї–±–∞–Љ–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ–±—К—С–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ вАУ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї вАУ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –Њ–њ–Њ—А. –Ю–љ –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –µ–і–Є–љ—Л–Љ —З–µ—В—Л—А—С—Е–ї–Њ—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–Њ–Љ–Ї–љ—Г—В—Л–Љ —Б–≤–Њ–і–Њ–Љ —Б –њ—П—В—М—О –≥–ї–∞–≤–∞ –Љ–Є –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г. –°—А–µ–і–љ—П—П –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–∞ —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є. –Т –і—Г—Е–µ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–є –і–µ–Ї–Њ—А —Е—А–∞–Љ–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї –≤ —Б–µ–±–µ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л —Б –≤–µ—П–љ–Є—П–Љ–Є –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Љ–Њ–і—Г —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–љ–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—А–Њ–Ї–Ї–Њ¬ї вАУ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–Є–Ј–Њ—Й—А—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П.

–†–Њ–≤–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ –ї–µ—В, –≤ 1789 –≥., —Е—А–∞–Љ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—О—В. –Э–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—П—Б–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–∞—А, –≤–µ–љ—З–∞–≤—И–Є—Е –њ—А–µ–ґ–і–µ –Ї—Г–±–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—К—С–Љ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞, –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –∞—В—В–Є–Ї —Б –њ—А–Є—Е–Њ—В–ї–Є–≤–Њ –Њ—З–µ—А—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М—О —Д–Є–ї—С–љ–Ї–∞–Љ–Є; –љ–Њ–≤—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤–Є–µ. –Я–µ—А–µ–і–µ–ї—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Д–∞—Б–∞–і—Л –Є –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є, –Ј–∞ –љ–Њ–≤–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї—П–µ—В—Б—П –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—С–Љ–∞, –Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–љ–Є–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ –љ–∞ –±–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –∞–њ—Б–Є–і–∞—Е –∞–ї—В–∞—А—П. –°—Г–і—П –њ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В, –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞—В—М –°.–Р. –Т–Њ—А–Њ—В–Є–ї–Њ–≤—Г вАУ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ –Љ—Г –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–Њ–і—З–µ–Љ—Г, –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–≤—И–µ–Љ—Г –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А –Ъ—А–µ–Љ–ї—П.

–Ф–Њ 1929 –≥–Њ–і–∞ –•—А–∞–Љ –Ш–ї–Є–Є –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –љ–∞ –†—Г—Б–Є–љ–Њ–є, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, 4, –±—Л–ї –Ъ–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –њ–Њ—З—С—В–Њ–Љ —Г –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ч–∞–Ї—А—Л—В –≤ 1929, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ–±—К—С–Љ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –≤ 1930.

–Ф–Њ 1929 –≥–Њ–і–∞ –•—А–∞–Љ –Ш–ї–Є–Є –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –љ–∞ –†—Г—Б–Є–љ–Њ–є, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, 4, –±—Л–ї –Ъ–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –њ–Њ—З—С—В–Њ–Љ —Г –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ч–∞–Ї—А—Л—В –≤ 1929, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ–±—К—С–Љ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –≤ 1930.

–£—Ж–µ–ї–µ–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П –Є –љ–Є–ґ–љ–Є–є —П—А—Г—Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є, –Ј–∞–љ—П—В—Л–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є.

–Т–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1930-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ—Л—Е –Є –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Ј–і–∞–љ–Є–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л. –Э–∞—А—П–і—Г —Б –Ъ—А–µ–Љ–ї—С–Љ –Є —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Њ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї –ї–Є—Ж–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –° —Г—В—А–∞—В–Њ–є –≤ 1930-—Е –≥.–≥. —Б–Њ–±–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –°–њ–∞—Б–∞ –≤ —А—П–і–∞—Е –Є –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А—П–і–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є XVIIвАУXVIII –≤–≤. –Њ–±–ї–Є–Ї —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –≤ —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ –Р.–Э. –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–Ј–ґ–µ –У.–Ъ. –Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –ї–Є—И–Є–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П –Є —Ж–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –†–∞—Б–њ–∞–ї—Б—П –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М, –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ј–Њ–і—З–Є—Е, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л—Е. –°–Є–ї—Г—Н—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –ї–Є—И—С–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л—Е –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї–µ–є, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –∞–Љ–Њ—А—Д–љ—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г.

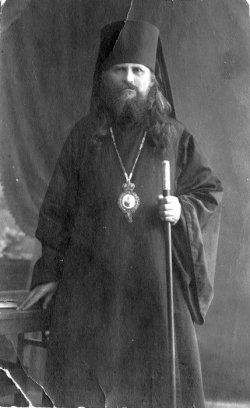

–Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –°–µ–≤–∞—Б—В–Є–∞–љ (–≤ –Љ–Є—А—Г –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Т–µ—Б—В–Є 19 (31) —П–љ–≤–∞—А—П 1870, —Б–µ–ї–Њ –Ч–∞–Є–Љ, –С–µ–љ–і–µ—А—Б–Ї–Є–є —Г–µ–Ј–і, –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П вАФ 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1929, –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–∞) вАФ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є.

–Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –°–µ–≤–∞—Б—В–Є–∞–љ (–≤ –Љ–Є—А—Г –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Т–µ—Б—В–Є 19 (31) —П–љ–≤–∞—А—П 1870, —Б–µ–ї–Њ –Ч–∞–Є–Љ, –С–µ–љ–і–µ—А—Б–Ї–Є–є —Г–µ–Ј–і, –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П вАФ 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1929, –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–∞) вАФ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є.

–С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –±–µ–і–љ–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –Є –≤ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Т —Б–∞–Љ—Л–є –і–µ–љ—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г —П–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ–Ї–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Њ. –С–µ–љ–і–µ—А –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –љ–Є–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Г–Ј–∞–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Є –≤–Ј—П–ї –µ–≥–Њ –Ї —Б–µ–±–µ –≤ –і–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–Љ—Г –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О.–Т 1894 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ъ–Є—И–Є–љ—С–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О –Є –њ—А–Є–љ—П–ї —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Т 1897 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Т 1900 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ.

–Т 1901 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О —Б–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Б –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –±–µ–Ј –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —З—А–µ–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Б–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—П –Х–і–Є–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Т 1903 –≥–Њ–і—Г вАФ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А –•–Њ–ї–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –° 1906 –≥–Њ–і–∞ вАФ —А–µ–Ї—В–Њ—А –Я–Њ–і–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –≤ —Б–∞–љ–µ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞. –° 1909 –≥–Њ–і–∞ вАФ —А–µ–Ї—В–Њ—А –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є.

–Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б—В–≤–Њ

8 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1914 –≥–Њ–і–∞ —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –° 30 –Љ–∞—П 1917 –≥–Њ–і–∞ вАФ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –£–љ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –≤–Є–Ї–∞—А–Є–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –° 17 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1917 –≥–Њ–і–∞ вАФ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Є–є, –≤–Є–Ї–∞—А–Є–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –° 1919 –≥–Њ–і–∞ вАФ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є, –≤–Є–Ї–∞—А–Є–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –Ф–µ–Ї—А–µ—В–∞ –Њ–± –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ ¬Ђ–і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Ї–∞–Љ¬ї вАУ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–≤—И–Є–Љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ (–њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ) –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є –Ј–і–∞–љ–Є—П —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ [15]. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Є–∞–љ (–Т–µ—Б—В–Є) –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е—Г –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1918 –≥. –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Є–і–µ—В—М –≤ –ї–Є—Ж–∞—Е, –њ—А–Є–љ—П–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Б–µ–±—П —Н—В—Г –≤–ї–∞—Б—В—М, –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л—Е –µ–µ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є. –Т–µ—А—Г—О—Й–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г, –љ–Њ –Є –њ–Њ–љ–µ—Б—В–Є –љ–∞ –µ–µ –љ—Г–ґ–і—Л –Є —Б–≤–Њ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –Т –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є. –У—А—Г–њ–њ—Л –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Є–Љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є, –±—А–∞–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤—Б–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –њ–Њ –Є—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О, —А–µ–Љ–Њ–љ—В—Г, —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Є —В. –і. –Я–Њ –Љ–µ—А–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–µ–Ї—А–µ—В–∞ —Б—В–∞–ї–Є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П—Б—М —Б –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–ї–Є –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Є–Ї–Њ–љ—Л –Є–Ј –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤, –і–Њ–Љ–Њ–≤—Л—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є.

–° 1920 –≥–Њ–і–∞ вАФ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є. –Т 1922 –≥–Њ–і—Г —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б–Ї–Њ–ї. –Т —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞—Д–µ–і—А—Г. –Т –Є—О–ї–µ 1923 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞, –њ–Њ–Ї–∞—П–ї—Б—П. 15 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1923 –≥–Њ–і–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –±–µ–Ј —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б–њ—А–∞–≤–і–Њ–Љ. 31 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –њ–Њ–і –њ–Њ–і–њ–Є—Б–Ї—Г –Њ –љ–µ–≤—Л–µ–Ј–і–µ –±–µ–Ј –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞. 24 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П (7 –Њ–Ї—В—П–±—А—П) 1923 –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–Љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–Љ.

–С—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –±–µ–Ј —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б–њ—А–∞–≤–і–Њ–Љ –Т –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –Њ—В 17 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1923–≥., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ "–µ—Е–∞–ї –Ї –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е—Г –Ґ–Є—Е–Њ–љ—Г —Б –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–µ–Ј–і–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є (–∞ –љ–µ –≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –Ї–Њ–µ–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ-–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–µ—Ж). –Т–µ–Ј –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е—Г –Ґ–Є—Е–Њ–љ—Г –і–Њ–Ї–ї–∞–і, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –С–Њ–±—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –Є–Љ —Б–∞–Љ–Є–Љ [–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –°–µ–≤–∞—Б—В–Є–∞–љ–Њ–Љ] –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–є —Б—В–Є–ї—М. –Т –њ—Г—В–Є "–Њ—В —Б—В—А–∞—Е–∞ –Є —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є" –і–Њ–Ї–ї–∞–і –њ–Њ—А–≤–∞–ї –Є —Б–њ—А—П—В–∞–ї –≤ –њ–Њ–ї–µ–љ–љ–Є—Ж–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Т–Њ–ї–≥–Є (–Љ–Њ–ґ–µ—В —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞–є—В–Є)"

–С—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –±–µ–Ј —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б–њ—А–∞–≤–і–Њ–Љ –Т –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –Њ—В 17 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1923–≥., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ "–µ—Е–∞–ї –Ї –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е—Г –Ґ–Є—Е–Њ–љ—Г —Б –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–µ–Ј–і–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є (–∞ –љ–µ –≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –Ї–Њ–µ–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ-–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–µ—Ж). –Т–µ–Ј –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е—Г –Ґ–Є—Е–Њ–љ—Г –і–Њ–Ї–ї–∞–і, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –С–Њ–±—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –Є–Љ —Б–∞–Љ–Є–Љ [–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –°–µ–≤–∞—Б—В–Є–∞–љ–Њ–Љ] –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–є —Б—В–Є–ї—М. –Т –њ—Г—В–Є "–Њ—В —Б—В—А–∞—Е–∞ –Є —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є" –і–Њ–Ї–ї–∞–і –њ–Њ—А–≤–∞–ї –Є —Б–њ—А—П—В–∞–ї –≤ –њ–Њ–ї–µ–љ–љ–Є—Ж–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Т–Њ–ї–≥–Є (–Љ–Њ–ґ–µ—В —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞–є—В–Є)"

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1923 –≥–Њ–і–∞ –≤–љ–Њ–≤—М —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б–Ї–Њ–ї. –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1923 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1924 –≥–Њ–і–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞—П–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–Љ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ. –Т 1925 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–±—Л—В—М –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –±—Г–Љ–∞–≥–Њ–є, —З—В–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –Њ—В –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Ъ—А—Г—В–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –±–µ–Ј –љ–Є—Е ¬Ђ–Љ–Њ–ґ–µ—В —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –Њ —З–Є–љ–Њ–њ—А–Є—С–Љ–µ –Ї–ї–Є—А–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –Є–Ј –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞¬ї. –° 18 –Љ–∞—П 1927 –≥–Њ–і–∞ вАФ —З–ї–µ–љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ–≥–Њ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞ –њ—А–Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ–≥–Њ –Ь–µ—Б—В–Њ–±–ї—О—Б—В–Є—В–µ–ї—П –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–µ –°–µ—А–≥–Є–Є (–°—В—А–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ). –Э–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї –Ф–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О –Њ—В 29 –Є—О–ї—П 1927 –≥–Њ–і–∞ –Ї–∞–Ї –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є ¬Ђ–њ–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є¬ї.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1923 –≥–Њ–і–∞ –≤–љ–Њ–≤—М —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б–Ї–Њ–ї. –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1923 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1924 –≥–Њ–і–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞—П–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–Љ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ. –Т 1925 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–±—Л—В—М –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –±—Г–Љ–∞–≥–Њ–є, —З—В–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –Њ—В –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Ъ—А—Г—В–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –±–µ–Ј –љ–Є—Е ¬Ђ–Љ–Њ–ґ–µ—В —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –Њ —З–Є–љ–Њ–њ—А–Є—С–Љ–µ –Ї–ї–Є—А–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –Є–Ј –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞¬ї. –° 18 –Љ–∞—П 1927 –≥–Њ–і–∞ вАФ —З–ї–µ–љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ–≥–Њ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞ –њ—А–Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ–≥–Њ –Ь–µ—Б—В–Њ–±–ї—О—Б—В–Є—В–µ–ї—П –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–µ –°–µ—А–≥–Є–Є (–°—В—А–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ). –Э–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї –Ф–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О –Њ—В 29 –Є—О–ї—П 1927 –≥–Њ–і–∞ –Ї–∞–Ї –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є ¬Ђ–њ–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є¬ї.

–Т 1929 –≥–Њ–і—Г –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л–≤–∞–ї—Б—П. –Я—Л—В–∞–ї—Б—П –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1929 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Ю–У–Я–£, –Ј–∞ —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г.

–£–µ—Е–∞–ї –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Г, –≥–і–µ –Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1929 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ —Г –∞–ї—В–∞—А—П –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞.

–Я–Њ –Њ—В–Ј—Л–≤—Г –Ь–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ь–∞–љ—Г–Є–ї–∞ (–Ы–µ–Љ–µ—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ—Л–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–Љ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–Ъ —З–Є—Б–ї—Г —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є—Е –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ш–ї–Є–Є –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ (–†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞). –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ш–ї–Є–Є –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ —Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї —Г—Б–∞–і–µ–±–љ–∞—П. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, —Б —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Г—Б–∞–і—М–±—Л, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –љ—Г–ґ–і–∞–Љ–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ —Е—А–∞–Љ–µ –љ–∞ –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –ї–Є—И—М –Ї 1663 –≥–Њ–і—Г. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –љ–∞ –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї ¬Ђ–Є–Ј–і—А–µ–≤–ї–µ¬ї, –∞ —Б–∞–Љ–Њ –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ —Б—В–∞—А—И–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л. –Э–∞ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ. –Т–Њ –Є–Љ—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Ш–ї–Є–Є —З–∞—Б—В–Њ –Њ—Б–≤—П—Й–∞–ї–Є —Е—А–∞–Љ—Л, —Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–њ–Є—Й, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Е —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П. –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –љ—Л–љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Ш–ї–Є–Є –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–Њ –±–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤—Г –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л—Е. –Ъ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ —А–Њ–і –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л—Е —Г–≥–∞—Б–∞–ї. –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л –і—Г–Љ–∞–ї–Є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М –і–µ–ї–Њ. –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є вАФ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ —Г—Б–∞–і–µ–±–љ–Њ–є, –і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 1650-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤. –°—В–Њ—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–ї–Љ–µ, –±–µ–ї–∞—П –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б–µ–Љ—М—О –≥–ї–∞–≤–∞–Љ–Є, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є–≤–љ–Њ–є —З–µ—А–µ–њ–Є—Ж–µ–є, –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–Љ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–µ.

–Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Г–ґ–µ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1930 –≥–Њ–і–∞ —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—Б–µ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞. –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Б—В–∞—А–Њ–ґ–Є–ї–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –љ–µ –њ—А–Њ–ї–µ–Ј–∞–ї –≤ –њ—А–Њ–µ–Љ –Ј–≤–Њ–љ–∞, –Є —З–∞—Б—В—М –Ї–ї–∞–і–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є –µ–≥–Њ —Б–љ—П—В–Є–Є –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Є –Њ—В–±–Є—В–∞.

–Я–Њ—Б–ї–µ –∞—А–µ—Б—В–∞ –≤ 1938 –≥–Њ–і—Г –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В—Ж–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –†–Њ—Б–љ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ –љ–∞ –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–ї–Љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є: –љ–∞–і –љ–Є–Љ –љ–∞–≤–Є—Б–ї–∞ —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П. –Т 1937-1938 –≥–Њ–і–∞—Е —Е—А–∞–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –±–µ–Ј —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ - –љ–µ–і–µ–ї—М. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Є–є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–∞—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Њ–±—Й–Є–љ–∞ –±–Њ—А–Њ–ї–∞—Б—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–Њ—Б—М–Љ–Є –ї–µ—В, –≤—Л–љ—Г–і–Є–≤ –≤–ї–∞—Б—В–Є –і–≤–∞–ґ–і—Л –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –µ–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–Є - –≤ 1941 –Є –≤ 1945 –≥–Њ–і–∞—Е.

–Ы–µ—В–Њ–Љ 1946 –≥–Њ–і–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Є–Ї–Њ–љ –Є —Г—В–≤–∞—А–Є –Є–Ј –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ —Г–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ-–Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –°–µ–ї–Є—Й–µ. –°—Г–і—М–±–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —В–Є–њ–Є—З–љ–∞. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ј–і–µ—Б—М –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ. –Т —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Ј–µ—А–љ–Њ—Б–Ї–ї–∞–і; –Ј–µ—А–љ–Њ –≤ –љ–µ–Љ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є —Е—А–∞–љ–Є—В—М –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ –љ–∞ —Е–Њ–ї–Љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ.

–Я—А–Њ–µ–Ї—В –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Е—А–∞–Љ–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї 1989-1990 –≥–Њ–і–Њ–≤ –Є –њ–Њ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є —Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–і–µ–ї–Њ–Љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Ы.–°. –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤. –†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ - –≤–µ–і—М –Њ—В —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Є–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П - —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ —В—А—Г–і–љ—Л–Љ, —В—А–µ–±—Г—О—Й–Є–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є, –Њ–њ—Л—В–∞ –Є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Є. –Э–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Ы.–°. –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤ —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б —Н—В–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –≤ –≤—Л—Б—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ. –Т–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–µ —Г —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –ї–µ—В–Њ–Љ 1997 –≥–Њ–і–∞ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї, —Б–≤–Њ—О –±—Л–ї—Г—О —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї—Г –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–ї–Є —Б —Б–µ–≤–µ—А–∞ –Є —О–≥–∞ –і–≤–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ—А–Є–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Е—А–∞–Љ–∞. –Ъ –≤–µ—Б–љ–µ 2002 –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–і–µ–ї–∞ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М (–≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —А–Є–Ј–љ–Є—Ж—Г), –≤ –Љ–∞–µ –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–Ї—Г –њ—А–Є–і–µ–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—П –±—Л–ї —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –Ї—А–µ—Б—В. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–њ–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Є—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ.

–Ґ—А–Њ–њ–∞—А—М –Я—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ш–ї–Є–µ

–Т–Њ –њ–ї–Њ—В–Є –Р–љ–≥–µ–ї, / –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, / –≤—В–Њ—А—Л–є –Я—А–µ–і—В–µ—З–∞ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞, –Ш–ї–Є—П —Б–ї–∞–≤–љ—Л–є, /—Б–≤—Л—И–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–≤—Л–є –Х–ї–Є—Б–µ–µ–≤–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М / –љ–µ–і—Г–≥–Є –Њ—В–≥–Њ–љ—П—В–Є/ –Є –њ—А–Њ–Ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—П –Њ—З–Є—Й–∞—В–Є, /—В–µ–Љ–ґ–µ –Є –њ–Њ—З–Є—В–∞—О—Й–Є–Љ –µ–≥–Њ —В–Њ—З–Є—В –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П.

–Ъ–Њ–љ–і–∞–Ї –Я—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ш–ї–Є–µ, –≥–ї–∞—Б 2:

–Я—А–Њ—А–Њ—З–µ –Є –њ—А–Њ–≤–Є–і—З–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –і–µ–ї –С–Њ–≥–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ, –Ш–ї–Є–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ, –≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ —В–≤–Њ–Є–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Є–≤—Л–є –≤–Њ–і–Њ—В–Њ—З–љ—Л—П –Њ–±–ї–∞–Ї–Є, –Љ–Њ–ї–Є –Њ –љ–∞—Б –µ–і–Є–љ–∞–≥–Њ –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±—Ж–∞.

–Т–µ–ї–Є—З–∞–љ–Є–µ –Я—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ш–ї–Є–Є

–Т–µ–ї–Є—З–∞–µ–Љ —В—П, / —Б–≤—П—В—Л–є —Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ –С–Њ–ґ–Є–є –Ш–ї–Є–µ, /–Є —З—В–Є–Љ (–µ–ґ–µ –љ–∞ –Э–µ–±–µ—Б–∞ /–љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж–µ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–µ–є, /–њ—А–µ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В–≤–Њ–µ.

–Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞

–Ю —Б–≤—П—В—Л–є —Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ –С–Њ–ґ–Є–є –Ш–ї–Є–µ, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—О. –Ґ—Л –Є–Ј—А—П–і–љ—Л–є –Є —Е—А–∞–±—А—Л–є –≤–Њ —Г–±–Є–µ–љ–Є–Є –Т–∞–∞–ї–Њ–≤—Л—Е –ґ–µ—А—Ж–µ–≤ –Њ—В–Љ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –±—Л–ї –µ—Б–Є: —П–Ї–Њ —Б–ї–∞–≤—Г –С–Њ–ґ–Є—О –љ–µ —Г–Љ–Њ–ї—П–µ–Љ—Г, –љ–Њ —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞–µ–Љ—Г –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–Є–і–µ—В–Є –≤–Њ—Б—Е–Њ—В–µ–ї –µ—Б–Є, –Є —В–Њ–ї–Є–Ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–∞–≥–Њ –Є—Е –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤—Б—В–≤–∞ –љ–µ —Г–±–Њ—П–ї—Б—П –µ—Б–Є, —П–Ї–Њ –Ш–µ–Ј–∞–≤–µ–ї–Є–љ—Л –ґ–µ—А—Ж—Л –љ–∞ –њ–Њ—В–Њ—Ж–µ –Ъ–Є—Б—Б–Њ–≤–µ –љ–Њ–ґ–µ–Љ –Ј–∞–Ї–ї–∞–ї –µ—Б–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Є –ґ–µ —П–Ї–Њ –≤–Є—Е—А–µ–Љ –љ–∞ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–µ–є –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж–µ –≤–Ј—П—В –±—Л–≤, –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В—Г –љ–µ–±–µ—Б–љ—Г—О —Б–Њ —Б–ї–∞–≤–Њ—О –≤–Њ–Ј—И–µ–ї –µ—Б–Є. –°–µ–≥–Њ —А–∞–і–Є –Љ—Л, –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Є–Є –Є –≥—А–µ—И–љ–Є–Є, —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Є–Љ—Б—П —В–µ–±–µ, —З–µ—Б—В–љ—Л–є –С–Њ–ґ–Є–є –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ: —Б–њ–Њ–і–Њ–±–Є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ —Б–ї–∞–≤–Є—В–Є –Є –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞—В–Є –њ—А–µ—З–µ—Б—В–љ–Њ–µ —В–≤–Њ–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –і–∞ –Њ–±—А–µ—В—И–µ —В—П –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–≥–Њ —Е–Њ–і–∞—В–∞—П, –±–Њ–≥–∞—В—Л—П –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ —Б–њ–Њ–і–Њ–±–Є–Љ—Б—П. –Ґ–µ–Љ–ґ–µ –Є –љ—Л–љ–µ, —Б–ї–∞–≤–љ–Њ —Г–±–ї–∞–ґ–∞—О—Й–µ —В—П, –Љ–Њ–ї–Є–Љ: –Њ–≥—А–∞–і–Є –Љ–Є—А–Њ–Љ –і–µ—А–ґ–∞–≤—Г –љ–∞—И—Г, –Є –Є–Ј–±–∞–≤–Є –љ–∞—Б –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–µ—В–∞ –≤—А–∞–ґ–Є—П, –Њ—В –≥–ї–∞–і–∞, –Є —В—А—Г—Б–∞, –Є –Њ–≥–љ—П –Љ–Њ–ї–љ–Є–Є–љ–∞, –Є –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і–Є –љ—Л, –≥—А–µ—И–љ—Л—П, –њ—А–µ—Б–≤–µ—В–ї—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М —В–≤–Њ—О –њ—А–∞–Ј–і—Г—О—Й–Є—П –Є –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ —Б–ї–∞–≤—П—Й–Є—П –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М—И–∞–≥–Њ —В—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Р–Љ–Є–љ—М.

–Ю —Б–≤—П—В—Л–є —Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ –С–Њ–ґ–Є–є –Ш–ї–Є–µ, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—О. –Ґ—Л –Є–Ј—А—П–і–љ—Л–є –Є —Е—А–∞–±—А—Л–є –≤–Њ —Г–±–Є–µ–љ–Є–Є –Т–∞–∞–ї–Њ–≤—Л—Е –ґ–µ—А—Ж–µ–≤ –Њ—В–Љ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –±—Л–ї –µ—Б–Є: —П–Ї–Њ —Б–ї–∞–≤—Г –С–Њ–ґ–Є—О –љ–µ —Г–Љ–Њ–ї—П–µ–Љ—Г, –љ–Њ —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞–µ–Љ—Г –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–Є–і–µ—В–Є –≤–Њ—Б—Е–Њ—В–µ–ї –µ—Б–Є, –Є —В–Њ–ї–Є–Ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–∞–≥–Њ –Є—Е –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤—Б—В–≤–∞ –љ–µ —Г–±–Њ—П–ї—Б—П –µ—Б–Є, —П–Ї–Њ –Ш–µ–Ј–∞–≤–µ–ї–Є–љ—Л –ґ–µ—А—Ж—Л –љ–∞ –њ–Њ—В–Њ—Ж–µ –Ъ–Є—Б—Б–Њ–≤–µ –љ–Њ–ґ–µ–Љ –Ј–∞–Ї–ї–∞–ї –µ—Б–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Є –ґ–µ —П–Ї–Њ –≤–Є—Е—А–µ–Љ –љ–∞ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–µ–є –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж–µ –≤–Ј—П—В –±—Л–≤, –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В—Г –љ–µ–±–µ—Б–љ—Г—О —Б–Њ —Б–ї–∞–≤–Њ—О –≤–Њ–Ј—И–µ–ї –µ—Б–Є. –°–µ–≥–Њ —А–∞–і–Є –Љ—Л, –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Є–Є –Є –≥—А–µ—И–љ–Є–Є, —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Є–Љ—Б—П —В–µ–±–µ, —З–µ—Б—В–љ—Л–є –С–Њ–ґ–Є–є –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ: —Б–њ–Њ–і–Њ–±–Є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ —Б–ї–∞–≤–Є—В–Є –Є –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞—В–Є –њ—А–µ—З–µ—Б—В–љ–Њ–µ —В–≤–Њ–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –і–∞ –Њ–±—А–µ—В—И–µ —В—П –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–≥–Њ —Е–Њ–і–∞—В–∞—П, –±–Њ–≥–∞—В—Л—П –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ —Б–њ–Њ–і–Њ–±–Є–Љ—Б—П. –Ґ–µ–Љ–ґ–µ –Є –љ—Л–љ–µ, —Б–ї–∞–≤–љ–Њ —Г–±–ї–∞–ґ–∞—О—Й–µ —В—П, –Љ–Њ–ї–Є–Љ: –Њ–≥—А–∞–і–Є –Љ–Є—А–Њ–Љ –і–µ—А–ґ–∞–≤—Г –љ–∞—И—Г, –Є –Є–Ј–±–∞–≤–Є –љ–∞—Б –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–µ—В–∞ –≤—А–∞–ґ–Є—П, –Њ—В –≥–ї–∞–і–∞, –Є —В—А—Г—Б–∞, –Є –Њ–≥–љ—П –Љ–Њ–ї–љ–Є–Є–љ–∞, –Є –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і–Є –љ—Л, –≥—А–µ—И–љ—Л—П, –њ—А–µ—Б–≤–µ—В–ї—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М —В–≤–Њ—О –њ—А–∞–Ј–і—Г—О—Й–Є—П –Є –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ —Б–ї–∞–≤—П—Й–Є—П –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М—И–∞–≥–Њ —В—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Р–Љ–Є–љ—М.

2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –≤ –і–µ–љ—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Ш–ї–Є–Є, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї—Г, –£–≥–Њ–і–љ–Є–Ї—Г –С–Њ–ґ–Є—О, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—О –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Я–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Њ–љ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Є –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї —Б–µ–±—П –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Т–Є–і–Є–Љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–ї–Є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –Є–Љ –љ–∞ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ј–µ—А–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї, —Б—В–∞–≤—И–µ–є, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л–љ—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –Э–∞ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї —З–µ—В—Л—А–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАУ –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–∞—П, –≤ —З–µ—Б—В—М –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –Я–Њ –Љ–Є—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ (2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1375–≥., –≤ –і–µ–љ—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Ш–ї–Є–Є), –±—Л–ї–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —З—Г–і–µ—Б –Њ—В –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–µ–є: –≤—Л–Ј–і–Њ—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ, –њ—А–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї–Є —Б–ї–µ–њ—Л–µ, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Б–ї—Л—И–∞—В—М –≥–ї—Г—Е–Є–µ –Є —Е–Њ–і–Є—В—М —Е—А–Њ–Љ—Л–µ. –Т—Б–µ, –Ї—В–Њ —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Є –≤–µ—А–Њ–є –њ—А–Є—В–µ–Ї–∞–ї –Ї –≥—А–Њ–±—Г –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–µ –Є —В–µ–ї–µ—Б–љ–Њ–µ.

2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –≤ –і–µ–љ—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Ш–ї–Є–Є, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї—Г, –£–≥–Њ–і–љ–Є–Ї—Г –С–Њ–ґ–Є—О, –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є. –° —О–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –≤–Њ–Ј–ї—О–±–Є–≤—И–Є–є –С–Њ–≥–∞ –Є —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Х–≥–Њ, —Е—А–∞–љ—П—Й–Є–є —З–Є—Б—В–Њ—В—Г –і—Г—И–µ–≤–љ—Г—О –Є —В–µ–ї–µ—Б–љ—Г—О, –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –љ–∞—З–∞–ї —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М –≤ –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г –°–µ—А–≥–Є—О, –Є–≥—Г–Љ–µ–љ—Г –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Т –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –њ–µ—А–≤—Л–Љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї –µ–µ. –Э–µ –≥–љ—Г—И–∞–ї—Б—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л: –љ–Њ—Б–Є–ї –і—А–Њ–≤–∞ –Є–Ј –ї–µ—Б–∞, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –њ–Њ–≤–∞—А–љ–µ –Є –њ–µ–Ї–∞—А–љ–µ. –Я–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О —Б—В–∞—А—Ж–∞ –°–µ—А–≥–Є—П, –Њ–љ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Є –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї —Б–µ–±—П –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Т–Є–і–Є–Љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–ї–Є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –Є–Љ –љ–∞ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ј–µ—А–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї, —Б—В–∞–≤—И–µ–є, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л–љ—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –Э–∞ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї —З–µ—В—Л—А–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАУ –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–∞—П, –≤ —З–µ—Б—В—М –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –Ц–Є–Ј–љ—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —И–ї–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±–µ—В–∞–Љ–Є: –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞, –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ, —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –њ–Њ—Б—В. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є–є –Є —Б–Ї–Њ—А–±–µ–є –≤—Л–њ–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г. –С—Л–ї –Њ–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Я–Є—Й–µ–є –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Є —Б—Г—Е–∞—А–Є –Є –≤–Њ–і–∞, –і–∞ –Є —В–Њ, —А–∞–Ј –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О. –Я—А–µ–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Њ–љ, –ґ–µ–ї–∞—П —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ —З–∞—Б–Њ–≤–љ–µ, —А—П–і–Њ–Љ —Б –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–Є: ¬Ђ –° –Х–і–Є–љ—Л–Љ –С–Њ–≥–Њ–Љ –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї, –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Є –њ–Њ—Б—В–µ –Є –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞—З–µ –Њ –≥—А–µ—Е–∞—Е¬ї. –Я–Њ –Љ–Є—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ (2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1375–≥., –≤ –і–µ–љ—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Ш–ї–Є–Є), –±—Л–ї–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —З—Г–і–µ—Б –Њ—В –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–µ–є: –≤—Л–Ј–і–Њ—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ, –њ—А–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї–Є —Б–ї–µ–њ—Л–µ, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Б–ї—Л—И–∞—В—М –≥–ї—Г—Е–Є–µ –Є —Е–Њ–і–Є—В—М —Е—А–Њ–Љ—Л–µ. –Т—Б–µ, –Ї—В–Њ —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Є –≤–µ—А–Њ–є –њ—А–Є—В–µ–Ї–∞–ї –Ї –≥—А–Њ–±—Г –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–µ –Є —В–µ–ї–µ—Б–љ–Њ–µ. –Т 1553 –≥. –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ –Ї –ї–Є–Ї—Г —Б–≤—П—В—Л—Е.

2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –≤ –і–µ–љ—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Ш–ї–Є–Є, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї—Г, –£–≥–Њ–і–љ–Є–Ї—Г –С–Њ–ґ–Є—О, –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є. –° —О–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –≤–Њ–Ј–ї—О–±–Є–≤—И–Є–є –С–Њ–≥–∞ –Є —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Х–≥–Њ, —Е—А–∞–љ—П—Й–Є–є —З–Є—Б—В–Њ—В—Г –і—Г—И–µ–≤–љ—Г—О –Є —В–µ–ї–µ—Б–љ—Г—О, –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –љ–∞—З–∞–ї —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М –≤ –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г –°–µ—А–≥–Є—О, –Є–≥—Г–Љ–µ–љ—Г –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Т –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –њ–µ—А–≤—Л–Љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї –µ–µ. –Э–µ –≥–љ—Г—И–∞–ї—Б—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л: –љ–Њ—Б–Є–ї –і—А–Њ–≤–∞ –Є–Ј –ї–µ—Б–∞, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –њ–Њ–≤–∞—А–љ–µ –Є –њ–µ–Ї–∞—А–љ–µ. –Я–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О —Б—В–∞—А—Ж–∞ –°–µ—А–≥–Є—П, –Њ–љ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Є –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї —Б–µ–±—П –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Т–Є–і–Є–Љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–ї–Є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –Є–Љ –љ–∞ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ј–µ—А–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї, —Б—В–∞–≤—И–µ–є, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л–љ—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –Э–∞ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї —З–µ—В—Л—А–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАУ –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–∞—П, –≤ —З–µ—Б—В—М –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –Ц–Є–Ј–љ—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —И–ї–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±–µ—В–∞–Љ–Є: –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞, –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ, —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –њ–Њ—Б—В. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є–є –Є —Б–Ї–Њ—А–±–µ–є –≤—Л–њ–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г. –С—Л–ї –Њ–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Я–Є—Й–µ–є –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Є —Б—Г—Е–∞—А–Є –Є –≤–Њ–і–∞, –і–∞ –Є —В–Њ, —А–∞–Ј –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О. –Я—А–µ–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Њ–љ, –ґ–µ–ї–∞—П —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ —З–∞—Б–Њ–≤–љ–µ, —А—П–і–Њ–Љ —Б –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–Є: ¬Ђ –° –Х–і–Є–љ—Л–Љ –С–Њ–≥–Њ–Љ –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї, –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Є –њ–Њ—Б—В–µ –Є –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞—З–µ –Њ –≥—А–µ—Е–∞—Е¬ї. –Я–Њ –Љ–Є—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ (2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1375–≥., –≤ –і–µ–љ—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Ш–ї–Є–Є), –±—Л–ї–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —З—Г–і–µ—Б –Њ—В –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–µ–є: –≤—Л–Ј–і–Њ—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ, –њ—А–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї–Є —Б–ї–µ–њ—Л–µ, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Б–ї—Л—И–∞—В—М –≥–ї—Г—Е–Є–µ –Є —Е–Њ–і–Є—В—М —Е—А–Њ–Љ—Л–µ. –Т—Б–µ, –Ї—В–Њ —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Є –≤–µ—А–Њ–є –њ—А–Є—В–µ–Ї–∞–ї –Ї –≥—А–Њ–±—Г –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–µ –Є —В–µ–ї–µ—Б–љ–Њ–µ. –Т 1553 –≥. –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ –Ї –ї–Є–Ї—Г —Б–≤—П—В—Л—Е.

–Ф–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVI–≤. —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ–Є. –Т 1608 –≥., –њ–Њ ¬Ђ–≤–µ—А–µ –Є –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—О¬ї —Ж–∞—А—П –Т. –Ш. –®—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±—Л–ї –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А –≤ —З–µ—Б—В—М –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —Б –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–Љ –љ–∞–і –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–µ–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П (—Б–Ї–Њ–љ—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ш–ї–Є–Є). –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 50-—Е –≥–≥. XVII–≤. –љ–∞–і –°–≤—П—В—Л–Љ–Є –≤—А–∞—В–∞–Љ–Є –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –Њ–і–љ–Њ–≥–ї–∞–≤—Л–є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ, –∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤–µ–Ї–∞ вАУ —В—А–µ—Е—И–∞—В—А–Њ–≤—Л–є –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є —В–µ–њ–ї—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ —Б –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П. –Т 1857–≥. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–µ–ї –±—Л–ї —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ –Є –Ї –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–Њ—А—Г –±—Л–ї –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А –≤ —З–µ—Б—В—М –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –Є –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ш–ї–Є–Є. –° –љ–∞—З–∞–ї–∞ 30-—Е –≥–≥. XX –≤. –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –і–µ—В–і–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –і–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –≤ 1928–≥. вАУ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –°–µ—А–∞–њ–Є–Њ–љ, –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г (–±—Л–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ). –° —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 30-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –Ь–Ґ–°. 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1991–≥., –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—П. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Б—В–∞–ї –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –†–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В—Г –Э–Є–Ї–∞–љ–і—А—Г (–Р–Љ–њ–Є–ї–Њ–≥–Њ–≤—Г), –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В—А—Г–і–∞–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –Ї—А–µ—Б—В –Њ—В –µ–≥–Њ –≤–µ—А–Є–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ. –Ф—А–µ–≤–љ–Є–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ, —З—Г–і–Њ–Љ —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –љ–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ї–µ –љ–∞–і –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–∞–Љ–Є. –Т –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤—Л—Е, –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л—Е, –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е, –Ъ–∞—В–µ–љ–Є–љ—Л—Е. –°–њ–Є—Б–Њ–Ї —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞–і —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤—А–∞—В–∞–Љ–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞. –Я—А–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –°–≤—П—В–Є—Ж–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є—О—В, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –≤ –ї—Г—З—И–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л.

–Ф–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVI–≤. —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ–Є. –Т 1608 –≥., –њ–Њ ¬Ђ–≤–µ—А–µ –Є –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—О¬ї —Ж–∞—А—П –Т. –Ш. –®—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±—Л–ї –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А –≤ —З–µ—Б—В—М –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —Б –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–Љ –љ–∞–і –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–µ–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П (—Б–Ї–Њ–љ—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ш–ї–Є–Є). –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 50-—Е –≥–≥. XVII–≤. –љ–∞–і –°–≤—П—В—Л–Љ–Є –≤—А–∞—В–∞–Љ–Є –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –Њ–і–љ–Њ–≥–ї–∞–≤—Л–є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ, –∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤–µ–Ї–∞ вАУ —В—А–µ—Е—И–∞—В—А–Њ–≤—Л–є –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є —В–µ–њ–ї—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ —Б –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П. –Т 1857–≥. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–µ–ї –±—Л–ї —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ –Є –Ї –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–Њ—А—Г –±—Л–ї –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А –≤ —З–µ—Б—В—М –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –Є –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ш–ї–Є–Є. –° –љ–∞—З–∞–ї–∞ 30-—Е –≥–≥. XX –≤. –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –і–µ—В–і–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –і–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –≤ 1928–≥. вАУ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –°–µ—А–∞–њ–Є–Њ–љ, –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г (–±—Л–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ). –° —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 30-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –Ь–Ґ–°. 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1991–≥., –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—П. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Б—В–∞–ї –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –†–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В—Г –Э–Є–Ї–∞–љ–і—А—Г (–Р–Љ–њ–Є–ї–Њ–≥–Њ–≤—Г), –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В—А—Г–і–∞–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –Ї—А–µ—Б—В –Њ—В –µ–≥–Њ –≤–µ—А–Є–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ. –Ф—А–µ–≤–љ–Є–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ, —З—Г–і–Њ–Љ —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –љ–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ї–µ –љ–∞–і –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–∞–Љ–Є. –Т –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤—Л—Е, –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л—Е, –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е, –Ъ–∞—В–µ–љ–Є–љ—Л—Е. –°–њ–Є—Б–Њ–Ї —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞–і —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤—А–∞—В–∞–Љ–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞. –Я—А–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –°–≤—П—В–Є—Ж–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є—О—В, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –≤ –ї—Г—З—И–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л.

–°—А–µ–і–Є –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –µ—Б—В—М

–Ь–Њ–≥–Є–ї–∞ –њ—А–µ–і–Ї–∞ –њ–Њ—Н—В–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤–∞ вАУ –У–µ–Њ—А–≥–∞ (–Ф–ґ–Њ—А–і–ґ–∞) –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–∞, —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Ж–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –°–Љ—Г—В—Л, –≤ 1609-1618 –≥–≥. –У–µ–Њ—А–≥ –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –°–Є–≥–Є–Ј–Љ—Г–і–∞ III, –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –њ–ї–µ–љ, –њ—А–Є–љ—П–ї –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Є–Љ—П –Ѓ—А–Є–є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З. –Х–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ –≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –Ї —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –і–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –≤ 1928–≥. вАУ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –°–µ—А–∞–њ–Є–Њ–љ, –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г (–±—Л–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ). –° —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 30-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –Ь–Ґ–°. 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1991–≥., –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—П.

–†–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В—Г –Э–Є–Ї–∞–љ–і—А—Г (–Р–Љ–њ–Є–ї–Њ–≥–Њ–≤—Г), –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В—А—Г–і–∞–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –Ї—А–µ—Б—В –Њ—В –µ–≥–Њ –≤–µ—А–Є–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ. –Т –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤—Л—Е, –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л—Е, –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е, –Ъ–∞—В–µ–љ–Є–љ—Л—Е. –°–њ–Є—Б–Њ–Ї —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞–і —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤—А–∞—В–∞–Љ–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞.

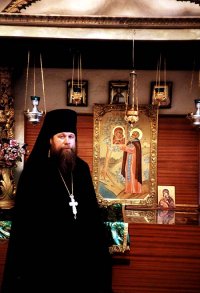

–Р—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Э–Є–Ї–∞–љ–і—А (–Р–љ–њ–Є–ї–Њ–≥–Њ–≤) (—А–Њ–і. 1957), –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В, –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–∞-–У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Ї–ї–Є—А–Є–Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є

–Т –Љ–Є—А—Г –Р–љ–њ–Є–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 21 –Љ–∞—П 1957 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ю—А–µ–љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–Э–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є вАУ —Б 1980 –≥–Њ–і–∞. –С—Л–ї –Є–њ–Њ–і–Є–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ю—А–µ–љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –С—Г–Ј—Г–ї—Г–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ы–µ–Њ–љ—В–Є—П (–С–Њ–љ–і–∞—А—П). –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞—Е –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т 1990 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О.

–Т 1991 –≥–Њ–і—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–∞ –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–µ–ї–∞ –Э–Њ–ґ–Ї–Є–љ–Њ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–Т 1992 –≥–Њ–і—Г –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ –≤ —Б–∞–љ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞.3 –Љ–∞—П 1994 –≥–Њ–і–∞ - –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞. –Х–≥–Њ —Б—В–∞—А–∞–љ–Є—П–Љ–Є –±—Л–ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –°–≤—П—В–Њ-–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–Њ-–У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, –∞ –≤ –≥. –І–Є—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В –≤ —З–µ—Б—В—М –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞ –°–≤—П—В–Њ-–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–Њ-–У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –°–µ—А–∞–њ–Є–Њ–љ–∞ (–Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞) –Є –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—П –љ–µ–≤–Є–љ–љ–Њ —Г–±–Є–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –≥–Њ–і—Л —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є.

–°–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П

- –°—В–∞—А–µ—Ж —Б—Е–Є–∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –У–∞–≤—А–Є–Є–ї (–Ч—Л—А—П–љ–Њ–≤)–Є –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–∞—П –°–µ–і–Љ–Є–µ–Ј–µ—А–љ–∞—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ–∞—П –њ—Г—Б—В—Л–љ—М.- –Ь., 1991.

- –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–≤—А–∞–Љ–Є–є –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Є–є, –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ—Ж, –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ –°–≤—П—В–Њ-–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–≤–Њ-–У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М.- –Ь., 1996.

- –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Є–є, –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –Є –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є. –Ъ 625-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П: 1375-2000.- –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї, 2000.

- –°–≤–µ—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –§–Є–≤–∞–Є–і—Л.- –Ь.; –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞, 2004. (–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ. –Э–Є–Ї–∞–љ–і—А–Њ–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Э–∞—Г—З–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А-–њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ч–∞–±—Г–≥–∞ - —А–µ–Ї—В–Њ—А –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї)

- –°–≤–µ—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –§–Є–≤–∞–Є–і—Л.- –Ь.; –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞, 2004.- 144 —Б. (–Є–Ј–і. –Є—Б–њ—А–∞–≤. –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ.)

–°–≤—П—В—Л–љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П:

–°–≤—П—В—Л–љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П:

- —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–і–Ї–ї–µ—В–µ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞;

- —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤ —Б —А–∞–Ї–Є –Љ–Њ—Й–µ–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ;

- –Ї–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж, –Є—Б–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Л–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є:

9/22 –Љ–∞—П –Є 6/19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П вАУ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–Є—А –Ы–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е, —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞; 28 –Љ–∞—П / 10 –Є—О–љ—П вАУ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є (–У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є) –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї; 19 –Є—О–ї—П / 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАУ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Љ–µ—Б—В–љ.); 20 –Є—О–ї—П / 2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАУ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ш–ї–Є–Є –Є –Њ–±—Й–µ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П; 1/14 –Њ–Ї—В—П–±—А—П вАУ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л.

–°–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П:

–Р–і—А–µ—Б: 157143, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї., –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Є–є —А–∞–є–Њ–љ, —Б. –Э–Њ–ґ–Ї–Є–љ–Њ. –Ґ–µ–ї.: (49441) 3-21-26.

–Я—А–Њ–µ–Ј–і (–Њ—В –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –Є –≥. –У–∞–ї–Є—З–∞): –Љ–µ–ґ–і—Г–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–Њ–Љ ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞-–°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З¬ї –і–Њ —Б–µ–ї–∞ –Э–Њ–ґ–Ї–Є–љ–Њ.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Љ—Л –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ–Љ—Б—П –Ї –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –•–• –≤–µ–Ї–µ –Є –Њ—В–і–∞–≤—И–Є—Е —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞ –Є–Љ—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ: —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞ –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ш–ї—М–Є–љ–∞ вАУ —Г—А–Њ–ґ–µ–љ—Ж–∞ —Б. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞. –Ц–Є–ї –Њ–љ –≤ —Б. –Я–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –С—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞. –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ 10.12. 1937–≥–Њ–і—Г.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАУ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ–Њ–≥–Њ 7 –Љ–∞—А—В–∞ 1918 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А–Є–±—Г–љ–∞–ї–∞ –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ –±–µ–Ј —Б—Г–і–∞ –Є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –Ј–∞ —П–Ї–Њ–±—Л –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М.

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї—О–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –љ–∞–≥–ї—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –і–Њ —В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–ї–Є –љ–∞—А–Њ–і, —З—В–Њ –Њ–љ –≤ —П—А–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–∞. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞ –Є 75-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞-—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. 12 –∞–њ—А–µ–ї—П 1918–≥. –Њ—В –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ-–£–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Х–≤–і–Њ–Ї–Є–Љ–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї —А–∞–њ–Њ—А—В: "–° –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ –њ—А–Є—Б–Ї–Њ—А–±–Є–µ–Љ –і–Њ–ї–≥ –Є–Љ–µ—О –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–µ –і–Њ–љ–µ—Б—В–Є –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–Љ—Г –°–Є–љ–Њ–і—Г –Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є, –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–Є–Љ 22 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П —Б–µ–≥–Њ 1918–≥. –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З–µ, –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж—Л —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ—П –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞, –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—И—В–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ъ–∞—Б—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Я–µ—А–µ–±–∞—Б–Ї–Є–љ–∞ –Є 17 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—Г—А–Њ–і–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤, –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–њ–∞. –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞–≥–Є—Е –Ј–∞—А—Л–ї–Є –≤ –Њ–і–љ—Г —П–Љ—Г –±–µ–Ј –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є—П, –Є –і–∞ –Є –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –Њ—В–њ–µ–≤–∞—В—М: –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З–∞ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –µ–≥–Њ —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—О—В..." –°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –њ–Њ –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П–Љ –љ–∞ –†–Я–¶ –њ—А–Є –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –°–Њ–±–Њ—А–µ. –Э–∞ –Ч–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–Љ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є 31 –Љ–∞—А—В–∞ 1918–≥. (–њ–µ—А–≤–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ), –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л –Є–Љ–µ–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤: –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ (–°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞), –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ (–Я–µ—А–µ–±–∞—Б–Ї–Є–љ–∞), –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ (–Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ (–Ъ–∞—Б—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ). http://www.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITczUfi4fc88fdOqhuuIUfOuWfenXtuKhe8ecTcWfv8WhsOeceG00eu0Ye8mcs**

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ 7 –Љ–∞—А—В–∞ 1918 –≥–Њ–і–∞ –≤ –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З–µ. –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –љ–Њ—З—М—О –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—О—А–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞. –Т —А–∞–њ–Њ—А—В–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–µ—А–µ—П –Х–≤–і–Њ–Ї–Є–Љ–∞ (–Ь–µ—Й–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ) —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л—Е "–љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—Г—А–Њ–і–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤, –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–њ–∞. –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞–≥–Є—Е –Ј–∞—А—Л–ї–Є –≤ –Њ–і–љ—Г —П–Љ—Г –±–µ–Ј –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є—П, –Є –і–∞ –Є –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –Њ—В–њ–µ–≤–∞—В—М: –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З–∞ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –µ–≥–Њ —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—О—В." –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –≤ –±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, —Г —Б—В–µ–љ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А–∞–љ–Њ —Г—В—А–Њ–Љ 8 –Љ–∞—А—В–∞. –Э–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Ї—А–µ—Б—В –Є –Њ–≥—А–∞–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є —Б–љ–µ—Б–µ–љ—Л –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л. –Ъ—А–µ—Б—В –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –±—Л–ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ 1996 –≥–Њ–і—Г.–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ 27 –Љ–∞—А—В–∞ 1995 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Ї–∞–Ї –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—З—В–Є–Љ—Л–є —Б–≤—П—В–Њ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є.

–Я—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ –Ї –ї–Є–Ї—Г –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 2000 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ–±–Њ—А–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є.

–Ь–Ю–Ы–Ш–Ґ–Т–Р

–Ю —Б–≤—П—В—Л–µ –Є –њ—А–µ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –≥—А–∞–і–∞ –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З–∞, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Є–µ—А–µ–Є –Ш–Њ—Б–Є—Д–µ –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–і–Є–∞–Ї–Њ–љ–µ –Ш–Њ–∞–љ–љ–µ –Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ –Ш–Њ–∞–љ–љ–µ, –Њ—В —О–љ–Њ—Б—В–Є –•—А–Є—Б—В–∞ –С–Њ–≥–∞ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є–µ, —Б –ї—О–±–Њ–≤–Є—О –Є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–µ!

–Я—А–µ–ґ–і–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є –≤–∞—И–Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї—М–Ј–µ –Є–Ј—А—П–і–љ–µ–є –ї—О–і–µ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –≥—А–∞–і–∞ –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З–∞ –њ–Њ—В—А—Г–і–Є–≤—И–µ—Б—П, —Б–Ї–Њ—А–±—П—Й–Є—Е –Є –љ–µ–Љ–Њ—Й—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Г—В–µ—И–Є—В–µ–ї–Є, –Њ–±–Є–і–Є–Љ—Л–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є—Ж—Л, —О–љ–Њ—И–µ–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–Є, –≤–Њ —Г–Ј–∞—Е —Б—Г—Й–Є—Е –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–µ–є –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є—Ж—Л –±—Л–ї–Є –µ—Б—В–µ. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–Є –ґ–µ —Б—Г—Й—Г –Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞—В–Є, —Б—Г–µ—В—Л –Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≤–ї–µ–Ї—И–µ—Б—П, –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–≤–µ–є—И–Є–µ, –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—В –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–µ–Љ—И–µ –≤–Њ —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –°—В—А–∞–і–∞–ї—М—Ж–∞ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–∞ –С–Њ–≥–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–≤—М—О —Б–≤–Њ–µ—О –і—А–µ–≤–љ—О—О –Ј–µ–Љ–ї—О –°–Њ–ї–Є –У–∞–ї–Є—Ж–Ї–Њ–є –Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –µ—Б—В–µ.

–Ю —Б–≤—П—В—Л–µ —Г–≥–і–љ–Є—Ж—Л –С–Њ–ґ–Є–є, –≤ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–µ –і–Њ–±—А–Њ–Љ –Я–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г –•—А–Є—Б—В—Г —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є–≤—И–Є–µ—Б—П, –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –≤ –≥–Њ–і–Є–љ—Г –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–∞–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є—П –≤–µ—А–љ—Л—Е —З–∞–і –¶–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞—И–µ—П —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤—И–Є–µ!

–Э—Л–љ–µ –ґ–µ –њ—А–Є–Є–Љ–Є—В–µ —Г—Б–µ—А–і–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–∞ –Є –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–Є—В–µ —П –Ї–Њ –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—Г –Т—Б–µ–±–ї–∞–≥–∞–≥–Њ –С–Њ–≥–∞ –Т—Б–µ–і–µ—А–ґ–Є—В–µ–ї—П. –Т–Њ —Б–ї–∞–≤–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П –Х–Љ—Г –≤ —Б–Њ–љ–Љ–µ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–ї–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Є—П, —Б–Њ –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–Љ, –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ, —Б–≤—П—В—Л–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ–Њ–Љ, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ, –Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞–≥–Њ –Ї—А–∞—П –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –њ—А–Є–ї–µ–ґ–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–µ –•—А–Є—Б—В–∞ –С–Њ–≥–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ, –і–∞ —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В –Ю–љ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°–≤–Њ—О —Б–≤—П—В—Г—О, —О–ґ–µ —Б—В—П–ґ–∞–ї –µ—Б—В—М —З–µ—Б—В–љ–Њ—О –°–≤–Њ–µ—О –Ъ—А–Њ–≤–Є—О, –і–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В –≤ –љ–∞—Б –і—Г—Е –њ—А–∞–≤—Л—П –≤–µ—А—Л –Є –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є—П, —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г –љ–∞—И—Г –Њ—В –ї—О—В—Л—Е –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ—Л—Е –Є –Њ—В –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–љ—Л—П –±—А–∞–љ–Є –і–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б—В–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Љ–Є—А –≥–ї—Г–±–Њ–Ї –Є –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –і–∞ –і–∞—А—Г–µ—В, –љ–∞–Љ –ґ–µ, —З—В—Г—Й–Є–Љ —Б–≤—П—В—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М –≤–∞—И—Г, –і–∞ –њ–Њ–і–∞—Б—В —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–µ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–µ–љ–Є–µ, –і–∞ –≤—Л–љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П—Й–µ –Ґ—А–Є–Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–љ–∞–≥–Њ –С–Њ–≥–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ, —Б–ї–∞–≤—Г –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–µ–љ–Є–µ –Х–Љ—Г –≤–Њ—Б—Б—Л–ї–∞–µ–Љ, –Ю—В—Ж—Г –Є –°—Л–љ—Г –Є –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Ф—Г—Е—Г, –љ—Л–љ–µ –Є –њ—А–Є—Б–љ–Њ –Є –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Р–Љ–Є–љ—М.

–Ь–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ –Љ—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–∞—Б—В—Л—А–µ–є - —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ–Њ–≥–Њ 27.11.1937 –≥–Њ–і–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В—М–µ–≤–Є—З–∞ –Т–∞–ї—Г–µ–≤–∞.

–Т–µ—З–љ–∞—П –Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В—М!

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—О, –Є–≥—Г–Љ–µ–љ—Г –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г, –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г (—В—А–Њ–њ–∞—А—М, –Ї–Њ–љ–і–∞–Ї –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞)

–Ґ—А–Њ–њ–∞—А—М, –≥–ї–∞—Б 4:

–Ю—В –Љ–Є—А—Б–Ї–∞ћБ–≥–Њ –Љ—П—В–µћБ–ґ–∞ –Є–Ј—И–µћБ–і,/ –≤ —В–ЄћБ—Е–Њ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞ћБ–љ–Є—Й–µ, –њ—А–µ–њ–Њ–і–ЊћБ–±–љ–∞–≥–Њ –°–µћБ—А–≥–Є—П –Њ–±–ЄћБ—В–µ–ї—М, –њ—А–Є—В–µћБ–Ї–ї –µ—Б–ЄћБ,/ –Є —В–∞ћБ–Љ–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–∞ћБ–љ–≥–µ–ї—М–љ–Њ–µ –ґ–Є—В–Є–µћБ –њ–Њ–ґ–ЄћБ–≤,/ –≤–Њ —Б—В—А–∞–љ—ГћБ –У–∞ћБ–ї–Є—З—Б–Ї—Г—О –њ—А–Є—И–µћБ–ї –µ—Б–ЄћБ,/ –Є–і–µћБ–ґ–µ, –≤–µћБ—А—Г –•—А–Є—Б—В–ЊћБ–≤—Г –љ–∞—Б–∞–ґ–і–∞ћБ—П/ –Є –љ–Њ–≤–Њ–Ї—А–µ—Й–µћБ–љ–љ—Л—П –ї—ОћБ–і–Є –Њ—В —Б—Г–µ–≤–µћБ—А–Є–є –њ–Њ–≥–∞ћБ–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—З–Є—Й–∞ћБ—П,/ –Љ–љ–ЊћБ–≥–Є –Є –≤–µ–ї–ЄћБ–Ї–Є –њ–ЊћБ–і–≤–Є–≥–Є –њ–Њ–і—К—ПћБ–ї –µ—Б–ЄћБ,/ –Є, –Њ–±–ЄћБ—В–µ–ї–Є —З–µ—В—ЛћБ—А–µ —Б–Њ–Ј–і–∞ћБ–≤,/ –ЄћБ–љ–Њ–Ї–Њ–≤ –ї–ЄћБ–Ї–Є –і–ЊћБ–±—А–µ —Г–њ–∞ћБ—Б–ї –µ—Б–ЄћБ/ –Є –Ї–Њ –•—А–Є—Б—В—ГћБ –°–њ–∞ћБ—Б—Г –њ—А–Є–≤–µћБ–ї –µ—Б–ЄћБ,// –Х–≥–ЊћБ–ґ–µ –Љ–Њ–ї–ЄћБ, –њ—А–µ–њ–Њ–і–ЊћБ–±–љ–µ –ЊћБ—В—З–µ –Р–≤—А–∞–∞ћБ–Љ–Є–µ, —Б–њ–∞—Б—В–ЄћБ –і—ГћБ—И–Є –љ–∞ћБ—И–∞.

–Ъ–Њ–љ–і–∞–Ї, –≥–ї–∞—Б 8:

–Т–Њ –Њ–±–ЄћБ—В–µ–ї–Є –°–µћБ—А–≥–Є—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–ЊћБ–±–љ–∞–≥–Њ –ґ–Є—В–Є—ОћБ –ЄћБ–љ–Њ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–ЊћБ–±—А–µ –љ–∞–≤—ЛћБ–Ї/ –≤—ПћБ—Й—И–∞–≥–Њ —А–∞ћБ–і–Є –±–µ–Ј–Љ–ЊћБ–ї–≤–Є—П –Є –њ–ЊћБ–і–≤–Є–≥–∞/ –≤ –њ—Г—Б—В—ЛћБ–љ—О —Г–і–∞–ї–ЄћБ–ї–Є—В–Є—Б—П –≤–Њ–Ј–ґ–µ–ї–µћБ–ї –µ—Б–ЄћБ,/ –Є, –Ф—ГћБ—Е–Њ–Љ –С–ЊћБ–ґ–Є–Є–Љ –≤–Њ–і–ЄћБ–Љ—М,/ –≤ –њ—А–µ–і–µћБ–ї—Л –Ј–µ–Љ–ї–ЄћБ –У–∞ћБ–ї–Є—З—Б–Ї–Є—П –њ—А–Є—И–µћБ–ї –µ—Б–ЄћБ,/ –Є —В–∞ћБ–Љ–Њ –≤ –њ—Г—Б—В—ЛћБ–љ–Є –Є–Ї–ЊћБ–љ—Г –Ь–∞ћБ—В–µ—А–µ –У–Њ—Б–њ–ЊћБ–і–љ–Є —З—Г–і–µћБ—Б–љ–Њ –Њ–±—А–µћБ–ї –µ—Б–ЄћБ,/ —Б –Э–µћБ—О–ґ–µ –≤–µ–ї–ЄћБ–Ї–Є—П –Є —Б–ї–∞ћБ–≤–љ–∞—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–ЄћБ–≤,/ –і–∞ћБ–ґ–µ –і–Њ –њ—А–µ–і–µћБ–ї –І—ГћБ—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Б—В–ЄћБ–≥–ї –µ—Б–ЄћБ/ –Є –Њ—В—Б—ОћБ–і—Г –≤ —А–∞ћБ–є—Б–Ї–Є—П –Њ–±–ЄћБ—В–µ–ї–Є –≤—Б–µ–ї–ЄћБ–ї—Б—П –µ—Б–ЄћБ,// –Р–≤—А–∞–∞ћБ–Љ–Є–µ –С–Њ–≥–Њ–љ–ЊћБ—Б–љ–µ, –ЊћБ—В—З–µ –љ–∞ћБ—И.

–Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞

–Ю, –њ—А–µ—З–µ—Б—В–љ–∞ћБ—П –Є —Б–≤—П—Й–µћБ–љ–љ–∞—П –≥–ї–∞–≤–ЊћБ, –ЊћБ—В—З–µ –њ—А–µ–±–ї–∞–ґ–µћБ–љ–љ–µ –∞ћБ–≤–≤–Њ –Р–≤—А–∞–∞ћБ–Љ–Є–µ! –Э–µ –Ј–∞–±—ГћБ–і–Є –љ–ЄћБ—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–ЄћБ—Е –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ћБ, –љ–Њ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞ћБ–є –љ–∞—Б –≤–Њ —Б–≤—П—В—ЛћБ—Е —Б–≤–Њ–ЄћБ—Е –Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—ПћБ—В–љ—Л—Е –Љ–Њ–ї–ЄћБ—В–≤–∞—Е –Ї –С–ЊћБ–≥—Г. –Я–Њ–Љ—П–љ–ЄћБ —Б—В–∞ћБ–і–Њ —Б–≤–Њ–µћБ, –µћБ–ґ–µ —Б–∞–Љ —Г–њ–∞ћБ—Б–ї –µ—Б–ЄћБ, –Є –љ–µ –Ј–∞–±—ГћБ–і–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞ћБ—В–Є –љ–∞—Б, —З–∞–і —Б–≤–Њ–ЄћБ—Е. –Ь–Њ–ї–ЄћБ –Ј–∞ –љ—Л, –ЊћБ—В—З–µ —Б–≤—П—Й–µћБ–љ–љ—Л–є, –Ј–∞ –і–µћБ—В–Є —Б–≤–Њ—ПћБ –і—Г—Е–ЊћБ–≤–љ—Л—П, —ПћБ–Ї–Њ –Є–Љ–µћБ—П –і–µ—А–Ј–љ–Њ–≤–µћБ–љ–Є–µ –Ї –Э–µ–±–µћБ—Б–љ–Њ–Љ—Г –¶–∞—А—ОћБ: –љ–µ –њ—А–µ–Љ–Њ–ї—З–ЄћБ –Ј–∞ –љ—Л, –≤–Њ–њ–Є—ПћБ –Ї–Њ –У–ЊћБ—Б–њ–Њ–і—Г, –Є –љ–µ –њ—А–µћБ–Ј—А–Є –љ–∞—Б, –≤–µћБ—А–Њ—О –Є –ї—О–±–ЊћБ–≤–Є—О —З—В—ГћБ—Й–Є—Е —В—П, –љ–Њ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞ћБ–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–ЊћБ–є–љ—Л—Е —Г –њ—А–µ—Б—В–ЊћБ–ї–∞ –Т—Б–µ–і–µ—А–ґ–ЄћБ—В–µ–ї–µ–≤–∞, –Є –љ–µ –њ—А–µ—Б—В–∞ћБ–є –Љ–Њ–ї—ПћБ—Б—П –Њ –љ–∞—Б –Ї–Њ –•—А–Є—Б—В—ГћБ –С–ЊћБ–≥—Г, —ПћБ–Ї–Њ –і–∞–љ–∞ћБ —В–µ–±–µћБ –±—Л—Б—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞ћБ—В—М –Љ–Њ–ї–ЄћБ—В–Є—Б—П –Ј–∞ –љ—Л. –Э–µ –Љ–љ–Є–Љ –±–Њ —В—П –Љ–µћБ—А—В–≤–∞ —Б—ГћБ—Й–∞: –∞ћБ—Й–µ –±–Њ –Є —В–µћБ–ї–Њ–Љ –њ—А–µ—Б—В–∞ћБ–≤–Є–ї—Б—П –µ—Б–ЄћБ –Њ—В –љ–∞—Б, –љ–Њ –Є –њ–Њ —Б–Љ–µћБ—А—В–Є —ГћБ–±–Њ –ґ–Є–≤ —Б—Л–є, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞ћБ–µ—И–Є –љ–µ–Њ—В—Б—В—ГћБ–њ–љ–Њ –Њ—В –љ–∞—Б –і—ГћБ—Е–Њ–Љ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—ПћБ—П –љ–∞—Б –Њ—В —Б—В—А–µ–ї –≤—А–∞ћБ–ґ–Є–Є—Е –Є –≤—Б—ПћБ–Ї–Є—П –њ—А–µћБ–ї–µ—Б—В–Є –±–µ—Б–ЊћБ–≤—Б–Ї–Є—П –Є –Ї–ЊћБ–Ј–љ–µ–є –і–Є–∞ћБ–≤–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е, –њ–∞ћБ—Б—В—Л—А—О –љ–∞—И –і–ЊћБ–±—А—Л–є. –РћБ—Й–µ –±–Њ –Є –Љ–Њ—Й–µћБ–є —В–≤–Њ–ЄћБ—Е —А–∞ћБ–Ї–∞ –њ—А–µ–і –Њ—З–ЄћБ–Љ–∞ –љ–∞ћБ—И–Є–Љ–∞ –≤–ЄћБ–і–Є–Љ–∞ –µ—Б—В—М, –љ–Њ —Б–≤—П—В–∞ћБ—П —В–≤–Њ—ПћБ –і—Г—И–∞ћБ —Б–Њ –∞ћБ–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ЊћБ–Є–љ—Б—В–≤—Л, —Б–Њ –±–µ–Ј–њ–ї–ЊћБ—В–љ—Л–Љ–Є –ї–ЄћБ–Ї–Є –Є —Б –Э–µ–±–µћБ—Б–љ—Л–Љ–Є —Б–ЄћБ–ї–∞–Љ–Є —Г –Я—А–µ—Б—В–ЊћБ–ї–∞ –Т—Б–µ–і–µ—А–ґ–ЄћБ—В–µ–ї–µ–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—ПћБ—Й–Є, –і–Њ—Б—В–ЊћБ–є–љ–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–ЄћБ—В—Б—П. –Э–∞–Љ –±–Њ —В—П –≤–µћБ–і—Г—Й–Є–Љ –≤–Њ–ЄћБ—Б—В–Є–љ–љ—Г –Є –њ–Њ —Б–Љ–µћБ—А—В–Є —ПћБ–Ї–Њ –ґ–ЄћБ–≤—Г —В–Є —Б—ГћБ—Й—Г, —В–µ–±–µћБ –њ—А–Є–њ–∞ћБ–і–∞–µ–Љ –Є —В–µ–±–µћБ –Љ–ЊћБ–ї–Є–Љ—Б—П, –µћБ–ґ–µ –Љ–Њ–ї–ЄћБ—В–Є—Б—П –Њ –љ–∞—Б –≤—Б–µ—Б–ЄћБ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –С–ЊћБ–≥—Г –Њ –њ–ЊћБ–ї—М–Ј–µ –і—Г—И –љ–∞ћБ—И–Є—Е –Є –Є—Б–њ—А–Њ—Б–ЄћБ—В–Є –≤—А–µћБ–Љ—П –љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞—ПћБ–љ–Є–µ –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–±—А–∞ћБ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Є—В–ЄћБ –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–ЄћБ –љ–∞ –Э–µћБ–±–Њ, –Љ—Л—В–∞ћБ—А—Б—В–≤ –ґ–µ –≥–ЊћБ—А—М–Ї–Є—Е, –±–µ—Б–ЊћБ–≤, –≤–Њ–Ј–і—ГћБ—И–љ—Л—Е –Ї–љ—П–Ј–µћБ–є –Є –≤–µћБ—З–љ—Л—П –Љ—ГћБ–Ї–Є –Є–Ј–±–∞ћБ–≤–Є—В–Є—Б—П –Є –Э–µ–±–µћБ—Б–љ–Њ–Љ—Г –¶–∞ћБ—А—Б—В–≤–Є—О –љ–∞—Б–ї–µћБ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –±—ЛћБ—В–Є —Б–Њ –≤—Б–µћБ–Љ–Є –њ—А–∞ћБ–≤–µ–і–љ—Л–Љ–Є, –Њ—В –≤–µћБ–Ї–∞ —Г–≥–Њ–і–ЄћБ–≤—И–Є–Љ–Є –У–ЊћБ—Б–њ–Њ–і—Г –љ–∞ћБ—И–µ–Љ—Г –Ш–Є—Б—ГћБ—Б—Г –•—А–Є—Б—В—ГћБ, –Х–Љ—ГћБ–ґ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–∞ћБ–µ—В –≤—Б—ПћБ–Ї–∞—П —Б–ї–∞ћБ–≤–∞, —З–µ—Б—В—М –Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µћБ–љ–Є–µ —Б–Њ –±–µ–Ј–љ–∞—З–∞ћБ–ї—М–љ—Л–Љ –Х–≥–ЊћБ –Ю—В—Ж–µћБ–Љ –Є —Б –њ—А–µ—Б–≤—П—В—ЛћБ–Љ –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–≤–Њ—А—ПћБ—Й–Є–Љ –Х–≥–ЊћБ –Ф—ГћБ—Е–Њ–Љ, –љ—ЛћБ–љ–µ –Є –њ—А–ЄћБ—Б–љ–Њ –Є –≤–Њ –≤–µћБ–Ї–Є –≤–µ–Ї–ЊћБ–≤. –Р–Љ–ЄћБ–љ—М.