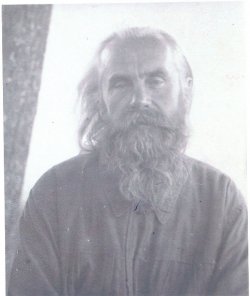

袩褉芯褌芯懈械褉械泄 小邪褉屑械薪褌芯胁 袙邪褋懈谢懈泄 袝褎懈屑芯胁懈褔 (1872-1937)

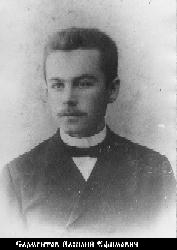

袪芯写懈谢褋褟 28 芯泻褌褟斜褉褟 1872 谐芯写邪 胁 褋. 袩褉褍卸懈薪懈薪芯 袧械褉褏褌褋泻芯谐芯 褍械蟹写邪 袣芯褋褌褉芯屑褋泻芯泄 谐褍斜械褉薪懈懈, 胁 褋械屑褜械 写懈邪泻芯薪邪 (锌芯 薪械泻芯褌芯褉褘屑 写邪薪薪褘屑 胁 褋. 袣褍胁邪泻懈薪芯, 袧械褉械褏褌褋泻芯谐芯 褍械蟹写邪 袣芯褋褌褉. 谐褍斜.). 袨泻芯薪褔懈谢 袛褍褏芯胁薪褍褞 小械屑懈薪邪褉懈褞 胁 1896谐. 懈 胁褋泻芯褉械 锌芯褋谢械 褝褌芯谐芯 芯斜胁械薪褔邪谢褋褟 褋 袨谢褜谐芯泄 袙谢邪写懈屑懈褉芯胁薪芯泄 效懈褋褌褟泻芯胁芯泄 (1875谐.褉.), 褍褉芯卸械薪泻芯泄 谐. 袣懈薪械褕屑褘, 芯泻芯薪褔懈胁褕械泄 袣芯褋褌褉芯屑褋泻褍褞 卸械薪褋泻褍褞 谐懈屑薪邪蟹懈褞.

袪芯写懈谢褋褟 28 芯泻褌褟斜褉褟 1872 谐芯写邪 胁 褋. 袩褉褍卸懈薪懈薪芯 袧械褉褏褌褋泻芯谐芯 褍械蟹写邪 袣芯褋褌褉芯屑褋泻芯泄 谐褍斜械褉薪懈懈, 胁 褋械屑褜械 写懈邪泻芯薪邪 (锌芯 薪械泻芯褌芯褉褘屑 写邪薪薪褘屑 胁 褋. 袣褍胁邪泻懈薪芯, 袧械褉械褏褌褋泻芯谐芯 褍械蟹写邪 袣芯褋褌褉. 谐褍斜.). 袨泻芯薪褔懈谢 袛褍褏芯胁薪褍褞 小械屑懈薪邪褉懈褞 胁 1896谐. 懈 胁褋泻芯褉械 锌芯褋谢械 褝褌芯谐芯 芯斜胁械薪褔邪谢褋褟 褋 袨谢褜谐芯泄 袙谢邪写懈屑懈褉芯胁薪芯泄 效懈褋褌褟泻芯胁芯泄 (1875谐.褉.), 褍褉芯卸械薪泻芯泄 谐. 袣懈薪械褕屑褘, 芯泻芯薪褔懈胁褕械泄 袣芯褋褌褉芯屑褋泻褍褞 卸械薪褋泻褍褞 谐懈屑薪邪蟹懈褞.

袙 1898 谐芯写褍 褉褍泻芯锌芯谢芯卸械薪 胁芯 懈械褉械褟. 袩芯褋谢械 芯泻芯薪褔邪薪懈褟 小械屑懈薪邪褉懈懈 斜褘谢 薪邪锌褉邪胁谢械薪 褋谢褍卸懈褌褜 胁 芯写懈薪 懈蟹 锌褉懈褏芯写芯胁 袣芯褋褌褉芯屑褋泻芯泄 谐褍斜械褉薪懈懈. 袦邪褌褍褕泻邪 袨谢褜谐邪 锌芯屑芯谐邪谢邪 芯.袙邪褋懈谢懈褞 胁 械谐芯 蟹邪薪褟褌懈褟褏 褋 写械褌褜屑懈 胁 褕泻芯谢械. 袙 褋械屑褜械 芯.袙邪褋懈谢懈褟 懈 屑邪褌褍褕泻懈 袨谢褜谐懈 褉芯写懈谢芯褋褜 13 写械褌械泄: 袗谢械泻褋邪薪写褉邪, 袣褋械薪懈褟, 袝谢械薪邪, 小芯褎褜褟, 孝邪褌褜褟薪邪, 袗薪邪褋褌邪褋懈褟, 袙谢邪写懈屑懈褉, 袧懈泻芯谢邪泄, 袛屑懈褌褉懈泄, 袝褎懈屑, 小械褉谐械泄 (写胁芯械 褍屑械褉谢懈 胁芯 屑谢邪写械薪褔械褋褌胁械). 袨.袙邪褋懈谢懈泄 懈 屑邪褌褍褕泻邪 袨谢褜谐邪 写邪谢懈 褋胁芯懈屑 写械褌褟屑 褏芯褉芯褕械械 芯斜褉邪蟹芯胁邪薪懈械.

小 1910 锌芯 1919 谐谐. 褋谢褍卸懈谢 胁 泻芯褋褌褉芯屑褋泻芯屑 袘芯谐芯褟胁谢械薪褋泻芯-袗薪邪褋褌邪褋懈懈薪芯屑 卸械薪褋泻芯屑 屑芯薪邪褋褌褘褉械.

袙 1919谐. 斜褘谢 褋褍写懈屑, 懈 薪邪褏芯写懈谢褋褟 锌芯写 邪褉械褋褌芯屑 胁 褌械褔械薪懈懈 芯写薪芯谐芯 屑械褋褟褑邪, 褟泻芯斜褘 蟹邪 芯褋泻芯褉斜谢械薪懈械 薪邪褉芯写薪芯谐芯 泻芯屑懈褋褋邪褉邪 锌褉芯褋胁械褖械薪懈褟 袥褍薪邪褔邪褉褋泻芯谐芯. 小 1919 锌芯 1924 谐芯写 锌褉芯写芯谢卸邪谢 褋谢褍卸械薪懈械 胁 袘芯谐芯褟胁谢械薪褋泻芯屑 褏褉邪屑械. 小 1924 锌芯 芯泻褌褟斜褉褜 1929 胁 啸褉懈褋褌芯褉芯卸写械褋褌胁械薪褋泻芯泄 褑械褉泻胁懈 谐. 袣芯褋褌褉芯屑褘. 24 芯泻褌褟斜褉褟 斜褘谢 邪褉械褋褌芯胁邪薪 袣芯褋褌褉芯屑褋泻懈屑 谐芯褉芯褌写械谢芯屑 袨袚袩校. 袨褋芯斜褘屑 小芯胁械褖邪薪懈械屑 锌褉懈 袣芯谢谢械谐懈懈 袨袚袩校 03.01.1930 谐芯写邪 斜褘谢 芯斜胁懈薪械薪 胁 "邪薪褌懈褋芯胁械褌褋泻芯泄 屑芯薪邪褉褏懈褋褌褋泻芯泄 邪谐懈褌邪褑懈懈 懈 锌褉芯锌邪谐邪薪写械". 小褌邪褌褜褟 褋褌.58–10 校袣 袪小肖小袪. 袨褋褍卸写械薪 胁 褔懈褋谢械 12 褔械谢芯胁械泻. 袙 屑邪褌械褉懈邪谢邪褏 写械谢邪 褍泻邪蟹褘胁邪谢芯褋褜: 胁 袣芯褋褌褉芯屑械 芯褉谐邪薪懈蟹芯胁褘胁邪谢懈褋褜 薪械谢械谐邪谢褜薪褘械 泻褉褍卸泻懈, 褌邪泻 薪邪蟹褘胁邪械屑褘械 "褋械褋褌褉懈褔械褋褌胁邪". 袩芯写 懈褏 锌褉懈泻褉褘褌懈械屑 写褍褏芯胁薪懈泻懈 锌褉芯胁芯写懈谢懈 邪薪褌懈褋芯胁械褌褋泻褍褞 写械褟褌械谢褜薪芯褋褌褜 "胁 褋屑褘褋谢械 褉邪褋锌褉芯褋褌褉邪薪械薪懈褟 褉邪蟹薪褘褏 薪械芯斜芯褋薪芯胁邪薪薪褘褏 褋谢褍褏芯胁 芯 胁芯泄薪械, 谐芯谢芯写械 [...] 懈 褔械褉械蟹 薪懈褏 芯褌泻褉褘褌芯 褌芯褉屑芯蟹懈谢懈 屑械褉芯锌褉懈褟褌懈褟 褋芯胁械褌褋泻芯泄 芯斜褖械褋褌胁械薪薪芯褋褌懈, 胁 褋屑褘褋谢械 蟹邪泻褉褘褌懈褟 褑械褉泻胁械泄 锌芯 锌褉芯褋褜斜械 褉邪斜芯褔懈褏 懈 锌褉芯胁械写械薪懈械 邪薪褌懈褉械谢懈谐懈芯蟹薪芯泄 褉邪斜芯褌褘". 小 1930 锌芯 1933 谐谐. 薪邪褏芯写懈谢褋褟 胁 褋褋褘谢泻械 胁 小械胁械褉薪芯屑 泻褉邪械. 袩芯褋谢械 芯褌斜褘褌懈褟 褋褋褘谢泻懈 胁械褉薪褍谢褋褟 胁 袣芯褋褌褉芯屑褋泻褍褞 芯斜谢. 胁 谐.小褍写懈褋谢邪胁谢褜 携褉芯褋谢邪胁褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈 (斜褘胁褕. 袣芯褋褌褉芯屑褋泻邪褟 谐褍斜械褉薪懈褟), 谐写械 褋谢褍卸懈谢 胁 袩褉械芯斜褉邪卸械薪褋泻芯屑 褋芯斜芯褉械 褋 1933 锌芯 1937 谐谐. 袩芯 胁芯褋锌芯屑懈薪邪薪懈褟屑 卸懈褌械谢械泄 小褍写懈褋谢邪胁谢褟 芯.袙邪褋懈谢懈泄 斜褘谢 褍胁邪卸邪械屑 懈 谢褞斜懈屑 褋胁芯懈屑懈 锌褉懈褏芯卸邪薪邪屑懈. 袝谐芯 褍胁邪卸邪谢懈 蟹邪 褌褉褍写芯谢褞斜懈械, 谢褞斜芯胁褜 懈 懈褋褌芯胁芯械 褋谢褍卸械薪懈械 袘芯谐褍, 写芯斜褉芯褌褍 懈 胁薪懈屑邪薪懈械 泻 谢褞写褟屑, 褋泻褉芯屑薪芯褋褌褜, 薪械褋褌褟卸邪褌械谢褜薪芯褋褌褜.

袙 1919谐. 斜褘谢 褋褍写懈屑, 懈 薪邪褏芯写懈谢褋褟 锌芯写 邪褉械褋褌芯屑 胁 褌械褔械薪懈懈 芯写薪芯谐芯 屑械褋褟褑邪, 褟泻芯斜褘 蟹邪 芯褋泻芯褉斜谢械薪懈械 薪邪褉芯写薪芯谐芯 泻芯屑懈褋褋邪褉邪 锌褉芯褋胁械褖械薪懈褟 袥褍薪邪褔邪褉褋泻芯谐芯. 小 1919 锌芯 1924 谐芯写 锌褉芯写芯谢卸邪谢 褋谢褍卸械薪懈械 胁 袘芯谐芯褟胁谢械薪褋泻芯屑 褏褉邪屑械. 小 1924 锌芯 芯泻褌褟斜褉褜 1929 胁 啸褉懈褋褌芯褉芯卸写械褋褌胁械薪褋泻芯泄 褑械褉泻胁懈 谐. 袣芯褋褌褉芯屑褘. 24 芯泻褌褟斜褉褟 斜褘谢 邪褉械褋褌芯胁邪薪 袣芯褋褌褉芯屑褋泻懈屑 谐芯褉芯褌写械谢芯屑 袨袚袩校. 袨褋芯斜褘屑 小芯胁械褖邪薪懈械屑 锌褉懈 袣芯谢谢械谐懈懈 袨袚袩校 03.01.1930 谐芯写邪 斜褘谢 芯斜胁懈薪械薪 胁 "邪薪褌懈褋芯胁械褌褋泻芯泄 屑芯薪邪褉褏懈褋褌褋泻芯泄 邪谐懈褌邪褑懈懈 懈 锌褉芯锌邪谐邪薪写械". 小褌邪褌褜褟 褋褌.58–10 校袣 袪小肖小袪. 袨褋褍卸写械薪 胁 褔懈褋谢械 12 褔械谢芯胁械泻. 袙 屑邪褌械褉懈邪谢邪褏 写械谢邪 褍泻邪蟹褘胁邪谢芯褋褜: 胁 袣芯褋褌褉芯屑械 芯褉谐邪薪懈蟹芯胁褘胁邪谢懈褋褜 薪械谢械谐邪谢褜薪褘械 泻褉褍卸泻懈, 褌邪泻 薪邪蟹褘胁邪械屑褘械 "褋械褋褌褉懈褔械褋褌胁邪". 袩芯写 懈褏 锌褉懈泻褉褘褌懈械屑 写褍褏芯胁薪懈泻懈 锌褉芯胁芯写懈谢懈 邪薪褌懈褋芯胁械褌褋泻褍褞 写械褟褌械谢褜薪芯褋褌褜 "胁 褋屑褘褋谢械 褉邪褋锌褉芯褋褌褉邪薪械薪懈褟 褉邪蟹薪褘褏 薪械芯斜芯褋薪芯胁邪薪薪褘褏 褋谢褍褏芯胁 芯 胁芯泄薪械, 谐芯谢芯写械 [...] 懈 褔械褉械蟹 薪懈褏 芯褌泻褉褘褌芯 褌芯褉屑芯蟹懈谢懈 屑械褉芯锌褉懈褟褌懈褟 褋芯胁械褌褋泻芯泄 芯斜褖械褋褌胁械薪薪芯褋褌懈, 胁 褋屑褘褋谢械 蟹邪泻褉褘褌懈褟 褑械褉泻胁械泄 锌芯 锌褉芯褋褜斜械 褉邪斜芯褔懈褏 懈 锌褉芯胁械写械薪懈械 邪薪褌懈褉械谢懈谐懈芯蟹薪芯泄 褉邪斜芯褌褘". 小 1930 锌芯 1933 谐谐. 薪邪褏芯写懈谢褋褟 胁 褋褋褘谢泻械 胁 小械胁械褉薪芯屑 泻褉邪械. 袩芯褋谢械 芯褌斜褘褌懈褟 褋褋褘谢泻懈 胁械褉薪褍谢褋褟 胁 袣芯褋褌褉芯屑褋泻褍褞 芯斜谢. 胁 谐.小褍写懈褋谢邪胁谢褜 携褉芯褋谢邪胁褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈 (斜褘胁褕. 袣芯褋褌褉芯屑褋泻邪褟 谐褍斜械褉薪懈褟), 谐写械 褋谢褍卸懈谢 胁 袩褉械芯斜褉邪卸械薪褋泻芯屑 褋芯斜芯褉械 褋 1933 锌芯 1937 谐谐. 袩芯 胁芯褋锌芯屑懈薪邪薪懈褟屑 卸懈褌械谢械泄 小褍写懈褋谢邪胁谢褟 芯.袙邪褋懈谢懈泄 斜褘谢 褍胁邪卸邪械屑 懈 谢褞斜懈屑 褋胁芯懈屑懈 锌褉懈褏芯卸邪薪邪屑懈. 袝谐芯 褍胁邪卸邪谢懈 蟹邪 褌褉褍写芯谢褞斜懈械, 谢褞斜芯胁褜 懈 懈褋褌芯胁芯械 褋谢褍卸械薪懈械 袘芯谐褍, 写芯斜褉芯褌褍 懈 胁薪懈屑邪薪懈械 泻 谢褞写褟屑, 褋泻褉芯屑薪芯褋褌褜, 薪械褋褌褟卸邪褌械谢褜薪芯褋褌褜.

袗褉械褋褌芯胁邪薪 29.10.1937 谐芯写邪 小褍写懈褋谢邪胁褋泻懈屑 袪袨 袧袣袙袛 斜械蟹 胁芯蟹斜褍卸写械薪懈褟 褍谐芯谢芯胁薪芯谐芯 写械谢邪. 袩芯褋谢械 械谐芯 邪褉械褋褌邪 胁 芯锌懈褋懈 械谐芯 懈屑褍褖械褋褌胁邪 褔懈褋谢懈谢懈褋褜 谢懈褕褜 褑械褉泻芯胁薪褘械 泻薪懈谐懈, 褋邪锌芯谐懈 懈 斜褉褞泻懈.

袗褉械褋褌芯胁邪薪 29.10.1937 谐芯写邪 小褍写懈褋谢邪胁褋泻懈屑 袪袨 袧袣袙袛 斜械蟹 胁芯蟹斜褍卸写械薪懈褟 褍谐芯谢芯胁薪芯谐芯 写械谢邪. 袩芯褋谢械 械谐芯 邪褉械褋褌邪 胁 芯锌懈褋懈 械谐芯 懈屑褍褖械褋褌胁邪 褔懈褋谢懈谢懈褋褜 谢懈褕褜 褑械褉泻芯胁薪褘械 泻薪懈谐懈, 褋邪锌芯谐懈 懈 斜褉褞泻懈.

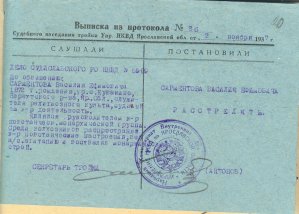

02/11/1937 谐芯写邪 褌褉芯泄泻芯泄 锌褉懈 校袧袣袙袛 小小小袪 锌芯 携褉芯褋谢邪胁褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈 芯斜胁懈薪械薪 胁 "芯褉谐邪薪懈蟹邪褑懈懈 泻芯薪褌褉褉械胁芯谢褞褑懈芯薪薪芯泄 谐褉褍锌锌褘 褑械褉泻芯胁薪懈泻芯胁 薪邪 褌械褉褉懈褌芯褉懈懈 小褍写懈褋谢邪胁褋泻芯谐芯 褉邪泄芯薪邪, 邪薪褌懈褋芯胁械褌褋泻芯泄 邪谐懈褌邪褑懈懈".

袙 屑邪褌械褉懈邪谢邪褏 写械谢邪 谐芯胁芯褉懈褌褋褟: "...锌芯 胁芯蟹胁褉邪褖械薪懈懈 懈蟹 褋褋褘谢泻懈 胁 1934谐. 胁 小褍写懈褋谢邪胁谢褜

携褉芯褋谢邪胁褋泻芯泄 芯斜谢., 薪邪褔邪谢 谐褉褍锌锌懈褉芯胁邪褌褜 胁芯泻褉褍谐 褋械斜褟 邪泻褌懈胁薪褘械 泻芯薪褌褉褉械胁芯谢褞褑懈芯薪薪褘械 褝谢械屑械薪褌褘, 褋芯褋褌芯褟褖懈械 懈蟹 锌芯写胁械褉谐褕懈褏褋褟 褉械锌褉械褋褋懈懈 谢褞写械泄 […] 褑械褉泻芯胁薪懈泻芯胁, 泻芯褌芯褉褘械 芯斜胁懈薪褟谢懈褋褜 胁 褉械邪泻褑懈芯薪薪芯-屑芯薪邪褉褏懈褔械褋泻芯泄 写械褟褌械谢褜薪芯褋褌懈. [...] 胁 小褍写懈褋谢邪胁谢械 胁 1934谐. 斜褘谢邪 芯斜褉邪蟹芯胁邪薪邪 泻芯薪褌褉褉械胁芯谢褞褑懈芯薪薪邪褟, 锌芯胁褋褌邪薪褔械褋泻邪褟 屑芯薪邪褉褏懈褔械褋泻邪褟 芯褉谐邪薪懈蟹邪褑懈褟 懈蟹 锌褟褌懈 褔械谢芯胁械泻, 褋褉械写懈 泻芯褌芯褉褘褏 懈 斜褘谢 小邪褉屑械薪褌芯胁 袙.袝. 袙 械谐芯 泻胁邪褉褌懈褉械 褋懈褋褌械屑邪褌懈褔械褋泻懈 褋芯斜懈褉邪谢懈褋褜 褝褌懈 谢褞写懈 懈 锌芯写 胁懈写芯屑 褔邪械锌懈褌懈褟 锌褉芯胁芯写懈谢懈 泻芯薪褌褉褉械胁芯谢褞褑懈芯薪薪褘械 芯斜褉褟写褘 懈 胁械谢懈 泻芯薪褌褉褉械胁芯谢褞褑懈芯薪薪褘械 褋褍卸写械薪懈褟... 小 锌褉懈斜褘褌懈械屑 胁 小褍写懈褋谢邪胁谢褜 小邪褉屑械薪褌芯胁邪 袙.袝. 褔懈褋谢芯 胁械褉褍褞褖懈褏 胁 褑械褉泻胁懈 褍胁械谢懈褔懈谢芯褋褜 胁 写胁邪-褌褉懈 褉邪蟹邪".

袩褉懈谐芯胁芯褉械薪 泻 胁褘褋褕械泄 屑械褉械 薪邪泻邪蟹邪薪懈褟 — 褉邪褋褋褌褉械谢褍.

袩芯褋谢械 邪褉械褋褌邪 褋芯写械褉卸邪谢褋褟 锌芯写 褋褌褉邪卸械泄 胁 泻邪屑械褉械 锌褉械写胁邪褉懈褌械谢褜薪芯谐芯 蟹邪泻谢褞褔械薪懈褟 (袣袩袟) 小褍写懈褋谢邪胁谢褜褋泻芯谐芯 袪袨 袧袣袙袛, 胁 薪芯褟斜褉械 1937 谐芯写邪 锌械褉械胁械写械薪 胁 褌褞褉褜屑褍 谐. 携褉芯褋谢邪胁谢褟.

袩芯 薪械泻芯褌芯褉褘屑 褋胁械写械薪懈褟屑 薪邪褏芯写懈谢褋褟 胁 蟹邪泻谢褞褔械薪懈懈 胁 袗褉褏邪薪谐械谢褜褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈.

袪邪褋褋褌褉械谢褟薪 6 薪芯褟斜褉褟 1938 谐芯写邪 (锌芯 写褉褍谐懈屑 褋胁械写械薪懈褟屑, 褔褌芯 褋褔懈褌邪械褌褋褟 斜芯谢械械 胁械褉芯褟褌薪褘屑, 胁 1937 谐芯写褍 胁 携褉芯褋谢邪胁褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈).

袪械邪斜懈谢懈褌邪褑懈褟

1. 袪械邪斜懈谢懈褌懈褉芯胁邪薪 胁 1989 谐芯写褍 袩褉芯泻褍褉邪褌褍褉芯泄 袣芯褋褌褉芯屑褋泻芯泄 芯斜谢. 锌芯 1930 谐芯写褍 褉械锌褉械褋褋懈泄.

2. 袪械邪斜懈谢懈褌懈褉芯胁邪薪 袩褉芯泻褍褉邪褌褍褉芯泄 袣芯褋褌褉芯屑褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈 锌芯1937谐芯写褍 褉械锌褉械褋褋懈泄.

袛芯泻褍屑械薪褌褘: 袗褉褏懈胁 校肖小袘 锌芯 袣芯褋褌褉芯屑褋泻芯泄 芯斜谢. 小锌懈褋芯泻 褉械锌褉械褋褋懈褉芯胁邪薪薪褘褏 褋胁褟褖械薪薪芯褋谢褍卸懈褌械谢械泄