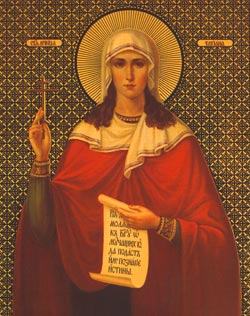

25 —П–љ–≤–∞—А—П 2020. –Я–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—В–Њ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л

25 —П–љ–≤–∞—А—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—В –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—В–Њ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л. –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–∞—П –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–µ, –±—Г–і—Г—З–Є –і–Є–∞–Ї–Њ–љ–Є—Б—Б–Њ–є (—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є) —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Њ–љ–∞ —Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Ј–∞ –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–∞ —В–µ–Љ–љ–Є—Ж—Л, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–Є–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Ї –С–Њ–≥—Г.

25 —П–љ–≤–∞—А—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—В –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—В–Њ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л. –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–∞—П –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–µ, –±—Г–і—Г—З–Є –і–Є–∞–Ї–Њ–љ–Є—Б—Б–Њ–є (—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є) —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Њ–љ–∞ —Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Ј–∞ –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–∞ —В–µ–Љ–љ–Є—Ж—Л, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–Є–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Ї –С–Њ–≥—Г.

–Ч–∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ, –Њ–љ–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ, –±—Л–ї–∞ —Г—Б–µ—З–µ–љ–∞ –Љ–µ—З–µ–Љ. –†–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Е—А–∞–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є —Н—В–Њ–є —Б–≤—П—В–Њ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л, 25 —П–љ–≤–∞—А—П –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О, –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ II –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї–∞ —Г–Ї–∞–Ј –Њ–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –≤ 1755 –≥–Њ–і—Г. –•—А–∞–Љ —Б–≤—П—В–Њ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –њ—А–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–Њ–Љ –Ф—А–Њ–Ј–і–Њ–≤—Л–Љ –≤ 1837 –≥–Њ–і—Г. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1919 –≥–Њ–і–∞ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Е—А–∞–Љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —В–µ–∞—В—А –Ь–У–£.

25 —П–љ–≤–∞—А—П 1995 –≥–Њ–і–∞ —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –Т –љ–µ–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ–µ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. 28.03.2004 –≥. –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є II –Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –і–Њ–Љ–Њ–≤—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ вАУ —Е—А–∞–Љ–∞ –°–≤—П—В–Њ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л. –Э–∞ —З–Є–љ–µ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —А–µ–Ї—В–Њ—А –Ь–У–£. –Т–Є–Ї—В–Њ—А –°–∞–і–Њ–≤–љ–Є—З–Є–є, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є –Є —Б—В—Г–і–µ–љ—В—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–∞–Љ–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞. –Т—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 600 –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е.

–Ґ–∞—В–Є–∞–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Е—А–∞–Љ—Л –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ—А–Є –Ь–У–£ (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1833-1836 –≥–≥.), –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –њ—А–Є –њ—А–Є –Ф–Т–У–Ґ–£ (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2000 –≥.), –≤ –Ґ—Г—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2003 –≥.), –≤ —Б. –С–Њ–±—А–∞–≤–∞ –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2004 –≥.), –≤ –Ы—Г–≥–∞–љ—Б–Ї–µ (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2007-2010 –≥–≥.), –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2006 –≥.) –Є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –њ—А–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –Љ–µ–ґ–і—Г 1820 –Є 1823 –≥–≥.).

–Ґ–∞—В–Є–∞–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Е—А–∞–Љ—Л –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ—А–Є –Ь–У–£ (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1833-1836 –≥–≥.), –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –њ—А–Є –њ—А–Є –Ф–Т–У–Ґ–£ (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2000 –≥.), –≤ –Ґ—Г—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2003 –≥.), –≤ —Б. –С–Њ–±—А–∞–≤–∞ –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2004 –≥.), –≤ –Ы—Г–≥–∞–љ—Б–Ї–µ (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2007-2010 –≥–≥.), –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 2006 –≥.) –Є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –њ—А–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є (–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –Љ–µ–ґ–і—Г 1820 –Є 1823 –≥–≥.).

–Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –°–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є —Б 1994 –≥. –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —Е—А–∞–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М —Б–≤—П—В—Л—Е —А–∞–≤–љ–Њ–∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–∞ –Є –Ь–µ—Д–Њ–і–Є—П. –° 1995 –≥. —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В—Б—П –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –њ—А–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –≤–Њ–є—Б–Ї —А–∞–і–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є, —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Є–Љ. –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Ґ–Є–Љ–Њ—И–µ–љ–Ї–Њ.

–Т –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –≥–і–µ —Б 1866 –њ–Њ 1918 –≥–≥. –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б 1878-1918–≥–≥. –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ (1878 –≥. –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, –∞–і—А–µ—Б: –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞, —Г–ї. 1 –Ь–∞—П, –і. 16) –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П. –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—П –±—Л–ї–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є: –≤ –µ–µ –∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—К–µ–Ј–і—Л –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Њ–Ї–≥–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤–µ—З–µ—А–∞ –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ —В–µ–Љ, –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ –Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–Є—П–Љ.

–Т –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –≥–і–µ —Б 1866 –њ–Њ 1918 –≥–≥. –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б 1878-1918–≥–≥. –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ (1878 –≥. –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, –∞–і—А–µ—Б: –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞, —Г–ї. 1 –Ь–∞—П, –і. 16) –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П. –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—П –±—Л–ї–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є: –≤ –µ–µ –∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—К–µ–Ј–і—Л –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Њ–Ї–≥–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤–µ—З–µ—А–∞ –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ —В–µ–Љ, –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ –Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–Є—П–Љ.

–•—А–∞–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –њ—А–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –±—Л–ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1878 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ-—Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Л–є –Ј–∞–ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-–њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –Т 2010 –≥–Њ–і—Г –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –љ–Њ–≤—Л–є —Е—А–∞–Љ –≤ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л (–Ч–і–∞–љ–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є). 24 –љ–Њ—П–±—А—П 2013 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–≤–∞—П –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П.

–Э–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ XIX-XX –≤–≤. —А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –±—Л–ї –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Є –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ш. –°—Л—А—Ж–Њ–≤.

–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ш–Њ–∞ћБ–љ–љ –ѓћБ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З –°—Л—А—Ж–ЊћБ–≤ (1837 вАФ –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ 1919) вАФ–Љ–∞–≥–Є—Б—В—А –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, —Б—В–∞—В—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ 1890 –≥., 29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П. –° 30 —П–љ–≤–∞—А—П 1897 –њ–Њ 16 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1902 –≥–Њ–і–∞ вАФ —А–µ–Ї—В–Њ—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –° 5 –Љ–∞—А—В–∞ 1897 –њ–Њ 15 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1902 –≥–Њ–і–∞ –°—Л—А—Ж–Њ–≤ вАФ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї. –°—Л—А—Ж–Њ–≤ вАФ –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–є —З–ї–µ–љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є —Г—З–µ–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є —Б 26 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1897 –≥–Њ–і–∞, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ —Б 1898 –≥–Њ–і–∞, –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є —Б 1899 –≥–Њ–і–∞. –° 18 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1903 –≥–Њ–і–∞ –°—Л—А—Ж–Њ–≤ вАФ —З–ї–µ–љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –° 20 –∞–њ—А–µ–ї—П 1897 –≥–Њ–і–∞ вАФ —З–ї–µ–љ, —Б 21 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1908 –њ–Њ 16 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1909 –≥–Њ–і–∞ вАФ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞. –°—Л—А—Ж–Њ–≤ —Б 16 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1902 –њ–Њ 21 —П–љ–≤–∞—А—П 1909 –≥–Њ–і–∞ вАФ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –°—Л—А—Ж–Њ–≤ –±—Л–ї –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–Њ–Љ ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—Г–≥–∞¬ї, ¬Ђ–Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –±–µ—Б–µ–і—Л¬ї, ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—П¬ї, ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П¬ї, ¬Ђ–°—В—А–∞–љ–љ–Є–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї –Є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є–є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—К–µ–Ј–і–∞ –Є–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –ґ–Є–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Т—П—В–Ї–µ. –°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ 1919 –≥–Њ–і–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –°—Л—А—Ж–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—З–µ—Б—В–≤–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –С–µ–ї–Њ–Ї—А–Є–љ–Є—Ж–Ї–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є, —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–љ–Є—П, –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П; –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ш–Њ–∞ћБ–љ–љ –ѓћБ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З –°—Л—А—Ж–ЊћБ–≤ (1837 вАФ –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ 1919) вАФ–Љ–∞–≥–Є—Б—В—А –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, —Б—В–∞—В—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ 1890 –≥., 29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П. –° 30 —П–љ–≤–∞—А—П 1897 –њ–Њ 16 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1902 –≥–Њ–і–∞ вАФ —А–µ–Ї—В–Њ—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –° 5 –Љ–∞—А—В–∞ 1897 –њ–Њ 15 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1902 –≥–Њ–і–∞ –°—Л—А—Ж–Њ–≤ вАФ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї. –°—Л—А—Ж–Њ–≤ вАФ –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–є —З–ї–µ–љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є —Г—З–µ–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є —Б 26 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1897 –≥–Њ–і–∞, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ —Б 1898 –≥–Њ–і–∞, –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є —Б 1899 –≥–Њ–і–∞. –° 18 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1903 –≥–Њ–і–∞ –°—Л—А—Ж–Њ–≤ вАФ —З–ї–µ–љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –° 20 –∞–њ—А–µ–ї—П 1897 –≥–Њ–і–∞ вАФ —З–ї–µ–љ, —Б 21 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1908 –њ–Њ 16 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1909 –≥–Њ–і–∞ вАФ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞. –°—Л—А—Ж–Њ–≤ —Б 16 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1902 –њ–Њ 21 —П–љ–≤–∞—А—П 1909 –≥–Њ–і–∞ вАФ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –°—Л—А—Ж–Њ–≤ –±—Л–ї –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–Њ–Љ ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—Г–≥–∞¬ї, ¬Ђ–Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –±–µ—Б–µ–і—Л¬ї, ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—П¬ї, ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П¬ї, ¬Ђ–°—В—А–∞–љ–љ–Є–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї –Є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є–є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—К–µ–Ј–і–∞ –Є–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –ґ–Є–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Т—П—В–Ї–µ. –°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ 1919 –≥–Њ–і–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –°—Л—А—Ж–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—З–µ—Б—В–≤–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –С–µ–ї–Њ–Ї—А–Є–љ–Є—Ж–Ї–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є, —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–љ–Є—П, –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П; –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–°—А–µ–і–Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є: –Р. –Ф. –Ф–Њ–Љ–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є вАУ –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤ XIX–≤. –£–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Ш. –°—Г—Б–∞–љ–Є–љ–∞, –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є–є (–£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є) вАУ –њ–µ—А–≤—Л–є –≥–ї–∞–≤–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є —Б –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–µ, –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤–µ–і –Є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї, –Э. –Т. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А —А–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, –Р. –Я. –У–Њ–ї—Г–±—Ж–Њ–≤ вАУ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –Х. –Х. –У–Њ–ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї, –Р. –Т. –У–Њ–і–љ–µ–≤ вАУ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ (–Ъ—А–Њ—В–Ї–Њ–≤), –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є, –Ь. –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –Љ–∞—А—И–∞–ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, –Р.–Т. –У–Њ—А—Б–Ї–Є–є вАУ —А–µ–Ї—В–Њ—А –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ь.–ѓ.–Ф–Є–µ–≤ вАУ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї, –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –§.–Р.–У–Њ–ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є вАУ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є; –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Х.–Х.–У–Њ–ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є вАУ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –§.–Ш.–£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є вАУ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ, –Ъ.–Ш.–Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤ вАУ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д –Є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ. –° –љ–∞—З–∞–ї–∞ 80-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –Є –і–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –≤ 1918 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј –µ–µ —Б—В–µ–љ –≤—Л—И–ї–Њ –µ—Й–µ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –ї—О–і–µ–є, –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАУ –Є –±—Г–і—Г—Й–Є–є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ, –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї –≤–µ—А—Л –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є.–Є –Љ–љ. –і—А., –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —Г—З–µ–љ—Л–µ, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є, –≤—А–∞—З–Є, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є.

–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –њ–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤—Г –†–Њ–і–Є–љ—Л –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ: –Э. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤, –Ь. –С–∞—А–Ї–Њ–≤, –Я. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –С. –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤ –Є –і—А.

–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –≤ –ї–Є—Е–Њ–ї–µ—В—М–µ –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –љ–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Њ—В–і–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А—П—Е –Є —В—О—А—М–Љ–∞—Е: —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є (–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є), –µ–њ. –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є, –Р. –Ф. –Р–ї—М–±–Њ–≤, –Э. –ѓ. –Т–Є–≥–Є–ї—П–љ—Б–Ї–Є–є, –Т.–Р. –Ю—А–ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є –і—А.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞—Е —Б—В—А–∞–љ—Л, –і–µ–љ—М —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Ь–У–£ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —А–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.