–Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–Є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є. –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ –Я. –Р.

–Ч–∞—А—Г–±–Є–љ –Я–∞–≤–µ–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З (1816 вАУ 1886) –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М-—Б–∞–Љ–Њ—Г—З–Ї–∞. –°—Д–µ—А–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –Њ—В –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥–ї—Г–±–Є–љ –і–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–∞, –Њ—В –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –і–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Я–Њ–ї–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–є –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В 45 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є.

–Ч–∞—А—Г–±–Є–љ –Я–∞–≤–µ–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З (1816 вАУ 1886) –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М-—Б–∞–Љ–Њ—Г—З–Ї–∞. –°—Д–µ—А–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –Њ—В –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥–ї—Г–±–Є–љ –і–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–∞, –Њ—В –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –і–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Я–Њ–ї–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–є –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В 45 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є.

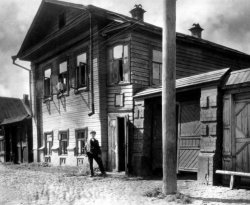

–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М, –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В, –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В, –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї, –і–≤–∞–ґ–і—Л –ї–∞—Г—А–µ–∞—В –Ф–µ–Љ–Є–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М-—Б–∞–Љ–Њ—Г—З–Ї–∞, –∞–≤—В–Њ—А –њ–ї–∞–љ–Є–Љ–µ—В—А–∞, –≥–Є–і—А–Њ–њ—Г–ї—М—В–∞, –≤–Њ–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ–ґ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–Њ—Б–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є –Я–∞–≤–µ–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 22 –Љ–∞—П 1816 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Я—Г—З–µ–ґ–µ, –Ѓ—А—М–µ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М, –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В, –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В, –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї, –і–≤–∞–ґ–і—Л –ї–∞—Г—А–µ–∞—В –Ф–µ–Љ–Є–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М-—Б–∞–Љ–Њ—Г—З–Ї–∞, –∞–≤—В–Њ—А –њ–ї–∞–љ–Є–Љ–µ—В—А–∞, –≥–Є–і—А–Њ–њ—Г–ї—М—В–∞, –≤–Њ–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ–ґ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–Њ—Б–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є –Я–∞–≤–µ–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 22 –Љ–∞—П 1816 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Я—Г—З–µ–ґ–µ, –Ѓ—А—М–µ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

–°—Л–љ –љ–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Й–∞–љ–Є–љ–∞, —Б—Г–і–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞. –°–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї –≥—А–∞–Љ–Њ—В–Њ–є, –љ–∞—З–∞—В–Ї–∞–Љ–Є —В–Њ—З–љ—Л—Е –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї. –Я–∞–≤–µ–ї —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –Њ—В—Ж—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–µ—А–ґ–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–∞—А–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–∞ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –њ–Њ –Т–Њ–ї–≥–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞ —А–µ–Ї–µ, –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —П–≤–љ–Њ –љ–µ –і–Њ —Г—З–µ–±—Л. –Х–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –і—П–і—П, –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –і—М—П—З–Њ–Ї, –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–∞—В–µ—А–Є: ¬Ђ–У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ–±—Л –Я–∞—И–Ї–∞ –Ј–љ–∞–ї –≤—Б–µ –±—Г–Ї–≤—Л, —Г–Љ–µ–ї –Ј–∞ —Б–µ–±—П —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞—В—М—Б—П, –і–∞ –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М —З–Є—Б–ї–∞. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ  –љ–µ–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–ЊвА¶¬ї –Т 1830 –≥. –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ—В—Ж–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –µ–≥–Њ –і–µ–ї–Њ, –љ–Њ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї –љ–µ—Г–і–∞—З—Г. –£–ґ–µ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –≤–µ—Б–љ—Г –Њ–љ –њ–Њ–≤–µ–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –±–∞—А–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Т–Њ–ї–≥–µ, –љ–Њ –µ–Љ—Г —П–≤–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ вАФ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–Њ—З—М—О —Б—Г–і–љ–Њ –љ–∞—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Њ –љ–∞ –Љ–µ–ї—М –Є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї–Њ. –Я–∞–≤–ї—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–њ–∞—Б—В–Є—Б—М, –љ–Њ –≤–µ—Б—М —В–Њ–≤–∞—А –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ –і–љ–µ. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї –Љ–µ–±–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ, —З–∞—Б–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Т 1832 –≥–Њ–і—Г, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —П—А–Љ–∞—А–Ї–µ —Б –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М—О, —О–љ–Њ—И–∞ –њ–Є—И–µ—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ ( –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ ¬Ђ–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ¬ї).

–љ–µ–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–ЊвА¶¬ї –Т 1830 –≥. –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ—В—Ж–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –µ–≥–Њ –і–µ–ї–Њ, –љ–Њ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї –љ–µ—Г–і–∞—З—Г. –£–ґ–µ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –≤–µ—Б–љ—Г –Њ–љ –њ–Њ–≤–µ–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –±–∞—А–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Т–Њ–ї–≥–µ, –љ–Њ –µ–Љ—Г —П–≤–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ вАФ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–Њ—З—М—О —Б—Г–і–љ–Њ –љ–∞—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Њ –љ–∞ –Љ–µ–ї—М –Є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї–Њ. –Я–∞–≤–ї—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–њ–∞—Б—В–Є—Б—М, –љ–Њ –≤–µ—Б—М —В–Њ–≤–∞—А –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ –і–љ–µ. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї –Љ–µ–±–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ, —З–∞—Б–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Т 1832 –≥–Њ–і—Г, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —П—А–Љ–∞—А–Ї–µ —Б –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М—О, —О–љ–Њ—И–∞ –њ–Є—И–µ—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ ( –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ ¬Ђ–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ¬ї).

–Т 1842 –≥., –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї —З–µ—А—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї—Г—О —З–µ—А—В–µ–ґ–љ—Г—О; —Б 1843 –≥. вАУ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ–Љ–µ—А–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ —Г–µ–Ј–і–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–Љ–µ—А (1853). –Т 1854 –≥. –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ь–µ–ґ–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, —Б 1858 –≥. вАФ –≤ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В —Г–і–µ–ї–Њ–≤. –Ч–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –њ–ї–∞–љ–Є–Љ–µ—В—А–∞ –±—Л–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –њ—А–µ–Љ–Є–є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Є –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–є, –Ф–µ–Љ–Є–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–ї–∞–љ–Є–Љ–µ—В—А, –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–є –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ—Л–Љ, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –≤ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–µ–є. –≠—В–Њ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Є –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –≥–і–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г. –Ю–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Ї: –Њ—Б—В—А–Є–µ–Љ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ –Њ–±–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—В—Г—А –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В—М, –∞ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є –љ–∞ —Ж–Є—Д–µ—А–±–ї–∞—В–µ (–≤–Њ—В –≥–і–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞–Љ–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —З–∞—Б–Њ–≤—Л–Љ–Є), –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Г –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –≤ –і–µ—Б—П—В–Є–љ–∞—Е –Є –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л—Е —Б–∞–ґ–µ–љ—П—Е.

–Т 1860 –≥. –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е —В—А–µ–љ–Є–є –≤—Л—И–µ–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є –≤ –Я—Г—З–µ–ґ–µ. –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–Љ –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї —В–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П –≤ –±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є. –Ч–µ–Љ–ї–µ–Љ–µ—А —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ —А–µ–Ї–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥—Г, –љ–∞ —Б—Г–і–∞, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –Љ–Є–Љ–Њ, –Є –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–µ—Б—В–Є –њ—А–Є–±–Њ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –±—Л –њ–Њ —Е–Њ–і—Г –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М: –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–ї–Њ –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П ¬Ђ–њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П¬ї. –Р –µ—Й–µ –ї—Г—З—И–µ, –µ—Б–ї–Є –њ—Г—В—М —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –±—Г–і–µ—В ¬Ђ–Њ—В—З–µ—А—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П¬ї –њ–Њ –Ї–∞—А—В–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ ¬Ђ—Г–≤–ї–µ–Ї—Б—П¬ї —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–µ—З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є–ї–Њ —В—А—Г–і —Е–ї–µ–±–Њ—А–Њ–±–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –ґ–∞—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —В–µ–ї–µ–ґ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М —В—А—Г–і –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ґ–љ–µ—Ж–Њ–≤. –≠—В–Њ—В –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ.

–Т 1860 –≥. –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е —В—А–µ–љ–Є–є –≤—Л—И–µ–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є –≤ –Я—Г—З–µ–ґ–µ. –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–Љ –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї —В–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П –≤ –±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є. –Ч–µ–Љ–ї–µ–Љ–µ—А —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ —А–µ–Ї–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥—Г, –љ–∞ —Б—Г–і–∞, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –Љ–Є–Љ–Њ, –Є –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–µ—Б—В–Є –њ—А–Є–±–Њ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –±—Л –њ–Њ —Е–Њ–і—Г –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М: –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–ї–Њ –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П ¬Ђ–њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П¬ї. –Р –µ—Й–µ –ї—Г—З—И–µ, –µ—Б–ї–Є –њ—Г—В—М —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –±—Г–і–µ—В ¬Ђ–Њ—В—З–µ—А—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П¬ї –њ–Њ –Ї–∞—А—В–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ ¬Ђ—Г–≤–ї–µ–Ї—Б—П¬ї —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–µ—З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є–ї–Њ —В—А—Г–і —Е–ї–µ–±–Њ—А–Њ–±–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –ґ–∞—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —В–µ–ї–µ–ґ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М —В—А—Г–і –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ґ–љ–µ—Ж–Њ–≤. –≠—В–Њ—В –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ.

–Э–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–є –Я–∞–≤–µ–ї –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ —Б—В–∞–ї –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞-—Б–∞–Љ–Њ—Г—З–Ї–Є –Ъ—Г–ї–Є–≥–Є–љ–∞, –Љ–µ—З—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М ¬Ђ–≤–µ—З–љ—Л–є –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М¬ї, –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –њ—М–µ—Б–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–У—А–Њ–Ј–∞¬ї.

–Ю–љ —Б–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А—Г–µ—В –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ, –і–Є–∞–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ—А, —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г–µ—В —А—П–і –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –Ї—Г—А–≤–Є–Љ–µ—В—А вАУ –њ—А–Є–±–Њ—А, –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л–є –≤ —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –С—Г–і—Г—З–Є –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –љ–∞–і –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ –≤–Њ–і—Л, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –њ–Њ–њ—Г—В–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –≤ 1864 –≥–Њ–і—Г –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О –≥–Є–і—А–Њ–њ—Г–ї—М—В–∞ вАУ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–Њ—Б–∞. –Ю–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—Б–Њ—Б–Њ–≤ —В–µ–Љ, —З—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Ј–∞—В—А–∞—В—Л —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, –±—Л–ї —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —В—Г—И–Є—В—М –њ–Њ–ґ–∞—А –љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞–і–Є–Є, –Є–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 20 –≤–µ–Ї–∞. –Ч–∞ —Н—В–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –Я–∞–≤–µ–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї—Б—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї–Є –≠–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Ю–љ —Б–∞–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А—Г–µ—В –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ, –і–Є–∞–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ—А, —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г–µ—В —А—П–і –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –Ї—Г—А–≤–Є–Љ–µ—В—А вАУ –њ—А–Є–±–Њ—А, –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л–є –≤ —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –С—Г–і—Г—З–Є –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –љ–∞–і –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ –≤–Њ–і—Л, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –њ–Њ–њ—Г—В–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –≤ 1864 –≥–Њ–і—Г –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О –≥–Є–і—А–Њ–њ—Г–ї—М—В–∞ вАУ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–Њ—Б–∞. –Ю–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—Б–Њ—Б–Њ–≤ —В–µ–Љ, —З—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Ј–∞—В—А–∞—В—Л —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, –±—Л–ї —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —В—Г—И–Є—В—М –њ–Њ–ґ–∞—А –љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞–і–Є–Є, –Є–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 20 –≤–µ–Ї–∞. –Ч–∞ —Н—В–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –Я–∞–≤–µ–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї—Б—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї–Є –≠–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Т 1863 –≥–Њ–і—Г –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤, –ї–Є—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–≤—И–Є–є –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–∞, –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤, –≥–і–µ –Я–∞–≤–µ–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –±–µ–Ј –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ 20 –ї–µ—В. –°–њ—Г—Б—В—П —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–Є–ї—М–љ—Л–є –≥–Є–і—А–Њ–њ—Г–ї—М—В, –∞ –µ—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Є–Ї, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–Є—З–љ–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П –Њ—А–і–µ–љ–∞ —Б–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ 4-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є.

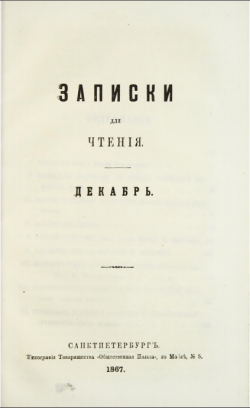

–° 1863 –≥. —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –°–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –° 1871 –≥. (–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є) —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–Ї–∞¬ї (–≤ 1884 вАФ 1886 –≥–≥. —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Э. –Р. –°–Ї—А–Њ–±–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ), –≥–і–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї —Б–≤–Њ–Є —Б—В–∞—В—М–Є –Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ.

–° 1863 –≥. —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –°–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –° 1871 –≥. (–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є) —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–Ї–∞¬ї (–≤ 1884 вАФ 1886 –≥–≥. —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Э. –Р. –°–Ї—А–Њ–±–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ), –≥–і–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї —Б–≤–Њ–Є —Б—В–∞—В—М–Є –Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ.

–£–Љ–µ—А 31 –Є—О–ї—П (12 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞) 1886 –≥. –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ.

–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ 3–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—З–µ—А–Ї–∞–Љ–Є. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ вАФ –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ ¬Ђ–Ґ–µ–Љ–љ—Л–µ –Є —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї (1872), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ —З–∞—Б—В—П–Љ –њ–Њ–і —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є: ¬Ђ–Ц–Є–Ј–љ—М¬ї (1861), ¬Ђ–Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤–∞—П –Т–Њ–ї–≥–∞¬ї (1861), ¬Ђ–Ь–µ—Й–∞–љ—Б–Ї–∞—П –ґ–µ–љ–Є—В—М–±–∞¬ї (1862), ¬Ђ–Я—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤¬ї (1864), ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б–∞–Љ–Њ—Г—З–Ї–∞¬ї (1867). –†–Њ–Љ–∞–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —А—П–і –±—Л—В–Њ–Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—З–µ—А–Ї–Њ–≤, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є —Б–∞–Љ–Њ—Г—З–Ї–Є, –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В —Б —Г—Б—В–Њ—П–Љ–Є –Љ–µ—Й–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і—Л –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Ж–µ–ї—М ¬Ђ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї—П—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –≤—Б–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї. –°–∞–Љ–Њ–±—Л—В–љ–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М 3–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ь. –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ вАУ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —Б—В–∞–≤—П —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –µ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ (¬Ђ—Б–Ї—Г—З–љ–µ–є—И–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞¬ї), –У–Њ—А—М–Ї–Є–є –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї —З–µ—Б—В–љ–Њ–µ, –њ—Г—Б—В—М –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ—А–µ–Ј–Ї–Њ–µ¬ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ј–≤–µ—А–Є–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞¬ї –Љ–µ—Й–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –±–µ—Б–µ–і –Њ–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї 3–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ.

–Э–∞ —Б–≤–Њ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Њ–љ –љ–µ –±—А–∞–ї –њ–∞—В–µ–љ—В–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ–Њ–≥ –Є–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П.

–Э–∞ —Б–≤–Њ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Њ–љ –љ–µ –±—А–∞–ї –њ–∞—В–µ–љ—В–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ–Њ–≥ –Є–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П.

–Ґ–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М-—Б–∞–Љ–Њ—Г—З–Ї–∞ –Я–∞–≤–µ–ї –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ –µ—Й–µ –≤ 70-–µ –≥–Њ–і—Л XIX –≤–µ–Ї–∞, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –¶–Є–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ–± —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ ¬Ђ–ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л¬ї, —В–µ–Њ—А–Є—О —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞—Н—А–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Љ. –Т 1884 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –Њ —А–∞—Б—З—С—В–∞—Е –ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ —В—П–ґ–µ–ї–µ–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞.

–Т –њ–∞–Љ—П—В—М –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Т–Њ–ї—М–љ–Њ-–≠–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г—З—А–µ–і–Є–ї–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Г—О –Љ–µ–і–∞–ї—М.

–£–ї–Є—Ж–∞ –Є –і–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Я.–Р. –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ, –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞ –≥–Њ—А–Њ–і –Я—Г—З–µ–ґ –±—Л–ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–љ–µ—Б–µ–љ, –∞ –µ–≥–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–∞. –Т 1952 –≥–Њ–і—Г –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ.

–Ш–Љ–µ–љ–µ–Љ –Я.–Р. –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–∞ –≤ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –Я—Г—З–µ–ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞, –≤ –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ –µ—Б—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–Ш–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–∞:

1) –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤;

2) —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –±–µ–Ј –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –ї–Є–љ—П –Є–ї–Є –≤–µ—А—С–≤–Ї–Є;

3) —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є —Е–Њ–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤ –ї—О–±–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є –Є —Ж–Є—Д–µ—А–±–ї–∞—В–∞ –≤ –Ї–∞—О—В–µ;

4) —В–Њ –ґ–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤;

5) –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ –њ—Г—В–Є —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—П–Љ–Є;

6) –Љ–∞—П—В–љ–Є–Ї, —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—Й–Є–є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Г—О –і–ї–Є–љ—Г –њ—А–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞—Е.

–Ш–Ј –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ—Л—Е –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ—Л–Љ —Б—В–∞—В–µ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —А–µ—И–∞—О—В –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ–± –Њ–±—Й–Є–љ–љ–Њ–Љ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–ї—С—О¬ї (¬Ђ–Ґ—А—Г–і—Л –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Њ–ї—М–љ–Њ-–≠–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї, 1865); ¬Ђ–Ю –≤–Њ–і–Њ–њ–Њ–і—К—С–Љ–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ–∞—Е –≤–Њ–Њ–±—Й–µ¬ї (—В–∞–Љ –ґ–µ, 1866); ¬Ђ–Ґ–µ–Њ—А–Є—П –њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л—Е –љ–∞—Б–Њ—Б–Њ–≤¬ї (—В–∞–Љ –ґ–µ); ¬Ђ–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е¬ї (¬Ђ–Я—А–Є—А–Њ–і–∞ –Є –Њ—Е–Њ—В–∞¬ї, 1878); ¬Ђ–£—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—П—В–љ–Є–Ї–∞¬ї (—В–∞–Љ –ґ–µ); ¬Ђ–Э–∞—Г—З–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ–± –∞—Б—Б–µ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –Ы–Є–љ–і–ї–µ—П¬ї (–±—А–Њ—И—О—А–∞, 1886).