21 –Њ–Ї—В—П–±—А—П. –Я–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є (–Ф–Њ–±—А–Њ—Б–µ—А–і–Њ–≤–∞),

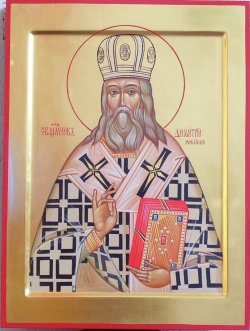

21 –Њ–Ї—В—П–±—А—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є (–Ф–Њ–±—А–Њ—Б–µ—А–і–Њ–≤–∞), –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–Њ–ґ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –±—Л–ї –£–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є (31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1929 –њ–Њ 25 –Є—О–љ—П 1930).

21 –Њ–Ї—В—П–±—А—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є (–Ф–Њ–±—А–Њ—Б–µ—А–і–Њ–≤–∞), –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–Њ–ґ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –±—Л–ї –£–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є (31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1929 –њ–Њ 25 –Є—О–љ—П 1930).

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є (–≤ –Љ–Є—А—Г –Ш–≤–∞–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ф–Њ–±—А–Њ—Б–µ—А–і–Њ–≤) —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 22 —П–љ–≤–∞—А—П 1864 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–ї–µ –Я–∞—Е–Њ—В–љ—Л–є –£–≥–Њ–ї –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –≤ 1885 –≥–Њ–і—Г –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –≤ –Ь–Њ—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ, –≥–і–µ —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П –і–Њ 1889 –≥–Њ–і–∞. 6 –Љ–∞—П 1889 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Б–∞–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–µ–ї–∞ –Ь–∞–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤–µ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ—В–µ—Ж –Ш–Њ–∞–љ–љ –Њ–±–≤–і–Њ–≤–µ–ї: —Г –љ–µ–≥–Њ —Г–Љ–µ—А–ї–Є –ґ–µ–љ–∞ –Є –і–µ—В–Є. –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ–і–Є–љ, –Њ–љ —Г–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –Є –≤ 1894 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1908 –≥–Њ–і–∞ –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ч–Њ—Б–Є–Љ–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Њ—В–µ—Ж –Ш–Њ–∞–љ–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ —Б –љ–∞—А–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–Љ—Г –Є–Љ–µ–љ–Є –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —Б–Є–љ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–Є–Ј–љ–Є—З–Є–Љ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ.

18 –Љ–∞—П 1914 –≥–Њ–і–∞ –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –±—Л–ї —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–Њ–ґ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –°–∞–≤–≤–Є–љ–Њ-–°—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–Т 1921 –≥–Њ–і—Г –њ—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–і –љ–∞—В–Є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –µ–њ–∞—А—Е–Є—О –Є –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞—В—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Т –Є—О–љ–µ 1923 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –С–∞–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ, 26 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ – –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є–µ–Љ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є.

–£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ю–У–Я–£ –њ–Њ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г–µ–Ј–і—Г –њ–Є—Б–∞–ї: «–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П, —В–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–µ –Є —Г–µ–Ј–і–µ —А–∞—Б—В–µ—В –љ–µ –њ–Њ –і–љ—П–Љ, –∞ –њ–Њ —З–∞—Б–∞–Љ. –У—А–Њ–Љ–∞–і–љ–µ–є—И–Є–Љ –Ј–ї–Њ–Љ –і–ї—П –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ—В, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Є –Ј–і–µ—Б—М –Њ–љ –љ–Є –њ—А–Є —З–µ–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞».

–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ–Љ 1925 –≥–Њ–і–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П —Б—В–∞–ї–Є —З–∞—Б—В–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤ –Ю–У–Я–£. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Њ–љ —Б—А–∞–Ј—Г —И–µ–ї –≤ —Е—А–∞–Љ, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—З–∞—В—М –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤, –љ–Њ –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –≤ –°–µ—А–≥–Є–µ–≤–Њ–Љ –Я–Њ—Б–∞–і–µ –Њ–љ –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —В—О—А—М–Љ—Г –љ–∞ –Ы—Г–±—П–љ–Ї—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –≥–і–µ –њ—А–Њ–±—Л–ї –љ–µ–і–µ–ї—О, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –µ—Е–∞—В—М –≤ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ. –Т –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–µ –µ–≥–Њ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤. –Т –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤–µ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –Є–Ј —В—О—А—М–Љ—Л –Є —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Т 1926 –≥–Њ–і—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е –Є –≤ –Я–Њ–і–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—М–µ.

–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ–Љ 1925 –≥–Њ–і–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П —Б—В–∞–ї–Є —З–∞—Б—В–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤ –Ю–У–Я–£. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Њ–љ —Б—А–∞–Ј—Г —И–µ–ї –≤ —Е—А–∞–Љ, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—З–∞—В—М –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤, –љ–Њ –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –≤ –°–µ—А–≥–Є–µ–≤–Њ–Љ –Я–Њ—Б–∞–і–µ –Њ–љ –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —В—О—А—М–Љ—Г –љ–∞ –Ы—Г–±—П–љ–Ї—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –≥–і–µ –њ—А–Њ–±—Л–ї –љ–µ–і–µ–ї—О, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –µ—Е–∞—В—М –≤ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ. –Т –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–µ –µ–≥–Њ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤. –Т –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤–µ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –Є–Ј —В—О—А—М–Љ—Л –Є —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Т 1926 –≥–Њ–і—Г –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е –Є –≤ –Я–Њ–і–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—М–µ.

–° 31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1929 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ 25 –Є—О–љ—П 1930 –≥–Њ–і–∞ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –±—Л–ї —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є, —Б 1932 –≥–Њ–і–∞ – –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Я—П—В–Є–≥–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Ї–∞—Д–µ–і—А—Г.

14 –∞–њ—А–µ–ї—П 1932 –≥–Њ–і–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞. 23 –Љ–∞—А—В–∞ 1934 –≥–Њ–і–∞ – –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ь–Њ–ґ–∞–є—Б–Ї–Є–Љ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є–µ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є.

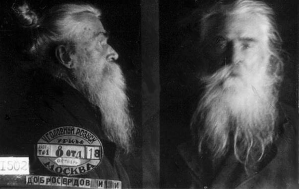

29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1937 –≥–Њ–і–∞ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –С—Г—В—Л—А—Б–Ї—Г—О —В—О—А—М–Љ—Г. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –∞—А–µ—Б—В–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ 9 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –±—Л–ї–Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ—Л –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ—Л –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ. –Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї —Б–µ–±—П –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Є –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М.

29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1937 –≥–Њ–і–∞ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –С—Г—В—Л—А—Б–Ї—Г—О —В—О—А—М–Љ—Г. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –∞—А–µ—Б—В–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ 9 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –±—Л–ї–Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ—Л –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ—Л –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ. –Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї —Б–µ–±—П –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Є –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М.

17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1937 –≥–Њ–і–∞ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є (–Ф–Њ–±—А–Њ—Б–µ—А–і–Њ–≤) –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ —В—А–Њ–є–Ї–Њ–є –Э–Ъ–Т–Ф –Ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—Г. 21 –Њ–Ї—В—П–±—А—П, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Є —Б –љ–Є–Љ –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Л–ї–Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ—Л –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ –С—Г—В–Њ–≤–Њ –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ—Л –≤ –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ.

–Т –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Љ-–љ–µ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –Э–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є.