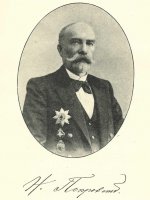

–Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З (1881 вАУ 1959)

–Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ —А–µ—Б—Г—А—Б–µ, —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–∞—Е –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П - –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–∞—Е, —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, —З–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –≤ —А–Њ–і, –Є–Ј –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤—Л–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Њ –љ–∞—И–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ: –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –†–Њ–і–Є–љ–µ, —В—А—Г–і –Є —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–і–∞—З–∞ –≤—Л–±—А–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–Є, –≤ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е вАУ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ, –њ—Л—В–ї–Є–≤—Л–є —Г–Љ –Є –ґ–∞–ґ–і–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї —В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ—Г, —З–µ–Љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞.

–Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ —А–µ—Б—Г—А—Б–µ, —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–∞—Е –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П - –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–∞—Е, —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, —З–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –≤ —А–Њ–і, –Є–Ј –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤—Л–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Њ –љ–∞—И–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ: –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –†–Њ–і–Є–љ–µ, —В—А—Г–і –Є —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–і–∞—З–∞ –≤—Л–±—А–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–Є, –≤ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е вАУ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ, –њ—Л—В–ї–Є–≤—Л–є —Г–Љ –Є –ґ–∞–ґ–і–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї —В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ—Г, —З–µ–Љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞.

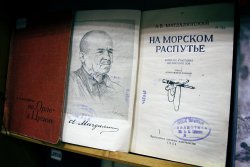

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є, —Б—Л–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –Я–Њ–і–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є (–≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї.) –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –°—В–µ—Д–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1852-?) –Є –§–∞–≤—Б—В—Л –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ—Л (—Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є), —Б—В–∞–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –≥–µ—А–Њ–µ–Љ, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–≤—И–Є–Љ —Б–≤–Њ–є –Ї—А–∞–є, –љ–Њ –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–љ–Є–≥–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Э–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–њ—Г—В—М–µ¬ї, –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–∞—П —В—А–Є –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1904вАФ1905 –≥–≥. вАФ –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–Њ–Љ, –Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –≤ –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–µ. –Р–≤—В–Њ—А 4 –Ї–љ–Є–≥ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є. –С–Њ–ї–µ–µ —Б—В–∞ –ї–µ—В –њ—А–Њ—И–ї–Њ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ–Њ–є –љ–µ–њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –≤ –љ–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–є–љ—Л, –і–ї–Є–≤—И–µ–є—Б—П –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞, –Є —Г–љ–µ—Б—И–µ–є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В–µ–љ —В—Л—Б—П—З –ґ–Є–Ј–љ–µ–є –љ–∞—И–Є—Е —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –У–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞–Љ–Є –љ–∞—И–µ–є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В –љ–∞—И–µ–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є—П.

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є, —Б—Л–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –Я–Њ–і–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є (–≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї.) –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –°—В–µ—Д–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1852-?) –Є –§–∞–≤—Б—В—Л –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ—Л (—Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є), —Б—В–∞–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –≥–µ—А–Њ–µ–Љ, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–≤—И–Є–Љ —Б–≤–Њ–є –Ї—А–∞–є, –љ–Њ –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–љ–Є–≥–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Э–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–њ—Г—В—М–µ¬ї, –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–∞—П —В—А–Є –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1904вАФ1905 –≥–≥. вАФ –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–Њ–Љ, –Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –≤ –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–µ. –Р–≤—В–Њ—А 4 –Ї–љ–Є–≥ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є. –С–Њ–ї–µ–µ —Б—В–∞ –ї–µ—В –њ—А–Њ—И–ї–Њ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ–Њ–є –љ–µ–њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –≤ –љ–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–є–љ—Л, –і–ї–Є–≤—И–µ–є—Б—П –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞, –Є —Г–љ–µ—Б—И–µ–є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В–µ–љ —В—Л—Б—П—З –ґ–Є–Ј–љ–µ–є –љ–∞—И–Є—Е —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –У–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞–Љ–Є –љ–∞—И–µ–є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В –љ–∞—И–µ–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є—П.

–°–Ї–∞–ґ–µ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Њ —А–Њ–і–Є–љ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П. –°–µ–ї–Њ –Я–Њ–і–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ, –љ—Л–љ–µ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л–Љ –±—Л—В–Њ–Љ, —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —О–≤–µ–ї–Є—А–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞–Љ–Є –Є —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–Њ–Љ –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Г—З–µ–љ—Л–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П, —Б—Л–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –µ—Й–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞—О—В, ¬Ђ–Њ—В–µ—Ж —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є¬ї, –Э.–Т. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Б—В–∞—В—М–Є –≤ —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є–Є –С—А–Њ–Ї–≥–∞—Г–Ј–∞ –Є –≠—Д—А–Њ–љ–∞, ¬Ђ–Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–µ –њ—А–Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і—А–µ–≤–љ–µ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Ї —Г—З–µ–љ–Є—О —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є —В–µ–Ї—Б—В–∞–Љ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –Є –≤–љ–µ—Б –≤ –љ–∞—Г–Ї—Г –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –Є –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е¬ї. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–і–µ–ї—П–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є, –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –Є—Е –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ –±—Л–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ (1880 –≥.), –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ (1887 –≥.), —З–ї–µ–љ-–Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–Њ–Љ (1884 –≥.) –Є –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ (1901 –≥.) –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –і—А–µ–≤–љ–µ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –° 1881 –≥. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАФ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—К–µ–Ј–і–Њ–≤, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Є–Ј–±–Є—А–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Г—З–µ–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–≤ —Б—К–µ–Ј–і–Њ–≤. –Т 1901вАУ1909 –≥–≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—К–µ–Ј–і–Њ–≤ (–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М, –Ґ–≤–µ—А—М, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞). –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–є –і–ї—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Ж–Є–Ј–Љ–∞. –°–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –Є–Ј –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞ –≤ 1817 –≥., –≤ 1906-1907 –≥–≥. —Б —О–≥–∞ –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ –њ—А–Є–і–µ–ї —Б –њ–∞–њ–µ—А—В—М—О. –Т 1970-–µ –≥–≥. —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П –±—Л–ї–∞ –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤—В–Њ—А—Л–Љ —Н—В–∞–ґ–Њ–Љ. –° —О–≥–∞ –Ї —Е—А–∞–Љ—Г –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–µ—В –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.

–°–Ї–∞–ґ–µ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Њ —А–Њ–і–Є–љ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П. –°–µ–ї–Њ –Я–Њ–і–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ, –љ—Л–љ–µ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л–Љ –±—Л—В–Њ–Љ, —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —О–≤–µ–ї–Є—А–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞–Љ–Є –Є —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–Њ–Љ –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Г—З–µ–љ—Л–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П, —Б—Л–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –µ—Й–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞—О—В, ¬Ђ–Њ—В–µ—Ж —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є¬ї, –Э.–Т. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Б—В–∞—В—М–Є –≤ —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є–Є –С—А–Њ–Ї–≥–∞—Г–Ј–∞ –Є –≠—Д—А–Њ–љ–∞, ¬Ђ–Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–µ –њ—А–Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і—А–µ–≤–љ–µ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Ї —Г—З–µ–љ–Є—О —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є —В–µ–Ї—Б—В–∞–Љ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –Є –≤–љ–µ—Б –≤ –љ–∞—Г–Ї—Г –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –Є –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е¬ї. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–і–µ–ї—П–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є, –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –Є—Е –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ –±—Л–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ (1880 –≥.), –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ (1887 –≥.), —З–ї–µ–љ-–Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–Њ–Љ (1884 –≥.) –Є –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ (1901 –≥.) –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –і—А–µ–≤–љ–µ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –° 1881 –≥. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАФ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—К–µ–Ј–і–Њ–≤, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Є–Ј–±–Є—А–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Г—З–µ–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–≤ —Б—К–µ–Ј–і–Њ–≤. –Т 1901вАУ1909 –≥–≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—К–µ–Ј–і–Њ–≤ (–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М, –Ґ–≤–µ—А—М, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞). –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–є –і–ї—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Ж–Є–Ј–Љ–∞. –°–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –Є–Ј –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞ –≤ 1817 –≥., –≤ 1906-1907 –≥–≥. —Б —О–≥–∞ –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ –њ—А–Є–і–µ–ї —Б –њ–∞–њ–µ—А—В—М—О. –Т 1970-–µ –≥–≥. —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П –±—Л–ї–∞ –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤—В–Њ—А—Л–Љ —Н—В–∞–ґ–Њ–Љ. –° —О–≥–∞ –Ї —Е—А–∞–Љ—Г –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–µ—В –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.

–Т 1896 –≥–Њ–і—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є - –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –≤ 1902 –≥–Њ–і—Г - –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–є —Б—А–Њ—З–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л (1902), –Љ–∞—В—А–Њ—Б (1902) –Є —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ–Љ–∞—В (1905) –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–Ю–ї–µ–≥¬ї 2-–є –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л (1904-1905) –Є –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П (14.05.1905). –Ю –≥–µ—А–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–µ –Р. –Т. –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Њ–љ –њ–Њ—В—Г—И–Є–ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–∞, –њ–Њ–њ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї —Б –±–Њ–µ–Ј–∞–њ–∞—Б–∞–Љ–Є) –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤-–Я—А–Є–±–Њ–є –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ ¬Ђ–¶—Г—Б–Є–Љ–∞¬ї.

–Т 1896 –≥–Њ–і—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є - –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –≤ 1902 –≥–Њ–і—Г - –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–є —Б—А–Њ—З–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л (1902), –Љ–∞—В—А–Њ—Б (1902) –Є —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ–Љ–∞—В (1905) –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–Ю–ї–µ–≥¬ї 2-–є –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л (1904-1905) –Є –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П (14.05.1905). –Ю –≥–µ—А–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–µ –Р. –Т. –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Њ–љ –њ–Њ—В—Г—И–Є–ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–∞, –њ–Њ–њ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї —Б –±–Њ–µ–Ј–∞–њ–∞—Б–∞–Љ–Є) –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤-–Я—А–Є–±–Њ–є –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ ¬Ђ–¶—Г—Б–Є–Љ–∞¬ї.

–£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї –Њ—В–µ—Ж –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —П—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –°—В–∞—А–Ї–∞ вАУ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–∞—А–ї–Њ–≤–Є—З –°—В–∞—А–Ї (1878 -1950). –С—Г–і—Г—Й–Є–є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–Є–љ–љ—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї, –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є.

–£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї –Њ—В–µ—Ж –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —П—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –°—В–∞—А–Ї–∞ вАУ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–∞—А–ї–Њ–≤–Є—З –°—В–∞—А–Ї (1878 -1950). –С—Г–і—Г—Й–Є–є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–Є–љ–љ—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї, –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є.

14 –Љ–∞—П –°—В–∞—А–Ї —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Б —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Т —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–і–∞, —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —А—П–і–Њ–Љ —Б –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Њ–є, –≤–ї–µ—В–µ–ї–Є –≤–љ—Г—В—А—М –љ–µ—С —З–µ—А–µ–Ј —Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤—Г—О —Й–µ–ї—М, –°—В–∞—А–Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —А—П–і–Њ–Љ —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А—Л¬ї, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Х. –†. –Х–≥–Њ—А—М–µ–≤—Л–Љ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—Л–ї —Г–±–Є—В, –°—В–∞—А–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ. –Т —В–Њ–Љ —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –њ–∞–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В—М—О —Е—А–∞–±—А—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А "–Р–≤—А–Њ—А—Л" –Х.–†. –Х–≥–Њ—А—М–µ–≤ –Є –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А, –њ—А–Њ–±–Є—В—Л–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ —А–µ—И–µ—В–Њ, —З—Г–і–Њ–Љ –љ–µ –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –±—Л–ї –њ–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є–Ј—А–∞–љ–µ–љ. –Ъ–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є —Д–ї–∞–≥ "–Р–≤—А–Њ—А—Л" —И–µ—Б—В—М —А–∞–Ј —Б–±–Є–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ –Ј–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –°—В–∞—А–Ї, —Б–∞–Љ –і–≤–∞–ґ–і—Л —А–∞–љ–µ–љ—Л–є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї: "–Э–∞ —Д–ї–∞–≥! –§–ї–∞–≥ –њ–Њ–і–љ—П—В—М!", –Є –±–µ–ї–Њ-–≥–Њ–ї—Г–±–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–µ –њ–Њ–і –ї–Є–≤–љ–µ–≤—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ. https://rodina-history.ru/2017/06/01/rodina-flot-admiral-stark.html

–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї, ¬Ђ–Ю–ї–µ–≥¬ї –Є ¬Ђ–Ц–µ–Љ—З—Г–≥¬ї –±—Л–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Є —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤ –Ь–∞–љ–Є–ї–µ. –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –ґ–і–∞–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л –Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ї —А–Њ–і–љ—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ. –Ч–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –°—В–∞—А–Ї –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –°–≤. –Р–љ–љ—Л 3 —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б –Љ–µ—З–∞–Љ–Є –Є –±–∞–љ—В–Њ–Љ. 18 –Є—О–љ—П 1921 –≥–Њ–і–∞, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є–∞–Љ—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –°–Є–±–Є—А—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є—О вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –њ–Њ–і –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ. –Т 1943 –≥–Њ–і—Г –≤ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞—В—М —Б –љ–∞—Ж–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –°—В–∞—А–Ї –њ–Њ—В–µ—А—П–ї —А–∞–±–Њ—В—Г (–і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –≤–Њ–і–Є–ї –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ —В–∞–Ї—Б–Є) –Є, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є—В—М, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –ї–Њ–Љ–±–∞—А–і –Њ—А–і–µ–љ–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Є —Б–µ–ї –Ј–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П - –Њ–љ–Є —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–љ–Є–ґ–Ї—Г –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ "–Ь–Њ—П –ґ–Є–Ј–љ—М". –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –°—В–∞—А–Ї–∞ –Є–Ј–±—А–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Т—Б–µ–Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Ї–Њ–Є–Љ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л 2 –Љ–∞—А—В–∞ 1950 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –°–µ–љ—В-–Ц–µ–љ–µ–≤—М–µ–≤-–і–µ-–С—Г–∞.

–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –С–Њ—А–Є—Б –°—В–∞—А–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—ВвА¶ ¬Ђ–Т –Љ–Њ–µ–Љ –Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: вАЬ–°—В–∞—А–Ї –С–Њ—А–Є—Б, –Љ—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 2 (15 –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О) –Є—О–ї—П 1909 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –Р–≤—А–Њ—А–∞вАЭвАЭ. ¬Ђ–Ь–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –Љ–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –±—Л–ї —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ –љ–∞ вАЬ–Р–≤—А–Њ—А–µвАЭ. –Ю–љ –љ–∞ вАЬ–Р–≤—А–Њ—А–µвАЭ —Е–Њ–і–Є–ї –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –ї–µ—В, –≤ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –±—Л–ї —Г–±–Є—В, –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ –Є –≤—Л–≤–µ–ї –µ–≥–Њ –Є–Ј –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Т –њ–ї–µ–љ –Њ–љ–Є –љ–µ —Б–і–∞–ї–Є—Б—М, –∞ —Г—И–ї–Є –љ–∞ –§–Є–ї–Є–њ–њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞¬ї. https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2000/1/otecz-boris-i-matushka-natalya.html –Т 1952 –≥–Њ–і—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –С–Њ—А–Є—Б –°—В–∞—А–Ї –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≥–Њ–і —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л, –ґ–Є–ї —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –°–њ–∞—Б–Њ - –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –±—Л–ї –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –°–≤—П—В–Њ-–Ф—Г—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—С–Љ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –•–µ—А—Б–Њ–љ–µ.

–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –С–Њ—А–Є—Б –°—В–∞—А–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—ВвА¶ ¬Ђ–Т –Љ–Њ–µ–Љ –Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: вАЬ–°—В–∞—А–Ї –С–Њ—А–Є—Б, –Љ—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 2 (15 –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О) –Є—О–ї—П 1909 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –Р–≤—А–Њ—А–∞вАЭвАЭ. ¬Ђ–Ь–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –Љ–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –±—Л–ї —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ –љ–∞ вАЬ–Р–≤—А–Њ—А–µвАЭ. –Ю–љ –љ–∞ вАЬ–Р–≤—А–Њ—А–µвАЭ —Е–Њ–і–Є–ї –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –ї–µ—В, –≤ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –±—Л–ї —Г–±–Є—В, –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ –Є –≤—Л–≤–µ–ї –µ–≥–Њ –Є–Ј –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Т –њ–ї–µ–љ –Њ–љ–Є –љ–µ —Б–і–∞–ї–Є—Б—М, –∞ —Г—И–ї–Є –љ–∞ –§–Є–ї–Є–њ–њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞¬ї. https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2000/1/otecz-boris-i-matushka-natalya.html –Т 1952 –≥–Њ–і—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –С–Њ—А–Є—Б –°—В–∞—А–Ї –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≥–Њ–і —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л, –ґ–Є–ї —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –°–њ–∞—Б–Њ - –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –±—Л–ї –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –°–≤—П—В–Њ-–Ф—Г—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—С–Љ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –•–µ—А—Б–Њ–љ–µ.

–Т 1907 -1910 –≥–≥. –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А¬ї –Є ¬Ђ–С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ¬ї (1910-1913), –±—Л–ї —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ ¬Ђ–¶–µ—Б–∞—А–µ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є¬ї (1913-1914) –Є ¬Ђ–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—Л–є –≥–Њ–і¬ї (1914-1917) –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј –Є –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–є¬ї.

–Т 1907 -1910 –≥–≥. –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А¬ї –Є ¬Ђ–С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ¬ї (1910-1913), –±—Л–ї —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ ¬Ђ–¶–µ—Б–∞—А–µ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є¬ї (1913-1914) –Є ¬Ђ–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—Л–є –≥–Њ–і¬ї (1914-1917) –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј –Є –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–є¬ї.

–Т 1930-–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–љ - –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є (1931-1936), –Ј–∞–љ—П–≤—И–µ–є 3-–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤–Њ –Т—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–µ –љ–∞ –ї—Г—З—И—Г—О —А–µ—З–љ—Г—О –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—М (1934), –Є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є (1936-1940) —А–µ—З–љ—Л—Е –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–µ–є.

–Т 1940-–Љ –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ- —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –°–°–°–†. –Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ —Б—В–∞–ї –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ ¬Ђ–¶—Г—Б–Є–Љ–∞¬ї (1932) –Є –∞–і—А–µ—Б–∞—В–Њ–Љ –Є –∞–і—А–µ—Б–∞–љ—В–Њ–Љ –Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤–∞-–Я—А–Є–±–Њ—П –Р.–°. (1877-1944).

–Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –§–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–є –Р–ї–ї–µ–Є –У–µ—А–Њ–µ–≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є 28 –Є—О–ї—П 2018 –≥–Њ–і–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л 17 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–Љ: –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ —А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ (1881 - 1959), –≥–Њ—А–Њ–і –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М

–Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞ –Ґ—Г–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ.