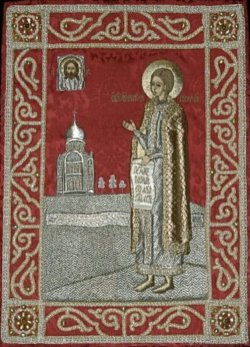

–С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є, –Ї–љ—П–Ј—М –У–∞–ї–Є—Ж–Ї–Є–є (–Њ–Ї. 1415 - 1440)

–Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є, –Ї–љ—П–Ј—М –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –Є –С–µ–ґ–µ—Ж–Ї–Є–є, —Б–≤—П—В–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є

–Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є, –Ї–љ—П–Ј—М –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –Є –С–µ–ґ–µ—Ж–Ї–Є–є, —Б–≤—П—В–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є

–Я–∞–Љ—П—В—М 23 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П, –Є –≤ –°–Њ–±–Њ—А–∞—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Є –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е.

–Ш–Љ—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –≤ "–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е" (–Ї–Њ–љ–µ—Ж XVII-XVIII –≤.; —Б. 58), –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ–±–ї–Є–Ї–∞ –Ї–љ—П–Ј—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Є–Ї–∞—Е XVIII –≤–µ–Ї–∞. –Ъ–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–∞—Б—М –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤ –°–Њ–±–Њ—А –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е (–њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ 1979) –Є –≤ –°–Њ–±–Њ—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е (–њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ 1981, –Є–Љ—П –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –≤ –°–Њ–±–Њ—А –≤ 2004).

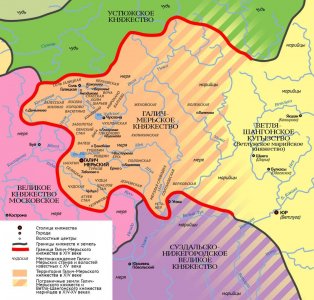

–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є (–Ь–µ–љ—М—И–Њ–є) (1421 (?)вАФ 22 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1440) вАФ –Љ–ї–∞–і—И–Є–є —Б—Л–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ѓ—А–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –У–∞–ї–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є –Ѓ—А—М–µ–≤–љ—Л –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є, –≤–љ—Г–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –С—Л–ї –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ —Г–≥–ї–Є—Ж–Ї–Є–Љ, –±–µ–ґ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –Є –≥–∞–ї–Є—Ж–Ї–Є–Љ –≤ 1433вАФ1440 –≥–Њ–і–∞—Е. –Ь–ї–∞–і—И–Є–є –±—А–∞—В –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З–∞ –Ъ–Њ—Б–Њ–≥–Њ –Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З–∞ –®–µ–Љ—П–Ї–Є.

–Я–Њ—З—В–Є –≤—Б—П –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Є—И–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ—А—М–±—Л –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Є –≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ-–Ј–≤–µ–љ–Є–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Ј–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В–Њ–ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞ –Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г, –±—Л–ї –≤—В—П–љ—Г—В. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е –≤ 1433 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ –Є –±—А–∞—В—М–µ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–њ–Њ—А–∞–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї.

–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –њ—А–Є–љ—П–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Њ—В–≤–µ—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Њ—В—Ж–∞ –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1434 –≥. –≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ-–Ј–≤–µ–љ–Є–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –≤–Њ—И–ї–Њ –≤ —Б–і–∞–≤—И—Г—О—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б–∞–і—Л —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ѓ—А–Є–є –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –®–µ–Љ—П–Ї—Г –Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –Э. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і, –≥–і–µ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є II –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Ґ—С–Љ–љ—Л–є. –Т –і–Њ—А–Њ–≥–µ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –љ–∞—Б—В–Є–≥–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ –Њ—В—Ж–∞ 5 –Є—О–љ—П 1434 –≥. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ –Ѓ—А–Є—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ —Г–і–µ–ї –У–∞–ї–Є—З –Є –Т—Л—И–≥–Њ—А–Њ–і.

–°–Љ–µ—А—В—М –Ѓ—А–Є—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –љ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤–Њ–є–љ–µ. –Х–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–є —Б—Л–љ, –Ј–≤–µ–љ–Є–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ъ–Њ—Б–Њ–є, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Њ–±—К—П–≤–Є–ї —Б–µ–±—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ. –Ь–ї–∞–і—И–Є–µ –±—А–∞—В—М—П –љ–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П II. –Э–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Њ—Б–Њ–≥–Њ –±–µ–ґ–∞—В—М. –Т–µ—А–љ—Г–≤ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є II –љ–∞–≥—А–∞–і–Є–ї —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –С–µ–ґ–µ—Ж–Ї–Є–є –Т–µ—А—Е, —Б—В–∞—В—Г—Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Ј–Є–Љ—Л 1433/34 –≥. –±—Л–ї –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ; –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞ —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–∞–і–∞ –У–∞–ї–Є—З–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї –≥–Њ—А–Њ–і –Њ—В —Г–њ–ї–∞—В—Л –Њ—А–і—Л–љ—Б–Ї–Њ–є –і–∞–љ–Є.

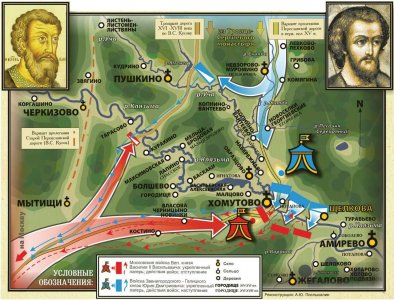

–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О II –Є –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —Б—В–∞—А—И–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –љ–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П. –° 1434 –≥. –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –ґ–Є–ї –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –У–∞–ї–Є—З–µ, –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ–Њ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П. –Т 1436 –≥. –Њ–љ —Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Њ—Б–Њ–≥–Њ.

–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О II –Є –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —Б—В–∞—А—И–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –љ–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П. –° 1434 –≥. –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –ґ–Є–ї –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –У–∞–ї–Є—З–µ, –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ–Њ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П. –Т 1436 –≥. –Њ–љ —Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Њ—Б–Њ–≥–Њ.

–Т 1437 –≥. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є II –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О –®–µ–Љ—П–Ї–µ –Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –≥. –С–µ–ї—С–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —В–∞–Љ —Е–∞–љ–∞ –£–ї—Г-–Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–µ–і–∞, –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Ю—А–і—Л. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П—Е –±–µ–ї—С–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є, –±—А–∞—В—М—П ¬Ђ–≤—Б–µ –њ–Њ–≥—А–∞–±–Є—И–∞ —Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ґ–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є—П–љ—Б—В–≤–∞ –Є –Љ—Г—З–∞—Е—Г –ї—О–і–µ–Є –Є–Ј –і–Њ–±—Л—В–Ї–∞вА¶ –≥—А–∞–±–Є—И–∞ –Є –љ–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞–∞ –Є —Б–Ї–≤–µ—А–љ–∞–∞ –і–µ—П—Е—Г¬ї (–Я–°–†–Ы. –Ґ. 25. –°. 260). –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ї–љ—П–Ј—М—П —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤ –Є 4 –і–µ–Ї. 1437 –≥. –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –љ–∞–і –љ–Є–Љ–Є –њ–Њ–±–µ–і—Г, –љ–Њ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–±–Є—В—Л –Є –±–µ–ґ–∞–ї–Є. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1439 –≥. –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –£–ї—Г-–Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–µ–і–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є 3 –Є—О–ї—П –Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і. –Т–Ј—П—В—М —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Њ–љ–Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Є, —А–∞–Ј–Њ—А–Є–≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —З–µ—А–µ–Ј 10 –і–љ–µ–є –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є, —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–Є–≤ –њ–Њ –њ—Г—В–Є –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–љ—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ —Г—Е–Њ–і–∞ –Њ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є II, —Г–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Ч–∞–≤–Њ–ї–ґ—М–µ, –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Я–µ—А–µ—Б–ї–∞–≤–ї–µ-–Ч–∞–ї–µ—Б—Б–Ї–Њ–Љ. –°—О–і–∞ –Њ–љ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –®–µ–Љ—П–Ї—Г –Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є ¬Ђ–±–µ –±–Њ –њ–Њ—Б–∞–і—Л –њ–Њ–ґ–ґ–µ–љ—Л –Њ—В —В–∞—В–∞—А, –Є –ї—О–і–Є –њ–Њ—Б–µ—З–µ–љ—Л, –Є —Б–Љ—А–∞–і –≤–µ–ї–Є–Ї –Њ—В –љ–Є—Е¬ї. –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–†–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ь.–У–Њ—А–µ–ї–Є–Ї–∞. –С–µ–ї–Њ–µ –Є —З–µ—А–љ–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤ XV вАФ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –•VII –≤–≤.

–Т –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е 2-–є –њ–Њ–ї. XV-XVI –≤. —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–С—Л—Б—В—М –ґ–µ –љ–µ—З—В–Њ –і–Є–≤–љ–Њ –≤ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –µ–≥–Њ¬ї. –Э–∞ –љ–µ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–ї–∞ –≥–ї—Г—Е–Њ—В–∞. –С–Њ–ї—М –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–Є –µ—Б—В—М, –љ–Є —Б–њ–∞—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї –Ї–љ—П–Ј—О –њ—А–Є—И–µ–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –і–ї—П –њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є—П, —Г —В–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –љ–Њ—Б–∞.  –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О —Б—В–∞–ї–Њ –ї—Г—З—И–µ, –Њ–љ –њ–Њ–µ–ї —Г—Е–Є, –≤—Л–њ–Є–ї –≤–Є–љ–∞ –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Б–њ–∞—В—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ —Г –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –∞–≥–Њ–љ–Є—П. –°—А–Њ—З–љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї –љ–∞—З–∞–ї –њ–µ—В—М –Ї–∞–љ–Њ–љ—Л –љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і –і—Г—И–Є, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є —Г–Љ–µ—А. –Ш –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї, –Є —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–µ—Б—П —Б –њ–Є—А–∞, –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—А–љ–Є—Ж–µ —Б –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ф—М—П–Ї–Њ–љ, –љ–µ –њ–Є–≤—И–Є–є –Љ–µ–і—Г –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ, —Б—А–µ–і–Є –љ–Њ—З–Є –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї, —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї —Б —Б–µ–±—П –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ, –≤—Б—В–∞–ї –Є –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б–њ–µ–≤–∞—В—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є. ¬Ђ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –њ–Њ–Є—В–µ –Є –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є—В–µ –Х–≥–Њ –≤ –≤–µ–Ї—Л¬ї¬ї. –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –њ–µ–ї –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—П, –љ–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є. –Ы–Є—И—М –Ї —Г—В—А—Г –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є —Б—В–Є—Е –Є –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –µ–≥–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є–ї–Є. –Х—Й–µ —В—А–Є –і–љ—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –њ—А–Њ–≤–µ–ї –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є. –Ю–љ —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Є –Ј–і—А–∞–≤–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, 22 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П. –Ґ–µ–ї–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–і—Г, –Њ—Б–Љ–Њ–ї–Є–ї–Є –Є –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Ґ–∞–Љ –Ї–Њ–ї–Њ–і—Г –≤—Б–Ї—А—Л–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є—В—М —В–µ–ї–Њ –≤ –≥—А–Њ–±, –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—В—А–Њ–љ—Г—В—Л–Љ —В–ї–µ–љ–Є–µ–Љ.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О —Б—В–∞–ї–Њ –ї—Г—З—И–µ, –Њ–љ –њ–Њ–µ–ї —Г—Е–Є, –≤—Л–њ–Є–ї –≤–Є–љ–∞ –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Б–њ–∞—В—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ —Г –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –∞–≥–Њ–љ–Є—П. –°—А–Њ—З–љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї –љ–∞—З–∞–ї –њ–µ—В—М –Ї–∞–љ–Њ–љ—Л –љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і –і—Г—И–Є, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є —Г–Љ–µ—А. –Ш –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї, –Є —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–µ—Б—П —Б –њ–Є—А–∞, –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—А–љ–Є—Ж–µ —Б –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ф—М—П–Ї–Њ–љ, –љ–µ –њ–Є–≤—И–Є–є –Љ–µ–і—Г –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ, —Б—А–µ–і–Є –љ–Њ—З–Є –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї, —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї —Б —Б–µ–±—П –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ, –≤—Б—В–∞–ї –Є –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б–њ–µ–≤–∞—В—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є. ¬Ђ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –њ–Њ–Є—В–µ –Є –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є—В–µ –Х–≥–Њ –≤ –≤–µ–Ї—Л¬ї¬ї. –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –њ–µ–ї –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—П, –љ–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є. –Ы–Є—И—М –Ї —Г—В—А—Г –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є —Б—В–Є—Е –Є –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –µ–≥–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є–ї–Є. –Х—Й–µ —В—А–Є –і–љ—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –њ—А–Њ–≤–µ–ї –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є. –Ю–љ —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Є –Ј–і—А–∞–≤–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, 22 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П. –Ґ–µ–ї–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–і—Г, –Њ—Б–Љ–Њ–ї–Є–ї–Є –Є –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Ґ–∞–Љ –Ї–Њ–ї–Њ–і—Г –≤—Б–Ї—А—Л–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є—В—М —В–µ–ї–Њ –≤ –≥—А–Њ–±, –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—В—А–Њ–љ—Г—В—Л–Љ —В–ї–µ–љ–Є–µ–Љ.

–С–Њ—П—А–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –≤ –£–≥–ї–Є—З –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О –®–µ–Љ—П–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Г–і–µ–ї –±–µ–Ј–і–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ї–ї–∞–і–∞ –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –®–µ–Љ—П–Ї–∞ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О —Б. –Я—А–Є—Б–µ–Ї–Є –≤ –С–µ–ґ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –Т–µ—А—Е–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є —А–∞–љ–µ–µ –Ї—Г–њ–Є–ї —Г –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –Ј–∞ 300 —А. (–њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤–Ї–ї–∞–і –±—Л–ї –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ–Є –Ї–љ—П–Ј—М—П–Љ–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ II –Є –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–Љ III –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–µ–Љ).

–С–Њ—П—А–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –≤ –£–≥–ї–Є—З –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О –®–µ–Љ—П–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Г–і–µ–ї –±–µ–Ј–і–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ї–ї–∞–і–∞ –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –®–µ–Љ—П–Ї–∞ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О —Б. –Я—А–Є—Б–µ–Ї–Є –≤ –С–µ–ґ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –Т–µ—А—Е–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є —А–∞–љ–µ–µ –Ї—Г–њ–Є–ї —Г –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –Ј–∞ 300 —А. (–њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤–Ї–ї–∞–і –±—Л–ї –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ–Є –Ї–љ—П–Ј—М—П–Љ–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ II –Є –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–Љ III –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–µ–Љ).

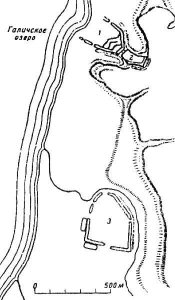

–Ъ–љ—П–Ј—М –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –≤ –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞. –Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1507 –≥., –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ—Л–љ–µ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –Њ—Б—В–∞–љ–Ї–Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Є –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Њ—Б–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –≥—А–Њ–±—Г (¬Ђ—В–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є, —З—В–Њ —А–∞–Ј—Б—Л–њ–∞—И–∞—Б—П¬ї).

–У—А–Њ–±–љ–Є—Ж–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ, —Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л. –Ъ–Њ–љ—З–Є–љ–µ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Ъ. –Ф. –С–∞–ї—М–Љ–Њ–љ—В–∞ ¬Ђ–°–Љ–µ—А—В—М –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ¬ї.

–Ы–Є—В.: –≠–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Б–Ї–Є–є. –Ъ–љ—П–Ј—М—П –°–µ–≤. –†—Г—Б–Є. 1891. –Ґ. 2 (–њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј.); –У–Њ–ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є. –Ъ–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б–≤—П—В—Л—Е. –°. 353;

–°–Ї–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤ –Ы. –Я. –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є, –Ї–љ—П–Ј—М –≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є // –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Є–є –≤–µ—Б—В–љ. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞, 1911. –Ю–Ї—В. вДЦ 9-15;

–Я—А–µ—Б–љ—П–Ї–Њ–≤ –Р. –Х. –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ—А—Г—Б. –≥–Њ—Б-–≤–∞. –Я–≥., 1918;

–І–µ—А–µ–њ–љ–Є–љ –Ы. –Т. –†—Г—Б. —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л–µ –∞—А—Е–Є–≤—Л XIV-XV –≤–≤. –Ь.; –Ы., 1948. –І. 1. —Б. 117-120, 122-124, 128;

–Ч–Є–Љ–Є–љ –Р. –Р. –Т–Є—В—П–Ј—М –љ–∞ —А–∞—Б–њ—Г—В—М–µ: –§–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є XV –≤. –Ь., 1991. –°. 18, 32, 40, 60, 67, 70-72, 74, 76, 81, 89;

–Р–≤–і–µ–µ–≤ –Р. –У. –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –≤ XII-XV –≤–≤.: (–Я–Њ –Ц–Є—В–Є—О –њ—А–њ. –Я–∞–Є—Б–Є—П –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ): –Р–Ъ–Ф. –Ь., 2001. –°. 10-11, 14.