–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ (1888-1953)

–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 5 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1888 –≥. –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É ―¹―²–Η–Μ―é [22 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è ―¹―². ―¹―².] –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –ö–Α–Φ–Β–Ϋ–Κ–Α –ù–Η–Κ–Η―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―²–Η –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η –≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Β –±–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ–Α-–Ω–Η–Φ–Ψ–Κ–Α―²–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Φ–Ψ–≥–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α. –£ ―¹–Β–Φ―¨–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Β―²–Β–Ι.

–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 5 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1888 –≥. –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É ―¹―²–Η–Μ―é [22 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è ―¹―². ―¹―².] –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –ö–Α–Φ–Β–Ϋ–Κ–Α –ù–Η–Κ–Η―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―²–Η –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η –≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Β –±–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ–Α-–Ω–Η–Φ–Ψ–Κ–Α―²–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Φ–Ψ–≥–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α. –£ ―¹–Β–Φ―¨–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Β―²–Β–Ι.

–Γ 10 –¥–Ψ 13 –Μ–Β―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ–±―É―΅–Α–Μ―¹―è –≤ –ö–Α–Φ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²―΄. –£ 1904 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―É―é –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤―¹–Κ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –≤ ―¹–Β–Μ–Β –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Β. –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Β–Φ―É ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä –ê. –ü. –ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Ι –≤ ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Β –≤ –ï–Ϋ–Η―¹–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –Θ―΅–Α―¹―¨ –≤ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ –‰. –ï. –¦―é–±–Η–Φ–Ψ–≤―΄–Φ, –±―É–¥―É―â–Η–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Γ–Γ–Γ–† –Η –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ë–Μ―é―Ö–Β―Ä–Α, –≤ 1937 –≥–Ψ–¥―É ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤ 1907 –≥–Ψ–¥―É ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –€–Ψ–Ϋ―Ä–Ψ –≤ –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É–Β–Ζ–¥–Β. –½–¥–Β―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ―É ―¹ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η –ê. –ü. –ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –‰. –ï. –¦―é–±–Η–Φ–Ψ–≤―΄–Φ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–¥–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–¥–Ζ–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α. –£ 1908βÄ™1911 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Η ―΅–Α―¹―²―¨ 1912 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Η―²–Α–Μ―¹―è –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―É ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―¹–Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤: ―²–Ψ ―É –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α, ―²–Ψ ―É –ë―Ä–Η–Μ―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –‰ –≤–Β–Ζ–¥–Β –±―΄–Μ ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι¬Μ ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―².

–û―¹―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ï–Φ―É ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è ―¹ 1 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1912 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―¹–Α–Μ–Ψ–Φ―â–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ―É―é ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹–Β–Μ–Α –½–Α–Η–Ϋ–≥–Η―Ä―¨. –î–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω―¹–Α–Μ–Ψ–Φ―â–Η–Κ–Ψ–Φ. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –Η –¥–≤–Ψ–Β ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι.

–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι –Ω―¹–Α–Μ–Ψ–Φ―â–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―¹. –½–Α–Η–Ϋ–≥–Η―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β–Φ ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ 1916 –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü 1924 –≥–Ψ–¥–Α. –£ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―² –€–Α–Ϋ―²―É―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ö–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤.

–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1924 –≥–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Β–Φ―É –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ―é –Κ―É–Μ―¨―²–Α. –•–Η―²―¨ ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –≤ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω―¹–Α–Μ–Ψ–Φ―â–Η–Κ–Α, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ, –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –Θ―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι. –‰ –Ψ–Ϋ–Η ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―É–Β―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Θ―Ä–Α–Μ, –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β―¹―²―Ä–Β –Ε–Β–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –Ε–Η–Μ–Α –≤ –ö–Α―Ä–Α–≥–Α–Ι–Κ–Β –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β―É―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ß–Β–Μ―è–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η.

–ü–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α, –Φ–Ψ–Ι –¥–Β–¥, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1924 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Β–Ι –Ϋ–Α –Θ―Ä–Α–Μ–Β –≤ –ß–Β–Μ―è–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –ï―Ö–Α–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι ―¹ ―à–Β―¹―²–Β―Ä―΄–Φ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –ê –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Β –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η. –û–Ϋ ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω. –Θ―Ä–Μ―è–¥―΄ –ß–Β–Μ―è–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Η ―¹ 1925 –≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω―¹–Α–Μ–Ψ–Φ―â–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η.

–£ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β 1925 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ―¹. –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Θ–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤ 1928 –≥–Ψ–¥―É βÄî ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β―É―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –¥–Ψ –Β–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η―è –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1930 –≥–Ψ–¥–Α.

–£ 1930 –≥. –Κ–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ―è –Κ―É–Μ―¨―²–Α –Β–≥–Ψ –Μ–Η―à–Η–Μ–Η –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ 1930-–Φ –≥–Ψ–¥―É βÄî –≤ –ö–Α―Ä–Α–≥–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ―Ä―É ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ. –£ 1931 –≥–Ψ–¥―É βÄî –≤ –Θ–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ βÄî ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ψ―² –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β―É―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―¹–Ψ―é–Ζ–Α –Η ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –ë–Α–±–Α―Ä―΄–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹/–Ε. –ê –≤ 1933 –≥–Ψ–¥―É βÄî ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β―É―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹/―².

–û―² –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Α –Η ―¹–Β–Φ―¨―è. –î–Β―²–Η –Μ–Η―à–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –≤―É–Ζ―΄, ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η βÄî –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Μ–Η–±–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ―΄. –ê –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι! –£ 1935 –≥–Ψ–¥―É, –Κ–Α–Κ –Ε–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―¹. –Λ–Ψ―Ä―à―²–Α–¥―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β―É―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ι–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –€–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –Η –ß–Β–Μ―è–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α. –‰ –≤–Β–Ζ–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η ―²–Ψ―² –Ε–Β –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –ê. –‰. –Μ–Η―à–Β–Ϋ –≤ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö –Κ–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ―É–Μ―¨―²–Α –¥–Ψ 1931 –≥–Ψ–¥–Α. –û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è. –ù–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―². 15, –Ω. –ê –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η –£–Π–‰–ö–Α –Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α―Ö –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―΄ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤–Β –≥―Ä. –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨¬Μ.

–î–Β–¥ –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –≤–Μ–Α―¹―²–Β–Ι –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ –Μ–Β–≥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η βÄî –Κ―Ä–Β―¹―²–Η―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι –Η –≤–Β–Ϋ―΅–Α―²―¨.

–ù–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –≤ –Ω. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤ –≤ 1930 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Η. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²―΄ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –ù–ö–£–î.

–£ 1936 –≥–Ψ–¥―É –ù–ö–£–î –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Ψ–±―΄―¹–Κ –≤ –¥–Ψ–Φ–Β, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ –Ψ. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –≤ –≥. –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β―É―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Β. –û―΅–Β–≤–Η–¥―Ü―΄ ―²–Β―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–£ –¥–Ψ–Φ–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –≤―¹–Β. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É. –ù–Α ―É–Μ–Η―Ü―É –ù–ö–£–î-–Κ–Η –≤―΄–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Η¬Μ.

–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –Ψ―¹―É–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α 10 –Μ–Β―² –Ω–Ψ ―¹―². 58-10 –Θ–ö –†–Γ–Λ–Γ–† –Ζ–Α ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Α–≥–Η―²–Α―Ü–Η―é¬Μ. –î–Ψ 1943 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ–Β –≥. –€–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Α.

–ï–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Κ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é, ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α –≤ –Ω. –ö–Α―Ä–Α–≥–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Κ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β―¹―²―Ä–Β, –Α ―²―Ä–Β―Ö –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –¥–Ψ―΅–Β―Ä―è–Φ. –€–Η―Ö–Α–Η–Μ (1924 –≥. ―Ä.) –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ ―¹–Β–Φ―¨―é ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―΄ (1917 –≥. ―Ä.), –Α –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Β ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ βÄî –ö–Α―²―è (1929 –≥. ―Ä.) –Η –¦–Β–Ϋ–Α (1919 –≥. ―Ä.) βÄî –≤ ―¹–Β–Φ―¨―é ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Ι ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –€–Α―Ä–Η–Η (1913 –≥. ―Ä.).

–£ 1942βÄ™1943 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ ―Ä―è–¥ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Β–Ι, –Η ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ù–ö–£–î –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –€–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―²―é―Ä―¨–Φ―É (–Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β) –¥–Μ―è –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Α –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―É―Ä. –Δ–Α–Φ –Ψ―²–±―΄–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –ê. –‰. –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –ï–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η. –£―΄―à–Β–Μ –Ψ–Ϋ –Η–Ζ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –ï–≥–Ψ –Φ―É―΅–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―à–Β–Μ―¨, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α―²―¨. –®–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―² ―²―é―Ä―¨–Φ―΄ –¥–Α–Μ–Η –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨. –Γ–Μ―É–Ε–Η―²―¨ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤–≤–Η–¥―É –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –±―É―Ö–≥–Α–Μ―²–Β―Ä–Ψ–Φ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ ―¹. –ê―Ö―É–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –Η –≤ –≥. –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β―É―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Β.

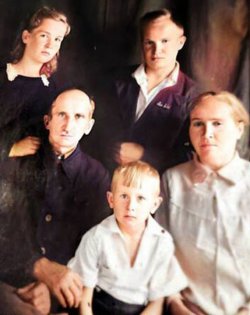

–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ –Ω―è―²―¨ –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Β–Ι –Η –¥–≤―É―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι. –î–≤–Ψ–Β ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β –Ζ―è―²―¨―è βÄî ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –Δ―Ä–Η –Ζ―è―²―è –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι.

–ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Ω–Β―²–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –¥–≤―É―Ö –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Β–Ι –Η –Ε–Β–Ϋ―É.

–Θ–Φ–Β―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≤ 1953 –≥–Ψ–¥―É –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –≥. –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β―É―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Α ―É –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β–Φ―É―é –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –£―¹–Β―Ö –Γ–≤―è―²―΄―Ö.

–Δ–Β–Κ―¹―²: –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –ê. –€. –û–Ϋ –Ε–Η–Μ ―¹ –≤–Β―Ä–Ψ–Ι // –ù–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β –≤–Β―¹―²–Η :

–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –≥–Α–Ζ–Β―²–Α. URL: neya.smi44.ru/2020/11/07/on-zhil-s-veroj

–ê―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η

- –ê―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α ⳕ 446/136 –Ψ―² 3.6.2020 –≥. (–Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹ –ê. –€. –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Ψ –Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ –¥–Β–¥–Α, ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α) // –™–ê –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ.

- –£―΄–Ω–Η―¹–Κ–Α –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ⳕ 11 –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –€–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –Ψ―² 16-–≥–Ψ –Η―é–Ϋ―è 1935 –≥. // –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―Ö–Η–≤ –ß–Β–Μ―è–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ. –Λ. –†274. –û–Ω. 2. –î. 112. –¦. 4

- –ö–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –½–Α–Η–Ϋ–≥–Η―Ä―¨ –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ 1-–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 1917 –≥–Ψ–¥ // –™–ê –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ.

- –ö–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –½–Α–Η–Ϋ–≥–Η―Ä―¨ –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ 1-–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 1919 –≥–Ψ–¥ // –™–ê –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ.

- –€–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –ö―É–Ε–±–Α–Μ –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –Ζ–Α 1884βÄ™1888 –≥–≥. –Δ. 1 // –™–ê –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ. –Λ. 56. –û–Ω. 18. –î. 19

- –€–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –ö―É–Ε–±–Α–Μ –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –Ζ–Α 1889βÄ™1893 –≥–≥. –Δ. 2 // –™–ê –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ. –Λ. 56. –û–Ω. 18. –î. 20

- –€–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –ö―É–Ε–±–Α–Μ –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –Ζ–Α 1894βÄ™1896 –≥–≥. –Δ. 3 // –™–ê –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ. –Λ. 56. –û–Ω. 18. –î. 21

- –€–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –ö―É–Ε–±–Α–Μ –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –Ζ–Α 1897βÄ™1900 –≥–≥. –Δ. 4 // –™–ê –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ. –Λ. 56. –û–Ω. 18. –î. 22

–Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Α―è ―¹. –½–Α–Η–Ϋ–≥–Η―Ä―¨ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ―é –Ε–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β―é; –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ 1864 –≥. –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Φ–Α–Μ–Α –Η ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α. –Γ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ψ―² 23 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1892 –≥., –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ―é –Ε–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β―é, –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –ö–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –Ω―Ä–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Α―Ö –Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤. –Ζ–Α–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –£ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ - –≤ ―΅. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄; –≤ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ - ―²―Ä–Η: –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α) –≤ ―΅. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄, –≤ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ι –±) –≤–Ψ –Η–Φ―è ―¹–≤―è―²–Η―². –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è, –≤) –Ω―Ä–Β–Ω. –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α –Γ–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –†–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―΄ 225 –≤., –Ψ―² –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤–Α 50 –≤. –ö–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹ –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ω―¹–Β–≤–¥–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Η–Μ–Β, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ 1892-1900-―Ö –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―ä―ë–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α -

–Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Α―è ―¹. –½–Α–Η–Ϋ–≥–Η―Ä―¨ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ―é –Ε–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β―é; –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ 1864 –≥. –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Φ–Α–Μ–Α –Η ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α. –Γ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ψ―² 23 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1892 –≥., –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ―é –Ε–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β―é, –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –ö–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –Ω―Ä–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Α―Ö –Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤. –Ζ–Α–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –£ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ - –≤ ―΅. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄; –≤ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ - ―²―Ä–Η: –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α) –≤ ―΅. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄, –≤ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ι –±) –≤–Ψ –Η–Φ―è ―¹–≤―è―²–Η―². –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è, –≤) –Ω―Ä–Β–Ω. –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α –Γ–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –†–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―΄ 225 –≤., –Ψ―² –ö–Ψ–Μ–Ψ–≥―Ä–Η–≤–Α 50 –≤. –ö–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹ –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ω―¹–Β–≤–¥–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Η–Μ–Β, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ 1892-1900-―Ö –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―ä―ë–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α -  –¥–≤―É―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―è―²–Η–≥–Μ–Α–≤―΄–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Η–Κ. –Γ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Φ―΄–Κ–Α―é―² ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö―¹―²–Ψ–Μ–Ω–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Α―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Η –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β–Μ―΄, –Η ―²―Ä―ë―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è ―à–Α―²―Ä–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è. –½–Α–Κ―Ä―΄―²–Α –≤ 1936, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α. –£ 1960-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Β. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Η–Ζ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –±―΄–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Η―â–Β–Ϋ―΄, ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ (–Η–Φ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Η–Φ–Η –Ζ–Α–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Α). –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Β–Φ, βÄ™ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Β–Φ―É ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, βÄ™ –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Ψ (–≤–Β–¥―¨ –≤ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―Ö―Ä–Α–Φ―΄ –≤ ―É–Ε–Α―¹–Α―é―â–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α―²), –Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α ―ç―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ―² 19 –Η―é–Μ―è 2002 –≥–Ψ–¥–Α –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –™–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Β―Ä―É―é―â–Η―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –≤ ―¹–Β–Μ–Β –½–Α–Η–Ϋ–≥–Η―Ä―¨, –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹–Α–≤ –Β–≥–Ψ –Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è ―¹–Β–Μ–Α –ö–Ψ―²–Κ–Η―à–Β–≤–Ψ. –£–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Α―΅. 2000-―Ö.

–¥–≤―É―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―è―²–Η–≥–Μ–Α–≤―΄–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Η–Κ. –Γ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Φ―΄–Κ–Α―é―² ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö―¹―²–Ψ–Μ–Ω–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Α―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Η –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β–Μ―΄, –Η ―²―Ä―ë―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è ―à–Α―²―Ä–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è. –½–Α–Κ―Ä―΄―²–Α –≤ 1936, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α. –£ 1960-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Β. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Η–Ζ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –±―΄–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Η―â–Β–Ϋ―΄, ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ (–Η–Φ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Η–Φ–Η –Ζ–Α–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Α). –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Β–Φ, βÄ™ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Β–Φ―É ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, βÄ™ –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Ψ (–≤–Β–¥―¨ –≤ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―Ö―Ä–Α–Φ―΄ –≤ ―É–Ε–Α―¹–Α―é―â–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α―²), –Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α ―ç―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ―² 19 –Η―é–Μ―è 2002 –≥–Ψ–¥–Α –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –™–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Β―Ä―É―é―â–Η―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –≤ ―¹–Β–Μ–Β –½–Α–Η–Ϋ–≥–Η―Ä―¨, –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹–Α–≤ –Β–≥–Ψ –Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è ―¹–Β–Μ–Α –ö–Ψ―²–Κ–Η―à–Β–≤–Ψ. –£–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Α―΅. 2000-―Ö.