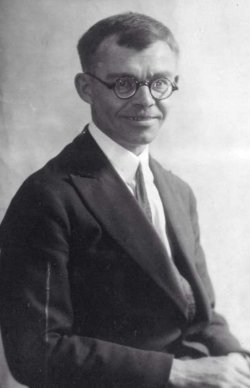

–Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ш–≤–∞–љ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З (1889 - 1941)

–С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤, –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В, –і–µ—П—В–µ–ї—М –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –†–°–•–Ф¬ї (1930вАФ1936). –Ш–≤–∞–љ –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1889 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Т 1896вАФ1897 –≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—С–љ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Г, –≥–і–µ –њ—А–Њ—И–ї–Є –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Ш–≤–∞–љ–∞. –Т 1902 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–µ—Ж —Г–Љ–µ—А. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л, –≤ 1903 –≥–Њ–і—Г –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –Т 1908 –≥–Њ–і—Г —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤, —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –≤ 1913 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Я–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –≤ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ—Б–ї–∞–≤, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Б —Г—З—С–±–Њ–є –љ–∞ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ 1917 –≥–Њ–і—Г.

–С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤, –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В, –і–µ—П—В–µ–ї—М –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –†–°–•–Ф¬ї (1930вАФ1936). –Ш–≤–∞–љ –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1889 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Т 1896вАФ1897 –≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—С–љ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Г, –≥–і–µ –њ—А–Њ—И–ї–Є –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Ш–≤–∞–љ–∞. –Т 1902 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–µ—Ж —Г–Љ–µ—А. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л, –≤ 1903 –≥–Њ–і—Г –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –Т 1908 –≥–Њ–і—Г —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤, —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –≤ 1913 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Я–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –≤ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ—Б–ї–∞–≤, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Б —Г—З—С–±–Њ–є –љ–∞ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ 1917 –≥–Њ–і—Г.

–Ы–µ—В–Њ–Љ 1919 –≥–Њ–і–∞ —Б –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –Њ—В –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –°–Є–Љ—Д–µ—А–Њ–њ–Њ–ї—М, –Њ—В—В—Г–і–∞ –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1920 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–љ—П–ї—Б—П –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ ¬Ђ–†–Є–Њ–љ¬ї, —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤—А–∞–љ–≥–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Т –Љ–∞—А—В–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Ј–∞—Д—А–∞—Е—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –С—А–∞–Ј–Є–ї–Є—О, –љ–Њ –і–Њ–±—А–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ –Ъ–Њ—А—Б–Є–Ї–Є. –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –Є–љ—В–µ—А–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤–Є–і –љ–∞ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ –Ъ–Њ—А—Б–Є–Ї–µ —З–µ—А–љ–Њ—А–∞–±–Њ—З–Є–Љ, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–µ–љ—Й–Є–Ї–∞.

–Т 1923 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ–і–∞–≤ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ, –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –≤ –Я—А–∞–≥–µ. –Т –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Т. –Т. –Ч–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Њ–± –†–°–•–Ф –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б—В–∞–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –≤ 1926 –≥–Њ–і—Г, –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И—С–љ –∞—Б—Б–Є—Б—В–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ї–∞—Д–µ–і—А—Г –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є–Ї–Є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–≤—П—В–Њ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –Ц–Є–ї –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –Є –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е (–Т–∞–љ–≤ –Є –Ш—Б—Б–Є-–ї–µ-–Ь—Г–ї–Є–љ–Њ).

–£—З–∞—Б—В–≤—Г—П –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б—К–µ–Ј–і–µ –≤ –Я–µ—З–Њ—А–∞—Е –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1929 –≥., –Ш–≤–∞–љ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Њ–Љ ¬Ђ–Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є–Ї–Є¬ї. –Т –µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Є —В–∞–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Э–∞—И–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М, –Ї–∞–Ї –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л–є, –Є—Й–µ—В –•—А–Є—Б—В–∞ –Є —В—П–љ–µ—В—Б—П –Ј–∞ –Э–Є–Љ. –Э–∞–і–Њ –љ–∞–Љ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –µ–є –њ—А–Є–є—В–Є –Ї –Э–µ–Љ—Г¬ї. ¬Ђ–Ъ –њ—П—В–Њ–Љ—Г –і–љ—О —Б—К–µ–Ј–і–∞ —Г–ґ–µ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М 300 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, вАУ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –С. –Т. –Я–ї—О—Е–∞–љ–Њ–≤. вАУ –Э–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Ш. –Р. –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ –±–Њ—А—М–±–µ –≤ –°–°–°–† —Б —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є —Б–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б—В–Њ—П—В—М. –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є–Є. –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –Ш. –Р. –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і–≤–µ–ї –Є—В–Њ–≥ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Х–ї–µ–≤—Д–µ—А–Є—П (–С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ): ¬Ђ–°–Є–ї—Л –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–Є—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ–і–Њ–ї–µ—О—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –°–µ—А–і—Ж–µ–≤–Є–љ–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞—И–ї–∞ —Б–µ–±—П –Є –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤—Л–љ–µ—Б—В–Є –≥–љ–µ—В...¬ї

–Э–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —Б—К–µ–Ј–і–µ. ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–є –Ш—Г–ї–Є–∞–љ–Є–Є –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ —Е–ї–µ–±–∞, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –ї—О–і, вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ш–≤–∞–љ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З, вАУ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—З—М –µ–≥–Њ –Є–Ј –ї–µ–±–µ–і—Л. –Э–Њ –≤ –µ–µ —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–љ –±—Л–ї –ї—Г—З—И–µ –њ—И–µ–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ, –Є–±–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –µ–µ –±—Л–ї–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М. –С—Г–і–µ–Љ –ґ–µ –Є –Љ—Л —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –љ–∞—И–Є –њ–ї–Њ—Е–Є–µ, –љ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–µ —Е–ї–µ–±—Ж—Л, –±—Г–і–µ–Љ —Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В—М –і—Г—И–Є –і—А—Г–≥–Є—Е —В–µ–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≥–Њ—А–Є–Љ —Б–∞–Љ–Є¬ї.

–Э–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —Б—К–µ–Ј–і–µ. ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–є –Ш—Г–ї–Є–∞–љ–Є–Є –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ —Е–ї–µ–±–∞, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –ї—О–і, вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ш–≤–∞–љ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З, вАУ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—З—М –µ–≥–Њ –Є–Ј –ї–µ–±–µ–і—Л. –Э–Њ –≤ –µ–µ —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–љ –±—Л–ї –ї—Г—З—И–µ –њ—И–µ–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ, –Є–±–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –µ–µ –±—Л–ї–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М. –С—Г–і–µ–Љ –ґ–µ –Є –Љ—Л —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –љ–∞—И–Є –њ–ї–Њ—Е–Є–µ, –љ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–µ —Е–ї–µ–±—Ж—Л, –±—Г–і–µ–Љ —Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В—М –і—Г—И–Є –і—А—Г–≥–Є—Е —В–µ–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≥–Њ—А–Є–Љ —Б–∞–Љ–Є¬ї.

–Ч–Є–Љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Ш. –Р. –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤ –Ы–∞—В–≤–Є–Є. –Ш –≤–љ–Њ–≤—М –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ—З–∞—Й–∞—П —А–∞–љ–∞ вАУ ¬Ђ–С–Њ—А—М–±–∞ –≤–µ—А—Л –Є –љ–µ–≤–µ—А–Є—П –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М –µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і –њ—А–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї—Б—П –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –љ–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ. –Ч–∞–ї –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –≤ –Я—Л—В–∞–ї–Њ–≤–µ (–ѓ—Г–љ–ї–∞—В–≥–∞–ї–µ), —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ 400 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –±—Л–ї –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—Л. –®–µ–ї–µ—Б—В —А—Г–Ї, —В–≤–Њ—А—П—Й–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–µ, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –≤–Ј–і–Њ—Е–Є —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Ш. –Р. –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж—Л.

–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є –≤–µ—А–∞ –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–Љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Т –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Њ –љ–µ–Љ –Љ—Л –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ –≤–Є–і–Є–Љ –≤ –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П—Е –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–Њ—В, –љ–µ –≤–Є–і–Є–Љ –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї –ї–∞–Ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Њ–љ –њ—А—П–Љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П вАУ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –∞—В–µ–Є–Ј–Љ вАУ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –±–µ–Ј–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Ш –≤—Б–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –њ—А—П–Љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≤–µ—А–∞ –≤ –С–Њ–≥–∞ –љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –љ–µ —Г–Љ–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –љ–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т –љ–µ–Љ —Б–Њ—З–µ—В–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –љ–µ—Б–Њ—З–µ—В–∞–µ–Љ–Њ–µ: –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—О —Б –≤–µ—А–Њ–є –≤ –љ–Њ–≤–Њ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –µ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ. –Т –µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–µ —Б–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В, –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ, –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є —З–ї–µ–љ –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –Є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В, –Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥.

–Т 1931 –≥–Њ–і—Г —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –Є–Ј –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ (–њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є —А–∞—Б–Ї–Њ–ї 1931 –≥–Њ–і–∞ вАФ –≤—Л–±–Њ—А–Њ–Љ –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Є—П). –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є, –±—Л–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–Є–∞—В–∞ –†–°–•–Ф.

–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З–∞ –Ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–Ї–Њ–ї—Г 1931 –≥. –Ф–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –±—Л–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–є —В–µ–Љ–Њ–є –Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ш–≤–∞–љ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З –Ї–∞–Ї –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї —Н—В–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Є–ї–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –±—Л–ї –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–Њ–≤ —Б –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –∞—В–µ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї —Н—В–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Є –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –ї—О–±–Є–≤—И–Є–Љ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –†–Њ—Б—Б–Є—О —Б –µ–µ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П–Љ–Є, –Ш–≤–∞–љ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤–µ—А–µ–љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Є–Є, –Ј–∞ —З—В–Њ –±—Л–ї —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –Є–Ј –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –Э–µ –≤–і–∞–≤–∞—П—Б—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞ –µ–≥–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –±–µ–Ј –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –≤ –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–Љ –Я–∞—А–Є–ґ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Г –±–µ–Ј –Ј–љ–∞–љ–Є—П —П–Ј—Л–Ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –ї—О–±–≤–Є –Є –≤–µ—А—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О, –Њ–±—А–µ–Ї–∞—П —Б–µ–Љ—М—О –љ–∞ –љ–Є—Й–µ—В—Г, –Љ—П–≥–Ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ. ¬Ђ–≠—В–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Њ—Б—М, вАУ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ґ–∞–Љ–∞—А–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–∞. вАУ –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –Є —Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М: –Ш–≤–∞–љ—Г –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З—Г –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ –њ–ї–∞—В–љ–Њ–µ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Є, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞—И–∞ –њ–Њ–Ї–∞—З–љ—Г–≤—И–∞—П—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Э–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Л–±—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –њ—Г—Б—В–Њ—В—Г, –Њ —З—Г–ґ–±–Є–љ–µ, –≥–і–µ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ—В –і–Њ —В–µ–±—П –і–µ–ї–∞, –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Љ–Њ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞¬ї.

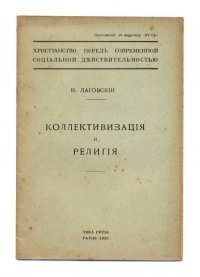

–Т 1925вАФ1936 –≥–Њ–і–∞—Е вАФ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –†–°–•–Ф¬ї (–і–Њ 1930 вАФ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Э. –Ь. –Ч—С—А–љ–Њ–≤—Л–Љ, –Ј–∞—В–µ–Љ –У. –Я. –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ; –≤ 1930вАФ1936 вАФ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А). –Т—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї —Б –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П—Е –Є —Б—К–µ–Ј–і–∞—Е –†–°–•–Ф, –≤ –†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Є –і—А., –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞, –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–С—О–ї–ї–µ—В–µ–љ—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л¬ї. –Ш–Ј–і–∞–ї –±—А–Њ—И—О—А—Г ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є—П¬ї (–Я–∞—А–Є–ґ, 1932). –†–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї —Б–Њ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є –≤ ¬Ђ–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–µ –†–°–•–Ф¬ї (–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 50 –µ–≥–Њ —Б—В–∞—В–µ–є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ—Л—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —А—Г–±—А–Є–Ї–µ ¬Ђ–Ґ–∞–Љ, –≥–і–µ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –±–Њ—А—О—В—Б—П¬ї) –Є –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–Я—Г—В—М¬ї.

–Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Э. –Ь. –Ч—С—А–љ–Њ–≤–∞, –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —В—А–µ—В–Є–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ш–≤–∞–љ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≥–Њ–і—Л –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є—П, –љ–µ –Њ—Б–Є–ї–Є–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤. –Ю–љ –љ–µ –±—Л–ї —И–Њ–≤–Є–љ–Є—Б—В–Њ–Љ, —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Н–Ї—Г–Љ–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ, –љ–Њ —Б–∞–Љ –ґ–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –†–Њ–і–Є–љ–Њ–є –Є –±–Њ–ї–µ–ї –µ—О. –Ю–љ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–ї –Ј–∞ –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ, –Є –±—Л–ї –ї—Г—З—И–Є–Љ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Њ–Љ –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г. –Х–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–Є –і–∞–≤–∞–ї–Є –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –љ–∞ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г. –Ю–љ –±—Л–ї —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—А–∞—В–Њ—А, –µ–≥–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л —В–Њ—З–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ —Б –љ–µ–њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –ґ–µ—Б—В–∞–Љ–Є, –≤—Л–і–µ–ї—Л–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–є—И–Є–µ –≤—Л–Ї—А—Г—В–∞—Б—Л –Є –њ—А–Є–і–∞–≤–∞—П –ї–Є—Ж—Г —Б–∞–Љ—Л–µ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П.

–Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Э. –Ь. –Ч—С—А–љ–Њ–≤–∞, –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —В—А–µ—В–Є–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ш–≤–∞–љ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≥–Њ–і—Л –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є—П, –љ–µ –Њ—Б–Є–ї–Є–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤. –Ю–љ –љ–µ –±—Л–ї —И–Њ–≤–Є–љ–Є—Б—В–Њ–Љ, —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Н–Ї—Г–Љ–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ, –љ–Њ —Б–∞–Љ –ґ–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –†–Њ–і–Є–љ–Њ–є –Є –±–Њ–ї–µ–ї –µ—О. –Ю–љ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–ї –Ј–∞ –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ, –Є –±—Л–ї –ї—Г—З—И–Є–Љ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Њ–Љ –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г. –Х–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–Є –і–∞–≤–∞–ї–Є –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –љ–∞ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г. –Ю–љ –±—Л–ї —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—А–∞—В–Њ—А, –µ–≥–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л —В–Њ—З–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ —Б –љ–µ–њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –ґ–µ—Б—В–∞–Љ–Є, –≤—Л–і–µ–ї—Л–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–є—И–Є–µ –≤—Л–Ї—А—Г—В–∞—Б—Л –Є –њ—А–Є–і–∞–≤–∞—П –ї–Є—Ж—Г —Б–∞–Љ—Л–µ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П.

–Т 1933 –≥–Њ–і—Г —Г–µ—Е–∞–ї —Б —Б–µ–Љ—М—С–є –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є—О, –ґ–Є–ї –≤ –Ґ–∞—А—В—Г. –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –Ґ–∞—А—В—Г—Б–Ї–Њ–Љ y–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–µ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ ¬Ђ–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–µ –†–°–•–Ф¬ї, –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї —Б—В–∞—В—М–Є. –°–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –≤ –Ґ–∞—А—В—Г, –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –±–µ–і–љ—Л–Љ –Є –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ, –±—Л–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ш—Б–Є–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Ґ–∞—А—В—Г, –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –≠—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Р–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є (–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞) –≤ –Ґ–∞—А—В—Г.

5 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1940 –≥–Њ–і–∞, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П C–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї—Г, –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Э–Ъ–Т–Ф –Є —Н—В–∞–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Я—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ ¬Ђ–Ф–µ–ї—Г –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –†–°–•–Ф –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є¬ї. 25 –∞–њ—А–µ–ї—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—С–љ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ —В—А–Є–±—Г–љ–∞–їo–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ (–њ–Њ —Б—В–∞—В—М—П–Љ 58-4 –Є 58-11 —З. 2 –£–Ъ –†–°–§–°–† вАФ –Ј–∞ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є ¬Ђ—Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є¬ї). –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ 3 –Є—О–ї—П 1941 –≥–Њ–і–∞.

–Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П вАФ –Ы–µ–≤–∞—И–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –њ–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ, –≥–і–µ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л–µ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Э–Ъ–Т–Ф.

6 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1990 –≥–Њ–і–∞ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ c—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–µ–є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–°–§–°–†. 11 –Љ–∞—П 2012 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ –Ї –ї–Є–Ї—Г —Б–≤—П—В—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –°–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –°–Є–љ–Њ–і–Њ–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞. –Ф–µ–љ—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ 14 –Є—О–љ—П, –≤ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –ґ–µ—А—В–≤ —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є.

–Ґ—А—Г–і—Л:

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є—П: –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О (–Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Г ¬Ђ–Я—Г—В—М¬ї). вАФ –Я–∞—А–Є–ґ: YMCA-Press, 1932 ; Die Russische Orthodoxe Kirche. вАФ Riga, 1938. –Ы–Є—В.: –Ь–∞–ї—О—В–Є–љ–∞ –Ґ. –Ш. –Р. –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є // –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –†–•–Ф, 1990, вДЦ 159; –Я–ї—О—Е–∞–љ–Њ–≤ –С. –Т. –†–°–•–Ф –≤ –Ы–∞—В–≤–Є–Є –Є –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є (–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П). вАФ –Я–∞—А–Є–ґ: YMCA-Press, 1993 ; –Ш—Б–∞–Ї–Њ–≤ –°.–У. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є 1918-1940. вАФ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ, 1996 ; –Ь–Є–ї—О—В–Є–љ–∞ T.–Я. ¬Ђ–Ы—О–і–Є –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї (–≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –Ш.–Р. –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ c –њ—А–µ–і–Є—Б–ї. –°. –У. –Ш—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞). вАФ –Ґ–∞—А—В—Г: –Ъ—А–Є–њ—В–∞, 1997 ; –Ш–≤–∞–љ–µ–љ A. –†–°–•–Ф –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є –Э–∞—И–Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є: –Ш–≤–∞–љ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З –Ы–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є // –Ь–Є—А –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П. вАФ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ, 2002, вДЦ 7, 8, 9, 10, 12 ; Oispuu Leo (—А–µ–і.), Political Arrests in Estonia (1940-1988). вАФ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ, 2005, —В. 5. –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Є –±—Л—В –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є: –Ш–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –±—О–ї–ї–µ—В–µ–љ—М. - –Я–∞—А–Є–ґ. 1930 (–Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є).

–°–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ:

- –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є: –С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –њ–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—О, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ: 1921-1972 / –°–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –Э. –Ь. –Ч–µ—А–љ–Њ–≤.- Boston: G. K. Hall & Co., 1973.

- –Ш–≤–∞–љ–µ–љ –Р. –†–°–•–Ф –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є.

- –Ш—Б–∞–Ї–Њ–≤ –°. –У. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є: 1918-1940. - –Ґ–∞—А—В—Г, 1996. –°. 323-326.

- –Я—А–∞–ґ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤.

- –Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–њ—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —О–±–Є–ї–µ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ: 1925-1950. - –Я–∞—А–Є–ґ, 1950. –°. 24.

- –С—А–∞—В—Б—В–≤–Њ –°–≤—П—В–Њ–є –°–Њ—Д–Є–Є: –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л. 1923-1939 / –°–Њ—Б—В. –Э.–Р. –°—В—А—Г–≤–µ. -–Ь.; –Я–∞—А–Є–ґ: –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М; YMCA-Press, 2000. –°. 282.