–Ю—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –У–Њ–ї–≥–Њ—Д–∞¬ї –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е.

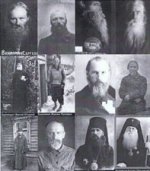

30 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –≤ 13.00 –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е (–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞, –њ—А-—В –Ь–Є—А–∞, –і. 71, 1 —Н—В–∞–ґ –Ґ–µ–ї. (4942) 55-55-51 —Б–∞–є—В) —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –≤—Б—В–∞–≤–Ї–Є «–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –У–Њ–ї–≥–Њ—Д–∞». –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ, —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –≤ –≥–Њ–і—Л –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –љ–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–Љ.

30 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –≤ 13.00 –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е (–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞, –њ—А-—В –Ь–Є—А–∞, –і. 71, 1 —Н—В–∞–ґ –Ґ–µ–ї. (4942) 55-55-51 —Б–∞–є—В) —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –≤—Б—В–∞–≤–Ї–Є «–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –У–Њ–ї–≥–Њ—Д–∞». –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ, —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –≤ –≥–Њ–і—Л –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –љ–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–Љ.

–Э–∞ –љ–µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л (—Д–Њ—В–Њ –Є –Ї–Њ–њ–Є–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є, –ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є –≤–µ—Й–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ.

–Э–∞ –љ–µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л (—Д–Њ—В–Њ –Є –Ї–Њ–њ–Є–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є, –ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є –≤–µ—Й–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ.

–Э–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ш–Я–Я–Ю –Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –°–∞–Ј–Њ–љ–Њ–≤, –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–≤–≤. –Љ—З—З. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Є –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ—Л, –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є 2-–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л, —З–ї–µ–љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ш–≥–Њ—А—М –®–∞—И–Ї–Њ–≤, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, —З–ї–µ–љ –Ъ–Ю –Ш–Я–Я–Ю, –Р. –Э. –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–∞, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –Њ—В –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є –Ю. –†. –Ш–ї—М–Є–љ–∞.

–Т—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —Г—А–Њ–Ї–Њ–Љ –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є. –Ю–љ–Є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—В—М —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—И–Є–±–Ї–Є, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–Є–µ —Б –љ–∞—И–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ –Є —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –≤ –•–• –≤–µ–Ї–µ. –¶–µ–љ–∞ –Њ—И–Є–±–Ї–∞–Љ – –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –ґ–µ—А—В–≤, –≤–Є–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –љ–Є—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –ї–Є—И—М –≤ —Д–∞–Ї—В–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—О.

–Т–Є–љ–∞ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –±—Л–ї–∞ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Њ–і–љ–∞ – –≤–µ—А–∞ –≤–Њ –•—А–Є—Б—В–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞—О—Й–µ–µ –Х–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–µ –ї—О–±–≤–Є.

–°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Ж–µ–љ—Г –љ–∞—И –љ–∞—А–Њ–і –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є–ї –Ј–∞ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤–Є—П –±–µ–Ј –С–Њ–≥–∞ –Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є.

–С–µ–Ј–≤–Є–љ–љ—Л–µ –≤–µ—А–љ—Л–µ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤–Ј–Њ—И–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Г —Г–≤–Є–і–µ–≤ —З–µ—А–µ–Ј —Б–Њ—А–∞—Б–њ—П—В–Є–µ –•—А–Є—Б—В—Г –Х–≥–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є-–Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–µ —В—О—А—М–Љ—Л –Є –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А—П, —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –С–µ–ї–Њ–Љ–Њ—А–Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –≤–Ј–Њ—И–ї–Є –љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Г. –Ю –љ–Є—Е –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞.

–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –°–∞–Ј–Њ–љ–Њ–≤ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї —В–Њ—В –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ—А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–Љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Њ–Љ–∞ —Б –Є—Е –Љ–∞–ї–Њ–є –†–Њ–і–Є–љ–Њ–є. –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—В—А–∞—Б—В–Њ—В–µ—А–њ–µ—Ж –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II —Б –Р–≤–≥—Г—Б—В–µ–є—И–Є–Љ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж–∞ –Х–ї–Є—Б–∞–≤–µ—В–∞ –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –°–µ—А–≥–µ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Њ—В —А—Г–Ї —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–∞ –Ъ–∞–ї–∞–µ–≤–∞(+1905), —Б—В–∞–≤—И–∞—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є –°–Њ–±–Њ—А–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е. –Х—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ 20 –Є–Љ–µ–љ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–є, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –≤ —Б–Њ–љ–Љ–µ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –•–• —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П.

–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є, –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–∞ –Є –≤—Б–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–Њ–њ–µ–ї–Є «–Т–µ—З–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М» –≤—Б–µ –±–µ–Ј–≤–Є–љ–љ–Њ —Г–±–Є–µ–љ–љ—Л–Љ –ґ–µ—А—В–≤–∞–Љ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є.

–Э–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 500-—Е —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б 1918 –њ–Њ 1952 –≥–≥. —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. 176 –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ—Л –Ї –≤—Л—Б—И–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П - —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—Г. 18 –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ –ї–Є–Ї –µ —Б–≤—П—В—Л—Е –љ–∞ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є 2000 –≥–Њ–і–∞. –Ш—Е –Є–Љ–µ–љ–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ –°–Њ–±–Њ—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е: –¶–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞—Б—В–Њ—В–µ—А–њ—Ж—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –Є –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ, –њ—А–њ–Љ—З. –Х–ї–Є—Б–∞–≤–µ—В–∞, –°–Њ–ї–Є–≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Њ—В. –Ш–Њ—Б–Є—Д –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –Є–µ—А–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –і–Є–∞–Ї–Њ–љ –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ъ–∞—Б—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ш–Њ–∞–љ–љ –Я–µ—А–µ–±–∞—Б–Ї–Є–љ, —Б–≤. –∞—А—Е–Є–µ–њ. –Э–Є–Ї–Њ–і–Є–Љ (–Ъ—А–Њ—В–Ї–Њ–≤), —Б–≤—Й–Љ—З. –µ–њ. –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є (–Ф–Њ–±—А–Њ—Б–µ—А–і–Њ–≤), —Б–≤—Й–Љ—З. –µ–њ. –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є (–Ъ–∞—А–Љ–∞–Ј–Є–љ), —Б–≤. –µ–њ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є (–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є), —Б–≤—Й–Љ—З. –Є–µ—А–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є (–†–∞–Ј—Г–Љ–Њ–≤), –њ—А–Љ—З. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є (–Ы–µ–±–µ–і–µ–≤).

–Ю–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞: –£–љ–ґ–ї–∞–≥ (–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї.), –њ. –°–µ–ї–Є—Д–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ (–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї.), —Г—А–Њ—З. –°–∞–љ–і–Њ—А–Љ–Њ—Е (–†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –Ъ–∞—А–µ–ї–Є—П), –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ –С—Г—В–Њ–≤–Њ (–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї.).

–Ю–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞: –£–љ–ґ–ї–∞–≥ (–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї.), –њ. –°–µ–ї–Є—Д–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ (–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї.), —Г—А–Њ—З. –°–∞–љ–і–Њ—А–Љ–Њ—Е (–†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –Ъ–∞—А–µ–ї–Є—П), –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ –С—Г—В–Њ–≤–Њ (–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї.).

–Т—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ —П–≤–Є–ї–∞—Б—М —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ш–Я–Я–Ю, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П-–Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞ (–Ъ–У–Ш–Р–Ш–•–Ь–Ч) –Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞ –љ–Њ–≤–µ–є—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є (–У–Р–Э–Ш–Ъ–Ю).

–Я—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–µ–Љ –≤—Б–µ—Е, –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л.

–Т—Е–Њ–і —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є.

–Т—Е–Њ–і —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є.

–°–њ—А–∞–≤–Ї–Є –њ–Њ —В–µ–ї: 8(4942) 55-81-88/ 8.961-127-24-92

E-mail: –Р–і—А–µ—Б —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—З—В—Л –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ-–±–Њ—В–Њ–≤. –Ф–ї—П –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –∞–і—А–µ—Б–∞ –≤ –≤–∞—И–µ–Љ –±—А–∞—Г–Ј–µ—А–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ Javascript.

–§–Њ—В–Њ–Њ—В—З–µ—В —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є