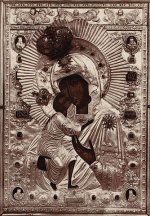

–§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є

27 –Љ–∞—А—В–∞ –≤—Б–µ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є, –≤—Б–µ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В—Л —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ—П—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М, –≤ 1613 –≥. –±—Л–ї –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –±–Њ—П—А–Є–љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤. –≠—В–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г –°–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є—О –љ–Њ–≤–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б—В—А–∞–љ–Њ–є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 300 –ї–µ—В.

27 –Љ–∞—А—В–∞ –≤—Б–µ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–Є, –≤—Б–µ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В—Л —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ—П—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М, –≤ 1613 –≥. –±—Л–ї –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –±–Њ—П—А–Є–љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤. –≠—В–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г –°–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є—О –љ–Њ–≤–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б—В—А–∞–љ–Њ–є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 300 –ї–µ—В.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Г–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ–≥–Њ —Б —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ч–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –Љ–∞—В—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞, –Ь–∞—А—Д–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞, –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е. –Ы–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –§–µ–Њ–і–Њ—А–Є—В –њ–Њ–і–љ—П–≤ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –∞ –Ї–µ–ї–∞—А—М –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–є –Я–∞–ї–Є—Ж—Л–љ –њ–Њ–і–љ—П–≤ –Є–Ї–Њ–љ—Г —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є —Б—Л–љ—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —О–љ—Л–є –±–Њ—П—А–Є–љ ¬Ђ–Є–Ј–±—А–∞–љ –Њ—В –С–Њ–≥–∞¬ї, —Б—В–∞—А–Є—Ж–∞ –≤–≤–µ—А–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –°–∞–Љ–Њ–є –¶–∞—А–Є—Ж—Л –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є, –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї. –Т –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є, –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, —З–µ–є –Њ–±—А–∞–Ј —Б—В–∞–ї –Њ—Б–Њ–±–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е. –° —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є—Б—М –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–µ —Е–Њ–і—Л –≤ –і–µ–љ—М –Я—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–љ–Є—Ж—Л (—Б–≤. –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л) –≤ –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –∞ 29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°–њ–∞—Б–∞ –љ–∞ –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ (–Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —П–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ 1259 –≥.) –° –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –≤ —З–µ—Б—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –°—В—А–∞—В–Є–ї–∞—В–∞. –Ч–∞—В–µ–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ –±—Л–ї –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ (–Є–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є), –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —Б –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М —З—В–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–∞–Љ–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –§–µ–Њ–і–Њ—А–∞, –Ї—Г–і–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞. –Я–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –Ї–љ—П–Ј—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–∞ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–є —А–Є–Ј–Њ–є - –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–њ—Г–і–∞ –≤–µ—Б–Њ–Љ. –Ю–љ –±—Л–ї —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–∞–Љ–Є, —П—Е–Њ–љ—В–∞–Љ–Є –Є–Ј—Г–Љ—А—Г–і–∞–Љ–Є, —А—Г–±–Є–љ–∞–Љ–Є –Є –і—А. –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –∞–ї—В–∞—А–µ–Љ –±—Л–ї –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –љ–µ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –∞ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П вАУ –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞. –Т —Б–Њ–±–Њ—А–љ–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ, —Б 1825 –≥. —Б—В–∞–≤—И–Є–Љ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Є–Ї–Њ–љ–∞ —Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ 1929 –≥. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –≤ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –љ–∞ –Ъ–∞—В–Ї–Є–љ–Њ–є –≥–Њ—А–µ (—Г–ї. –У–Њ—А–љ–∞—П) –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —В–∞–Љ –і–Њ 1944–≥. –Т —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –≤ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ-–Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –љ–∞ –Ы–∞–≤—А—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, —П–≤–ї—П–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –° –∞–њ—А–µ–ї—П 1964 –≥., –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –љ–∞ –Э–Є–ґ–љ–µ–є –Ф–µ–±—А–µ, –Њ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Н—В–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ. –Т 1990 –≥. –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є, 29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–є —Е–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ—И–µ–ї –Є–Ј –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ї —Е—А–∞–Љ—Г –°–њ–∞—Б–∞ –љ–∞ –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —Г–ґ–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. 18 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1991 –≥. –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П —Б–≤—П—В—Л–љ—П –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –≤ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б—М–Є–љ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А, –≥–і–µ –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б–µ–є—З–∞—Б.