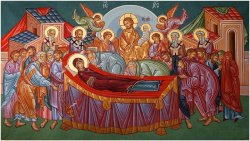

28 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л

–Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –±—Л–ї–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ–Є —П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є: –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, –≥–і–µ –љ–∞ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Я—А–µ—З–Є—Б—В–∞—П, —П–≤–Є–ї—Б—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —Б –∞–љ–≥–µ–ї–∞–Љ–Є –Є —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є, –Є –њ—А–Є–љ—П–ї –і—Г—И—Г –Ь–∞—В–µ—А–Є –°–≤–Њ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–µ–ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –±—Л —Г—Б–љ—Г–ї–∞ —Б–љ–Њ–Љ (—Г—Б–њ–µ–љ–Є–µ). –Я–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –њ—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–µ —В–µ–ї–Њ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤ –њ–µ—Й–µ—А—Г, –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Л –Є —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –ї—О–і–Є –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –µ–µ –≤—Е–Њ–і –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –Є —В—А–Є –і–љ—П –љ–µ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ—В –≥—А–Њ–±–∞, –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ї—П—Б—М.

–Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –±—Л–ї–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ–Є —П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є: –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, –≥–і–µ –љ–∞ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Я—А–µ—З–Є—Б—В–∞—П, —П–≤–Є–ї—Б—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —Б –∞–љ–≥–µ–ї–∞–Љ–Є –Є —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є, –Є –њ—А–Є–љ—П–ї –і—Г—И—Г –Ь–∞—В–µ—А–Є –°–≤–Њ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–µ–ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –±—Л —Г—Б–љ—Г–ї–∞ —Б–љ–Њ–Љ (—Г—Б–њ–µ–љ–Є–µ). –Я–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –њ—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–µ —В–µ–ї–Њ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤ –њ–µ—Й–µ—А—Г, –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Л –Є —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –ї—О–і–Є –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –µ–µ –≤—Е–Њ–і –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –Є —В—А–Є –і–љ—П –љ–µ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ—В –≥—А–Њ–±–∞, –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ї—П—Б—М.

–Э–∞ —В—А–µ—В–Є–є –і–µ–љ—М, –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –§–Њ–Љ—Л, –љ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є, –µ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞ –њ–µ—Й–µ—А–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П —В–µ–ї—Г –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –Ъ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є—О –≤—Б–µ—Е, —В–µ–ї–∞ –≤ –њ–µ—Й–µ—А–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ вАУ —В–∞–Љ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –ї–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Х–µ –≤–µ—А—Е–љ—П—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –і–љ—П, –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Л –±—Л–ї–Є —Г—В–µ—И–µ–љ—Л —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О –∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Є —Б–Є—П—О—Й—Г—О –љ–µ–Є–Ј—А–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤–Њ–є. –Я—А–µ—З–Є—Б—В–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Є–Љ: ¬Ђ–†–∞–і—Г–є—В–µ—Б—М! вАУ –Є–±–Њ –ѓ —Б –≤–∞–Љ–Є –≤–Њ –≤—Б–µ –і–љ–Є¬ї.

–Т–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –£—Б–њ–µ–љ–Є–µ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л вАУ –љ–µ –њ–Њ–≤–Њ–і –і–ї—П –њ–µ—З–∞–ї–Є, –∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї. –Т–µ–і—М ¬Ђ—Б –≤–∞–Љ–Є¬ї вАУ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ –Ю–љ–∞ –Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–∞–Љ–Є —В–Њ–ґ–µ ¬Ђ–≤–Њ –≤—Б–µ –і–љ–Є¬ївА¶

–Т–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –£—Б–њ–µ–љ–Є–µ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л вАУ –љ–µ –њ–Њ–≤–Њ–і –і–ї—П –њ–µ—З–∞–ї–Є, –∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї. –Т–µ–і—М ¬Ђ—Б –≤–∞–Љ–Є¬ї вАУ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ –Ю–љ–∞ –Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–∞–Љ–Є —В–Њ–ґ–µ ¬Ђ–≤–Њ –≤—Б–µ –і–љ–Є¬ївА¶

–Ь–Є—А–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–Њ–є –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –µ–µ –≤ –≥—А–Њ–±–µ, –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ, –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Г—З–Є—В –љ–∞—Б, —З—В–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П, –∞ –ї–Є—И—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ –Њ—В —В–ї–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Ї –≤–µ—З–љ–Њ–Љ—Г –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є—О. –Т —Г—Б–њ–µ–љ–Є–Є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –і–∞–љ–љ–Њ–µ –µ–є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б—И–Є–Љ –Є–Ј –≥—А–Њ–±–∞ вАУ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є –Є—В–Њ–≥ –Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –і–µ–ї. –£ –≥—А–Њ–±–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ –≤—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М –µ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П: –Ї–ї–µ–≤–µ—В–∞ —Б–Љ–Њ–ї–Ї–∞–µ—В, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–∞–µ—В—Б—П, –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М –Є –њ—А–∞–≤–і–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤—Г–µ—В. ¬Ђ–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ–Њ–є –Я–∞—Б—Е–Њ–є¬ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –†—Г—Б–Є, –Є–±–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ–µ —Г—Б–њ–µ–љ–Є–µ –С–Њ–ґ–Є—П –Ь–∞—В–µ—А—М —Б—В–∞–ї–∞ –µ—Й–µ –±–ї–Є–ґ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ч–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—Ж–∞ –£—Б–µ—А–і–љ–∞—П¬ї –њ–µ—А–µ–і –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ –Ј–∞ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б.

–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В.

–Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞, –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –†—Г–±—Ж–Њ–≤–Њ, –Ъ–∞–і—Л–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Х–ї–Ї–Є–љ–Њ, —Б. –Ь–Є—Е–∞–ї–Є, –Э–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Я–µ—З–µ–љ–Ї–Є–љ–Њ, –®–∞—А—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –У—Г—Б—В–Њ–Љ–µ—Б–Њ–≤–Њ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–Њ-–У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–µ–≤–Њ-–£–љ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є, –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –Ґ–µ—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞, –°—Г–і–Є—Б–ї–∞–≤–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –†—Г–±—Ж–Њ–≤–Њ, –Ъ–∞–і—Л–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Х–ї–Ї–Є–љ–Њ, —Б. –Ь–Є—Е–∞–ї–Є, –Э–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –Я–µ—З–µ–љ–Ї–Є–љ–Њ, –®–∞—А—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Б. –У—Г—Б—В–Њ–Љ–µ—Б–Њ–≤–Њ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–Њ-–У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–µ–≤–Њ-–£–љ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є, –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –Ґ–µ—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–µ–ї–µ –Ъ–∞—З–∞–ї–Њ–≤–Њ- —П—А–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –≤ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–µ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ—З–µ—В–∞—О—Й–∞—П –њ—А–Є—С–Љ—Л –Є —Д–Њ—А–Љ—Л –±–∞—А–Њ–Ї–Ї–Њ —Б —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є –і–Њ–њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–і—З–µ—Б—В–≤–∞. –°—В–Њ–Є—В —Е—А–∞–Љ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ —Б–µ–ї–∞, —Г–ї–Є—Ж–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—О. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —Б –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —А–µ–ї—М–µ—Д –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–љ–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї —О–≥—Г, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —А.–Ъ–∞—З–∞–ї–Ї–Є.

–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —Е—А–∞–Љ –≤ –Ъ–∞—З–∞–ї–Њ–≤–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ 1628 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —Б–µ–ї–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є –і–≤–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л (–ї–µ—В–љ—П—П) –Є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –≤–Љ—З. –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ (–Ј–Є–Љ–љ—П—П). –Т 80-–µ –≥–Њ–і—Л 18 –≤–µ–Ї–∞ –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ —Е—А–∞–Љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤—Л–є —Б —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є, –Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ—Л–є –≤ 1785 –≥. –Т —Е—А–∞–Љ–µ —Н—В–Њ–Љ –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М —В—А–Є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞: –≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–µ 1) –≤ —З–µ—Б—В—М –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –≤ —В—С–њ–ї–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є 2) –њ—А–∞–≤—Л–є - –≤ —З–µ—Б—В—М –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, 3) –ї–µ–≤—Л–є - –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—В. –Э–Є–Ї–Њ–ї—Л. –Ю–≥—А–∞–і–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ —Б–µ—А. 19 –≤. –У–ї–∞–≤—Л —Е—А–∞–Љ–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–µ—А—Е–љ–Є–є —П—А—Г—Б –Є —И–∞—В—С—А –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –≤ –Ї–Њ–љ. 19 - –љ–∞—З. 20 –≤–≤. –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л –ї–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ.

–Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б—В–Њ–ї–њ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞, –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≤ –њ–ї–∞–љ–µ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є –Є —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є. –Ф–≤—Г—Б–≤–µ—В–љ—Л–є —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї —Е—А–∞–Љ–∞ —Г–≤–µ–љ—З–∞–љ –њ—П—В—М—О –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–≥—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –±–∞—А–∞–±–∞–љ–∞–Љ–Є —Б –ї—Г–Ї–Њ–≤–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є; —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –±–∞—А–∞–±–∞–љ - —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є, —Г–≥–ї–Њ–≤—Л–µ - –≥–ї—Г—Е–Є–µ. –Я—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є –≤ –њ–ї–∞–љ–µ –∞–ї—В–∞—А–љ—Л–є –≤—Л—Б—В—Г–њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –∞–њ—Б–Є–і–Њ–є. –Т—Л—В—П–љ—Г—В–∞—П –њ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б–Є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —И–Є—А–µ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞. –Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–∞—П—Б—П –≥—А—Г–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є—П–Љ–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –љ–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ–ї–∞–љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –і–≤—Г—Е—К—П—А—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–њ–∞ –Є —И–∞—В—А–∞, –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –ї—Г–Ї–Њ–≤–Є—З–љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–є. –Э–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Є —Б–≤–Њ–і–µ —Е—А–∞–Љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–ї–Њ—Е–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ—Л–µ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –Љ–∞—Б–ї—П–љ–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, 2-–є –њ–Њ–ї. 19 –≤–µ–Ї–∞.

–Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –њ—П—В–Є–≥–ї–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б—В–Њ–ї–њ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞, –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≤ –њ–ї–∞–љ–µ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є –Є —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є. –Ф–≤—Г—Б–≤–µ—В–љ—Л–є —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї —Е—А–∞–Љ–∞ —Г–≤–µ–љ—З–∞–љ –њ—П—В—М—О –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–≥—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –±–∞—А–∞–±–∞–љ–∞–Љ–Є —Б –ї—Г–Ї–Њ–≤–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є; —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –±–∞—А–∞–±–∞–љ - —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є, —Г–≥–ї–Њ–≤—Л–µ - –≥–ї—Г—Е–Є–µ. –Я—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є –≤ –њ–ї–∞–љ–µ –∞–ї—В–∞—А–љ—Л–є –≤—Л—Б—В—Г–њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –∞–њ—Б–Є–і–Њ–є. –Т—Л—В—П–љ—Г—В–∞—П –њ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б–Є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —И–Є—А–µ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–∞. –Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–∞—П—Б—П –≥—А—Г–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є—П–Љ–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –љ–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ–ї–∞–љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –і–≤—Г—Е—К—П—А—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–њ–∞ –Є —И–∞—В—А–∞, –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –ї—Г–Ї–Њ–≤–Є—З–љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–є. –Э–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Є —Б–≤–Њ–і–µ —Е—А–∞–Љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–ї–Њ—Е–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ—Л–µ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –Љ–∞—Б–ї—П–љ–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, 2-–є –њ–Њ–ї. 19 –≤–µ–Ї–∞.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Н—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –љ–∞ —Б–ї–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –Њ—В 6 –Љ–∞—А—В–∞ 1941 –≥. –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–±–ї–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ 18 –Љ–∞—А—В–∞ 1941 –≥. —Г—В–≤–µ—А–і–Є–ї —Н—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 1942 –≥. —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –Њ–±—Й–Є–љ–∞ —Б–µ–ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П –Ј–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є —Б—Г–Љ–µ–ї–∞ –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –љ—С–Љ –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1943 –≥. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ: —Г–ґ–µ 28 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1949 –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Т 1951 –≥. –Ј–і–∞–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј—Г –Є–Љ. –Т.–Ь. –Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і –Ј–µ—А–љ–Њ—Б–Ї–ї–∞–і. –Т 1969 –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–є–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–±–ї–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–ї–Њ–Љ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є "–љ–∞ —Б—В—А–Њ–є–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л". –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞; —Е—А–∞–Љ –≤ –Ъ–∞—З–∞–ї–Њ–≤–µ, —А—Г–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Є –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–є, —Б—В–Њ–Є—В –Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ...

–•—А–∞–Љ –љ–∞—З–∞–ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ 2008 –≥–Њ–і—Г. 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2017 –≥. –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П, —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –Є–µ—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (–Р–≤–і–µ–µ–≤), –Ї–ї–Є—А–Є–Ї –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ. –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≥.–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л.

–•—А–∞–Љ –љ–∞—З–∞–ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ 2008 –≥–Њ–і—Г. 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2017 –≥. –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П, —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –Є–µ—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (–Р–≤–і–µ–µ–≤), –Ї–ї–Є—А–Є–Ї –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ. –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≥.–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Љ—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А, –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ 1934 –≥. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVI –≤. –£–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ —Д—А–µ—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М XVII –≤. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –µ–≥–Њ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —В–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –∞–ї—В–∞—А—М –±—Л–ї –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–µ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї (–Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е), –∞ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А вАУ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–Є, –≥–і–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є. –Т –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ, —Б—В–∞–≤—И–µ–Љ –≤ 1835 –≥. –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ, –≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Н—В–∞ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ 1929 –≥. –Т –љ–µ–Љ —В–∞–Ї –ґ–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤–Ї–ї–∞–і—Л –ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Є–Ј –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Љ–µ–є, –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П —Г—В–≤–∞—А—М. –°–Њ–±–Њ—А –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е: —Ж–∞—А—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ (1619–≥.), –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ II (1767–≥.), –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I(1834–≥.), –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А II (1858–≥.) –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А III (1881–≥.), –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–Є (1913–≥.). –Э–∞ –±–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б—В–µ–љ–∞—Е —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л вАУ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П 1812 –≥. –Є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –і—А—Г–ґ–Є–љ, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ 1855-56–≥–≥. –Т 1929 –≥. –Ї—А–µ–Љ–ї—С–≤—Б–Ї–Є–µ —Е—А–∞–Љ—Л –±—Л–ї–Є. –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л, –≤ 1934 –≥. вАФ —Б–љ–µ—Б–µ–љ—Л.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Љ—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є: —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 1937 –≥. —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –Э–Њ–≤–Њ—Г—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Т–µ—В–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Т. –Ш. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–С–µ—А–µ–ґ–Ї–Є –Ь. –Я. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –°—В–∞–є–љ–Њ–≤–Њ –Р–љ—В—А–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Я. –Ъ. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –Ъ–∞—А—Ж–µ–≤–Њ –°–Њ–ї–Є–≥–∞—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Ш. –§. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Љ—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є: —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 1937 –≥. —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –Э–Њ–≤–Њ—Г—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Т–µ—В–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Т. –Ш. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–С–µ—А–µ–ґ–Ї–Є –Ь. –Я. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –°—В–∞–є–љ–Њ–≤–Њ –Р–љ—В—А–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Я. –Ъ. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –Ъ–∞—А—Ж–µ–≤–Њ –°–Њ–ї–Є–≥–∞—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞ –Ш. –§. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Т –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –љ–∞—И–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Њ–≤, –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є. –Ч–µ–Љ–ї—П–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е –†–Њ—Б—Б–Є—О —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ–Є —В—А—Г–і–∞–Љ–Є –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –і–ї—П –±–ї–∞–≥–∞ –Ю—В—З–Є–Ј–љ—Л –Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П.

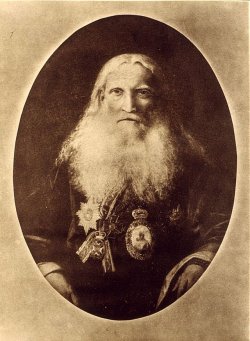

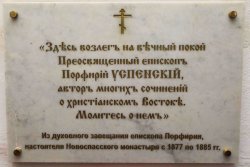

–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є–є (–£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є) вАУ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤–µ–і, –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Њ–ї–Њ–≥ –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ю–љ –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –≤ –∞—А—Е–Є–≤—Л –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –Є –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ–Є –∞–Ї—В–∞–Љ–Є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ф–Њ–Ї—В–Њ—А –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –Ь–∞—А—З–µ–љ–Ї–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

¬Ђ–С–µ–Ј –њ—А–∞–≤–і—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –µ—Б—В—М –њ–Њ—В–µ—И–љ–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞, –∞ —Б –љ–µ—О –Њ–љ–∞ вАУ –і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ¬ї.–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є–є (–£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є)

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1804 –≥. –≤ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –њ—А–Є—З–µ—В–љ–Є–Ї–∞. –Ш–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –Т 1829 —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї—Г—О –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О (–Ї—Г—А—Б VIII). –Т 1831 –±—Л–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –†–Є—И–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–µ—П. –°–њ—Г—Б—В—П –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞. –Т 1838 –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –•–µ—А—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –Т 1840 –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Т–µ–љ–µ. –Т 1842 –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ, –≥–і–µ —Б 1847 —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—Б—Б–Є–Є. –°–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –≤ 1845 –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є —Б –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ–Є —Ж–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞ –Р—Д–Њ–љ –Є –°–Є–љ–∞–є. –Т 1865 —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –І–Є–≥–Є—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є—П –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є. –Т 1877 –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –°–Є–љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Л —Б –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Э–Њ–≤–Њ—Б–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ. –Э–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –≤ 1878. –Я—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й. –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є–є –Є–Љ–µ–ї —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –њ–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–і–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –µ–Љ—Г –≤ 1869 –≥. –Њ—В –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Э–Њ–≤–Њ—Б–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ.

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1804 –≥. –≤ –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –њ—А–Є—З–µ—В–љ–Є–Ї–∞. –Ш–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –Т 1829 —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї—Г—О –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О (–Ї—Г—А—Б VIII). –Т 1831 –±—Л–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –†–Є—И–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–µ—П. –°–њ—Г—Б—В—П –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞. –Т 1838 –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –•–µ—А—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –Т 1840 –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Т–µ–љ–µ. –Т 1842 –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ, –≥–і–µ —Б 1847 —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—Б—Б–Є–Є. –°–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –≤ 1845 –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є —Б –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ–Є —Ж–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞ –Р—Д–Њ–љ –Є –°–Є–љ–∞–є. –Т 1865 —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –І–Є–≥–Є—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є—П –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є. –Т 1877 –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –°–Є–љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Л —Б –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Э–Њ–≤–Њ—Б–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ. –Э–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –≤ 1878. –Я—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й. –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є–є –Є–Љ–µ–ї —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –њ–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–і–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –µ–Љ—Г –≤ 1869 –≥. –Њ—В –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Э–Њ–≤–Њ—Б–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ.

–Т –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –µ–≥–Њ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —В—А—Г–і—Л, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є: –Р—Д–Њ–љ¬ї, –≤ —В—А–µ—Е —З–∞—Б—В—П—Е (–Ъ–Є–µ–≤, 1887), ¬Ђ–Я–µ—А–≤–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –°–Є–љ–∞–є—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М¬ї (–°–Я–±., 1856), ¬Ђ–Я–µ—А–≤–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є –Є —Б–Ї–Є—В—Л¬ї (–Ъ–Є–µ–≤, 1877; –Ь., 1881), ¬ЂB—В–Њ—А–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є –Є —Б–Ї–Є—В—Л¬ї (–Ь., 1880), ¬Ђ–Р—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–љ–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є¬ї (–Ь., 1885), ¬Ђ–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї: –Х–≥–Є–њ–µ—В –Є –°–Є–љ–∞–є вАФ –≤–Є–і—Л, –Њ—З–µ—А–Ї–Є, –њ–ї–∞–љ—Л –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є¬ї (1857) –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є—В—М –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є —Б—В–∞—В—М–Є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –±–Є–±–ї–µ–Є—Б—В–Є–Ї—Г –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О, –≥–Є–Љ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б–Є, –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –Є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Ї—Г.

–Т –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –µ–≥–Њ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —В—А—Г–і—Л, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є: –Р—Д–Њ–љ¬ї, –≤ —В—А–µ—Е —З–∞—Б—В—П—Е (–Ъ–Є–µ–≤, 1887), ¬Ђ–Я–µ—А–≤–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –°–Є–љ–∞–є—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М¬ї (–°–Я–±., 1856), ¬Ђ–Я–µ—А–≤–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є –Є —Б–Ї–Є—В—Л¬ї (–Ъ–Є–µ–≤, 1877; –Ь., 1881), ¬ЂB—В–Њ—А–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є –Є —Б–Ї–Є—В—Л¬ї (–Ь., 1880), ¬Ђ–Р—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–љ–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є¬ї (–Ь., 1885), ¬Ђ–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї: –Х–≥–Є–њ–µ—В –Є –°–Є–љ–∞–є вАФ –≤–Є–і—Л, –Њ—З–µ—А–Ї–Є, –њ–ї–∞–љ—Л –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є¬ї (1857) –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є—В—М –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є —Б—В–∞—В—М–Є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –±–Є–±–ї–µ–Є—Б—В–Є–Ї—Г –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О, –≥–Є–Љ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б–Є, –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –Є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Ї—Г.

–£–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —В–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є–є —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ:

- –У—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞ —Б –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Є–Ї–∞, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є —Б–≤—П—В—Л–Љ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ–Њ–Љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–є –≤ –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞—Е –Я—А–Њ—В–∞—В–∞, –Т–∞—В–Њ–њ–µ–і–∞, –Я–∞–љ—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤ –Ъ—Г—В–ї—Г–Љ—Г—И–∞.

- –Я—А–Њ—Б–Њ–і–Є–є–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є –љ–∞ –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—П—Е –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Є –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–Њ–≤ —Б –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є—Е –Є —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є—Е.

- –У—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Х–≤—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Њ–љ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ VII –≤–µ–Ї–∞ —Б 13-—О –Ј–∞–∞–Љ–≤–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ–Є –≤ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ, —Б 10-—О —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ–Є –≤–Њ –і–љ–Є –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П, –Я—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–љ–Є—Ж—Л –Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ы–∞–Ј–∞—А—П.

- –Ш—А–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Є–љ–∞–є—Б–Ї–Є–µ VII –≤–µ–Ї–∞ –Є —Б–Є—Ж–Є–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –Х—Б—Д–Є–≥–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞ –Р—Д–Њ–љ–µ.

- –У—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Э–Њ—В–љ—Л–є –Њ–±–Є—Е–Њ–і, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–µ –і–ї—П –љ–∞—Б –љ–Њ—В—Л –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–∞—И–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–Њ–±–Є—Е–Њ–і–љ—Л–µ –љ–Њ—В—Л, –∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є–µ–Љ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–Њ—В—Л –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ—Л –≤ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –≤—В–Њ—А–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ ¬Ђ–Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –Р—Д–Њ–љ—Г¬ї.

- –°–Є–љ–∞–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П V –≤–µ–Ї–∞, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –°–Є–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –≤ 1845 –≥.

–Ґ–∞–Ї–Њ–≤—Л –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В–µ–ї—П –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–њ—Л—В–∞.

–Х—Й–µ –њ—А–Є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є–Љ—П –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є—П –±—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –≤ —Г—З–µ–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –Ш –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л, —В–Њ —Н—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —В–µ–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –µ–≥–Њ —В—А—Г–і—Л –Є–Ј-–Ј–∞ —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є —Б–≤–µ—В —З–µ—А–µ–Ј 20вАФ30 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –њ–µ—З–∞—В–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤. –Ш —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤ —А—П–і–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –њ–Њ –Њ—В–Ј—Л–≤—Г –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Э.–Я.–Ъ–Њ–љ–і–∞–Ї–Њ–≤–∞, –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є–є –њ—А–µ–≤–Ј–Њ—И–µ–ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е –≤ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Г –Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –Є—Е –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є —Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є.

–Т—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ—П—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О, —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ш—Б—В–Є–љ–µ –Є –≥–Њ—А—П—З–µ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г.–Ю –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –Я—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є—П –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ш–Њ–∞–љ–љ: ¬Ђ–Ъ—В–Њ —З–Є—В–∞–ї –µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—К–µ–Љ–Є—Б—В—Л–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П, —В–Њ—В –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–∞–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—В–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П —В–Њ–љ–Ї–Њ—О –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ—О –љ–Є—В—М—О –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–µ–є—И–∞—П –љ–µ–Њ—Б–ї–∞–±–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –†–Њ–і–Є–љ–µ –Ї–∞–Ї –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О –Ї–∞–Ї —Б—Л–љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –У–і–µ –±—Л –Њ–љ –љ–Є –±—Л–ї, —З–µ–Љ –±—Л –Њ–љ –љ–Є –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В, –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, –µ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї—М, –µ–≥–Њ –і—Г—И–∞ –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є –і–ї—П –¶–µ—А–Ї–≤–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –њ—З–µ–ї–∞ —Б —Ж–≤–µ—В–Њ–≤, –њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є —Г—Б–ї–∞–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ–Ї –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г—З–µ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш–Љ–µ–≤—И–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ—Б—В–Є —Б –љ–Є–Љ –±–µ—Б–µ–і—Г –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л: –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї —Д–Є–Ј–Є–Ї—Г –Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Г, –Є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Г, –Є —П–Ј—Л–Ї–Є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є, –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Г—О –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, –Є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є. –Э–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П —Г –љ–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Ж–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, —Б–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –°–≤—П—В–Њ–є –С–Є–±–ї–Є–Є –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –µ–µ –±—Л–ї–Є –ї—О–±–Є–Љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є¬ї (¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є¬ї, 1885, вДЦ 18, —Б. 324).

–Т—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ—П—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О, —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ш—Б—В–Є–љ–µ –Є –≥–Њ—А—П—З–µ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г.–Ю –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –Я—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ—А—Д–Є—А–Є—П –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ш–Њ–∞–љ–љ: ¬Ђ–Ъ—В–Њ —З–Є—В–∞–ї –µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—К–µ–Љ–Є—Б—В—Л–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П, —В–Њ—В –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–∞–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—В–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П —В–Њ–љ–Ї–Њ—О –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ—О –љ–Є—В—М—О –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–µ–є—И–∞—П –љ–µ–Њ—Б–ї–∞–±–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –†–Њ–і–Є–љ–µ –Ї–∞–Ї –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О –Ї–∞–Ї —Б—Л–љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –У–і–µ –±—Л –Њ–љ –љ–Є –±—Л–ї, —З–µ–Љ –±—Л –Њ–љ –љ–Є –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В, –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, –µ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї—М, –µ–≥–Њ –і—Г—И–∞ –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є –і–ї—П –¶–µ—А–Ї–≤–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –њ—З–µ–ї–∞ —Б —Ж–≤–µ—В–Њ–≤, –њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є —Г—Б–ї–∞–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ–Ї –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г—З–µ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш–Љ–µ–≤—И–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ—Б—В–Є —Б –љ–Є–Љ –±–µ—Б–µ–і—Г –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л: –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї —Д–Є–Ј–Є–Ї—Г –Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Г, –Є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Г, –Є —П–Ј—Л–Ї–Є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є, –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Г—О –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, –Є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є. –Э–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П —Г –љ–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Ж–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, —Б–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –°–≤—П—В–Њ–є –С–Є–±–ї–Є–Є –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –µ–µ –±—Л–ї–Є –ї—О–±–Є–Љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є¬ї (¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є¬ї, 1885, вДЦ 18, —Б. 324).

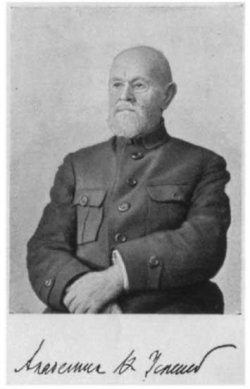

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–∞, —Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–љ–Є—Б—В, –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥, —Б–ї–∞–≤–Є—Б—В. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –њ–Њ–љ–Њ–Љ–∞—А—П –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ: –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ (1854-1860), –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—П (1866 –≥.). –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –µ–≥–Њ –≤–ї–µ–Ї–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –љ–∞—Г–Ї–Њ–є. –Я–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Т.–Ш. –Ы–∞–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ъ.–Э. –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤ вАУ –†—О–Љ–Є–љ. –Т —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ–і–∞—Е —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –Ъ. –ѓ. –Ы—О–≥–µ–±–Є–ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–≤–µ–ї –µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–ї –њ–µ—А–≤—Г—О —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г: ¬Ђ–Я–µ—А–≤—Л–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–µ¬ї, –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–µ–Љ–Є–µ–є –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–∞ –Є –Ь–µ—Д–Њ–і–Є—П. –Х–≥–Њ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –њ—А–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –і–ї—П –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–≤–∞–љ–Є—О. –Т 1874 –≥. –Ј–∞—Й–Є—В–Є–ї –Љ–∞–≥–Є—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О ¬Ђ–Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Р–Ї–Њ–Љ–Є–љ–∞—В –Є–Ј –•–Њ–љ¬ї. –° 1874 –і–Њ 1894 –≥. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ. –Ф–ї—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–љ–Є—Б—В–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ–Є. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –≥—А—Г–њ–њ—Г –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–≤-–Є—Б¬≠—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –Є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ вАФ –Э. –Я. –Ъ–Њ–љ–і–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Э. –§. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Ж–µ–≤–∞, –Р. –Ш. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –§. –Ъ. –С—А—Г–љ–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е. –° —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Г—З–µ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –Є —О–≥–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ; —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Г –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ї–µ–Ї—Ж–Є—П –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ: ¬Ђ–Ю –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –≤ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї. –Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є (–≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О –Є –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О). –Т 1879 –≥. –Ј–∞—Й–Є—В–Є–ї –і–Њ–Ї—В–Њ—А—Б–Ї—Г—О –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О ¬Ђ–Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї, —Б—В–∞–≤—И–µ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Т 1890 –≥. —Б—В–∞–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–µ–Ї—Ж–Є—О, —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ –µ–≥–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —Б 1894 –і–Њ 1914 –≥.; –Њ–љ –ґ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є –љ–µ–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї вАФ ¬Ђ–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ

¬Ђ–Я–µ—А–≤—Л–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–µ¬ї, –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–µ–Љ–Є–µ–є –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–∞ –Є –Ь–µ—Д–Њ–і–Є—П. –Х–≥–Њ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –њ—А–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –і–ї—П –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–≤–∞–љ–Є—О. –Т 1874 –≥. –Ј–∞—Й–Є—В–Є–ї –Љ–∞–≥–Є—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О ¬Ђ–Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Р–Ї–Њ–Љ–Є–љ–∞—В –Є–Ј –•–Њ–љ¬ї. –° 1874 –і–Њ 1894 –≥. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ. –Ф–ї—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–љ–Є—Б—В–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ–Є. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –≥—А—Г–њ–њ—Г –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–≤-–Є—Б¬≠—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –Є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ вАФ –Э. –Я. –Ъ–Њ–љ–і–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Э. –§. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Ж–µ–≤–∞, –Р. –Ш. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –§. –Ъ. –С—А—Г–љ–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е. –° —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Г—З–µ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –Є —О–≥–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ; —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Г –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ї–µ–Ї—Ж–Є—П –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ: ¬Ђ–Ю –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –≤ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї. –Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є (–≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О –Є –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О). –Т 1879 –≥. –Ј–∞—Й–Є—В–Є–ї –і–Њ–Ї—В–Њ—А—Б–Ї—Г—О –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О ¬Ђ–Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї, —Б—В–∞–≤—И–µ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Т 1890 –≥. —Б—В–∞–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–µ–Ї—Ж–Є—О, —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ –µ–≥–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —Б 1894 –і–Њ 1914 –≥.; –Њ–љ –ґ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є –љ–µ–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї вАФ ¬Ђ–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ  –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –≤ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, –Њ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є —В–∞–±–µ–ї–Є –Њ —А–∞–љ–≥–∞—Е, –Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е –Є —В. –њ.) –Є –Њ—В—З–µ—В–Њ–≤ –Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є –Є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Є —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є, –У—А–µ—Ж–Є–Є –Є –°–µ—А–±–Є–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї –±—Л–ї–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–∞ –і—А–µ–≤–љ—П—П —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –С–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –Р–±–Њ–±–∞-–Я–ї–Є—Б–Ї–∞. –Т 1900 –≥. —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–Є–љ–∞—А–љ—Л–Љ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Њ–Љ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї —Б–≤–µ—А—Е —И—В–∞—В–∞. –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—О –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –° 1914 –≥. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞–ї –ґ–Є—В—М –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≤ –Ґ—А–∞–њ–µ–Ј—Г–љ–і–µ, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –≤ 1916-1917 –≥–≥. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Т 1921 –≥. —Б—В–∞–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –° 1922 –і–Њ 1927 –≥. –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ. –Т 1928 –≥. —Б—В–∞–ї –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –С–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Р–Э. –Т –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е (–±–Њ–ї–µ–µ 200) –Є–Љ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–∞–ґ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —О–ґ–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ-–љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Є–Ј—Г—З–µ–љ—Л –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, –љ–Њ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±—А–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, –Є–Љ –±—Л–ї–Є –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –Є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –Є —О–ґ–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є –Є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ X –≤., —А–µ—З–Є –Э–Є–Ї–Є—В—Л –•–Њ–љ–Є–∞—В–∞, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –±–Њ—А—М–±—Л –±–Њ–ї–≥–∞—А –Ј–∞ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XII –≤., —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Е–∞—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є–µ–≤. –Ф–µ–ї–Њ–Љ –≤—Б–µ–є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В–∞–ї–∞ —В—А—С—Е—В–Њ–Љ–љ–∞—П ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є¬ї, –љ–∞–і –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –±–Њ–ї–µ–µ 25 –ї–µ—В. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–Ї–ї–∞–і –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–љ–µ—Б –≤ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-–≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є.

–њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –≤ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, –Њ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є —В–∞–±–µ–ї–Є –Њ —А–∞–љ–≥–∞—Е, –Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е –Є —В. –њ.) –Є –Њ—В—З–µ—В–Њ–≤ –Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є –Є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Є —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є, –У—А–µ—Ж–Є–Є –Є –°–µ—А–±–Є–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї –±—Л–ї–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–∞ –і—А–µ–≤–љ—П—П —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –С–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –Р–±–Њ–±–∞-–Я–ї–Є—Б–Ї–∞. –Т 1900 –≥. —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–Є–љ–∞—А–љ—Л–Љ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Њ–Љ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї —Б–≤–µ—А—Е —И—В–∞—В–∞. –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—О –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –° 1914 –≥. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞–ї –ґ–Є—В—М –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≤ –Ґ—А–∞–њ–µ–Ј—Г–љ–і–µ, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –≤ 1916-1917 –≥–≥. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Т 1921 –≥. —Б—В–∞–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –° 1922 –і–Њ 1927 –≥. –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ. –Т 1928 –≥. —Б—В–∞–ї –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –С–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Р–Э. –Т –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е (–±–Њ–ї–µ–µ 200) –Є–Љ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–∞–ґ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —О–ґ–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ-–љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Є–Ј—Г—З–µ–љ—Л –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, –љ–Њ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±—А–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, –Є–Љ –±—Л–ї–Є –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –Є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –Є —О–ґ–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є –Є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ X –≤., —А–µ—З–Є –Э–Є–Ї–Є—В—Л –•–Њ–љ–Є–∞—В–∞, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –±–Њ—А—М–±—Л –±–Њ–ї–≥–∞—А –Ј–∞ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XII –≤., —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Е–∞—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є–µ–≤. –Ф–µ–ї–Њ–Љ –≤—Б–µ–є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В–∞–ї–∞ —В—А—С—Е—В–Њ–Љ–љ–∞—П ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є¬ї, –љ–∞–і –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –±–Њ–ї–µ–µ 25 –ї–µ—В. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–Ї–ї–∞–і –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–љ–µ—Б –≤ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-–≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є.

–°–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П:

–Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Р–Ї–Њ–Љ–Є–љ–∞—В –Є–Ј –•–Њ–љ—М. –°–њ–±., 1874

–Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –С–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ю–і–µ—Б—Б–∞, 1879

–Я–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ –Љ–Є—А–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –Є –Я–Њ–ї—М—И–µ–є –≤ 1581вАФ1582 –≥. –Ю–і–µ—Б—Б–∞, 1887

–Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–µ–Љ–µ—А—Л. –Э–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –Ю–і–µ—Б—Б–∞ 1888

–Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –≤ IXвАФX –≤. –Ъ–Є–µ–≤ 1889

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є, —В.–Ж (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ 1913, –≤—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ вАФ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ 1996), —В. –Ж–Ж (–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і 1927, –≤—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ вАФ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ 1997), —В. –Ж–Ж–Ж (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ 1948, –≤—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ вАФ 1997).

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤. –°–Я–±., 1901.

29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –≤ –і–µ–љ—М –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ю–±—А–∞–Ј–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—В –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –≤ 1239 –≥. –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–µ–Љ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—М, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ї–Њ–љ—Л, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤ —З–µ—Б—В—М –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ю–±—А–∞–Ј–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Њ–љ –Њ–±—А–µ–ї –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є. –Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М, —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ 90-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П, –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П —И–µ—Б—В–≤–Є—П –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ (–њ—А–µ—А–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ –≥–Њ–і—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є) —Б –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –µ–Љ—Г —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ј –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ —Е—А–∞–Љ –°–њ–∞—Б–∞ –љ–∞ –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ.

29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –≤ –і–µ–љ—М –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ю–±—А–∞–Ј–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—В –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –≤ 1239 –≥. –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–µ–Љ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—М, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ї–Њ–љ—Л, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤ —З–µ—Б—В—М –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ю–±—А–∞–Ј–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Њ–љ –Њ–±—А–µ–ї –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є. –Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М, —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ 90-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П, –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П —И–µ—Б—В–≤–Є—П –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ (–њ—А–µ—А–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ –≥–Њ–і—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є) —Б –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –µ–Љ—Г —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ј –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ —Е—А–∞–Љ –°–њ–∞—Б–∞ –љ–∞ –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ.

–Ч–∞ —А. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Њ–є, –≤–Њ–Ј–ї–µ –Њ–Ј–µ—А–∞, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —З–µ—Б—В—М –њ–Њ–±–µ–і—Л –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –љ–∞–і —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є –≤ 1262 –≥. –°–≤—П—В—Л–Љ. –Т –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ—О —П–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –Є –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Н—В—Г –њ–Њ–±–µ–і—Г, –≤ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В–∞ —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П –≤ —З–µ—Б—В—М –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є.

–Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –°–њ–∞—Б–∞ –Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –°–њ–∞—Б–∞ –љ–∞ –Ч–∞–њ—А—Г–і–љ–µ, –≥–і–µ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –µ—Б—В—М –њ—А–µ–і–µ–ї –≤ —З–µ—Б—В—М –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –≤ —Б. –•–Њ–Љ—Г—В–Њ–≤–Њ, –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –≤ –њ–Њ—Б. –Т–µ—В–ї—Г–ґ—Б–Ї–Є–є, –®–∞—А—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞. –Т –љ–∞—А–Њ–і–µ —Н—В–Њ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ю—А–µ—Е–Њ–≤—Л–Љ –°–њ–∞—Б–Њ–Љ.

–Ш–Ј –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л—Е –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–≤—П—В—Л–љ—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ: –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –Ј–Є–Љ–љ–Є–є —Е—А–∞–Љ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–∞–≤—Л–є –њ—А–Є–і–µ–ї –±—Л–ї —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ –≤ —З–µ—Б—В—М –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ-–§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–Ї–Њ-–§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —Б. –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–Ш–Ј –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л—Е –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–≤—П—В—Л–љ—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ: –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –Ј–Є–Љ–љ–Є–є —Е—А–∞–Љ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–∞–≤—Л–є –њ—А–Є–і–µ–ї –±—Л–ї —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ –≤ —З–µ—Б—В—М –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ-–§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–Ї–Њ-–§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —Б. –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е —Б–µ–ї–Њ –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–∞–Ї —Ж–µ–љ—В—А –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–∞, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –±–ї–Є–Ј –ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М (—В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї: –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–Њ, –£—Б–Њ–≤–Њ, –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –Я–Њ—З–Є–љ–Њ–Ї, –Я–Њ–і–і—Г–±–љ–Њ–µ, –Ґ—Г—А–∞–±—М–µ–≤–Њ, –†—Г–±–∞–ї–і–Є–љ–Њ –Є –і—А., –Њ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ—Л–љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П), —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ 1501 –≥–Њ–і—Г. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–∞ —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г—В–∞ –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –Т–Њ–ї–≥–Є, –≥–і–µ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —В—А–∞–Ї—В –Є–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–µ. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ 15 –≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В—Г. –Т —В–µ –і–∞–ї—С–Ї–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є –±—Л–ї–∞ —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М—С–є. –Ч–і–µ—Б—М, –≤ –±–Њ–≥–Њ—Е—А–∞–љ–Є–Љ–Њ–Љ –≥—А–∞–і–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, —О–љ–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З—Г 15 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ (28 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞) 1263 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —П–≤–ї–µ–љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Є–Ј–≥–љ–∞–≤—И–∞—П —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї—З–Є—Й–∞ —Б –љ–∞—И–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Т —З–µ—Б—В—М –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –Є –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ —Е—А–∞–Љ –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–µ. –Т 16-17 –≤–µ–Ї–∞—Е —Б–µ–ї–Њ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—В—З–Є–љ–Њ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Є –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –†—Г—Б–Є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л—Е. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ —Б–µ–ї–∞ –±—Л–ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М —Н–њ–Њ—Е–Є –¶–∞—А—П –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ - –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤. –Т—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є –њ—А–Є –≤–Ј—П—В–Є–Є –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є (1552 –≥–Њ–і), —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є—О, –≤–Њ–µ–≤–∞–ї —Б –ї–Є—В–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є, —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є, –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –Ї —Б—Л–љ—Г –Ь.–ѓ. –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞ - –Ш–≤–∞–љ—Г –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ—В—З–Є–љ–Њ–є –У–ї–µ–±–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Л, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–Є –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ—М–µ–≤–љ—Л, —Г—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ–Њ–є –°–Њ–Ї–Њ–≤–љ–Є–љ–Њ–є, —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Њ–њ–Њ–њ–∞ –Р–≤–≤–∞–Ї—Г–Љ–∞, —П—А–Њ–є –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л —Б—В–∞—А–Њ–є –≤–µ—А—Л –Є –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –С–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В—М—О –≤ –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Њ–є —В—О—А—М–Љ–µ. –°—Г–њ—А—Г–≥–∞ –У–ї–µ–±–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –Т.–Ш.–°—Г—А–Є–Ї–Њ–≤–∞ "–С–Њ—П—А—Л–љ—П –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞", —Е—А–∞–љ—П—Й–µ–є—Б—П –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ґ—А–µ—В—М—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ. –Т 1911 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–ї 8 —Б–µ–ї–µ–љ–Є–є. –Я—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –±—Л–ї–Њ: –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞-469, –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ-535, –≤—Б–µ–≥–Њ 1004 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Т —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Н—В–Њ–є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є —П–≤–ї—П–ї—Б—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –•—А–∞–Љ –±—Л–ї –Њ–Ї—А—Г–ґ—С–љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є, –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ. –С–Њ–ї–µ–µ 130 –ї–µ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –≤ —Б–µ–ї–µ –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ. –Х–≥–Њ —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї - –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —Б–µ–ї–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–Ґ—А–µ—Б—В–Є–љ–Њ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1790 –≥–Њ–і—Г, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є, –∞ –≤–Њ—В —Б—Г–і—М–±–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–µ–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –§—С–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї –Њ.–Я–∞–≤–µ–ї –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є. –Т 1930 –≥–Њ–і—Г —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–∞ –љ–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є –і–ї—П —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–∞. –°—Г–і—М–±–∞ —З—В–Є–Љ–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–Є —Е—А–∞–Љ–∞ - –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л - —Б —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞. –Э–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Ї–Њ–љ—О—И–љ—О, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ї–Є—А–њ–Є—З. –Т –љ–∞—З. 1970-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –і–Њ–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Њ–њ—Л—В–љ–Њ-–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ "–Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ". –Ґ–∞–Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –ї–Є—И–Є–ї–Њ—Б—М —Б–≤–Њ–µ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–Є.

26 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2022 –≥–Њ–і–∞ –≥–ї–∞–≤–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Є–є –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —З–Є–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—П —Е—А–∞–Љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П¬ї —Б–µ–ї–∞ –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞.