15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2024. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П (–≤—Б—В—А–µ—З–Є) –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П

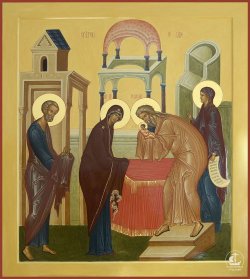

–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–∞–Љ—П—В—М—О –Њ —В–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–∞-–°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П.

–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–∞–Љ—П—В—М—О –Њ —В–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–∞-–°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П.

–Я–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г, –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –С–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї—Г –Ь–Њ–Є—Б–µ—О, –≤ —З–µ—Б—В—М –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Њ—В –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–±—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–ґ–і–∞—П –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–∞—П —Б–µ–Љ—М—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Ж–∞ –≤ —Е—А–∞–Љ –і–ї—П –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥—Г. –Ь–∞—В–µ—А—М –С–Њ–ґ—М—П, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–Љ –Ш–Њ—Б–Є—Д–Њ–Љ, –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –≤ –Є–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ. –Ґ–∞–Љ –Є—Е –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є 360-–ї–µ—В–љ–Є–є —Б—В–∞—А–µ—Ж –°–Є–Љ–µ–Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —Г–Љ—А–µ—В,  –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–≤–Є–і–Є—В –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Љ–Є—А–∞. –Я—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–є –°–Є–Љ–µ–Њ–љ –≤–Ј—П–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є –С–Њ–≥–Њ–Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞ (–≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П—Е –°–Є–Љ–µ–Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –С–Њ–≥–Њ–њ—А–Є–Є–Љ—Ж–µ–Љ, —В. –Ї. –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є –С–Њ–≥–Њ–Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞ –•—А–Є—Б—В–∞), –Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, —П–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –љ–∞—И –Љ–Є—А –Є –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –і–ї—П –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –њ–ї–Њ—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–Љ –°–Є–Љ–µ–Њ–љ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –≤ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М —Г—Б–Њ–њ—И–Є—Е, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є —В—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤—Г—О –≤–µ—Б—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –С–Њ–≥–∞. –Ґ–∞–Ї —Б–±—Л–ї–Њ—Б—М –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ, –і–∞–љ–љ–Њ–µ –С–Њ–≥–Њ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ —Б–Њ–≥—А–µ—И–Є–≤—И–Є–Љ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –Р–і–∞–Љ—Г –Є –Х–≤–µ –Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –ї—О–і–µ–є –Є –Љ–Є—А–∞. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –С–Њ–≥–Њ–Љ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ.

–њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–≤–Є–і–Є—В –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Љ–Є—А–∞. –Я—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–є –°–Є–Љ–µ–Њ–љ –≤–Ј—П–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є –С–Њ–≥–Њ–Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞ (–≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П—Е –°–Є–Љ–µ–Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –С–Њ–≥–Њ–њ—А–Є–Є–Љ—Ж–µ–Љ, —В. –Ї. –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є –С–Њ–≥–Њ–Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞ –•—А–Є—Б—В–∞), –Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, —П–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –љ–∞—И –Љ–Є—А –Є –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –і–ї—П –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –њ–ї–Њ—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–Љ –°–Є–Љ–µ–Њ–љ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –≤ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М —Г—Б–Њ–њ—И–Є—Е, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є —В—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤—Г—О –≤–µ—Б—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –С–Њ–≥–∞. –Ґ–∞–Ї —Б–±—Л–ї–Њ—Б—М –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ, –і–∞–љ–љ–Њ–µ –С–Њ–≥–Њ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ —Б–Њ–≥—А–µ—И–Є–≤—И–Є–Љ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –Р–і–∞–Љ—Г –Є –Х–≤–µ –Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –ї—О–і–µ–є –Є –Љ–Є—А–∞. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –С–Њ–≥–Њ–Љ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ.

–Т –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ—Л–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є. –Э–∞ –Є–Ї–Њ–љ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –Ь–∞—В–µ—А–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є —А–∞–≤–љ—Л –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: –Ь–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М, —Б–Є–і—П—Й–Є–є –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –С–Њ–≥–Њ–њ—А–Є–Є–Љ—Ж–∞ –°–Є–Љ–µ–Њ–љ–∞, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ —А—Г–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Є —П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—О –Ї–∞–Ї –±—Л –≤–µ—В—Е–Є–є –Љ–Є—А, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–є—Б—П –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Є –Ь–∞—В–µ—А—М –С–Њ–ґ–Є—П, –≤—Л—И–µ–і—И–∞—П –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–є –њ—Г—В—М вАФ –Њ—В–і–∞–љ–Є–µ –°—Л–љ–∞ –°–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–∞, –≥—А—П–і—Г—Й–µ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –Є –С—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Т–µ–Ї–∞. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Й—Г—В–Є—В—М –Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –љ–∞–Љ –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Т–µ–і—М —А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—Б—П —Б –Э–Є–Љ. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –њ—Г—В—М –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П.

–Ф—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞: ¬Ђ–Ю—З–Є—Й–µ–љ–Є–µ –Ь–∞—А–Є–Є¬ї –Є ¬Ђ–і–µ–љ—М —Б–≤–µ—З–µ–є¬ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Њ—Б–≤—П—Й–∞—О—В —Б–≤–µ—З–Є. –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ—З–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ вАУ –Њ–љ–Є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—О—В—Б—П –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Ї –С–Њ–≥—Г. –≠—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є–ї–Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ—Г—А—П–і–Є—Ж—Л. –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Б–≤–µ—З–∞ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –Є –Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–∞ –°–≤—П—В—Л–Љ –Ф—Г—Е–Њ–Љ.

–Ф—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞: ¬Ђ–Ю—З–Є—Й–µ–љ–Є–µ –Ь–∞—А–Є–Є¬ї –Є ¬Ђ–і–µ–љ—М —Б–≤–µ—З–µ–є¬ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Њ—Б–≤—П—Й–∞—О—В —Б–≤–µ—З–Є. –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ—З–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ вАУ –Њ–љ–Є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—О—В—Б—П –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Ї –С–Њ–≥—Г. –≠—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є–ї–Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ—Г—А—П–і–Є—Ж—Л. –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Б–≤–µ—З–∞ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –Є –Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–∞ –°–≤—П—В—Л–Љ –Ф—Г—Е–Њ–Љ.

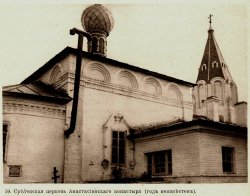

–Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –і–Њ–Љ–Њ–≤—Л–Љ —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –њ—А–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –£—Б—В—А–Њ–µ–љ —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –≤ 1878 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П (–†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є, —Г–њ—А. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є 1878-1883–≥–≥.), –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ-—Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ (–≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—А–њ—Г—Б ¬Ђ–У¬ї –Ъ–У–£ –Є–Љ. –Э. –Р. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞). –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Л–є –Ј–∞–ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-–њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –≤ 1918 –≥–Њ–і—Г.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –≤ 1918 –≥–Њ–і—Г.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б. –Ґ—А–Є—Д–Њ–љ, –Р–љ—В—А–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є-–љ–∞, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ. –Т–Њ—Е–Љ–∞, –Т–Њ—Е–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–Ь—Л —Б –њ—А–Є—Б–Ї–Њ—А–±–Є–µ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Г—О –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞ —А. –°–∞—Е–µ, –љ—Л–љ–µ –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б. –°—А–µ—В–µ–љ—М—П, –Э–µ—А–µ—Е—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б. –¶—Л–Ї–Є–љ–∞, –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А-–љ–∞.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —З–µ—Б—В—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –њ—А–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Л–є –Ј–∞–ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-–њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —З–µ—Б—В—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –њ—А–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Л–є –Ј–∞–ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-–њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –Ґ—А–Є—Д–Њ–љ–µ, —З—В–Њ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –°–∞—Е–µ. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ 1826 –≤ –і—Г—Е–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ –≤ —Б—В–Є–ї–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Ж–Є–Ј–Љ–∞ –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Ґ–Є–њ —Е—А–∞–Љ–∞ - —А–Њ—В–Њ–љ–і–∞ –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–µ. –° —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є —О–ґ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Ї –і–≤—Г—Е—Б–≤–µ—В–љ–Њ–Љ—Г —З–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї—Г –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞—О—В —З–µ—В—Л—А—С—Е–Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—А—В–Є–Ї–Є —Б —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Д—А–Њ–љ—В–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Р–њ—Б–Є–і–∞ –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–ї–∞—П –і–≤—Г—Е—Б–≤–µ—В–љ–∞—П, –њ–Њ—З—В–Є –≤—А–Њ–≤–µ–љ—М —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—К—С–Љ–Њ–Љ. –Ч–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –≤–Є–і–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–∞. –Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П —В—А—С—Е—К—П—А—Г—Б–љ–∞—П, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–∞ —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—К—С–Љ–Њ–Љ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є, —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ–Њ–є –≤ 1897. –Я—А–Є–і–µ–ї—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Є –Љ—Г—З. –Ґ—А–Є—Д–Њ–љ–∞. –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М.

–°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –њ. –Т–Њ—Е–Љ–∞ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1879 –≥–Њ–і—Г. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є, –Њ–і–љ–Њ—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є, —Б –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ—О. –І–Є–љ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—П –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ 9 –љ–Њ—П–±—А—П 1887 –≥–Њ–і–∞. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Њ–≥—А–∞–і–Њ—О. –Т—Е–Њ–і —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –°–≤—П—В—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –≤–Њ –Є–Љ—П –°—А–µ—В–µ–љ—М—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П.

–°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –њ. –Т–Њ—Е–Љ–∞ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1879 –≥–Њ–і—Г. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є, –Њ–і–љ–Њ—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є, —Б –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ—О. –І–Є–љ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—П –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ 9 –љ–Њ—П–±—А—П 1887 –≥–Њ–і–∞. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Њ–≥—А–∞–і–Њ—О. –Т—Е–Њ–і —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –°–≤—П—В—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –≤–Њ –Є–Љ—П –°—А–µ—В–µ–љ—М—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П.

–Т 30-—Е –≥–Њ–і–∞—Е 20-–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В –Є –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ–µ–љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О. –Ф–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–і–∞–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є: –≤ –љ–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –Є–љ–Ї—Г–±–∞—В–Њ—А, –Ф–Ю–°–Р–Р–§, –Љ—Г–Ј–µ–є –Є –і–∞–ґ–µ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л. –Я—А–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–Є —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П, –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–Ї—А–∞—И–∞–≤—И–∞—П –µ–≥–Њ.

–Т 1991 –≥–Њ–і—Г —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ –Њ–±—Й–Є–љ–µ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –ї—О–і–µ–є. –Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –≤–љ–Њ–≤—М –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ —З–Є–љ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—П —Е—А–∞–Љ–∞. –Т 2003 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–∞ —Е—А–∞–Љ–∞.

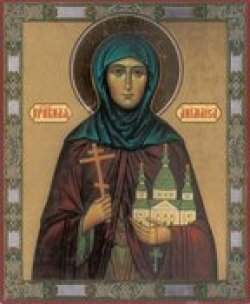

–Т 2006 –≥–Њ–і—Г –≤ –≥. –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–µ –і–ї—П —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—В–ї–Є—В—Л –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞. –Я–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –Ј–≤–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞. –Р 8 –Љ–∞—А—В–∞ 2007 –≥–Њ–і–∞ –Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —З–Є–љ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–Њ—В–ї–Є—В—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤. –Т —Е—А–∞–Љ–µ –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ –Т–Њ—Е–Љ–∞ –Я–∞–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–Є—П –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г - —Б–≤—П—В–Њ–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б—Л –Ю—Б—В—А–µ—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є.

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–∞ (3 (15) –Є—О–ї—П 1875 вАФ 14 –Є—О–љ—П 1963) (–≤ –Љ–Є—А—Г –Ь–∞—А–Є—П –°–Љ–µ—А—В–Є–љ–∞) —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М 15 (3) –Є—О–ї—П 1875 –≥–Њ–і–∞ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Ъ–Њ–Ї–Њ—Г–ї–Є–љ—Ж—Л –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –Ю –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Є —О–љ–Њ—Б—В–Є —Г–≥–Њ–і–љ–Є—Ж—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Љ–∞–ї–Њ —З—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ.

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–∞ (3 (15) –Є—О–ї—П 1875 вАФ 14 –Є—О–љ—П 1963) (–≤ –Љ–Є—А—Г –Ь–∞—А–Є—П –°–Љ–µ—А—В–Є–љ–∞) —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М 15 (3) –Є—О–ї—П 1875 –≥–Њ–і–∞ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Ъ–Њ–Ї–Њ—Г–ї–Є–љ—Ж—Л –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –Ю –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Є —О–љ–Њ—Б—В–Є —Г–≥–Њ–і–љ–Є—Ж—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Љ–∞–ї–Њ —З—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ.

14 –Є—О–љ—П вАУ –і–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є.

–Т 1900 –≥–Њ–і—Г –Ь–∞—А–Є—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –≤ –Ь–∞–Ї–∞—А—М–µ–≤-–†–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Я—А–Є–љ—П–≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–∞, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –ґ–Є–ї–∞ –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞—Е, —В—А—Г–і–µ –Є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ 1927 –≥–Њ–і—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є, –∞ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–Є вАФ —А–∞–Ј–Њ–≥–љ–∞–љ—Л. –Э–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–∞ –Њ—В —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥—Г –Є –°–≤—П—В–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –љ–µ –Њ—В—А–µ–Ї–ї–∞—Б—М.–Т–µ–і–Њ–Љ–∞—П –≥–ї–∞—Б–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –†–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –≥–і–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤–∞, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б–µ–ї–Њ –Ю—Б—В—А–µ—Ж–Њ–≤–Њ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ 15 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –†–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я—А–Є–і—П –≤ –Ю—Б—В—А–µ—Ж–Њ–≤–Њ –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–µ –њ—А–Є –°–≤—П—В–Њ-–Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Ю–љ–∞ —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ –љ–µ—Б–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ –њ–Њ —Г–±–Њ—А–Ї–µ —Е—А–∞–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї–∞.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ 1940 –≥–Њ–і—Г –Ю—Б—В—А–µ—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В, –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М —Е—А–∞–Љ –Њ—В —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –≤–Њ—А–Њ–≤. –Ю–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Ј–∞ —Б—Г–і—М–±—Г —Е—А–∞–Љ–∞, –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б –ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є —Б–µ–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б–њ—А—П—В–∞—В—М –Ї–ї—О—З–Є –Њ—В —Е—А–∞–Љ–∞. –Х—Б—В—М —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П —В–∞–є–љ–Њ –Њ—В –≤–ї–∞—Б—В–µ–є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ —Е—А–∞–Љ, –Є –ї—О–і–Є –≤ –љ—Р–Љ –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М. –Ч–∞ —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М –Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —Г—Б–µ—А–і–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –Њ—В –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –®—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ –∞–ї—В–∞—А–љ–Є—Ж—Л. –Ч–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –і–Њ —Г—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–µ—Б—В—Р—А –Є —А–∞–Ј–і–∞–ї–∞ –Є–Љ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ґ–Є—В–Ї–Є.

–°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–∞ 14 –Є—О–љ—П 1963 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–∞ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б—В—А–µ—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –ї—О–і–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –Ї –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б—Л. –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є–ї–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—О –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б—Г –Ї –ї–Є–Ї—Г —Б–≤—П—В—Л—Е –≤ —Б–Њ–љ–Љ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е.

18 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1997 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–µ—В–µ–љ—Л —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б—Л –Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Б –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞ —Б–µ–ї–∞ –Ю—Б—В—А–µ—Ж–Њ–≤–Њ –≤ —А–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –†–∞–Ї–∞ —Б –Љ–Њ—Й–∞–Љ–Є —Б–≤—П—В–Њ–є –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б—Л —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ—В –∞–ї—В–∞—А—П. —Е—А–∞–Љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –†–Њ–і–љ–Є–Ї–∞—Е. –Т –Ю—Б—В—А–µ—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –°–≤—П—В–Њ-–Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–µ—В —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞ –Љ–Њ—Й–µ–є —Б–≤—П—В–Њ–є.

–°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П —Г –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–і–µ—Б.

–Ґ—А–Њ–њ–∞—А—М, –≥–ї–∞—Б 1: –Я–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—П –і–Њ–±—А–∞—П —А–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –±—Л–≤, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–Њ –њ—А–Є—Б–љ–Њ–њ–∞–Љ—П—В–љ–∞—П: —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±–Њ –°–≤—П—В—Л—П –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –µ—Б–Є. –Ґ–µ–Љ–ґ–µ –Є –Љ—Л —З–∞–і–∞ —В–≤–Њ—П —Б –ї—О–±–Њ–≤–Є—О –≤–Њ–њ–Є–µ–Љ —В–Є: —Б–ї–∞–≤–∞ –і–∞–≤—И–µ–Љ—Г —В–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, —Б–ї–∞–≤–∞ –≤–µ–љ—З–∞–≤—И–µ–Љ—Г —В—П, —Б–ї–∞–≤–∞ –і–∞—О—Й–µ–Љ—Г —В–Њ–±–Њ—О –≤—Б–µ–Љ –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є–µ.

–Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞

–Ю –њ—А–µ–і–Є–≤–љ–∞—П –Є –≤—Б–µ—Е–≤–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ–∞—В–Є –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–Њ. –Ъ —В–µ–±–µ, —В–µ–њ–ї–Њ–є –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—Ж–µ –Є —Е–Њ–і–∞—В–∞–Є—Ж–µ, –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ –љ–∞—И–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –£—Б–ї—Л—И–Є –љ–∞—Б, –≥—А–µ—И–љ—Л—Е, —Б—В–µ–Ї—И–Є—Е—Б—П –і–љ–µ—Б—М –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ —Б–µ–є, –Љ–Њ–ї—П—Й–Є—Е—Б—П –Є –Ї —Б–≤—П—В–µ–є —В–≤–Њ–µ–є –Є–Ї–Њ–љ–µ –њ—А–Є–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –Є —Г–Љ–Є–ї–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–њ–Є—О—Й–Є—Е: –±—Г–і–Є –Њ –љ–∞—Б —Е–Њ–і–∞—В–∞–Є—Ж–µ–є –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–µ–є –њ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ, –Є, –њ—А–µ–Ј—А–µ–≤ –љ–∞—И–∞ —В—П–ґ–Ї–Є–µ –Є –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–≥—А–µ—И–µ–љ–Є—П, —П–≤–Є –љ–∞–Љ —Б–≤–Њ—О –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М, –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ–Є –љ–∞—Б –Є–Ј –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ—Л—П, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є –љ–∞—И —Г–Љ, —Г–Љ—П–≥—З–Є –Ј–ї—Л–µ –Є –Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–µ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –љ–∞—И–∞, —Г—Б–Љ–Є—А–Є –≤—А–∞–ґ–і—Г, –Ј–∞–≤–Є—Б—В—М –Є —А–∞–Ј–і–Њ—А—Л, –Њ—Б–µ–љ–Є –љ–∞—Б –Љ–Є—А–Њ–Љ, –ї—О–±–Њ–≤–Є—О –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ, —Г–Љ–Њ–ї–Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–љ–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –і–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л–µ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –љ–∞—И–Є—Е –°–≤–Њ–Є–Љ –љ–µ–Є–Ј—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ. –Ф–∞ —Б —В–Њ–±–Њ—О –Ї—Г–њ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Љ –Ю—В—Ж–∞ –Є –°—Л–љ–∞ –Є –°–≤—П—В–∞–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞ –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є. –Р–Љ–Є–љ—М.

–Ю –њ—А–µ–і–Є–≤–љ–∞—П –Є –≤—Б–µ—Е–≤–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ–∞—В–Є –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б–Њ. –Ъ —В–µ–±–µ, —В–µ–њ–ї–Њ–є –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—Ж–µ –Є —Е–Њ–і–∞—В–∞–Є—Ж–µ, –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ –љ–∞—И–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –£—Б–ї—Л—И–Є –љ–∞—Б, –≥—А–µ—И–љ—Л—Е, —Б—В–µ–Ї—И–Є—Е—Б—П –і–љ–µ—Б—М –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ —Б–µ–є, –Љ–Њ–ї—П—Й–Є—Е—Б—П –Є –Ї —Б–≤—П—В–µ–є —В–≤–Њ–µ–є –Є–Ї–Њ–љ–µ –њ—А–Є–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –Є —Г–Љ–Є–ї–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–њ–Є—О—Й–Є—Е: –±—Г–і–Є –Њ –љ–∞—Б —Е–Њ–і–∞—В–∞–Є—Ж–µ–є –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–µ–є –њ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ, –Є, –њ—А–µ–Ј—А–µ–≤ –љ–∞—И–∞ —В—П–ґ–Ї–Є–µ –Є –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–≥—А–µ—И–µ–љ–Є—П, —П–≤–Є –љ–∞–Љ —Б–≤–Њ—О –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М, –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ–Є –љ–∞—Б –Є–Ј –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ—Л—П, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є –љ–∞—И —Г–Љ, —Г–Љ—П–≥—З–Є –Ј–ї—Л–µ –Є –Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–µ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –љ–∞—И–∞, —Г—Б–Љ–Є—А–Є –≤—А–∞–ґ–і—Г, –Ј–∞–≤–Є—Б—В—М –Є —А–∞–Ј–і–Њ—А—Л, –Њ—Б–µ–љ–Є –љ–∞—Б –Љ–Є—А–Њ–Љ, –ї—О–±–Њ–≤–Є—О –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ, —Г–Љ–Њ–ї–Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–љ–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –і–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л–µ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –љ–∞—И–Є—Е –°–≤–Њ–Є–Љ –љ–µ–Є–Ј—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ. –Ф–∞ —Б —В–Њ–±–Њ—О –Ї—Г–њ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Љ –Ю—В—Ж–∞ –Є –°—Л–љ–∞ –Є –°–≤—П—В–∞–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞ –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є. –Р–Љ–Є–љ—М.

11 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –і–ї—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–љ–µ–Љ —Б–Ї–Њ—А–±–Є. –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤ 1982 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –Р—Д–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –љ–∞—И–Є –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Є: –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Х—А–Љ–∞–Ї–Њ–≤ –Є —А—П–і–Њ–≤–Њ–є –Р–љ–і—А–µ–є –Ґ–∞—А—В—Л—И–µ–≤. –° 1983 –≥–Њ–і–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П 11 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Ф–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А—П—З–Є—Е —В–Њ—З–Ї–∞—Е. –Т 2013 –≥–Њ–і—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Ф–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е, –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ –Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–Љ –і–∞—В–∞–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1989 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ

–Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є 56 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П —Б–≤–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Њ–ї–≥ –≤ –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ–µ, 57 –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є - –≤ –І–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Є –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ–љ—В—А—В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞, 2 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П –Ј–∞–і–∞—З–Є –њ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ј–∞—Й–Є—В–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ѓ–ґ–љ–∞—П –Ю—Б–µ—В–Є—П –Є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Р–±—Е–∞–Ј–Є—П.

–Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є 56 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П —Б–≤–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Њ–ї–≥ –≤ –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ–µ, 57 –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є—З–µ–є - –≤ –І–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Є –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ–љ—В—А—В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞, 2 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П –Ј–∞–і–∞—З–Є –њ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ј–∞—Й–Є—В–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ѓ–ґ–љ–∞—П –Ю—Б–µ—В–Є—П –Є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Р–±—Е–∞–Ј–Є—П.

–Т —Е—А–∞–Љ–µ –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ –Т–Њ—Е–Љ–∞ –Я–∞–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–Є—П –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г - —Б–≤—П—В–Њ–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Р–љ–Є–Љ–∞–Є—Б—Л –Ю—Б—В—А–µ—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є.

–Т –Є—О–љ–µ 1992 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ 14-–є –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–µ —Б –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –≥–ї–∞–≤ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –¶–µ—А–Ї–≤–µ–є 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Ф–µ–љ—М –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ–Є. –Т–µ–і—М, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж –Ш–Є—Б—Г—Б, –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М —Б—В–Њ–Є—В –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –Ш–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–Є–і—Г—В –Ї –С–Њ–≥—Г. ¬Ђ–¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –С–Њ–ґ–Є–µ –±–ї–Є–Ј –љ–∞—Б, –Њ–љ–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ –С–Њ–≥–Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –•—А–Є—Б—В–∞, –Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Є –Њ–Љ–Њ–ї–∞–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –љ–∞—И—Г –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї.

–Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –і–µ–љ—М –≤–Њ–Є–љ–∞ вАУ –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–∞. –Э–∞ –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ (—Г–ї. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П), —Г –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ-–∞—Д–≥–∞–љ—Ж–∞–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і–∞.

–Т –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ, 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –і–µ–љ—М –≤–Њ–Є–љ–∞ вАУ –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–∞. –Э–∞ –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ (—Г–ї. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П), —Г –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ-–∞—Д–≥–∞–љ—Ж–∞–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і–∞.

–Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XIV –≤. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ 1417 –≥. –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б—М–Є–љ—Л–Љ. –Т 1764 –≥. —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ, –љ–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В –≤ 1775 –≥. –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–∞. –Т 1864 –≥. –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Т –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—М, –љ–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Г –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –•—А–∞–Љ–Њ–≤ –і–≤–∞ (–њ–Њ—Б—В—А. –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII –≤.): 1) –≤ —З–µ—Б—В—М –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є: –њ—А–∞–≤—Л–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Т—Е–Њ–і–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ, –ї–µ–≤—Л–Љ - –≤ —З–µ—Б—В—М –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –Р—А—Е–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≥–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞; 2) –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є, —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–Њ–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –С–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞ –°—Г–ї–µ –Є –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П.

–•—А–∞–Љ—Л –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ—Л –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1930-—Е.

–Ґ–Њ—З–љ–∞—П –і–∞—В–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞, –љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –≤ —Б–Њ—В–љ–Њ–є –≤—Л–њ–Є—Б–Є (–≤—Л–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Є–Ј –њ–Є—Б—Ж–Њ–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є) 1596/97 –≥. –љ–µ—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Л, –і–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ-—А—О –≤ 1417 –≥. –≤–µ–ї. –Ї–љ. –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ I –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–љ-—А—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ XIV-XV –≤–≤., —Б—В–∞–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ–љ. –Њ–±–Є—В–µ–ї—М—О –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –Я–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –љ–µ–Ї-—А—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤, –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –±—Л–ї–∞ –Ї–љ–≥. –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–љ–∞, –і–Њ—З—М —Б–≤. –±–ї–≥–≤. –Ї–љ. –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Б–µ—Б—В—А–∞ –≤–µ–ї. –Ї–љ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞. –Ь–Њ–љ-—А—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —А. –°—Г–ї—Л (–ї–µ–≤—Л–є –њ—А–Є—В–Њ–Ї –Т–Њ–ї–≥–Є), –±–ї–Є–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–Љ–ї—П. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ—Л–Љ –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ - –њ–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г —Е—А–∞–Љ—Г, –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ —З–µ—Б—В—М –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –†–Є–Ј—Л –Я—А–µ—Б–≤. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤–Њ –Т–ї–∞—Е–µ—А–љ–µ.

–Ґ–Њ—З–љ–∞—П –і–∞—В–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞, –љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –≤ —Б–Њ—В–љ–Њ–є –≤—Л–њ–Є—Б–Є (–≤—Л–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Є–Ј –њ–Є—Б—Ж–Њ–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є) 1596/97 –≥. –љ–µ—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Л, –і–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ-—А—О –≤ 1417 –≥. –≤–µ–ї. –Ї–љ. –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ I –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–љ-—А—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ XIV-XV –≤–≤., —Б—В–∞–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ–љ. –Њ–±–Є—В–µ–ї—М—О –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –Я–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –љ–µ–Ї-—А—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤, –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –±—Л–ї–∞ –Ї–љ–≥. –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–љ–∞, –і–Њ—З—М —Б–≤. –±–ї–≥–≤. –Ї–љ. –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Б–µ—Б—В—А–∞ –≤–µ–ї. –Ї–љ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞. –Ь–Њ–љ-—А—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —А. –°—Г–ї—Л (–ї–µ–≤—Л–є –њ—А–Є—В–Њ–Ї –Т–Њ–ї–≥–Є), –±–ї–Є–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–Љ–ї—П. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ—Л–Љ –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ - –њ–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г —Е—А–∞–Љ—Г, –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ —З–µ—Б—В—М –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –†–Є–Ј—Л –Я—А–µ—Б–≤. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤–Њ –Т–ї–∞—Е–µ—А–љ–µ.

–Т —Б–µ—А. XVI –≤. –Љ–Њ–љ-—А—О –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Ж–∞—А–Є—Ж–∞ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–љ–∞. –Ь–Њ–љ-—А—М –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї —А—П–і–Њ–Љ –≤–Њ—В—З–Є–љ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г., –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ —Ж–∞—А—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ 1623 –≥., ¬Ђ–њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П–Љ–Є¬ї. –Т –Є—Е —З–Є—Б–ї–µ –±—Л–ї–Є –У–∞—И–µ–µ–≤–∞ —Б–ї–Њ–±–Њ–і–Ї–∞ –љ–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л, —Б–µ–ї—М—Ж–Њ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, 7 –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М, 2 –њ–Њ—З–Є–љ–Ї–∞ –Є 2 –њ—Г—Б—В–Њ—И–Є –≤ –°—Г—Й—С–≤–µ —Б—В–∞–љ–µ, –і–µ—А–µ–≤–љ—П –≤ –Р–љ–і–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–µ. –Т –і–µ–Ї. 1608 –≥. –Р. –Љ. –±—Л–ї —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї. –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є, –≤–Њ—В—З–Є–љ–љ—Л–µ –Є —В–∞—А—Е–∞–љ–љ—Л–µ –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Л —Б–≥–Њ—А–µ–ї–Є.

–Ъ 1628 –≥. –≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є ¬Ђ–љ–∞ –њ–Њ—Б–∞–і–µ... –љ–∞ –°—Г–ї–µ¬ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ —И–∞—В—А–Њ–≤—Л–є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –†–Є–Ј—Л –Я—А–µ—Б–≤. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤–Њ –Т–ї–∞—Е–µ—А–љ–µ —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤–Њ –Є–Љ—П –њ—А–њ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ь–∞–ї–µ–Є–љ–∞ –Є –Љ—Ж. –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–µ–њ–ї–∞—П —Ж. –≤ —З–µ—Б—В—М –Т—Е–Њ–і–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–Њ–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –≤–Љ—Ж. –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Л –Я—П—В–љ–Є—Ж—Л; –≤ 31 –Ї–µ–ї—М–µ –ґ–Є–ї–Є 50 —Б–µ—Б—В–µ—А. –Т–Њ 2-–є –њ–Њ–ї. XVII –≤. –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ –Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є. –Т 1712 –≥. –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–∞–Ј–±–Њ—А–Ї–Њ–є –Њ–±–≤–µ—В—И–∞–≤—И–µ–є —В–µ–њ–ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б —О–ґ. —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ —В–µ–њ–ї—Л–є –њ—А–Є–і–µ–ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Т—Е–Њ–і–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ.

–Т 1764 –≥. –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б—М–Є–љ –Љ–∞–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ, –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ-—А—М, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –±—Л–≤—И. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ, –∞ –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ—А—М–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ 1773 –≥. –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ-—А—М –±—Л–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ, –Р. –Љ. –≤–љ–Њ–≤—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–∞ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б—В—А–Њ–Є—В—М –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О –Њ–≥—А–∞–і—Г, –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И—Г—О –≤ —Б–µ–±—П 3 –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Г–≥–ї–Њ–≤—Л–µ –±–∞—И–љ–Є, –°–≤—П—В—Л–µ –≤—К–µ–Ј–ґ–Є–µ –Є —Б–Ї–Њ—В–Њ–њ—А–Њ–≥–Њ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –Т 80-—Е –≥–≥. XVIII –≤. –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П —Б—В–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Б —Б–µ–≤. —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤ 1814-1816 –≥–≥.- —Б –≤–Њ—Б—В. –Є —О–ґ. —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –≤ 1832-1833 –≥–≥.- —Б –Ј–∞–њ. —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Т 1794 –≥. –Ї –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П —А—П–і–Њ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–ї–∞–≤–∞—П, –±–µ—Б—Б—В–Њ–ї–њ–љ–∞—П, –Њ–і–љ–Њ–∞–њ—Б–Є–і–љ–∞—П ¬Ђ–Љ–∞–ї–Њ–њ—А–Є—Е–Њ–і–љ–∞—П¬ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –≤ 20-—Е –≥–≥. XVIII –≤. –Т 1802 –≥. –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–∞ —Б—В–∞—А–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞, –Є –Ї 1804 –≥. –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–Њ–≤–∞—П —В—А–µ—Е—К—П—А—Г—Б–љ–∞—П –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Ж–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ, —Б—В–∞–≤—И–∞—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є –і–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ—В–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П.

–Ъ–∞–Ї –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–Є—В–µ–ї–µ–є, –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Т 1817 –≥. –њ–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ–Є –°–Њ—Д–Є–Є (–Ы–Є–Ј—Г–љ–Њ–≤–Њ–є), –≤ 1829 –≥. —Б—В–∞–≤—И–µ–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є, –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±—Л–ї–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–µ (—Б–Љ. –Ю–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ–љ-—А—М). –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є–Є –°–Њ—Д–Є–Є (1829-1847) –≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –≤–µ–ї–Њ—Б—М –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Т –љ–∞—З. 30-—Е –≥–≥. XIX –≤. –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ї–µ–ї–Є–є, —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П —Б –Ї—Г—Е–љ–µ–є, –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ —Е–ї–µ–±–љ—Л–µ –∞–Љ–±–∞—А—Л, –Ї–≤–∞—Б–Њ–≤–∞—А–љ—П, –њ—А–∞—З–µ—З–љ–∞—П, –Ї—А–∞—Б–Є–ї—М–љ—П, —В–Ї–∞—Ж–Ї–∞—П, –Ї —Б–µ–≤. —Б—В–µ–љ–µ –Њ–≥—А–∞–і—Л –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ —Б–Ї–Њ—В–љ—Л–є –і–≤–Њ—А —Б —Б–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–Љ–Є. –Т 1831 –≥. –±—Л–ї —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ —В–µ—Б–љ—Л–є –њ—А–Є–і–µ–ї –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –Т—Е–Њ–і–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ –Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л 2 –љ–Њ–≤—Л—Е —В–µ–њ–ї—Л—Е –њ—А–Є–і–µ–ї–∞: —Б —Б–µ–≤. —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л - –≤ —З–µ—Б—В—М –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –°–Њ–±–Њ—А–∞ –∞—А—Е. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, —Б —О–ґ. —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л - –≤ —З–µ—Б—В—М –Т—Е–Њ–і–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ –Є –Љ—Ж. –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є (–Њ–±–∞ –њ—А–Є–і–µ–ї–∞ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –≤ 1832). –° –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є—П —З–Є—Б–ї–Њ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ: –≤ 1835 –≥. –Є—Е –±—Л–ї–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ 100, –≤ –Ї–Њ–љ. 40-—Е –≥–≥.- –і–Њ 200, –≤ 1862 –≥.- 250.

–Т 1863 –≥. –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (1863-1889) –Є–≥—Г–Љ. –Ь–∞—А–Є—П (–Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞) –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї –µ–њ. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Я–ї–∞—В–Њ–љ—Г (–§–Є–≤–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г) —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г —Б–≥–Њ—А–µ–≤—И–Є–є –Є —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤ 1847 –≥. –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–ґ. –Љ–Њ–љ-—А—М (—Б–Љ. –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ –Љ–Њ–љ-—А—М), –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ –љ–∞—З. XV –≤. –Т –і–µ–Ї. 1863 –≥. –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–є –°–Є–љ–Њ–і —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ 2 –Њ–±–Є—В–µ–ї–µ–є, —Б —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–Њ–љ-—А—М —Б—В–∞–ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ—Л–Љ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ. –Т —Е–Њ–і–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –±—Л–≤—И. –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ-—А—П –±–ЊћБ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Є–љ–Њ–Ї–Є–љ—М –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤ –љ–µ–≥–Њ, –∞ –±—Л–≤—И. –Р. –Љ., –Ї-—А—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М ¬Ђ—Б—В–∞—А—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М¬ї, –Є–≥—Г–Љ. –Ь–∞—А–Є—П –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–∞ ¬Ђ–і–ї—П —Г—З–µ–±–љ–Њ-–±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є¬ї. –Т 1864 –≥. –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ —Г—З-—Й–µ –і–ї—П –і–µ–≤–Є—Ж –±–µ–і–љ—Л—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П (–і–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –≤ 1901 –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ. –Ф–£ –Њ–љ–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Њ –µ–≥–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є). –Я–Њ–Ј–ґ–µ –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –Љ–Њ–љ-—А–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П —А—П–і –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є: –≤ 1873 –≥.- –ї–µ—З–µ–±–љ–Є—Ж–∞ –і–ї—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ 9 –Ї–Њ–µ–Ї, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А. –≤–Њ–є–љ—Л 1877-1878 –≥–≥.- –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М –і–ї—П —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –љ–∞ 60 –Ї–Њ–µ–Ї, –≤ 1878 –≥.- —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л (–≤ 1886 –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї—Г—А—Б—Л —Б–µ—Б—В–µ—А –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ—Б—В–∞), –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –≤ 1914-1917 –≥–≥.,- –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В –і–ї—П —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –љ–∞ 60 –Ї–Њ–µ–Ї. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –Є –±–Њ–≥–∞–і–µ–ї—М–љ—П –і–ї—П –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—М –љ–∞ 25 —З–µ–ї.

–Т 1863 –≥. –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (1863-1889) –Є–≥—Г–Љ. –Ь–∞—А–Є—П (–Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞) –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї –µ–њ. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Я–ї–∞—В–Њ–љ—Г (–§–Є–≤–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г) —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г —Б–≥–Њ—А–µ–≤—И–Є–є –Є —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤ 1847 –≥. –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–ґ. –Љ–Њ–љ-—А—М (—Б–Љ. –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ –Љ–Њ–љ-—А—М), –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ –љ–∞—З. XV –≤. –Т –і–µ–Ї. 1863 –≥. –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–є –°–Є–љ–Њ–і —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ 2 –Њ–±–Є—В–µ–ї–µ–є, —Б —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–Њ–љ-—А—М —Б—В–∞–ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ—Л–Љ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ. –Т —Е–Њ–і–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –±—Л–≤—И. –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ-—А—П –±–ЊћБ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Є–љ–Њ–Ї–Є–љ—М –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤ –љ–µ–≥–Њ, –∞ –±—Л–≤—И. –Р. –Љ., –Ї-—А—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М ¬Ђ—Б—В–∞—А—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М¬ї, –Є–≥—Г–Љ. –Ь–∞—А–Є—П –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–∞ ¬Ђ–і–ї—П —Г—З–µ–±–љ–Њ-–±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є¬ї. –Т 1864 –≥. –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ —Г—З-—Й–µ –і–ї—П –і–µ–≤–Є—Ж –±–µ–і–љ—Л—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П (–і–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –≤ 1901 –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ. –Ф–£ –Њ–љ–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Њ –µ–≥–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є). –Я–Њ–Ј–ґ–µ –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –Љ–Њ–љ-—А–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П —А—П–і –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є: –≤ 1873 –≥.- –ї–µ—З–µ–±–љ–Є—Ж–∞ –і–ї—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ 9 –Ї–Њ–µ–Ї, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А. –≤–Њ–є–љ—Л 1877-1878 –≥–≥.- –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М –і–ї—П —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –љ–∞ 60 –Ї–Њ–µ–Ї, –≤ 1878 –≥.- —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л (–≤ 1886 –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї—Г—А—Б—Л —Б–µ—Б—В–µ—А –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ—Б—В–∞), –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –≤ 1914-1917 –≥–≥.,- –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В –і–ї—П —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –љ–∞ 60 –Ї–Њ–µ–Ї. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –Є –±–Њ–≥–∞–і–µ–ї—М–љ—П –і–ї—П –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—М –љ–∞ 25 —З–µ–ї.

–Ъ 1917 –≥. –≤ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є 53 –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–Є –Є 323 –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є—Ж—Л. –Т –љ–∞—З. 1919 –≥. –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є, –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ-—А—П –±—Л–ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ —А–∞–±–Њ—З–Є–є –њ–Њ—Б. –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ - –Є–≥—Г–Љ. –°—Г—Б–∞–љ–љ–∞ (–Ь–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞) —Н–Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г, —Б–µ—Б—В—А—Л —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М. –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ—Л –Р. –Љ. –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –µ—Й–µ –≥–Њ–і –Ї–∞–Ї –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Є–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —Д–µ–≤—А. 1920 –≥. –≤–ї–∞—Б—В–Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В—Л –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –і–∞–ґ–µ –≤ –°–Њ–≤–љ–∞—А–Ї–Њ–Љ, –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є —Е—А–∞–Љ—Л. –Т 1920 –≥. –≤ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж. —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є —Д–Њ–љ–і, –≤ 1926 –≥.- –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±-–≤–∞. –Т –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –≤ 1926 –≥. –±—Л–ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї—Г–± —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–є.

–Т –Ї–Њ–љ. 20-—Е –≥–≥. –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —А–µ—И–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ 5-—Н—В–∞–ґ–љ—Л–µ –ґ–Є–ї—Л–µ –і–Њ–Љ–∞ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –≤ 1928 –≥. –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ—Л —О–ґ–љ–∞—П —Б—В–µ–љ–∞ –Њ–≥—А–∞–і—Л —Б 2 —Г–≥–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –±–∞—И–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є –Є –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Є –љ–∞ –Є—Е –Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ 20-30-—Е –≥–≥. –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –ґ–Є–ї—Л–µ –і–Њ–Љ–∞.

–Т —Б–µ—А. 30-—Е –≥–≥., –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –ї—М–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–∞ –Є–Љ. –Ш. –Ф. –Ч–≤–Њ—А—Л–Ї–Є–љ–∞, –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ ¬Ђ–љ–∞ —Й–µ–±–µ–љ—М¬ї –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Т 40-50-—Е –≥–≥. XX –≤. —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Р. –Љ. –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Н—В–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є–ї—Л–Љ–Є –і–Њ–Љ–∞–Љ–Є. –Ю—В –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 2 –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Ї–µ–ї–Є–є, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ 1829 –Є 1847 –≥–≥.

–Т —Б–µ—А. 30-—Е –≥–≥., –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –ї—М–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–∞ –Є–Љ. –Ш. –Ф. –Ч–≤–Њ—А—Л–Ї–Є–љ–∞, –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ ¬Ђ–љ–∞ —Й–µ–±–µ–љ—М¬ї –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Т 40-50-—Е –≥–≥. XX –≤. —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Р. –Љ. –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Н—В–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є–ї—Л–Љ–Є –і–Њ–Љ–∞–Љ–Є. –Ю—В –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 2 –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Ї–µ–ї–Є–є, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ 1829 –Є 1847 –≥–≥.

–°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≥. –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л (–≥–Њ—А–Њ–і –±—Л–≤—И–µ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П) –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVIII –≤–µ–Ї–∞ (–њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ 1779 –≥–Њ–і) –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞–љ—В–∞, –Ї—Г–њ—Ж–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤–∞.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ъ–ЄћБ–љ–µ—И–Љ—Л –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В, –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ, 520 –ї–µ—В.

–Я–µ—А–≤–Њ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї 1504 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ш–≤–∞–љ–∞ III –≤ —З–Є—Б–ї–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ—В –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—О –§—С–і–Њ—А—Г –С–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤ –≤–Њ—В—З–Є–љ—Г

–Т –°–Љ—Г—В–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Л –§—С–і–Њ—А–∞ –С–Њ–±–Њ—А—Л–Ї–Є–љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—В–Њ–≤.

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ –≥–Њ—А–Њ–і —Б—В–∞–ї –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–∞ вАФ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–Т 1778 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–∞, –±—Л–≤—И–∞—П —А–∞–љ–µ–µ —Б–ї–Њ–±–Њ–і–Њ–є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б—В–∞—В—Г—Б –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ (–Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞) –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞, –≤ 1796вАФ1918 –≥–Њ–і–∞—Е вАФ —Г–µ–Ј–і–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г XVIII –≤–µ–Ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А—Л, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ш. –Э. –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ (1758), –Р. –У—А—П–Ј–љ–Њ–≤—Л–Љ —Б –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є (1778), –Ф. –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ —Б –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є (1779), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є —В–µ–Ї—Б—В–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞.

–Т 1778 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–∞, –±—Л–≤—И–∞—П —А–∞–љ–µ–µ —Б–ї–Њ–±–Њ–і–Њ–є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б—В–∞—В—Г—Б –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ (–Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞) –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞, –≤ 1796вАФ1918 –≥–Њ–і–∞—Е вАФ —Г–µ–Ј–і–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г XVIII –≤–µ–Ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А—Л, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ш. –Э. –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ (1758), –Р. –У—А—П–Ј–љ–Њ–≤—Л–Љ —Б –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є (1778), –Ф. –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ —Б –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є (1779), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є —В–µ–Ї—Б—В–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞.

–Т XVIII вАФ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–µ–Ї–∞—Е –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–µ —П—А–Љ–∞—А–Ї–Є: –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Є –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П (–≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–∞ –≤ 2004 –≥–Њ–і—Г)[1]. –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤ –і–µ–љ—М, 16 (29) –Є—О–љ—П, –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П вАФ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М 14 (27) —Б–µ–љ—В—П–±—А—П (–≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Т–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ъ—А–µ—Б—В–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П) –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Њ–Ї—В—П–±—А—П).

–Я—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є —Б—В—А–Њ—П—В –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є —Д–∞–±—А–Є–Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–∞–і–µ–± —Б –њ–∞—А–Ї–∞–Љ–Є, –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–Э–∞ 1894 –≥–Њ–і –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ 4398 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (2257 –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є 2141 –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞), –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –і–≤–Њ—А—П–љ 186, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П 82, –Љ–µ—Й–∞–љ 2111, –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ 1870, –њ—А–Њ—З–Є—Е —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є 149[3]. –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є 96 %. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –±—Л–ї–Њ 9 —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є, –Є–Ј –љ–Є—Е –і–≤–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ—Л –≤ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ—С–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є. –Я—А–Є –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї–∞ –±–Њ–≥–∞–і–µ–ї—М–љ—П –љ–∞ 25 –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Т –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ—В–љ—П–љ—Л–µ —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є.

–Э–∞ 1894 –≥–Њ–і –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ 4398 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (2257 –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є 2141 –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞), –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –і–≤–Њ—А—П–љ 186, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П 82, –Љ–µ—Й–∞–љ 2111, –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ 1870, –њ—А–Њ—З–Є—Е —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є 149[3]. –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є 96 %. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –±—Л–ї–Њ 9 —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є, –Є–Ј –љ–Є—Е –і–≤–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ—Л –≤ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ—С–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є. –Я—А–Є –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї–∞ –±–Њ–≥–∞–і–µ–ї—М–љ—П –љ–∞ 25 –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Т –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ—В–љ—П–љ—Л–µ —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є.

–Ъ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX –≤–µ–Ї—Г –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–∞ —Б —Г–µ–Ј–і–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ —В–µ–Ї—Б—В–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞.

–Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г XX –≤–µ–Ї–∞ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –±—Л–ї–Њ 9 —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є, –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ 3-–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Б–Њ —Б—В–Њ–ї—П—А–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, 2-–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Б —А—Г–Ї–Њ–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–Љ, –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Ч–µ–Љ—Б–Ї–∞—П –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ (–љ–∞ 50 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї) –Є –њ—А–Є—С–Љ–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–Њ–є. –Т—А–∞—З–µ–є вАФ 4, —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤ вАФ 9, –њ–Њ–≤–Є–≤–∞–ї—М–љ—Л—Е –±–∞–±–Њ–Ї вАФ 6, –∞–њ—В–µ–Ї вАФ 2. –Ъ 1913 –≥–Њ–і—Г –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Є —Г–µ–Ј–і–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 90 –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є.

–Т–і–Њ–ї—М –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –Т–Њ–ї–≥–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –±—Г–ї—М–≤–∞—А, –љ–∞–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞—О—В—Б—П –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А (1745) —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є (1798), –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А (1836, –∞—А—Е. –Ш.–Х. –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤), –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М (1760). –Ш–Ј –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –±—Л–≤—И–∞—П –њ–Њ–ї–Њ—В–љ—П–љ–∞—П —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤–∞ (1758). –Э–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞ - –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П (1744) –љ–∞ –С—А–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ 1609 –≥–Њ–і—Г –≤ –±–Є—В–≤–µ —Б –њ–Њ–ї—П–Ї–∞–Љ–Є.

–Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–љ–∞—П –≥–∞–ї–µ—А–µ—П, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є.

–Т–£–Ч—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞: –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —В–µ–Ї—Б—В–Є–ї—М–љ–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П (–Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Є–∞–ї), –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Є–∞–ї –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В (–Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Є–∞–ї)

–Т–£–Ч—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞: –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —В–µ–Ї—Б—В–Є–ї—М–љ–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П (–Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Є–∞–ї), –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Є–∞–ї –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В (–Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Є–∞–ї)

–Т 1909 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –±—Г–і—Г—Й–Є–є –Љ–∞—А—И–∞–ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є (—А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–µ–ї–µ –Э–Њ–≤–∞—П –У–Њ–ї—М—З–Є—Е–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞). –Т 1975 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ ¬Ђ–Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е¬ї (–њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е) –Ї–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Ж–∞—Е –±—Л–ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—С–љ —А—П–і –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Г–ї–Є—Ж, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Г–ї–Є—Ж–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ —Г–ї–Є—Ж—Г –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–° 20 –Є—О–љ—П 1918 –≥–Њ–і–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ-–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Т 1929вАФ1936 –≥–Њ–і–∞—Е вАФ —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Я—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, —Б 1936 вАФ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є

–° 1866 –≥–Њ–і–∞ –≥–Њ—А–Њ–і —П–≤–ї—П–ї—Б—П —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –≤–Є–Ї–∞—А–Є–∞—В—Б—В–≤–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є; –≤ XX –≤–µ–Ї–µ –±—Л–ї –≤—В–Њ—А—Л–Љ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ-–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є.

–Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Є–Ї–∞—А–Є–∞—В—Б—В–≤–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б 1866 –њ–Њ 1936 –≥. –Ь–µ—Б—В–Њ–њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–≤ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Њ –Є–Љ—П –°–≤—П—В–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –≤ —О–ґ–љ–Њ–Љ –Ї—А—Л–ї–µ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≤ 1875 –≥. –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—Й–Љ—З. –Ш–њ–∞—В–Є—П, –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –У–∞–љ–≥—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –§–Є–ї–Є–њ–њ–∞ (–Љ–∞–ї–∞—П –Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М). –Т —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Є–Ї–∞—А–Є—О –±—Л–ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–Ї–Њ-–Ш–≥—А–Є—Ж–Ї–Є–є –≤ —З–µ—Б—В—М –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л.

–Я–µ—А–≤—Л–Љ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –≤ 1866 –≥. —Б—В–∞–ї –Ш–Њ–љ–∞—Д–∞–љ (–†—Г–і–љ–µ–≤), –≤ 1869 –≥. –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞ –Ю–ї–Њ–љ–µ—Ж–Ї—Г—О –Є –Я–µ—В—А–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї—Г—О –Ї–∞—Д–µ–і—А—Г. –Э–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ –•I–• –Є –•–• –≤–≤. –≤–Є–і–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Є–≥—А–∞–ї –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ (–Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤; 1883вАФ1905). –Ч–∞ –≥–Њ–і—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –Њ–љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—А–µ—Ж, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є –і–∞—А –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, ¬Ђ–≤—В–Њ—А–Њ–є –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Є–є¬ї. –Т –Ш–њ–∞—В–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–µ–є –Є–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є.

–Я–µ—А–≤—Л–Љ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –≤ 1866 –≥. —Б—В–∞–ї –Ш–Њ–љ–∞—Д–∞–љ (–†—Г–і–љ–µ–≤), –≤ 1869 –≥. –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞ –Ю–ї–Њ–љ–µ—Ж–Ї—Г—О –Є –Я–µ—В—А–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї—Г—О –Ї–∞—Д–µ–і—А—Г. –Э–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ –•I–• –Є –•–• –≤–≤. –≤–Є–і–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Є–≥—А–∞–ї –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ (–Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤; 1883вАФ1905). –Ч–∞ –≥–Њ–і—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–µ –Њ–љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—А–µ—Ж, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є –і–∞—А –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, ¬Ђ–≤—В–Њ—А–Њ–є –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Є–є¬ї. –Т –Ш–њ–∞—В–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–µ–є –Є–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є.

–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ш–Ю–Э–Р–§–Р–Э (–†—Г–і–љ–µ–≤ –Ш–≤–∞–љ –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–Є—З; 18.04.1816, —Б. –Т—П–Ј–Њ–≤–Є–Ї –Ы–Є–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г. –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±.- 18.10.1906, –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М), –∞—А—Е–Є–µ–њ. –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є –Є –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –°—Л–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Э–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ —Б –Т. –Т. –†–Њ–Ј–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ф–° (1839) –Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –Ф–Р (1843 - –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—В—Г–і–µ–љ—В; —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П 29 —Б–µ–љ—В. 1845). 30 –љ–Њ—П–±. 1843 –≥. –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –њ–Њ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—О —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –ї–∞—В. —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –љ–Є–Ј—И–µ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є 2-–≥–Њ –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–£; —Б 1 —Б–µ–љ—В. 1844 –≥. —Г—З–Є—В–µ–ї—М –≥—А–µ—З. —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –≤—Л—Б—И–µ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є 1-–≥–Њ –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З-—Й–∞, —Б 1 –і–µ–Ї.- –ї–∞—В. —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –≤—Л—Б—И–µ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є 2-–≥–Њ –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З-—Й–∞, –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤. –° 15 –Є—О–ї—П 1846 –≥. —Г—З–Є—В–µ–ї—М –ї–∞—В. —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–£. 21 —Б–µ–љ—В. 1846 –≥. –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤ –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ф–°; –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б 23 –і–µ–Ї. 1852 –њ–Њ 23 —П–љ–≤. 1854 –≥. –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –Ю–≤–і–Њ–≤–µ–ї, 30 —Б–µ–љ—В. 1853 –≥. –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥, 3 –Њ–Ї—В. —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤–Њ –Є–µ—А–µ—П, 18 –Љ–∞—А—В–∞ 1855 –≥. –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ –Ї —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–Љ –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. 6 –Љ–∞—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф–°, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б 31 –∞–≤–≥. –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –љ–µ–є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А—Г—Б. —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ (–њ–Њ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–ї–∞—Б—Б—Г, –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ). 5 –Њ–Ї—В. 1860 –≥. –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ —А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Є —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Ф–° —Б –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–∞ –Я—А–Є–ї—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ш–Ю–Э–Р–§–Р–Э (–†—Г–і–љ–µ–≤ –Ш–≤–∞–љ –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–Є—З; 18.04.1816, —Б. –Т—П–Ј–Њ–≤–Є–Ї –Ы–Є–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г. –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±.- 18.10.1906, –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М), –∞—А—Е–Є–µ–њ. –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є –Є –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –°—Л–љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Э–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ —Б –Т. –Т. –†–Њ–Ј–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ф–° (1839) –Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –Ф–Р (1843 - –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—В—Г–і–µ–љ—В; —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П 29 —Б–µ–љ—В. 1845). 30 –љ–Њ—П–±. 1843 –≥. –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –њ–Њ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—О —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –ї–∞—В. —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –љ–Є–Ј—И–µ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є 2-–≥–Њ –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–£; —Б 1 —Б–µ–љ—В. 1844 –≥. —Г—З–Є—В–µ–ї—М –≥—А–µ—З. —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –≤—Л—Б—И–µ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є 1-–≥–Њ –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З-—Й–∞, —Б 1 –і–µ–Ї.- –ї–∞—В. —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –≤—Л—Б—И–µ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є 2-–≥–Њ –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З-—Й–∞, –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤. –° 15 –Є—О–ї—П 1846 –≥. —Г—З–Є—В–µ–ї—М –ї–∞—В. —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–£. 21 —Б–µ–љ—В. 1846 –≥. –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤ –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ф–°; –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б 23 –і–µ–Ї. 1852 –њ–Њ 23 —П–љ–≤. 1854 –≥. –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –Ю–≤–і–Њ–≤–µ–ї, 30 —Б–µ–љ—В. 1853 –≥. –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥, 3 –Њ–Ї—В. —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤–Њ –Є–µ—А–µ—П, 18 –Љ–∞—А—В–∞ 1855 –≥. –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ –Ї —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–Љ –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. 6 –Љ–∞—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф–°, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б 31 –∞–≤–≥. –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –љ–µ–є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А—Г—Б. —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ (–њ–Њ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–ї–∞—Б—Б—Г, –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ). 5 –Њ–Ї—В. 1860 –≥. –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ —А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Є —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Ф–° —Б –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–∞–љ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–∞ –Я—А–Є–ї—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

26 –Є—О–ї—П 1866 –≥. –Ш. –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –Є 4 —Б–µ–љ—В. –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ-–Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–∞–≤—А—Л –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –∞—А—Е–Є–µ–њ. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ (–§–Є–≤–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –Ш. –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –Ј–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є. 5 –Љ–∞—П 1867 –≥. —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ –µ–њ. —Б–≤. –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П (–С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞) –≤ –С–∞–±–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–µ. –Я–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є—П –Ш. –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ.

26 –Є—О–ї—П 1866 –≥. –Ш. –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –Є 4 —Б–µ–љ—В. –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ-–Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–∞–≤—А—Л –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ —Е–Є—А–Њ—В–Њ–љ–Є—Б–∞–љ –≤–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Є–Ї–∞—А–Є—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –∞—А—Е–Є–µ–њ. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ (–§–Є–≤–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –Ш. –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –Ј–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –µ–њ–∞—А—Е–Є–µ–є. 5 –Љ–∞—П 1867 –≥. —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ –µ–њ. —Б–≤. –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П (–С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞) –≤ –С–∞–±–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–µ. –Я–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є—П –Ш. –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ.

–° 29 –∞–≤–≥. 1869 –≥. –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ю–ї–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Є –Я–µ—В—А–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Є–є. –° 28 —Д–µ–≤—А. 1877 –≥. –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є –Є –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –Т—Л–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–∞ 15 –Љ–∞—А—В–∞ 1877 –≥., –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М 23 –Љ–∞—А—В–∞. –Т –Љ–∞–µ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г, –≥–і–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –∞—А—Е–Є–µ–њ. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ (–§–Є–≤–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ; вА† 12 –Љ–∞—П 1877), –≤–Є–Ї–∞—А–Є–µ–Љ –Ї-—А–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ 1866-1869 –≥–≥.

–Я–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В—Л—Е –§–µ–Њ–і–Њ—А–∞, –Ф–∞–≤–Є–і–∞ –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є—Е, –≤ –њ—А–Є–і–µ–ї–µ —Б–≤. –њ—А–∞–Њ—В—Ж–µ–≤, —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ –µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О (–≤ –Э–µ–і–µ–ї—О —Б–≤. –њ—А–∞–Њ—В—Ж–µ–≤ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї –Є–Љ–µ–љ–Є–љ—Л). –Т —Б–µ—А. –•–• –≤. –Њ—Б—В–∞–љ–Ї–Є –Ш. –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Є–Ј —П—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ-—А—П, —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ-–Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –Ґ—Г–≥–Њ–≤–∞ –У–Њ—А–∞.

–£—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Њ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–∞—П –µ–њ–∞—А—Е–Є—П 11 –Љ–∞—П 1866 –≥–Њ–і–∞ –Ї–∞–Ї –≤–Є–Ї–∞—А–Є–∞—В—Б—В–≤–Њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ 1936 –≥–Њ–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М.

7 –Є—О–љ—П 2012 –≥–Њ–і–∞ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –µ–њ–∞—А—Е–Є—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є. –Т—Л–і–µ–ї–µ–љ–∞ –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ-–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Т–µ—А—Е–љ–µ–ї–∞–љ–і–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ч–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ы—Г—Е—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Я–∞–ї–µ—Е—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Я–µ—Б—В—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Я—Г—З–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ѓ—А—М–µ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –Я—А–∞–≤—П—Й–Є–є –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ш–ї–ї–∞—А–Є–Њ–љ (–Ъ–∞–є–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–µ–≤). 7 –Є—О–љ—П 2012 –≥–Њ–і–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ–Њ–і–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Ј–±—А–∞–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –Є –Я–∞–ї–µ—Е—Б–Ї–Є–Љ. 13 –Є—О–ї—П 2012 –≥–Њ–і–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ш–ї–∞—А–Є–Њ–љ –њ—А–Є–±—Л–ї –Ї –Љ–µ—Б—В—Г —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П.

–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ–Њ–і–∞ –Њ—В 4 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2012 –≥–Њ–і–∞ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і—С–љ –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П (—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞) –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–µ–ї–∞ –Ґ–Є–Љ–Є—А—П–Ј–µ–≤–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

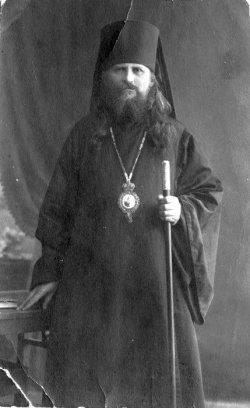

–°–µ–≤–∞—Б—В–Є–∞–љ (–Т–µ—Б—В–Є) (1870 - 1929), –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є, –Т –Љ–Є—А—Г –Т–µ—Б—В–Є –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З.

–°–µ–≤–∞—Б—В–Є–∞–љ (–Т–µ—Б—В–Є) (1870 - 1929), –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є, –Т –Љ–Є—А—Г –Т–µ—Б—В–Є –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З.

18 –Љ–∞—П 1927 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ–≥–Њ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞. –Т 1929 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ.

–°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1929 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ. –Я–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ —Г –∞–ї—В–∞—А—П –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞.

6 –Љ–∞—П 1993 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ 1923 –≥–Њ–і—Г —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є.

–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –°–µ–≤–∞—Б—В–Є–∞–љ –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–° 7 –Є—О–љ—П 2012 –≥–Њ–і–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–∞ вАУ —Ж–µ–љ—В—А –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, –≤—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ–љ–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —Г–ї–Є—Ж—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ (–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є). –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ —А—П–і –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ 5: –∞) –≤ —З–µ—Б—В—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –±) –Т–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ —Е—А–∞–Љ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –≤) —Б–≤. –њ—А–∞–≤. –°–Є–Љ–µ–Њ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ–њ—А–Є–Є–Љ—Ж–∞ –Є —Б–≤. –Р–љ–љ—Л –Я—А–Њ—А–Њ—З–Є—Ж—Л, –≥) –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –і) —Б–≤–Љ—З. –•–∞—А–ї–∞–Љ–њ–Є—П. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П –Њ–≥—А–∞–і–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Є –≤–љ—Г—В—А–Є –µ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –ї—О–і–µ–є –≥. –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л (–≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ —Г–ї. –У–Њ–≥–Њ–ї—П-–Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞). –Ъ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ–∞ —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П (–Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П), —В–∞, —З—В–Њ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ–љ–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —Г–ї–Є—Ж—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ (–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є). –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ —А—П–і –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ 5: –∞) –≤ —З–µ—Б—В—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –±) –Т–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ —Е—А–∞–Љ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –≤) —Б–≤. –њ—А–∞–≤. –°–Є–Љ–µ–Њ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ–њ—А–Є–Є–Љ—Ж–∞ –Є —Б–≤. –Р–љ–љ—Л –Я—А–Њ—А–Њ—З–Є—Ж—Л, –≥) –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –і) —Б–≤–Љ—З. –•–∞—А–ї–∞–Љ–њ–Є—П. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П –Њ–≥—А–∞–і–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Є –≤–љ—Г—В—А–Є –µ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –ї—О–і–µ–є –≥. –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л (–≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ —Г–ї. –У–Њ–≥–Њ–ї—П-–Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞). –Ъ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ–∞ —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П (–Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П), —В–∞, —З—В–Њ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –њ—А–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —В—А–µ–Ј–≤–Њ—Б—В–Є, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –Ї–Њ—В–µ–ї—М–љ–∞—П.

–†—П–і–Њ–Љ —Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й, –≥–і–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –ї—О–і–Є, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–≤—И–Є–µ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –£ –∞–ї—В–∞—А—П –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –С–∞–Ї—Г–љ–Є–љ—Л—Е. –Ч–і–µ—Б—М –њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б—В–∞–љ–Ї–Є –°–µ–Љ—С–љ–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –С–∞–Ї—Г–љ–Є–љ–∞ вАУ –Њ—В—Б—В–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А–∞ –Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–і–µ–љ–Њ–≤. –Э–∞ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –Њ–±—А–µ–ї–Є –њ–Њ–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–є, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –У—А–µ–Ї, –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—М –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤.

–Т –•–∞—А–ї–∞–Љ–њ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–і–µ–ї–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, –≥–і–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –Ш–≤–∞–љ –Э–Є–Ї–Є—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З, –°–µ–Љ–µ–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Я—А–Њ–Ї–Њ—Д–Є–є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –•–∞—А–ї–∞–Љ–њ–Є–є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –Є –Ъ—Б–µ–љ–Є—П –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–љ–∞, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –Я—Л–њ–Є–љ–∞. –Э–∞ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –≤–µ—Б—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –њ—А–Є—З—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞—И–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ—А–Є—О—В –Є –њ—А–µ–і–Ї–Є –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Т –•–∞—А–ї–∞–Љ–њ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–і–µ–ї–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Ґ–∞–ї–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, –≥–і–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –Ш–≤–∞–љ –Э–Є–Ї–Є—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З, –°–µ–Љ–µ–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Я—А–Њ–Ї–Њ—Д–Є–є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –•–∞—А–ї–∞–Љ–њ–Є–є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –Є –Ъ—Б–µ–љ–Є—П –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–љ–∞, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –Я—Л–њ–Є–љ–∞. –Э–∞ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –≤–µ—Б—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –њ—А–Є—З—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞—И–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ—А–Є—О—В –Є –њ—А–µ–і–Ї–Є –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Т 1935 –≥–Њ–і—Г —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞. –°—В–∞–ї–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—В—М –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—О –Є –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ.

–Т 2003 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є–і–µ–ї—Л —Е—А–∞–Љ–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –•–∞—А–ї–∞–Љ–њ–Є—П –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –Њ–±—Й–Є–љ–µ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ-–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є.

27 –љ–Њ—П–±—А—П 2003 –≥–Њ–і–∞ –•–∞—А–ї–∞–Љ–њ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–і–µ–ї –±—Л–ї –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –∞—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —З–Є–љ–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –Р–Љ–≤—А–Њ—Б–Є–µ–Љ –≤ –њ—А–Є–і–µ–ї –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П, –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я—А–Є—Е–Њ–і –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ.

–Ы–Є—И—М –≤ 2013 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ, –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Я–∞–ї–µ—Е—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–ї–ї–∞—А–Є–Њ–љ–∞ —Е—А–∞–Љ—Г –Є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ вАУ –≤ —З–µ—Б—В—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П. –С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤–µ–і—Г—В—Б—П –≤ –њ—А–Є–і–µ–ї–µ –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П.

–° 2013 –њ–Њ 2015 –≥–≥. –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –њ—П—В–Є –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–і–µ–ї–Њ–≤ –Є –њ—А–µ—Б—Б-—Б–ї—Г–ґ–±—Л, –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –°–∞–Ј–Њ–љ–Њ–≤.

–Т —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Є –µ–≥–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –Ј–∞ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л:

–Т —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Є –µ–≥–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –Ј–∞ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л:

- –Ы–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Є—Б–Ї–∞–ґ–∞–≤—И–∞—П –≤–Є–і —Е—А–∞–Љ–∞ —В—А—Г–±–∞ –Ї–Њ—В–µ–ї—М–љ–Є –Ь–£–Я ¬Ђ–Ґ–µ–њ–ї–Њ–≤—Л–µ —Б–µ—В–Є¬ї –≥. –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ—Л.

- –Э–∞ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е —Е—А–∞–Љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –Њ—Ж–Є–љ–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Ї—А—Л—И–∞ –Є –њ—П—В—М –Ї—Г–њ–Њ–ї–Њ–≤.

- –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П —Б –Ї—Г–њ–Њ–ї–Њ–Љ –Є –≤—Е–Њ–і –≤ –љ–µ–µ (–•–∞—А–ї–∞–Љ–њ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–і–µ–ї —Е—А–∞–Љ–∞).

- –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–Њ –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—О.

- –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ—Л —И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –њ–Њ–±–µ–ї–Ї–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є 3 –њ—А–Є–і–µ–ї–Њ–≤ - –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –Т–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ —Е—А–∞–Љ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, —Б–≤. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П, –µ–њ. –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

- –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ—Л —И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –њ–Њ–±–µ–ї–Ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б—В–µ–љ —Е—А–∞–Љ–∞.

- –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Г–±—А–∞–љ –Љ—Г—Б–Њ—А —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Е—А–∞–Љ–∞.

- –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л 8 —А–∞–Љ –≤ –Њ–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Љ—Л –Є 3 –≤—Е–Њ–і–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є.

- –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –∞–ї—В–∞—А—М –њ—А–Є–і–µ–ї–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П.

- –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б –≤ –њ—А–Є–і–µ–ї–µ –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –Є —А–∞–Ј–≤–µ—И–µ–љ—Л –Є–Ї–Њ–љ—Л.

- –Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Є –≤—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Є–Ї–Њ–љ—Л –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А—П–і—П –≤ –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б.

- –Я—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–∞ –Љ–µ–±–µ–ї—М –≤ –∞–ї—В–∞—А—М –њ—А–Є–і–µ–ї–∞ –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П –Є –±—Л—В–Њ–≤–∞—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞.

- –Я—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–∞ —Г—В–≤–∞—А—М: –Ф–∞—А–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞, 3 –њ–Њ–і—Б–≤–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ 35 —Б–≤–µ—З–µ–є –Ї–∞–ґ–і—Л–є, –Ъ—А–µ—Б—В–Є–ї—М–љ–∞—П –Ї—Г–њ–µ–ї—М, –≤–Њ–і–Њ—Б–≤—П—В–љ–∞—П —З–∞—И–∞, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Є.

- –Я–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В –љ–∞ —Е—А–∞–Љ–Њ–≤–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є.

- –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞.

- –Т —Е—А–∞–Љ–µ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ, –љ–∞ –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –∞–Ї–∞—Д–Є—Б—В–∞—Е –њ—А–µ–і –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є —Б –Љ–Њ—Й–∞–Љ–Є —Б–≤. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П (–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –µ–њ. –Ъ–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–Т—Б–µ—Ж–∞—А–Є—Ж–∞¬ї —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–≥–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж—Л.

- –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –Є —Г—Б—В–љ—Л—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ –Њ —Б—В–∞—А–µ–є—И–µ–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ вАУ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ –Ї–Є–љ–µ—И–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Љ–Є—В—А–Њ—Д–Њ—А–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ –Ґ—Г–Љ–Є–љ–µ (1939 - 2011), –Љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–Љ –і–ї—П –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–µ—А—Л –≤ –Ъ–Є–љ–µ—И–Љ–µ, –≥–і–µ –Њ–љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 32 –ї–µ—В —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–Є–≤–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–µ–є.

–•—А–∞–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–Њ–≤—Л–є –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.