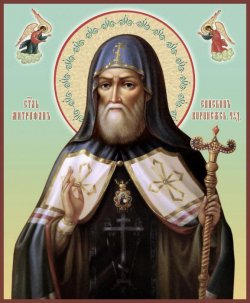

17 —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2021. –í—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –ĺ–Ī—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ĺ—Č–Ķ–Ļ —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į, –Ķ–Ņ–ł—Ā–ļ–ĺ–Ņ–į –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ

17 —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź –Ņ–ĺ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ľ—É —Ā—ā–ł–Ľ—é –†—É—Ā—Ā–ļ–į—Ź –ü—Ä–į–≤–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–Ĺ–į—Ź –¶–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –Ņ—Ä–į–∑–ī–Ĺ—É–Ķ—ā –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –ĺ–Ī—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ĺ—Č–Ķ–Ļ —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į, –Ķ–Ņ–ł—Ā–ļ–ĺ–Ņ–į –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ. –†–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –Ī—É–ī—É—Č–ł–Ļ —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć 8 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź 1623 –≥–ĺ–ī–į –≤ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į. –ü–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–Ĺ—É –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł–Ľ –ļ–į–ļ –ł –Ķ–≥–ĺ –ĺ—ā–Ķ—Ü: –∂–Ķ–Ĺ–ł–Ľ—Ā—Ź, —Ā–Ľ—É–∂–ł–Ľ –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī—Ā–ļ–ł–ľ —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –≤ —Ā–Ķ–Ľ–Ķ –°–ł–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ķ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł, —Ä–į—Ā—ā–ł–Ľ —Ā—č–Ĺ–į –ė–ĺ–į–Ĺ–Ĺ–į. –Ē–Ľ—Ź —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–į —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ –Ī—č–Ľ –Ī–Ľ–į–≥–ĺ—á–Ķ—Ā—ā–ł–≤—č–ľ –ł —Ā–į–ľ–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—Ä–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ–į—Ā—ā—č—Ä–Ķ–ľ, –≥–ĺ—ā–ĺ–≤—č–ľ –ī—É—ą—É –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā—Ć –∑–į –ļ–į–∂–ī–ĺ–≥–ĺ.

17 —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź –Ņ–ĺ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ľ—É —Ā—ā–ł–Ľ—é –†—É—Ā—Ā–ļ–į—Ź –ü—Ä–į–≤–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–Ĺ–į—Ź –¶–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –Ņ—Ä–į–∑–ī–Ĺ—É–Ķ—ā –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –ĺ–Ī—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ĺ—Č–Ķ–Ļ —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į, –Ķ–Ņ–ł—Ā–ļ–ĺ–Ņ–į –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ. –†–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –Ī—É–ī—É—Č–ł–Ļ —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć 8 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź 1623 –≥–ĺ–ī–į –≤ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į. –ü–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–Ĺ—É –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł–Ľ –ļ–į–ļ –ł –Ķ–≥–ĺ –ĺ—ā–Ķ—Ü: –∂–Ķ–Ĺ–ł–Ľ—Ā—Ź, —Ā–Ľ—É–∂–ł–Ľ –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī—Ā–ļ–ł–ľ —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –≤ —Ā–Ķ–Ľ–Ķ –°–ł–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ķ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł, —Ä–į—Ā—ā–ł–Ľ —Ā—č–Ĺ–į –ė–ĺ–į–Ĺ–Ĺ–į. –Ē–Ľ—Ź —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–į —Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ –Ī—č–Ľ –Ī–Ľ–į–≥–ĺ—á–Ķ—Ā—ā–ł–≤—č–ľ –ł —Ā–į–ľ–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—Ä–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ–į—Ā—ā—č—Ä–Ķ–ľ, –≥–ĺ—ā–ĺ–≤—č–ľ –ī—É—ą—É –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā—Ć –∑–į –ļ–į–∂–ī–ĺ–≥–ĺ.

–†–į–Ĺ–ĺ –ĺ–≤–ī–ĺ–≤–Ķ–≤, –ĺ–Ĺ –ĺ—Ā—ā–į–≤—ą—É—é—Ā—Ź –∂–ł–∑–Ĺ—Ć —Ä–Ķ—ą–į–Ķ—ā –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—ā–ł—ā—Ć —Ā–Ľ—É–∂–Ķ–Ĺ–ł—é –Ď–ĺ–≥—É –ł —É—Ö–ĺ–ī–ł—ā –≤ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä—Ć, –≤ –ó–ĺ–Ľ–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ—É—é –Ņ—É—Ā—ā—č–Ĺ—Ć (–Ĺ—č–Ĺ–Ķ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā—Ć). –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ –Ī—č–Ľ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ķ–Ĺ —Ā—ā—Ä–ĺ–≥–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–Ĺ–į—ą–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć—é, –ł —É–∂–Ķ –≤ 1665 –≥–ĺ–ī—É –Ņ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—Ć–Ī–Ķ –Ī—Ä–į—ā–ł–ł –Į—Ö—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ö–ĺ—Ā–ľ–ł–Ĺ–į –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä—Ź –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ —ć—ā–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł. –ě –∑–į—Ā–Ľ—É–≥–į—Ö —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ł —á—É–ī–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—Ü–į —É–∑–Ĺ–į–Ľ —Ā–į–ľ –ü–į—ā—Ä–ł–į—Ä—Ö –ė–ĺ–į–ļ–ł–ľ (1674-1690) –ł –≤–ĺ–∑–≤–Ķ–Ľ –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ–į –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –≤ —Ā–į–Ĺ –į—Ä—Ö–ł–ľ–į–Ĺ–ī—Ä–ł—ā–į –≤ –ú–į–ļ–į—Ä–ł–Ķ–≤–ĺ-–£–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä–Ķ. –Ę–į–ľ, –Ķ–≥–ĺ –∑–į–Ī–ĺ—ā–į–ľ–ł –Ī—č–Ľ –≤–ĺ–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ —Ö—Ä–į–ľ –Ď–Ľ–į–≥–ĺ–≤–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č. –í 1677 –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ—Ä—É—á–Ķ–Ĺ–ł—é –ü–į—ā—Ä–ł–į—Ä—Ö–į –ė–ĺ–į–ļ–ł–ľ–į –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ –ĺ–Ī—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ľ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł –≤ –≤–Ķ—ā–Ľ—É–∂—Ā–ļ–ł—Ö —Ā—Ď–Ľ–į—Ö, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –∑–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ľ –≤ —Ö—Ä–į–ľ–į—Ö –ď–į–Ľ–ł—á–į –ł –ģ—Ä—Ć–Ķ–≤—Ü–į –ü–ĺ–≤–ĺ–Ľ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É–Ķ–∑–ī–į–ľ–ł —Ā—ā–į—Ä–ĺ–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ĺ—č–Ķ –Ī–ĺ–≥–ĺ—Ā–Ľ—É–∂–Ķ–Ī–Ĺ—č–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –Ĺ–į –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ. –í 1680 –≥–ĺ–ī—É, –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ā –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –≤ –£–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä–Ķ, –ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ –Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ ‚ÄĒ —É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź—é—Č–ł–ľ –£–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ĺ–ĺ–Ļ, –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –≤—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł 94 —Ö—Ä–į–ľ–į.

–†–į–Ĺ–ĺ –ĺ–≤–ī–ĺ–≤–Ķ–≤, –ĺ–Ĺ –ĺ—Ā—ā–į–≤—ą—É—é—Ā—Ź –∂–ł–∑–Ĺ—Ć —Ä–Ķ—ą–į–Ķ—ā –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—ā–ł—ā—Ć —Ā–Ľ—É–∂–Ķ–Ĺ–ł—é –Ď–ĺ–≥—É –ł —É—Ö–ĺ–ī–ł—ā –≤ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä—Ć, –≤ –ó–ĺ–Ľ–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ—É—é –Ņ—É—Ā—ā—č–Ĺ—Ć (–Ĺ—č–Ĺ–Ķ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ–į—Ź –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā—Ć). –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ –Ī—č–Ľ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ķ–Ĺ —Ā—ā—Ä–ĺ–≥–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–Ĺ–į—ą–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć—é, –ł —É–∂–Ķ –≤ 1665 –≥–ĺ–ī—É –Ņ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—Ć–Ī–Ķ –Ī—Ä–į—ā–ł–ł –Į—Ö—Ä–ĺ–ľ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ö–ĺ—Ā–ľ–ł–Ĺ–į –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä—Ź –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ —ć—ā–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł. –ě –∑–į—Ā–Ľ—É–≥–į—Ö —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ł —á—É–ī–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—Ü–į —É–∑–Ĺ–į–Ľ —Ā–į–ľ –ü–į—ā—Ä–ł–į—Ä—Ö –ė–ĺ–į–ļ–ł–ľ (1674-1690) –ł –≤–ĺ–∑–≤–Ķ–Ľ –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ–į –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –≤ —Ā–į–Ĺ –į—Ä—Ö–ł–ľ–į–Ĺ–ī—Ä–ł—ā–į –≤ –ú–į–ļ–į—Ä–ł–Ķ–≤–ĺ-–£–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä–Ķ. –Ę–į–ľ, –Ķ–≥–ĺ –∑–į–Ī–ĺ—ā–į–ľ–ł –Ī—č–Ľ –≤–ĺ–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ —Ö—Ä–į–ľ –Ď–Ľ–į–≥–ĺ–≤–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č. –í 1677 –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ—Ä—É—á–Ķ–Ĺ–ł—é –ü–į—ā—Ä–ł–į—Ä—Ö–į –ė–ĺ–į–ļ–ł–ľ–į –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ –ĺ–Ī—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ľ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł –≤ –≤–Ķ—ā–Ľ—É–∂—Ā–ļ–ł—Ö —Ā—Ď–Ľ–į—Ö, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –∑–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ľ –≤ —Ö—Ä–į–ľ–į—Ö –ď–į–Ľ–ł—á–į –ł –ģ—Ä—Ć–Ķ–≤—Ü–į –ü–ĺ–≤–ĺ–Ľ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É–Ķ–∑–ī–į–ľ–ł —Ā—ā–į—Ä–ĺ–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ĺ—č–Ķ –Ī–ĺ–≥–ĺ—Ā–Ľ—É–∂–Ķ–Ī–Ĺ—č–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –Ĺ–į –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ. –í 1680 –≥–ĺ–ī—É, –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ā –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –≤ –£–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä–Ķ, –ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ –Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ ‚ÄĒ —É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź—é—Č–ł–ľ –£–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ĺ–ĺ–Ļ, –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –≤—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł 94 —Ö—Ä–į–ľ–į.

–Ď–Ľ–į–≥–ĺ–≥–ĺ–≤–Ķ–Ļ–Ĺ–į—Ź –Ľ—é–Ī–ĺ–≤—Ć –ļ –Ņ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–ľ—É –ú–į–ļ–į—Ä–ł—é, –ł —É–≤–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ —Ā–≤—Ź—ā–ĺ–ľ—É –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ—É –Ņ–ĺ–Ī—É–ī–ł–Ľ–ł —Ü–į—Ä—Ź –§–Ķ–ĺ–ī–ĺ—Ä–į –ł–∑–Ī—Ä–į—ā—Ć –£–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ–į –≤–ĺ –Ķ–Ņ–ł—Ā–ļ–ĺ–Ņ–į –Ĺ–ĺ–≤–ĺ—É—á—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ķ–Ņ–į—Ä—Ö–ł–ł

–Ď–Ľ–į–≥–ĺ–≥–ĺ–≤–Ķ–Ļ–Ĺ–į—Ź –Ľ—é–Ī–ĺ–≤—Ć –ļ –Ņ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–ľ—É –ú–į–ļ–į—Ä–ł—é, –ł —É–≤–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ —Ā–≤—Ź—ā–ĺ–ľ—É –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ—É –Ņ–ĺ–Ī—É–ī–ł–Ľ–ł —Ü–į—Ä—Ź –§–Ķ–ĺ–ī–ĺ—Ä–į –ł–∑–Ī—Ä–į—ā—Ć –£–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ–į –≤–ĺ –Ķ–Ņ–ł—Ā–ļ–ĺ–Ņ–į –Ĺ–ĺ–≤–ĺ—É—á—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ķ–Ņ–į—Ä—Ö–ł–ł

–í 1702 –≥–ĺ–ī—É –≤–Ľ–į–ī—č–ļ–į —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ľ, –ł –≤ –į–≤–≥—É—Ā—ā–Ķ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ–ī–į –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ł–≥–Ľ–ł –≤ —Ā—Ö–ł–ľ—É —Ā –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–ľ –ú–į–ļ–į—Ä–ł–Ļ, –≤ —á–Ķ—Ā—ā—Ć –ú–į–ļ–į—Ä–ł—Ź –£–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä—Ź. –í —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ –∑–į–≤–Ķ—Č–į–Ĺ–ł–ł –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ –Ņ–ł—Ā–į–Ľ, —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ—ā —É –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–ł –∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–į, –Ĺ–ł –ī–Ķ–Ĺ–Ķ–≥, —á—ā–ĺ–Ī—č –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ĺ–į —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–ļ–ł –ł ¬ę–≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź –ī—É—ą–ł –ľ–ĺ–Ķ–Ļ –≥—Ä–Ķ—ą–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ. –í—Ā–Ķ —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ —É –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ī—č–Ľ–ł, –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ—ā—Ä–į—ā–ł–Ľ –Ĺ–į –Ĺ–ł—Č–ł—Ö, –Ĺ–į –ĺ–Ī—É—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ —Ö—Ä–į–ľ–į, –Ĺ–į –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ĺ—É–∂–ī—č.

23 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź 1703 –≥–ĺ–ī–į —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć —Ā–ļ–ĺ–Ĺ—á–į–Ľ—Ā—Ź. –ü—Ä–ł –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–≥—Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ņ—Ä–ł—Ā—É—ā—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ —Ā–į–ľ —Ü–į—Ä—Ć –ü–Ķ—ā—Ä –ü–Ķ—Ä–≤—č–Ļ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ä—É—á–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ—Ā –≥—Ä–ĺ–Ī –≤–Ľ–į–ī—č–ļ–ł. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ —Ü–į—Ä—Ć —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ, —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć —É –Ĺ–Ķ–≥–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–≤—Ź—ā–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā–į—Ä—Ü–į. –ü–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–ł–Ľ–ł —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ł —á—É–ī–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—Ü–į –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –≤ –Ď–Ľ–į–≥–ĺ–≤–Ķ—Č–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ā–ĺ–Ī–ĺ—Ä–Ķ –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂–į.

–ú–ĺ—Č–ł —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–Ķ—ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł, –ł, –Ņ–ĺ —Ā–≤–ł–ī–Ķ—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤—É –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö, –ĺ—ā –Ĺ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł —á—É–ī–Ķ—Ā–į. –í–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ—ā–į –Ď–Ľ–į–≥–ĺ–≤–Ķ—Č–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–į—Ą–Ķ–ī—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–Ī–ĺ—Ä–į –≤ –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂–Ķ –ľ–ĺ—Č–ł —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ī–≤–į–∂–ī—č –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–ł (–≤ 1718 –ł 1735 –≥–≥.). –ö–į–∂–ī—č–Ļ —Ä–į–∑ –Ī—č–Ľ–ĺ –∑–į—Ā–≤–ł–ī–Ķ—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ—ā–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —ā–Ķ–Ľ–į —Ā–≤. –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į. –í 1832 –≥–ĺ–ī—É —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ł—á–ł—Ā–Ľ–ł–Ľ–ł –ļ –Ľ–ł–ļ—É —Ā–≤—Ź—ā—č—Ö. –ú–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –≤–Ķ—Ä—É—é—Č–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—Ź—ā, —á—ā–ĺ–Ī—č –ľ–ĺ–Ľ–ł—ā–≤–į –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ—É –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–ľ—É –ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ķ, –ĺ–Ī –ł—Ā—Ü–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –ĺ—ā —ā—Ź–∂–ļ–ł—Ö –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–Ķ–Ļ, –ĺ–Ī –ł–∑–Ī–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –ĺ—ā –Ī–Ķ–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —á–ł—ā–į–Ľ–į—Ā—Ć —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ—ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ļ–į–ľ–ł. –ė –Ņ—Ä–ĺ—Ā—Ć–Ī–į –ł—Ö –Ĺ–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ī–Ķ–∑ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź. –Ē–ĺ —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź—ą–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ī–Ĺ—Ź –ľ–ĺ–Ľ–ł—ā–≤–į –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ—É –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–ľ—É –ĺ —Ā—č–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥–į–Ķ—ā –≤–Ķ—Ä—É—é—Č–ł–ľ –Ľ—é–ī—Ź–ľ —Ā–Ņ–į—Ā–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —Ā—č–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ļ –ĺ—ā –≤—Ä–į–∂–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ä—É–ļ.

–ü–Ķ—Ä–≤—č–ľ —Ö—Ä–į–ľ–ĺ–ľ –≤–ĺ –ł–ľ—Ź —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–į–ī–≤—Ä–į—ā–Ĺ–į—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–ł–Ķ–≤—Ā–ļ–į—Ź —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –≤ –•–ĺ—ā—Ć–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–ľ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é 29 –ł—é–Ĺ—Ź 1833 –≥. –ĺ—Ā–≤—Ź—ā–ł–Ľ –ľ–ł—ā—Ä–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā –§–ł–Ľ–į—Ä–Ķ—ā.

–ü–Ķ—Ä–≤—č–ľ —Ö—Ä–į–ľ–ĺ–ľ –≤–ĺ –ł–ľ—Ź —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–į–ī–≤—Ä–į—ā–Ĺ–į—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–ł–Ķ–≤—Ā–ļ–į—Ź —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –≤ –•–ĺ—ā—Ć–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–ľ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é 29 –ł—é–Ĺ—Ź 1833 –≥. –ĺ—Ā–≤—Ź—ā–ł–Ľ –ľ–ł—ā—Ä–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā –§–ł–Ľ–į—Ä–Ķ—ā.

–í –ú–ĺ—Ā–ļ–≤–Ķ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É—é—ā —Ö—Ä–į–ľ –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ 1895 –≥. –Ņ—Ä–ł –ī–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ł—é—ā–Ķ –≤–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ—Ź–≥–ł–Ĺ–ł –ē–Ľ–ł–∑–į–≤–Ķ—ā—č –§—Ď–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤–Ĺ—č –≤ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ–į—Ä–ļ–Ķ.

–í –ü–į–≤–Ķ–Ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–ľ –≤–ĺ–ļ–∑–į–Ľ–Ķ, —Ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ–Ķ–∑–ī–į –≤ –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂, –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź —á–į—Ā–ĺ–≤–Ĺ—Ź –≤–ĺ –ł–ľ—Ź —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź, –ĺ—Ā–≤—Ź—Č—Ď–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≤ 2001 –≥.

–í –ü–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ī—É—Ä–≥–Ķ –≤ 1847 –≥. –Ĺ–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –Ę–Ķ–Ĺ—ā–Ķ–Ľ–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–Ľ–į–ī–Ī–ł—Č–į –Ī—č–Ľ–į –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–į —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, –≤ —Ā–≤—Ź–∑–ł —Ā —á–Ķ–ľ –ł —Ā–į–ľ–ĺ –ļ–Ľ–į–ī–Ī–ł—Č–Ķ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–ł–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–ľ. –≠—ā–ĺ—ā —Ö—Ä–į–ľ –Ī—č–Ľ —Ā–Ĺ–Ķ—Ā—Ď–Ĺ –≤ 1929 –≥.

–Ě–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ö–į—Ä–Ķ–Ľ–ł–ł –Ĺ–į –Ī–Ķ—Ä–Ķ–≥—É –í–į–∂–ĺ–∑–Ķ—Ä–į –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–ł–Ķ–≤—Ā–ļ–į—Ź –Ņ—É—Ā—ā—č–Ĺ—Ć –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–∑–į–≤–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł –ö–į—Ä–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ķ–Ņ–į—Ä—Ö–ł–ł, –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–į—Ź (–ļ–į–ļ —Ā–ļ–ł—ā) –≤ 1904 –≥. –ł –≤–ĺ–∑—Ä–ĺ–∂–ī—Ď–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≤ 2000 –≥.

–í –ü—Ā–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ķ–Ņ–į—Ä—Ö–ł–ł –≤ —Ā–Ķ–Ľ–Ķ –õ–ĺ—Ā–ł—Ü—č (–ü–Ľ—é—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ī–Ľ–į–≥–ĺ—á–ł–Ĺ–ł–Ķ) –≤ 1856 –≥. –Ī—č–Ľ –ĺ—Ā–≤—Ź—Č—Ď–Ĺ —Ö—Ä–į–ľ –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ.

–í 2003 –≥. –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ —Ö—Ä–į–ľ –≤–ĺ –ł–ľ—Ź —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –Ĺ–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–į –ú–í–Ē –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł.

–í 2003 –≥. –≤ –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂–Ķ –Ī—č–Ľ —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—é –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ—É.

–Ē–Ľ—Ź —Ā–Ī–ĺ—Ä–į –Ņ–ĺ–∂–Ķ—Ä—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ļ –Ĺ–į —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –ļ–į—Ą–Ķ–ī—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ď–Ľ–į–≥–ĺ–≤–Ķ—Č–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–Ī–ĺ—Ä–į –≤ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ –Ī—č–Ľ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ –§–ĺ–Ĺ–ī —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ.

–í –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂–Ķ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –ü—Ä–į–≤–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–Ĺ–į—Ź –≥–ł–ľ–Ĺ–į–∑–ł—Ź –≤–ĺ –ł–ľ—Ź —Ā–≤—Ź—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –ú–ł—ā—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ.