23 —П–љ–≤–∞—А—П. –Я–∞–Љ—П—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞ –Ъ–Њ–Љ–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ)

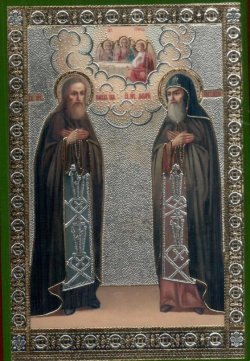

23 —П–љ–≤–∞—А—П –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –њ–∞–Љ—П—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞ –Ъ–Њ–Љ–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ). –°–ї–∞–≤–љ—Л–є —Г—З–µ–љ–Є–Ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ 1317 –≥., —Б —О–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–µ–Љ –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ.

23 —П–љ–≤–∞—А—П –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –њ–∞–Љ—П—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞ –Ъ–Њ–Љ–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ). –°–ї–∞–≤–љ—Л–є —Г—З–µ–љ–Є–Ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ 1317 –≥., —Б —О–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–µ–Љ –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ.

–Э–∞ 22 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є–љ—П–ї –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥ –≤ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±–ї–Є–Ј –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –Ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г –°–µ—А–≥–Є—О –Є –±—Л–ї —Г –љ–µ–≥–Њ –≤ –Ї–µ–ї–µ–є–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–Є. –° –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Њ–љ 15 –ї–µ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ј–∞—В–≤–Њ—А–µ –Є —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–Є, –ґ–Є–ї –≤ –і—Г–њ–ї–µ —Б—В–∞—А–Њ–є –ї–Є–њ—Л –≤ –Ъ–Њ–Љ–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –ї–µ—Б—Г —Г —А–µ—З–Ї–Є –У—А—П–Ј–Њ–≤–Є—Ж–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ —Г–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —А–µ–Ї—Г –Э—Г—А–Љ–∞. –Я—П—В—М –і–љ–µ–є –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –±–µ–Ј –њ–Є—Й–Є –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ –≤–Ї—Г—И–∞–ї –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–∞ –Є –≤–Њ–і—Л. –†–∞–і–Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤—Б—П —В–≤–∞—А—М –≤ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–∞ –≤ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Ј–≤–µ—А–Є –Є –њ—В–Є—Ж—Л –±—Л–ї–Є –≤ –Љ–Є—А–µ —Б –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Т –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Љ–µ—Б—В–∞ –і–ї—П —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Я–∞–≤–µ–ї –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є, –±—Л–ї —Г –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е. –Я—А–Є–і—П –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О, —Б–≤—П—В–Њ–є –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–±–ї–Є–Ј–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–Љ –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Є–Љ –†–Є–Ј–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –Ї –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П вАУ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї –С–Њ–ґ–Є–є —Г–і–∞–ї–Є–ї—Б—П –Њ—В—В—Г–і–∞ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О —А–µ—З–Ї—Г –Я–Є—Б—М–Љ—Г, –≥–і–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 –ї–µ—В –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П вАУ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–µ–Љ –Я–Є—Б–µ–Љ—Б–Ї–Є–Љ. –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–≤–µ–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –°–≤—П—В–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Я–∞–≤–ї–Њ-–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є. –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤ –±—А–∞—В–Є–Є —Б—В—А–Њ–≥–Є–є —Г—Б—В–∞–≤ –Є –њ–Њ—А—Г—З–Є–≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї—М—О —Г—З–µ–љ–Є–Ї—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—О, —Б–∞–Љ –Њ–љ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї –≤ —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –≥–Њ—А–µ, –љ–Њ, –Ї–∞–Ї —З—Г—В–Ї–Є–є –Є –і–Њ–±—А—Л–є –њ–∞—Б—В—Л—А—М, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є–Є. –Ю—В–Њ—И–µ–ї –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г 112 –ї–µ—В –Њ—В —А–Њ–і—Г, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ: ¬Ђ–С—А–∞—В—М—П, –Є–Љ–µ–є—В–µ –ї—О–±–Њ–≤—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ—О –Є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї. –Т 1547 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ –°–Њ–±–Њ—А–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞ –≤ –ї–Є–Ї–µ –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е.

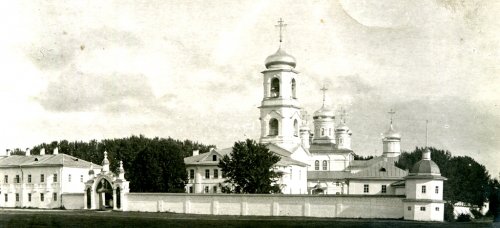

–Я–∞–≤–ї–Њ-–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ 15 –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –У—А—П–Ј–Њ–≤—Ж–∞, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Э—Г—А–Љ—Л, –њ—А–Є—В–Њ–Ї–µ —А–µ–Ї–Є –Ю–±–љ–Њ—А—Л –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –њ—А. –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ –Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIV –≤–µ–Ї–∞. –°–Њ–±–Њ—А–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –°–≤—П—В–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1505-1516 –≥–Њ–і–∞—Е; –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ 1880 –≥–Њ–і—Г. –Т –њ—А–Є–і–µ–ї–µ –њ—А. –Я–∞–≤–ї–∞ –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—В –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –µ–≥–Њ; –љ–∞–і –љ–Є–Љ–Є вАФ —А–∞–Ї–∞ –Є–Ј —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–µ–±—А–∞ –њ–Њ–і —А–µ–Ј–љ–Њ–є –≤—Л–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б–µ–љ—М—О. –Т –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П: —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –µ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є, –Њ—Б–Њ–±–Њ —З—В–Є–Љ—Л–є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–є —Б –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Њ–±—А–∞–Ј –њ—А. –Я–∞–≤–ї–∞, –њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —Б –љ–µ–≥–Њ –њ—А. –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–µ–Љ –У–ї—Г—И–Є—Ж–Ї–Є–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і—Г–њ–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї—Б—П –њ—А. –Я–∞–≤–µ–ї; —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В (–±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П) —А–∞—Б–њ–ї–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –≤ 1909 –≥–Њ–і—Г. –Э–∞–і –Ї–Њ–ї–Њ–і—Ж–µ–Љ, –Є—Б–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Л–Љ –њ—А. –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В–∞ —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П. –Т 1911 –≥–Њ–і—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Я—А–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±—Л–ї —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–њ—А–Є–Є–Љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ. –Ю–±–Є—В–µ–ї—М –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О –У—А—П–Ј–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –£–Ш–Ъ–∞. –Т 20-30-—Л–µ –≥–Њ–і—Л –•–• –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ—Л –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А —Б –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П, –Њ–≥—А–∞–і–∞. –Э–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –Њ–њ—Л—В–љ–∞—П –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П, —И–Ї–Њ–ї–∞, –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ. –Т 1945 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –і–µ—В—Б–Ї–Є–є —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є–є, –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–∞—П —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–љ–Њ-–ї–µ—Б–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ –≤ 1994 –≥–Њ–і—Г, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–≤–Њ—А—М–µ –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–Є–ї—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–Я–∞–≤–ї–Њ-–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ 15 –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –У—А—П–Ј–Њ–≤—Ж–∞, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Э—Г—А–Љ—Л, –њ—А–Є—В–Њ–Ї–µ —А–µ–Ї–Є –Ю–±–љ–Њ—А—Л –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –њ—А. –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ –Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIV –≤–µ–Ї–∞. –°–Њ–±–Њ—А–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –°–≤—П—В–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ 1505-1516 –≥–Њ–і–∞—Е; –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ 1880 –≥–Њ–і—Г. –Т –њ—А–Є–і–µ–ї–µ –њ—А. –Я–∞–≤–ї–∞ –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—В –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ —Б–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –µ–≥–Њ; –љ–∞–і –љ–Є–Љ–Є вАФ —А–∞–Ї–∞ –Є–Ј —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–µ–±—А–∞ –њ–Њ–і —А–µ–Ј–љ–Њ–є –≤—Л–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б–µ–љ—М—О. –Т –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П: —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –µ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є, –Њ—Б–Њ–±–Њ —З—В–Є–Љ—Л–є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–є —Б –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Њ–±—А–∞–Ј –њ—А. –Я–∞–≤–ї–∞, –њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —Б –љ–µ–≥–Њ –њ—А. –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–µ–Љ –У–ї—Г—И–Є—Ж–Ї–Є–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і—Г–њ–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї—Б—П –њ—А. –Я–∞–≤–µ–ї; —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В (–±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П) —А–∞—Б–њ–ї–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –≤ 1909 –≥–Њ–і—Г. –Э–∞–і –Ї–Њ–ї–Њ–і—Ж–µ–Љ, –Є—Б–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Л–Љ –њ—А. –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В–∞ —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П. –Т 1911 –≥–Њ–і—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Я—А–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±—Л–ї —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–њ—А–Є–Є–Љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ. –Ю–±–Є—В–µ–ї—М –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О –У—А—П–Ј–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –£–Ш–Ъ–∞. –Т 20-30-—Л–µ –≥–Њ–і—Л –•–• –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ—Л –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А —Б –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П, –Њ–≥—А–∞–і–∞. –Э–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –Њ–њ—Л—В–љ–∞—П –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П, —И–Ї–Њ–ї–∞, –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ. –Т 1945 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –і–µ—В—Б–Ї–Є–є —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є–є, –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–∞—П —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–љ–Њ-–ї–µ—Б–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ –≤ 1994 –≥–Њ–і—Г, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–≤–Њ—А—М–µ –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–Є–ї—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

5 –Є—О–љ—П 1999 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –Я–Њ–Ї–∞ –љ–µ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ —Б–Ї–Є—В—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Ґ–Є—Е–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –¶–∞—А–Є—Ж—Л –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –Є –Т—Б–µ—Е —Б–≤—П—В—Л—Е.

5 –Є—О–љ—П 1999 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –Я–Њ–Ї–∞ –љ–µ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ —Б–Ї–Є—В—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–Љ–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Ґ–Є—Е–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –¶–∞—А–Є—Ж—Л –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –Є –Т—Б–µ—Е —Б–≤—П—В—Л—Е.

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П —Б–≤—П—В—Л–љ–Є: –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–њ. –Я–∞–≤–ї–∞ –Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Љ—З—З. –Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е: –Х—Д—А–µ–Љ–∞, –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–∞, –Ш–µ—А–Њ–љ–Є–Љ–∞, –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є—П, –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—П –Є –Ь–Є—В—А–Њ—Д–∞–љ–∞, –њ–Њ–Ї–Њ—П—В—Б—П –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –Т–±–ї–Є–Ј–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–≤–µ–ї –Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є, –Є –Ї–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –≤—Л–Ї–Њ–њ–∞–ї. –Т —Е—А–∞–Љ–µ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П —Б. –†–∞–Љ–µ–љ—М–µ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –і—Г–њ–ї–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –њ—А–њ. –Я–∞–≤–µ–ї, –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤ —Б –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–µ–є.

–Т 2003 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –°–Є–љ–Њ–і–∞ –†–Я–¶ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ—А—М–µ –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–Є–ї—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –°–≤—П—В–Њ-–Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ-–Ю–±–љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т 2008 –≥–Њ–і—Г —А–∞–±–Њ—В—Л –≤–µ–ї–Є—Б—М —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –≤—Л—З–Є–љ–Ї–µ –Є –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–µ —Д–∞—Б–∞–і–Њ–≤ –±—А–∞—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–µ–ї–Є–є —Б –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –њ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і—Л. –Т 2009 –≥–Њ–і—Г –≤–µ–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –°–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В, —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–љ –Є –±–∞—И–µ–љ–Њ–Ї.