28 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П. –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Є—В–∞

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –њ–∞–Љ—П—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П 28 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П вАУ —Г—З–µ–љ–Є–Ї, –Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ —Б–Њ–±–Њ—А—Л –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Є –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е. –Я–Њ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤ –Њ–љ –µ—Й–µ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –°–µ—А–њ—Г—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –С–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ. –Х—Й–µ –Њ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –Є –њ–Њ –Љ–µ—Б—В—Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤ –љ–Њ—Б–Є—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є.

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –њ–∞–Љ—П—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П 28 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П вАУ —Г—З–µ–љ–Є–Ї, –Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ —Б–Њ–±–Њ—А—Л –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Є –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е. –Я–Њ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤ –Њ–љ –µ—Й–µ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –°–µ—А–њ—Г—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –С–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ. –Х—Й–µ –Њ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л –Є –њ–Њ –Љ–µ—Б—В—Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤ –љ–Њ—Б–Є—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є.

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 1365–≥. –≤ –Я–Њ–і–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—М–µ. –Ь–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –≤ –Т—Л—Б–Њ—Ж–Ї–Њ–Љ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–Ї–Њ–Љ –Ч–∞—З–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±–ї–Є–Ј –°–µ—А–њ—Г—Е–Њ–≤–∞. –Т 1396 –≥–Њ–і—Г —Б–≤—П—В–Њ–є —Б—В–∞–ї –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Њ–Љ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1415 –≥–Њ–і–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –≥–ї–∞–Ј –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Є —Г–і–∞–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є –≤ –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ-–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±–ї–Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –С–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞—Д–љ—Г—В–Є—П –С–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАУ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Я–∞—Д–љ—Г—В–Є–µ–≤–Њ-–С–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

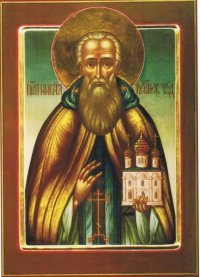

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 20-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XV –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г, –≥–і–µ –љ–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–ї –Є–і–µ–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –≤–≤–µ—Б—В–Є –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—Б—В–∞–≤ –Є –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ—Г—О –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–≤—Г –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–∞–і–µ–ї–Є–ї –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Э–Є–Ї–Є—В—Г –і–∞—А–Њ–Љ –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є.

–£–Љ–Є—А–∞—П, —Б—В–∞—А–µ—Ж –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М ¬Ђ–ї–µ—Б—В–≤–Є—Ж—Г —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П¬ї, –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –∞—Б–Ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –°–Є–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я–Њ–і–≤–Є–≥ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–µ–є –Ї–∞–Ї: —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ, –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–Є, —З–Є—Б—В–Њ—В—Г –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤.

–Я–Њ—З–Є–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –≤ 1450 –≥–Њ–і—Г –Є –±—Л–ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ –≤ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Є–Љ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –£ —А–∞–Ї–Є —Б –Љ–Њ—Й–∞–Љ–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є—В—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є–є –љ–µ–Љ–Њ—Й–љ—Л—Е, —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е –Є –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О –≥–ї–∞–Ј. –Т 1559-1565 –≥–Њ–і–∞—Е –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А. –Т XIX –≤–µ–Ї–µ —Б –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ –±—Л–ї–Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ—Л –µ—Й–µ –і–≤–µ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є: –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Є –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–∞.

–Т 1918 –≥–Њ–і—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А —Б—В–∞–ї –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і–Њ 1924 –≥–Њ–і–∞. –° 1925 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–µ –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–µ –±—О—А–Њ, —Б—В–∞–≤—И–µ–µ –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ—Л–Љ –∞—А—Е–Є–≤–Њ–Љ. –Т 1920вАФ1930 –≥–Њ–і–∞—Е –±—Л–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ—Л –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–љ—Л –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –±–∞—И–µ–љ, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є (¬Ђ–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є¬ї) —Е—А–∞–Љ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П. –Т 1982 –≥–Њ–і—Г –≤ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ–Њ–Љ –Ї–∞–Ї —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –њ–Њ–ґ–∞—А —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–≤—И–Є–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –љ–µ–Љ —Д—А–µ—Б–Ї–Є XVII –≤–µ–Ї–∞.

–° –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –¶–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ. –Т –љ–µ–Љ —Б 1991 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П —Б–≤—П—В—Л–љ—П, –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л вАУ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ –Ї–∞–Ї –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є 20 –Є—О–ї—П 1990 –≥–Њ–і–∞. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1991 –≥–Њ–і–∞ –Є–Ј –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—О—Е—В–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –Є —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е, –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П (–Ґ—А–∞–≤–Є–љ–∞).

–° –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –¶–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ. –Т –љ–µ–Љ —Б 1991 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П —Б–≤—П—В—Л–љ—П, –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л вАУ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ –Ї–∞–Ї –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є 20 –Є—О–ї—П 1990 –≥–Њ–і–∞. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1991 –≥–Њ–і–∞ –Є–Ј –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—О—Е—В–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –Є —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е, –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Ш–љ–љ–Њ–Ї–µ–љ—В–Є—П (–Ґ—А–∞–≤–Є–љ–∞).

17 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1991 –≥–Њ–і–∞ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А —Б—В–∞–ї –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—П (–≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ґ—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л).

17 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1991 –≥–Њ–і–∞ –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А —Б—В–∞–ї –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–µ –µ–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—П (–≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ґ—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л).

–Т 2002 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —Б–≤. –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї—Г –§–µ–Њ–і–Њ—А—Г –°—В—А–∞—В–Є–ї–∞—В—Г, –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–µ–Љ II.

28 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2015 –≥–Њ–і–∞ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ 650-–ї–µ—В–Є–µ —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є—В—Л. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –≤ —З–µ—Б—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є—В—Л —Б—В–∞–ї–Є –љ–Њ—Б–Є—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Є—В—Б–Ї–Є—Е —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤. –Т —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Э–Є–Ї–Є—В—Б–Ї–Є—Е —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л–µ —З–∞—Б—Л –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–і–∞—Е, —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є—В—Л¬ї, –Ю–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Э–Є–Ї–Є—В—Б–Ї–Є–µ —З—В–µ–љ–Є—П.

–С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≥. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л —Б—В–∞–ї –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –Є–љ–Њ–Ї–Њ–≤ –Є –Є–љ–Њ–Ї–Є–љ—М. –Ю–±–Є—В–µ–ї—М—О –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П, –≥–і–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Б–µ—Б—В–µ—А –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П, –±–Њ–≥–∞–і–µ–ї—М–љ—П.

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–µ –Њ—В—З–µ –Э–Є–Ї–Є—В–Њ, –Љ–Њ–ї–Є –С–Њ–≥–∞ –Њ –љ–∞—Б!