5 –Є—О–љ—П. –Я–∞–Љ—П—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–Є—Б–Є—П

5 –Є—О–љ—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В –њ–∞–Љ—П—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–Є—Б–Є—П, –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –≥—А–∞–і–∞ –љ–∞ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ј–µ—А–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIV –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М (–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —В–Њ–≥–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ) –Є –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 70 –ї–µ—В, —Б—В–∞–≤ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –£–ґ–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–∞; —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–∞—И–Є –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —В—А—Г–і—Л –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї –С–Њ–ґ–Є–є –і–ї—П –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –і–ї—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –љ–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ–Њ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.

5 –Є—О–љ—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В –њ–∞–Љ—П—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–Є—Б–Є—П, –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –≥—А–∞–і–∞ –љ–∞ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ј–µ—А–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIV –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М (–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —В–Њ–≥–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ) –Є –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 70 –ї–µ—В, —Б—В–∞–≤ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –£–ґ–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–∞; —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–∞—И–Є –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —В—А—Г–і—Л –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї –С–Њ–ґ–Є–є –і–ї—П –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –і–ї—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –љ–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ–Њ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.

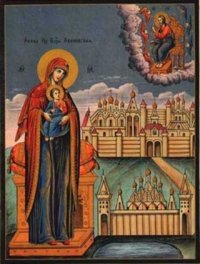

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–Є—Б–Є—П, –≤ 1425 –≥–Њ–і—Г, –≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –Ю–≤–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Њ–±—А–µ—В—И–µ–≥–Њ –µ–µ –±–Њ—П—А–Є–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ю–≤–Є–љ–∞. –Ю–±—А–µ—В–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є: –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–±–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ–і—Г–≥–Њ–≤, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Г.

–Т 1434 –≥–Њ–і—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ґ–µ–Љ–љ—Л–є, –≤–Њ–µ–≤–∞–≤—И–Є–є —Б –≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ѓ—А–Є–µ–Љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –≤–Ј—П–ї –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Њ–Љ –У–∞–ї–Є—З –Є —Г–≤–µ–Ј –Ю–≤–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г; –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–≤—П—В—Л–љ—П —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–∞–Љ–∞, –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г, –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–Є—Б–Є–є —Б–Њ —Б–≤—П—В–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л–є –≥—А–∞–і, –≥–і–µ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Є –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї—Г—О —Б–≤—П—В—Л–љ—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ–Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М –µ–є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —В–∞–Ї –ґ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О.

–Т 1434 –≥–Њ–і—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ґ–µ–Љ–љ—Л–є, –≤–Њ–µ–≤–∞–≤—И–Є–є —Б –≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ѓ—А–Є–µ–Љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –≤–Ј—П–ї –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Њ–Љ –У–∞–ї–Є—З –Є —Г–≤–µ–Ј –Ю–≤–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г; –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–≤—П—В—Л–љ—П —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–∞–Љ–∞, –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г, –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–Є—Б–Є–є —Б–Њ —Б–≤—П—В–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л–є –≥—А–∞–і, –≥–і–µ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Є –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї—Г—О —Б–≤—П—В—Л–љ—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ–Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М –µ–є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —В–∞–Ї –ґ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О.

–Ф–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г–≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–Є—Б–Є–є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А–љ–Њ –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г 5 –Є—О–љ—П 1460 –≥–Њ–і–∞ –Є –±—Л–ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –°–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–Є—Б–Є—П –њ–Њ—З–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ; —В–∞–Љ –ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Ю–≤–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л.

–Ф–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г–≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Я–∞–Є—Б–Є–є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А–љ–Њ –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г 5 –Є—О–љ—П 1460 –≥–Њ–і–∞ –Є –±—Л–ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –°–≤—П—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–Є—Б–Є—П –њ–Њ—З–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ; —В–∞–Љ –ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Ю–≤–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л.

–У–Њ–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –љ–∞—З–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є 1917 –≥–Њ–і–∞, –љ–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Є –і—А–µ–≤–љ–Є–є –У–∞–ї–Є—З. –Т 1919 –≥–Њ–і—Г –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–Є—Б–Є—П –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –Њ–±–∞ –µ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —А—Г–Є–љ—Л; –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–∞ –Њ–≥—А–∞–і–∞ —Б–Њ —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є –≤—А–∞—В–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Њ—Б—М —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 30-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –£—Б–њ–µ–љ–Є—П –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –≤ —Б–µ–ї–µ –£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–і –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–Љ –Њ–Ј–µ—А–Њ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є–µ–Љ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Б—В–∞—А–Њ–ґ–Є–ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Њ—В–µ—Ж –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є, –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—П —Б–µ–ї–Њ, —Г–≤–µ–Ј —Б —Б–Њ–±–Њ–є –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О —Б–≤—П—В—Л–љ—О вАУ –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–£–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ¬ї; –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞.

–Т–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–Њ-–У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –≤ 90-–µ –≥–Њ–і—Л –•–• –≤–µ–Ї–∞.

–Т–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–Њ-–У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –≤ 90-–µ –≥–Њ–і—Л –•–• –≤–µ–Ї–∞.

–Т 1994 –≥–Њ–і—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –Ї–∞–Ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–Є—В–µ–ї—М; –µ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є —Б—В–∞–ї–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Э–∞—В–∞–ї–Є—П (–Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Њ–Ї). 5 –Є—О–љ—П 1997 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–Њ–Љ –њ—А–Є–і–µ–ї–µ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–≤–Њ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Є–Ї–Њ–љ–∞, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–∞—П –≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ —А—Г–Ї. –Ш–Ї–Њ–љ—Г –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, –і–µ—А–ґ–∞ –Ї–Є—Б—В—М –≤ –Ј—Г–±–∞—Е. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —З–Є—Б–ї–Њ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 9 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (1 –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П, 1 –Є–љ–Њ–Ї–Є–љ—П, 7 –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є—Ж).

–Т 1994 –≥–Њ–і—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –Ї–∞–Ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–Є—В–µ–ї—М; –µ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є —Б—В–∞–ї–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Є—П –Э–∞—В–∞–ї–Є—П (–Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Њ–Ї). 5 –Є—О–љ—П 1997 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–Њ–Љ –њ—А–Є–і–µ–ї–µ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–≤–Њ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Є–Ї–Њ–љ–∞, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–∞—П –≥–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ —А—Г–Ї. –Ш–Ї–Њ–љ—Г –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, –і–µ—А–ґ–∞ –Ї–Є—Б—В—М –≤ –Ј—Г–±–∞—Е. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —З–Є—Б–ї–Њ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 9 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (1 –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П, 1 –Є–љ–Њ–Ї–Є–љ—П, 7 –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є—Ж).

–Я–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О—Й–Є–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї—М, –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–љ–Њ–≤—М –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ–Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–Њ-–У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є –≤—Б–µ–є –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є вАУ –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ —Б–≤—П—В—Л–Љ –Љ–Њ—Й–∞–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–Є—Б–Є—П, –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞.

–Я–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О—Й–Є–µ –Њ–±–Є—В–µ–ї—М, –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–љ–Њ–≤—М –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ–Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ –Я–∞–Є—Б–Є–µ–≤–Њ-–У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є –≤—Б–µ–є –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є вАУ –њ–Њ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ —Б–≤—П—В—Л–Љ –Љ–Њ—Й–∞–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–Є—Б–Є—П, –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞.