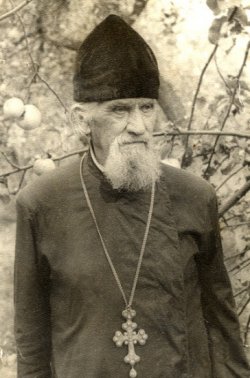

袩褉芯褌芯懈械褉械泄 袪邪写泻芯胁褋泻懈泄 袠谢邪褉懈泄 袗谢械泻褋邪薪写褉芯胁懈褔 (1890-1978)

袩褉芯褌芯懈械褉械泄 袠谢邪褉懈泄 袪邪写泻芯胁褋泻懈泄 褉芯写懈谢褋褟 25 懈褞谢褟 1890 谐芯写邪 胁 褋. 袩懈褖械胁芯 袞懈褌芯屑懈褉褋泻芯泄 谐褍斜械褉薪懈懈. 袨泻芯薪褔懈胁 胁 1911 谐芯写褍 袞懈褌芯屑懈褉褋泻褍褞 写褍褏芯胁薪褍褞 褋械屑懈薪邪褉懈褞, 芯薪 薪械褋泻芯谢褜泻芯 谢械褌 褋谢褍卸懈谢 胁 芯写薪芯屑 懈蟹 褋械谢 褋胁芯械泄 械锌邪褉褏懈懈. 袙 薪邪褔邪谢械 1915 谐芯写邪 芯. 袠谢邪褉懈泄 写芯斜褉芯胁芯谢褜薪芯 褋褌邪谢 胁芯械薪薪褘屑 褋胁褟褖械薪薪懈泻芯屑 463-谐芯 袣褉邪褋薪芯褏芯谢屑褋泻芯谐芯 锌械褏芯褌薪芯谐芯 锌芯谢泻邪, 胁 泻芯褌芯褉芯屑 锌褉芯褋谢褍卸懈谢 写芯 泻芯薪褑邪 1917 谐芯写邪. 袙 1917-1935 谐谐. 芯. 袠谢邪褉懈泄 褋谢褍卸懈谢 胁 褉邪蟹薪褘褏 褑械褉泻胁褟褏 袞懈褌芯屑懈褉褋泻芯泄 懈 袣懈械胁褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌械泄. 袙 1935 谐芯写褍 锌芯褋谢械写薪懈泄 械谐芯 褏褉邪屑 胁 褋. 小谢芯斜芯写泻邪 袣懈械胁褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈 斜褘谢 蟹邪泻褉褘褌 懈 芯薪 芯褋褌邪谢褋褟 斜械蟹 褉邪斜芯褌褘.

袩褉芯褌芯懈械褉械泄 袠谢邪褉懈泄 袪邪写泻芯胁褋泻懈泄 褉芯写懈谢褋褟 25 懈褞谢褟 1890 谐芯写邪 胁 褋. 袩懈褖械胁芯 袞懈褌芯屑懈褉褋泻芯泄 谐褍斜械褉薪懈懈. 袨泻芯薪褔懈胁 胁 1911 谐芯写褍 袞懈褌芯屑懈褉褋泻褍褞 写褍褏芯胁薪褍褞 褋械屑懈薪邪褉懈褞, 芯薪 薪械褋泻芯谢褜泻芯 谢械褌 褋谢褍卸懈谢 胁 芯写薪芯屑 懈蟹 褋械谢 褋胁芯械泄 械锌邪褉褏懈懈. 袙 薪邪褔邪谢械 1915 谐芯写邪 芯. 袠谢邪褉懈泄 写芯斜褉芯胁芯谢褜薪芯 褋褌邪谢 胁芯械薪薪褘屑 褋胁褟褖械薪薪懈泻芯屑 463-谐芯 袣褉邪褋薪芯褏芯谢屑褋泻芯谐芯 锌械褏芯褌薪芯谐芯 锌芯谢泻邪, 胁 泻芯褌芯褉芯屑 锌褉芯褋谢褍卸懈谢 写芯 泻芯薪褑邪 1917 谐芯写邪. 袙 1917-1935 谐谐. 芯. 袠谢邪褉懈泄 褋谢褍卸懈谢 胁 褉邪蟹薪褘褏 褑械褉泻胁褟褏 袞懈褌芯屑懈褉褋泻芯泄 懈 袣懈械胁褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌械泄. 袙 1935 谐芯写褍 锌芯褋谢械写薪懈泄 械谐芯 褏褉邪屑 胁 褋. 小谢芯斜芯写泻邪 袣懈械胁褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈 斜褘谢 蟹邪泻褉褘褌 懈 芯薪 芯褋褌邪谢褋褟 斜械蟹 褉邪斜芯褌褘.

袙 锌芯褋谢械写褍褞褖懈械 谐芯写褘 斜褘胁褕懈泄 褋胁褟褖械薪薪懈泻 褉邪斜芯褌邪谢 褉邪斜芯褔懈屑 薪邪 褉邪蟹薪褘褏 锌褉械写锌褉懈褟褌懈褟褏 袞懈褌芯屑懈褉邪. 袙 薪邪褔邪谢械 懈褞谢褟 1941 谐芯写邪 袞懈褌芯屑懈褉褖懈薪邪 斜褘谢邪 蟹邪褏胁邪褔械薪邪 薪械屑褑邪屑懈. 袙 1941-1942 谐谐. 薪邪 芯泻泻褍锌懈褉芯胁邪薪薪芯泄 校泻褉邪懈薪械 锌褉芯懈褋褏芯写懈谢芯 屑邪褋褋芯胁芯械 胁芯蟹褉芯卸写械薪懈械 蟹邪泻褉褘褌褘褏 褏褉邪屑芯胁. 袣邪泻 懈 屑薪芯谐懈械 褋胁褟褖械薪薪懈泻懈, 谢懈褕械薪薪褘械 胁 30-械 谐芯写褘 褋胁芯懈褏 褏褉邪屑芯胁, 芯. 袠谢邪褉懈泄 褍卸械 胁 1941 谐芯写褍 胁械褉薪褍谢褋褟 泻 褋胁褟褖械薪薪懈褔械褋泻芯屑褍 褋谢褍卸械薪懈褞. 袙 褑械褉泻胁懈 褋. 袣芯谢芯写懈械胁泻懈 袞懈褌芯屑懈褉褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈 芯薪 锌褉芯褋谢褍卸懈谢 胁械褋褜 锌械褉懈芯写 薪械屑械褑泻芯泄 芯泻泻褍锌邪褑懈懈. 袙 薪邪褔邪谢械 1945 谐芯写邪 袝锌懈褋泻芯锌 袞懈褌芯屑懈褉褋泻懈泄 懈 袨胁褉褍褔褋泻懈泄 袗薪褌芯薪懈泄 (袣褉芯褌械胁懈褔) 锌械褉械胁械谢 芯. 袠谢邪褉懈褟 薪邪 写芯谢卸薪芯褋褌褜 薪邪褋褌芯褟褌械谢褟 袘芯谐芯褟胁谢械薪褋泻芯泄 褑械褉泻胁懈 胁 袞懈褌芯屑懈褉械, 芯写薪芯胁褉械屑械薪薪芯 薪邪蟹薪邪褔懈胁 械谐芯 斜谢邪谐芯褔懈薪薪褘屑 谐芯褉芯写褋泻懈褏 褑械褉泻胁械泄. 袨写薪邪泻芯 褍卸械 胁褋泻芯褉械 芯. 袠谢邪褉懈泄 斜褘谢 邪褉械褋褌芯胁邪薪 芯褉谐邪薪邪屑懈 袧袣袙袛 懈 胁 芯泻褌褟斜褉械 1945 谐芯写邪 袞懈褌芯屑懈褉褋泻懈泄 芯斜谢邪褋褌薪芯泄 褋褍写 锌褉懈谐芯胁芯褉懈谢 袠. 袗. 袪邪写泻芯胁褋泻芯谐芯 – 蟹邪 «锌芯褋芯斜薪懈褔械褋褌胁芯 薪械屑械褑泻懈屑 芯泻泻褍锌邪薪褌邪屑» – 泻 10 谐芯写邪屑 谢懈褕械薪懈褟 褋胁芯斜芯写褘 (锌芯蟹写薪械械 褋褉芯泻 褋芯泻褉邪褌懈谢懈 写芯 5 谢械褌).

袙 泻芯薪褑械 1950 谐芯写邪, 胁褘泄写褟 懈蟹 谢邪谐械褉褟, 芯. 袠谢邪褉懈泄 胁械褉薪褍谢褋褟 胁 褋胁芯褢 褉芯写薪芯械 褋. 袩懈褖械胁芯 懈 胁薪芯胁褜 褋褌邪谢 褋谢褍卸懈褌褜 胁 屑械褋褌薪芯屑 褏褉邪屑械 褋胁褟褖械薪薪懈泻芯屑. 袙 1952 谐芯写褍 芯薪 斜褘谢 锌械褉械胁械写械薪 胁 褉邪泄芯薪薪褘泄 褑械薪褌褉 携褉褍薪褜 懈 薪邪蟹薪邪褔械薪 屑械褋褌薪褘屑 斜谢邪谐芯褔懈薪薪褘屑.

袙 懈褞薪械 1953 谐芯写邪 锌芯 锌褉懈谐谢邪褕械薪懈褞 袗褉褏懈械锌懈褋泻芯锌邪 袗薪褌芯薪懈褟 (袣褉芯褌械胁懈褔邪), 褋褌邪胁褕械屑褍 泻 褝褌芯屑褍 胁褉械屑械薪懈 锌褉邪胁褟褖懈屑 泻芯褋褌褉芯屑褋泻懈屑 邪褉褏懈械褉械械屑, 芯. 袠谢邪褉懈泄 锌褉懈斜褘谢 胁 袣芯褋褌褉芯屑褍 懈 褋褌邪谢 胁褌芯褉褘屑 褋胁褟褖械薪薪懈泻芯屑 胁 袗谢械泻褋邪薪写褉芯-袗薪褌芯薪懈薪芯胁褋泻芯屑 褏褉邪屑械. 袨薪 锌褉芯褋谢褍卸懈谢 胁 小械谢懈褖械 写芯 懈褞薪褟 1954 谐芯写邪, 锌芯褋谢械 褔械谐芯 胁褘斜褘谢 胁 袘褉褟薪褋泻褍褞 械锌邪褉褏懈褞.

校屑械褉 16 褋械薪褌褟斜褉褟 1978 谐芯写邪, 锌芯褏芯褉芯薪械薪 薪邪 袠谢褜懈薪褋芯泻屑 泻谢邪写斜懈褖械 谐. 小褌邪褉芯写褍斜 袘褉褟薪褋泻芯泄 芯斜谢邪褋褌懈.

袥懈褌械褉邪褌褍褉邪:

袚袗袣袨. 肖.2102. 袨锌.6. 袛. 654. 袥.15.