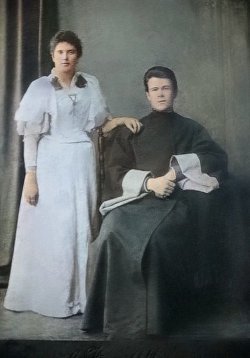

–ü―²–Η―Ü―΄–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅(1894 βÄ™ 1937).

–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –‰–¥–Β ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –‰–¥–Β ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η.

6 –Φ–Α―Ä―²–Α 2019 –≥–Ψ–¥–Α (22 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –Ω–Ψ ―¹―². ―¹―².) –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 125 –Μ–Β―² ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –ü―²–Η―Ü―΄–Ϋ–Α, ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹. –‰–¥–Α –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1894 –≥–Ψ–¥―É –≤ ―¹. –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α, –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ω―¹–Α–Μ–Ψ–Φ―â–Η–Κ–Α, –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹. –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –ü―²–Η―Ü―΄–Ϋ–Α. –£ 1937 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ.

–£ ―¹. –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β XIV –≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –£–Ψ―΅―¹–Κ–Η–Φ –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è (–ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è) –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―è.

–£ 1908 –≥–Ψ–¥―É, –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±―Ä–Α―²―¨―è–Φ–Η βÄ™ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ü―²–Η―Ü―΄–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―² 4-–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ―É―é –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―é, –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―² –Ω―¹–Α–Μ–Ψ–Φ―â–Η–Κ–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹. –Δ–Ψ–Ϋ―à–Α–Β–≤–Ψ –£–Β―²–Μ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α. 23 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1917 –≥–Ψ–¥–Α, –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –‰–¥–Β ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α, –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Β–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Μ–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –£–Β―²–Μ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ ―É–Β–Ζ–¥–Β ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ü―²–Η―Ü―΄–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―è. –Γ–Β–Μ–Ψ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –Η –Ζ–¥–Β―à–Ϋ―è―è –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Κ–Β –£–Ψ―΅–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –≤ 40 –≤–Β―Ä―¹―²–Α―Ö –Ψ―² ―¹. –‰–¥–Α.

–Γ–Β–Μ–Ψ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―¹―ë–Μ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α. –ï–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ–Κ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ϋ―è–Ζ–Β–Ι –≤ XIV βÄ™ XV –≤–Β–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ψ–Ω―Ä–Η―΅–Ϋ–Η–Ϋ―É, –Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―¹–Β–Μ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ–Ψ–±–Ψ–¥–Κ–Α –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Α―è –Ω―Ä–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι (–ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι) –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –£–Ψ―΅―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ 2-–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β XIV –≤–Β–Κ–Α. –û–±–Η―²–Β–Μ―¨ –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É ―Ä–Β–Κ–Η –£–Ψ―΅–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Ω–Α–¥–Α–Β―² ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―ë–Φ –≤ ―Ä–Β–Κ―É –£―ë–Κ―¹―É, –Α ―²–Α –≤ 8 –Κ–Φ –Ψ―² –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä–Β–Κ―É –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―É –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Β―ë –Μ–Β–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ.

–£―Ä–Β–Φ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Ψ―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β–Φ―΄―Ö –≤ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ―É. –ö–Α–Κ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–±–Α, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä, ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ –Κ –Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ, –Β―â―ë –≤ ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ, –≤ –≤–Η–¥–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η–Ι –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Η–≥ –Ψ―² –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Α –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹–Η―è. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―é–Ϋ–Ψ―à–Α ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ¬Ϊ―¹–≤–Ψ―ë –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Η ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–≤ –≤ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―é¬Μ. –Θ–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ–Α―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅–Β (–Γ–Ψ–Μ―¨ –™–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Α―è), –Η –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ 1335 –≥–Ψ–¥―É –™–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ϋ―è–Ζ–Β–Φ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ, (–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―΅–Α βÄ™ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ) –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹–Η–Β–Φ, –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Ω–Α―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –™–Α–Μ–Η―΅–Α. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Ψ―΅―¹–Κ–Η–Ι –≤ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²–Β–Μ―¨¬Μ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―Ö –Η –Κ–Α–Κ ¬Ϊ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ¬Μ –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ–Η―è –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –Γ–≤―è―²–Ψ-–ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ê–≤―Ä–Α–Φ–Η–Β–≤–Ψ-–™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è. –Γ–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Η –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Β–Ι. –Δ–Α–Κ –≤ ¬Ϊ–Ζ–Α―¹–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η¬Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Α –Ψ–±–Η―²–Β–Μ―¨ –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―² –Ψ―² –™–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ϋ―è–Ζ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Α–Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ϋ―è–Ζ―¨―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ XV –≤–Β–Κ–Α. –£–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―à–Η―Ö –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö XVII –≤–Β–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Ψ―΅―¹–Κ–Η–Ι ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ ¬Ϊ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι¬Μ, ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι¬Μ, ¬Ϊ―΅―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β―Ü¬Μ. –£ 1767 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ ―à–Α―²―Ä–Ψ–≤–Α―è –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―è―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ϋ–Η. –Π–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è–Φ–Η.

–½–¥–Β―¹―¨ –≤―¹―ë –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ. –Γ–Ψ―¹―É–¥―΄ –Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―Ö–Ψ―Ä―É–≥–≤–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β, –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, ―¹―²–Α―Ä―΄–Β ―Ä–Η–Ζ―΄, –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β, –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ϋ―è–Ζ–Β–Φ –£–Ψ―Ä–Ψ―²―΄–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ, - –≤―¹―ë –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Β. –£ –¥―ä―è–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Μ―é–¥―è–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Φ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤. –£ ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β –Β―¹―²―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―²–Α―Ä―΄–Β ―Ä–Η–Ζ―΄ ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―΅–Η–≤–Α―é―² –Φ–Ψ―â–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Β–Κ–Β –£–Ψ―΅–Β, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Ψ―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –£ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –≤ ―Ä–Η–Ζ–Β, –Ϋ–Η–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Φ―΅―É–≥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄¬Μ. –£ 1904 –≥–Ψ–¥―É –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ 2-–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –≤ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ―É―é –î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é –ö–Ψ–Ϋ―¹–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α―Ö, ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―â–Η―Ö―¹―è –≤ –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ...–î–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Ψ―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η―é –Γ–≤. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Ψ―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η, –Ϋ―΄–Ϋ–Β ―¹–Β–Μ–Ψ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ; –Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―¹―É–¥―΄ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η; –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Η–Κ; ―¹–Μ―é–¥–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Α–Φ–Α; –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α ―²–Β―Ö –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –Η ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö¬Μ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ 1896 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ―É―é –™―É–±–Β―Ä–Ϋ―¹–Κ―É―é –Θ―΅–Β―²–Ϋ―É―é –ê―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―É―é –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―é (–™–ê–ö–û. ―³.130, –Ψ–Ω.–ü, –¥. 1966, –Μ.32.), (–™–ê–ö–û. ―³.130, –Ψ–Ω.9, –¥. 2246, –Μ.81.).

–ö 40-–Φ –≥–Ψ–¥–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Η–Ζ 49 ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ―΄, –Α –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ―΄. –£ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅–Β –Η–Ζ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Β–Ι, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α βÄ™ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è.

–î–Ψ 1930 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Θ―¹–Ω–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. 20 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1930 –≥–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ (–†–ê–û) –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –≤ –û–™–ü–Θ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅–Α ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Κ―É–Μ―¨―²–Α, ―¹–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö ―¹ ―¹–Β–±―è ―¹–Α–Ϋ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ψ―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ―É–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ–±―Ä―è–¥–Ψ–≤. –£ ―΅–Η―¹–Μ–Β 11 ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β –±―΄–Μ–Η –¥–≤–Α ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹. –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –ï–≤–Μ–Ψ–≥–Η–Ι –ê–Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤ –Η –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Κ–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Β―Ä–Ψ–≥–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Ι, –Α ―²–Α–Κ –Ε–Β ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α –ù.–£. –Θ―¹–Ω–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι (–™–ê–ö–û. ―³.559. –Ψ–Ω.4.–¥.5. –Μ.113).

–£ 1929 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η 28 ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―â–Η–Ϋ. –£ –Η―é–Μ–Β 1937 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Β –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α. –ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 150 –Μ–Β―², –±–Β–Ζ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Α―²―¨―¹―è, –Α ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Μ–Α, –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι 46 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ψ―² –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨.

–£―²–Ψ―Ä–Α―è –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ―¹–Β–Μ–Α - –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ 1938 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι. –£ 1939 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Α –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Μ–Β―¹–Ω―Ä–Ψ–¥―²–Ψ―Ä–≥―É –Ω–Ψ–¥ ―¹–Κ–Μ–Α–¥ –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Α. –£ 1940 –≥–Ψ–¥―É ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ϋ―è―²–Ψ –Κ―É–Ω–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―²–Η–Β, –Η –Β―ë –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―É―é –Κ–Α–Μ–Α–Ϋ―΅―É. (–™–ê–ö–û –Λ. –†-559, –Ψ–Ω. 4, –¥. 31, –Μ. 135.). –ü―Ä–Η –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 6 –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≤–Β―¹–Ψ–Φ –≤ 193 –Ω―É–¥–Α 02 ―³―É–Ϋ―²–Α, –Η–Μ–Η 3088 –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤. –£―¹–Β–≥–Ψ –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è ―¹. –Γ–Ψ–Μ–¥―΄ –Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Α –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ 9 –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –Η–Φ–Β―é―â–Η―Ö –Ψ–±―â–Η–Ι –≤–Β―¹ 429 –Ω―É–¥–Ψ–≤ –Η–Μ–Η 6864 –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α.

–£―²–Ψ―Ä–Α―è –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ―¹–Β–Μ–Α - –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ 1938 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι. –£ 1939 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Α –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Μ–Β―¹–Ω―Ä–Ψ–¥―²–Ψ―Ä–≥―É –Ω–Ψ–¥ ―¹–Κ–Μ–Α–¥ –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Α. –£ 1940 –≥–Ψ–¥―É ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ϋ―è―²–Ψ –Κ―É–Ω–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―²–Η–Β, –Η –Β―ë –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―É―é –Κ–Α–Μ–Α–Ϋ―΅―É. (–™–ê–ö–û –Λ. –†-559, –Ψ–Ω. 4, –¥. 31, –Μ. 135.). –ü―Ä–Η –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 6 –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≤–Β―¹–Ψ–Φ –≤ 193 –Ω―É–¥–Α 02 ―³―É–Ϋ―²–Α, –Η–Μ–Η 3088 –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤. –£―¹–Β–≥–Ψ –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è ―¹. –Γ–Ψ–Μ–¥―΄ –Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Α –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ 9 –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –Η–Φ–Β―é―â–Η―Ö –Ψ–±―â–Η–Ι –≤–Β―¹ 429 –Ω―É–¥–Ψ–≤ –Η–Μ–Η 6864 –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α.

–‰–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η: –£.–ê. –î―É–¥–Η–Ϋ "–ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Β–Μ–Ψ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η"

–Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è –≤ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ (–ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ., –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η–Ι ―Ä-–Ϋ, –Ω–Ψ―¹. –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ). –î–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è ―è―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α–≤–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ–Β―²–Β, ―¹ ―¹–Η–Φ–Φ–Β―²―Ä–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–Μ―²–Α―Ä–Β–Φ –Η –Ω―Ä–Η―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ü–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ 1763 (–Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ 1767). –½–Α–Κ―Ä―΄―²–Α –Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Α –≤ 1930-–Β. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι-–Γ–Ω–Α―¹―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –£–Ψ―΅–Β, –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ 1-–Ι ―²―Ä–Β―²–Η XVI –≤. –Η ―É–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ 1764. –£ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Ω–Ψ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―â–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ω. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Ψ―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.

–Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Α –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄ –≤ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ (–ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ., –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η–Ι ―Ä-–Ϋ, –Ω–Ψ―¹. –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ).

–ö–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ω―è―²–Η–≥–Μ–Α–≤–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―Ü–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―¹ ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι. –ü–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ 1792 ―É―¹–Β―Ä–¥–Η–Β–Φ –€–Α―Ä–Κ–Β–Μ–Α –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α ―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ–Η. –‰–Φ–Β–Μ–Α ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β–Μ. –£ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ö―Ä–Α–Φ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Α-–Γ–Ω–Α―¹―¹–Κ–Α―è (–ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è) –Ϋ–Α –£–Ψ―΅–Β –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―¨, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ 1-–Ι ―²―Ä–Β―²–Η XVI –≤. –Η ―É–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ 1764.

–Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Γ–Ψ–Μ―É–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –‰–¥–Β (―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –‰–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η –Γ–Φ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤ –‰–¥–Β).

–£ XVII –≤. ―¹–Β–Μ–Ψ –‰–¥–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Γ―É–¥–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Α–¥―΄ –™–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α. –£ 1628 –≥. ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ¬Ϊ–Γ–≤―è―²–Α–≥–Ψ –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Β―è ―¹–Β–Μ―É–Ϋ―¹–Κ–Α–≥–Ψ –≤ –‰–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –£ 1821 –≥–Ψ–¥―É ―²―â–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι. –£ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β ―²―Ä–Η –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ–Α: –Α) –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Γ–Φ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η, –±) ―¹–≤. –≤–Φ―΅. –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Γ–Ψ–Μ―É–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤) ―¹–≤. –Φ―΅―΅. –Λ–Μ–Ψ―Ä–Α –Η –¦–Α–≤―Ä–Α. –†–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―΄ 217 –≤–Β―Ä―¹―², –Ψ―² –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―΄ 70 –≤–Β―Ä―¹―². –ë–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α: –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤ ―¹. –Δ–Ψ―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ, –≤ 16 –≤–Β―Ä―¹―²–Α―Ö.

–ö–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ 1821 –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ–Η. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―ä―ë–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α - –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α–≤–Α―è ―Ä–Ψ―²–Ψ–Ϋ–¥–Α –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Η–Κ–Β. –ö–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è ―²―Ä―ë―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥ ―à–Ω–Η–Μ–Β–Φ, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Α ―¹ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―ä―ë–Φ–Ψ–Φ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Η–¥–Β–Μ―΄ –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Γ–Ψ–Μ―É–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Λ–Μ–Ψ―Ä–Α –Η –¦–Α–≤―Ä–Α. –Ξ―Ä–Α–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –Η –±–Β―¹―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι. –ö–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Α.

¬Ϊ–£ –Α–Μ―²–Α―Ä–Β –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ―è―è –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α ―¹ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ ―¹–Ψ–±–Α―΅―¨–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ¬Ϊ–Ψ–±–Μ–Α―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ―¹–Ω–Β―Ö–Η, –¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Ϋ–Α –±–Μ―é–¥–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ―É―é –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―ɬΜ. –û―²–Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Α―è –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Η –≥–¥–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―èβÄΠ¬Μ

¬Ϊ–£–Ω–Β―Ä―ë–¥¬Μ –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―² 03.09.2013 –≥. ⳕ 104:

–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ü―²–Η―Ü―΄–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α: –±–Ψ―Ä―Ü―΄ ―¹ ¬Ϊ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Κ–Α–Φ–Η¬Μ ―¹–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄. –ê―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ψ. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Η―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1937 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –ß–Β―Ä―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –û―Ä–Μ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ, ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –£–Ψ―Ö―²–Ψ–Φ―΄ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –Λ–Η–≥―É―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ, –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ-–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –€–Η―²–Η–Ϋ–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –ö–Α―¹–Α―²–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ι–Φ―É –Η–Ζ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –‰–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Ψ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤―΄–Φ. –ü–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Β ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ―É –Δ―É―Ö–Α―΅–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≤ –Γ―É–¥–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β. –†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Θ–ù–ö–£–î –Ω–Ψ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö, –≤―¹–Β―Ö –Ω―è―²–Β―Ä―΄―Ö, ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β–Ϋ―¨ βÄ™ 17 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1937 –≥–Ψ–¥–Α, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α―Ä–Β―¹―²–ΑβÄΠ¬Μ.

–Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α: –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –û―Ä–Μ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, 22.03.1886 βÄ™ 27.11.1937 (–≤–Ϋ―É–Κ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –û―Ä–Μ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α –ë–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹. –Γ―É–¥–Α―è –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η). –£ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ βÄ™ ―¹―΄–Ϋ, –≤–Ϋ―É–Κ –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É–Κ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –†–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –Δ–Ψ―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α 1793, –ü–Β―²―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α 1775-1814,–Η –‰–≤–Α–Ϋ–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Α 1750, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –£ 1907 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ―É―é –î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Γ–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―é. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Κ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Η ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Β –†–Α–Ζ–Ζ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α –ö–Η–Ϋ–Β―à–Β–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η. –£ 1930-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ε–Η–Μ –≤ ―¹–Β–Μ–Β –ß–Β―Ä―²–Ψ–≤–Ψ –Γ―É–¥–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β.

–Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α: –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –û―Ä–Μ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, 22.03.1886 βÄ™ 27.11.1937 (–≤–Ϋ―É–Κ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –û―Ä–Μ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α –ë–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹. –Γ―É–¥–Α―è –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η). –£ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ βÄ™ ―¹―΄–Ϋ, –≤–Ϋ―É–Κ –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É–Κ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –†–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –Δ–Ψ―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α 1793, –ü–Β―²―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α 1775-1814,–Η –‰–≤–Α–Ϋ–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Α 1750, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –£ 1907 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ―É―é –î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Γ–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―é. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Κ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Η ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Β –†–Α–Ζ–Ζ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α –ö–Η–Ϋ–Β―à–Β–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η. –£ 1930-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ε–Η–Μ –≤ ―¹–Β–Μ–Β –ß–Β―Ä―²–Ψ–≤–Ψ –Γ―É–¥–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β.

–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ü―²–Η―Ü―΄–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ 26 –Φ–Α―è 1989 –≥–Ψ–¥–Α.

2 –Η―é–Ϋ―è 2012 –≥–Ψ–¥–Α, –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –ü―²–Η―Ü―΄–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Β –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹. –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –±―΄–Μ–Α ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―¹–Κ–Α, –Α 3 –Η―é–Ϋ―è 2012 –≥–Ψ–¥–Α, –≤ –î–Β–Ϋ―¨ ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄, –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Ω–Α–Ϋ–Η―Ö–Η–¥―É –Ψ ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―É–±–Η–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ―è―Ö –Η –Φ–Η―Ä―è–Ϋ–Α―Ö, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η―Ö –Η –Φ–Ψ–Μ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η.

–£ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ –≤ ―¹. –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –ù–Α ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –≤–Η―¹–Η―² –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―²–Α–±–Μ–Η―΅–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é: ¬Ϊ–£ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –≤ 1894 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ ―¹―΄–Ϋ –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ü―²–Η―Ü―΄–Ϋ, –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―¹–Β–Μ–Α –‰–¥–Α –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α. –†–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Α–Φ–Η 17 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1937 –≥–Ψ–¥–Α¬Μ.

–Γ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ε–¥–Α―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Α –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Ω―Ä–Ω. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Ψ―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Η―¹―²–Ψ–Κ–Α–Φ, ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²―¨, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ, –Α ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―², –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―΄–±–Ψ―Ä –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α, –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ...

–‰―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η:

- –™–ê–ö–û. –Λ-130. –û–Ω. 9. –î. 2246.. 1884 –≥.

- –™–ê–ö–û. –Λ-130. –û–Ω. 9. –î. 2263. 1889 –≥.

- –ö–ï–£. 1896. ⳕ 22. –Γ. 227.

- –ö–ï–£. 1908. ⳕ 16. –Γ. 249.

- old-churches.ruβÄΚhtm –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹–Β–Μ–Α –‰–¥–Α. –ß―É―Ö–Μ–Ψ–Φ―¹–Κ–Η–Ι ―É–Β–Ζ–¥.

- –‰–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―Ä–Ψ–¥–Α –û―Ä–Μ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö βÄ™ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –û―Ä–Μ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Α ―Ä–Ψ–¥–Α –û―Ä–Μ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –≥. –†―΄–±–Η–Ϋ―¹–Κ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –Δ.–ê. –î―Ä―É–Ε–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –≥. –ù–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι –ù–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –Γ–Ψ–Μ–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö, –≥. –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅.