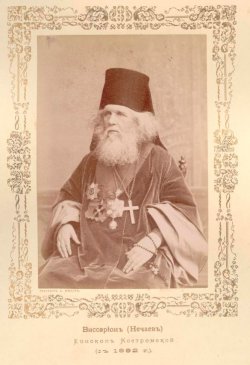

–Х–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –У–∞–ї–Є—З—Б–Ї–Є–є –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ (–Э–µ—З–∞–µ–≤) вАУ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М

–Ф–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞ V –Ї—Г—А—Б–∞

–Ф–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞ V –Ї—Г—А—Б–∞

–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П

–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є

–ѓ–Ї—Г—И–µ–≤–∞ –Р–љ–і—А–µ—П

–Э–∞—Г—З–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М:

–њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М

–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є

–Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П

–њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –°–∞–Ј–Њ–љ–Њ–≤.

–°–Ю–Ф–Х–†–Ц–Р–Э–Ш–Х

|

–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. |

|

|

|

–У–ї–∞–≤–∞ I. –Ц–Є–Ј–љ—М вАУ –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М |

|

|

|

I.1. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Є –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ–∞ |

|

I.2. –Я—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ–∞ |

|

I.3. –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є –∞—А—Е–Є–њ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Є –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ–∞ |

|

|

|

–У–ї–∞–≤–∞ II. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М |

|

|

|

II.1. –Ю–±–Ј–Њ—А —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є –њ—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ–∞ |

|

II.1.1. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Њ –°–≤–µ—В–ї–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–Љ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–Є |

|

II.1.2. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–∞ –Ф–≤—Г–љ–∞–і–µ—Б—П—В—Л–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є |

|

II.1.3. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–∞ –љ–µ–њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є |

|

II. 1.4. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є |

|

II. 1.5.–Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–µ –і–љ–Є |

|

II. 1.6. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е –Є–Ї–Њ–љ |

|

II. 1.7. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є —Б–≤—П—В—Л—Е |

|

II. 1.8. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –і–љ–Є |

|

II. 1.9. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є –Є –љ–∞ –±—Г–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Я–Њ—Б—В–∞ |

|

II. 1.10. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–µ |

|

|

|

III –У–ї–∞–≤–∞. –Ъ–∞—В–µ—Е–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М |

|

III.1. –Ш—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ |

|

III.2. –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ–∞ |

|

III.3. –≠–Ї–Ј–µ–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ–∞ |

|

III.4. –Э—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ–∞ |

|

|

|

–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ |

|

–С–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П |

|

–Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П |

{backbutton}